« La section photographique et cinématographique de l’armée qui a eu l’insigne honneur de prendre toutes les actions d’éclat de guerre et qui, depuis l’armistice continue à accaparer pour elle seule, tous les faits qui marquent une date au cadran de l’Histoire, la section cinématographique se doit, à elle-même, avant de terminer ses travaux, de constituer les éléments d’un musée cinématographique qui permettra aux générations futures de revivre par l’image la glorieuse épopée de 1914-1918. Les historiens devront s’appuyer sur ces documents visuels pour décrire cette guerre, et la légende, espérons-le, ne pourra plus faire place à la réalité […]. Cette guerre peut être la dernière, à la condition que les générations futures n’ignorent rien de la Vérité »

E.-L. Fouquet, 11 juillet 1919. 1

En 1986, un jeune appelé gagne un concours de l’ECPA, le service « images » de la Défense qui fête son quarantième anniversaire et se voit confier la réalisation d’un film hommage aux reporters de guerre . « Les yeux brûlés » sera ce drôle de film, un poème hybride conçu en totale liberté et diffusé grâce à l’enthousiasme du directeur du service, le capitaine de vaisseau Guérout. Le commanditaire loue la première vertu de cette œuvre, « celle de montrer, s’il en était besoin, la santé d’une institution qui accepte de jeter sur elle même un regard sans complaisance ». 2 Pourtant, au lieu du traditionnel montage d’archives attendu par celle que l’on nommait encore alors « la grande muette »,3 Laurent Roth, ce talent précoce Major en philosophie et titulaire d’une maîtrise en philosophie esthétique, va faire œuvre personnelle pour mener à bon port une de ces premières fictions du réel qui jalonneront son parcours polymorphe et interdisciplinaire, un des plus originaux de son époque. La diversité de la réception critique montre l’embarras d’une presse qui hésite d’abord entre le pamphlet et l’apologie. Il s’agit d’un projet plus ambitieux, et même fleuve, ce en dépit sa courte durée ( moins d’ une heure ). Il résulte de cette nature ontologique de l’image cinématographique chère à Bazin, conscient qu’il faut emprunter celles des autres quitte parfois, à retourner ces images contre eux.

Les yeux brûlés car « le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement », selon l’épigraphe de La Rochefoucauld. Ces yeux ne sont pas seulement ceux des reporters de guerre mais ceux de tout spectateur comme l’apprendra à ses dépens une enquêtrice de fiction. Nous devenons ainsi des récepteurs de ces images le plus souvent utilisées à des fins de propagande ( sauf lorsqu’elles dorment paisiblement sur les étagères de l’ECPA ! ). Trente ans plus tard, elles démontrent surtout que toute épopée guerrière n’est glorieuse que si on veut bien fermer les yeux, car au delà de la pertinence du commentaire musical, de la mise en fiction et des choix de montage, reste le témoignage nécessaire sur les guerres livrées. La brutalité de l’expérience, celle que le cinéma contemporain des années 2010 n’a de cesse de vouloir nous faire éprouver. Le contrechamp à cette Histoire de vainqueurs ( malgré le vœu pieux planté dans l’œil du susnommé Fouquet ) existait depuis longtemps, par exemple dès 1924 et le livre antimilitariste d’Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege ! ( Guerre à la guerre ! ) 4 avec sa longue exposition de clichés de charniers et de mutilations les plus variées. Mais cette fois, il émane de l’intérieur et nous entrons dans tout autre chose qu’un film militant. De par son caractère anthologique, c’est à coup sur un film historique sur le siècle précédent, celui de la guerre moderne totale mais aussi celui de la communication de masse et de cette guerre des images à peine amorcée en 1986, au regard des techniques de diffusion, de manipulation et même de captation dévorante auxquelles nous sommes confrontés de nos jours.

Selon des propos de Godard passés à la postérité « le cinéma est le seul art qui, suivant la phrase de Cocteau ( dans Orphée je crois ) « filme la mort au travail ».5 La mort n’est rien moins que l’événement absolu et de ce fait, l’instant du passage de vie à trépas est peu ou rarement cinégénique. En dehors de certaines traductions graphiques qui caractérisent le cinéma ludique et post-moderne des deux dernières décades et pour poursuivre le raisonnement de Godard, « (…) le cinéma est intéressant, car il saisit la vie et le côté mortel de la vie ». La nature de l’image de guerre est donc ambivalente. « Ce qui se passe » n’est pas ici le moment fatidique mais seulement sa lente préparation. Parfois la douleur d’une conclusion. Car comme l’exprime l’Auteur des Yeux brûlés, « la guerre commence dans la capacité d’attendre en vain ».6 Et si tout conflit armé est une mise en scène, les forces en présence sont peu filmées simultanément, l’opérateur ne pouvant soutenir un point de vue médian entre les belligérants. Aussi, dans l’immense plan d’ensemble embrassant le front durant la première guerre mondiale, seul un carton peut affirmer ce qui se passe là où le spectateur ne voit qu’une fourmilière qui s’affole en tous sens. Il y a là une béance entre le chaos à l’image et la clarté de la propagande. Et plutôt que les combats, les victimes qui tombent par milliers, le cinéma, « ce violeur récidiviste » 5 filme la réalité à côté, l’avant et l’après. Ce faisant, l’opérateur enregistre alors quelque chose d’encore plus terrible, la jeunesse volée.

Laurent Roth ne monte pas un film d’images-faits baziniennes mais un film fait d’images, un film « composé » à la manière de ceux de la guerre de 14 et évoqués dans les études de Laurent Véray. 1 Plutôt que des plans d’exécutions sommaires de civils algériens tels qu’aperçus par exemple chez André Gazut, lui aussi reporter photographe et infirmier parachutiste ( Pacification en Algérie ) et qu’on ne peut fixer impunément, il réécrit les récits épiques, modifiant la perception de ces images. Le sourire de la fille de la chanson des paras devient celui, trompeur, d’une fillette vietnamienne, son petit frère sur le dos, tétanisée par la rencontre d’une patrouille mais qui finit par s’épanouir devant la caméra. « C’est le fondement de la propagande : montrer la guerre comme énergie, mouvement inéluctable, alors qu’elle n’est qu’une attente et une soif rentrée, une perpétuelle disponibilité des hommes et des machines ».6 Hors, à l’épreuve du temps, même les actualités les plus brûlantes disent maintenant autre chose. Car les souvenirs ne se mettent pas en boîte comme ceux qui prétendent remonter à la surface dans la cantine de l’opérateur tombé au combat. Tous ces instantanés, prises de vues éminemment personnelles, images documentaires mises en scène, œuvres artistiques brûlées au feu de l’action, ont une nature incertaine, diverse et multiple, mais par les choix drastiques qu’opère Laurent Roth, elles semblent répondre aujourd’hui à cette interrogation de Bazin : comment « prolonger le plus loin possible dans l’intelligence et la sensibilité de ceux qui le lisent le choc de l’oeuvre d’art »7. Et en s’interrogeant sur la distance nécessaire du photographe face à la guerre, on en revient fatalement à notre propre recul devant ces clichés, conscients que « le spectateur projette sa propre psyché et sa vision sur les images changeantes d’un film ». 8

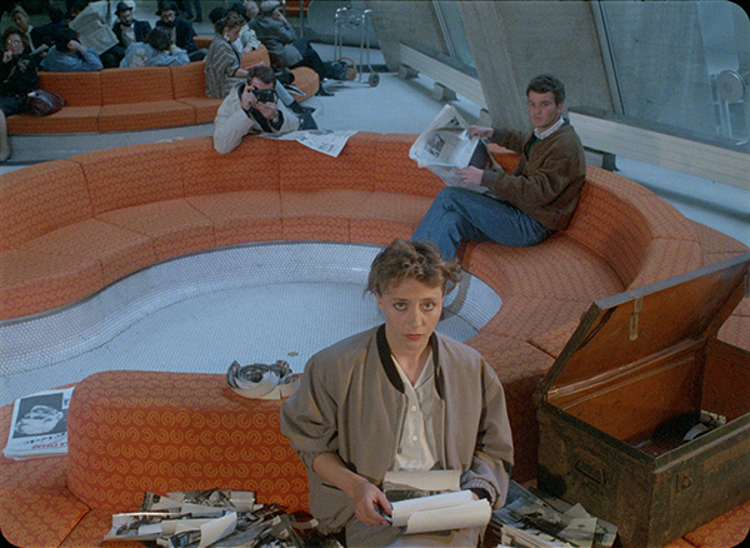

A la base du scénario du jeune appelé philosophe, il y a la confrontation des photographies et de ceux qui en ont pris au péril de leur vie, et tentent maintenant de communiquer à la jeune fille naïve cet état de guerre dans lequel ils étaient immergés. Être reporter, c’est toujours vivre au milieu de ces soldats prêts à mourir pour la Marianne floue, casquée et aux orbites béantes qui ouvre le film, représentation allégorique d’une république par trop aveugle aux sacrifices qui vont suivre. Le reporter lui n’est plus qu’un œil en transe, ne réalisant ce qu’il a filmé dans l’urgence qu’à la toute première projection. D’où l’importance de faire retour sur ces images et les parcours de ces troufions d’un autre genre, à travers le regard curieux, inquisiteur, parfois décalé, d’une jeune femme encore candide. Si Les yeux brûlés commence sur l’appel des trompettes qui mobilisent l’attention, le film s’achèvera par la fuite d’une Mireille Perrier effrayée d’en avoir trop vu.

Ce trop plein, Roth l’a puisé dans un matériel le plus souvent non spectaculaire. Là où les premiers films de la guerre de 14 tentaient de fournir une vision globale du conflit et quand quarante ans plus tard, le manque d’images sur le théâtre des opérations rendrait impossible la fictionnalisation de la guerre d’Algérie, l’auteur-cinéaste de 1986 pratique la déconstruction et inverse le discours bien que recourant parfois aux mêmes méthodes. Car « le cinéma de propagande (…) livre une vision du monde par un ordonnancement du discours et de l’image, par le commentaire et la composition, sans cesse modifié par les impératifs de démonstration, de manipulation ou même de censure. Ajoutons que s’il constitue un genre, c’est dans une tension constante : de la fiction imposée au réel, de la confrontation avec le cinéma pédagogique qui délivre ouvertement son message, ou avec les actualités prétendant à la prise directe avec les événements ; c’est aussi dans l’association sans cesse renégociée entre didactisme et suggestion, entre histoire et mythe. Ce genre mêlant éducation, information et recomposition fictionnelle emprunte au film historique sa mise en perspective tout en lui conférant l’immédiateté de son contexte de réception. » 9 C’est aussi une part importante du projet de Laurent Roth que de rendre à nouveau disponibles toutes ces images, mêmes retravaillées et toujours remontées, recontextualisées, « le commencement de la trahison » selon l’auteur, 6 extirpées du particulier vers le global. Débarrassé du risque permanent qui imprégnait leur existence, l’Auteur réutilise certains codes du cinéma de propagande pour mieux les mettre en lumière, puis plonge son équipe et ses intervenants dans des conditions de travail inconfortables. Après tout, comme le résume Jean-Louis Comolli, « le mensonge et l’artifice dans le cinéma documentaire ne sont pas forcément des ennemis de la vérité, ils en sont même parfois les moyens d’émergence. Du coup, ce qui est intéressant, ce n’est pas le clivage entre réalité et fiction, mais la façon de les combiner. » 10

Laurent Roth excelle dans l’art de donner forme à sa pensée. La masse historique se voit endiguée par des intermèdes entre fiction ( un embryon d’intrigue autour du personnage de Mireille Perrier « débarquée » à l’aérogare de Roissy, puis d’un mystérieux photographe qui la traque à son tour ) et reportage ( les interviews réelles d’anciens reporters qui témoignent de leur métier ). L’Auteur crée une mise à distance par le point de vue oblique de cette jeune femme qui nous amène à questionner l’agencement et les significations de son discours. Avec la flamboyance de son contemporain Carax ( Laurent Roth vient de découvrir peu auparavant Mireille et le cinéma de Leos Carax dans Boy Meets girl 11 ), l’architecture moderne de l’aéroport, ses formes et lignes aiguës composent un paysage intérieur menaçant de s’écrouler sur la fille comme les fantômes enfermés dans la cantine de Jean Peraud, reporter mort au combat à 29 ans. Par les angles de ses prises de vue, l’intranquillité habitant le découpage – le film se tourne au moment où une vague d’attentats déferle sur Paris, ce qui a motivé le tournage à Roissy comme lieu potentiel d’une embuscade actuelle – et les gros plans sur ces visages burinés aux regards lointains ou sur son interprète principale égarée dans un monde sans femmes, Roth inscrit sa réflexion dans le présent. Pas uniquement pour l’étrangeté du décor à l’instar du Luc Besson de Subway, mais par la capacité de réaction de l’héroïne à cet environnement. Sa gravité est semblable à celle d’Alex, le héros de Mauvais sang rongé par une maladie qui ne s’attaque qu’aux jeunes, ici celle d’une vie qui glisse entre les doigts à la vitesse d’un projectile. Quelques rares plans métaphoriques n’en sont que plus fort, en particulier celui de la cantine du rapatrié qui traverse le plan en diagonale comme l’âme du disparu montant au ciel.

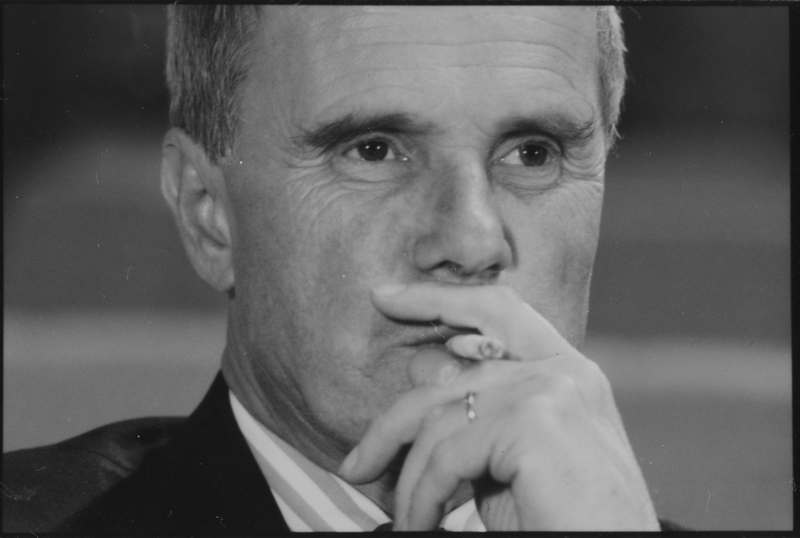

Heureusement, dans ce kaléidoscope la parole n’est jamais moins importante que l’image, surtout qu’il s’agit de celle imposante des anciens du fort d’Ivry. Puisque Jean Peraud n’est plus, ce sont ses camarades de Dien Bien Phu, Daniel Camus et Pierre Schoendoerffer, qui évoqueront leur expérience indochinoise commune. Ou André Lebon qui y perdit une jambe et le baroudeur Raoul Coutard, repéré pour ses reportages photo bien avant de devenir le réalisateur touchant d’Hoa-Binh ou le grand chef opérateur de la Nouvelle Vague. Pour tous les six hommes interviewés – ou plutôt libérés tour à tour par Mireille Perrier – comme pour l’Armée, l’opérateur est un combattant et la caméra ou l’appareil photo, son arme. Aussi quand Coutard dédramatise d’un « On n’a pas une tête de mort, c’est les autres », la caméra descend et s’attarde sur sa main droite, prête à presser la détente. De toutes façons, avec ou sans photo, ils prennent les mêmes risques que leurs camarades. Marc Flament raconte s’être engagé à vingt ans dans l’espoir de trouver la mort, voyant là une forme de romantisme et assure que chez lui l’adrénaline a vite remplacé le goût de la vie. Est-ce pour cela qu’il y a une « terrible disette de signifiance dans l’image de guerre » ? 6 En tout cas, en off Raymond Depardon parle de mystification de la mort au champ d’honneur. La distance imposée par le choix de la non-représentation à l’écran de l’ancien reporter et fondateur de l’agence Gamma rend sa parole errante. Logique si on songe que le Depardon voyageur a marqué le genre documentaire par cette capacité à trouver la distance adéquate entre sa caméra et son sujet. Sa retenue offre un contrepoids à la passion de Marc Flament, confessions excessives qui le conduisent à une gêne perceptible, vite évacuée face à la « question ». Comme Pierre Schoendoerffer, ce dernier perpétue une mystique de la guerre, à laquelle il a largement contribué en icônisant la figure de Bigeard et de ses parachutistes. En tant qu’auteur, le reporter de guerre se doit de gérer la frustration éprouvée par l’invisibilité d’un ennemi avec qui il dialogue comme avec un dieu ayant sur lui droit de vie ou de mort. Il doit dépasser l’échec du cliché raté et sublimer toute cette attente. C’est là que la culture classique et le bagage artistique entrent en ligne de compte. Mireille, perplexe, cherche « où se cache la beauté à travers tant de fumée ». Elle veut voir un acte d’amour quand le photographe immortalise l’agonie d’un proche (scène charnière de la mort de l’adjudant chef Sentenac racontée d’une voix blanche par Marc Flament ), là où Schoendoerffer, presque agacé, exalte l’amitié virile, avant que de regretter cette camaraderie authentique, mais enfuie. Ces barbouzes de l’image, des hommes avant tout, sont finalement plus déstabilisés par cette présence féminine critique qui leur rappelle leur terrible solitude face au passé ou par la simplicité de ses questions et sa douceur civilisée, que par un départ au feu. Un dérangement recherché par la mise en scène car pour Laurent Roth « une interview n’a de valeur que si elle met l’interviewé, soit-disant détenteur de son savoir, face à une liberté imprévisible, un autrui ».6

Après avoir largué son héroïne en première ligne, la performance réside dans le choix d’une quantité impressionnante d’informations. « Au fond, j’ai traité les archives de l’armée française comme du found footage, une sorte de matière orgiaque qui raconte « une passion », une ivresse, une transe, celle des opérateurs de guerre de tous les temps ».12 De ce maelström monté cut se dégagent deux axes. D’abord le cycle des itérations. Après l’ordre de mobilisation, c’est l’embarquement, l’appel de l’aventure et l’exotisme des colonies. Devant les corps et les visages qui s’exhibent, la caméra semble un acteur en ballade dans un territoire étranger au cinéma. Si ces départs à la guerre s’enchaînent et se répètent jusqu’à la nausée, jamais la grande liesse de l’été 14 ne revient, et pour cause ! Les baisers d’adieu se font plus longs. En alignant des mouvements, des élans rejoués par des corps différents séparés dans l’espace temps, Laurent Roth déroule une sorte d’errance métaphysique, un rêve éveillé où les barques s’enfoncent dans les hautes herbes, le spectateur rejoignant l’opérateur dans un sommeil paradoxal. C’est l’entrée au pays des morts…

Mais plus souvent les images s’opposent dans une dialectique dynamique, donnant corps au faux débat orchestré par la guerre. Déjà la foule joyeuse est vite oubliée dès le contraste saisissant avec les paysages ravagés d’un champ de bataille uniquement traversé par le bruit du vent. Souvent, le noman’s land de 14 viendra trancher net les évolutions dans les blés murs ou des vues de soldats cavalant comme des lapins dans les hautes herbes. Même la séquence des étreintes de la libération de Paris est anesthésiée par des vues aériennes où les grappes de bombes sont larguées vers des mains se tendant pour les recevoir. La guerre n’épargne pas le regard des victimes. Pierre Schoendoerffer peut toujours voir dans la guerre une femme nue, Laurent Roth lui oppose une vieille tonkinoise assise près d’un char, fixant sans réaction le mouvement des chenilles. La signifiance de toutes ces associations créées par Laurent Roth se déploie dans le hors champ. Sens bien entendu subjectif, à la manière du « filmique » de Roland Barthes : « Décollant l’image d’avec elle même, il invente un jeu, un ailleurs : l’espace du champ aveugle « hors champ subtil, comme si l’image lançait le désir au delà de ce qu’elle donne à voir » lit-on dans La chambre claire ». 13

Comme l’action durant la bataille, le mouvement hypnotise le spectateur et combat la dimension mortifère de l’instant photographique en y réinjectant de la vie. C’est le choix narratif de la séquence la plus dramatique. Alors qu’on nous a dit qu’une photo est un crime, la seconde rafale de Marc Flament a en effet cloué au sol l’adjudant chef Sentenac agonisant. Normalement, on ne photographie pas ça, mais pourtant nécessité fait loi. Roth redonne à la séquence le facteur temps. Des nuages se désagrègent ou se reforment en pause longue et mettent en bière ce camarade qui comme Peraud se « dissout comme un nuage ». En recréant une continuité temporelle, ce plein du cinéma selon Barthes, le cinéaste réconcilie l’image-mouvement et l’image-temps. Si la durée paraît infinie, c’est que cette fois le cinéma a réussi à capter la temporalité létale et ses phénomènes. « La présence de la photographie au cinéma, convocation du fixe qui peut intervenir sous la forme de l’arrêt sur image, de l’allusion au photogramme ou encore de la présentation écranique de clichés photographiques engage immanquablement « des effets de suspension, d’arrêts, de retournement de la fiction ». 14 Laurent Roth continue ici ce cinéma du temps qui toujours selon Raymond Bellour « naît après la guerre et de la guerre ».14 Mais c’est Rudolph Arnheim qui résume le mieux l’effet pareil à la raideur cadavérique qui traverse Sentenac : « l’image fixe au milieu d’un film projeté produit un effet très curieux et tandis que l’écoulement temporel, qui caractérise les plans mobiles, est désormais transmis aux images figées qui ont été insérées entre ces cadres, s’en dégage un raidissement étrange et persistant » ! 15I Ici, le spirituel accompagne l’esthétique en un rituel funéraire poétique bouleversant. « Le photogramme rend subtil le rouleau compresseur de l’image-mouvement. Il l’espace, l’allège, l’émousse, la fragmente, supprime toutes ses contraintes »16 et permet de réconcilier image-mouvement et cette « pensivité » si chère à Roland Barthes et qu’on craignait de voir disparaître sous la multitude des extraits. D’autant que si Laurent Roth joue brillamment avec les matières différentes des images ( et il faut saluer là la restauration fidèle à tous ces grains et supports ), c’est le regard de spectatrice de Mireille Perrier qui anime ce temps, jusqu’à vitaliser les images par sa conscience.17. Comme le ciel incroyable du débarquement implosant de toutes parts ou la clarté et la modernité des visages lumineux de la guerre d’Indochine, héritiers des meilleurs portraits du cinéma russe ( et semblables aux icônes indonésiennes d’un Joris Ivens à la même époque ). Nouveau teint mais hélas nouvelle forme de guerre.

« Les images surexposées de l’archive renvoient à l’impossible travail de deuil qui fait la loi de notre temps »6

De nombreux effets se rajoutent donc à cette matière ruinée ou en fusion. A la surexposition d’origine, se joint la solarisation, ces fermetures à l’iris propres à la vidéo, les ralentis décomposés ( comme dans les recherches ultérieures de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi ). Les yeux brûlés sont rythmés par ces plans littéralement cramés et dont les pixels irradiés créent un effet d’irréalité, un temps mort face à l’inéluctable. Les images trafiquées se voient grignotées par la couleur, contaminées par la vie en une agitation thermique qui dégèle le flux filmique et fait reculer la mort au travail. Un procédé qui évoque les plaques autochromes qu’on utilisait pendant la première guerre mondiale. Laurent Roth ne cherche évidemment pas à rendre aux extraits une seconde jeunesse comme certaines archives colorisées d’aujourd’hui, 18 mais à révéler leur puissance mortifère latente. Ces images mouvantes et artificielles sont l’expression d’une nouvelle modernité cinématographique où la vidéo se conjugue à la photo et au cinéma dans la déconstruction de la saga épique. Les transitions abruptes entre scènes d’archives, de fiction ou purement plastiques ne renseignent moins qu’elles n’exacerbent le pouvoir de fascination de chaque scène car « la valeur de l’image ne procède guère de ce qui la précède et la suit. Elle accumule plutôt une électricité statique, comme les lames parallèles d’un condensateur ». 19

A cette condensation du visuel et à la force des témoignages bruts s’ajoute le contrepoint musical où bien souvent la musique de Bach évoque soit une plénitude à l’opposé de son sujet ( les engins célestes mais pourtant bien téléguidés par la main de l’homme ), soit le recueillement et la méditation sur la condition humaine ( les cris des gamines accompagnant la beauté vénéneuse des champignons atomiques interdisant dès lors toute fascination morbide ). Quand elle est empathique, cette musique redouble l’émotion véhiculée par l’image et s’accorde à l’attirance éprouvée par les opérateurs. « Dans l’autre elle affiche au contraire une indifférence ostensible à la situation, en se déroulant de manière égale impavide et inéluctable, comme un texte écrit – et c’est sur le fond même de cette « indifférence » que se déroule la scène, ce qui a pour effet non de geler l’émotion mais au contraire de la redoubler, en l’inscrivant sur un fond cosmique ». 20 Quant à la fameuse chanson du parachutiste, Oh la fille, elle est au départ une autre traduction concrète de la maxime de La Rochefoucauld, mais surtout de la masculinité – désormais bien utopique – que l’Auteur et ses protagonistes attribuent à la guerre. Le chant revient, rengaine entêtante, dans un « adieu la vie, adieu… » qui raisonne sur le reportage d’époque consacré aux phobies des poilus rescapés. Plus généralement, ce chœur guttural circule dans la bande sonore parallèlement à l’évolution du personnage de Mireille Perrier dont le sourire se fige vite en étranglement sous les mots de ces parachutiste qui croient dur comme fer « qu’il est bon, qu’il est doux, mais qu’il est triste de lutter à vingt ans… ».

Le montage sonore, avec un mixage exceptionnel, se fait l’écho de ces montées d’adrénaline, du très beau son des balles qui arrivent et les frôlent, celui que Marc Flament trouve tellement plus joli que l’autre, celui des balles qui partent. De manière générale, « lorsqu’une succession d’images ne préjuge pas par elle-même de l’enchaînement temporel des actions qu’elle illustre ( les faisant voir comme pouvant être aussi bien simultanées que successives )- l’ajout d’un son réaliste et diégétique impose à celle-ci un temps réel ( c’est à dire compté selon notre mesure quotidienne ) et surtout linéaire, successif ».20 Cette densité de la bande son forge l’unité du métrage, démarche consciente que « c’est la photographie qui porte à travers le film la puissance de mort ». 14 Enfin, le chant lyrique aide ainsi à refouler cette part photographique du cinéma et renforce la puissante ironie dramatique rendant pathétique l’hystérie belliqueuse de la foule le jour de la déclaration de guerre.

Voilà enrayé le spectacle soit-disant réaliste de la guerre où tout est paraît-il plus dense que dans la vie. La chair à canon n’est plus qu’un troupeau de gaillards nus comme des vers, lancés à l’assaut des vagues. Dans cette gaieté enfantine, le Coppola d’Apocalypse now n’est pas si loin… Quant à Schoendoerffer qui éprouvait au front plus de joie de vivre, il achoppe sur une perception contradictoire de la bataille de Dien Bien Phu : d’un côté l’inévitable grand show pyrotechnique tel que vu depuis la cuvette, de l’autre un souvenir malodorant, pire que ce qu’on peut imaginer. Si ses photos étonnantes mais partielles échouent à rendre compte du drame collectif et de la défaite, son film de fiction n’aura pas plus trouvé la voie d’une vérité ou l’entrée d’un Cinémonde transfiguré par le regard chaleureux de l’aventurier. Preuve que la mémoire a vite fait d’oblitérer les doutes et désillusions qui hantent encore La 317ème section. Laurent Roth a démonté la syntaxe guerrière tout en maintenant un crescendo dans la seconde ligne narrative, celle de l’histoire secrète de ces images de guerre. Sa mise en abîme atteint l’apothéose et une fois encore « vie et mort, mort et vie de l’image filmique, telle est l’histoire, la seule histoire peut-être, que racontent toutes les apocalypses portées à l’écran ». 21 La peur salvatrice de l’héroïne, mise en joue à son tour, ébranlée par la force de caractère de ces hommes-caméras mais sourde à leur déterminisme, nous permet de résister nous aussi à l’effondrement. Revigorée par la fiction, une voiture fonce sur l’autoroute pour échapper à Dien Bien Phu. Dans son rétroviseur, disparaît en précipité le souvenir d’un siècle par trop enfumé.

1 : E.-L. Fouquet : « Le musée de l’Histoire », le Cinéma et l’Écho du cinéma réunis, 11 juillet 1919. Cité par Laurent Véray, « Réflexions sur les usages des images d’archives de la Grande Guerre dans les documentaires télévisuels actuels », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 64 | 2011, mis en ligne le 01 septembre 2014, consulté le 08 novembre 2015. URL : http://1895.revues.org/4372

2 : Capitaine de vaisseau Max Guérout : De la commande à la restauration du film, 10/ 09 /86, in Dossier de presse 2015.

3 : Serge Daney, Les yeux brûlés ou la métaphysique guerrière, Libération, 10 octobre 1986 in La Maison cinéma et le monde, tome 3 : les années Libé (1986-1991), P.O.L, 2012.

4 : « Des assassins professionnels payés par l’Etat, exercés dans des écoles d’assassins fournies par l’Etat ( autrement dit les casernes ), au crime le plus terrible au meurtre des hommes, voilà ce qu’il faut faire voir aux enfants. » Ernst Friedrich, Krieg dem kriege, 1924.

5: Cité par philippe Chevallier, « Mort », Dictionnaire de la pensée du cinéma, Sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, puf 2012.

6 : Entretien avec Laurent Roth, 01/09/1986, in Dossier de presse 2015.

7 : André Bazin, Réflexions sur la critique, Cinéma 58, décembre 58, cité par Hervé Joubert-Laurencin, « Bazin », Dictionnaire de la pensée du cinéma, Sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, puf 2012.

8 : Hervé Joubert-Laurencin, « Bazin », Dictionnaire de la pensée du cinéma, Sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, puf 2012.

9 : Alexandre Sumpf, « Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Une histoire des cinémas de propagande », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 58 | 2009, mis en ligne le 01 octobre 2012, consulté le 11 novembre 2015. URL : http://1895.revues.org/3978

10 : Laurent Véray, « L’Histoire peut-elle se faire avec des archives filmiques ? », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 41 | 2003, mis en ligne le 13 février 2007, consulté le 09 novembre 2015. URL : http://1895.revues.org/266 à propos de Jean-Louis Comolli, Cinéma documentaire. Manières de faire, formes de pensée, 2002.

11 : « Mireille Perrier actrice est née dans le noir et blanc du deuil de la vie : celui de Boy meets girl, celui d’Elle a passé tant d’heures sous les sunlights. J’aime la rime de son visage avec la guerre filmée en noir et blanc » Laurent Roth, Trente ans après, mai 2015 in Dossier de presse 2015.

12 : Laurent Roth, Trente ans après, mai 2015 in Dossier de presse 2015.

13 : Juliette Cerf, « Barthes », Dictionnaire de la pensée du cinéma, Sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, puf 2012 à propos de « La chambre claire » de Roland Barthes, 1980.

14 : Laurent Guido : « Arrêt sur image », Dictionnaire de la pensée du cinéma, Sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, puf 2012, d’après Raymond Bellour « L’entre-images, Photo, cinéma, vidéo», Paris, La différence.

15 : Rudolph Arnheim : Le cinéma est un art, 1932, cité par Laurent Guido : « Arrêt sur image », Dictionnaire de la pensée du cinéma, Sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, puf 2012.

16 : Juliette Cerf, « Barthes », Dictionnaire de la pensée du cinéma, Sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, puf 2012

17 : Vincent Amiel : « Deleuze », Dictionnaire de la pensée du cinéma, Sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, puf 2012

18 : Laurent Véray : « Réflexions sur les usages des images d’archives de la Grande Guerre dans les documentaires télévisuels actuels », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 64 | 2011, mis en ligne le 01 septembre 2014, consulté le 08 novembre 2015. URL : http://1895.revues.org/4372

19 : André Bazin : Qu’est-ce que le cinéma ?, 1975.

20 : Michel Chion, L’audio-vision, Nathan 1990.

21 : Peter Szendy : L’apocalypse cinéma, Capricci 2012.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).