Souvent absente des salles de cinéma françaises, la production cinématographique africaine s’avère pourtant abondante et diversifiée. Grâce à l’essor de la vidéo et du numérique, les coûts de production baissent considérablement, rendant ainsi les différents outils de tournages plus accessibles. Le Nigéria, second plus grand producteur de films derrière l’Inde et devant les États-Unis, est le premier exemple qui vient à l’esprit. Ainsi, loin des reportages alarmistes des JT, des documentaires misérabilistes et autres films qui offrent une vision spectaculaire du continent, les pays d’Afrique se racontent en créant leurs propres images.

En suivant cette idée, de laisser l’Afrique se raconter, les trois complices que sont Serge Noukoué, Nadira Shakur et Shari Riree Dayo créent la Nollywood Week, un festival entièrement dédié au cinéma nigérian. Quatre jours durant, du 5 au 8 juin 2014, le public parisien a pu découvrir quelques-unes des meilleures productions nollywoodiennes.

S’il en est à sa deuxième édition, le festival fait déjà preuve d’une excellence qui vaut d’autres manifestations plus prestigieuses. La présence, lors de la soirée d’ouverture, de personnalité telles que Rokhaya Diallo, l’actrice Tella Kpomahou ou encore Seun Kuti, l’un des fils du grand Fela Kuti, le pape de l’afrobeat, montrent son importance et son retentissement. Soucieux d’offrir un large panel de la culture nigériane, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands en proposant des spécialités culinaires. Poulet frit, riz jollof ou blanc et ragoût typiquement nigérians peuvent être dégustés à toute heure de la journée, entre deux films. Seul bémol, les projections se font dans une toute petite salle du cinéma L’Arlequin. Vu l’affluence que draine chacune d’entre elles, au point que des spectateurs se voient être refoulés, le cinéma y perd forcément quelque chose. Cela aussi témoigne du peu de cas qui est fait des cinémas d’Afrique, comme si ce genre de festival ne pouvait pas attirer plus d’une centaine de personnes par film.

La réalisatrice et actrice principale, Omoni Oboli au centre) et l’équipe du film dont Chika Chukwu (à sa droite).

En plus de découvrir des films, les spectateurs peuvent rencontrer de nombreux réalisateurs et réalisatrices, acteurs et actrices de même que des producteurs venus échanger avec eux sur leurs œuvres.

Guerre, romances et mélodrames

Ainsi, à l’occasion de l’ouverture du festival, l’actrice Omoni Oboli est venue présenter son premier film en tant que réalisatrice, Being Mrs Elliott en avant-première mondiale. Surtout célèbre pour avoir joué dans Anchor Baby de Lonzo Nzekwe, Omoni Oboli se place ici aussi bien devant que derrière la caméra. Elle incarne Mrs Elliott, une femme snob et austère qui n’aime pas les enfants et mène la vie dure à son mari. À la suite d’un accident, son destin prend une tournure inattendue : une autre jeune femme se retrouve dans la peau de Mrs Elliott, tandis que la vraie Mrs Elliott se réveille, amnésique, dans un village en pleine brousse. Son mari découvre en celle qu’il croit être son épouse, une personnalité surprenante.

Comédie romantique mêlée d’intrigue policière, Being Mrs Elliott pâtit un peu des défauts d’une première œuvre. Les passages de comédie s’avèrent être les plus réussis grâce notamment à la prestation d’acteurs tels que AY et la belle Chika Chukwu. Hélas, ce premier essai d’Omoni Oboli ne brille pas par la qualité de sa réalisation, souvent dénuée d’idée voire laide. Lors des passages dramatiques, la direction d’acteur est des plus mauvaises, ceux-ci jouant de façon outrée ou fausse. L’autre gros défaut de Being Mrs Elliott réside dans la représentation de la femme. Un comble pour un film qui se veut pourtant plutôt féministe. Les deux personnages féminins principaux, finalement, dans leur parcours, finissent par se plier aux exigences des hommes, à ce qu’ils aimeraient qu’elles soient et aux représentations que la société peut avoir d’elles.

Des quatre romances présentes dans la sélection, Being Mrs Elliott n’est pas la plus faible et fait même office de film avant-gardiste à côté de Half of a Yellow Sun. Doté d’un budget plus confortable, cette adaptation du roman de Chimamanda Ngozi Adichie, L’autre moitié du soleil (1), est aussi un premier long métrage pour le cinéma. La programmation du film de Biyi Bandele était l’événement de cette deuxième édition de la Nollywood Week, les deux séances étant complètes au grand désespoir de plusieurs spectateurs qui n’ont pu y rentrer.

Biyi Bandele, écrivain et metteur en scène de théâtre réputé, travaille d’abord pour la télévision avant de s’attaquer au grand écran. Le passage de l’un à l’autre n’est pas forcément des plus heureux. Half of a Yellow Sun relate deux histoires d’amour dans le Nigéria des années soixante. Une décennie qui, dans ses trois dernières années, voit le pays se déchirer lorsque les Igbos, en réaction aux massacres perpétrés sur leur ethnie par les Haoussas, ont voulu faire sécession en déclarant la République du Biafra. Malheureusement, dans cette partie du Nigéria, le sud-est d’où sont originaires les Igbos, se trouve également le pétrole qui fait encore aujourd’hui la richesse du pays. Pour cette raison, le gouvernement de l’époque dirigé par le Général Gowon voit d’un mauvais œil la création de cette nation Igbo. De 1967 à 1970, de ce désaccord en résulte la guerre du Biafra qui fit un million de morts, principalement dus à un blocus engendrant famines et maladies.

Si le roman foisonnant de Chimamanda Ngozi Adichie réussit à mêler la grande et la petite histoire, le film ne lui rend pas justice et paraît bien étriqué. Biyi Bandele signe une oeuvre désuète qui semble avoir été réalisée vingt ans plus tôt. Si la photographie capte une esthétique propre à l’époque, comme dans les films des années 60, la mise en scène laisse un sentiment de théâtre filmé tandis que le réalisateur filme des scènes de massacre avec un sens du spectaculaire hors de propos, musique tonitruante et suspense à l’avenant. A la force du roman original qui pénètre au plus profond de la guerre du Biafra pour en donner une idée précise, le film répond par une représentation vague, à renfort de bombardements aux effets spéciaux ringards et de quelques dialogues. Et que dire de ces acteurs et figurants qui sont censés être affamés et qui semblent pourtant manger à leur faim tous les jours ? Enfin, les personnages sont peu développés, à l’exception de celui de Kainene à qui l’actrice Anika Noni Rose donne cette aura mystérieuse dont elle est entourée dans le livre.

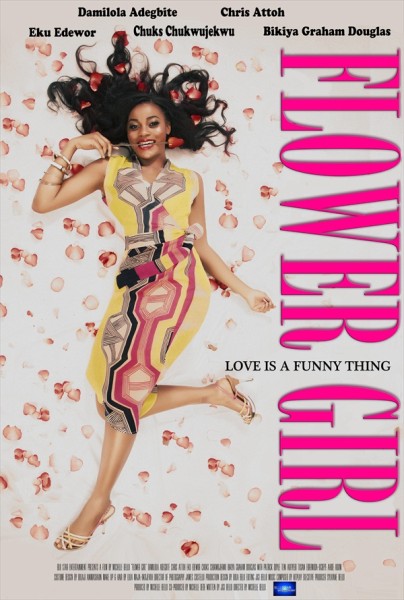

Co-production entre le Nigéria et la Grande-Bretagne, Half of a Yellow Sun bénéficie donc d’un budget plus confortable que n’importe quelle autre production nollywoodienne. Car trouver des financements pour mener un projet à bien est le principal souci des cinéastes nigérians. « Le budget de mes films vient de ma poche », explique Mildred Okwo, réalisatrice de The Meeting. « Même maintenant, alors que Nollywood existe depuis vingt ans, la majeure partie de l’élite et des riches du Nigéria ne croient pas au septième art. Récemment, nous avons pris quelques mesures. Nous pouvions voir des gens essayer de financer des films. Quand nous avons reçu le scénario de The Meeting, aucun des millionnaires que je connais ne m’a donné de l’argent. Nous ne pouvions leur dire quand nous allions leur rendre leur argent alors que ces gens pensent à le récupérer en deux ou trois mois. Il y a tellement d’affaires au Nigéria dans lesquelles vous pouvez faire 200% de profit en quelques mois. Alors leur dire d’investir dans un film et attendre des mois voire des années est quelque chose qu’ils ne veulent pas entendre. Nous avons finalement décidé d’utiliser notre propre argent. Cela nous a prit un peu plus de temps de pouvoir faire fructifier notre investissement. Entre la réception du scénario et le tournage, nous avons dépensé 22 millions de nairas. Je voulais des plans aériens et cela coûte 21000 $ pour trois heures. Nous devions avoir des sponsors d’une compagnie que je ne nommerai pas car ils se sont défilés à la dernière minute. Le seul sponsor que nous avons eu provient du Tony Elumelu Foundation. Nous avions aussi des prêts que nous avons dû rembourser. » Devant les difficultés que rencontrent des œuvres plus modestes telles que The Meeting, le paradoxe fait de Flower Girl, par une mise en scène plus énergique et des décors multiples, un film qui arrive à donner bien plus le change que Half of a Yellow Sun. « Le budget est le principal souci de la production nigériane », souligne Michelle Bello, la réalisatrice. « Flower Girl m’a coûté beaucoup d’argent. J’ai aussi eu des prêts, du sponsoring et des investissements privés. En tant que réalisatrice, il est assez difficile de trouver du financement pour faire des films avec de plus gros budgets. Flower Girl a été tourné avec la caméra RED, ce qui a un coût. »

Le film relate l’histoire de Kemi, une fleuriste romantique désespérément amoureuse de son fiancé, Umar. Elle attend avec impatience qu’il la demande enfin en mariage. Employé de banque, le jeune homme n’est pas décidé et brille par sa rigidité, du genre à boutonner sa chemise jusqu’en haut et à penser d’abord à sa carrière. Pour Chris Attoh, mari de Damilola Adegbite à la ville, ce fut un vrai défi d’incarner un tel personnage : « En tant qu’acteur, c’est toujours bien d’avoir un rôle très éloigné de ce que vous êtes vraiment. Je cherche toujours à travailler avec des réalisateurs qui sauront vous défier et des histoires qui vous sortiront des sentiers battus. Nous appelons Michelle, la petite générale. Sur le plateau, elle a un fouet. » Après un malentendu, Kemi se brouille avec lui et veut le reconquérir. Entre détails humoristiques et envolées romantiques, Flower Girl respire la joie de vivre et la bonne humeur. « Nous nous sommes beaucoup amusés à tourner Flower Girl », raconte Michelle Bello. « Nous avons tourné à Lagos pendant trois semaines. Nous avions plusieurs lieux de tournage différents car je voulais montrer la beauté de Lagos à travers les restaurants, clubs et aéroports… Flower Girl est un film sur l’amour. Je voulais montrer ce qu’est le vrai amour. Je suis une grande romantique. » Comme en témoigne la suite du film : Kemi croise le chemin du célèbre acteur Tunde Kulani, avec qui elle va fomenter un stratagème des plus extravagants. Mais les choses vont prendre un autre tournant. « Mon frère est l’auteur du scénario. Quand j’ai vu le nom de Kulani, je lui ai fait remarqué que c’était aussi celui d’un réalisateur nigérian », se souvient Michelle Bello. « ‘Laissons-le, c’est marrant !’ Alors nous l’avons laissé. Quand le film est sorti, j’ai rencontré Tunde Kulani : ‘Monsieur Kulani, dans mon film, nous avons utilisé votre nom.’ Il a ri et je n’ai eu aucun problème. » Véritable comédie romantique pétillante et dynamique, à l’américaine, Flower Girl est un film qui regorge de clins d’oeil. L’ombre de Julia Roberts et de Pretty Woman planent sur celui de Michelle Bello. Ou encore, celle de Scarface, avec cette reproduction de l’affiche du film de Brian Depalma avec, à la place d’Al Pacino, l’acteur qui joue Tunde Kukani, Chuks Chukwujekwu. Si le film de Michelle Bello n’est pas surprenant dans sa narration et son traitement, il s’avère efficace et drôle. Son capital sympathie doit bien sûr beaucoup au joli minois de Damilola Adegbite et à la stature de Bikya Graham-Douglas qui joue le rôle un peu cliché de la copine rondelette, mais marrante. « Stella est une véritable boule d’énergie et, après chaque scène, après que la Petite Générale ait dit ‘coupez’, je devais prendre une grande inspiration », relate la comédienne plus habituée aux planches qu’aux plateaux de cinéma. « J’étais hors d’haleine chaque fois que je jouais Stella. C’était un rôle très excitant à jouer. Stella est un personnage très mélodramatique et le fait que je vienne du théâtre m’a vraiment aidé. »

Outre son côté échevelé, avec ses enchaînements de situations cocasses, de quiproquos et, parfois, de moments plus mélodramatiques, le film de Michelle Bello offre des images de pures émotions et de poésie telle celle de Damilola Adegbite courant en robe de mariée, les chaussures à la main, dans l’aéroport de Lagos. Une séquence qui, par sa localisation et son ouverture sur le reste du monde, fait écho aux revendications de l’équipe du film. « Pour moi, en tant que réalisatrice », raconte Michelle Bello, « mon but, ma passion est de raconter nos histoires à un public international. J’étais à Cannes, l’année dernière, nous y avions un stand, mais nos films ne sont pas suffisamment mis en avant, nous n’avons pas suffisamment de support financier. Voilà pourquoi j’ai pris très à cœur de voir Flower Girl être distribué dans différentes parties du monde, à Los Angeles, au Canada, en Écosse… J’ai décidé d’aller de l’avant et de montrer le film dans les festivals. Plus le public aimera nos films plus nos films iront dans les festivals. » Tandis que Chris Attoh s’identifie au personnage de Tunde Kulani en route pour une carrière aux États-Unis : « Chaque acteur aimerait pouvoir aller à Hollywood. Je vais citer Damon Wayans : ‘Si vous ne commencez pas à raconter vos histoires, Hollywood ne les remarquera pas.’ C’est ce que nous sommes en train de faire, nous n’attendons pas qu’Hollywood vienne à nous. » Même s’il comporte son lot d’invraisemblances, Flower Girl est un film très ancré dans la réalité nigériane et qui n’a rien à envier à ses modèles issus de l’autre côté de l’Atlantique.

Avec The Meeting, la réalisatrice Mildred Okwo élève la comédie romantique au niveau de la contestation politique. Makinde Esho, homme veuf de 40 ans, se rend à Abuja où il doit présenter un important projet pour le compte de la société qui l’emploie au ministre de l’environnement. Sur place, il fait la connaissance d’une jeune femme qui fait son service nationale, Ejura, et qui l’implore de bien vouloir partager son taxi avec elle. Une fois au ministère, Makinde Esho voit son voyage d’affaires se transformer en cauchemar. Son rendez-vous est ajourné au profit de personnalités qui usent de leur passe-droit auprès du ministre. Chaque jour, l’histoire se répète et Makinde est contraint d’attendre, au même titre que d’autres personnes qui viennent quotidiennenent dans l’espoir de rencontrer enfin le ministre. Pendant ce temps, seul dans Abuja, ville qu’il ne connaît pas, Makinde va revoir Ejura chaque soir. Quelque chose va se nouer entre eux.

Même pour mettre en scène une histoire aussi simple, Mildred Okwo doit franchir, de même que Michelle Bello, l’obstacle financier qui consiste à réunir des fonds pour mener le projet à son terme. « Quand vous achetez un scénario, vous le faites avec votre propre argent », précise Mildred Okwo. « Vous recherchez des sponsors, mais généralement, vous utilisez vos propres fonds que vous avez épargné. Nous n’avons pas de commissions comme en France, nous n’avons pas d’aides. Même les associations de films nigérians ne nous aident pas. J’essayais, lors de la production du film, de louer du matériel, mais elles ne m’ont même pas aidé. »

Filmé en partie en studio, The Meeting bénéficie, en plus d’un découpage précis, d’une excellente direction d’acteurs. Parmi eux, l’actrice Chika Chukwu excelle dans son art de la comédie : roulements d’yeux et mimiques diverses font de son personnage l’un des plus drôles du film. Elle entre en compétition directe avec une Rita Dominic grimée et vieillie qui ne lésine pas non plus sur les expressions outrancières. Actrice très réputée au Nigéria, Rita Dominic est une véritable vedette qui, pour The Meeting, n’hésite pas à apporter son soutien en endossant également le rôle de co-productrice. Elle incarne la secrétaire du ministre, femme autoritaire et à l’humeur changeante, véritable moteur comique du film. Mildred Okwo décrit, à travers ce personnage, une société individualiste où chacun fait ce qu’il peut pour survivre. Avec sa façon d’être obséquieuse avec les importantes personnalités qui viennent rendre visite au ministre, la secrétaire symbolise un Nigéria corrompu. « Le film est surtout l’histoire d’un homme qui va faire quelque chose au ministère. Mais cette histoire est typiquement nigériane », explique Mildred Okwo. Le double investissement de Rita Dominic ne suffit pourtant pas, mais la cinéaste finit tout de même par trouver des financeurs : « Après que le film ait été terminé, alors que nous étions prêts pour la première, des organisations et le gouvernement ont manifesté de l’intérêt. Nous avons donc eu le soutien de plusieurs organismes tels que le ministère du pétrole, du gouverneur de River State. La Fondation Tony Elumelu a été d’une grande aide. »

Parabole sur le pouvoir et ses arcanes, The Meeting fait figure de film engagé où, sous le vernis de l’humour, se dessine aussi un portrait tragique. Celui d’une société où les plus faibles doivent redoubler d’imagination et de débrouillardise pour survivre sous les yeux des plus puissants. Malgré cela, Mildred Okwo est étonnée de la réaction d’un gouvernement peu amène à la contestation après la vision du film. « En fait, le gouvernement soutien le film. Le président Jonathan Goodluck soutien la production de films, afin de montrer ce qui se passe au Nigéria. J’ai été heureusement surprise par cette attitude. Quand il est venu à la première du film, j’appréhendais. Je pensais que quelqu’un allait m’arrêter, mais rien ne s’est passé. Ils ont regardé le film, m’ont remercié et m’ont encouragé à en faire plus. Le problème, au Nigéria, est un problème collectif et non celui d’un individu. Nous devons tous changer. »

Seulement, résumer The Meeting à son message politique serait réducteur. Le film de Mildred Okwo est aussi une comédie romantique touchante. Les séquences entre Makinde et Ejura sont les plus réussies en plus de faire preuve d’une certaine délicatesse. Tous ces passages mettent en évidence une sensibilité toute féminine dans la description d’une rencontre amoureuse qui se construit petit à petit. Mildred Okwo montre que l’amour n’a ni âge ni frontière d’aucune sorte et arrive à distiller de l’émotion qui touche droit au cœur à travers des situations simples. The Meeting repart d’ailleurs avec le prix du public sans que cela n’étonne grand monde parmi les festivaliers.

Le film de Mildred Okwo n’est cependant pas dénué de défauts. La faiblesse la plus récurrente dans les productions Nollywood réside dans leur manque de concision narrative. Ainsi, dans un seul film où s’entrecroisent de multiples intrigues, les dénouements finaux sont à rallonge. Un souci que partagent aussi bien Being Mrs Elliott que The Meeting, pourtant bien supérieur et autrement plus maîtrisé que le film d’Omoni Oboli.

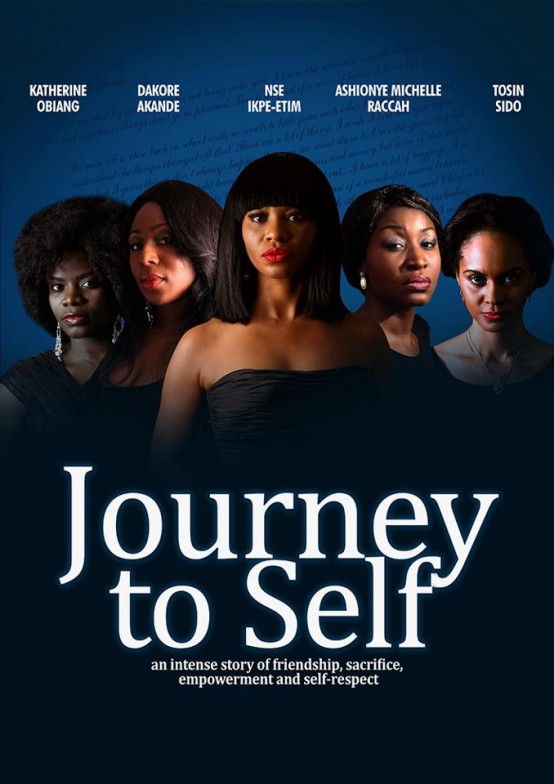

Dans une tonalité plus dramatique, Journey to Self, le film de Tope Oshin Ogun, souffre du même problème. Construit en flash-backs, le récit s’articule surtout autour d’un huis-clos dans lequel s’affrontent quatre jeunes femmes qui se retrouvent dans l’appartement de leur amie d’enfance. Celle-ci vient de se suicider, ne supportant plus un mariage forcé et une vie cloîtrée. À travers des lettres laissées à leur intention, elles vont découvrir une facette cachée de sa vie. L’occasion se présente ainsi, pour chacune d’entre elles, de faire un point sur la leur, de s’épancher, de se redécouvrir et de se réconcilier. Journey to Self, écrit et produit par l’ actrice nigériane Ashionye Michelle-Raccah, brasse des thèmes aussi différents et graves que celui des femmes battues, des mariages forcés, de l’engagement et de l’adoption. « Le film est en partie une fiction dans laquelle sont mêlées des histoires vraies », précise la réalisatrice. « Certains événements proviennent de l’expérience personnelle de la scénariste. » Cette histoire d’amitié traversée par la trahison et le pardon s’avère également être une œuvre engagée et sensible sur le statut des femmes au Nigéria. Journey to Self dresse un portrait sans complaisance de femmes issues de la classe moyenne et qui évoluent dans un univers régi par les hommes. Pourtant, Tope Oshin Ogun se défend d’avoir voulu faire un film féministe : « Il évoque les problèmes auxquels les femmes font face en général. Dès le départ, nous avions la volonté de toucher la classe moyenne parce que les personnes les plus susceptibles d’aller voir le film en font partie. Nous avons donc écrit des personnages qui en font partie. » Le désir de la réalisatrice n’était pas non plus d’avoir un discours unilatéral et dogmatique : « Faire un clivage entre les hommes et les femmes n’était pas le but du film. Déjà, les personnages féminins ne sont pas des femmes parfaites car elles ont chacune des problèmes. Du côté des hommes, le mari de l’une d’entre elles se montre compréhensif et gentil lorsqu’il découvre son secret. Il n’y avait donc pas la volonté de donner un discours manichéen sur les hommes et les femmes. »

La mise en scène de Tope Oshin Ogun est bien loin du glamour et des apparences qu’elle veut dénoncer. Malgré un rythme quelque peu flottant et un traitement plus âpre que les autres productions de la sélection, Journey to Self aurait demandé un montage un peu plus resserré et rythmé. La réalisation se montre parfois handicapée par un scénario très écrit et renvoie au théâtre filmé, mais elle bénéficie cependant d’un véritable regard, d’un point de vue sans concession qui ne laisse pas indifférent. « La première réaction a été une réaction de choc parce que les spectatrices se sont demandées si elles étaient vraiment comme ça », se souvient la réalisatrice, « ne pas évoquer ses propres problèmes avec ses amies, être dans une grande souffrance et toujours rester dans l’apparence. Le film a contribué à briser un tabou. »

Parmi les interdits que brisent Tope Oshin Ogun, outre les images d’une suicidée, l’homosexualité est ouvertement évoquée. Au Nigéria, où la religion, aussi bien musulmane que chrétienne, est très suivie, les relations entre deux hommes ou deux femmes sont encore, de nos jours, sévèrement punies par de la prison. « L’homosexualité est un sujet difficilement évoqué au Nigéria, pourtant, même si c’est relayé au second plan, elle existe. Il était important pour moi de la mettre dans mon film pour que l’on puisse en discuter aussi bien au niveau du gouvernement qu’au niveau de la société. Il n’y a pas eu vraiment de réactions. La majeure partie des spectateurs ont fait comme s’ils n’avaient rien vu, d’autres ont rigolé, mais il n’y a pas eu de réels commentaires par rapport à cette scène car cela reste encore très tabou. » Journey to Self est l’un des films les plus engagés et courageux de la sélection. Il marque avant tout par sa singularité et l’atmosphère douce amère dans laquelle il baigne.

Autres temps, autres genres

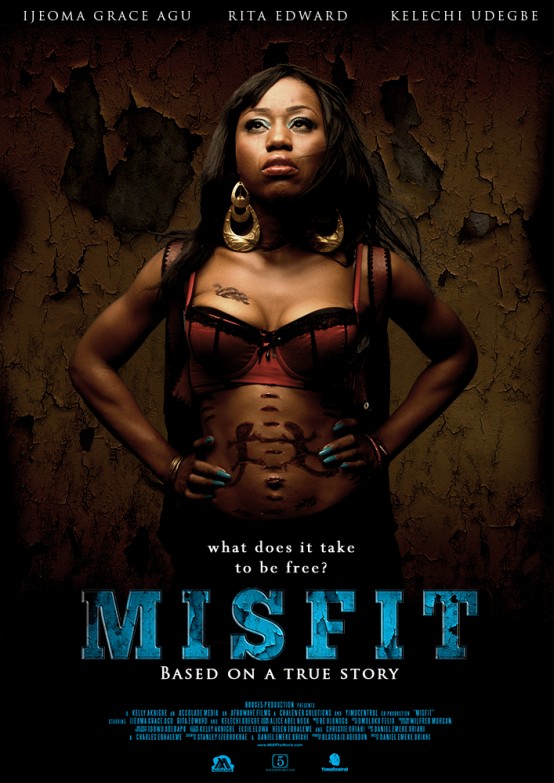

Comme tout jeune cinéma, Nollywood évolue. Une évolution qui se fait vite, très vite. Misfit The Ashawo Story de Daniel Emeke Oriahi est l’autre film qui, tout en flirtant avec les codes du cinéma de genre, évoque des sujet tabous. Celui des jeunes femmes enlevées par ce qui est désigné au Nigéria par le nom de sociétés secrètes. Dans un matin blafard qui suit une nuit de beuverie et de luxure, une jeune femme se fait enlever par des fanatiques. Elle va subir un véritable calvaire des mois durant en étant séquestrée, violée et victime de rituels étranges. Le temps passant, la jeune femme découvre qu’elle est également enceinte. Un tel résumé rappelle un torture porn comme il s’en fait tant aux États-Unis. Daniel Emeke Oriahi admet volontiers avoir voulu réaliser une oeuvre similaire, dans son fond, à Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, mais ses principales influences se situent pourtant ailleurs. « J’ai d’abord été influencé par le cinéma européen », déclare-t-il. « J’ai essayé de raconter mon histoire de façon linéaire. J’ai été particulièrement influencé par le cinéma indépendant. Cela se sent sur la façon dont j’ai travaillé le scénario, avec peu de personnages, peu de décors, à cause de mon budget restreint. Je pense à Godard et plus particulièrement à À bout de souffle. Son montage était vraiment peu conventionnel à l’époque. J’ai essayé de faire un montage similaire, en utilisant les jump cuts. »

Misfit The Ashawo Story est une œuvre réellement éprouvante et inconfortable dans laquelle l’actrice principale s’est complètement impliquée. « Pour moi, ce n’était pas un défi. Je n’avais pas fait de choses comme ça, avant », relate Grace Agu. « J’ai travaillé pour la télévision, le théâtre… Misfit est mon premier grand rôle. Je n’ai pas vraiment fait de recherches. J’ai fait en sorte d’être dans la tête de mon personnage. Celui que j’incarne est bien différent de ce que j’ai pu faire avant. Après le tournage, j’avais du mal à me sortir du personnage durant quelques semaines. C’était un rôle assez dérangeant. »

Malgré la filiation que Misfit The Ashawo Story peut entretenir avec certains films d’horreur américains, Daniel Emeke Oriahi va au-delà d’une simple production voyeuriste et gratuite. « Je voulais montrer l’épreuve de la captivité sous plusieurs angles : mentale, physique, psychologique et sociale. Je voulais mettre en évidence à travers quoi les femmes doivent passer, en particulier la pression sociale et le harcèlement sexuel. Beaucoup de femmes sont considérées comme inférieures et cela peut affecter leur développement psychologique en grandissant. La personnage principale était déjà tourmentée avant l’enlèvement et je me suis concentré uniquement sur le temps de sa captivité. Elle était déjà rongée par la culpabilité et était psychologiquement instable. Je voulais montrer ce qui peut affecter la société nigériane sous un point de vue féminin. »

Au même titre que pour The Meeting et Flower Girl, si le système D prime pour mener à bien ses propres projets, il faut aussi savoir faire preuve de volonté. « Oui, faire ce film a été un défi dans le sens où, après que nous l’ayons terminé, beaucoup de monde au Nigéria ne voulait pas le voir. Ils pensaient que c’était trop violent, trop révélateur et dérangeant », confie Daniel Emeke Oriahi. « En même temps, ce n’était pas un défi dans le sens où c’est une histoire que je développais depuis plus de six ou huit ans. L’idée m’est venue après la lecture d’un article dans un journal local qui parlait d’une personne qui avait été enlevée. La victime faisait un rapport très détaillé de ce qui s’était passé. Je me suis dit, ‘voilà une histoire à raconter’. Le plus dur a été de trouver les financements car j’étais alors un inconnu. Surtout pour faire un tel film. J’ai dû étudier le marché et trouver des financements par des moyens non conventionnels, en demandant à des amis, à la famille et à toute personne ayant des intérêts dans la fabrication du film. »

Daniel Emeke Oriahi ne choisit pas non plus la facilité en voulant se baser sur des faits réels qu’il adapte à sa propre vision. « J’ai fait beaucoup de changements d’après l’histoire vraie », explique le jeune réalisateur nigérian. « Dans le rôle de la victime, j’ai mis une femme à la place d’un homme. Du coup, j’ai dû faire de nouvelles recherches à propos de femmes qui ont été enlevées. Là, j’ai découvert que beaucoup d’entre elles étaient enceintes quand elles ont été enlevées et étaient gardées captives jusqu’à ce qu’elles accouchent. Cela donne un point de vue unique sur la façon dont je raconte l’histoire. » Comble du hasard et détail amusant, la comédienne, maintenant compagne du réalisateur, est enceinte lors de sa venue à la Nollywood Week. Une coïncidence qui donne une résonance particulière au film et à sa promotion. « Ces kidnappeurs appartiennent à des sociétés secrètes. Chaque membre doit enlever une victime, comme un rituel sacrificiel, pour obtenir leurs droits spirituels. C’est pourquoi, on peut voir des symboles sur les murs, sur le ventre de mon personnage. J’ai étudié les symboles des tribus d’Afrique de l’ouest et je les ai rassemblées ensemble. Il y a des tribus, au Bénin, au Togo, qui, lorsqu’une femme est enceinte dessinent des signes sur son ventre. Ainsi, tout le monde peut voir qu’elle est enceinte. J’ai utilisé ces symboles dans mon film. » En dépit des rituels décrits et des références religieuses contenues dans le film, Misfit The Ashawo Story décrit avant tout le parcours personnel de son héroïne, de son évolution face à l’adversité. « Je n’ai pas pensé mon film comme un point de vue sur le fanatisme religieux », réfute le jeune cinéaste. Un angle qui reste sensible dans un pays où les tensions entre les musulmans du nord et les chrétiens du sud sont palpables. « C’est une coïncidence si, lors du tournage, l’actualité a évoqué des extrémistes religieux qui ont enlevé des jeunes femmes. Depuis des années, au Nigéria, les enlèvements à des fins politiques et financières sont fréquents. Mon film relève plus du point de vue social que religieux. » L’aspect réaliste du film n’empêche cependant pas quelques passages aux frontières du fantastique. Le réalisateur adopte une liberté de ton qui fait de son film une œuvre unique et différente au sein de la production nigériane. Quelques scènes se révèlent alors vraiment déroutantes, comme celle qui décrit l’enlèvement du personnage principal. « Parmi les enlèvements qui sont perpétrés, il y a celui qui est appelé ‘one chance’ », explique Daniel Emeke Oriahi. « La victime emprunte un bus qui appartient aux kidnappeurs. Je ne veux pas avoir l’air mystique, mais de là où je viens, certaines personnes font des choses diaboliques et savent hypnotiser les gens. Dans la scène, tout le monde dans le bus a été hypnotisé. Ils ne pouvaient même pas bouger. Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes villes nigérianes. Nous n’aimons pas trop en parler. »

Film social, quasi huis-clos que n’aurait pas renié Jean-Paul Sartre, Misfit The Ashawo Story dépeint un portrait de femme qui, enfermée dans son enfer personnel, tente par tous les moyens de s’en sortir, de gagner sa liberté. Souvent éprouvant, parfois traversé par de véritables moments de grâce, l’œuvre de ce jeune cinéaste nigérian ne peut laisser indifférent. Même si la réalisation souffre d’un budget modeste, Daniel Emeke Oriahi ne s’enlise jamais dans une routine, multiplie les angles de prises de vue et les idées de mise en scène, comme l’apparition de la mère défunte de l’héroïne, dans l’ombre ou le flou. « Nous avons préparé le tournage pendant un an, avec un solide plan de travail », précise-t-il. « Donc, nous savions quels angles nous allions utiliser dans ce petit espace. Et j’ai essayé d’en faire un avantage : quand on a des limites, on essaie d’être plus créatif. C’était un vrai défi créatif. » Malgré, parfois, une mise au point incertaine, la caméra ne lâche pas les acteurs, les laisse jouer en plan séquence, créant ainsi un lien particulier avec le spectateur qui en ressort étourdi. Si le système de production nigérian ne présente pas de commissions pour la lecture de scénario ou l’attribution d’éventuelles subventions, le film de Daniel Emeke Oriahi n’a pourtant pas laissé tout le monde indifférent : « Il y a une censure. Mon film a été classé R et a été distribué de façon très sélective – juste dans six cinémas. S’il y a des scènes dérangeantes, s’il y a de la propagande ou des choses qui relèvent de la protestation, ils coupent », conclut le jeune réalisateur. D’ailleurs, durant le festival, son film laisse plus d’un spectateur perplexe ou troublé, aussi bien par les images que par le fond. Misfit The Ashawo Story, malgré ses défauts, est un film qui reste encore longtemps en mémoire.

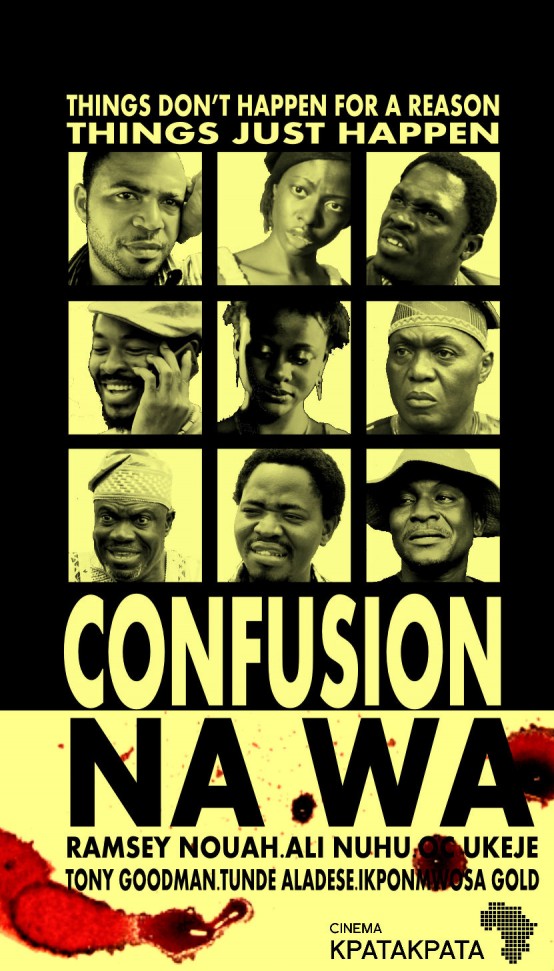

Dans un genre un peu différent, Confusion Na Wa est un polar qui questionne également la société nigériane. « Je pense que le travail d’un film est d’être comme un miroir », explique le producteur Tom Rowland-Rees. « Si vous faites un film de divertissement qui représente aussi la réalité, le public verra ce qu’il voudra bien voir. Nous avons essayé de dresser un portrait du pays dans lequel le public pourra aussi y voir sa propre vision car un film peut avoir de multiples significations. » Le titre fait référence à une chanson de Fela Kuti. Écrite en 1973, Confusion dénonce la corruption qui règne dans les services publics au Nigéria. Le film de Kenneth Gyang évoque donc la corruption, mais également les inégalités entre les différentes couches sociales de population. Construit comme une œuvre chorale, Confusion Na Wa suit le parcours de plusieurs personnages qui ne se connaissent pas forcément directement. Un riche cadre égare son téléphone mobile lors d’une rixe dans un quartier populaire. Charles, une petite frappe dénuée de scrupules, va le récupérer et, à partir de là, une série de quiproquos vont s’enchaîner jusqu’au drame. « J’ai rencontré le réalisateur Kenneth Gyang lorsque nous travaillions sur une série pour la BBC en 2006 », se souvient OC Ukeje, l’acteur principal qui incarne Charles. « Après cela, il a repris contact avec moi. Il avait un scénario sur lequel je serai intéressé de travailler. Quand je l’ai lu, je l’ai vraiment aimé. Je savais, qu’avant que nous parlions des différents termes, que le film se ferait parce que je l’aimais vraiment beaucoup. Le scénario n’était pas linéaire et c’est ce qui me plaisait. À la même époque, j’avais vu Collision. J’appréciais cette intrigue avec ces vies interconnectées. » Le film de Kenneth Gyang s’articule également autour d’un long flash-back qui rappelle celui de Sunset Boulevard de Billy Wilder. « Si on évoque les films qui nous ont influencé en réalisant Confusion Na Wa, on trouvera de nombreux jeunes réalisateurs influencés par des gens comme Quentin Tarantino. Surtout, ce vers quoi nous tendions était plus la comédie noire », explique Tom Rowland-Rees, le producteur britannique qui revêt aussi la casquette de co-scénariste aux côtés du réalisateur.

Également présent dans la distribution de Half of a Yellow Sun, OC Ukeje change du coup complètement de registre, aussi bien dans le genre de film abordé que dans le rôle qui lui est ici offert. « Les rôles que j’ai eu récemment étaient plus des rôles de play-boy. Jouer un personnage qui va à l’opposé de cette image ne m’a posé aucun problème, au contraire », souligne l’acteur. « Ce fut une très belle opportunité parce que ces rôles que j’ai eu très récemment sont plutôt restrictifs, à devoir parler aux femmes d’une certaine manière. Cette fois, j’ai pu travailler plus sur le développement de mon personnage, en lui donnant plus d’épaisseur. Cela m’a permis de me ressourcer. Je n’étais pas en costume-cravate, j’étais beaucoup plus relax. Nous avons tourné pendant trois semaines à Caduna. C’était un peu en dehors de ce que j’avais l’habitude de faire. C’était difficile car nous avions un très petit budget. » Confusion Na Wa mettant en scène des relations conflictuelles entre ses personnages, Kenneth Gyang devait faire appel à des acteurs connus et talentueux. Aux côtés d’OC Ukeje, Ramsey Nouah et Ali Nuhu, de par leur notoriété et leur participation, apportent leur soutien au projet. « Le budget pour ce film était de 20000 €. Ce qui est vraiment très serré même pour un film issu de l’industrie nigériane », précise Tom Rowland-Rees. « Cependant, nous avons bénéficié des connaissances et de la bonne volonté des acteurs principaux, qui sont tous deux célèbres au Nigéria, pour que le film se fasse. »

Doté d’une solide distribution, mais d’un petit budget, Confusion Na Wa se distingue pourtant par une photographie au style visuel bien plus soigné que la majeure partie des productions nigérianes et qui renforce son appartenance au genre du film noir. « Yinka Edward est le plus grand directeur de la photographie que l’on peut actuellement trouver au Nigéria », raconte Tom Rowland-Rees. « Heureusement pour nous, il est un de nos bons amis. En temps normal, nous n’aurions pas pu louer ses services. » Yinka Edward élabore une photographie sombre allant vers les ocres baignant ainsi le film d’une atmosphère poisseuse qui colle parfaitement aux différents événements. Confusion Na Wa, de par sa tonalité, entre comédie et intrigue quasi-policière, tient une place à part au sein de l’industrie nigériane. « Je pense que l’industrie cinématographique au Nigéria est une industrie essentiellement commerciale », précise le producteur et co-scénariste. « Ils font les films très vite et suivent un certains nombres de formules et de règles pour faire du profit dans un star system. Il s’agit en effet d’un style différent dans le cadre du cinéma nigérian, mais vous trouverez toujours des gens intéressés si vous prospectez longtemps. Et c’est ce que nous avions : une équipe qui voulait essayer quelque chose de différent. » Sans pour autant mépriser ses personnages, le film de Kenneth Gyang ne les épargne jamais. Il met surtout en évidence les travers d’une société encore régie par des codes traditionalistes et patriarcaux. Un monde où les plus faibles, les plus démunis doivent se montrer tout aussi féroces que les puissants pour essayer de survivre. Les victimes de Confusion Na Wa, œuvre pour le moins nihiliste, sont toujours les plus innocents. Pour autant, Tom Rowland-Rees avoue ne pas avoir voulu faire un brûlot : « Parfois, c’est difficile d’être contestataire au Nigéria. Ici, en Europe, nous voyons le réalisateur comme une sorte de héros qui dénonce des injustices. Au Nigéria, cela ne va pas rendre votre vie meilleure si vous faites cela. Cependant, vous pouvez toujours questionner la société tout en faisant du divertissement. C’est ce que nous avons essayé de faire. Mais dans un sens, Nollywood, ce n’est pas du cinéma dérangeant et il s’attache à montrer ce que veulent voir les Africains. » La foule qui se pressait devant la salle en attente de la projection de Confusion Na Wa durant la Nollywood Week apporte la preuve de l’efficacité de la formule. Et Tom Rwoland-Rees, de préciser, en parlant de la distribution du film au Nigéria : « Le public a bien reçu le film. Il contient beaucoup d’humour qui correspond à un public nigérian. À cause de problèmes de distributions, le film est cependant resté peu de temps à l’affiche. Pourtant, le public l’appréciait beaucoup. »

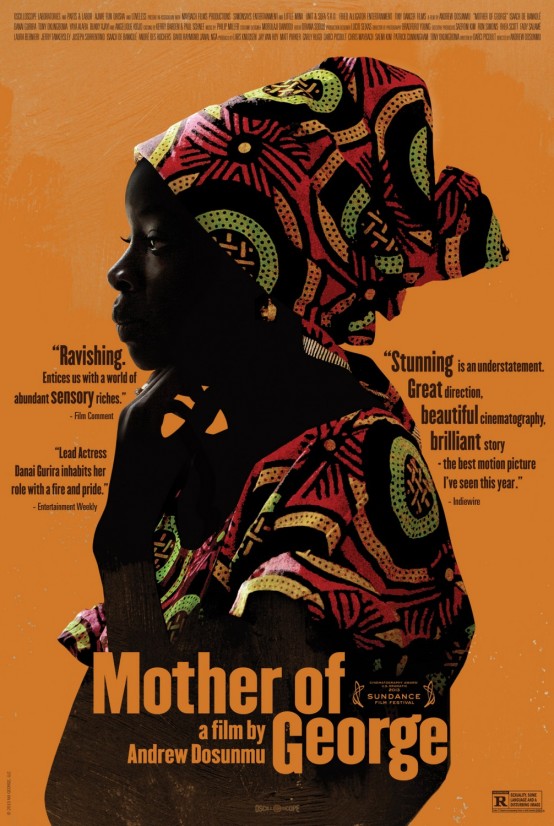

Dans une tonalité encore plus sombre, mais dans un genre bien différent, Mother of George est le huitième et dernier film proposé lors du festival. Cette co-production entre les États-Unis et le Nigéria est réalisée par le Nigérian Andrew Dosunmu, producteur et réalisateur qui fit ses débuts en tant que photographe. Son second long-métrage en tant réalisateur tranche de façon radicale avec la veine nollywoodienne et, présenté lors de la soirée de clôture, marque par la même occasion la volonté des organisateurs de mettre leur manifestation en perspective. Bien loin du système et du carcan nollywoodien, Mother of George évoque la diaspora nigériane à Brooklyn. Andrew Dosunmu, qui vit entre New York et Lagos, pose un regard cru et sans concession sur sa propre communauté et en dénonce les dérives traditionalistes. La programmation de ce film sonne comme une profession de foi : aborder, dans une édition prochaine, les productions réalisées par la diaspora nigériane en dehors du genre codifié qu’est Nollywood.

Adenike et Aydole forment un couple de Nigérians vivant à Brooklyn. Sous la pression familiale, Adenike devrait concevoir un enfant peu après le mariage. Seulement, après quelques mois, pas le moindre signe d’une grossesse. Désespérée, Adenike cherche des solutions, jusqu’à en adopter des douteuses sous les conseils de sa belle-mère.

Le film d’Andrew Dosunmu a de quoi dérouter un public en attente d’un ultime opus nollywoodien pour conclure cette deuxième édition. Mother of George présente tous les stigmates d’un cinéma d’auteur contemplatif bardé de symboles. La mise en scène, très maniérée, reflète le passé de photographe du réalisateur dans ses cadrages minutieux, sa photographie travaillée, ses flous soigneusement gérés et ses plans quelque peu poseurs. Après une longue séquence d’introduction au cours de laquelle il décrit avec précision les rituels d’un mariage yorubas, Andrew Dosunmu déconstruit les discours hypocrites et les faux-semblants, met en évidence les comportements machistes pour, enfin, remettre la femme au centre de son récit. Victime de la pression sociale et poussée dans ses extrémités, Adenike va devenir bien malgré elle, la femme honnie. Le ton du film pourrait être des plus pessimistes si l’esthétique n’était aussi glamour. Pour raconter son histoire, Andrew Dosunmu utilise le symbole des couleurs, n’hésite pas à filmer son actrice devant des fonds de couleur selon sa progression psychologique dans le récit, use de décadrages sur des objets, des parties du corps ou les vêtements de ses personnages, au lieu de leur visage. De cette façon, il dépeint un monde truffé d’artifices et de mensonges. Du coup, par cet excès de maniérisme, le film en devient désincarné, tombant dans les travers que son auteur voulait dénoncer. Mother of George finit par devenir une œuvre froide qui installe une distance entre elle et le spectateur.

Mother of George montre la diversité des cinéastes nigérians, mais aussi un cinéma qui ne s’enferme pas dans des codifications et des clichés parfois vieillots, pour ne pas dire réactionnaires. Comme en réponse à Being Mrs Elliott, pour son discours sur les femmes, le film d’Andrew Dosunmu boucle la boucle d’une belle et intelligente manière.

Ces quatre jours de festival ont donc été l’occasion d’avoir un aperçu du cinéma nigérian actuel avec une sélection d’excellente facture qui brillait par son éclectisme. Les huit films présentés montrent non seulement la vivacité de la production nigériane, mais également à quel point celle-ci évolue rapidement. Parce que la Nollywood Week est un festival jeune, mais exigeant et original, il ne reste plus qu’à lui souhaiter longue vie et à le soutenir en allant y voir des films lors de la troisième édition…

Propos recueillis entre les 6 et 8 juin 2014 lors de la Nollywood Week et mis en forme par Thomas Roland

(1) L’autre moitié du soleil, de Chimamanda Ngozi Adichie, Folio, Gallimard.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Mr vincent

Bonne journée à tous Êtes-vous intéressé à devenir un grand acteur ou une actrice à l’avenir comme été donné l’occasion de jouer un rôle dans un film en tout de l’industrie du film ici en Afrique si vous êtes intéressé l’enregistrer votre nom avec nous aujourd’hui, homme ou femme BOY OU FILLE et laissez-nous vous aider à réaliser vos rêves, vous pouvez nous contacter par email: craigfreed01@gmail.com