Narciso Ibáñez Serrador ne réalisa que deux long-métrages pour le cinéma. A la question fatalement posée du pourquoi, il avouait à la fois avoir perdu trop années à la télévision (sur l’émission de jeu télé « Un, dos, tres… » et la série d’horreur Historias para no dormir) et une peur réelle de se relancer dans un autre projet, qui paralysait ses élans créatifs. S’il est un cinéaste espagnol qui, avec Jorge Grau (Let Sleeping corpses lie, Ceremonia Sangrienta), mérite d’être porté aux nues, c’est bien lui. En 1969, La Résidence, chef-d’œuvre vénéneux et sadien, entre giallo et gothique, prend pour décor un pensionnat de jeunes filles au début du siècle dernier, dans lequel rôde un assassin. Puis en 1976, trente ans avant Les Fils de l’homme et Le Labyrinthe de Pan, avec Who Can Kill a child ?, Narciso Ibáñez Serrador plonge le monde dans l’abîme en s’interrogeant sur l’avenir et le devenir de ses enfants.

Pour sa sortie française, Who Can Kill a child? devient Les révoltés de l’an 2000. Il serait amusant de recenser toutes ces « traductions » stupides ne reflétant absolument pas le contenu de l’œuvre et tout à fait caractéristiques d’une tradition de retitrage sauvage qui sévissait particulièrement dans les années 70-80 pour intégrer un film un tant soit peu angoissant au sein du circuit du cinéma d’exploitation. Le délire sera probablement atteint avec l’excellent Una Bianco vestito per Marialé (une robe blanche pour Mariale) traduit par « Exorcisme tragique : les monstres se mettent à table ! ». Bref, point d’an 2000 dans le film de Serrador, ni de révolte au sens propre… En effet, Who can kill a child ? n’est nullement une œuvre d’anticipation et, si elle répond à certains éléments du cinéma de genre, elle s’en échappe rapidement.

Who can kill a child ? s’ouvre sur un générique d’une quinzaine de minutes constitué d’images d’archives commentées présentant jusqu’à l’indigestion les répercutions des conflits mondiaux – guerres, famines et autres exactions – sur le sort des enfants. Auschwitz, Afrique, Asie, autres périodes, autres pays, mêmes pleurs, mêmes corps sans vie. Qu’a-t-on fait à nos enfants ? Pourquoi le monde adulte est à ce point incapable de les protéger ? Cette irresponsabilité peut-elle rester impunie ? Ce sont ces questions que pose Serrador dès ses premières images. Ce raccourci saisissant de l’état du monde et de son évolution, portrait instantané d’une indifférence immémoriale, cet inventaire d’expressions de douleur posées sur l’innocence vient se figer sur le visage heureux d’un bambin sur une plage ensoleillée d’Espagne. Sur ce bord de mer bruyant se promène un couple de touristes anglais, à la veille de se rendre sur une petite île de rêve. Mais en abordant les côtes, ils découvrent un lieu déserté par les adultes, investi par de mystérieux enfants dont l’expression angélique n’aura d’égale que leur cruauté.

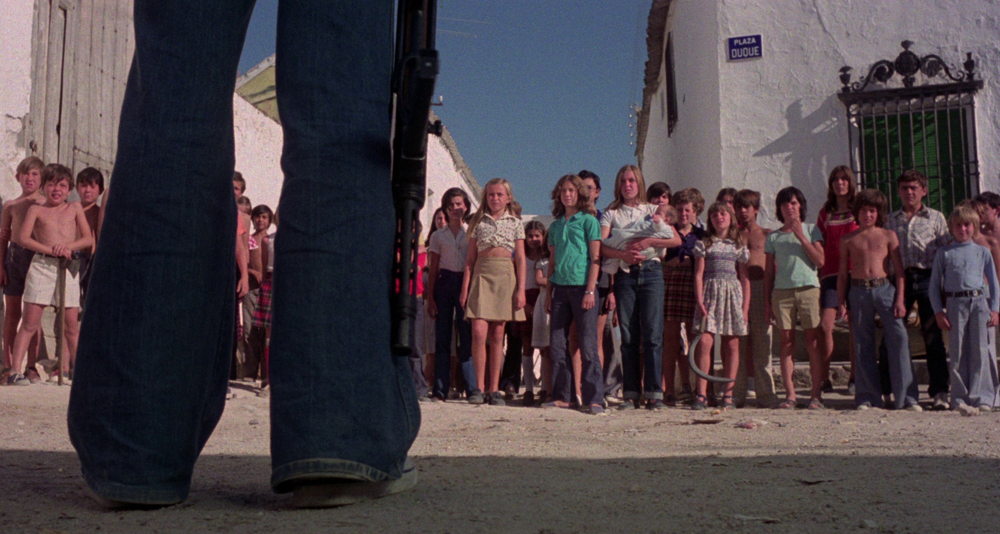

La séquence d’introduction très didactique nous aura jetés dans l’enfer d’une terre ayant franchi les frontières de l’horreur en exterminant ses enfants et n’attendant que les conséquences de ses actes. Mais cette accumulation démonstrative est un leurre, un alibi trompe-l’œil qui contraste avec l’esprit du reste du film reposant intégralement sur l’inexplicable, le non raisonnable, le non-dit. Les petits rires juvéniles qui scandent les changements de pays et de période marquent l’usage d’un contrepoint ironique permanent. En effet, le film de Serrador nous entraîne dans la déstabilisation et le choc de l’oxymore : la mise à mort comme miroir du jeu, le rire se reflétant dans le mal, et la lumière aveuglante comme écho à la noirceur du destin. En accumulant les images paradoxales et cruelles, Who can kill a child ? ne foule pas aux pieds l’image de l’innocence enfantine : un petit garçon au visage d’ange tient en joue sereinement le héros ; une petite fille demandant à son père de l’accompagner et le prenant par la main le guide vers la mort. Rien de plus glaçant que le constat de la malice et de la naïveté subsistant dans l’expression de la folie homicide même. L’une des séquences les plus éprouvantes du film reconstitue sur l’île une activité vue dans la ville balnéaire dans laquelle les enfants cherchaient à briser, les yeux bandés, un pot de fleurs suspendu ; mais c’est désormais un vieillard qui est accroché la tête en bas à l’arbre, assailli par des chérubins armés de serpes et d’outils contondants. En cela, ils rappellent les deux petits survivants de La Baie sanglante de Bava constatant avec délice après avoir abattu leurs parents qu’ils « font très bien les morts ».

Pour eux, il s’agit juste d’inventer de nouveaux jeux.

Peu de mots sortent de leurs bouches : l’absence de justification de leurs gestes, les rendant absolument impénétrables, accroît le sentiment de peur. Bien plus que d’une vengeance consciente contre les adultes, ils témoignent d’un monde déréglé, monstrueux, qui a fini par créer des enfants à son image. Telle une malédiction, tel l’accomplissement d’une prophétie, après avoir brisé le tabou suprême du mal fait à l’innocence, l’innocence se métamorphose en Mal. L’art s’est toujours intéressé à ce mythe d’une pureté immaculée de l’enfance – ce mirage – terni par la perversité. Derrière la violence enfantine se cache la métaphore du dysfonctionnement social et de la culpabilité des adultes. Difficile de ne pas songer aux oeuvres mythiques construites autour de la perversité de l’innocence, du Tour d’écrou jusqu’au Village des damnés, mais ici, nulle possession surnaturelle, ni intervention extra-terrestre, le mal appartient à notre planète, il naît des douleurs de la Terre. De même, dans Sa Majesté des mouches, les adolescents restituaient la cruauté du monde des adultes. Mais si chez Golding ils récréaient sur l’île des classes de dominants et de dominés, chez Serrador, les enfants restent tous solidaires contre les adultes en une entité indivisible.

Le titre place d’emblée dans une position inconfortable : « qui peut tuer un enfant ? » Interrogation tout à la fois universelle (comment a-t-on pu faire autant de mal aux enfants ?) et cruellement ironique une fois replacée dans son contexte, à laquelle on pourrait répondre, « n’importe qui, et avec une mitrailleuse », parce qu’ils sont devenus méchants et qu’il faut se défendre. Who can kill a child ? jongle avec le « non croyable » et le « non montrable » ; l’enfant intouchable, l’enfant symbole, l’enfant roi, l’enfant synonyme d’espoir et d’avenir devient le signe du sang, du danger, du déclin. Le cinéaste démolit l’idole, et balaye alors le tabou de la mort enfantine de façon impressionnante et comme un absurde écho aux premières images, l’espoir de survie dépend du nombre de jeunes vies anéanties.

Who can kill a Child ? appartient moins au fantastique pur qu’au domaine de l’inquiétante étrangeté qui fait basculer la réalité familière progressivement vers l’irrationnel par l’intrusion du mystère, du doute, de l’incertitude, de l’inexplicable. L’irruption de l’élément surnaturel intervient comme une cruelle métaphore : l’acte de l’embryon tuant sa génitrice et détruisant ainsi sa propre vie constitue symboliquement le refus d’assurer une descendance. Le ver est dans le fruit. Symboliquement, la destruction individuelle constitue le désir d’en finir avec l’Homme. Dans cette révolte biologique et métaphysique, les enfants ont perdu jusqu’à l’instinct de survie de l’espèce.

En une incroyable gestion du temps la tension s’amplifie jusqu’à l’insoutenable. Serrador prend le temps d’exposer son sujet, de nous attacher à deux individus en phase avec la réalité du monde et soucieux des injustices qui s’y déroulent, avant de précipiter et concentrer l’action dans l’île. Dans ce lent prélude à l’arrivée, les héros sont pressés de quitter cette cité trop bruyante, pleine de turpitudes et de joies artificielles pour touristes, mais au fur et à mesure que le film avance le vacarme du monde civilisé apparaît comme un point de repère, un horizon d’autant plus réconfortant et protecteur qu’il est inatteignable. De la plage populaire au village désert, la sérénité du vacarme tranchera avec la fureur du silence. Et cependant, même dans ces instants, sourdait la menace de l’extérieur, la mer rejetant déjà sur le sable des cadavres venus du large.

Servi par une mise en scène étourdissante, Who can kill a child ? manifeste un sens de l’espace étonnant qui répond au sentiment d’isolation, de claustrophobie croissante. Le petit village devient immensément grand à mesure que les personnages s’y perdent et ne parviennent pas à y échapper. La vision apocalyptique d’une ville déserte assaillie par une horde de petits monstres ne nous éloignerait d’ailleurs pas du Zombie de Romero. Le leitmotiv de la comptine, digne des meilleurs gialli, contribue au sentiment de malaise. Narciso Ibanez Serrador ne cachait pas le rapport qu’entretenait Who can kill a child ? avec Les oiseaux, cette atmosphère insulaire et souvent diurne, et cette attaque inattendue et donc immaîtrisable d’une espèce innocente dont la présence paraît d’habitude apaisante. Avec cette même idée de vengeance contre la bêtise de l’humanité.

Serrador se livre à un exercice d’épouvante fragile et rare, allant à l’encontre de la plupart des archétypes; celui de l’épouvante diurne, des ténèbres en plein jour, où c’est le soleil et non plus l’ombre qui écrase ses personnages. Nulle cachette, nul recoin possible, lorsque l’astre les éclaire constamment, faisant luire leur chair et ruisseler la sueur. Who Can kill a child ? plonge dans la photo surexposée d’un cauchemar blanc de chaleur contrastant avec la violence froide qui envahit l’œuvre. Le décor n’est pas nocturne, ténébreux et gothique comme dans La Résidence, mais débarrassé de tout apparat, d’une blancheur aussi immaculée que devrait l’être l’âme des enfants.

Serrador fait partie de ses cinéastes qui subliment le genre en l’inscrivant dans une réflexion socio-politique. Le deuxième titre de Who Can Kill a child ? révèle sa portée intrinsèque : Los Niños, ce sont nos enfants, ceux du monde. Who Can Kill a child ? stigmatise l’échec de notre civilisation à tous les niveaux, autant dans son incapacité à protéger les futures générations que dans son inaptitude à les éduquer ni même à les élever moralement, à les sensibiliser. Le film de Serrador paraît aujourd’hui plus que d’actualité dans cette allégorie de la rébellion adolescente poussée à ses extrémités. Il sonne le glas du règne de l’homme. Il n’y a plus de « fils de l’homme » à sauver. Pour Serrador, l’humanité est arrivée à son terme.

SUPPLÉMENTS

. Présentation du film par Fabrice du Welz (5 mn – HD)

. Qui peut tirer sur un enfant ? (16 mn)

Le directeur de la photographie José Luís Alcaine parle de sa rencontre avec Narciso Ibáñez Serrador et de leur collaboration sur ce film.

. Le metteur en scène des enfants (9 mn)

Le réalisateur Narciso Ibáñez Serrador évoque le roman original de Plans qu’il adapta sous le pseudonyme de Luís Peñafiel et revient sur la morale de l’histoire.

. Narciso Ibáñez Serrador vu par… (27 mn)

Portrait d’un cinéaste et homme de télévision à la carrière influente par les réalisateurs Guillermo del Toro, Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró et Paco Plaza.

. Histoires du fantastique espagnol (28 mn)

Retour sur ce genre phare qui plaça l’Espagne sur le devant de la scène internationale avec les témoignages des réalisateurs Jess Franco, Jorge Grau, Paul Naschy et de l’historien Emmanuel Vincenot.

. BANDE-ANNONCE 2020 (HD)

Les Révoltés de l’An 2000 (¿Quién puede matar a un niño?/ Who Can kill a child?) (Espagne, 1976 – Couleurs) de Narciso Ibáñez Serrador avec Lewis Fiander, Prunella Ransome, Antonio Iranzo, Miguel Narros…

Blu-ray sorti chez Carlotta

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).