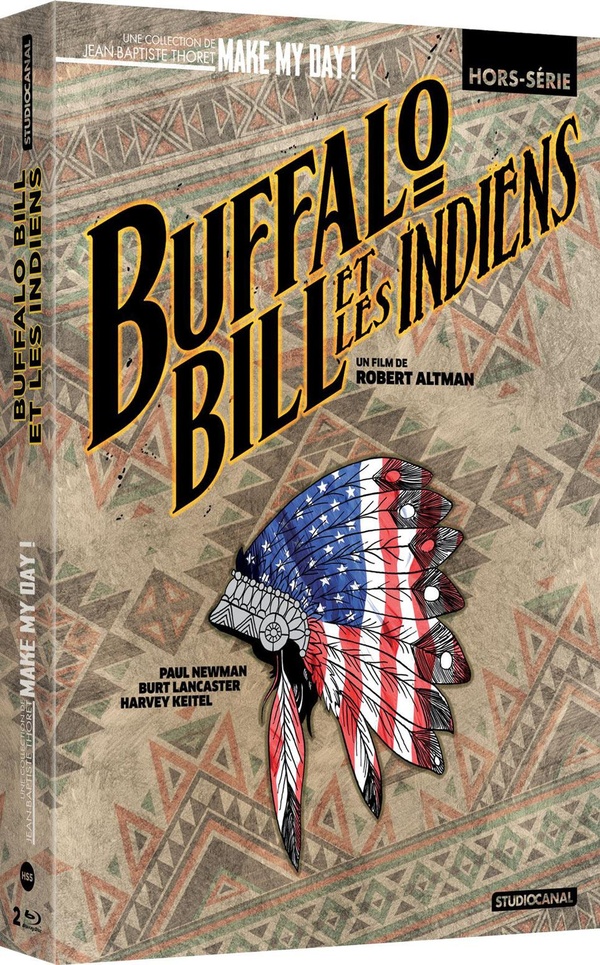

Situé au cœur des années 70 de la carrière de Robert Altman considérées à raison comme l’âge d’or de son cinéma, intercalé entre deux des sommets de sa filmographie (Nashville [1975] et Trois femmes [Three Women, 1977]), Buffalo Bill et les Indiens (Buffalo Bill and The Indians, or Sitting Bull’s History Lesson, 1976) semble parfois quelque peu oublié, à l’ombre des chefs-d’oeuvre plus fameux de ce réalisateur emblématique du Nouvel Hollywood, alors même qu’il contient en lui tout ce qui fait leur réussite majeure. La nouvelle édition du film par StudioCanal dans la collection « Make my Day » conduite par Jean-Baptiste Thoret permet la redécouverte de cette merveille d’acidité, regardant de travers une construction nationale américaine fondée sur les iniquités dues à une conquête territoriale qui possède tous les attributs d’une colonisation sauvage, sur l’importance d’un storytelling ayant créé de toutes pièces les mythes et les légendes d’un Ouest glorifiant des héros pourtant médiocres et vouant aux gémonies les Indiens passant pour des sauvages par pur racialisme, ainsi que sur l’importance d’un argent de plus en plus roi monétisant très tôt les rapports humains.

La troupe du Wild West Show (©StudioCanal)

1885. William Cody, ancien chasseur de bisons plus connu sous le nom de Buffalo Bill (ici interprété par un Paul Newman étonnant), a depuis quelques années fondé le Wild West Show, sorte de Puy du Fou westernien itinérant permettant de recréer le tableau mythique d’un Ouest américain à grand renfort de cavalcades endiablées, de numéros d’adresse revolver en main orchestrés par Cody lui-même ou par la fameuse Annie Oakley (incarnée par Geraldine Chaplin, déjà dépositaire d’une sorte de regard candide dans Nashville qu’elle retrouve dans ce film-ci) et son manager énamouré Frank Butler (John Considine), de concours de maîtrise de l’art du lasso ou de recréations d’attaques entre Indiens et colons dans lesquelles les premiers triomphent toujours, nécessairement, des seconds. Le Wild West Show achète le prestigieux chef indien Sitting Bull (Frank Kaquitts), arrêté par l’armée américaine mais non moins objet de fantasme du fait de la légende qu’on en fit. Et la confrontation entre l’histrion Cody et le revêche Sitting Bull de créer un déséquilibre au sein de cette troupe pourtant rôdée, ceci à l’approche de la visite du Président Cleveland (Pat McCormick) auquel le Chef voudrait demander des comptes et adresser des doléances.

L’histrion Buffalo Bill (H. Keitel ; P. Newman) (©StudioCanal)

Robert Altman est un cinéaste qui a, tout au long de sa carrière, et ceci jusqu’à son ultime film (The Last Show [2006]), filmé des systèmes, c’est-à-dire des lieux et les communautés qui les habitent, dont il a fait de grands chaudrons portés à ébullition, agités par un déferlement de situations, de bruit et de fureur, de musique et de cris, dans une logique d’empilement baroque poussée à son paroxysme. C’est bien pour cette raison que le cinéaste a privilégie tout au long de sa filmographie une forme chorale à même de générer par le dispositif lui-même les virevoltes de son art, poussant souvent le désordre jusqu’au maelström le plus épuisant, jusqu’à un chaos vertigineux recelant en lui toute la force satirique, polémique, politique de son cinéma visant à l’impureté pour portraiturer une Amérique par essence discutable. De ce point de vue, Buffalo Bill et les Indiens se place dans les pas de son prédécesseur direct Nashville, doublant le regard de ce dernier sur une société du spectacle transformée en capharnaüm aliénant et parfois hilarant d’une considération particulièrement critique envers une Nation américaine à la puissance illusoire. Le personnage de Buffalo Bill s’avère bien sûr le point nodal de ce film éponyme et du discours acerbe qu’il renferme, l’axe autour duquel la grande roue du récit tourne à vive allure. Cette légende de l’Ouest, fondateur du Wild West Show, et de ce fait auteur de la réécriture de l’histoire nationale et créateur des stéréotypes qui l’accompagnent, n’a rien ici du héros brossé par ses soins puis par ceux des écrivains et cinéastes qui ont gravé le mythe dans le marbre dont on fait les statues. Chez Altman, le colosse marmoréen a des pieds d’argile.

Un homme en représentation (P. Newman) (©StudioCanal)

Deux séquences-clés de Buffalo Bill et les Indiens, sarcastiques et vraiment drôles, le montrent sans fard. Dans la première, passablement alcoolisé, Cody s’acharne à vouloir tuer l’oiseau en cage de l’une des maîtresses qu’il accumule tout au long du film (toutes des cantatrices, comme si la puissance sonore primait !), l’as de la gâchette qu’il a la réputation d’être tirant sur le piaf à travers la chambre exiguë sans ne jamais parvenir à atteindre sa cible. Dans la seconde, croyant que Sitting Bull s’est échappé alors que ce dernier s’est seulement isolé dans les montagnes afin de procéder à l’un des rites de sa tribu, le grand chasseur Bill et ses employés partent à sa poursuite afin de le ramener manu militari, parcourent longuement les grands espaces encerclant la communauté et rentrent bredouilles, ceci avant que le chef indien et les siens ne reviennent paisiblement auprès de ceux qui les ont achetés. Ces deux passages ne montrent rien d’autre que l’inaptitude d’un personnage haut en couleurs, quelque peu bravache, ayant construit son propre mythe héroïque à partir d’une certaine forme de médiocrité teintée de fatuité. William Cody n’existe dans le film que par l’agitation, à l’inverse d’un Sitting Bull mutique et déterminé qui apporte un autre rythme au sein de cette frénésie. Il est frappant de constater que les deux seuls instants où le film se tait (au sens littéral du terme) ont lieu lors des numéros exhibant aux yeux des spectateurs ce prestigieux chef indien ravalé au rang de clown distrayant, moments de silence où, subitement, le Wild West Show retrouve un semblant de dignité dans le chaos ambiant. Les scènes finales du film d’Altman sont révélatrices du fait que Cody ne se laisse pas duper par ses supercheries, la poudre soufflée aux yeux du monde ne semblant rien face à cette figure de l’ennemi intime à l’authenticité inaltérée qui n’aura de cesse de le hanter. Toujours en silence.

Ennemis intimes (P. Newman ; F. Kaquitts) (©StudioCanal)

En partant de ce matériau mythologique d’un Ouest américain porté au pinacle de l’Inconscient collectif, falsifié par des faiseurs de panégyriques (le personnage de Ned Buntline, interprété par Burt Lancaster, non sans lien avec le regard critique du John Ford fin de carrière, et particulièrement de celui qui a réalisé L’Homme qui tua Liberty Valance [The Man Who Shot Liberty Valance, 1962]), Robert Altman se fait observateur d’une Nation américaine toute entière contenue dans l’espace restreint et utopique de son village de planches et de roulottes, ainsi que dans son dispositif choral. L’inscription de cette démythification au sein même du genre westernien, redoublant le geste entamé quelques années plus tôt avec le magnifiquement boueux et délavé John McCabe (McCabe and Mrs. Miller, 1971), porte l’ambition altmanienne de déchirer le voile de prestige recouvrant la construction d’une Amérique dont la gloire s’appuierait entièrement sur les faux-semblants. Par son récit enfermé dans le Wild West Show, par le désordre, le marasme ininterrompu qui y règne, par la volonté farouche de tous les membres du spectacle de redonner du lustre à une Histoire qui n’en a en fin de compte que peu, Buffalo Bill et les Indiens, réalisé l’année d’une élection présidentielle suivant directement le scandale du Watergate, le discrédit de Nixon et le désengagement des yankees du fiasco vietnamien, semble poser cette question d’une violente simplicité : l’Amérique n’est-elle pas elle-même devenue un cirque ? L’actualité la plus brûlante, quarante-huit ans après le film de Robert Altman, semble suggérer que la question est loin d’être obsolète.

Technique et suppléments

La copie restaurée proposée par Studio Canal est la même que celle de Powerhouse, collant au plus près du film original avec ce grain tout particulier de photo imposé par Paul Lohmann. Outre les présentation de J.B. Thoret, pas mal de beaux suppléments accompagnent ce « Make My Day » hors série #5 dont la captation de la passionnante conférence de Vincent Amiel à la Cinémathèque Française, ou encore d’incroyables images d’archives du Wild West Show original dans lesquelles se meuvent les vrais Buffalo Bill ou Annie Oakley, pour ne citer qu’eux. Mais la cerise sur le gâteau est sans doute le court-métrage The Resurrection of Broncho Billy (1970) monté, écrit et co-réalisé par John Carpenter. Admirateur absolu de Big John (il va prochainement publier un nouvel essai sur le réalisateur), Jean-Baptiste Thoret profite de la relecture iconoclaste d’Altman pour proposer cette oeuvre de jeunesse montée par l’auteur d’Halloween dont les longs métrages ont souvent – d’Assaut à Vampires – mimé les codes du western. Enfermé dans ses fantasmes cinématographiques, ce jeune homme se prend pour un héros du genre, s’habille à l’unisson, métamorphose les bruits de la vie urbaine en sonorités de calèches et de saloon. Ce beau court-métrage mélancolique nous présente un portait de solitude : Broncho espère toujours être ce cowboy traversant les plaines alors qu’il marche seul dans la rue, n’ayant comme autres compagnons que lui et ses rêves.

Préface de Jean-Baptiste Thoret

« Altman, le sens du spectacle » : Conférence du professeur, critique et essayiste Vincent Amiel à la Cinémathèque Française

Court métrage : « The Resurrection of Broncho Billy » de James R.Rokos, écrit par John Carpenter et produit par John Longenecker, Oscar 1971 du meilleur court-métrage de fiction (1970, 21′)

Présentation de « The Resurrection of Broncho Billy » par Jean-Baptiste Thoret

Archives du Wild West Show, provenant de la Library of Congress, avec :

– Une Journée au Wild West Show

– Le Far West de Buffalo Bill et le Far East de Pawnee Bill

– Annie Oakley- La Parade du Wild West Show de Buffalo Bill

– La vie de Buffalo Bill

Bande-annonce originale

Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman (1975, USA) , Make My Day Hors Série #5. Coffret 2 blu-ray édité par Studio Canal

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).