Schwartzman is back to Rushmore : c’est en tout cas la première idée qui explose lorsqu’apparait, dans une scène d’ouverture très andersonienne toute de voix off de narration et de plans frontaux du dernier Alex Ross Perry, Listen up Philip, la mèche rebelle de Max Fischer dans les longs cheveux de Philip Lewis Friedman, auteur new-yorkais à succès à l’orée de la publication de son second roman.

Meet Philip : narcissique, arrogant, critique, certes brillant et génial, mais paranoïaque, mesquin, méprisant, égocentrique et geignard. Un type charmant, donc.

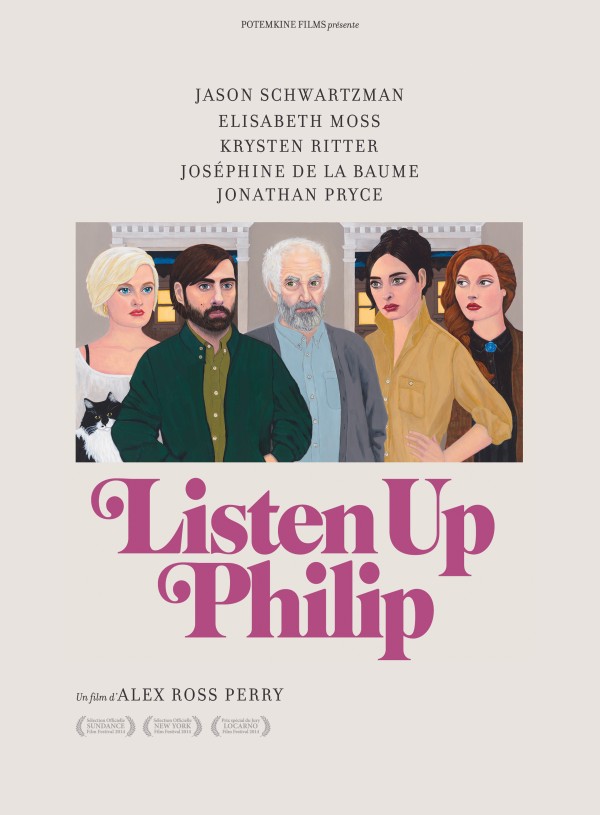

Autour duquel gravite sa petite amie Ashley (Elisabeth Moss), photographe bosseuse et discrète, dont il va tranquillement sabrer la stabilité sentimentale et démolir leur couple, mais aussi Ike Zimmerman (Jonathan Pryce), son idole et miroir, auteur vieillissant et acariâtre qui vit dans une maison de campagne, isolé du monde, et qui va lui trouver un poste en université.

Si Portnoy avait son complexe (et on voit bien percer sous le personnage l’auteur Roth), Philip a son ego : cliché du new yorkais (ou parisien) bobo et suffisant, Philip méprise en silence les gens, incapable de nouer une relation naturelle avec eux. Le problème, c’est que quand il ne méprise pas, il parle. De lui, principalement. De lui, surtout. De lui, uniquement.

Lui et son écriture, lui et son incapacité à écrire, à cause des autres, à cause d’Ashley, à cause de New York. Sorte de Larry David sans ironie, Philip est une forme de soleil noir, vampirisant les gens autour de sa petite personne.

D’où ce quasi soulagement au moment où le film, malin, le fait disparaitre en l’exilant géographiquement de la narration au bout du premier tiers : car plutôt que son rapport au monde, le film tente surtout d’ausculter les drames qu’il noue dans sa galaxie, au travers de différents chapitres introduits par la voix-off, et qui se concentreront sur chacun des membres évoqués ci-dessus. De la petite amie méprisée alors qu’elle l’a soutenue dans son ascension au vieil écrivain, Hemingway au corps massif revivant sa jeunesse dans le jeune loup à veste en tweed, Alex Ross Perry dépeint une toile douce de tristesse, celle des humains tendres face à une comète qui les consume à tel point que les seuls gens heureux semblent être ceux qui arrivent à se débarrasser de lui.

Tout à la fois tendre et amer, d’une précision chirurgicale dans la galerie des portraits qu’il propose, le film se veut un panorama entomologiste de nos petits ou gros travers, pervertissant les codes du récit à tel point qu’on ne sait plus trop bien s’il cloue Philip au pilori ou lui trouve des excuses. C’est le rôle notamment de la voix-off, ami habituel du spectateur, qui joue ici de sa blancheur narrative pour introduire un venin descriptif tout en se refusant à prendre parti, injectant un trouble assez réjouissant. Le titre peut alors s’entendre comme une incantation assez ironique, du « Listen up ! » Philip (« écoutez-moi bien », par Philip) au Listen up, Philip (Ecoute, Philip !), dualité d’un personnage triste perclus d’un romantisme trop important pour le monde réel qu’on regarde au fil des saisons passer à côté de sa vie.

Filmé comme un Cassavetes, caméra qui bouge et séquence alcoolique interminable à la clef, et tellement perfusé à la trompette qu’on finit par ne plus remarquer quand joue le jazz ou le silence, le film se présente comme un produit indé new-yorkais pur jus, dans tout ce qu’il peut avoir de fascinant et d’agaçant. Tout aussi bavard mais bien plus écrit que Color Wheel, moins « étrange » et plus maitrisé (et donc sans doute moins frais), il en est aussi par-là plus irritant : jouant le corps à corps très pisse-froid avec son personnage désagréable, le film marche sur une ligne ténue qui rend impossible d’oublier à un moment qu’on ne nous parle que de problèmes d’hipsters intellos incapables d’écrire leur troisième roman dans une maison de campagne ou un appart à Brooklyn.

Et sa qualité principale devient alors aussi sa limite : s’il est véritablement couillu de bâtir un film entier sur un personnage repoussoir, et on ne peut qu’applaudir dans notre époque tiède qu’il respecte jusqu’au bout cet enjeu, celui-ci finit, à force d’être trop bon dans sa médiocre suffisance par contaminer le film tout entier, qui devient lui aussi repoussoir, à tel point qu’on finit par être soulagé lorsque surgit enfin le générique.

Car on ne peut, à la vision de Listen up Philip, oublier le fantôme qui rôde à chaque plan, chaque discours, de la ville au jazz, celui du plus bel acariâtre intellectuel-juif-angoissé du cinéma : Philip, c’est Woody Allen sans l’humour. Et c’est sans doute là tout le problème. Si on pardonne et aime tant Woody, c’est pour la tendresse angoissée et distanciée qu’il éprouve face à ses névroses, qu’il met ensuite « en scène ».

Ici, point de distanciation, ou alors si hipster et ténue (« nan mais tu comprends, c’est le film tout entier qui est un objet distanciée ») que Philip finit par épuiser dans un même geste sa narration et son spectateur, nous renvoyant un reflet brutal et juste de nos médiocrités sans nous offrir la possibilité cathartique de nous en défaire par le rire. Reste alors la gêne et l’irritation. Et même si cette réaction épidermique est déjà une très belle réussite, on a tout de même du mal à se retenir : Nia nia nia. Listen up, Philip, ou je t’en colle une.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).