De diverses manières, cette trentième édition de L’Étrange Festival évoque ce mal contemporain du souci de célébrité, cette idée d’un miroir aux alouettes destructeur, mettant en doute une humanité se vendant nécessairement aux enchères pour la gloire, jusqu’à porter sur un piédestal une atrocité fascinatoire dans le cas de The Killing of America, documentaire saisissant de Sheldon Renan. Mal contemporain que les trois œuvres dont nous parlerons ici situent néanmoins dans des temps antérieurs : le vol des papillons de nuit vers les lumières de la notoriété ne date pas d’hier et a déjà été documenté de façon conséquente dans les précédents du cinéma.

©ED Distribution

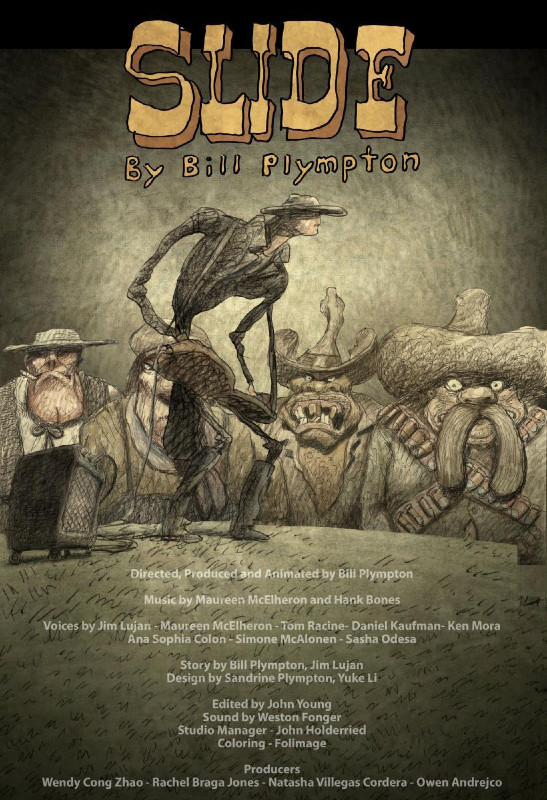

Le classicisme irrigue le dixième long métrage du génial démiurge Bill Plympton, Duel à Monte Carlo Del Norte (le titre original, Slide, gagne en simplicité) : le récit d’un homme solitaire et justicier à ses heures, débarquant dans une ville de l’Ouest aux abois à cause d’un petit dictateur local détruisant l’environnement afin de construire en quatrième vitesse les infrastructures permettant d’accueillir un tournage de film hollywoodien, reconduit les archétypes du western le plus traditionnel. De même, l’idée de situer cette nouvelle conquête de territoire dans le courant des années 50, durant ce que l’on peut considérer comme l’apogée de la domination culturelle par Hollywood dont la prolifération des stars comme sortant des chaînes de l’usine à rêves s’avère un signe évident, confirme l’idée d’un film qui a infusé dans un cinéma fondateur pour le meilleur (artistique) et le pour le pire (médiatique).

Cet ancrage dans le classicisme pourrait presque faire penser, sur le papier, que Plympton s’est assagi. Ce n’est bien entendu qu’une façade : son cinéma tient justement et paradoxalement debout parce que son équilibre est précaire ; la folie furieuse de Bill Plympton se révèle peut-être même plus intense lorsqu’elle prend pour principe d’habiter, presque de parasiter l’ordre classique (mais après tout, cette volonté de « parasiter l’ordre », d’autant plus s’il est moral, traverse l’ensemble de la filmographie du cinéaste). En gros, Duel à Monte Carlo Del Norte, c’est comme si le Clint Eastwood de Pale Rider avait mangé un clown et bouffé de la vache enragée ! Si le film reprend les codes du classicisme, c’est pour mieux les distordre et les dynamiter de l’intérieur par l’esprit absurde, surréaliste, burlesque, contestataire, parfois paillard de son réalisateur génial. Pas un plan ne récèle en son sein une invention formelle et/ou comique propre à sidérer ou à faire rire franchement, ceci sans ne jamais perturber le cours d’un récit certes attendu (puisqu’archétypal) mais résolument tenu.

De ce fait, il y a aussi quelque chose de profondément émouvant dans ce cinéma libre, difficile à élaborer (Duel à Monte Carlo Del Norte a mis sept ans à être créé et financé, crise du COVID oblige), viscéral et constamment hanté par un débordement de créativité que l’on ne retrouve finalement que chez Tex Avery (dont Plympton est peut-être le seul héritier), les ZAZ ou Mel Brooks à son meilleur (le monstre Hellbug du film évoque tout autant les mutants de l’espace de son film du même nom datant de 2001 que le Frankenstein brooksien ne s’apaisant que par la grâce de la musique). Cette émotion transpire parfois lors de séquences inattendues (la mise en scène du coup de foudre entre Slide et Delilah, aussi amusante soit-elle, s’avère aussi assez bouleversante par sa simplicité et son évidence), achevant de faire de ce dixième Bill Plympton l’un des moments marquants de ce festival.

Late Night With the Devil – ©IFC Films

Autre œuvre passionnante, programmée dans la section « Découvertes Canal + », déjà projetée lors de la dernière édition du PIFFF mais sinon condamnée aux plateformes de streaming, Late Night With the Devil, réalisé par les Australiens Cameron et Colin Cairnes, s’avère une satire féroce de cette course à l’échalote télévisuelle faisant des courbes d’audience le pistolet posé sur la tempe des acteurs de la petite lucarne, et ayant le pouvoir de vie ou de mort sur eux. Le film se situe dans le courant des années 70, période durant laquelle la télévision est véritablement devenue consumériste, faisant de la recette publicitaire une fin en soi, devenant ainsi l’un des signes patents d’un nouveau capitalisme sauvage. Utilisant la technique du found footage, les frères Cairnes nous montrent la dernière émission du late show Night Owls, programme qui use de la stratégie du « toujours plus » pour attirer dans ses filets les téléspectateurs en mal de sensationnalisme. Son présentateur-vedette, Jack Delroy (David Dastmalchian, extraordinaire), anime alors l’émission « spécial Halloween » et invite sur son plateau tout un panel de freaks de la communauté de l’occulte dans le but de créer le spectacle et de faire grimper l’audience. Bien entendu, cette obsession du point d’audimat va dégénérer sérieusement…

L’astuce de Late Night With the Devil se situe dans son dispositif, alternant l’émission elle-même et le filmage des coulisses où la propreté démagogique offerte aux téléspectateurs entre les pages de publicité se craquelle pour montrer les tensions, les coups de pression parfois violents et humiliants d’un producteur sans âme et la peur de l’ensemble des protagonistes. Car oui, le film des frères Cairnes terrifie, tout autant les personnages, pantins quelque peu ridicules au service d’un programme qui les broie, que nous, spectateurs, voyant peu à peu la belle mécanique d’une émission partir en vrille à cause des desseins de gloriole d’une star de la télé prête à tout pour être portée au pinacle.

Le film amuse par la qualité du pastiche de ce late show seventies plus vrai que nature, avec la gentillesse affectée de son présentateur, les blagues éculées de ses faire-valoir, les couleurs criardes jetées à la face des spectateurs, l’artifice mise au rang d’œuvre d’art, les interruptions publicitaires tombant toujours comme un cheveu sur la soupe, la bonne humeur généralisée qui devient au fil du film un automatisme absurde tant tout montre que l’émission « spécial Halloween » court à la catastrophe. Le film amuse et terrifie, donc. Simultanément. Le rire se fait grinçant et devient instrument de la peur envahissant progressivement le plateau télévisé et le film lui-même, les deux étant indissociables. Cette terreur provient également de la charge satirique d’une œuvre qui regarde avec une vraie brutalité l’état d’une certaine télé-poubelle qui envahit les esprits, les possède littéralement dans le but de leur vendre les produits vantés lors des pauses publicitaires. L’horreur de Late Night With the Devil se situe peut-être dans ce constat : le pastiche de late show auquel nous assistons n’exagère pas tant que cela l’état de délabrement éthique contemporain d’une télévision monstrueusement carnassière, et dont nous pouvons être témoins tous les soirs lors des access prime time bolloréens. A l’exception de cinq dernières minutes un peu confuses, magistralement interprété, le film des frères Cairnes s’approche de la perfection.

The Killing of America – © Potemkine

Le regard porté en 1981 par Sheldon Renan dans The Killing of America (section « Les Pépites de L’Étrange ») conforte la thèse portée par Late Night with the Devil, à savoir celle d’une escalade, ou plutôt d’une continuité dans la violence, alimentée par l’ultralibéralisme et donc la « plénitude » des libertés dans un État de droit (surtout quand il s’agit des armes à feu). Utilisant des archives vidéo sur deux décennies à partir du début des années 60 – un message au début du film prévient que tous les extraits vidéo sont authentiques –, il se propose de retracer une histoire de la violence dans le pays de l’once Sam. Par une juxtaposition d’images de vidéosurveillance, de presse ou de quidams, le long-métrage fait l’effet d’un organisme qui prend de l’ampleur avec ce processus d’énumération, dans une sidération constante de spectateur. Il y a des choses que nous savons (l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, puis de son frère Bobby, celui de Martin Luther King, les manifestations anti-Vietnam réprimées par les forces de l’ordre…), d’autres que nous savons moins (les premières attaques de tireurs dans les universités américaines, les serial killers découpeurs d’organes et cannibales…). Mais une chose est sûre : en vingt ans, l’horreur s’est transformée en modèle d’inventivité pour les criminels, ou de fascination pour le public.

L’on entend les témoignages directs de meurtriers. Chacun a ses raisons, auxquelles il croit dur comme fer : « Dieu me l’a ordonné », « Je cherchais à être célèbre », « Quelqu’un m’a dit que les Noirs étaient une menace pour le monde »… Les médias sont prêts à ne perdre aucune miette des faits, les plus sanglants soient-ils, mais de surcroît à donner la parole à des individus persuadés de détenir une vérité à partager avec le plus grand nombre (bien avant les réseaux sociaux), ou de couvrir frénétiquement des procès, tel celui de Charles Manson. Un fait divers en appelle un autre, une explication en élude une autre. Même quand les conclusions d’un dossier ne sont pas définitives, l’on passe au suivant pour nourrir davantage d’esprits avides de sensationnalisme, car la durée de vie de l’info est proportionnelle à celle de la chair encore fraîche. Le scénario de Leonard et Chiedo Scharder choisit ainsi de minimiser les transitions entre les affaires – chacune coupe presque la parole à la précédente –, photographies gigognes d’une époque, et portraits successifs d’Américains souvent blancs, jeunes (parfois mineurs), aisés et sans histoire.

Le constat porté par The Killing of America est d’autant plus glaçant qu’avec un œil rétrospectif, en 2024, rien n’a vraiment changé. Les tueries de masse dans les lycées continuent à défrayer la chronique, la guerre en Irak est passée par là, les lobbies pro-armes et les suprémacistes blancs ont pu savourer deux mandats trumpistes… L’inéluctabilité de la mort, comme le fatum de la tragédie antique, est-elle propre aux États-Unis ? La thèse du film avance à demi-mot, que l’ensemble des pertes humaines perpétrées depuis l’essor des serial killers contribue à remuer le couteau dans la plaie d’une nation malade, presque mourante, qui tient pourtant debout grâce à ses contradictions. Malgré tout, The Killing of America rallume une flamme d’espoir, grâce à son utopie cathartique et préventive de l’image, dans l’espoir que la rugosité de celle-ci soit capable de soigner les erreurs d’hier et d’éviter les victimes de demain.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).