L’Etrange Festival s’interroge sur les problématiques contemporaines par le truchement des films qu’il sélectionne. De ce fait, quelques films questionnent cette année la place de la féminité dans le monde actuel, que ce soit par un transfert desdits questionnements lors d’une période antérieure propre à illustrer les dérives de sociétés patriarcales dans lesquelles les femmes sont résolument seules (The Devil’s Bath ou La Jeune femme à l’aiguille) ou par la démonstration de force d’une liberté poussée dans ses extrémités menant à une réappropriation totale d’une corporéité considérée comme appartenance exclusive (Body Odyssey).

©Pan Distribution

Troisième long métrage du duo autrichien Veronika Franz et Severin Fiala, The Devil’s Bath raconte une histoire de possession qui n’aurait rien de diabolique, jouant résolument contre les attendus fantastiques que le titre du film tendrait à faire croire. Peut-être pourrions-nous envisager une dimension de conte ou de fable à ce récit dont les personnages principaux, mari et femme, se nomment Wolf et Agnes, permettant de penser le mariage introductif comme la première étape d’une prédation latente. L’onomastique s’avère cependant ici un chausse-trappe, le prédateur du film n’étant pas tant ce mari finalement placide (voire dominé) que la place attribuée aux femmes en milieu rural au beau milieu du XVIIIème siècle.

Agnes (Anja Plaschg, connue dans le monde musical sous le pseudonyme de Soap&Skin, en charge de la musique du film en plus de le porter sur ses épaules d’actrice assez impressionnante) et Wolf (David Scheid) se marient, donc. Comme souvent à cette époque, cette union est moins motivée par l’amour que par des intérêts communs. La mariée ne parvient pas à se faire aimer charnellement par son époux, préférant la virile compagnie de ses amitiés masculines avec lesquelles il boit jusqu’au bout de l’ivresse (la dimension homoérotique de Wolf semble tout aussi implicite que réelle). Plus en communion avec la nature qu’avec les travaux abrutissants de la ferme ou avec les activités halieutiques de son mari, elle passe pour une incapable aux yeux de sa rude belle-mère (Maria Hofstätter). De plus en plus aliénée par sa vie insatisfaisante et par la forte pression religieuse de sa communauté rurale, Agnes développe une forme violente de dépression, la menant au pire…

Le personnage féminin de The Devil’s Bath incarne, d’une manière presque allégorique, le poison du mal-être psychologique, s’instillant progressivement dans l’âme puis dans le corps d’une femme non sans volonté mais vampirisée par un chagrin indistinct, venin lent et létal. Jamais n’est prononcé le mot « dépression » ; le mal psychique représente une honte dans une population qui n’a pas le temps de s’occuper des âmes perdues et s’avère une zone ténébreuse dans laquelle s’enfoncer équivaut à rencontrer le Diable (comme le titre du film l’indique). L’archaïsme est alors prompt à créer des sorcières, des figures assassines que le poids des croyances religieuses confirme dans ce statut. Le suicide étant voué aux gémonies, il vaut mieux en passer par le meurtre pour être condamné à mort et absous de ses péchés par la confession salvatrice. Inspiré par les faits divers d’époque, Franz et Fiala créent un véritable récit criminel d’autant plus troublant que la coupable n’est pas tant la criminelle que le rigorisme régnant en maître et provoquant un déferlement de violence par la force obtuse de l’impalpable dogmatique. D’une grande richesse formelle et psychologique, oeuvre ample et exigeante évoquant par son analyse pointue de la mécanique du crime un film magnifique comme l’était Bruno Reidal de Vincent Le Port (2021), récit de la fatalité intimement ancrée dans l’emprise d’une foi chrétienne plus puissante que tout, The Devil’s Bath se fait avant tout intense portrait de femme perdue dans les replis d’une communauté ne supportant pas les écarts, d’autant plus s’ils sont féminins.

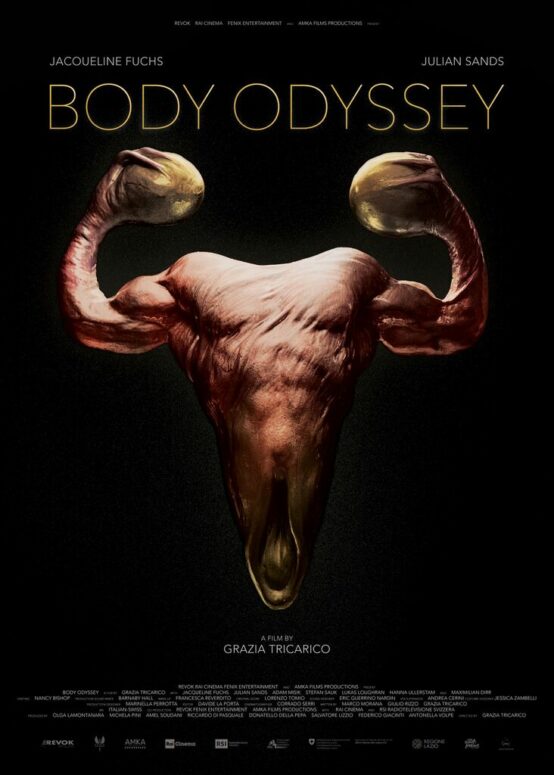

Après Love Lies Bleeding de Rose Glass sorti il y a quelques mois, un nouveau regard de femme se pose sur le culturisme au féminin avec Body Odyssey de Grazia Tricarico. La réalisatrice italienne interroge ici sa propre perception – et la nôtre – du corps hors normes de Jacqueline Fuchs, culturiste professionnelle suisse avec laquelle elle s’est liée d’amitié il y a une dizaine d’années, lorsqu’elle recherchait l’interprète de son court-métrage. Grazia Tricarico joue d’emblée du trouble suscité par le physique dégenré du personnage de Mona. La caméra s’approche doucement d’un profil ultra musclé, la coiffure féminine interroge, les traits du visage sont à la fois anguleux et doux. Mona est une femme s’injectant depuis plusieurs années de la testostérone, et suivant un entrainement et un régime rigoureux dans le but de remporter le prestigieux concours de Miss Body Universe.

Après Love Lies Bleeding de Rose Glass sorti il y a quelques mois, un nouveau regard de femme se pose sur le culturisme au féminin avec Body Odyssey de Grazia Tricarico. La réalisatrice italienne interroge ici sa propre perception – et la nôtre – du corps hors normes de Jacqueline Fuchs, culturiste professionnelle suisse avec laquelle elle s’est liée d’amitié il y a une dizaine d’années, lorsqu’elle recherchait l’interprète de son court-métrage. Grazia Tricarico joue d’emblée du trouble suscité par le physique dégenré du personnage de Mona. La caméra s’approche doucement d’un profil ultra musclé, la coiffure féminine interroge, les traits du visage sont à la fois anguleux et doux. Mona est une femme s’injectant depuis plusieurs années de la testostérone, et suivant un entrainement et un régime rigoureux dans le but de remporter le prestigieux concours de Miss Body Universe.

Ici ce sont autant la perception de la beauté et de la laideur, voire de la monstruosité, que la recherche obsédante de la perfection qui sont au cœur du récit. Si l’intrigue est fictionnalisée, la réalisatrice s’inspire de la véritable quête de Jacqueline Fuchs et du regard qu’elle porte sur elle-même, un regard empreint d’admiration et de fierté, le regard d’une femme qui se trouve belle et qui considère qu’elle offre sa beauté au monde en l’exhibant lors des concours. L’appréciation esthétique de Grazia Tricarico est elle plus difficile à discerner. Ce qui l’anime, c’est son profond respect pour la détermination et la rigueur de cette femme exigeante et vulnérable, forte et fragile, respect confinant à la fascination pour les caractéristiques aussi bien physiques que mentales de son personnage / de son amie.

A côté des considérations très terre à terre ayant trait à l’entrainement, aux injections, au régime alimentaire (qui sont tout de même intéressantes en ce qu’elles donnent l’occasion de plusieurs très belles scènes avec le regretté Julian Sands, son entraineur et confident), la réalisatrice s’éloigne rapidement du réalisme pour plonger dans une dimension beaucoup plus fantasmagorique, poétique, troublée, en convoquant dans tous les champs de sa mise en scène – photographie, décors et musique en particulier – des éléments tirant l’œuvre vers le fantastique, qui apparaît comme une mise en images et en sons des émotions de son personnage, des sentiments qui la traversent, qu’il s’agisse de sa volonté de contrôler absolument son corps et de littéralement le sculpter, ou de faire face à des émois amoureux et sexuels qui la déstabilisent et lui font peu à peu perdre contact avec la réalité. Sous la peau, l’intériorité.

Une poésie baroque assez outrée s’échappe ainsi des scènes du lac dans lequel Mona plonge comme si elle passait dans un autre monde, de certaines longues explorations de son corps par une caméra avide de sillonner chaque repli, chaque vallon, comme si sa peau devenait un paysage et qu’on l’arpentait en s’y enivrant de ce qui luit, de ce qui palpite, de ce qui vit. Le paradoxe étant que plus on regarde Mona, moins on la comprend. La surface de sa peau n’a presque aucun secret pour nous, tandis que dans son regard on peine à déchiffrer son ressenti. Tous ces muscles renferment un cœur, mais le protègent, aussi, sous une épaisse couche infranchissable. Tout son corps exulte le dépassement de soi, le ciselage de chaque élément, le polissage de toutes les aspérités, mais tout le reste est quasi muet.

Grazia Tricarico livre avec Body Odyssey un film sur l’immense subjectivité de la beauté, en nous faisant nous interroger sur notre propre regard. Si Mona est magnétique c’est avant tout parce qu’elle est autre, assumant d’être différente, et en même temps l’on ne peut nier adopter, sur un spectre allant de l’incompréhension à la répulsion, un regard gêné, à la fois agréable, parce qu’il est nouveau, et inconfortable. Film singulier sur une figure qui ne l’est pas moins, Body Odyssey donne envie de voir Grazia Tricarico poursuivre dans cette veine, entre viscéralité, sensualité et genre(s) troublé(s).

Une autre destinéee très forte de femme nous est proposée avec La Jeune Femme à l’Aiguille de Magnus von Horn, portrait marquant et sans concession d’une jeune femme au sortir de la Première Guerre mondiale, assaillie par la misère et la duplicité. Dans un noir et blanc de toute beauté, qui ausculte les aléas de la vie de l’héroïne et les rend encore plus poisseux, le réalisateur danois retrace le parcours de Karoline (extraordinaire Victoria Carmen Sonne), jeune ouvrière dans une manufacture textile qui confectionne les uniformes des soldats de la nation.

Une autre destinéee très forte de femme nous est proposée avec La Jeune Femme à l’Aiguille de Magnus von Horn, portrait marquant et sans concession d’une jeune femme au sortir de la Première Guerre mondiale, assaillie par la misère et la duplicité. Dans un noir et blanc de toute beauté, qui ausculte les aléas de la vie de l’héroïne et les rend encore plus poisseux, le réalisateur danois retrace le parcours de Karoline (extraordinaire Victoria Carmen Sonne), jeune ouvrière dans une manufacture textile qui confectionne les uniformes des soldats de la nation.

L’ouverture, très sèche, montre la jeune femme négocier avec son logeur pour pouvoir conserver son appartement en dépit des retards de loyer qu’elle accumule. Tentant de plaider sa cause de veuve non officielle (son mari a disparu pendant la guerre mais n’est pas déclaré mort) auprès de son patron, elle commence à nouer avec ce dernier une relation qui se soldera, malgré sa grossesse, par une rupture de classes précipitée par la mère du notable et l’impossibilité d’envisager un avenir commun. Karoline erre de désillusion en désillusion, jusqu’à sa rencontre avec Dagmar, gérante d’une confiserie mais aussi placeuse de bébés pour toutes les femmes ne pouvant pas ou ne voulant pas élever leur enfant.

La Jeune Femme à l’Aiguille pourrait suinter le misérabilisme, transpirer le désarroi et la pauvreté par tous ses pores, mais la distance observée par Magnus von Horn et la fluidité exemplaire de son récit, qui ne s’appesantit sur rien tout en parvenant à nous faire ressentir la difficulté de chaque situation, de chaque échange avec un interlocuteur peu sensible à ce qui l’entrave, de chaque revers vécu par l’héroïne, rendent le film plus marquant qu’étouffant. Marquant mais pas poignant, car le drame est sec, inéluctable, le réalisateur privilégiant la prise de conscience au pathos.

Dans sa dimension historique, le film propose d’ailleurs une retranscription fine de la fin de la Première Guerre mondiale, avec ce que l’on imagine être monnaie courante de difficultés financières, de privations, de méfiance. Le sujet des gueules cassées est quant à lui traité avec un mélange de force et de pudeur à travers le personnage de Peter, mari défiguré et détruit que Karoline ne parviendra pas à re-connaître.

L’autre grand personnage de La Jeune Femme à l’Aiguille est celui de Dagmar (Trine Dyrholm, imposante et fragile), caractérisée dans un premier temps par son empathie envers Karoline, femme aidant une autre femme, figure dévouée et solide, dont on devine les fêlures tout en respectant l’importance de sa mission et la sincérité de sa conduite, même au fil des doutes, jusqu’à ce que la surface s’écaille, que la tragédie ne s’impose, que l’impensable ne se vérifie.

Dans un double mouvement, perdition mentale de Karoline et chute morale de Dagmar, la figure de la femme dans toute sa souffrance et son désœuvrement s’étale sous nos yeux meurtris, à la fois compatissants et horrifiés, perdus. La Jeune Femme à l’Aiguille est un drame puissant et cruel, qu’une petite touche de lumière vient frapper in extremis, juste avant que la salle ne sorte de la pénombre, un peu sonnée par cette peinture d’un destin si lointain et si proche, si impensable et si actuel.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).