- Arras days

Début de seconde journée avec ce qui pourrait sembler un pas de côté étrange : une matinée consacrée à l’écoute attentive des Arras Days, longtemps lorgnés durant les années précédentes, jamais vécus.

Il faut pourtant mesurer à quel point les Arras Days, invention du festival d’Arras et aujourd’hui formule reprise par de nombreux évènements, sont au cœur de l’écosystème mis en place depuis de nombreuses années.

On pourrait le résumer vulgairement : une séance de pitch.

Oui, mais : il s’agit (jusqu’à cette année qui inaugure une section parallèle qui fera une sorte de sélection tournante de films issus à chaque fois d’un unique pays européen (ici la Slovénie)), uniquement de projets portés par les équipes et réalisateurs en compétition européennes.

Au-delà du prix immédiat en fin de festival (5000 et 7500 euros respectivement), se crée alors un double temps long.

Celui de l’écoute, déjà, puisque plus de 30 minutes sont consacrées à chaque fois à chaque projet (contre une dizaine maximum habituellement), lesdits projets étant d’ailleurs à des stades très différents de travail, du pitch à la quasi-finalisation budgétaire. Mais aussi un temps long qui jette vers l’avenir les relations avec Arras, à tel point qu’il n’est pas rare de voir revenir en compétition des projets pitchés il y a quelques années.

Cette fidélité et écoute se transcrit d’ailleurs dans la qualité des échanges avec le jury, composé de Paolo Bertolin (programmateur de festival, producteur et journaliste), Nerina Kocjancic (Slovenian Film Fund) et l’intraitable Dominique Welinski (productrice, consultante et fondatrice de La Factory) : si on soupire un peu lorsque le débat s’embourbe sur le sujet d’un film (craignant un instant que se reproduise le défaut de certains films de la selection où la force du pathétique écrase toute vélléité de réalisation), on s’envole avec les échanges lorsqu’ils attaquent à l’os des problématiques de pure mise en scène ou de pur scénario.

Que tel personnage ne puisse pas être aussi peu défini autrement que « du Maghreb » risquant de faire basculer le propos du film dans l’extrême-droite, que tel autre réalisateur doive retravailler son ton pour éviter le sentiment de telenovela, que les intentions de mise en scènes soient soupesées ou mis en balance, ce sont chaque fois des points extrêmement précis, professionnels et orientés vers le faire qui emportent des débats qui brillent par leur précision. Un rendez-vous dynamique, nourrissant aussi bien pour la salle que pour les projets, et dont on saisit, par l’expérience, toute l’incroyable pertinence.

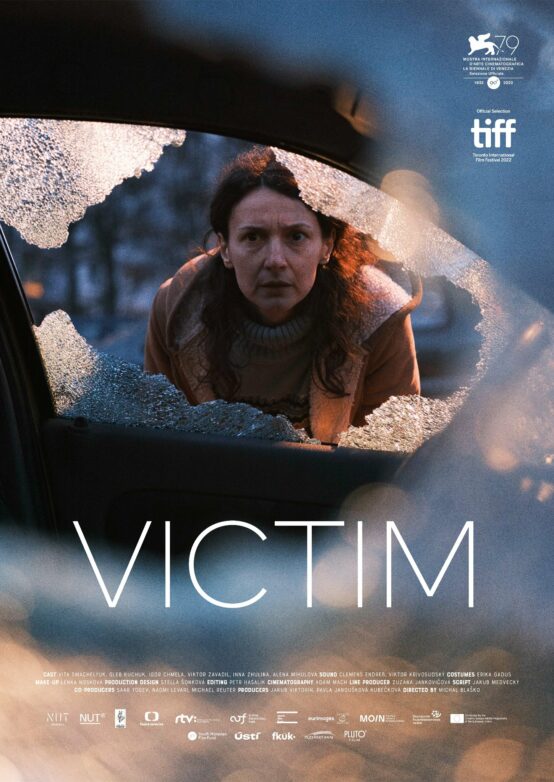

- Victim, de Michal Blasko

(Spoilers)

L’édition 2022 est désormais celle des belles ruptures : après celle franche d’Asada, voici celle, plus intime, de Victim, jeu dangereux autour d’un fait divers banal, le tabassage d’un jeune homme immigré ukrainien en République tchèque par des roms habitant sa cité, et l’emballement médiatique qui en résulte, raconté à travers le regard de sa mère, Irina, femme seule et en colère prête à tout pour que son fils obtienne réparation et que le scandale de l’ultra violence gratuite des communautés immigrés (ce qu’elle est aussi, mais ouf, blanche, donc stigmatisée mais pas trop) éclate au grand jour.

Banal et casse-gueule présupposé, avouons-le, qui, à coup de phrases borderline et de situations tendues fait même craindre dans sa première demi-heure un film à la limite du fascisme et du rétrograde. On s’interroge sur les origines des malfrats, on y filme les cités comme des organes dangereux, où un simple ballon sur un pare-brise ou un évier qui crée un dégât des eaux pourrait déclencher un incendie de violence.

Pourtant, le jeu funambule du réalisateur, porté par une maitrise technique impeccable, brise comme un roseau à la fois le film, l’attente du spectateur et sa narration : le jeune homme a menti. Il est simplement tombé dans l’escalier et, comme tout bon adolescent fuyant, a préféré laisser s’écrire la légende plutôt que le réel et sa responsabilité, quitte à ne jamais mesurer ce qui se trame et se sacrifie.

Problème : les médias s’en sont emparés, une manifestation dont ne saisit trop les organisateurs s’est mise en place et pire, la mère a laissé elle aussi le jeune voisin du dessus se faire arrêter et son nouveau statut de Vierge Mater Dolorosa lui a valu des soutiens financiers et politiques. Qui sauver du coup ?

Malin bien que programmatique, le film devient alors l’explosion de cette mécanique d’emballement, de ce lent glissement actuel où le soi vaut plus que le collectif, et où la vérité devient au fond matière inerte et secondaire face à nos visions biaisées du monde, l’œil xénophobe et raciste d’une société inquiète et qui choisit la haine.

Si on pourra lui reprocher de virer au démonstratif, il n’empêche que par son implacable et impeccable construction, sa maitrise filmique et sa capacité à démontrer le délitement progressif d’une ville, d’une société, d’un pays, d’une Europe par la simple force de la mise en scène, il impressionne et nous tend, 1h30 durant, dans son insupportable spirale.

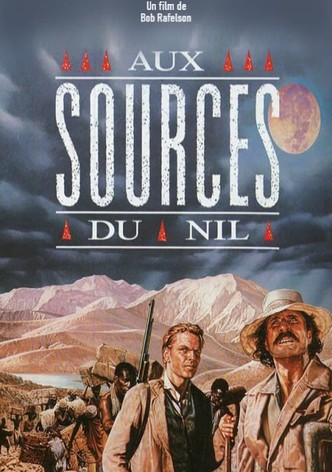

- Aux sources du Nil, de Bob Rafelson

Autant dire qu’un besoin d’oxygène et d’espace firent surface en ce jour finissant.

Autant dire qu’un besoin d’oxygène et d’espace firent surface en ce jour finissant.

C’est la joie de ce festival primesautier que de pouvoir quasiment (si le cœur et la rédaction du site vous en disait) passer plusieurs jours totalement à contre-courant de la compétition officielle : entre les avant-premières françaises ou internationales, les rétrospectives d’un réalisateur/acteur (ici Valérie Donzelli, invitée d’honneur), les découvertes européennes (sorte de compétition bis dont on ne saisit pas, année après année, la différence avec l’officielle), les cinéma du monde (comme Asada), il y a de quoi largement pouvoir naviguer au fil des genres et époques.

Et d’époque il est d’ailleurs question dans la rétrospective thématique proposée chaque année par le festival, consacré en cet an de grâce 2022 à la reine Victoria et le monde que son règne charrie.

Et notamment, donc (on y arrive), cet improbable et assez inconnu (à tel point que la seule copie disponible était chez Arte et que, petite réaction de diva, ils forcèrent le public à le regarder avec leur logo…) « Aux sources du Nil », de Bob Rafelson (monsieur Five Easy Pieces et The King of Marvin Gardens, tout de même), réalisé à la fin des années 80 et contant, ô surprise, la découverte des sources du Nil et l’expédition organisée par l’Angleterre en 1855 avec à sa tête l’inénarrable Richard Burton, aventurier un peu barbouze et brillant (source d’inspiration pour notre phénomène pop Indiana Jones, clairement), et le plus coincos John Specke, pur produit de l’armée et de la société anglaise.

Grands espaces, trahisons, opposition morale et physique entre les deux protagonistes, flirt avec les péché capitaux de l’ego et de l’hybris, villages africains un peu chelous et mise à l’épreuve de l’homme face à l’inconnu, pendant que s’écrit l’Histoire : on est clairement dans un très beau et classique film d’aventures, à la limite de la commande.

A la limite, car sous ses attraits de pur film du dimanche soir, le film détonne par un double aspect complémentaire : le soutènement homosexuel entre les deux aventuriers, jamais éclairci (et dont la finesse de réalisation de Rafelson laisse planer à la fois la puissance et la contingence -après tout, on est dans le désert et on souffre, pourquoi l’amitié ne pourrait pas aller plus loin ?-), et surtout, second versant mais pas si éloigné, une incroyable présence du corps.

Un corps supplicié, martyrisé, aussi bien pour Burton que Specke : dès les premières minutes une lance transperce la joue de Burton, puis ce sera un scarabée dans les tympans de Specke, des chevilles foulées, des possibles nécroses, des fièvres insupportables, transformant cette expérience des confins en expérience des limites physiques, parfois douloureuse à regarder sous le sucre de sa recomposition.

Ces deux pans complémentaires trouvent leur acmé bouleversante dans une scène de conclusion incroyable (attention spoilers, encore) : Specke est décédé, suicidé par son hybris, et on frappe à la porte de Burton. Il ouvre, et un homme se présente. La famille a demandé à réaliser un masque mortuaire à partir du visage du défunt, mais l’artiste, insatisfait, est venu demander à Burton, qui l’a connu plus que tout autre, de l’aider à corriger les traits.

S’offre alors au regard ce moment suspendu et d’une émotion tenue où Burton approche ses mains du masque du mort, et, à coup de caresses, corrige les traits de glaise de celui qu’il a aimé et qui par ambition était devenu son ennemi.

Des regrets, des souvenirs, de l’amour, et le corps, partout, jusque dans la mort. Ne serait-ce que pour cet unique instant, le film tutoie les plus beaux moments de ce que peut le cinéma.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).