Arras, atterrissage.

Il y a des festivals qui ont un sens particulier : par leur distribution, par leur pertinence (en terme cinématographique et dans leur territoire), par leur chaleur.

Arras est un peu tout cela, et sa quintessence : une programmation vaste (nous y reviendrons au cours de ces articles qui se veulent une imparfait coupe franche dans celle-ci), une foule fidèle et en expansion avec près de 45000 spectateurs cette année, et surtout cette petite étincelle supplémentaire dans la ferveur et la joie de ses équipes et participants, dans l’incroyable horizontalité de ses journées (tout le monde à la même enseigne et trinquons sous la tente avant la chenille). Un festival pour le public, avant tout.

Et puis il y a des années particulières et des moments où le réel vient heurter cette fantaisie.

Arras, donc, 2023. Ville blessée. Et cette édition nécessaire devait se tenir. Comme il a fallu se tenir debout quand nous avions vécu de là-bas en direct ce novembre noir à Paris. Parce que l’ouverture, la découverte et le commun sont les socles essentiels contre la barbarie. Grâce et élégance leur en soient rendues.

Cette édition est dédiée à Dominique Bernard.

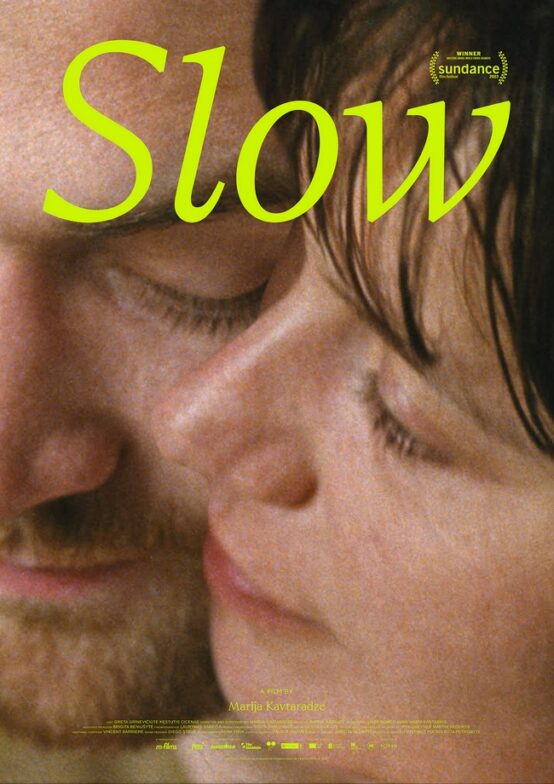

- « Slow » de Marija Kavtaradze

Plongée immédiate dans ce qui constitue le temps fort de cette dernière fin de semaine du festival : la compétition officielle, qui voit s’affronter neuf longs métrages issus de la production européenne, plutôt orientés vers l’est et le nord de l’Europe.

Plongée immédiate dans ce qui constitue le temps fort de cette dernière fin de semaine du festival : la compétition officielle, qui voit s’affronter neuf longs métrages issus de la production européenne, plutôt orientés vers l’est et le nord de l’Europe.

Et quelle plongeon, dans la douceur, avec Slow, qui conte l’histoire d’amour impossible entre Elena (incroyable Greta Grineviciute) danseuse contemporaine qui enchaine les amants et les voluptés, mais dont les cadences chorégraphiées trouvent un jour ceux de Dovydas, grande tige mutique, traducteur en langue de signes (magnifiques séquences). Quelques pas de deux, quelques pas à deux : Dovydas lui avoue très vite être complètement asexué et ne jamais ressentir de désir pour quiconque.

Comment vivre et chérir sans que le corps jouisse ? Comment coconstruire lorsque le passage « obligé » de la rencontre des corps ne se fait pas ? Est-ce encore de l’amour ?

Magnifique noyau scénaristique donc, pour ce long métrage qui se retrouve lui-même narrativement face à une problématique subtile : le but de la rom-com, même si c’est hors champ, c’est le cul. C’est montrer les étapes qui vont mener du diner au matelas, en jouant des sentiments et sous-entendus. Sauf qu’en soustrayant ce cœur battant filmique, que reste-t-il ?

La réponse, après 2 heures, est claire. Plein de choses : des gestes, des approches, des effluves (« est-ce que je sens la transpiration ? »), des danses, beaucoup qu’elles soient chorégraphiées ou simplement celles d’une main qui passe par-dessus la hanche un matin dans un lit.

Retirer le stupre, c’est porter une attention sensible au miracle d’un quotidien, des manières de se tenir, de se coller, de se sourire, d’osciller entre la pulsion, qu’on ne peut parfois éteindre, et la tendresse.

Étrange sentiment de sensualité dans ce film qui voudra se désexualiser, mais ne fait qu’exposer, avec une douceur folle, tout ce qui constitue la périphérie de la passion physique et révèle ce qui le nourrit et vient troubler le spectateur (difficile de ne pas tomber amoureux de l’un et de l’autre ni, bizarrement, de les désirer).

Bien sûr, le film n’est pas exempt de défaut : une petite tendance cinéma indé façon Sundance, où il a été récompensé avec justesse, avec du 16 mm bien gras, des plans caméra épaule un peu trop appuyés ou de longues séquences musicales, souvent magnifiques, parfois redondantes. Une tentation du surplace aussi, qui fait que tout en se renouvelant esthétiquement à la recherche des symboles de cette intimité, l’action semble elle marquer le pas passé la première heure.

Mais au-delà de son intelligence sensible, il se cache au creux de ce film un plan, peut-être le plus beau du festival, qui nous a bouleversés et donne envie de tout lui pardonner. Au bar, se soulant avec des amis, Dovydas se met à danser, lui qui jure ne jamais le faire. Sauf qu’alors qu’elle reste assise, lui le fait hors champ, révélé par le grand miroir qui couvre le mur du fond. Les deux amants se regardent et s’imitent, de gestes en ondulations dans la perspective ainsi écrasée, elle assise, lui debout, mais cherchant à synchroniser le rythme du ballet qui se joue, entre celles qui n’est que corps et celui qui n’est pas vraiment là, simple reflet dans un hors champ qu’il rejoindra bientôt.

Et si la fin est douce-amère, elle réchauffe pourtant étrangement : leurs chairs ne trouveront jamais leur note bleue commune, mais chacun repartira avec un peu de la pureté de l’autre, conscient d’avoir touché l’absolu. Il n’y a pas d’amour heureux, mais heureux sont ceux qui ont pu y goûter.

- « Happy end » de Oldřich Lipský

C’est une autre force du festival que de lancer systématiquement, pour accompagner les nombreuses nouveautés, des cycles plus patrimoniaux, parfois décalés (sales bêtes, cette année, par exemple, qui voit défiler toutes les vilenies de la nature propre à nous dévorer, des requins de « Jaws » aux rats géants de « soudain les monstres »), ou pointus, comme cette rétrospective au nom un peu bateau « drôles des tchèques », présentés en partenariat avec les impeccables Malavida dont nous vous parlons régulièrement en ces lignes.

C’est une autre force du festival que de lancer systématiquement, pour accompagner les nombreuses nouveautés, des cycles plus patrimoniaux, parfois décalés (sales bêtes, cette année, par exemple, qui voit défiler toutes les vilenies de la nature propre à nous dévorer, des requins de « Jaws » aux rats géants de « soudain les monstres »), ou pointus, comme cette rétrospective au nom un peu bateau « drôles des tchèques », présentés en partenariat avec les impeccables Malavida dont nous vous parlons régulièrement en ces lignes.

Car il faut se souvenir que dans les années 60, le cinéma tchèque se séparait en deux grands courants. Le premier, le plus ronflant et marquant, qu’on a désigné « miracle tchèque », versant intello et louchant vers la nouvelle vague française, avec notamment en tête de proue un certain Milos Forman. Appellation à laquelle peut se soumettre une part de cette programmation amusante avec par exemple le « Trains étroitement surveillés » de Jiri Menzel, que l’on retrouve jusqu’à l’affiche du festival.

Contrepoint à celle-ci, un indiscutable cinéma populaire se développe, plus proche du burlesque, équivalent de nos de Funès ou Pierre Richard (tous deux énormes stars là-bas), dont Lipsky constitue un des noms majeurs avec Vaclav Vorlicek (dont la sortie de carrière fut moins drôle quand il décida après la fin du Printemps de Prague de devenir prorégime sans vergogne).

Lipsky, c’est tout de même plus d’une trentaine d’œuvres cinématographiques dans des genres variés, de la SF à la grosse galéjade. Dont ce « Happy end », curiosité de 1967 et premier film « rétroversible » de l’histoire du cinéma, dont les plus récents Tenet ou Irréversible ont eu leur petit impact sur le spectateur impressionnable avec facilité et effets de manche.

Sauf qu’ici le projet va plus loin encore : là où les exemples qui arrivent à l’esprit fonctionnent par scène, Lipsky lui porte filmiquement son procédé au niveau du projet global, du plan au dialogue.

Ainsi, le film conte (dans l’ordre, enfin le désordre) un banal récit de jalousie/tromperie qui finit dans le meurtre et la mise à mort du personnage principal (le très grand Vladimir Mensik). Sauf que, dès le premier plan, la tête découpée du guillotiné revient tranquillement se coller à son corps, tandis que celui-ci commente, en voix off (seul facteur « à l’endroit » dans son déroulé) chacun des éléments de la scène comme sa naissance au monde, maintenu par des policiers qui veulent le ramener au calme (la séquence de l’échafaud à l’envers, façon moonwalk), un prêtre qui vient bénir sa venue (le dernier sacrement), etc.

Cette double dynamique expose sa puissance dès les premières lignes de dialogues, truculentes de contresens, chausse-trappes et qui pro quo (les réponses venant avant les questions, ou répondant à celles d’après, bref, arrêtons ici les tentatives d’explication), on saisit tout le potentiel d’un film qui, au-delà d’un rire badin et qui cherche à formellement se renouveler sans cesse (spoiler : il n’y parvient pas tout le temps et l’effet s’émousse un peu), se révèle avec une aisance toute légère un joli brûlot subversif.

« Ce n’est pas moi, c’est l’effet » semble dire Lipsky. C’est qu’au-delà de la performance hallucinante (les pellicules étant elles-mêmes montées à l’envers, en témoigne la fumée qui rentre dans chaque bouche, les comédiens ont sans doute dû apprendre à mimer chaque ligne de texte et mouvement en reverse), l’inversion des causalités permet à chacun d’en prendre pour son grade : la religion, l’état, la bourgeoisie, le mariage.

Déroulant son petit théâtre à la limite de l’écœurement quand on découvre longuement les acteurs régurgiter un à un leur repas, ou que le meurtrier, Adam, enchanté d’une Eve en kit fourni par un Dieu miséricordieux, s’applique à recoller un à un les morceaux de chairs qui trainent dans la baignoire et se voit ravi que la jeune femme se mette à aider à ranger l’appartement, l’oeuvre toute entière se nourrit de sa force anarchiste pour tirer à boulets rouges sur tout ce qui est établi.

Pire (ou mieux) : il frise même dans sa forme la sédition, quand on le replace dans son contexte historique. Qui est vraiment celui qui prône le sens unique de l’Histoire ? Qui est celui dont les valeurs se voient inversées ? Qui est celui on ne peut pervertir le discours ?

Hilarant, romantique, cruel, méta et métaphysique, non-sensique, politique, impressionnant de maitrise, « Happy end » est un incroyable objet, à la frontière entre Dada et le surréalisme, bijou d’humour noir improbable et précieux. ovarB !

Le dvd du film est disponible chez Malavida. D’ailleurs, notre vénérable Vincent Nicolet en avait fait une recension critique au moment de sa sortie, par ici : https://www.culturopoing.com/cinema/sorties-dvdblu-ray/oldrich-lipsky-happy-end/20220924

- « Pauvres créatures » de Yórgos Lánthimos

Requinqués par la Tchécoslovaquie, il était temps de se confronter à certains gros morceaux de la programmation, à savoir les avant-premières, françaises ou mondiales, balayant du très grand public au plus pointu, de l’œuvre attendue et fédératrice comme de la belle surprise.

Peu de risque, donc, en démarrant cette traversée avec le wonderboy Lanthimos, tout juste couronné d’un Lion d’Or à Venise, pour son « Pauvres créatures » et présenté ici dans une séance façon fort Knox avec vigiles surveillant la présence de téléphones dont la moindre lumière vaudrait exclusion.

Peu de risque, donc, en démarrant cette traversée avec le wonderboy Lanthimos, tout juste couronné d’un Lion d’Or à Venise, pour son « Pauvres créatures » et présenté ici dans une séance façon fort Knox avec vigiles surveillant la présence de téléphones dont la moindre lumière vaudrait exclusion.

C’est dire l’ambition et les enjeux de cette réactualisation de Frankenstein dans un univers fantasque, avec Emma Stone (là, on aurait sans doute dû avoir la puce à l’oreille) en créature monstrueuse (elle a « juste » été le reboot d’une noyée par le cerveau du fœtus qu’elle portait) du Dr Godwin Baxter (qu’elle ne cesse d’appeler God, des fois qu’on ne saisisse pas) dans un Londres du début XXe siècle cochant les cases du gothique, entre architecture inquiétante et amour de la trépanation et de l’autopsie.

Mais pas bol, la créature Bella (c’est bon, tu comprends les refs?), suite à une visite frustrante du monde extérieure s’enfonce un jour un légume dans le vagin, révélant façon Illumination divine une féminité qui la poussera dans une véritable aventure à la découverte du monde et de sa propre sexualité.

Elle prendra un amant fat, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo qui a troqué le cabotinage contre un élevage canin au complet), fuira tour à tour à Lisbonne puis Paris, avant un retour à la case départ pour tuer symboliquement le père et rafler au passage un Oscar – Emma Stone ayant choisi fort à propos d’être productrice d’un film dont les 30 premières minutes de pantomime autour de l’insuffisance mentale composées de claudications borborygthmiques et de miction sur le plancher devraient mathématiquement lui assurer le gain de ladite statuette.

C’est malheureusement dans nos yeux que nous aurions souhaité enfoncer le concombre, tant ce long vomissement d’effets, de cadres, de couleurs saturées à outrance ou de noir et blanc en fish-eye, de merveilleux de carton-pâte ou de décor en 3D bas de gamme, témoigne d’une pauvreté hallucinante qui agite tellement les bras pour feindre son brio qu’on se croirait revenu au pire des nouvelles images (oui Beineix, Jeunet, on vous voit) ou dans l’œuvre d’un Baz Luhrman alcoolisé qui se serait perdu dans une sorte de version extended de la brillante pub Kenzo World de Spike Jonze (Margaret Quiley vient ici faire un coucou), le talent en moins et les références lourdaudes en plus.

Il y avait pourtant un trouble, aussi bien dans son horizon primitif (chouette idée, que ce Frankenstein baroque au féminin) ou dans les mutations de la première heure au déroulé parfois heurté, passant tour à tour d’un gothique étrange à un fantastique grinçant, modifiant échelles, focales et saturations.

Comme si le film semblait cacher quelque monstruosité ou Beauté (le corps d’Emma Stone, dévoilé de partout, jusqu’aux scènes de sexe ?) derrière cette laideur pubesque que l’on pensait sarcastique et qui allait se métamorphoser au fil des mues de Bella.

Las, comme à son habitude, Lanthimos garde son ironie glaçante et son mépris impardonnable pour ses personnages, poupées demeurées ou naïfs à la limite de la débilité.

Des figures clownesques et archétypales uniquement présentes pour dérouler la morale de son conte à ambition d’édification des masses. On passera ainsi volontairement sous silence les longues scènes démonstratives (le summum étant sans doute le retour à l’ancienne vie) ou les choix d’un goût plus que douteux (l’homme chèvre), autosabordage d’une œuvre qui se veut libérée, mais se révèle malade de son propos.

Même en ignorant les questions esthétiques et filmiques, en ne dépassant jamais son programme-le machisme c’est mal, l’émancipation de la femme, c’est bien —, le film apparait au mieux comme une grande coquille vide, au pire comme une œuvre problématique : de cette femme qui se libère et a « soif d’apprendre », on ne verra, au fond, que le versant chosifié. Sa propre délivrance, elle ne la tisse pas par le savoir, mais par une expérience qui se résume à celle de son vagin, quand bien même elle ne cesse de répéter qu’elle voudrait aider les autres. De là à dire que le film tout entier se veuille volontairement misogyne et malade pour embrasser ce qu’il dénonce, c’est lui prêter sans doute une intelligence qu’il se refuse à lui-même, préférant dérouler sa tirade par une Simone de Beauvoir de Wish qui enseignerait « Le féminisme pour les Nuls ».

Que l’on soit clair : de nombreux plans impressionnent et certaines séquences ne peuvent manquer d’emporter par leur brio et marquer la rétine (le restaurant à Lisbonne et sa danse, notamment, certains costumes de Stone), et tout n’est pas à jeter ni Bella, ni l’eau du bain. Mais à la différence des contes qui le soutiennent, il n’y a aucune princesse sous la pauvrette, et on ne peut que ressortir de la salle avec l’inconsolable goût âcre de s’être fait avoir par la laideur bêtasse du propos et celle de son créateur, qui ne cesse de vouloir prouver qu’il pourrait se hisser sur les épaules des géants et n’agite que de l’air et de la saturation chromatique dans une pièce vide. Le prix ne lui a pas été remis par Damien Chazelle pour rien. Pauvres créatures, pauvres spectateurs.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).