Arras, acte 2. Après une nuit agitée de soubresauts et de joie, il est temps de replonger en ce jour d’armistice dans une traversée qui se révèlera plus guerrière qu’attendue.

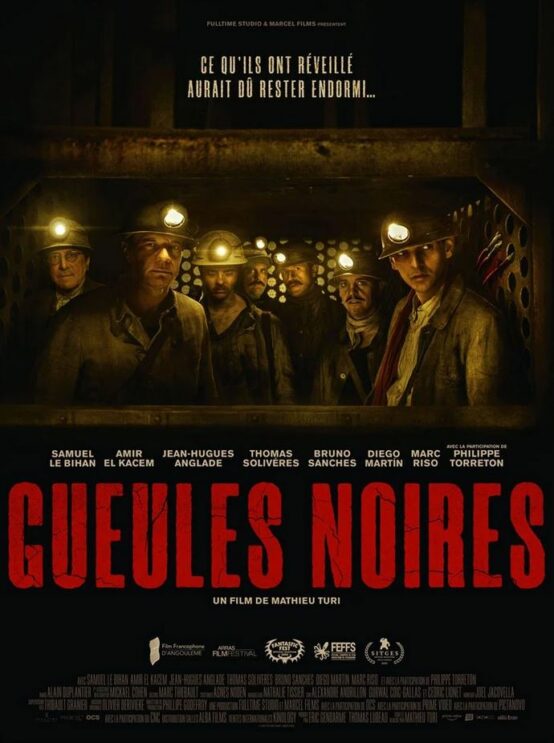

- Gueules noires, de Mathieu Turi

C’est peu dire que par l’odeur alléchée, nous fûmes. « Hypés » disaient les jeunes. Par une idée que l’on appelle de nos vœux depuis des années, et qui commence à agiter doucement la scène filmique de l’Hexagone : la possibilité de marier le genre avec un patrimoine qu’il soit culturel, historique, social, typiquement français.

Autant dire que Lovecraft+Mineurs de fond=<3.

Voici donc « Gueules noires », ou l’histoire d’un groupe de mineurs (difficile de les citer tous sans pointer les nombreux mauvais – on pense à toi Thomas Solivères-) dans les années 50, quelque part dans le Nord de la France. Soudé par l’effort, le respect du chef (Samuel le Bihan, qu’on n’arrive jamais à détester totalement) et par une forme de racisme qui explosera à l’arrivée d’un jeune arabe recruté dans le Rif, nos copains de corons se voient forcer de descendre plus bas que la veine habituelle sous la pression d’un scientifique retors et puissant dont les motivations obscures suscitent la méfiance (Jean-Hughes Anglade, qu’on a peine à reconnaitre). Manque de bol et comme attendu, ils vont réveiller une force maléfique qui dormait dans les profondeurs de la terre et qui a bien décidé de les zigouiller un à un avant de gérer le problème de l’humanité tout entière.

Excitant ? Carrément. Réussi ? Carrément pas.

Gueules noires et gueule de bois : l’idée initiale, sorte d’hommage au plus beau des 70-80s et du pulp (The Thing, Indiana Jones, Predator, etc), est noble.

Nostalgiques nous aussi de cette époque bénie, on passera alors beaucoup. On détournera pudiquement le regard, si l’on veut être tendre, sur l’insupportable incohérence du scénario qui empile les retournements absurdes de situations, les incohérences géographiques ou géologiques (la veine à 1000m qui se finit par un petit puit, les soudaines téléportations de la bête, etc), les deus ex machina, les illuminations du type « ah mais con, il fallait lire de droite à gauche » et les gaucheries en pagaille dès son introduction complètement cassée (avec un magicien noir qui agite des gris-gris tendance Michel Leeb en récitant des incantations). On pardonnera la première demi-heure qui se résume à une visite guidée du musée de la mine.

On excusera même, mais non sans pouffer, des phrases d’une platitude insupportables à la limite du foutage de gueule (« Tu sais pourquoi on nous appelle les gueules noires ? parce qu’en bas, on a tous la même couleur »), son ton étonnamment bavard et sérieux qui s’arrange pour toujours expliquer au spectateur en double ce qui est en train d’advenir parce qu’il est incapable de simplement le montrer (« Tu te souviens, la dernière fois ? Quand on est descendu ? Tu veux un verre ? »/ « Dites donc, professeur, pour déchiffrer cela, n’auriez-vous pas utilisé cette technique qui consiste… »).

On pardonnera presque tout, au fond (du film et du boyau), même le design de la bête et ses mouvements ridicules, et dont le look témoigne l’incapacité qu’ont les imaginaires à s’extraire d’un design à la H.R.Giger, comme s’il avait gravé dans le marbre la forme du monstrueux/

Ce qui est moins pardonnable, dans ce long métrage pourtant plein de bonne volonté, c’est cet handicap chronique qu’a le réalisateur de faire corps avec sa proposition que cela soit dans son versant naturaliste ou fantastique

Cette absence se ressent thématiquement, donc, où l’univers minier, passé la première demi-heure ne sert que de prétexte (de toute façon on n’est plus vraiment dans une mine de charbon à ce moment) comme dans sa resucée de l’univers des Grands Anciens de Lovecraft sans jamais n’en faire l’expérience cosmique ou de la démesure.

Cette légèreté se propage formellement, le film se contentant des mêmes effets de réalisations qui, pensant évacuer le jump scare, consistent à montrer longuement les plans de réactions avant la cause (« oh mon dieu, oh mon dieu »), puis à agiter la caméra dans tous les sens à chaque course poursuite dont la raideur rejoint le jeu des acteurs (un peu comme le jeu des acteurs, que l’on nommera avec pudeur « d’inégal »).

Pire, et c’est le plus incompréhensible : passé la progression initiale, le film oublie tout simplement de jouer des échelles et de la claustrophobie (toutes les galeries sont à hauteur d’homme, jamais on ne rampe, se coince, hésite), qui devrait constituer le cœur de son dispositif, de même que le hors-champ (dans ou hors cadre) qui n’est jamais travaillé à la mesure de ses possibles.

Il ne nous restera qu’à pleurer sur les belles idées inabouties du projet. Ce jeu avec la noirceur (exploitée une unique fois à outrance, avec l’éculé coup du flash photo), qu’elle soit des hommes ou du lieu, de l’image. Ce ravissement des échelles que l’on ne touche qu’à une unique scène dans un temple « cyclopéen » comme dirait Lovecraft et pour quelques minutes seulement (C’est le beau moment du film, qui lui-même se met à dérailler joliment, entre tête coupée et lumière à la Bava).

Au sortir des ténèbres de la salle et du scénario, restera le film d’un grand gosse, sans doute plein d’envies et qu’on aurait voulu aimer, mais incapable de les sublimer autrement que comme un enfant manipule ses jouets. Pas de politique, pas de métaphysique. Douloureux alors pour un tel projet des profondeurs rester ainsi en surface, et pour le spectateur de le regarder sombrer dans les abimes, non du temps, mais de la parodie. Comme le dit presque l’affiche : « Ceux qu’ils ont réveillés auraient dû rester endormis ».

- King’s land, de Nikolaj Arcel

Au XVIIIe siècle, au Danemark, le roi Frederic V pousse à la civilisation du Jutland. Problème, les landes, sauvages et dangereuses, recèlent non seulement une nature hostile mais de fieffés brigands. Et la terre, jusqu’à présent, n’a jamais fait preuve de sa capacité agricole. En 1755, un soldat solitaire, Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) décide de relever le défi et s’aventurer dans les terres arides, n’imaginant pas déclencher l’ire du seigneur voisin (Simon Bennebjerg) et écrire pas à pas l’histoire de la Nation.

Film en costumes, King’s land (dont le titre original, bien plus fort, est Bastarden, car il s’agit pour Kahlen de venger une humiliation de rang et de sang, thème central du film), plus grosse production à ce jour de Zentropa (la société de Von Trier) signe les retrouvailles de Mads Mikkelsens et Nikolaj Arcel, plus de dix ans après le déjà très beau et très classique « A royal affair » dont il semble par instants constituer les prémisses aussi bien temporelles (un roi chassant l’autre) que thématiques : la lutte pour le pouvoir, le progressif délitement des élites, les jeux d’amour et de hasard de la cour, etc.

La comparaison s’arrête toutefois là, tant King’s land fut synthétisé avec brio par Eric Miot, directeur du festival : « c’est un western qui rencontre Shakespeare ».

On ne saurait mieux décrire cet émouvant film de sacrifice, lutte d’un homme seul contre les éléments et les préjugés dans une terre inconnue (le western donc) et la folie des hommes(le personnage de Frederik de Schinkel, glaçant et ridicule, d’une brutalité effrayante comme un gosse malade et capricieux), dont la société n’apporte que saleté et perversion. Le monde et la vie sont chaos, dit de Schinkel, qui tire son plaisir de l’entretien de celui-ci. La vie appartient à celui qui maitrise ce chaos, répond Kahlen.

Comment une société est bâtie sur ces morts anonymes, sur ces luttes pour le contrôle des petits, sur l’anéantissement des conquérants sans noms au profit de quoi ?

A quoi ça tient, un « beau » film ? Étonnamment à peu, à la lecture de ces comptes rendus croisés.

Car il y a dans ce King’s land tout ce qui venait d’être reproché à Gueules noires. Une opposition binaire (la fragilité du projet de la lande/la magnificence du château, la nature/la société), une caricature des personnages (avec un méchant très méchant et un gentil très gentil, bourru mais au grand cœur, des personnages féminins très jolis), un scénario dont les évolutions peuvent souvent se prédire (la découverte de l’amour), un hommage assumé au genre, du lonesome man aux ennemis, qu’ils soient shérifs/Shinkel ou indiens/tziganes ici.

Mais, face à la galéjade de Gueules noires, il y a ici une économie de paroles et de moyens, une confiance en son scénario, une qualité d’actorat (tout le casting est impeccable, Mikkelsens en tête bien sûr) et surtout, surtout, une véritable attention aux lieux qui transcendent le projet.

Si dans le film du matin, la mine ne servait que de prétexte, le Jutland est personnage complet du film, son centre névralgique et esthétique. Chacune de ses respirations, glacées, humides, lumineuses, donnent lieu à des plans d’une beauté bouleversante. On n’est pas dans les Moissons du ciel, mais on regarde en cette direction (on pense à ces plans nocturnes où la lande s’enflamme), et tour à tour majestueux ou carcéral, le vide de ses espaces contamine toute la réalisation. Puisqu’il n’y a rien à voir que ces landes, chacune de leur variation devenant reflet ou annonce : qu’elle soit en plein soleil harassant ou dans le flamboiement de l’automne, il suffit d’une brume qui se lève pour que le héros remette en jeu sa vie. A tel point qu’une des séquences les plus belles et tendues du film ne consiste qu’à une simple buée qui sort de la bouche ensommeillée de Kahlen, et à l’hallucinante course contre le gel qui risque de mettre en péril l’unique récolte du lieu.

Récit d’une ambition, d’une fierté qui mène à l’obsession, d’une abnégation et d’un renoncement, King’s land, d’un classicisme forcené mais impeccable, touche, à la fois par l’impeccable divertissement sombre qu’il propose et la beauté émouvante de sa traversée.

- The Zone of Interest, de Jonathan Glazer

C’est le film marquant du festival de Cannes, par la multiplicité des débats qu’il a suscité, comme le fait forcément chaque projet touchant à un tel sujet. On se souvient, comme à chaque nouvelle sortie, du débat sur le suspens de la douche chez Spielberg, du traveling de Kapo, des colères épiques (et parfois de mauvaise foi) de Claude Lanzmann, gardien du temple de l’impossibilité de la représentation.

En ce sens, le film de Glazer, le quatrième seulement du réalisateur (dont le précédent, Under the skin, avait profondément marqué), est obstinément lanzmannien : se cantonnant à la « zone d’intérêt » (qui détermine les alentours du camp) en refusant de représenter l’horreur, il décrit avec minutie et banalité le quotidien classique et monstrueux de la famille Hoess, papa (dirigeant le camp d’Auschwitz), maman (dirigeant la maison), et les enfants. On y dine, on y lit des contes effrayants les petits, on y fait des rendez-vous à même d’améliorer la productivité. On y organise garden party et jeu dans la piscine ou on se baigne dans la rivière, tandis que derrière les murs on pratique la solution finale et on extermine des millions d’êtres humains.

Le film, peut-il en être autrement, détonne.

Il impressionne, d’abord, par la sécheresse de son dispositif (et il faut ici célébrer le travail de Lukasz Zal, que l’on suit comme chef operateur depuis le sublime Ida) : reconstituant la maison des Hoess sur les lieux même de l’enfer, collé à Auschwitz, le tour de force du film est d’avoir, un peu à la manière renouvelée du Dogme, réduit son intervention au minimum. Aucune lumière artificielle, aucun travail d’electro ou de drapeaux, filtres, etc. Mieux : dans la plupart des séquences, l’ensemble des scènes est filmé par un contingent d’une dizaine de mini camera planquées dans chaque pièce afin que chaque acteur puisse se mouvoir sans croiser l’équipe, elle-même planquée au sous-sol ou dans un container loin de la maison. La description pourrait virer à l’anecdote, si « The Zone of Interest » n’était pas un Loft Story qui lorgne sur une version malade du panopticon à l’œuvre dans les camps pour essayer de le retourner contre ses bourreaux afin d’en dévoiler à la fois la noirceur et l’affreuse banalité. Une mécanique visuelle redoutable de froideur doublée par un découpage quasi documentaire, plans fixes trop longs, toujours trop larges (dont certains cadres rappellent les images de propagande), comme pour mettre à distance le regard et ne laisser que le constat.

Blancheur d’un dispositif pervers, nous enfermant avec eux dans le cadre, quand le grain même de l’image ne vient pas, par sa résolution et son rendu video, nous rappeler nos propres souvenirs de famille. Dans ce versant et tant d’autres, le film est glaçant d’intelligence.

Mais le projet agace, aussi, par ses tics à la limite de l’installation : ces mini camera, donc (qui finissent par en essouffler le dispositif), mais aussi les longues séquences au Lidar/camera thermique, assez ratées et censées représenter un ‘envers’ de l’horreur à la limite du conte, ou même dans un premier geste les séquences colorées où n’explose que le son qui tourne en boucle. Ces effets, qui puisent énormément dans le clip ou l’art contemporain (son refus de narration classique rejoignant ce même versant), donne à première vue à l’ensemble un glacis arty et une faconde de petit malin qui questionne ou repousse dans son chic poseur, quand il ne met pas en péril le film tout entier.

Il gêne, enfin, dans sa distance qui ne peut totalement se défaire de l’effet. Certes, on n’est pas ici dans la dégueulasserie d’un Fils de Saul, qui s’amusait à aller jusqu’à l’entrée de la chambre à gaz pour ne pas en passer le seuil, en filmant la Shoah façon FPS ou « Sonderkommando dont vous êtes le héros ». Mais la chute est toujours au coin du bois, avec ce genre de projet, et cette distance vire au tic dans le visuel. A chaque cadre, son easter egg douteux : qui l’incrustation numérique de la fumée des trains qui entrent en gare, qui la grande cheminée qui crache par intermittence la flamme des fours, qui de l’étrange appui autour du manteau de fourrure trop large que porte Hedwig, la « reine d’Auschwitz » et dont on appuie la provenance en filmant le tube de rouge à lèvres qu’il contient. Ces rappels inutiles viennent gâcher et mettre en doute la finesse du film, qui se ratera de même en partie sur son ultime séquence, pourtant extrêmement puissante (attention spoiler).

Hoess, déplacé par sa hiérarchie à Orianenbourg, va revenir au camp, il est ravi. Mais en descendant chaque étage de l’immeuble anonyme de Berlin où il organise la gestion de l’ensemble des camps, il se met à vomir, un peu, puis franchement. Un regard hors champ vers la caméra, et c’est toute une succession de plans d’Auschwitz aujourd’hui qui se succèdent, où les femmes de ménage nettoient les vitrines. A nouveau, mais par le truchement du réel, le dispositif du film s’ouvre sur une béance. Que disent les images ? Que dit la fiction ou le documentaire ?

Pourquoi appuyer cette béance par la bile, par l’effusion, par l’effet ?

Étonnant faux pas dans un film qui dans son meilleur questionne donc, bien plus que son sujet, l’impossibilité du cinéma. Pas étonnant qu’il s’ouvre alors sur un mur noir, écran éteint, où démarre l’ahurissant travail du son et la partition de Mica Levi (incroyable), dans une horreur où rien n’est visible mais tout est ressenti, amenant un mélange parfois indistinct de machines (durant tout le film l’oreille s’agace jusqu’à la nausée du bruit des fours qui ronronnent) ou brusquement narratif d’un cri, d’une parole.

Ce hors champ (hors visuel) tisse une partition et une narration glaçante tout au long du film qui vient redoubler l’effet d’aquarium et interroger les limites de notre perception : est-ce que réellement l’on entend pas ? Ou est-ce que l’on ne souhaite pas entendre, à force de trop entendre ?

Que reste-t-il de nos perceptions comme celle des personnages, qui sont filmés régulièrement derrière une vitre qui rappelle la toile des spectateurs ?

Que disent, même, ces millions de chaussures dont on vient lustrer la vitrine chaque jour ? Que voit-on vraiment derrière la vitre ?

Loin d’un décillement, le film tout entier peut s’envisager comme s’admettant malade. Comme acceptant d’avance son échec et sa calcification progressive. Il n’y a pas de Panopticon. Tu n’as rien vu, à Auschwitz-Birkenau.

Ce n’est pas la moindre des fascinations étranges qu’exerce ce projet ambivalent, troublant et profondément terrifiant.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).