- Masterclass de Matteo Garrone

Début de journée avec un des composants majeurs du festival : la rencontre. Ici, celle avec le grand cinéaste Matteo Garrone, invité d’honneur de cette année (avec Dominique Blanc et Agnieszka Holland), dont une partie non négligeable de la filmographie est proposée aux festivaliers (Gomorra, Dogman, Reality, Tale of tales…), avant la découverte ce jour de son nouveau métrage « Moi, capitaine ».

Rompu à l’exercice, posé, le réalisateur traverse tout au long de cette heure aussi bien sa filmographie en termes de formes, thèmes (l’humain, le désir, la photographie sociale ou allégorique de l’Italie, mais aussi de techniques (son rapport au plan séquence, son besoin d’être au cadre, son travail de « réalisateur-spectateur » avec les acteurs) ou d’influences (notamment, beaucoup plus que filmographique, principalement picturales, pas si étonnant pour l’ancien peintre figuratif).

Volubile, répondant longuement (courage au traducteur), cédant avec plaisir aux anecdotes (notamment une croquignolesque séquence où il avoue avoir gentiment soulé Marcello Fonte à la grappa pour réussir certains plans séquences), Garrone se révèle aussi accessible que précis, traitant avec un sérieux jamais fat chacune des questions, quitte à recorriger la traduction pour être au plus juste.

Le public ne s’y trompe pas, précis lui aussi dans ses questions, qui révèlent de nouvelles facettes : le rapport aux répétitions et au scénario (modifiant sa méthode à chaque fois, comme sur Moi, capitaine, où pour exacerber l’aventure il ne révélait le scénario que chaque matin à l’acteur), au tournage (toujours dans l’ordre chronologique) et à la construction a posteriori (il maintient quasiment systématiquement un budget pour tourner des séquences supplémentaires après un premier montage).

La conversation, menée par le rédacteur en chef de Première, parvient alors à magnifiquement exposer, pour les amateurs comme pour ceux ignorants tout de sa filmographie, les mouvements tectoniques qui l’ont fait passer d’un réalisateur débutant (grosso modo de ses courts jusqu’à Estata Romana) à un homme en prise avec le réel et le fait divers (la trilogie débutée par L’etrange monsieur Peppino/Primo Amore/Dogman) qu’il transmue ensuite dans un rapport renouvelé à la fable (dès Gomorra, au fond, puis Reality, Tales of tale, Pinocchio).

Un cinéma ancré dans son décor, comme en témoigne sa longue réponse expliquant en quoi certains films ne peuvent avoir lieu qu’au nord de l’Italie, d’autres à Naples, qu’il transforme. Mais un cinéma qui s’ouvre à l’ailleurs, dans son dernier film, vers une nouvelle étape, une nouvelle transmutation ?

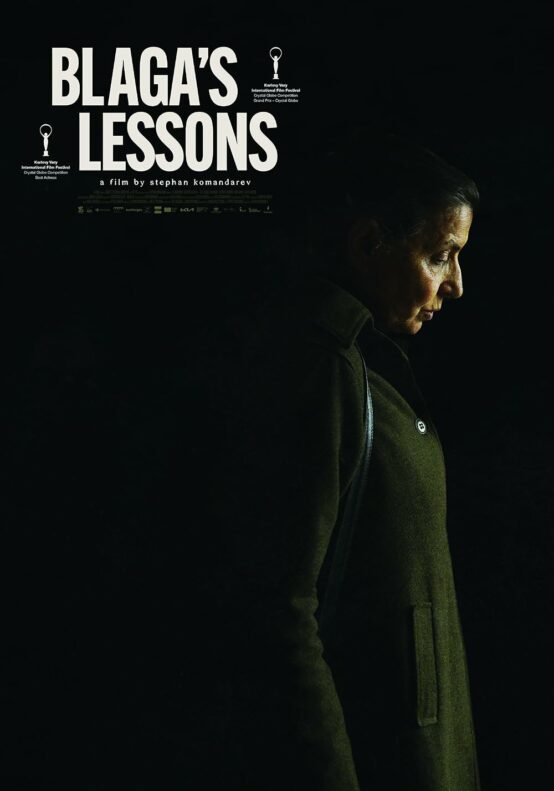

- « Blaga’s Lessons » de Stephan Komandarev

Sale temps pour la Bulgarie, et pour Blaga, professeur de langue endeuillée dont le premier plan du dernier film de Stephan Komandarev (Taxi Sofia) vient révéler le chagrin par une pirouette d’un trait d’humour étrange : dans un plan fixe sur un tas de broussailles, on discute en off façon visite immobilière les prestations d’un caveau dont on arrangera un peu plus tard la qualité sur photoshop.

Sale temps pour la Bulgarie, et pour Blaga, professeur de langue endeuillée dont le premier plan du dernier film de Stephan Komandarev (Taxi Sofia) vient révéler le chagrin par une pirouette d’un trait d’humour étrange : dans un plan fixe sur un tas de broussailles, on discute en off façon visite immobilière les prestations d’un caveau dont on arrangera un peu plus tard la qualité sur photoshop.

Cet unique moment drôle et gênant est l’unique espace de lumière d’un film qui procède immédiatement d’une mise au tombeau et d’une dégringolade lorsque la pauvre Blaga, à peine rentrée, se fait voler l’intégralité de ses économies par une arnaque téléphonique bien huilée lors d’un long plan séquence angoissé.

Mais de victime à loup apeuré, il n’y a qu’un pas, que Blaga va bien vite franchir en devenant à son tour rouage de cette implacable machinerie à dépouiller les faibles…

Si le Arras Film festival gardait chaque année dans sa manche son film sur le manque d’argent (voir nos comptes rendus précédents), Blaga’s Lessons pousse la logique encore plus loin : il ne s’agit même plus de survivre, ça, on sait faire sans, mais d’enterrer dignement ses morts. Plus d’argent, plus de tombe. « C’est l’économie de marché » répète le croque mort, incarnation du stade ultime du libéralisme.

Film d’un marché devenu fou où chacun vole l’autre (et où il ne s’agit juste que d’être le plus malin ou le plus violent), où la mort se monnaye, où les liens sociaux sont rythmés par la possibilité de renouveler un café (rien n’est gratuit) et où chacun a une date de péremption, c’est peu dire que Blaga’s Lessons, dernier acte de la trilogie sur la Bulgarie de son réalisateur, plonge dans la noirceur avec une pente d’une raideur parfois difficile à digérer pour le spectateur, auscultant sans relâche les petites et grandes compromissions que chacun doit faire pour maintenir la tête hors de l’eau dans un monde où les idéaux (la grande statue à la gloire de la nation, joliment exploitée dans sa grandiloquence) ne sont même plus une question tant chacun fait comme il peut.

Le film, a priori, garde tous les stigmates du film de festival : plaisir du plan séquence pas toujours motivé, plans trop longs, rythme anémique et changement de format étranges. Mais c’est son écriture, trop programmatique, qui pêche le plus. Si on pardonnera les parallèles lourdauds (les leçons que donnent Blaga résonnent fortement avec ce qu’elle vit), c’est surtout ce déroulé fait de coïncidence et de hasards malheureux qui est le plus irritant, qui voit Blaga décrocher par petite annonce un rôle dans PILE la même bande que celle qui l’a arnaqué, dont l’inspecteur croisé au hasard va PILE s’occuper, etc, jusqu’à la séquence finale qui voit PILE les bons protagonistes effectués PILE les bonnes actions pour que le rendez-vous tourne vinaigre.

Il faut toutefois se garder d’enterrer (sic) la proposition trop vite. Au cœur du réacteur de cette fiction du minuscule, de ce chemin de croix fait d’un plaisir masochiste à observer la chute, il y a Blaga, un personnage complexe, difficile à aimer dans sa raideur (c’est dire la gageure de générer de la compassion), interprétée avec obstination par la grande Eli Skorcheva, comédienne célèbre et ayant arrêté sa carrière (plus ou moins volontairement) il y a plus de 30 ans, lorsque la chute du système a entrainé la Bulgarie dans le chaos. Quand on sait que le film de Komandarev traite, aussi, de la manière dont le système malade broie les personnes âgées, la voir revenir, digne et droite, tentant de se tenir debout au milieu du désordre jusqu’à l’embrasser, résonne fortement jusqu’à en être bouleversant.

- « Le royaume de Kensuké » de Neil Boyle et Kirk Hendry

Petit pas de côté, enfin, pour finir avec douceur cette belle édition 2023. C’est que le festival n’est pas que pour les grands. En témoigne la vivacité de la selection du Festival des enfants, qui d’année en année prend une ampleur méritée, et dont nous n’avons que trop peu parlé dans nos lignes.

Petit pas de côté, enfin, pour finir avec douceur cette belle édition 2023. C’est que le festival n’est pas que pour les grands. En témoigne la vivacité de la selection du Festival des enfants, qui d’année en année prend une ampleur méritée, et dont nous n’avons que trop peu parlé dans nos lignes.

Il s’agissait donc de laver l’affront, face à une salle plus que comble pour « Le royaume de Kensuké », de Neil Boyle et Kirk Hendry, adaptation attendue d’un roman d’aventures de Michael Morpurgo.

L’histoire, a priori, est classique : embarqué dans un tour du monde en voile avec ses parents auquel il n’a pas des masses envie de participer, Michael s’arrange pour embarquer avec lui en toute discrétion sa chienne Stella. Mais lors d’une tempête, celle-ci risque de se noyer. Et lorsqu’il veut la sauver, tous deux tombent à l’eau. Après avoir dérivé, ils échouent sur une drôle d’île, sans doute du Pacifique, complètement inhabitée. Du moins en apparence, car très vite des traces de présence se font sentir, avant que ne se révèle un autre naufragé. Kensuké, donc, soldat japonais dont le bateau a explosé et qui tente ici d’oublier le deuil de sa vie, la perte de l’ensemble de sa famille lors des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki.

Pour panser son cœur, il dédie sa vie à la protection de la faune de l’île et à la lutte sans fin contre les braconniers. C’est cet amour de l’autre et de la Nature qu’il va enseigner à Michael.

Forcément, à la lecture d’un tel résumé, les exemples abondent, de Tarzan à Robinson Crusoé, ou, en animation, le magnifique « La tortue rouge », avec qui il partage notamment une certaine tendance au silence et à l’économie de dialogues (sans pousser le jeu aussi loin). Même s’il ne parvient pas au niveau de ses grands aieux, la faute à un sentiment sans doute de déjà-vu et une animation de l’île très classique, la proposition se révèle pleine de charme, d’émotion, et de dépaysement, emportant avec bonheur dans sa fable d’apprentissage écologiste et humaine.

Il y a un détail qui ne trompe pas : faire tenir plus d’1h30 une salle comble (voire plus que comble) d’enfants dans un silence de cathédrale face à un film sans quasiment de paroles ne peut, au fond, que nous rassurer sur celui-ci et sur la capacité de nos enfants à trier le bon grain de l’ivraie. Longue vie à la fiction, longue vie à la jeunesse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).