A peine remis de (DJ) Francis. Un café. Il fait gris, encore pour quelques heures, sur Arras. La matinée démarre à peine que l’on s’engouffre dans la noirceur du monde, avec une avant premiere attendue.

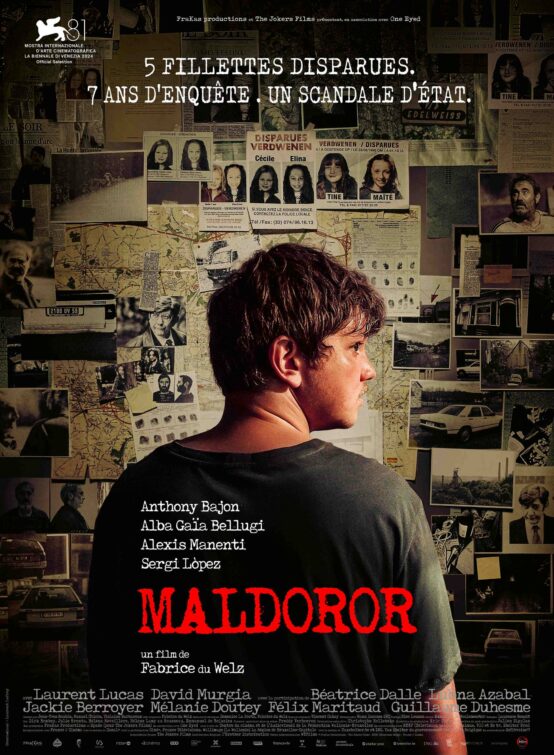

- Fabrice du Welz – « Le dossier Maldoror » (Avant-premiere)

Charleroi, années 90. Des jeunes filles disparaissent. Aucune trace, aucune piste. Et la police qui fait des siennes en jouant sur l’imperméabilité entre les services. Le dossier s’enlise. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste à l’enfance trouble, s’obsède peu à peu pour l’affaire et rejoint l’opération Maldoror, chargée de surveiller le principal suspect.

Charleroi, années 90. Des jeunes filles disparaissent. Aucune trace, aucune piste. Et la police qui fait des siennes en jouant sur l’imperméabilité entre les services. Le dossier s’enlise. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste à l’enfance trouble, s’obsède peu à peu pour l’affaire et rejoint l’opération Maldoror, chargée de surveiller le principal suspect.

D’emblée, le nouveau film de Farbice du Welz intrigue : par sa durée (près de 2h40) et par son sujet. Celui du mal absolu, traumatisme d’un pays entier. L’affaire Dutroux, dont du Welz, loin de simplement « s’inspirer », rebat les images traumatiques dans l’ambiance poisseuse qui fait sa marque de fabrique.

Et il faut dire que, passé ses ses influences plus ou moins écrasantes et plus ou moins bien digérées (le mariage rappelant le Parrain ou The Deer Hunter, l’obsession facon Zodiac, Massacre à la tronçonneuse, etc.), le film impressionne.

Par l’interprétation intense, extrêmement juste et tendue de l’incroyable Anthony Bajon (décidément un des plus grands de sa génération), par son univers écrasant et glauque, celui de Charleroi et sa banlieue, filmées comme une ligne indépassable et une cage grise et plate, comme si le mal venait s’incarner dans le silence de ce coin délabré de Belgique, comme si dans cette région déjà sinistré, dejà en décrépitude, « forcément » pouvait naitre un monstre.

Très vite, pourtant, le projet pourtant trahit son horizon initial. Par a coups disparates et pardonnables, puis plus franchement, il alourdit son scénario et ses personnages d’afféteries inutiles et archétypales, sorties d’un bestiaire de séries B : le supérieur hiérarchique à la balafre et au cache œil, les explosions de trash, la perruque de Jacky Berroyer, la mère maquerelle sorti d’un bordel des années 30, les flare blanc de la mère souffrante (Isabelle Dalle, semblable à elle-même), les ruptures de ton filmique, les tentations hollywoodienne (avec tueurs aux armes automatiques) ou d’horreur (la scène aux cochons, la maison de l’horreur façon Tobe Hooper ou le beatnik dégénéré tendance Charles Manson), etc.

Cette tentation du grotesque et au gloubiboulga s’incarne au plus terrible dans le personnage de Dedieu/Dutroux, incarné par un Sergi Lopez (pourtant superbe acteur) ventripotent aux airs de gitan sale qui éructe et trimballe sa violence et son faux sourire…dans un chantant accent catalan hors de propos qui finit par le rendre comique (« Tu aimes sucer les calipots ? »). Ce personnage est à l’image du film tout entier. Alourdi inutilement, apprêté plutôt qu’inquiétant. Que reste-t-il du monstre sous la baudruche ?

Ces monstruosités filmiques, agrégeant benoitement des tentations contraires entre le film de genre et la chronique, finissent par poser un profond sentiment de malaise sur l’ensemble du projet. Pourquoi faire « mine » de reconstituer l’affaire du Dutroux, jouant sur les analogies de lieux, d’âge des victimes, de déroulé, d’images traumatiques (reconstitution incroyable et troublante de l’effroyable cache de la cave derrière le porte bouteille, ferme ressemblant à la maison de Sars), pour les contaminer ensuite de cette parade grotesque ? Quelle éthique face à l’affaire ?

Pire : une fois passé l’arrestation de Dedieu/Dutroux, le film bascule dans un dernier acte façon western/Revenge movie complètement hors de propos et de la réalité qui finit par poser un problème moral, tant la question de la justice individuelle qui s’y déploie se pare d’une réflexion à l’emporte-pièce sur un deep state pédophile du « tous pourris ».

Echec et malaise d’autant plus dommageable que, lorsqu’il se dépare de ses effets de manche de petit malin, lorsqu’il joue enfin sa partition en mineur, il suffit d’un plan sur un canal, un quai de gare, un haut fourneau dans l’ombre ou un regard de Bajon pour que Maldoror parvienne à enregistrer et incarner avec justesse glaçante les mécaniques d’une obsession, de l’horreur et à raviver pour mieux les panser les plaies d’une génération. Play it cool, Fabrice.

- Goran Paskaljević – « L’Amérique des autres » (Retrospective et invité d’honneur : Miki Manoljovic)

Et après la pluie le beau temps : l’an 2024 est aussi l’occasion d’un hommage généreux (masterclass, programmation transverse) à celui qui peut être symbolise le mieux à l’Ouest le cinéma d’ex yougoslavie, le très grand Miki Manojlović, acteur fétiche de Kusturica et tant d’autres.

Jugez plutôt : « Papa est en voyage d’affaires », « Underground », « Chat noir, chat blanc », « Promets-moi », « On the Milky Road », mais aussi « Tito et moi », « Irina Palm », sans compter des passages chez Ozon (« Les amants criminels »), Danis Tanovic (« L’enfer »), Beinex (« Mortel transfert »), etc.

Et Goran Paskaljević, donc. Le frère de cœur de Kusturica, le camarade de classe avec qui il a fait ses études à la FAMU de Prague. Mais qui, nous le verrons, a troqué le flamboyant baroque pour un travail bien plus discret, d’une subtilité empreinte d’une tendresse infinie.

Et Goran Paskaljević, donc. Le frère de cœur de Kusturica, le camarade de classe avec qui il a fait ses études à la FAMU de Prague. Mais qui, nous le verrons, a troqué le flamboyant baroque pour un travail bien plus discret, d’une subtilité empreinte d’une tendresse infinie.

Sur un scénario du Gordan Mihić (« Chat noir, chat blanc », « le temps des gitans », tiens, tiens, ou « Balkan express »), voici donc Alonso (Tom Conti) et Bayo (Miki Manoljović), deux émigrés courant en claudiquant vers le rêve américain. Exilés autant de leur pays que de New York, qu’ils observent depuis les rives et les rêves de Long island, Miki survit tant bien que mal en enchainant les boulots manuels, logeant dans une chambre miteuse du bar/restaurant que tient Alonso et sur lequel veille en silence une mère aveugle (Maria Casares, dont c’est le dernier rôle).

La vie s’écoule, dans une espèce de joie malgré les galères. On fait comme on peut, dans l’entraide et l’amitié, observant du coin de l’œil une belle jeune femme iranienne, se faisant soigner les bobos par la communauté chinoise dont les vitrines donnent sur le bar.

Survient pourtant deux mouvements contraires qui vont tout chambouler : la mère d’Alonso désire repartir en Espagne pour mourir. Et la famille de Miki, sans le prévenir, décide de le rejoindre parce que là-bas, au cœur de l’ ex-Yougoslavie, sa plus jeune fille se meurt de ne pas voir son père.

D’écueils en deuils, Alonso et Bayo parviendront-ils à garder leur politesse du désespoir, ce rire qui guérit tout ? Le rêve pourra-t-il continuer à répondre au drame ?

C’est à une petite pépite miraculeuse que nous invite le festival en ce jour gris, une bulle lumineuse éclairée par le beau travail de Giorgos Arvantis (chef opérateur attitré d’Angelopoulos, excusez du peu) auquel la copie nouvellement restaurée que nous voyons en exclusivité à Arras rend superbement hommage. Une farandole colorée douce-amère accordée à merveille au thème d’Andrew Dickson (qui travaille régulièrement avec Mike Leigh), fabuleuse envolée de hautbois qui répond aux inlassables déplacements des deux déplacés.

On pourrait alors épiloguer aussi longuement sur la beauté du duo à l’humour tragique et physique de Bayo/Alonso et y glorifier la qualité d’interprétation de Conti et Miki, dont le corps, les mimiques et les mouvements disent autant que les mots, dans un travail quelque part entre le cinéma burlesque et l’univers circassien dont les démarches et absurdités rappellent les glorieux hobo, de Chaplin aux égarés de Beckett (Vladimir et Estragon, ou le personnage de la mère dont les lunettes rappellent celles du Hamm de fin de partie).

On pourrait applaudir aussi cette qualité de ton, cette manière très slave de réagir aux drames par la débrouille et le rire ou la fantaisie (l’élevage de coq), tout en laissant respirer la beauté, quitte à la teinter de drame (la scène du puits, notamment) avec une réalisation qui, tel les personnages, s’inscrit avec légèreté, « comme en passant ». En témoigne ce simple plan : lors d’un enterrement (effectué, tout de même, en pickup avec vache gigantesque), la caméra panote. Elle dévoile, pour quelques secondes seulement, en haut du cadre, les tours de Manhattan. Et en dessus, séparé par une ligne quasi parfaite, des centaines de tombes. Celle de ceux qui ont tout quitté pour rêver l’Amérique et permettre ces tours et dont le film prend le parti.

Ces touches discrètes et impressionnistes résument bien ce joli projet aussi funambule que ses héros, cherchant à chaque séquence un équilibre entre le burlesque et ce qu’il recouvre.

Car « L’Amerique des autres » cache beaucoup de larmes : des regrets, un enfant disparu, une histoire qui s’en va, un amour impossible, un avenir trahi et cette mélancolie qui ne quitte jamais ceux qui ont tout laissé. Il en parle avec une tendresse folle, qui n’en est aujourd’hui que plus actuelle, sans pathos inutile, sans rachitique horizon social appuyé.

Bien sûr, le film n’est pas parfait, et il souffre de quelques longueurs, notamment lors de son exil sur une autre frontière (n’en disons pas plus) et les conséquences douloureuses de son retour sur son héros, et il flirte parfois avec le bon sentiment. Mais ce « bon » est aussi sa force, et Goran Paskaljević, lui aussi, en joue et nous le dénonce sans cesse. Bien sûr, tout est faux, bien sûr tout est décor, dit-il, comme le puits ou la chèvre que l’on ramène comme un artefact. Bien sûr, tout le monde est désaccordé et hors de propos, qui pourrait l’être à cette arrière-cour sale. Mais ce hiatus est précisement le cœur du film.

C’est l’histoire de gens qui ne trouvent pas leur place, dans leur pays, dans leur famille, dans leur paternité. C’est l’histoire de gens qui poursuivent des fantômes et des regrets. Mais qui vivent tant qu’ils peuvent rêver. C’est le genre de film humble et rassérénant que l’on rêve de transmettre à ceux que l’on aime, et que l’on voudrait faire découvrir à tous (pourquoi pas sur grand écran à nouveau ?). Quel petit bijou discret.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).