Du 11 au 18 février 2025 s’est tenue la 31ème édition du Festival International des Cinémas d’Asie (FICA) de Vesoul, moment cinéphile devenu au fil des ans, sous l’impulsion de Martine et Jean-Marc Thérouanne, un événement reconnu permettant la découverte de cinémas forts venus de l’ensemble de la surface du continent asiatique, du Moyen-Orient aujourd’hui agité par certains régimes autoritaires (l’un des plus beaux films de la compétition, La Femme qui en savait trop, dresse le portrait d’un Iran désespérément défiguré par la dictature) à un Extrême-Orient lui-même frappé d’une autre manière, plus insidieuse, par le monde contemporain. Bref, à Vesoul s’est redessinée ces derniers jours une carte du monde en perpétuelle évolution par le biais de cinéastes fondamentalement engagés par leur regard parfois pointu. Le programme de cette édition était touffu : neuf films en compétition pour recevoir le Cyclo d’Or (jury sous la présidence de Jia Zhang-ke, qui a fait montre de toute sa gentillesse et de son humilité durant les cinq jours que nous avons passés ici), cinq avant-premières (trois des films vus dans cette programmation, très réussis, seront repris par Culturopoing lors de leur sortie en mars : Black Dog de Guan Hu le 5 mars, Black Box Diaries d’Ito Shiori le 12 mars et Le Joueur de go de Shiraishi Kazuya le 26 mars), une rétrospective complète des films de Jia Zhang-ke, des panoramas sur les cinémas hong-kongais et birman, une section documentaire, une programmation concernant les écarts générationnels et une petite programmation « jeune public »… N’ayant été présents que pour la seconde moitié des festivités vésuliennes, et bien qu’ayant fureté dans une bonne partie des recoins de la programmation, nous faisons le choix de mettre en avant cinq films de la compétition qui nous ont marqués pour diverses raisons, pas toujours parfaits mais propres à représenter une sorte d’avenir du cinéma provenant d’Asie. Redessiner les cartes, vous disions-nous.

Kono Basho

Ce remodelage du monde peut être intime ; un film comme Kono Basho, réalisé par le cinéaste philippin Jaime Pacena II, le prouve totalement. Emman est mort ; il laisse deux filles : Ella (Gabby Padilla), jeune professeure de faculté en anthropologie à Manille, et Reina (Arisa Nakano), grande adolescente vivant à Rikuzentakata, cité japonaise frappée par le tsunami de 2011 dont elle a réchappé grâce au courage de ce père exilé au Pays du Soleil Levant et aujourd’hui décédé. La première, s’est faite toute seule, en opposition envers cette figure paternelle qu’elle a peu connue et qui l’a peu ou prou abandonnée au profit de sa nouvelle famille. La seconde, ayant perdu celui qui représentait sa sécurité intérieure, tente de nouer des liens avec sa demi-soeur aînée, prolongement de ce père adulée. Jaime Pacena de tisser alors une relation tout à la fois tendre et conflictuelle entre ces deux jeunes femmes fragiles, entravées dans leur communication par la barrière linguistique (qui perd un peu de son sens au fil de l’avancée du film). La mise en scène du Philippin se montre très fine, dans une démarche japonisante qui évoquerait tout à la fois Murakami et Taniguchi par la finesse, la douceur et la cruauté feutrée et mélancolique qui s’en dégagent et s’entremêlent les unes aux autres.

Mais le long métrage a le défaut de sa qualité : s’il sait être blessant quand il permet l’expression des rancoeurs d’Ella, s’il sait être poignant quand il filme la douleur de Reina (une scène de peinture assez intense), Kono Basho cède à peu près à mi-film pour tomber dans une gentillesse presque imprévue qui, si elle ne l’empêche pas d’être charmant (il devient même « mignon » comme pourrait l’être un chaton, petit être fondant par excellence), limite cependant drastiquement ses enjeux dramatiques. Quels comptes à solder lorsque tout se résoud par la seule pitié envers une jeune sœur souffrant du rejet nécessairement injuste ? Sans chercher l’état de crise familiale permanent, le sujet d’un long métrage comme celui de Pacena pouvait autoriser des développements moins chargés en bienveillance, notion bien entendu réconfortante mais donnant rarement lieu à des histoires passionnantes, ou tout du moins propres à générer de beaux élans de cinéma. Il y a bien entendu de beaux contre-exemples, tel qu’Il était un père de Yasujiro Ozu [1942], revu durant le festival ; mais l’art de Jaime Pacena n’est pas encore aussi affirmé que celui du maître japonais pour faire de l’aplanissement des conflits la nature même de son cinéma des relations familiales, Ozu faisant paradoxalement, lui, de cet amour filial sans accroc le fondement même de la tension dramatique de son oeuvre. Reste un vrai talent pour capturer les petits détails permettant la reconstruction intime de ses deux personnages, interprétés par deux actrices de haute volée (surtout Gabby Padilla, magnifique). Jaime Pacena II restera donc à suivre.

I, the Song

On pourrait émettre un reproche assez similaire à la cinéaste bhoutanaise Dechen Roder au regard de son pourtant réussi I, the Song : celui de ne pas aller au bout des idées ; son film ne pousse en effet pas assez les curseurs de cette radicalité qu’il touche cependant du doigt à plusieurs reprises. Il y avait pourtant de quoi plonger dans un véritable registre hallucinatoire de type lynchien à partir du récit que la réalisatrice met en branle. Nima (Tandin Bhida) est institutrice ; on l’isole des enfants suite à la divulgation d’une vidéo porno sur laquelle tous la reconnaissent. A ceci près que l’actrice de ce film reprouvé par les bonnes mœurs se trouve être son sosie parfait, Meto (Tandin Bhida, bien entendu). Nima se rend alors sur les lieux du tournage et cherche à comprendre qui est ce double qui lui pourrit la vie à son corps défendant. Le film montre alors son institutrice perdue dans une ville inconnue poursuivant une enquête s’enfonçant dans une abstraction étrange, chacune des connaissances de la disparue Meto ne pouvant que délivrer un pan de leur point de vue sur la jeune femme sans pour autant savoir où elle se trouve.

I, the Song se fait alors systématique, chaque rencontre se fondant sur la structure suivante : « description du personnage + ignorance de ce qu’elle est devenue depuis un an = « Allez voir untel, il aura certainement plus d’informations ! » » S’il ne s’en tenait qu’à cela, le film de Dechen Roder gagnerait une grâce nébuleuse, un peu anxiogène et onirique (du genre Un soir, un train d’André Delvaux [1968]), entre la perte de repères de Nima et l’existence illusoire puisque virtuelle de Meto. La maladresse narrative se trouve dans le choix de montrer en flashback les scènes décrites par les témoins permettant justement à Meto d’exister dans un passé réel où sa présence indiscutable crée un impact sur la vie de celles et ceux qui l’entourent. Si certaines d’entre elles sont réussies et atteignent cette dimension hallucinatoire tant souhaitée mais globalement trop discrète (la scène de casting durant laquelle Meto et son petit ami se rencontrent, le meilleur moment du film), elles légitiment la présence de Nima dans cette ville-fantôme (le pourquoi de sa présence pose question et intrigue) tout autant qu’elles donnent une chair à cette disparue qui n’a plus pour elle le pouvoir de l’évanescence, permettant à l’enquêtrice de se glisser progressivement dans les habits de celle qu’elle cherche. Dans cette maladresse narrative affaiblissant le trouble provoqué par ce long métrage se dissimule cependant, peut-être, l’incarnation du fantôme par celle qui le poursuit, dans une sorte de dualité hitchcockienne qui ne dirait pas son nom. La dernière scène du film montre que par un chemin détourné, moins passionnant mais non sans talent, Dechen Roder est certainement parvenue à créer, comme par magie, cette hallucination lynchienne tant regrettée tout le reste du film mais cependant présente en creux durant ses presque deux heures : Nima et son doppelgänger ne font et n’ont peut-être toujours fait qu’une, à l’instar de leur actrice commune.

To Kill a Mongolian Horse

Réel et illusion se confrontent également dans To Kill a Mongolian Horse (Yi Pi Bai Ma De Re Meng), premier film de la réalisatrice Jiang Xiaoxuan, Chinoise ayant grandi dans la province autonome de Mongolie-Intérieure. Le personnage de Saina (Saina) incarne cette confrontation : éleveur de chevaux dans les steppes situées à la lisière du Désert de Gobi le jour, il travaille le soir pour un «sons et lumières » équestre exaltant le folklore de l’Histoire mongole et le courage de ses guerriers cavaliers. Les deux vies ont pour seul lien le cheval ; elles se désaccordent sinon en tous points, le Saina fermier ayant du mal à joindre les deux bouts dans une Chine mettant à mal les traditions séculaires du peuple autochtone lorsque le Saina showman participe en prenant des risques parfois mal mesurés à un spectacle permettant de faire de l’argent sur le dos des origines desdites traditions dont on accentue le caractère passé voire obsolète par le biais d’une enluminure de type Puy du Fou.

Et le film de Jiang Xiaoxuan de filmer le dépeuplement et la désertification achevée de sa région d’origine par l’intermédiaire de ce personnage tiraillé entre sa lutte contre le déracinement et la nécessité de partir sous la pression d’une mondialisation et d’un libéralisme sauvage dont le régime chinois semble représentatif, jusque dans les investisseurs du film venant négocier les terrains de Saina et de son père pour en faire des champs d’extraction de minerais. Lors d’une discussion post-projection, une dame du public a à juste titre parlé des autochtones mongols vivant dans des réserves comme les natives sur le territoire américain. Cela semble très bien vu : poussés à l’exil dans les villes et sombrant dans un alcoolisme un peu morbide à cause de la culpabilité de laisser la terre des ancêtres, humiliés par la pauvreté et par leur nouveau statut de figurines folkloriques (la femme de Saina poussée par son patron à chanter des chants traditionnels pour ses nouveaux investisseurs), les Mongols se voient progressivement étouffés et sans possibilité de combattre si ce n’est par des éclats de flamboyance poétisant une réalité trop difficile (le dernier plan formidable du cavalier se délpaçant entre les voitures). Eminemment mélancolique, montrant le vernis folklorique et la dureté du réel lorsque cette surface se craquelle, To Kill a Mongolian Horse est une belle réussite faisant quelque peu penser à une sorte de version asiatique de The Wrestler (Darren Aronofsky, 2008), dans laquelle les cavaliers mongols auraient remplacé les besogneux catcheurs américains, tristes comme les pierres.

La Femme qui en savait trop

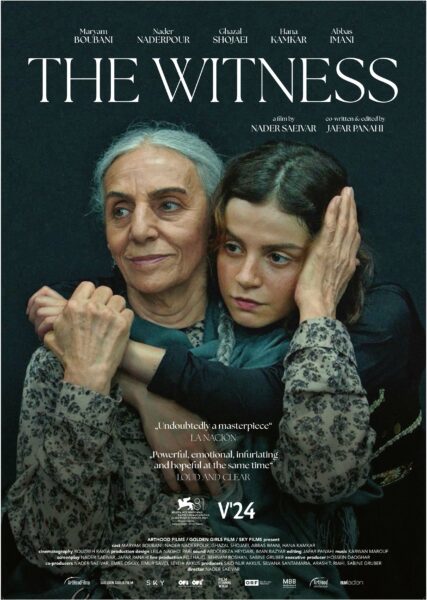

La Femme qui en savait trop (Shahed), réalisé par Nader Saeivar, dresse aussi le portrait d’un pays en perte de repères du fait, lui, d’un régime politique particulièrement inique et répressif. Petit cousin des Graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof sorti en salles il y a quelques mois, ce film aussi magnifique que dur comme l’acier montre un Iran terrible, dans lequel aucune marge de manœuvre ne semble possible, ceci par le souci de l’invisibilisation de la violence que recherchent toujours, d’une façon ou d’une autre, les utopies totalitaires. Saeivar donne en effet au regard et à l’impossibilité par le spectateur de savoir ce qu’il capte une importance capitale. Le regard auquel le film s’attache, c’est celui de Tarlan (Maryam Boubani), femme d’âge mûr, professeure de danse retraitée encore influente dans son syndicat d’enseignantes, respectée et écoutée par son entourage et les habitants de son quartier. Sa fille adoptive (inteprétée par Hana Kamkar, présente à Vesoul pour présenter le film), elle-même professeure de danse et prunelle de ses yeux, vit maritalement avec un dignitaire du régime iranien qui la bat régulièrement devant son refus de quitter un métier devenu obscène et compromettant au regard de sa position. Lors d’une visite impromptue chez l’homme de pouvoir, Tarlan aperçoit un corps mort dans sa chambre, recouvert d’un drap. Au même moment disparaît sa fille. Faisant fi des avertissements de tous, elle dénonce le meurtre. Et sa vie devient alors soudainement un enfer, tous la vouant aux gémonies par peur des retombées néfastes de cette accusation.

Ce qui est invisible est indicible : jamais la caméra de Nader Saeivar ne filme directement la violence, il la laisse dans les ellipses (les ecchymoses que porte la fille adoptive sur son visage après les actes de violence conjugale) ou hors-champ (le sursaut de Tarlan après qu’elle a vu le cadavre, aussi saisissant que celui de Kurt Gerstein [Ulrich Tukur] regardant par un oeilleton dans la chambre à gaz d’Auschwitz dans Amen. [Costa-Gavras, 2002]), la rendant par là même aussi réelle que difficile à représenter, donc à incarner. Les brutalités du régime sont donc dissimulées, mais leurs conséquences sont visibles de tous, condamnés à les subir que ce soit socialement que sous un aspect judiciaire totalement injuste. De ce point de vue, la chute kafkaïenne de Tarlan après qu’elle a constaté ce que le régime aurait voulu lui cacher condense en une allégorisation claire ce qu’est l’Iran contemporain : une entreprise de déshumanisation systématique à coups de menaces et de contre-vérités de celles ou ceux qui auraient l’outrecuidance de voir ce qui doit rester hors du regard. La dernière séquence très symbolique du film, grand élan contestataire prônant la liberté individuelle visant à la guérison de cet aveuglement forcé, s’avère tout autant un vœu pieux qu’un geste de résistance pour le moins audacieux. Tourné en quasi-clandestinité sous l’égide de ce maître iranien baillonné qu’est Jafar Panahi (co-scénariste et monteur du film), La Femme qui en savait trop est une œuvre puissante et indispensable.

The Land of the Morning Calm

Un autre personnage d’âge mur contient en lui le secret qui gangrène en son sein la commuanuté à laquelle il appartient : le capitaine du bateau de pêche interprété par Yoon Joo-sang (acteur d’une puissance de jeu inouïe !) dans ce qui restera comme le plus beau film de la compétition de ce 31ème FICA de Vesoul, The Land of Morning Calm, second long métrage du cinéaste sud-coréen Park Ri-woong. Ce pêcheur est en effet le complice d’un fantôme : son matelot, époux d’une jeune immigrée vietnamienne moquée par la petite cité portuaire dans laquelle ils vivent en vase clos ; le jeune marin veut se faire passer pour mort afin que sa femme touche les indemnités d’assurance-vie qui leur permettraient ultérieurement de vivre de façon plus sereine ailleurs que dans ce port où aucun espoir n’est permis. Le capitaine se trouve entre le marteau et l’enclume : seul détenteur « vivant » du secret, il doit convaincre la femme du matelot, mais également sa mère dévastée et refusant de croire en sa mort, de signer les documents de fin de vie, sans lesquels aucun argent ne sera versé. Son insistance mêlée à la culpabilité de faire souffrir les personnes qui l’entourent le renvoie à son passé tragique, tout en déséquilibrant terriblement une communauté de pêcheurs déjà empétrée dans une crise tant économique que morale.

The Land of Morning Calm impressionne durablement par la solidité générale dont il fait preuve, que ce soit par la densité implacable de son récit de machination qui, par capillarité, provoque le chaos généralisé dans un monde tout ce qu’il y a de plus paisible, ou par la richesse de ses personnages complexes, aussi violents dans leurs attitudes que profondément attachants dans leur détresse respective, blocs de douleur tantôt dignes tantôt explosant à la face d’un réel qui ne fait pas de cadeau. L’entreprise de Park Ri-woong est classique au sens plein du terme : son œuvre brille par sa solidité, par son intensité et par son regard sur le monde et les personnages qu’il filme exempt du moindre jugement. Par cette approche, il se permet cependant de se faire le critique d’une société coréenne refermée sur elle-même, vieillissante et peu attractive pour les jeunes générations se tournant vers les autres pays de l’Asie du Sud-Est, et de ce fait plus ou moins enferrée dans une sorte de discrimination insidieuse envers les étrangers (le racisme ordinaire subi par l’épouse vietnamienne sur le marché aux poissons est le même qu’elle doit affronter dans les services officiels de l’immigration). Magistralement écrit et mis en scène, interprété avec grand talent, The Land of the Morning Calm rivalise par ses qualités avec certaines œuvres néo-classiques américaines, celles de Jeff Nichols (et particulièrement son Take Shelter [2011]) ou les grandes œuvres tragiques des années 2000 de Clint Eastwood. Le jury de cette édition du FICA ne s’y est pas trompé, et a parachevé la beauté de cette passionnante semaine de festivités en accordant à Park Ri-woong le Cyclo d’Or 2025. Ceci semble totalement légitime : son long métrage est sans conteste un très grand film.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).