…et Tarantino redevient équivoque et problématique. Django Unchained -à ce titre son film le plus limpide- était venu résoudre les ambiguïtés morales charriées par Inglourious Basterds : en racontant la naissance d’un personnage, il séparait dans leur représentation violence cathartique de la fiction et violence insupportable de l’Histoire. Les Hateful Eight venaient révéler que tout cela était du leurre, un leurre nécessaire à la naissance et à la cohésion d’une nation, une Lincoln Letter pour oublier les fondations sanglantes de l’Amérique. Seulement voilà, dans Once Upon a Time in… Hollywood, Quentin Tarantino fait semblant de croire à nouveau -et comme jamais- à la fiction classique américaine. Évidemment tout se joue ici dans le faire semblant. Rien n’est moins aisé que de savoir ce qu’au fond cherche à faire le cinéaste avec ce film qui pourtant semble l’un de ses moins retors -encore un leurre : la linéarité apparente de son déroulé cache une construction des plus sophistiquées.

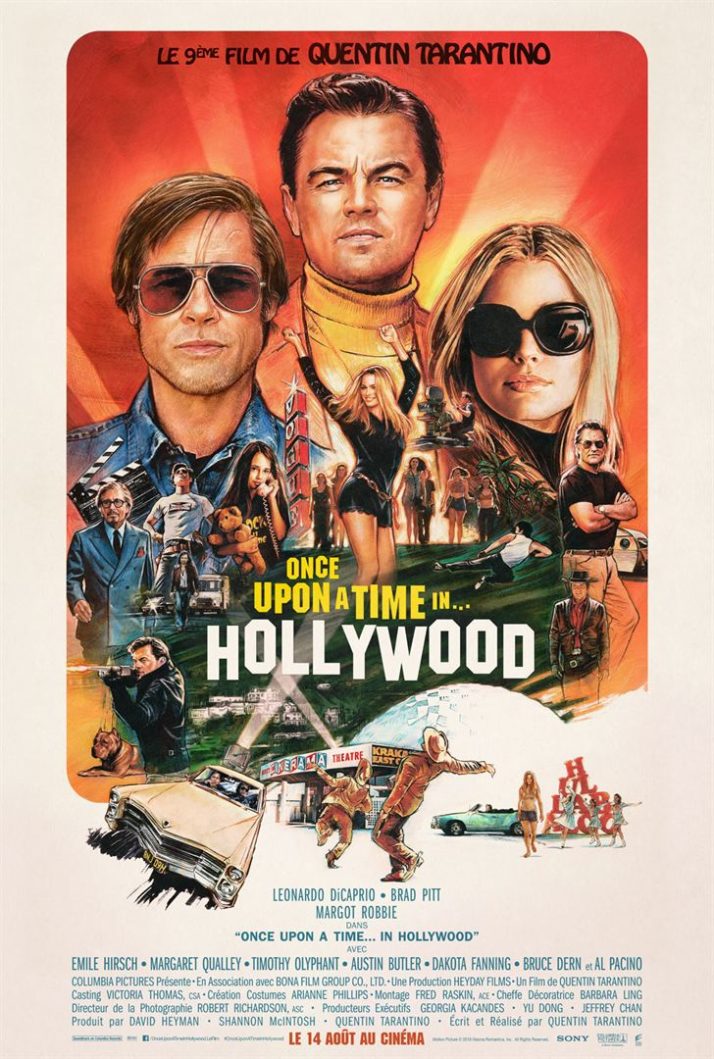

© Sony Pictures Entertainment France

S’il y a une idée, peut-être, qui puisse être énoncée clairement, c’est sans doute celle-ci : Once Upon, film à la fois expérimental et résolument antimoderne, joue la mélancolie contre la nostalgie. L’année 1969 à Hollywood n’existera plus jamais, on ne peut l’évoquer qu’à travers le prisme déréalisant du souvenir et/ou de la reconstitution. C’est -avec tous les échos proustiens que l’expression comporte- un temps perdu. Considérer avec assurance que le film regrette ce temps serait au pire un contresens, au mieux une impasse. C’est aussi la perversité de Tarantino, dans son jeu avec la perception et les affects du spectateur, qui atteint ici son acmé : l’équivoque y est un engagement esthétique. Qu’ont-ils de désirable aujourd’hui, ces Rick Dalton et Cliff Booth, cet acteur de seconds rôles imbu de lui-même et de son confort, et sa doublure arrogante sur laquelle plane un infamant soupçon, ces parangons d’un monde aux valeurs viriles avec leurs certitudes bornées et leurs liens de subordination rendant parfaitement acceptable que le second, qui pourtant fait tout pour le premier (alcoolique et pleurnichard), vive dans une caravane miteuse ? Toute réductrice qu’elle soit, l’étiquette d’anti-héros (soit le pôle opposé de la figure de Django, précisément) est parfaitement apposable à leur endroit. Mais Quentin Tarantino n’est pas les frères Coen, et plutôt que d’en souligner les ridicules, il va nous donner le choix et la possibilité de les aimer malgré tout.

© Sony Pictures Entertainment France

Rick et Cliff sont les personnages de sa fiction, et cette fiction, un artefact cherchant l’éclat passé d’un monde d’avant, ne peut qu’être moralement équivoque -ici, en faisant semblant de ne pas se poser de questions sur tout ce qui paraît à la lueur d’aujourd’hui légitimement aberrant. Il n’y a ni embrassade ni dénonciation mais une ambiguïté fondamentale au cœur de ce film qui nous dit que ce n’est pas parce que c’est faux que ce n’est pas vrai. Il s’agit de faire semblant de pouvoir pour la dernière fois trouver ces types cool. Et les éruptions réactionnaires sont des fétiches au même titre que les typos vintage. Mais si la mise en scène ne juge pas les personnages, pour s’en tenir à l’émotion qu’ils peuvent nourrir, c’est que nous sommes face à un film d’atmosphère, et absolument pas à une étude de caractères. À un chant du cygne qui est avant tout un chant du signe. Et c’est pourquoi son cœur est à chercher dans les – nombreux- moments de déambulation en voiture, au son des titres lancés par l’autoradio entre deux bulletins météo (atmosphère, a-t-on dit). Le grésillement de la radio et celui des néons : c’est la vraie pulsation de ce film (qui par ailleurs, qualité précieuse, imprime solidement sa topologie), pulsation tapie sous les strates d’abyme et de références, comme noyé dans un liquide amniotique cinéphilique. À propos de cette bande-son radiophonique, il faut remarquer combien Tarantino s’éloigne de la logique du clip ayant longtemps fait partie de sa patte, qui laissait son montage se caler sur le rythme des chansons. L’étrangeté et l’inquiétude qui sourdent discrètement dès les premières séquences viennent d’abord de ces morceaux tronqués, parfois en plein hook. Ainsi le refrain de Mrs Robinson n’existe que dans la tête du spectateur… exactement comme l’acte impardonnable qui est reproché à Cliff Booth : la mise en scène le prépare, mais nous n’en verrons rien. À nous de nous débrouiller avec la lacune et l’angle mort ; c’est cela aussi, la mélancolie.

© Sony Pictures Entertainment France

L’acte impardonnable en question est essentiel aux enjeux de la très discutée séquence de comédie mettant en scène un Bruce Lee arrogant et précieux. Une séquence qui sous ses dehors iconoclastes et vaguement potaches est une clé de voûte possible de tout un pan de l’œuvre tarantinienne : s’y opposent deux visons de la violence (celle, réelle, qui tend vers la mort et celle, fictive, qui tend vers le spectacle) et s’y joue une proposition uchronique (« -et si tu te battais contre Cassius Clay ? – Impossible -OK mais imaginons »). Puis, en faisant interrompre le conflit par une Zoë Bell (vraie cascadeuse, ex-compagne du cinéaste) excédée par Cliff, livre une clé supplémentaire, sur l’ambiguïté morale qui lui est consubstantielle (oui, il regarde son personnage avec affection, non, il ne le dédouane en rien), en plus d’un petit précis de sa position théorique. C’est que, plus encore que sur la violence, Once Upon est le sommet du travail de QT autour de la fiction. Une autre séquence, très drôle et très émouvante, en est particulièrement révélatrice : le dialogue entre Dalton et sa très jeune et surdouée partenaire de jeu lors d’une pause sur un tournage, lorsque l’acteur sanglote en résumant le pulp à deux balles qu’il est en train de lire (la gamine lit quant à elle un ouvrage documentaire sur Walt Disney) : même piteuse, factice (ou problématique), la fiction recoupe le réel de nos existences. À nous encore une fois, de faire résonner dans nos réels ce que QT nous donne du parcours (plutôt descendant) des deux acolytes anti- héroïques. Prêcher le faux pour révéler le vrai, en somme. Le cinéaste n’en finit pas ici de passer d’un degré de fiction à un autre (film, tournage, flash-backs, spots…), en passant par le mensonge (que vient démonter une voix-off très rare mais qui nécessiterait à elle seule un paragraphe entier pour sa position dans le récit), sans que la vérité n’appartienne nécessairement au niveau le plus proche du « réel ». Au contraire.

© Sony Pictures Entertainment France

Pause : à ce stade de notre lecture du film, on aura remarqué qu’il n’a encore été fait mention du nom de Sharon Tate. C’est qu’il ne faudrait pas -à notre sens du moins- lire le film comme un récit d’un fait divers de sinistre mémoire. Sharon Tate survole le film comme une présence lumineuse (voire un contrepoint), Manson comme une imprécise menace, et c’est à peu près tout. Bien sûr, la teinte que cette évocation donne au film est essentielle, à la manière dont les frères Coen distillent les signes de l’éclosion dylanienne dans leur film le plus doux (ce n’est pas un hasard), Inside Llewyn Davis : l’Histoire que l’on connaît est là, mais dans le monde des formes en suspens. D’ailleurs, l’apparition du ranch où la secte de Manson a élu domicile (un chapitre qui rejoue à peu près Midsommar -autre grand film estival et équivoque- en condensé) sert surtout la dimension proustienne du récit -Cliff ne reconnaissant pas « son » décor de western, devenu avec le temps une scène pour séquence de zombies- et rajoute une couche dans les allers-retours entre réel et fiction dans la tête du spectateur -ce qui est vécu comme un bobard proféré par la secte se révélant la stricte vérité.

© Sony Pictures Entertainment France

Si cette séquence du ranch est exemplaire, elle se conclut néanmoins par l’un des moments les plus inconfortables du récit, synthétisant cette impression persistante que le film pourrait être lu comme une charge contre les hippies. Si les objections contre cette hypothèse existent (d’abord, l’ancien monde n’est pas plus désirable que le nouveau, si ce n’est, comme on l’a vu, qu’il est passé, ensuite par la présence essentiellement poétique du personnage de Pussycat), elle demeure une lecture possible possible du film, et pas la plus agréable. On peut raisonnablement reprocher à Once Upon de ne montrer de hippies qu’acquis à la famille Manson, auxquels il s’agit de coller une raclée méritée. Pourtant -après une césure temporelle qui fait remonter à la surface l’amertume secrète du film, et substituer à celui des jours le décompte des heures- la catharsis finale (et attendue si on suit à peu près la démarche de Tarantino, au moins depuis Death Proof) n’a pas la saveur vengeresse d’Inglourious Basterds. Car (comme un Mulholland Dr. qui éviterait de passer par le révélateur du Silencio) c’est un dernier acte bien plus modeste qui se joue. Tarantino s’était permis de tuer Hitler à l’écran parce qu’il le pouvait. Ici, dans une ultime volte-face qui fait entrer la morale là où on ne l’attendait pas, il avoue qu’il ne peut (moralement) pas représenter le massacre réel. Il ne peut jouer qu’une petite séquence de film d’horreur aux enjeux rabougris, en lieu et place de la tuerie réelle. Et c’est par cet anti-héroïsme même que ce parti-pris (de la mise en scène et du récit) touche profondément : non, il n’y a pas de geste authentiquement sauveur. Juste un conte factice qui touche au vrai, un objet consolateur, fétichiste et transitoire comme un doudou. Mais qui est conscient que la reconstitution d’une innocence fantasmée ne dure que le temps d’une projection. Avant de rejoindre la doublure de la fiction, celle où s’encaissent les coups qui font mal pour de vrai : le réel.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).