L’Auteur dans la panière du Cinéma d’Exploitation .

Face à l’accueil plutôt enthousiaste mais partiel réservé à Frank Henenlotter – dans le sillage de sorties chez Carlotta d’œuvres d’Exploitation moins glorieuses – et au rebours de la modestie dont ce cinéaste cinéphile fait preuve, on est tenté d’interroger plus avant son originalité. Son intégrité au sein d’un cinéma de genre trop souvent méprisé par les histoires du cinéma et la critique officielle, et parfois un peu renfermé sur lui-même, ne peut que frapper les observateurs au premier abord. Creusons donc l’encéphale, stimulons nos neurones de ses lueurs bleutées et effectuons quelques ponctions pour compléter l’analyse au scalpel d’Audrey Jeanmart et les réponses non moins tranchantes de David Scherer, que cette œuvre farouchement anticonformiste mérite.

Chasing Franky

Seuls deux films chocs suffisent à asseoir sa légende auprès d’une solide communauté de fans, le premier fleurant bon l’autoproduction, le second au budget plus confortable mais jouissant encore d’une totale autonomie créatrice. Plus tard, Henenlotter est repêché par James Glickenhaus à travers sa société Shapiro-Glickenhaus Entertainment. Puis après avoir redessiné le cinéma gore, il refuse comme d’autres pointures de la comédie horrifique, d’être le symbole de sa domestication en échouant à Hollywood. « Ah oui j’aimerais les crever toutes ces baudruches hollywoodiennes gonflées de dollars, ces films mous, tièdes, conçus par des comités d’entreprise ».1 Pendant plus d’une décennie, ses projets suivants seront refusés partout alors que paradoxalement, d’autres cinéastes creusent leur voie, poursuivant à leur manière dans le délire plastique ( Barker …). Mais comme la bête ( en nous ) ne meurt jamais, sa renaissance sera exemplaire. Artiste entier, Frank Henenlotter campe toujours sur ses positions : en plein dans la marge ! Il n’a cure des projecteurs et les analyses de son « œuvre » le font bailler ou pire. Son dernier né, Chasing Banksy se moque justement de la récupération du Street art dans le sérail de l’art contemporain.

Pour un certain nombre de raisons qu’il nous appartient de disséquer, l’art d’Henenlotter fascine donc une communauté d’adeptes exponentielle et fut dès ses premiers faits d’armes perçu comme une figure singulière et majeure des eighties. Totalement décomplexé, son cinéma le situe au delà des clivages inamovibles entre ce cinéma des studios qu’il exècre ( mais qui enfanta tout de même il y a bien longtemps un Tod Browning ), le Cinéma d’Exploitation où s’est épanoui son père spirituel, le regretté Hershell Gordon Lewis, une frange plus underground encore où se terrait un Andy Milligan et même l’expérimental, de l’abstraction pure à l’hyperréalisme d’un Stan Brakhage, immortalisant une autopsie dans The Act of Seeing with One’s Own Eyes ( 1971 ). Sa lutte pour imposer de nouvelles valeurs artistiques et humaines, contemporaine d’un Tim Burton partageant une partie de ses références, ouvre la voie à de futurs géniteurs du bestiaire merveilleux. Comme lui, Guillermo del Toro succombera dès ses débuts au thème de l’addiction, le dard de Cronos pompant goulûment la veine du fantastique, guidé par la même ambition de croiser le charnel et le mécanique pour réhabiliter les monstres. Et si les références du mexicain se ramifient jusqu’aux vestiges du passé ( les citation d’un Goya qui inspire depuis toujours ses compositions ), ses thématiques et son esthétique donnent tout autant vie que chez le père des Bradley’s à cette « pulsion grotesque faite de chair, d’os et de sang (…) cette masse morbide et périssable »,2 l’un et l’autre réconciliant bagage culturel, imaginaire débridé et goût de l’organique à leurs échelles respectives.

Parce que l’amour d’Henenlotter pour le cinéma d’Exploitation – parfois des plus crasses comme en témoignent les perles qu’il exhume pour la collection DVD qu’il dirige chez Something Weird – ne s’est jamais démenti, il est de bon ton de considérer son travail sous l’angle de la légèreté, ce qui revient à lui refuser toute profondeur. S’il a été logiquement défendu par la critique spécialisée, Mad movies et fanzinat en tête, il n’est que tardivement découvert par la majorité de la presse française à cette heure où les biens pensants acceptent désormais le cinéma d’horreur comme une part inévitable quoique saugrenue, mineure pour l’esprit calcifié d’un Ciment, du paysage cinématographique actuel. Aussi, nombre de cinéphiles qui y ont été biberonnés, rappellent souvent l’ostracisme dont ils ont eu à souffrir jusque dans les cursus universitaires. Plus tard, l’heure d’ébranler ces fondations a sonné. Le sacro-saint rôle historique de la Nouvelle Vague et son leg sont violemment remis en question et la Politique des Auteurs devient alors bien malgré elle, le symbole d’un certain intellectualisme. Pourquoi ne pas justement abattre la chèvre à coup de chou et utiliser cette grille de lecture à bon escient pour redonner du crédit à un cinéaste possédant ces traits saillants d’un Auteur de films ? A plus fortes raisons s’il sent le soufre et n’en déplaise, même si ses long-métrages se comptent sur les doigts d’une main polydactyle, histoire de vérifier la pertinence de vieux axiomes à la lueur des connaissances d’aujourd’hui. Et ne serait-ce que parce que ces outils un peu vite relégués au musée, incitent à fouiller les viscères et permettent de diagnostiquer si nous sommes oui ou non, en présence d’un organisme cohérent.

Autopsie de l’Auteur

« Quand un homme, depuis trente ans, et à travers cinquante films raconte à peu près la même histoire, celle d’une âme aux prises avec le mal- et maintient le long de cette ligne unique le même style fait essentiellement d’une façon exemplaire de dépouiller les personnages et de les plonger dans l’univers abstrait de leurs passions, il me paraît difficile de ne pas admettre que l’on se trouve pour une fois en face de ce qu’il y a après tout, de plus rare dans cette industrie : un auteur de films. » Alexandre Astruc3

Certes, le défi est ici proportionnel à la quantité moindre mais peu importe… Considérons dans un premier temps comme acquis que la définition française d’Auteur ne signifie pas ici Scénariste, mais Cinéaste ayant capacité de s’approprier une histoire, des personnages et un univers pour attirer le film à lui. La jeune critique des années cinquante eut fort à faire pour imposer des artistes considérés comme commerciaux par l’establishment ( Hawks, Hitchcock…). En préambule, il faut avoir à l’esprit l’intégrité morale d’Henenlotter et sa conscience aiguë d’appartenir à ce côté obscur créé après 1934 avec l’application du code Hayes, celui du cinéma dit d’Exploitation. Henenlotter le clame haut et fort sur la première page de son site : « Exploitation films have an attitude more than anything ».4 Cette fierté tient à l’origine foraine de cet autre cinéma, qui mettait en contact direct le public de l’Amérique profonde avec les sujets volontairement choquant, pour mieux l’émoustiller sous couvert de dénoncer les écarts aux bonnes meurs. Henenlotter poursuit le combat du mentor HG Lewis, hérite de l’esprit des nudies et autres shocker movies, et plus généralement de l’ensemble de la contre-culture des années 60 et 70. Comme ses aînés, ses sujets de prédilection seront dédaignés par Hollywood et feront le pain béni du cinéma étiqueté bis. Mais pour lui « a film has to be about something ».5 Cette prégnance du fond va différencier Henenlotter d’autres petits maîtres comme des tâcherons, l’émancipant au passage de ce bagage conséquent.

Des « thèmes entrelacés constamment ». Cette première caractéristique de l’Auteur pointée par Jean Douchet tient sans doute au passif de Frank Henenlotter, celui de toute une génération de futurs cinéastes, vis à vis des classiques chéris du genre. Comme nombre d’enfants, il les découvre d’abord à la télévision. Il se souvient ainsi avoir pleuré dans sa prime jeunesse à la fin du Loup-garou : « and I cried at the end…I cried because they killed the good guy ! »6

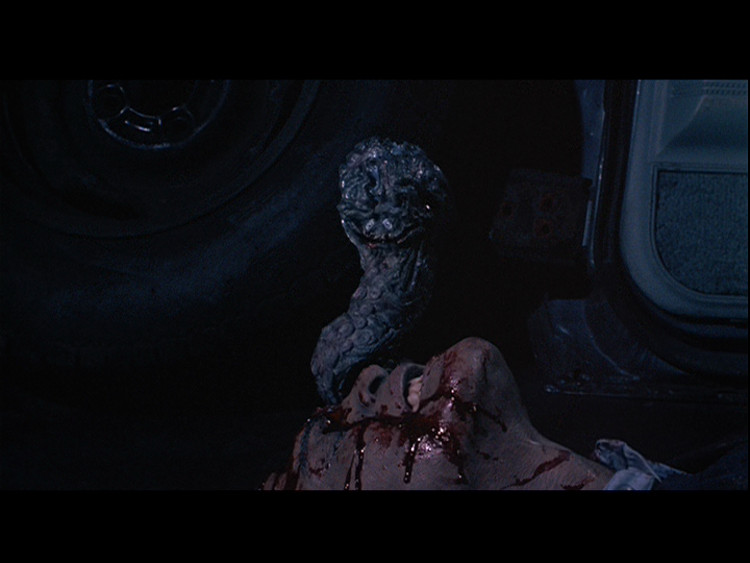

Une prise de position déterminante dans l’ébauche de sa personnalité comme de sa pratique cinéphilique et qu’il synthétisera dans ce constat : « I think eccentrically and I’m a strange little person ».7 Comme un biologiste se démarquant de ses congénères, cet excentrique ose dévier des standards de l’espèce pour faire évoluer les sous-genres ( film de monstres, gore, splatter, comédie horrifique…), à la fois de façon organique, esthétique mais aussi intellectuelle. Et il n’est pas si éloigné de l’humanisme d’un Montaigne rappelant : « il n’y a rien, quoique ce puisse être, qui ne soit pas selon la nature ». Car il s’agit de rendre une existence légale à ses créatures, une légitimité à leurs comportements étranges ou barbares en remontant au trauma originel. La monstruosité ne vient pas de la différence de naissance des jumeaux Bradley – des siamois plus ou moins omphalopages, soient fusionnés dans la partie ventrale – avec un Belial qui formerait l’exosquelette rugueux du tendre Duane, mais la conséquence d’une séparation forcée et jamais consommée. L’observation zoo / sociologique se pose d’emblée en paradigme. Ainsi le dealer new-yorkais XXL ouvrant la seconde séquence de Frère de sang ( Basket case, 1982 ), un cartésien peu philosophe, balance au héros égaré dans les bas-fonds, cette remarque sans appel : « T’es pas normal toi ! ». Le regard inquiet et l’allure « perchée » annulent en effet la fragilité enfantine que se trimballe le comédien Kevin Van Hentenryck, aussi incongru sur les trottoirs de Times Square que cette panière à laquelle il s’accroche comme le coquillage sur le rocher. Après l’entame aussi classique que peu ragoutante, on ne saurait rêver entrée en matière plus directe dans le sujet principal qui agite le cinéma de Frank Henenlotter et nous vaut ce miroir déformant. La dichotomie normalité / monstruosité, associée habituellement à celle nature / science, se retrouve inversée dès le premier flash-back de Frère de sang où les siamois Bradley sont posés en victimes de la folie scientiste et du déni paternel, prolongeant en esprit la position politique du Freaks de Tod Browning, œuvre matricielle du cinéma d’Exploitation. Par la suite, toute la filmographie d’Henenlotter tentera d’accomplir ce présage divin contenu dans la signification du monstrum latin, dispensant parfois un peu de cette béatitude à laquelle devrait conduire la tératologie. La cohabitation entre le prétendu normal et l’a priori anormal passionne le cinéaste. L’héroïne de Sex addict ( ou… Bad biology, 2006 ) en sera – jusqu’ici – l’accomplissement. Un visage doux et un corps désirable y abritent l’anomalie sexuelle surmultipliée ( elle s’auto-définit comme une « jolie petite horreur » ) , laissant loin derrière les trifidées du Dead ringers de Cronenberg. Mais il dote aussi ce ventre d’une existence propre ( plan subjectif infra utérin en désir ontologique ), comme de volonté d’émancipation, d’une conscience, d’un point de vue et même d’une respiration intérieure, le sexe de son pendant masculin, rendu lui démesuré après l’absorption d’hormones. Sans aller jusqu’à représenter l’invisible – le film scientifique, les échographies et autres IRM sont passés par là – la démarche anatomique du docteur Henenlotter rejoint les poupées polymorphes d’Hans Bellmer et sa jointure à boule comme centre de gravité, les personnages d’Henenlotter étant parcourus de tensions sur toute leur longueur ( la carrure de Belial à la détente simiesque, les formes phalliques récurrentes, la prostituée toute en jambes… ). Comme l’artiste surréaliste, il concentre aussi son attention sur la possession sensorielle. L’empathie se fait enfin avec le point de vue féminin, l’insoutenable difficulté de l’être remplaçant les anagrammes surréalistes du plaisir, achoppant sur la voracité d’orgasmes et de mises à bas frénétiques qui condamnent son héroïne aux abysses de la solitude. Mais la plus dérangeante des créatures de la famille – physiquement s’entend – reste Elmer, sorte d’être érectile pestiféré, générant par un sang bleu acquis tout au long d’une existence à rallonges, une lumière puissante mais toxique. Cette exubérance infectée heurte toute conception du bon goût, l’humour à froid contrebalançant une voracité plus liée aux instincts qu’à un savoir qu’aurait pu procurer l’ingestion permanente de cerveaux humains, son absence de scrupules nous absolvant de tout regard moralisateur.

Monstres et merveilles

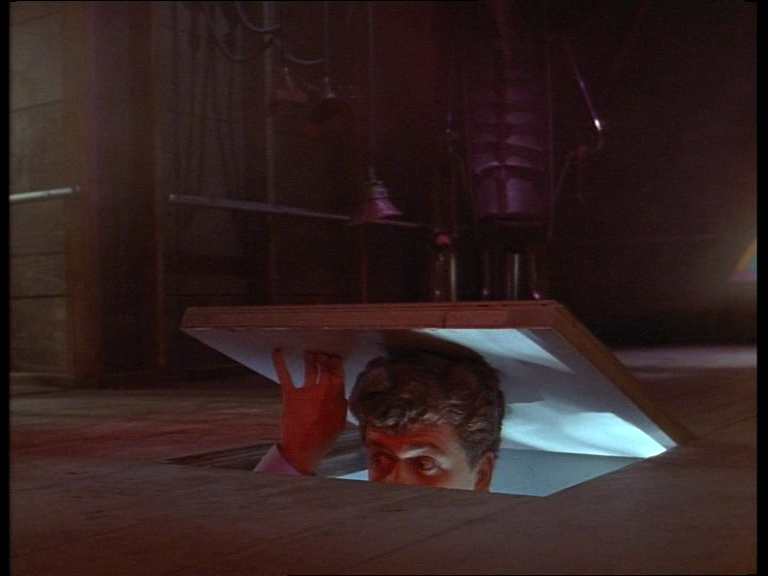

Un système d’évaluation et de classification suppose la reconnaissance de l’altérité mais aussi des spécificités de chacun. Belial, création emblématique apposant sa griffe sur ce microcosme comme sur l’œuvre à venir, est d’abord posé en aberration physiologique et biotique, quoique sa genèse psychologique soit traitée avec un sérieux à peine teinté d’ironie. La main coupable de Donovan, minable voleur de l’Hôtel Broslin, finira d’ailleurs par ressembler à ce nouveau mètre étalon de l’immoralité. Car le cinéma d’Henenlotter tend au renversement des valeurs et il s’avère par la suite que le monstre n’est pas en général celui que la société a identifié au premier coup d’œil. Dans la suite de Basket case ( Basket case 2, 1990 ), le gentil Duane, jumeau sain de corps à l’esprit doucement ravagé, est annoncé par son costume et son allure comme le freak du récit ( et sa tante peut tout autant apparaître dans un flash-back comme un monstre potentiel ) ; moralement plus affreux encore que les marchands de sensations, car il refuse de se reconnaître pour ce qu’il est ( « one of us » ). Le transfer symbolique se fait par l’entremise de la trappe du grenier, équivalent graphique au couvercle de la panière de Belial, regard biaisé qui tranche avec la clarté et la naïveté assumée avec laquelle Henenlotter met alors en scène ses anomalies biologiques. Duane se lancera plus tard dans un réquisitoire d’autant plus improbable que la composition de plans, où priment les liens et les cordages – motif pléonastique du laboratoire du savant fou de Frankenhooker ( 1990 ) – dément toute illusion de liberté en le présentant comme prisonnier des liens du sang. Au contraire, Belial entre lui dans un processus de réhumanisation, lâchant même un premier sourire. Plus encore que le désir de vengeance, le rire est ce facteur qui civilise le prédateur, donnant une essence à l’être de fiction, cette chimère aberrante devenue chair. Ce second épisode, important pour son auteur, entend redéfinir les limites de la normalité à l’échelle des transformations de cet être vivant. Au delà du miroir que lui tendent ses semblables, c’est un environnement plus favorable qui détermine donc son évolution. Ce qui limite sans doute la portée émotionnelle de Frankenhooker – mais au profit d’un discours politique plus irrévérencieux encore – c’est l’absence ontologique du personnage de la prostituée de synthèse, qu’ici le scénario se refuse scrupuleusement à humaniser jusqu’au dernier acte, radicalisant son adaptation de Frankenstein ( la famille s’appelle quand même Shelley… ). Pas d’empathie mais cette fois une vraie bizarrerie qui sourd de la gestuelle de ce mannequin au rabais, réduit par égoïsme et non par amour, à de simples fonctions sexuelles puisqu’elle a été constituée de morceaux de choix !8 Frankenhooker illustre également mais par une voie moins sanguinolente, une des racines étymologiques du mot gore, en vieil anglais « gor ( saleté, excrément ), dans la même famille que gyre et apparenté à gor (saleté en vieil allemand ), goor ( minable, miteux en hollandais ) et gor ( saleté visqueuse en vieil islandais ). C’est dire si, dans ses plus lointaines racines, le gore est déjà associé à l’idée de sale et de répugnant ».9 Henenlotter remplit ô combien ce cahier des charges, ceux qui entrent ici laissant toute espérance pour ne pas se dessécher sur le seuil. Ici, l’absence d’adhésion au monstre donne au film un côté plus dérangeant, presque âpre et permet le transfert des caractéristiques hideuses vers un système libéral ayant comme base la servitude et le trafic de la chair fraîche. Il poursuivra dans Sex addict le débat monstruosité / normalité à propos des canons de représentation de la gent féminine dans les clips de rap, sous l’angle marchand vs artistique.

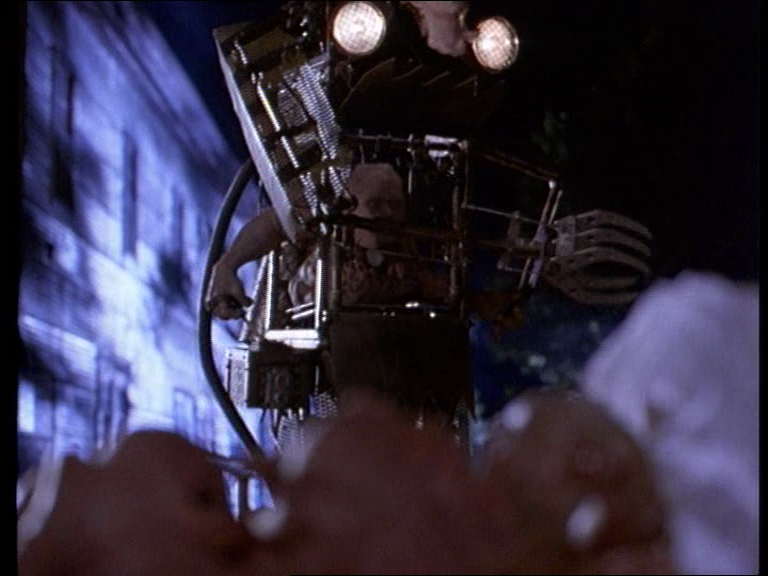

Parce qu’il rend extrême à tous points de vue les affrontements traditionnels du genre avec un « Autre » maléfique, le cinéma d’Henenlotter acquiert aussitôt un statut particulier dans la famille horrifique. Il est intéressant d’y observer comment déraillent les situations banales du quotidien, particulièrement dans le cadre étriqué de la famille, aux comportements lourds de menaces ( le « sweet boy » de la mère de Jeffrey ), cellule malade du corps social ( Basket case, Frankenhooker ) mais aussi à l’intérieur du couple ( impossible communication dans Elmer le remue-méninges / Brain damage, 1988, ou limitée au sexe dans Frankenhooker ). De même les détails sordides abondent, naturellement fondus dans le paysage de la grosse pomme ( la tête dans une poubelle ). A noter enfin que les héros d’Henenlotter sont de plus en plus enclins à élaborer des machineries complexes, soient à la hauteur de leurs morphologies ahurissantes, sans jamais parvenir à les maîtriser ni à fusionner avec elles comme chez Cronenberg ou Tsukamoto. Des capharnaüms mobiles de Little Hal à la machine à branler de Batz, leur côté artisanal, leur structure métallique et leurs formes archaïques ramènent à un gothique plus tranchant et empreint de dangerosité.

Ordre naturel ? Désordre… Le particularisme d’Henenlotter chez les Merry Pranksters du cinéma fantastique, c’est de situer ses monstres au cœur d’un monde instable. Le cadre de base, une cité délétère à la populace composée d’escrocs, de suicidaires, de types à poil dans la rue ( Inarittu n’a rien inventé, il a à peine recouvert l’anomalie d’une politesse judéo-chrétienne velue ), de myriades de filles de mauvaise vie. « Des voyeurs… des cafards gros comme des crapauds, des trompettistes qui braillent à quatre heures du matin, une vieille taupe qui jacte dans les couloirs, des pochards qui pissent sur mon paillasson… Merde quelle baraque ! » dénombre Casey, la prostituée du pallier voisin, seul visage amical et cerveau un tant soit peu sensé du lieu ( et que dire de cette secrétaire cintrée qui, dans une scène comico-hystérique aussi gratuite que jouissive, se lance dans l’imitation des couinements d’une machine à écrire – si ce n’est que la version française a su conserver le décalage originel… ). Bref, des silhouettes bien éloignées des normes sociales acceptables au sein du cinéma des studios et à dire vrai, une jungle infréquentable pour la plupart des mortels. A noter que cette faune évolue selon l’époque ou le milieu social et on visitera successivement la salle de concert d’Elmer, les bars glauques de Frankenhooker, celui plus vintage de Basket case 2 ou encore le fast food de Basket case 3 : the progeny ( 1991 ).

Voici donc quelques balises abominables dans ce ferment thématique monstrueux, obsession congénitale de Frank Henenlotter et qu’un livre entier ne suffirait à lister pour en curer l’abcès.

Les nuits fauves de New-York

Désormais caractéristique communément admise, la peinture sociologique d’une ville cauchemardesque. S’il ne déroge pas à quelques plans d’ensemble nocturnes ou diurnes ( un panoramique spectral sur une musique glauque aux beaux relents transalpins ) l’apparentant aux autres cinéastes new-yorkais, c’est cet hyperréalisme de la vie nocturne qui, dès lors qu’il englobe la sphère publique toute entière, fait soudain basculer le film de monstres du côté du film monstrueux pour composer un véritable monde originaire naturaliste dont pourront dériver toutes les pulsions. A l’époque de la sortie de Brain damage, le tartuffiant André Moreau regrettait dans Télérama qu’Henenlotter réduise sa vision de l’Amérique à ces quelques lieux sordides. Au contraire, le témoignage apparaît des plus précieux aujourd’hui. On le sait, Frank Henenlotter a passé son adolescence et sa jeunesse à errer de cinéma en cinéma tout au long de la célèbre et infamante 42ème rue. Par la suite il parcourt avec sa caméra, ces lieux où sa fringale perpétuelle le conduisait. L’errance dans Times square, la faune de l’hôtel Broslin de Basket case, les casses, ruelles, la salle de concerts de Brain damage, les toilettes de Frankenhooker, les shootings ou les accouplements furtifs de Sex addict, mettent en jeu des lieux typiques de la ville de New-York, jusque dans leur abandon. « Non pas que ces films aient été des documentaires, mais nous voulions effectivement donner des impressions de New-York. Car comme il y avait moins d’effets spéciaux en ce temps là, l’idée était de tourner dans les rues, d’utiliser des extérieurs réels en tentant de les rendre visuellement intéressants » confirme James Glikenhaus.10 Henenlotter respecte en outre la cartographie des lieux, même quand le centre-ville se tient à distance, preuve d’une réflexion sincère sur l’influence de la ville sur ses personnages, globules circulant dans la charogne encore tiède. Si l’hôtel de Frère de sang est un estomac où se concentre la zone locale, les WC sont le repli du junkie, ce lieu terminal où sa pupille morne se confond avec le trou de la cuvette, anus d’un monde urbain à l’existence viciée.

L’hypersexualisation des films d’Henenlotter découle elle-même du quartier, l’auteur aimant à rappeler que durant le tournage de Brain damage dans le West side, il entendait chaque matin le bruit des préservatifs usagés et des capsules de crack sous ses pas. C’est peut-être pour cela qu’il met en boite, le temps d’une échappée improbable de Basket case, la romance façon Woody, illusion noyée de jazz plaquée sur le cliché de la statue de la liberté. On a cru la veine tarie11 après sa migration vers des ailleurs plus sectaires, toute une population ayant été chassée à coup de karcher par la nouvelle administration des 90’s. Déplacée pour partie vers ces quartiers résidentiels honnis qui ouvraient le meurtre liminaire de Frère de sang et berceau familial du Jeffrey de Frankenhooker. Pour Basket case 2, et toujours selon un principe d’inversion des codes, c’est le New-Jersey ( puis sur une même pente, la Géorgie rurale dans The progeny ) qui a phagocyté l’atypie du freak, coulée dans un american way of life et des intérieurs de soap. Un quartier chasse un autre, l’avale, l’infecte, Sex addict remettant enfin la balle au centre ( Brooklyn ) pour notre plus grand bonheur. De toutes les rues planifiées, la folie remonte dans le cocon domestique ( Elmer ), toute ville n’étant rien d’autre qu’un grand organisme mutant où les passants sont à la recherche, qui du virus, qui de ses leucocytes. Durant cette quête de personnalité, phases constituantes de natures héroïques ou d’échecs patents, les trajets déambulatoires se déroulent en street home movies comme autant de périples initiatiques.

Produit d’une cité en crise, et dans un pays qui encourage la prolifération d’expériences communautaires de toutes sortes, la solitude est vécue comme l’antichambre du mal ( discours exprimé en l’état dans le Body parts d’Eric Red ). Hennenlotter qui la pratique de longue date dans les salles obscures, se revendique clairement comme antisocial et anarchiste, tout en confessant son besoin de relation humaine.12 Cinéphile maladif, il arpentait sans relâche son territoire de chasse, alimenté par les marchands de sexe et de violence.13 Cette déréliction fait écho à l’unicité de l’expérience cinématographique du spectateur dans sa caverne d’où émergera l’égocentrisme du geste créateur (réalisation de soi par la photographie pour Jennifer ). Le cinéaste a d’ailleurs l’impression d’évoluer dans un vacuum quand nous imaginons outre Atlantique une scène indépendante structurée et forcément liée.

Le soliloque devient ici un tic de style et témoigne d’un besoin d’expression, d’un désir d’accomplissement quel qu’il soit, quoi qu’il en coûte. Il proclame Jeffrey « être névrosé », avec son discours en circuit fermé et guère plus élaboré que les scansions mécaniques de sa créature ( le célèbre « Wanna date ? » ). Conséquemment, l’homme seul est un genre de freak urbain en proie à l’autisme. Duane nous apparaît de prime abord comme la représentation d’un doux dingue dans un monde féroce et peuplé de figures toutes aussi isolées, car mues par l’intérêt quoique plus hautes en couleurs. L’entière séquence de l’arrivée à l’hôtel Broslin n’est qu’une succession de numéros où chacun présente ses peurs et par la même ses tares. Duane ne peut plus alors que prendre le spectateur à témoin, égrainant sa haine d’une famille ayant brisé la symbiose de la fratrie, en une blessure encore plus psychologique que physique. Au premier degré, il est victime par contagion de cette exclusion propre à tout paria. Mais leur lien puissant métaphorise, à toute allure sans doute, un dédoublement de personnalité. Belial pourrait au départ de la saga être perçu comme la persona de Duane et son irascibilité, le produit de fonctions cognitives exacerbées par la dualité.14 Le cœur ayant ses raisons, Duane créerait ainsi le masque de rage d’affects imputrescibles qui l’exonèrent du passage à l’acte tant qu’il ne sort pas du panier matriciel. Bien qu’il n’invite pas au réalisme, il faut aussi envisager la constitution du « ça » Belial ( expressionniste s’il en est ) sous un angle physiologique, avec de probables lésions du cortex cérébral, l’atrophie de certains aspects de sa personnalité et de son cœur, jusqu’à la relativité de son âme ( il est mu par un instinct animal; en tout cas Henenlotter pratique la dérision dans le partage de leur Humanité ). La négation de la part monstrueuse de Duane comme son besoin de rompre son isolement auquel « leur » condition les condamne de facto, transforme sa volonté d’émancipation exprimée au cours de tirades réitérées, en pulsion destructrice ( mort de Susan, autant par dégoût que par masochisme au finale de Basket case 2 ). Le manque violent ainsi créé est perçu très sérieusement par le spectateur sensible, par le truchement d’une sorte de télépathie affective, renforçant une identification incongrue au sein d’un tel comique dégénéré.

Parle à mon être, mon corps est malade

Dans la plupart des films de jumeaux, leur ressemblance rend cette identification à l’un plutôt qu’à l’autre quasi impossible et c’est l’intrigue qui le plus souvent utilise cette dualité pour en signifier la mauvaise part. Ici, nous sommes amenés alternativement à nous extraire de Duane pour faire corps avec Belial dans ses prouesses motrices, à entrer en synergie avec ses désirs quand les conclusions atroces de ses actes agissent comme un repoussoir ( ce cannibalisme endémique qui renvoie à une existence sans essence ). Belial est encore ce parlêtre lacanien dont la jouissance ne se soucie plus d’être reconnue, car dans leur être ensemble « l’Autre est celui qui ne me reconnaît pas, non pas au sens d’une méconnaissance mais au sens d’un manque irréductible de médiation entre le sujet et l’Autre. C’est un manque que le signifiant ne peut pas combler car ce manque relève d’un autre régime que celui du symbolique. Le désir de l’Autre n’est alors plus tant ce que je désire pour être reconnu que ce qui m’angoisse ».15 Enfin, la nature en souffrance des frères Bradley exprime mieux que toute autre la séparation entre le corps et l’esprit, le dialogue conflictuel entre moi, surmoi ( Duane ) et ça ( Belial ). Dans Frankenhooker, un geek pré-hotaku (faire la comparaison à un stade plus avancé avec les héros masculins d’Hisayasu Sato ) au cerveau rendu « dangereusement anormal » par la perte de sa fiancée, est amené à congeler des parties séparées, puis à recycler des corps sans cervelles. Lui-même s’autostimule par des coups de perceuse dans la boite crânienne, brouillant sans la moindre hésitation la frontière matériel-immatériel. Geste inversé de l’artiste de Driller Killer, rendu fou par le bruit urbain et la présence du voisinage, par lequel Henenlotter perpétue la dimension d‘un mal intrinsèque. Quant au héros de Sex addict, surnommé Batz ( pour Batzilla ) en raison de l’étrangeté de son comportement, il se livre à un dialogue permanent et à sens unique avec un pénis affamé.

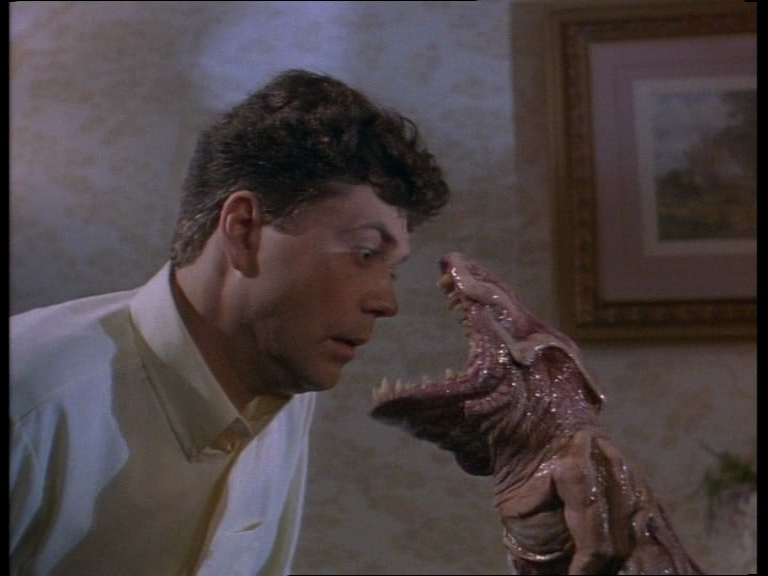

La symbiose entre le héros de Brain damage et son hôte, basée sur la dépendance mutuelle, se révèle un fiasco. Pire, tailler une bavette – très concrètement cette fois – avec Elmer dérange le spectateur, en bousculant les normes biologiques établies par les lois de l’Evolution. Face à notre impossibilité à accepter rationnellement la supériorité d’un parasite régressif tout droit sorti des cauchemars de la petite enfance, nous vivons cruellement l’abandon de Brian, amené à se barricader pour jouir en solitaire de cette union contre-nature. Elmer, qui supplée à l‘appel de la couette ( plusieurs scènes s’ouvrent sur le suaire bleu où s’enlise Brian ), à la tendresse du doudou par une fusion amoureuse ( pénétrations insistantes et orgasmiques qui nous sont montrées à un niveau presque expérimental ), peut figurer la conscience intentionnelle de Brian en nous dirigeant vers tous les champs de l’expérience phénoménologique, tendue à l’extrême entre trip psychédélique ultime et sensation de manque. A bien des moments, leurs échanges verbaux sont focalisés sur un débat où les besoins vitaux se heurtent aux valeurs morales du bien et du mal. Les morceaux d’encéphale extraits de son oreille sont alors autant de parts d’empathie qu’on nous arrache. Car cette solitude sans appel est celle d’une toxicomanie qui s’éprouve d’abord physiquement.

L’addiction s’il vous plaît

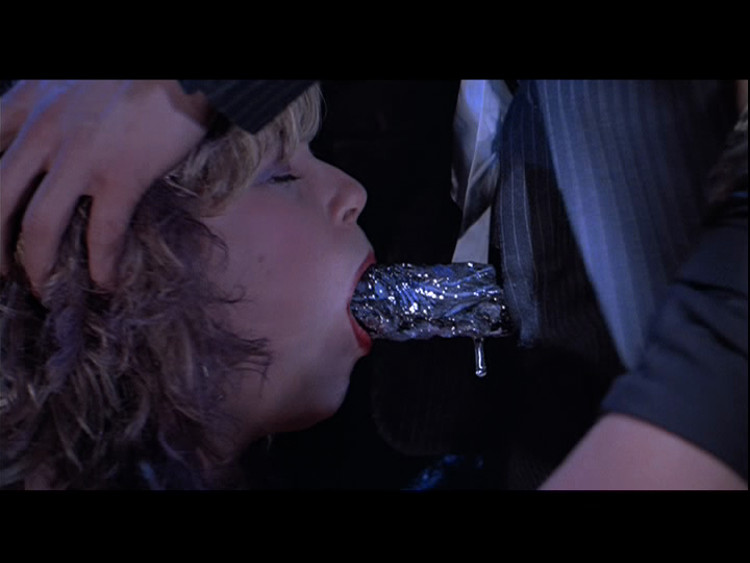

Brain damage est une parabole sur le destin du toxicomane et sur l’addiction, un des grands thèmes d’Henenlotter et corollaire des précédents. Le rituel du shoot y est représenté sous une forme répulsive quoique grotesque – le plan d’un cerveau vu en coupe, la juxtaposition d’organismes endémiques – dans l’esprit des vieux films à visée éducative et dont le but était moins de dégoûter de la drogue que d’effrayer et de fasciner le chaland par des comportements déviants. Malgré son impossibilité sémantique et son caractère délirant, ce plan garde un côté ultra sensuel : neurones à vif baignés d’un liquide / fée bleue, délicatement percés d’un dard propre à exciter le derniers des junkies. Et l’on peut presque sentir la petite piqûre par la force du découpage, la lenteur mortifère et le jeu de Rick Herbst, ce qui rend la représentation de l’acte toute aussi efficace que celle, syncopée et plus mentale, de Requiem for a dream treize ans plus tard. Henenlotter concédant sans se faire prier qu’Elmer fut conçu dans une période de forte addiction à la cocaïne après une rupture amoureuse.

Cette fable déglinguée vient combler le vide laissé par la compagne, mais plus sûrement par la carence de cet autre en soi, dissous dans l’inanité d’années yuppies triomphantes. Mais à chaque époque sa potion magique… et son pendant : héroïne-sang frais, psychotropes-cervelle, crack-sperme, hormones de croissance et médicaments en tous genres-vagins. Moins une vanne qu’un constat car Frank Henenlotter était dans la place quand la nouvelle Gotham a été frappée de plein fouet par la vague de crack qui a inondé ses nuits, la dépendance déchaînant l’hystérie collective ( voir la même année New Jack city ). Il y a aussi dans le monde de la prostitution, cette accoutumance générique à la rue, en tant qu’activité économique rentable, mode de vie et raison d’être, qui dicte à la nouvelle Elizabeth ses automatismes.

Qui dit drogue dit dealer : l’apparition mémorable de Basket case retournée au néant de son coin de rue, la silhouette du personnage ne va cesser d’évoluer en déclinant les représentations de cet indispensable VRP urbain. Culturiste-maquereau en la personne de Zorro, archétype de la racaille qui se rêve en baron du crack, puis au mitan des années 2000, pharmacien 2.0 délivrant à la carte une infinité de paradis artificiels et leurs suffixes en « iques ». Si les noms et les modes opératoires changent, les rituels restent peu ou prou les mêmes. L’infamie colle de toute éternité à une dope qui fait exploser tous les repères moraux. La preuve par l’exemple avec la scène de ménage du couple de toxicomanes de Sex addict, perturbante et drôle, les vieux accros dignes de Naked lunch et les démissions d’un Brian vaincu par ses hallucinations jusqu’à n’être qu’un canal. Le summum restant le calvaire de Batz, perpétuellement esclave d’une « bite camée », nouvelle tumescence créée à la suite d’une opération chirurgicale malheureuse conjuguée à l’abus de stéroïdes, et métaphore in absentia des années viagra. Le contrôle que tente en vain d’obtenir Batz sur son python déchaîné prolonge par ces prescriptions anarchiques les expérimentations douteuses du Jeffrey de Frankenhooker. La dégénérescence atteint ici le paroxysme avec des séances de shoot répugnantes. Puis le corps hurlant sa dépendance et la démence du trippé tenant de la tarentelle effrénée ( au sens médicinal ), Batz et Jennifer finiront séparés dans une commune overdose. La fin de Brain damage est une sorte de fantasme du bonheur pour tox au dernier degré : un voyage permanent et qui ne redescend jamais. De manière générale, tous les personnages d’Henenlotter sont à la poursuite d’une dose quelle qu’elle soit, même en matière de sentiments. Les flashes blanc éblouissant Brian, idoines au premier shoot à l’héroïne, s’invitent ça et là dans les films suivants pour marquer des paliers dans le long cheminement vers la connaissance de soi. Et de manière générale, c’est tout le cinéma de l’Auteur qui est affaire de dosages car hors de la norme courante, il s’agit de gérer l’excès selon de nouveaux critères. Néanmoins, la force évocatrice du sujet repose toujours sur une peinture réaliste du milieu.

« L’homme est malade parce qu’il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement, dieu, et avec dieu ses organes. » écrivait Artaud prêchant l’avènement d’un corps sans organes. A un certain niveau, si l’addiction au sexe se mue en maîtrise de cette énergie pour faire remonter la kundalini dans les chakras, elle permet d’accéder au trip ultime : Dieu ( monologue final de Jennifer ). Mi Graal, mi provoc, son cinéma ne laissera aucun public indifférent… Mais outre les substances illicites et la sexualité libérée, tout peut devenir assuétude. La chirurgie par exemple, qui permet à Jeffrey de satisfaire ses velléités de contrôle comme de stimuler sa créativité. Et bien entendu, le cinéma qui nous relie à la grande boulimie du cinéaste : « Au lieu d’aller à l’école, je hantais la 42ème rue et les bas-fonds à la recherche de salles où l’on projetait des films underground, des triples programmes qui changeaient tous les deux jours ».1 D’où la vision d’un Brian transformé en homme-projecteur au stade terminal. Drogue et cinéma réunis dans la même grande illusion…

Nymphomaniaques

« L’homme quand on ne le tient pas est un animal érotique,

il a en lui un tremblement inspiré,

une espèce de pulsation

productrice de bêtes sans nombre qui sont la forme que les anciens peuples

terrestres attribuaient

universellement à Dieu. »

Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu, 1947.

A l’inverse de personnages tentant de combler avant tout un manque affectif, les monstres d’Henenlotter sont l’expression physiologiques de la luxure, bridée sous des siècles de puritanisme,16 la continuité désirable de notre vie excessive. Accepter Elmer, c’est d’abord recevoir une plus-value. Comme l’héroïne – la drogue, pas Jennifer -, il annihile la libido en l’incarnant. La sexualité débordante constamment citée ( Belial, une forme de somatisation ? ) est métaphorisée dans Elmer, tant par ses incursions que par son aspect de phallus lacanien. De là son aisance à évoluer dans un biotope nocturne sexué, devenant ce « signifiant du manque, le signifiant de la distance de la demande du sujet à son désir ».17

Le haut du gland et la couronne d’Elmer sont la représentation littérale d’une cervelle à fleur de peau ( et plus probablement de sa libido excessive ), ses neurones se substituant à ceux de Brian.18 Un délire proche de ceux de deux films importants de la décennie : la fusion orgiaque de Society et les désirs exacerbés de From beyond. La personnalité étouffée, cette concupiscence devient ici corps étranger pathogène. Ou mutant comme le fœtus refusant de quitter le ventre maternel, fusion de l’alien de Giger et de l’Elmer de Bartalos et dont le faciès de pénis carnivore se retrouve nez à nez avec Duane en un œdipe symbolique. Endiguée dans son versant positif, la libido irrigue Jeffrey et Jennifer d’énergie créatrice, cette dernière s’appropriant une représentation purement sexuelle du corps féminin. Il est donc symptomatique que Jeffrey remplace la tête de sa future ex-fiancée par une photographie unidimensionnelle. Une tête bien faite certes, mais juste son image.

« Où est ma zigounette ? » s’inquiète Jeffrey dans l’épilogue de Frankenhooker, prémisse de la terreur qui terrassera Batz quinze ans plus tard. La sexualité trône au centre des préoccupations des uns et des autres. Après les rapports impossibles, la défloration psy et carnivore d’Elmer ou le dépucelage du troisième type, les accouplements bestiaux de Basket case 2 sont traités de la façon la plus frontale qui soit. Henenlotter y présente dans un long montage parallèle qui dialogue avec l’impossibilité de trouver un équilibre pour l’être « moral », un panorama évolutif de la mise en scène du sexe dans le cinéma bis américain. Il filme d’abord des rapports – presque – sains, valorisant l’art de la caresse. Préliminaires typiques d’un cinéma d’exploitation des années 60 encore contenu par la censure. Les émois de Bradley’s en quête d’une première fois comme la bizarrerie de l’univers d’Henenlotter rappellent ainsi certains nudies que l’Auteur consommait en grand nombre encore adolescent. « Aux nudies, l’archaïsme de la honteuse pulsion scopique et l’exploitation sans limite du fantasme inavouable. Maligne association de marchandisation des fantasmes et d’identité transgressive faite d’images chocs – le rock’n roll n’a pas l’exclusivité d’une provocation sexuée si bienfaitrice pour les investisseurs –, le nudies aura vécu le temps d’une vertigineuse et incessante exploration des limites de la « monstration » et du « visible ». »19 Mais ces attouchements cinématographiques ne sont pas l’unique ressort de la mise en scène… Grand connaisseur de films hard des années 70, Henenlotter accomplit et prolonge leurs « rêves de films » en intégrant une grande partie de la syntaxe pornographique, même s’ils n’insiste pas sur les close up réalistes ( et pour cause !! ) d’organes génitaux en pleine action. La fellation de Brain damage prend tout de même une dimension iconique ! Et à dire vrai, les rapports sexuels de ses films sont consommés bien au-delà du seuil toléré. Ils s’opposent à toute bienséance. Pourtant, l’humour et la dérision permettent de contourner les critères de la censure en la matière – il est classé R plutôt que X – alors même qu’il dépasse la simple maturation sexuelle, pour plonger avec véhémence dans les zones obscures de la débauche, Eros fist-fucké par Thanatos… Dans Sex addict, Frank Henenlotter va réconcilier les pôles sadiques et masochistes par les expériences personnelles des deux protagonistes ( les genres étant rabibochés dans une vision de la femme en dominatrice ). Le héros – mais qui est le héros, Batz le démissionnaire ou son sexe conquérant ? – ne sait en aucun cas jouir de cette sexualité augmentée qui lui reste étrangère quand l’expérience féminine peut être intériorisée, puis théorisée. L’Auteur conclura cette révolte biologique par un status quo qui ne fait qu’entériner la puissance du physique sur le cérébral.

Car après les fantasmes tarifés de Frankenhooker, et maintenus dans un registre tragi-comique, la sexualité – à la fois subversive et photogénique et ce, la petite mort comme la grande -, devient enfin le thème principal du scénario de Bad biology ( Sex addict ). La traduction française du titre se réfère là aux orgasmes intensifs d’une Jennifer en proie à ce « syndrome d’excitation génitale persistante » qui taraude plus ou moins tous les héros d’Henenlotter. La masturbation devient une grande affaire et une pratique salvatrice, sauf peut-être pour le vibromasseur surchauffant dans un ventre insatiable. La nymphomanie est traitée ici avec plus de concision que plus tard chez Lars von Trier. L’Auteur enfonce le clou de Frankenhooker et dénonce la misogynie. La jouissance féminine de Sex addict prend aussi à rebours les clichés habituels – notamment ceux peuplant parfois les clips de hip hop de son co-scénariste il est vrai. La saturation sexuelle du corps de la femme énoncée par Foucault est d’abord remplacée par un lamento, voix off omniprésente hésitant entre revendication du manque et constat social objectivant. Il confère au personnage ce rôle de témoin mettant aux prises la position de la femme hyper sexuée et le récit d’aventures décevantes et répétitives. Jennifer transcende alors ses échecs par sa pratique artistique, dans un geste similaire à celui du créateur de Basket case. Ce portrait est la réplique de la dépendance physique de Batz, obligé de recourir aux artefacts ( machine infernale, séquences pornographiques ) pour gérer une sexualité aussi démente qu’envahissante. Enfin, la dernière partie exploite la convoitise naturelle à l’encontre d’une batterie de comédiennes peu farouches comme la jouissance légitime de sa protagoniste

Chez Henenlotter, le sexe n’est pas qu’un simple argument à sensation, même s’il tend à minimiser ses réflexions personnelles. Abordé comme une banalité par des personnages qui doivent faire face à des phénomènes hors du commun, ceux-ci se heurtent à sa réalité tangible et plus seulement à une inconsciente perversité. La part organique est ainsi extériorisée, en partenaire avec lequel il faut apprendre à vivre. Le pouvoir du phallus y est malmené, vitupéré. Sujet du film : comment maîtriser cette énergie sexuelle réalisée, cette « part maudite » théorisée par Baudrillard ( La transparence du mal, essai sur les phénomènes extrêmes, 1990 ). « Dieu veut me baiser » assure Jennifer, seule à sentir la puissance de cette énergie interne, bien au delà de l’aura qu’elle lui confère. Ce mélange avec le religieux, assez osé, n’a certes pas grand-chose à voir avec les visions tantriques de bobos encanaillés. Au delà du plaisir de choquer, la question est cruciale parce qu’elle démange l’ensemble d’une société américaine prise entre refoulement et surconsommation. Pour preuve, le débat pertinent autour de John Holmes et de son appendice monstrueux, rêve des uns, « anguille morte » des autres. Le personnage de Batz dérive des abus fameux du plus important et prolixe comédien du hard et de sa déchéance programmée. Son dilemme moral chronique génère cette verge folle et couverte de tumeurs, vision malaisante qui ne flatte aucun spectateur masculin… En conclusion surréalisto-gaguesque, le membre ayant fait sécession, le tout sexe, n’engendre qu’une infinie reproduction de lui-même.

Quel est donc le genre des monstres d’Henenlotter ? Androgyne, changeant, dans les deux premiers films ( d’ailleurs pour le personnage d’Elmer, l’Auteur pensait d’abord à une sorte de raie manta, forme autrement plus féminine ), puis plus affirmés dans les brûlots anti sexistes suivants. Alors que deux créateurs mâles ont porté Elmer sur les fonds baptismaux, le film louche vers la culture queer : tee-shirts moulants, sous-texte du moustachu dans les douches, scène sibylline où Brian joue dans la baignoire avec Elmer… Et en exagérant à peine, Batz semble illustrer les travaux de Jonathan Dollimore portant sur la représentation conjointe du sexe et de la mort chez les malades du SIDA, par exemple sur l’analogie entre l’étreinte d’un sexe masculin et la préparation d’un fixe.

La stratégie du choc

Les différents instincts prédateurs des personnages sont distinctifs d’un pays en crise tout au long années Reagan. En témoigne la popularité des films de serial killers,20 qu’Hollywood adoube avec la trilogie Hannibal Lecter. Le silence des agneaux n’est qu’une grande métaphore de cet immense territoire américain devenu jungle ultralibérale, où il s’agit juste de déterminer qui mange qui. Le cinéma d’Henenlotter est alors devenu ce corps témoin, ce corps personne, gâté par les affections chroniques, parfait cobaye pour les pathologies contemporaines. « Je dois couver un truc » s’inquiète à juste titre Brian, confronté à l’expérience directe d’une maladie qui confère à sa stature le pathétique de la dégradation. Dans ces corps contrits, atteints dans leur intimité, résonne constamment l’époque de leur gestation, coincée entre paupérisation et chômage de masse, SIDA ( le look de chibre malade d’Elmer comme injonction médicale ) et toute la panoplie des maladies génétiques ( années ADN )… La scène de douches se fait l’écho de l’ignorance d’une communauté homosexuelle en pleine hécatombe, avec ces tee-shirts d’un blanc immaculé qui ne demandent en définitive qu’à être souillés par cet « ici tu es en sécurité ».

Sur un plan « hospitalier », Henenlotter rejoint volontiers les spécialistes déments de Brian Yuzna ou Stuart Gordon et partage leur méfiance à l’égard du serment d’Hippocrate. D’ailleurs des frères Bradley à Jennifer – l’artiste multiclitoridienne se déclare d’entrée « seek of doctors » – en passant par une Elizabeth victime de la chirurgie esthétique, ce ne sont pas les raisons qui manquent de se défier de la science. Une exception notable, Mamie Ruth rebaptisée pour l’occasion Doctor Freak ! La suture monstre-médecin s’opère à l’occasion de Frankenhooker, le plus classiquement anatomique de tous et ce, dès son générique. Les créations d’Henenlotter comportent aussi une base virale, vaccin contre une culture américaine aseptisée, œuvres douloureuses quand on les voudrait anesthésiées. Armé de sa caméra bistouri, Frank Henenlotter s’impose ainsi comme le médecin-chercheur du cinéma de genre américain.

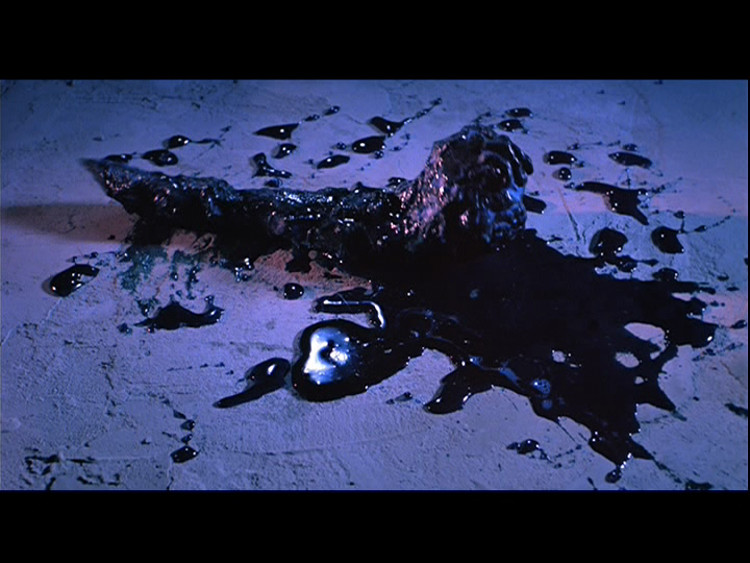

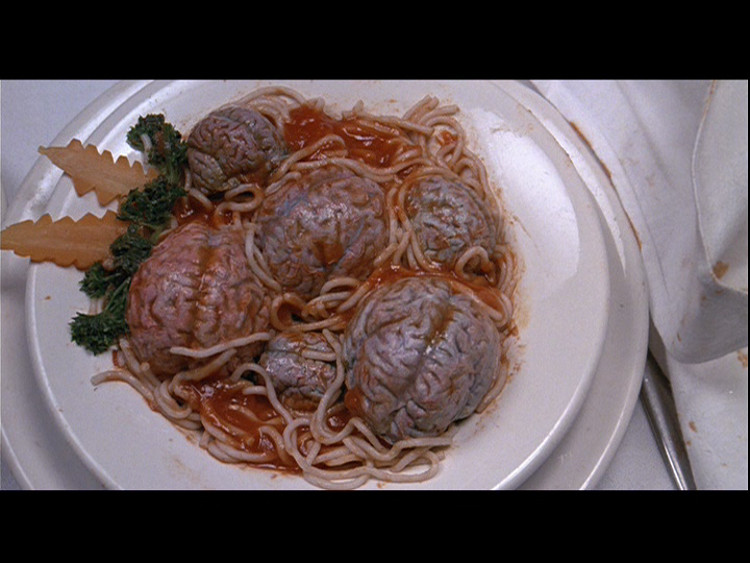

Aussi, rien d’étonnant à ce que l’intégralité de son œuvre soit contaminée par la matière organique dans un naturalisme deleuzien. Les chambres vermoulues ( ou anonyme pour celle de Brian ) sont les mondes dérivés se remplissant de déjections. L’altération gagne à son tour une bande sonore en pleine liquéfaction, avant que le sang ne repeigne un univers urbain à la dérive pour mieux le ragaillardir. Marc Godin résume l’idée force d’un genre : « Le gore fait gicler le sang et le fixe, le plus longtemps possible sur l’écran ».21 Pour le cinéaste, il s’agit de briser les tabous et de frapper une société qui ne tolère plus la moindre des sécrétions car comme le rappelait Amos Vogel, « La représentation de toutes les sécrétions de l’organisme ( matières fécales, urine, sperme, menstrues ) est frappée de tabous parce que ( bien que nous protestions souvent du contraire ), le corps demeure à nos yeux entaché d’impureté, d’animalité. Plus l’événement offre un caractère universel, moins il doit être offert en spectacle. »22 D’où l’importance de cet Art de voir par ses propres yeux ( traduction française du film de Brakhage évoqué précédemment ) pour un protagoniste à la recherche de sa totalité. Une manière de voir qui permet en outre de délimiter un tracé anatomique de cet inconscient physique dont Belial – et plus tard Elmer – deviennent les excroissances psychotroniques. Parmi les tabous représentés, la scatologie, à travers Elmer, créature fécale néanmoins capable de l’illusion alchimique et tous ceux alimentaires : contemplation de boulettes palpitant dans l’assiette lors de la scène hallucinatoire du restaurant mais aussi durant la fête de Basket case 2, plan où Belial déguste des spaghettis en un humour crade qui renvoie à Fatty cuisinier !

Si on constate que les thématiques et les marottes de cet ovni du cinéma américain collent au bonhomme comme l’herpès aux bouches avides des adolescents, elles ne suffisent pas à asseoir l’Auteur sur son piédestal. Selon les bons vieux critères définis par les jeunes turcs de la critique françaises des années 60, encore faut-il identifier un style.

L’art du contrepoint

Le style Henenlotter, c’est d’abord un ton : on y retrouve le mordant d’un Larry Cohen ou les provocations punk à la John Waters dont il rappelle les émanations seventies et il peut être vu comme un des pères putatifs –Trois hommes et un bousin ! – de ce qu’on nommera, souvent excessivement, « cinéma trash ». L’ironie féroce des dialogues, terre à terre, peut même frôler le surréalisme ( Basket case 2) ou donner dans la satire ( les textes du groupe de Sex addict ). Ils diffusent leur petite musique en jouant sur différents régimes : au silence plombant de héros perdus dans leur monologue intérieur, répond la logorrhée de personnages intrusifs ( Doctor Freak, Elmer… ) et les cris de monstres privés ou presque de la parole. Le dialogue est enfin un liant entre la douleur du réel, d’origine sociale, et la beauté, même vénéneuse, de l’imagination.

La dialectique est encore de mise sur le plan narratif. D’un côté, l’expression de la normalité, la folie douce, le trauma atténué. Voir à ce titre le flash-back traité en rupture, comme un procédé archaïque dont l’irréalisme quasi onirique et la naïveté influenceront nombre de créateurs du genre. Le visage lisse de cette normalité sera celui de jeunes premiers : Kevin Van Hentenryck / Duane, James Lorinz / Jeffrey, Rick Herbst / Brian ( et même son frère, Gordon Mc Donald / Mike ), Anthony Sneed / Batz. Tous potentiellement sains mais qui dévoilent une part de folie plus ou moins consciente, cette moitié obscure de leur psyché : Kevin Van Hentenryck et son air ahuri puis psychotique, le génie de la médecine de Frankenhooker et sa petite lueur vicieuse, Brian qui accède à un nouveau statut de grand masturbateur en s’enfermant dans une jouissance solitaire, envers lunaire de l’épuisement suicidaire causé par la tumescence de Batz. Henenlotter himself définit également Charlee Danielson / Jennifer comme « the girl next door ». Enfin, une pensée pour Mamie Ruth / Annie Ross et sa permanente de talk show télévisé. Ces physionomies plutôt banales sont nécessaires à entretenir l’angoisse, ce malaise qui contrebalance par exemple l’humour loufoque et débridé d’un Elmer. Car de l’autre côté, c’est très vite le paroxysme de l’horreur ou du mauvais goût. Pour les seconds rôles, le casting dessine au contraire un typage précis fait de trognes ou de carrures, peuplant les meutes d’Henenlotter d’une famille d’acteurs familiers : Joseh Gonzales incarne dans Brain Damage l’homo sous la douche façon Cruising, puis le maquereau et dealer Zorro ; Jan Saint, le forain de Basket case 2 et le prêcheur de Frankenhooker ( le cinéaste lui dédiera The progeny ).

La narration met en crise des situations somme toutes normales ( une salle d’attente, un repas au restaurant, le métro, une fête de famille ) où le spectateur doit subir comme les personnages un trauma primal mais aussi éprouver leur état et leur nature fantastique. « La manière dont l’imaginaire et le réel se cannibalisent est portée par le cinéaste » écrit Frédéric Sojcher dans son chapitre consacré à l’Auteur…23 A partir de Frankenhooker, les archétypes se mélangent. Puis la narration s’éparpille dans les séquelles de Basket case 2 et leurs multitudes de personnages secondaires. Atteint par un virus humanisant, Henenlotter ne parvient plus à nous toucher autant, ses monstres de moins en moins mis en scène et rendus inoffensifs, impersonnels, égarés dans cette esthétique de sitcom. Reste l’effet de distanciation créé par les innombrables spots télé, vitrines contemporaines de la monstration, et qui fonctionnent bien mieux que la cohabitation sur un même plan diégétique.

Frankenenlotter

Où l’on retrouve l’Auteur dans sa / ses créations… Si le fait de porter son fardeau dans Basket case est vu par certains comme une métaphore de la cinéphilie effrénée d’Henenlotter dans sa jeunesse ( et l’appétence décomplexée d’Elmer comme un reste de la fascination exercée par les abstractions lumineuses de l’art vidéo ), Frankenhooker constitue une sorte autoportrait en creux, où le créateur – démiurge purge alors tout accès de sexisme. Quant au fait d’élaborer les hybrides les plus atroces nés du règne des instincts plutôt que de la conscience, l’Auteur exprime là avec humour – on passe du splatter au grand guignol – le danger qui guette tout cinéaste d’Exploitation.

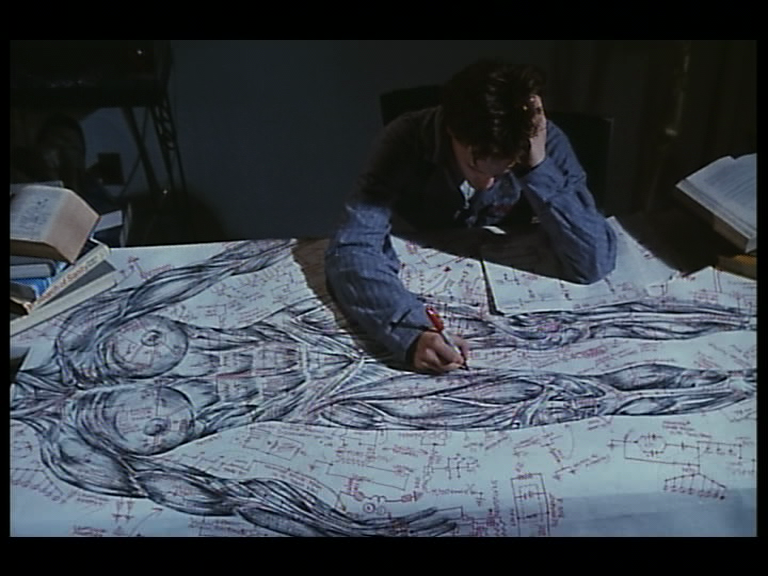

« Les êtres que nous appelons monstres ne le sont pas pour Dieu, qui voit dans l’immensité de son ouvrage l’infinité des formes qu’il y a englobées » écrivait Montaigne. Une maxime toute aussi valable pour Jeffrey l’apprenti sorcier égoïste que pour le cinéaste ! Mais au-delà de l’affect exprimé dans un dessin rageur ouvrant les séquelles de Basket case, il faut sonder cet œil accusateur, celui du frère, œil de scénariste, œil de Dieu. Après tout, dans son humanisme et dans le sillage des Confessions de Saint Augustin, Montaigne toujours lui, avouait « Je n’ai d’autre objet que de me peindre moi-même ». Et auparavant, plus proche d’un geste cinématographique, c’est Michel Ange qui concluait le madrigal XXI par un « je ne saurais jamais sculpter autre chose que mes membres affligés ».24

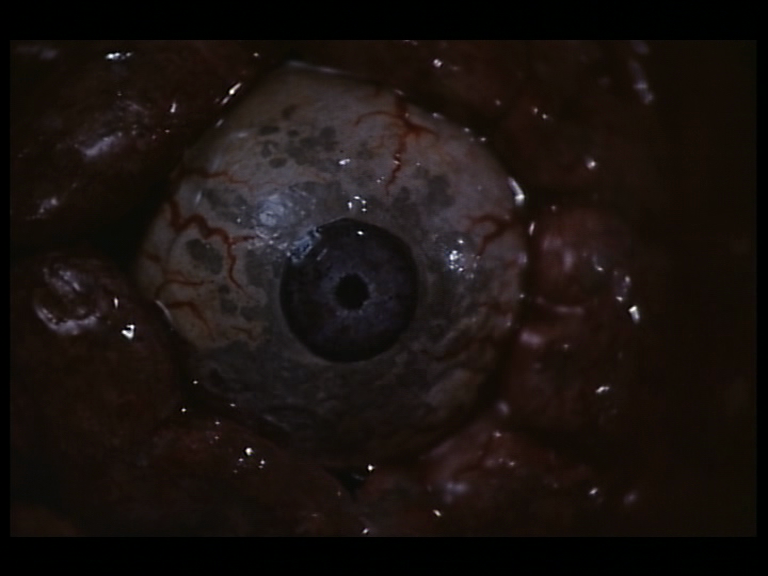

Le motif de l’œil qui se retrouve donc un peu partout suggère d’observer la position morale et le point de vue omniscient de l’Auteur. A l’exception d’Elmer qui occupe la place d’un troisième œil goguenard dont les veinules gonflées d’hallucinogènes tranchent avec la clarté objective qu’adopte Henenlotter décrivant l’expérience douloureuse ou intense en cours ( plafonnier de la chambre de Brian…), cette rime visuelle affiche un point de vue extérieur à la scène et donc voyeuriste. C’est plus encore l’œil du créateur, celui qui scrute au plus près ses personnages et leurs tares ( lampe frontale du chirurgien de Frankenhooker ) et ouvre tous les films à venir. Dans Sex addict, il apparaît plutôt sous la forme d’une enceinte audio, flou et en arrière-plan, juste à droite du visage de Jennifer dont on entend justement la voix off et dont on va nous révéler les pensées en une variation sur l’œil cerveau qui ne voulait pas mourir du laboratoire de Jeffrey. Logique puisque son objectif artistique tend à réconcilier corps et esprit. Le motif se dédouble dans d’autres délinéaments comme le téton de la nouvelle Elizabeth qui met ainsi le focus sur l’obsession du geek inventeur ou ailleurs dans le motif de la roue. Enfin, le générique de Basket case 3 inverse le zoom arrière du 2 depuis la pupille de Belial, suggérant un autoportrait idéalisé, celui d’un artiste souffrant dont la liberté se retrouve entravée dans une succession de suites non désirées et une dépossession progressive.

Henenlotter plante sa caméra dans la matière, l’annexe ou se fond en elle. Pas pour un examen façon Brian Yuzna, ni comme Stuart Gordon semblant épouser le conservatisme de Lovecraft vis à vis de ses créatures, mais au contraire et comme Tod Browning, du côté des monstres. « Mieux que personne, il a su trouver un regard lucide, parfois impitoyable mais toujours généreux, pour nous décrire la vie douloureuse d’êtres en marge. »25 écrivait Jean-Claude Romer à propos de ce dernier. Henenlotter se moque des conventions d’un mélodrame traduisant le regard que la société leur porte et l’attachement au réel, même s’il reprend dès Basket case l’antédiluvien thème de la vengeance ou s’il prend plaisir à dynamiter des ensembles plus classiques. Les caves du Blood d’Andy Milligan, mélangeant pareillement, drogue, sang et sexualité, ne sont pas loin. On pourrait plutôt parler de point de vue clinique et de son contrechamp, complètement concrétisé dans deux subjectifs, une vue vaginale et plusieurs points de vue du sexe fou meurtrier, dont celui de la douche, figure obligée qui ici assume son sadisme. Brain damage n’est certes pas un film cerveau bien qu’Elmer puisse être perçu comme une vue/vie de l’esprit.26 Si sa morale n’est pas à géométrie variable, Hennenlotter jongle donc entre l’objectivité du témoin, le point de vue d’un anti-héros et ceux plus improbables de ses organes ou de ses créations, mélangeant en un regard divergent et complexe ses idées et obsessions pour composer un véritable prisme.

Chevaucher le dragon ou Sur la corde à nœuds

« Vous comprenez, le scénario pour moi est presque secondaire. Je fais le film avant de connaître l’histoire, il m’apparaît comme une forme, une impression d’ensemble. Je ne cherche le scénario qu’après, et je le ramène à ce que j’ai en tête »

Alfred Hitchock27

Comme chez les Auteurs, majeurs et vénérés mais aussi ceux méconnus et minorés – n’en déplaise aux vieux barbons, il y a bien chez Frank Henenlotter « une mise en scène, c’est à dire la concrétisation et la mise en espace, à la fois spatiale et temporelle, sonore et visuelle d’une pensée et d’un imaginaire en mouvement ».28 Bien évidemment, son style filmique est lié à ses conditions de production, en découle. Basket case fut tourné pour seulement 35 000 $.29 Un projet lucide, mûri de longue date et qui joue sur toute la gamme minimaliste. Une forme d’expression modeste dont l’incarnation restera le visage obsessionnel de Kevin Van Entenryck mais qui dépasse largement le style habituel des vieilles sexploitations.

Ses films se structurent donc à partir de ses séquences de prédilection, entre longues dérives urbaines et délires mentaux. La caméra ( d’abord grâce à la légèreté du 16 mm, le jeune Jim Muro qui deviendra un steadycamer réputé, notamment chez Cameron, n’étant là crédité qu’au son ) colle au train de son personnage principal, jeune homme ambigu confronté à l’emprise d’un réel infectieux. Comme chez Tsukamoto, il s’agit d’observer de l’intérieur sa métamorphose. Aussi, la caméra en mouvement circule comme le sang dans le corps du récit. Au contraire de toute une frange de l’underground new-yorkais produisant du Warhol en série ( Eric Mitchell, Beth B… ), elle sait se poser pour les nombreuses scènes d’intérieur, afin d’unir silhouette et décor sans perdre la tension.

Derrière une loufoquerie de façade, Henenlotter, au meilleur de sa forme, maîtrise parfaitement les codes du suspense. Il suffit pour s’en convaincre de revoir l’entame de Basket case, d’autant plus manifeste que s’y inscrit en lettres de sang le générique. Un balayage vertical du home originel ( qui reviendra souvent ailleurs ), un extérieur sous-éclairé où fait irruption une victime potentiellement innocente. La caméra portée dans son dos. Une branche tremble de façon tout à fait artificielle, contrechamp suranné qui renvoie aussitôt aux terreurs enfantines tout en allumant le sourire du spectateur attendri. Dans ce retour serré à l’humain, saisi par l’inquiétude, le son prend aussitôt le relais. Il est plus intense, constant ; il s’oppose à une musique répétitive et pauvre – autrement plus effrayant que la simple scène nocturne d’agression, vécue cent fois ailleurs – d’où le décalage immédiat entre la pensée horrifique et sa représentation à l’image. Premier plan en caméra subjective qui ballote drôlement mais lentement, insinuant une menace d’ordre animal. Travelling avant porté vers l’homme qui recule et s’affale, refoulé par un nom qui tombe comme un couperet « Frank Henenlotter » ! La seconde scène du prologue se déroule dans la maison et alterne la montée de l’angoisse de la victime et l’incongruité de la menace. En réalité, c’est sa dualité qui la rend plus forte, deux mouvements dans les arbres, deux ombres hors et en la maison, et surtout, qui ne raccordent pas. Un son unique, un râle et donc, un silence, celui de Duane déjà réduit au rôle d’outil dans la machination ourdie. Chaque accélération de la caméra est pesée, tandis que les éclairages creusent le décor expressionniste. Comme dans une vieille série B ( Castle…), le personnage tire en gros plan vers le spectateur, ou plutôt vers ce qui est tapi derrière notre épaule. Identification qui ne sera rompue que par un coup de griffe surréaliste. Une patte artificielle arrache cette apparence de film de genre calibré, comme la décennie précédente en pondait à la chaîne. Défiant la logique, le visage sanguinolent remonte dans le champ. Au mépris des rugissements effroyables, la fin d’un gant en caoutchouc vient mourir sur le bord inférieur du cadre. On ne saurait crier plus fort sa différence et définir une touche faite de sérieux et d’hilarité étouffée. Henenlotter vient d’exposer l’axe principal vers lequel tendent ces déplacements : la scène close où s’opère la monstration. Le naïf, le fauché et le vulgaire se conjuguent pour créer dès ce moment un univers intérieur plus excitant que tous les extérieurs et défiant toute ambition de réalisme. Un cinéma libertaire.

Jouer avec cette monstration pour achever le spectateur, suppose la maîtrise totale du tempo, dans le temps du plan et pas seulement au montage. L’accouchement d’Eve paraît d’abord anodin – autant que faire se peut -, pour mieux révéler ensuite une longue guirlande de freaks au rythme d’un commentaire déglingué. Face à un dispositif minimaliste, répétitif, la monstruosité naît et se nourrit de la profusion. Henenlotter rénove par le contenu, démentiel, l’utilisation décomplexée de l’archaïque montage parallèle, au sommet dans les dix dernières minutes du finale de Basket case 2.

En s’attachant à dévoiler les corps humains par leurs extravagances, Henenlotter s’affranchit des interdits de la façon la plus charnelle qui soit, se révélant apte à filmer au plus près les palpitations en un érotisme soft mais troublant. Puis dans une grammaire de la dépravation qui démontre sa maîtrise du genre, il évolue vers le porno. Le dard dégoulinant d’Elmer – « my juice » -, la fellation devenant perforation à laquelle on a soustrait les génitaux, relèvent du mode du softcore et il adopte, pour mieux la détourner, la raison d’être martelée par tout film hard. Les valeurs de cadres, motifs et éclairages sont également très proches du Maniac cop de Lustig, porno et slasher partageant depuis l’éclosion du second, sensualité et rendement. Filmer des effets gore dans une syntaxe pornographique, c’est avant tout remettre le corps au premier plan pour réaffirmer sa primauté par son langage.

En s’intéressant à l’Art Contemporain, on sent dans Sex addict la tentation de mélanger supports ( super 8, vidéo ) et régimes d’images ( montage accéléré de photos pour accompagner un long hurlement, véritables scènes porno sur des moniteurs qui envahissent le cadre comme le sexe s’engouffre dans la vie des internautes des années 2000 ) et viennent combler ce désert traversé par Henenlotter dans les années 90 quand d’autres jouaient et multipliaient les collisions visuelles ( Stone, Lynch ). Toujours avec sécheresse et sans détours. Il dépasse de loin l’incrustation primitive d’images dans l’image de Basket case 2 où la télévision, chambre d’écho de la société américaine, devenait le lieu de projection sociale de nouvelles valeurs ( le débat sur la prostitution de Frankenhooker, la place des êtres différents dans la société ).

Couleur argentique

Idéalement, il faudrait revoir les cinq films d’Henenlotter jusqu’à 1991 à la fois en VHS et en DVD. La conversion numérique glace certains effets de lumière mais surtout réduit ce choc des matières qui fixe l’aspect unique de ses plus beaux films. Le grain de folie est indissociable du grain de la pellicule 16mm. Et même en 35, sa chaleur est plus éminente que le fourmillement numérique qui fracture la photographie de pixels constipés en nous isolant des personnages… Frère de sang donne d’emblée le ton : les ombres y disputent le leadership aux couleurs les plus criardes. Jusqu’au final de Sex addict où des contrastes marqués, expressionnistes, viennent encadrer la scène ahurissante de l’accouchement d’une nouvelle création sculpturale et potache.

Les codes chromatiques héritent de la contre-culture 70’s, puis de cette ère punk bigarée ( hello Driller killer et ses explosions à la Pollock ) et de ses nuits fauves qui bavent sur un réalisme cafardeux. Les chairs sont blêmes. Les verts malades des intérieurs décrépis de Basket case, tout en imprimant leur divergence, évoquent une contamination de leur nature première, la laideur de la soumission masochiste de Duane à Belial. Etendus à la ville lumière, ces tons accentuent son aspect de jungle, trouée par les peep shows et les enseignes des cinémas craspecs. Au bout de la course, le destin, la fenêtre et le plongeon vers une vie sociale inexistante. Une sous-culture qui tavèle la nuit de jaillissements colorés. Pourtant les rouges vermeils, mousseux, luisants, mangent un écran en ébullition de cette matière liquide, parfois spongieuse et cellulaire, pour mieux le réanimer, la toile aussi à vif que les sentiments. Plus tard dans le grenier de mamie Ruth , ils prendront les teintes roses ou abricot d’une chambre d’enfants. Après le blafard post 70 ( Basket case ), déjà plus très scorsesien, Brain damage entre plus avant dans les nuits céruléennes des années 80 ( où l’on retrouve en bloc Larry Cohen, Abel Ferrara, David Lynch, William Lustig, James Glickenhaus, Amos Poe et à un moment ou à un autre, tous les cinéastes de la décade ). Ces clartés masculines offensent tout vérisme, une fois absorbées par un psychédélisme mutant se réfléchissant en flashes multicolores sur leur firmament. Elles précisent le mentalisme du point de vue de Brian, flottant dans une réalité mouvante qu’il expérimente durant ses déconnexions, tout en marquant du sceau de l’inaccessible la symbiose de l’excroissance trépanatrice et de l’organisme porteur ; film cerveau quand même, dans quelques lobes, d’un récit dommageable. La réédition numérique fait aujourd’hui surgir des couleurs autrefois prisonnières du grain et qui désormais chatoient plus qu’elles ne bavent. Elles nous permet d’apprécier un travail précis, qui répond aux états de perception des personnages principaux et contribue à acter l’expérience. Littéralement, la masse gélatineuse dégoulinante de liquide bleuâtre possède une sensualité propre, virulente et comme nos deux compères, on plonge avec délice dans ces contemplations répétées jusqu’à la nausée. Au contraire, les veines monstrueuses de cette chenille obscène ou champignon vénéneux en voix de décomposition, évoquent plutôt la pollution, l’envers des paradis artificiels. Basket case et Brain damage épousent le point de vue de Duane et Brian, visions intériorisées qui rappellent certaines outrances bariolées de la marge ( Anger, Kuchar…) – qui n’est que l’ancien nom de la hype ! -, jusque dans leurs chimères animées, aussi présente à l’écran qu’une coulée de matière fécale lascive. Au contraire, les suites évoquent – réveillent – deux mondes matriciels forclos, plus séparés que les jumeaux Bradley : la terne banlieue de l’aliénation familiale / adolescence, le grenier-arche de Noé aux couleurs vivaces de type forain / petite enfance, avant de réhabiliter in extremis dans la torture finale, l’opposition originelle du rouge et du vert dans la scène de coït animal, pour symboliser le combat équivoque, interne et externe, des deux frères. Pour Frankenhooker, le mauve, le bleu et les couleurs sombres prédominent. C’est le microcosme des fleurs de pavé. Les apparences y sont plus trompeuses encore que dans les reflets aussi collants qu’un glacier islandais de Brain damage. Les chairs violacées réhabilitent une plasticité gothique sans trop s’éloigner de la rugosité poisseuse des caniveaux. Là encore, les couleurs saturées de la drogue et de la rue ne demandent qu’à revenir dans la palette. Dans tous les films, et moins dans les séquelles de Basket case tendant vers l’édulcoration du précipité originel, la lumière accroît les contrastes, et même parfois sous formes de saillies, comme ces flashes orgasmiques d’un blanc mortel, pour former un embâcle de tons pétrifiés, plus mensonger encore. Puis Sex addict se détache dans le temps et dans la forme comme une remise en jeu esthétique. Sous un vernis contemporain, Henenlotter y traite le 35mm comme le numérique, nimbant sa blonde héroïne d’une lueur dorée et fertile qui place l’accouplement espéré sous des auspices potentiellement bénéfiques, que les tons de son anti-héros masculin n’auront de cesse d’annuler dans leur éternel combat contre les désirs sauvages.

Blood feast forever

« C’est qu’on me pressait

jusqu’à mon corps

et jusqu’au corps

et c’est alors

que j’ai tout fait éclater

Parce qu’à mon corps

On ne touche jamais. »

Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu

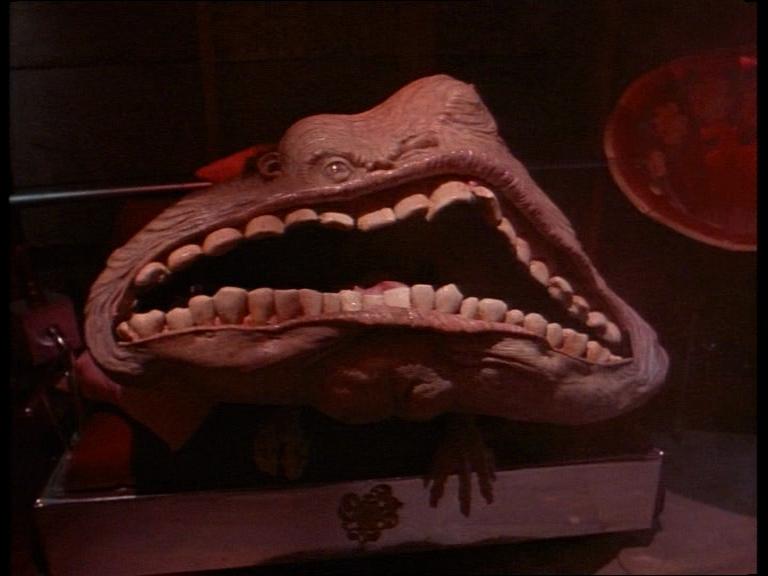

Hormis les excursions sanglantes, l’horreur du dehors s’engouffre dans les chambres, les salles de bains puis dans les enveloppes charnelles, par intromission brutale comme l’arme blanche d’un bogeyman. Si tout cinéma gore est à juste titre considéré comme une fête de l’image, la force créatrice unique de Frank Henenlotter, magmatique, accouche d’un débordement plastique – qui comme le décrit Linda Williams fait « système ». Héritier de l’Eraserhead de Lynch et des anomalies génétiques de Cronenberg, ses amoks tripiers sont plus émouvants que ceux d’un Sam Raimi plus débridé ou de Peter Jackson ( potache et autant extérieur au personnage qu’au spectateur ) auxquels l’assimilent nombre d’études par la période et l’humour de ses films. Il n’appartient pas tout à fait à cette veine parodique du splatter que Michael Arnzen qualifie de post-moderne, dans le sens par exemple où les dégradations corporelles n’influent pas sur la psychologie du personnage.30 Il brave même à l’occasion l’idée d’une forme figurative trop apprêtée, plus proche de l’exubérance du plus attentionné des disciples de Lovecraft, Stuart Gordon, mais s’en démarquant par son éthique. Excès de substance, sensualité déviante, avilie, des formes molles et des chairs tuméfiées. « Là où ça sent la merde, ça sent l’être » pérorait Artaud. Henenlotter a choisi l’infime dedans. Ses aberrations physiologiques semblent descendre du grand Dick Smith31 plus que de Charles Darwin. D’ailleurs, la physionomie du Belial créé par Kevin Haney évoque inévitablement la tête géante de Smith, hurlant dans les délires sous peyotl de l’Au-delà du réel de Ken Russell. Belial, de par sa quasi analité ( Elmer en sera comme l’appendice masculin ), bafoue les lois élémentaires de l’anatomie. Frôlant l’inidentifiable, il semble être un en deça du corps humain, une simili figurine cruelle avec organes de préhension, mâchoire et yeux de damné. A tel point qu’il excède les normes du cinéma d’alors, comme échappé d’un comics mal léché. « …et l’on assiste alors au spectacle du corps privé de certaines de ces facultés, délesté, allégé peut-être et peut-être plus clair »32 si l’on repense Belial comme la représentation fétichisée de l’absence de l’autre. L’expressivité incroyable de la créature, son aspect coulant, offre en outre une vision du vieillissement accéléré. Sa face rugit, sollicitant le spectre hilare des bébés tueurs de Larry Cohen ou plutôt en une sorte de variation sur la vagina dentata qu’Henenlotter détournera pour la dentition d’Elmer, évoquera avec la péripatéticienne de Frankenhooker mais créera symboliquement avec la gloutonnerie de l’héroïne de Sex addict. Ce mythe est indissociable de la traditionnelle angoisse de castration.33 La X-réation de Jennifer pour des rappeurs presque timorés de plusieurs femmes à têtes de vagin, exprime cruement son état de femme jouissante déconnectée par la puissance de ses orgasmes. Des vulves impavides et là « des yeux qui mordent et des dents qui regardent » écrivait Victor Hugo dans L’homme qui rit…

Sans énumérer toutes ces trouvailles composant un univers carné, camé, rappelons encore une fois ces psycho-aliments battant la mesure dans l’assiette comme la veine sur la tempe du drogué. Frankenhooker est judicieusement basé sur les artefacts ( dès la scène autour du ketchup avec la mère de Jeffrey ) de par son sujet, la re-création impossible d’un modèle naturel original, opposé à un hyperréalisme social cauchemardesque. Et bien entendu, toujours ce fameux splatter en champ lexical : que ça suinte, que ça becquette, que ça gicle en signature, dans une ponctuation à la hache jetant un filet de sang spontané sur les livres ou sur des poupées symboles d’une enfance avortée, ou comme le souvenir des règles trop abondantes d’une Jennifer qui n’aurait pas reçu la volée de tampons de Carrie. Bref, exploration par toutes les voies de cette matière qu’Henenlotter écorche, offre à sentir par contact des antagonismes ( une cervelle à même le sol au début de Brain damage ) et qui nous vaut cette prédilection amniotique pour les lieux aqueux – après les cuvettes, dont une recouverte d’un soluté rouge fibromateux, les baignoires…

Passé les images endogènes concoctées par ce spécialiste de nos craintes somatiques, il vaut mieux ouvrir – ou fermer, Brian… – les oreilles. La première scène sur la première portée d’Henenlotter a donné la mesure. L’Auteur accorde une grande importance à la conception du design sonore de ses films comme aux compositions musicales qui les accompagnent, les enrobent ou les soutiennent. Une image liée au faciès de Belial, mise en mouvement et en long hurlement, celle du Cri d’Edvard Munch.

Donnez moi le Aaaah !

Les cris sont volontiers hystériques, totalement hors du commun : les débuts d’Elmer et de Basket case, la plupart des meurtres, les vociférations peu verbales de Belial, le « All aboard !» du Dr Freak, la longue exclamation quand Brian se vide par l’oreille, donc quand « il perd vraiment la tête » – gag aussi simple que redoutable, une vision de la dépendance, de la maladie et du vieillissement accéléré qui vaut les pourrissements d’un Fulci. Comment ne pas penser au chef d’œuvre de William Castle, The tingler qui a jadis fortement impressionné Frank Henenlotter ?34 Hurlements de terreur bénéfiques mais aussi de plaisir. Tous les vagissements et soupirs se retrouvent ici, particulièrement dans la bande sonore totalement scandaleuse de Sex addict, gavée des voix polyphoniques de la pornographie et visant à faire vaciller le spectateur, l’ouïe prise dans les rets d’un orgasme supersonique s’élevant sur la musique de Prince Paul.

Toujours en contrepoint de ces stridences régulières, la voix enjouée, le timbre cartoonesque et le débit survolté de John « the cool ghoul » Zacherle35 contrebalance à la fois la tendance à l’hypertrophie de l’encéphale elmérien et son priapisme congénital. Le flow haletant se retrouve aussi chez beaucoup de barges survoltés qui composent le chœur des personnages secondaires. Douces voix féminines et accents populaires, éraillement des vieux et voix nasillardes des téléviseurs complètent le répertoire vocal du paysage auditif henenlotterien.

Le silence, étouffant peut-être, implose en un véritable continuum sonore, accompagnant les moments les plus critiques ( voir le gag de la fête post natale ). Bruitages amplifiés et obsessionnels de l’ordre du râle non-humain, bruits de succion, de déchirements, de glissements évoquant là encore l’idée d’écoulement et toute la panoplie des craquements et impacts horrifiques se superposent à une rythmique synthétique doublement héritière des BO de Carpenter comme du bis italien. Par ailleurs, et selon le travail que Kay Dickinson a consacré aux vidéos nasties et à leur utilisation du synthétiseur dans la bande originale, on retrouve cette même ambivalence créée par le contrepoint entre images extrêmes et violence en cours ( et dont Orange mécanique est un exemple des plus célèbres ), entre le rationnel et l’acte primitif.36 Appliquées à des vues urbaines, elles font dérailler un paysage déjà passablement miné ou glougloutent façon Serra pour envelopper un Brian submergé par ses visions. Il peut faire appel, sans en abuser, à des leitmotivs ou à des envolées ( le carillon de cloches sur l’assomption d’un Belial en pleine fornication mais aussi en signifiant de la folie comme ciment fraternel ). Des scores « to be played at the maximum volume » nous entraînent vers la démence sonique expérimentale d’un Merzbow dont Ian Kerkhof a largement illustré l’ultraviolence. Des musiques qui contribuent grandement au climat anxiogène mais savent parfois faire oublier leurs discordances pour se dissoudre dans l’espace diégétique, laissant échapper ces cris assourdissants, notes tenues jusqu’à une rupture toujours retardée. Dans Basket case 2, il faut par contre attendre très longtemps la déflagration sonore habituelle qui accompagnera l’implosion d’un univers domestiqué. Dans l’esprit d’un éthos grec établissant une connexion entre son, musique et mouvements de l’âme, les personnages interagissent avec cet univers décadent et funeste qui a par contre le pouvoir d’expulser en cascade les rires libérateurs des spectateurs.

Sentier de la catharsis

La succession de nœuds dramatiques et de cataclysmes physiques – là encore dans la biodynamique d’un film hard – caractérisent la bande son comme la structure narrative. La narration d’abord organisée vers l’exhibition primale peut confiner à la minute prodigieuse ou au miracle de la ( re ) création. Dans la dramaturgie rudimentaire de Frère de sang, la mise en scène de l’Ischiopagus ( la croissance d’un des jumeaux s’étant développée de façon inégale ) Bélial, suit les stases de la présentation du jumeau parasite selon un petit théâtre de la cruauté. Avec toujours ce tâtonnement digne du nudie, le couvercle de la panière fonctionne comme un trou de serrure, le spectateur désirant ardemment déflorer cette apparition pour jouir de son intégralité. Une révélation qui n’est pas sans risques (stupeur, incompréhension, rire…). La compréhension des créatures est ensuite l’unique nerf ventral d’un faux second acte se moquant des convenances scénaristiques et qui y transplante sans conviction des détails accessoires dignes des plus obscures pelloches. Des rajouts au petit bonheur pour une fin non-écrite, presque improvisée.37 Car chacun des longs-métrages d’Henenlotter tend plutôt vers son point d’orgue, soit la catharsis, extase filmique destinée à nous soulager, provoquée par ces unions contre-nature où il parvient à exprimer ce mariage du corps et de l’esprit, de la beauté et de l’abjection, dans toute leur concrétude. Ces moments condensent les thématiques de l’œuvre et s’affranchissent à l’occasion des climaxes narratifs. Mieux l’auteur les applique à la lettre puisqu’en anglais, climax se traduit aussi par orgasme. L’illumination triomphe alors du tabou dont l’opacité se dissout dans la performance. Si le slapstick, genre burlesque dominé par les étirements du corps, est décalage, le gore lui est fusion, syncrétisme amoureux. Et le cinéaste y fouit comme l’aveyronnais dans la cochonnaille.