Tangerine de Sean Baker (États-Unis, 2015)

Que les choses soient claires : Tangerine est un film splendide, une vraie réussite, mais on ne comprend pas bien pourquoi il a été projeté lors de l’Étrange Festival. Cet étonnement est renforcé par le fait que le film était projeté au même moment au festival du film américain de Deauville. On peut toujours imaginer des convergences, une radicalité qui expliquerait le truc, une étrangeté pour justifier une telle présence simultanée. Mais, une fois le film vu, on continue à s’interroger. Donc la question est finalement de savoir ce qui fait l’étrangeté de ce film. Est-ce le fait que les protagonistes sont des transsexuels ? On espère que non. Ou bien peut-être le fait que le film ait été entièrement tourné avec un téléphone portable, un iPhone 5S pour être précis ? De nouveau, on espère que non. Certes une belle prouesse technique, mais guère plus. L’histoire peut-être. Sin-Dee (interprétée très justement par l’actrice Kitana Kiki Rodriguez) sort de prison, apprend que son mec (et également son mac) l’a trompée, part à sa recherche dans les rues de Los-Angeles avec son amie Alexandra. Un road-movies à pied, une rencontre avec personnages abîmés et touchants, un regard bienveillant sur un Los-Angeles interlope, une quête désespérée d’un petit morceau de tendresse, Tangerine est tout cela à la fois. Cette quête d’amour, ou de tendresse, voire même simplement d’un peu d’attention, se vit ici aussi au rythme trépidant des longues marches de Sin-Dee à travers Los-Angeles, filmées au plus près par le téléphone portable de Sean Baker, de l’attirance d’un chauffeur de taxi arménien pour l’outil viril des transsexuels et de la préparation du concert d’Alexandra qui distribue des invitations tout au long de la journée sans illusion sur le résultat. On peut qu’applaudir le travail se Sean Baker, tant l’émotion est palpable, qu’elle soit joie ou peine, et on oublie bien vite que les protagonistes sont des transsexuels, mais juste des humains trop humains, comme tout le monde. (M.B)

Que les choses soient claires : Tangerine est un film splendide, une vraie réussite, mais on ne comprend pas bien pourquoi il a été projeté lors de l’Étrange Festival. Cet étonnement est renforcé par le fait que le film était projeté au même moment au festival du film américain de Deauville. On peut toujours imaginer des convergences, une radicalité qui expliquerait le truc, une étrangeté pour justifier une telle présence simultanée. Mais, une fois le film vu, on continue à s’interroger. Donc la question est finalement de savoir ce qui fait l’étrangeté de ce film. Est-ce le fait que les protagonistes sont des transsexuels ? On espère que non. Ou bien peut-être le fait que le film ait été entièrement tourné avec un téléphone portable, un iPhone 5S pour être précis ? De nouveau, on espère que non. Certes une belle prouesse technique, mais guère plus. L’histoire peut-être. Sin-Dee (interprétée très justement par l’actrice Kitana Kiki Rodriguez) sort de prison, apprend que son mec (et également son mac) l’a trompée, part à sa recherche dans les rues de Los-Angeles avec son amie Alexandra. Un road-movies à pied, une rencontre avec personnages abîmés et touchants, un regard bienveillant sur un Los-Angeles interlope, une quête désespérée d’un petit morceau de tendresse, Tangerine est tout cela à la fois. Cette quête d’amour, ou de tendresse, voire même simplement d’un peu d’attention, se vit ici aussi au rythme trépidant des longues marches de Sin-Dee à travers Los-Angeles, filmées au plus près par le téléphone portable de Sean Baker, de l’attirance d’un chauffeur de taxi arménien pour l’outil viril des transsexuels et de la préparation du concert d’Alexandra qui distribue des invitations tout au long de la journée sans illusion sur le résultat. On peut qu’applaudir le travail se Sean Baker, tant l’émotion est palpable, qu’elle soit joie ou peine, et on oublie bien vite que les protagonistes sont des transsexuels, mais juste des humains trop humains, comme tout le monde. (M.B)

The Visit, Une rencontre extraterrestre de Michael Madsen (Finlande, Danemark, 2015)

On ne peut pas dire que la question d’une rencontre avec les extraterrestres n’ait pas été maintes fois abordée au cinéma. Et c’est pourtant à cette question que Michael Madsen s’attaque dans ce second volet de sa trilogie de docu-fictions, entamée avec Into Eternity (qui traite de la question du stockage des déchets radioactifs) et qui se conclura avec Odyssey (sur les interrogations autour d’un futur voyage vers d’autres planètes). L’intérêt d’aborder la question d’un premier contact avec des aliens est l’immense champ de possibles qu’elle entrouvre. Comme nous n’avons aujourd’hui aucune idée quant à leur forme, leur langage, leur manière de penser ou leurs intentions vis-à-vis de nous, tout est possible et l’imagination des scénaristes a été, jusqu’à ce jour, particulièrement prolixe sur cette tant désirée rencontre. Le contre-pied intéressant pris ici par Michael Madsen est de s’accrocher au réel, si tant est que l’on puisse parler de réel dans ce contexte. Ainsi, The Visit, docu-fiction assez réaliste, ne présente aucun alien, n’invente ni une forme ni un langage extraterrestres mais part à la rencontre de scientifiques, de psychologues, de militaires ou de politiques travaillant dans le domaine de l’exobiologie ou dans un champ proche de la question extraterrestre et interroge notre capacité réelle à répondre à cette potentielle rencontre. Le point de départ est l’arrivée sur Terre d’un engin ex extraterrestre et le film devient est une sorte de mise en situation réelle, une expérience de pensée qui forcent les intervenants à se questionner sur notre manière d’aborder cette rencontre, les questions qui nous viendraient à l’esprit, notre capacité d’accueil, nos réactions face à une hostilité possible, etc. Loin d’une mécanique hollywoodienne, où chacun sait réagir comme il se doit, en bien ou en mal (Mars Attacks reste un modèle du genre), The Visit nous montre un ensemble de spécialistes plutôt démunis, utilisant des protocoles fragiles ou qui n’existent tout simplement pas, réagissant à l’instinct, tentant d’appliquer une sorte de logique de situation alors que la situation est totalement nouvelle. Le résultat est tantôt drôle, tantôt assez inquiétant, toujours touchant quant à notre pathétique incapacité à penser l’Autre (un sujet assez à la mode en ce moment), à appréhender l’inconnu sans en avoir peur, à voir dans cette future rencontre (les scientifiques estiment aujourd’hui qu’une forme de vie extraterrestre devraient être découvertes dans les 20 ans à venir) une chance plutôt qu’un problème. (M.B)

extraterrestre et le film devient est une sorte de mise en situation réelle, une expérience de pensée qui forcent les intervenants à se questionner sur notre manière d’aborder cette rencontre, les questions qui nous viendraient à l’esprit, notre capacité d’accueil, nos réactions face à une hostilité possible, etc. Loin d’une mécanique hollywoodienne, où chacun sait réagir comme il se doit, en bien ou en mal (Mars Attacks reste un modèle du genre), The Visit nous montre un ensemble de spécialistes plutôt démunis, utilisant des protocoles fragiles ou qui n’existent tout simplement pas, réagissant à l’instinct, tentant d’appliquer une sorte de logique de situation alors que la situation est totalement nouvelle. Le résultat est tantôt drôle, tantôt assez inquiétant, toujours touchant quant à notre pathétique incapacité à penser l’Autre (un sujet assez à la mode en ce moment), à appréhender l’inconnu sans en avoir peur, à voir dans cette future rencontre (les scientifiques estiment aujourd’hui qu’une forme de vie extraterrestre devraient être découvertes dans les 20 ans à venir) une chance plutôt qu’un problème. (M.B)

The Moonwalkers (Grande-Bretagne, 2015) d’Antoine Bardou-Jacquet

The Moonwalkers allie brio de la mise en scène et efficacité du scénario à l’anglo-saxonne à singularité et âme, un équilibre pas toujours évident à maintenir pour un Frenchie expatrié. Antoine Bardou Jacquet, auréolé de prix pour ses nombreuses publicités (Honda, Shell…) a tourné avec Partizan ( grosse société de clips et de publicité) en Angleterre sous la houlette du scénariste british Dean Craig (entre autres la comédie noire bien écrite mais programmatique : Joyeuses funérailles) avec des acteurs américains et anglais. Le résultat est irrésistible, soit une variation jouissive sur une des théories du complot qui trône au hit-parade des conspirationnistes, celle de la mission Apollo. 1969, en plein swinging London, l’agent de la CIA Kidman a pour ordre de contacter Stanley Kubrick et le convaincre de mettre en scène un faux alunissage de Apollo 11 en cas d’échec de la mission. Involontairement, sa route va croiser celle d’un producteur musical poissard, Johnny. Ajoutons que Kidman a les traits de Ron Perlman, ex-Hellboy , pince sans rire à potentile comiique illimité et Johnny, l’empoté, ceux d’un ex-Harry Potter : Rupert Grint.

Le duo improbable va nous faire vivre un pur trip au sens premier, l’action ne situe pas dans l’âge d’or psychédélique impunément. Bardou Jacquet s’amuse à rassembler gangsters tout droits sortis de Performance du duo Cammel/Roeg, beautés topless et esprit arty Warholien, avec des clins d’œil délicieusement irrévérencieux au plus anglais de tous les cinéastes américains, sir Kubrick : scène d’ultraviolence sur fond de Beethoven, climax en apesanteur hilarant. Un seul bémol : les images d’archives finales de l’alunissage sont un peu trop consensuelles en regard d’un film aussi libre et insolent. Une ambiguïté plus grande aurait créé une mise en abyme bienvenue et surtout, moins convenue. De ça, on a très envie de parler avec le réalisateur si on la chance de le croiser : est-ce un choix personnel ou une pression des studios, soucieux de calmer la thèse complotiste et de ne pas raviver la mèche de la manipulation des images ? En tout cas, vivement le 6 janvier 2016, date de sortie du film qui a l’étoffe d’un film-culte tout en ayant une vraie profondeur et des personnages attachants. (NDLR A l’heure où nous bouclions cet article, nous apprenions avec joie que Moonwalkers a remporté le titre (mérité) du Prix du Public.) (X.B)

Death & Resurrection Show (Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, 2014) de Shaun Pettigrew

Death & Resurrection Show (Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, 2014) de Shaun Pettigrew

Riche en archives et interviews, le dense documentaire de Shaun Pettigrew nous plonge au sein du controversé et encensé groupe Killing Joke sur plus de trois décennies. Les deux heures et demie annoncées passent à toute allure car on est tenus en haleine par les deux fils narratifs : l’évolution musicale et spirituelle du groupe, spécialement celle de son charismatique leader, Jaz Coleman. D‘emblée, le film épouse le parcours initiatique du groupe : Coleman choisit ses membres lors d’un rituel magique ; ils considèrent leurs concerts comme des incantations. De plus, le film est (librement) adapté d’un écrit de Coleman où il narre son évolution philosophique, de sa naissance à la mort d’un des membres du groupe, Le voyage à Cythère. Inutile d’être un aficionado du groupe anglais pour entrer de plein pied dans le film car Death & Resurrection peut aussi s‘envisager comme une plongée en apnée dans une société secrète, composée d’initiés hauts en couleur. Les confits et mouvements internes au groupe sont captivants, que ce soit le point de vue de Mark, le batteur qui après dix ans de thérapie pour surmonter son départ du groupe et se remettre de leur cadence infrnale, le réintègre avec une joie non exempte de tourments alors qu’il vient de tourner la page ou le « traitre » Raven qui quitta le groupe pour accompagner Ministry. Chaos et confits observés de haut par les deux piliers de Killing Joke : le théâtral et expansif Coleman, visage grimé entre expressionnisme et camouflage et gestuelle ad hoc et son exact opposé, le discret et princier Geordy, déclaré par certains « meilleur guitariste au monde », adepte de guématrie et autres sciences occultes, tout comme Jaz.

Photographe et cinéaste, Pettigrew a tourné pendant plus de dix ans, nous gratifiant d’un torrent d’images d’archives (concerts, interviews) qu’il a choisi de présenter sous une forme simple car chronologique, déployant les deux motifs principaux, au fond indissociables l’un de l’autre : musique et magie.

L’obsession de Coleman en rapport à une ile cachée ouvre et ferme le film. Un seul reproche : un usage intempestif et inutile d’effets vidéo éprouvés comme des images miroirs ou kaléidoscopes dont Pettigrew aurait pu se passer, tant le propos est fort, les images parlantes. (X.B)

L udo (Inde, 2015) de Q et Nikon

udo (Inde, 2015) de Q et Nikon

Avant d’être consternant, Ludo commença par intriguer, notamment par le visage qu’il tend d’une Inde inattendue, à mille lieues du miel de Bollywood. Les jeunes y parlent sexualité librement, crument même, passant outre une emprise familiale pourtant bien présente ; ils cherchent à se rencontrer et trouver un endroit pour faire l’amour, allant droit au but. L’ombre des interdits flotte bien entendu sur ces héros qui ne trouveront aucun hôtel pour les accueillir – les tenanciers étant bien trop soucieux de leur réputation et de l’ordre moral – et décideront enfin de se laisser enfermer dans un grand magasin… hanté bien entendu. Certes, les personnages ne sont pas des modèles d’originalité et dès le départ, ils semblent charrier les mêmes clichés que les héros de slasher US voulant s’envoyer en l’air. Mais le cinéaste n’est pas du côté du puritanisme, déclarant le droit de baiser tranquille, ce qui rend le principe plus intéressant. En dépit d’une mise en scène quasi inexistante, il y a dans Ludo quelques bonnes idées, en particulier lors des premières apparitions de fantômes. Elles font appel à un folklore indien, et donc à un fantastique dépaysant, qui n’est pas sans éveiller notre appétit d’exotisme. Hélas, le début de leur cauchemar va aussi coïncider avec celui du spectateur. Lorsque les spectres commencent à s’exprimer et qu’une partie de jeu s’engage entre les héros et eux, tout va de mal en pis. Ludo sombre dans le grand n’importe quoi, une bouillie informe dont l’humour potache ne semble faire rire que ceux qui l’ont écrit. Les fantômes cannibales racontent leur histoire et la fumeuse malédiction qui les conduisirent à hanter les lieux, et nous ne savons plus si l’on doit rire où désirer que le calvaire se termine au plus vite. 3h30 de Shah Rukh Khan valent mieux que 90 minutes de Ludo. (O.R)

L’incident (Mexique, 2014) de Isaac Ezban

L’incident (Mexique, 2014) de Isaac Ezban

Construire un film autour d’une seule idée est une entreprise on ne peut plus casse gueule, qui fonctionne parfois sur au court métrage, mais finit par tourner à vide lorsqu’il s’agit d’un long. Pourtant, en la déroulant à l’infini, le jeune réalisateur mexicain Isaac Ezban réussit la gageure d’être inventif et drôle de bout en bout. L’incident est donc le film d’un motif décliné jusqu’au délire, d’un fil tiré et suivi et dont on rechercherait tous les embranchements possibles de façon quasi expérimentale.

C’est un motif récurrent du cinéma fantastique que ce concept de boucle et de personnages coincés dans un espace-temps semblant arrêté et jeté dans un mécanisme de répétition indéterminé. Qu’on se souvienne de John Trent dans L’Antre de La Folie de Carpenter, et son impossibilité d’avancer dans l’intrigue, fuyant la ville maudite et se retrouvant toujours au même endroit. L’incident reproduit quasiment la même scène mais en mouvement perpétuel, le cauchemar se décuplant, la variation se modulant également. L’incident serait en quelque sorte comme un sketch de la Twilight Zone, qui s’interrogerait, au moment de clore le récit de refuser à ses personnages une porte de sortie ou une révélation, en préférant plonger dans l’absurde. Rien de moins étonnant que les deux livres exposés de manière on ne peut plus visible (trop diront certains) soient d’André Breton et de Philip K.Dick, tant ils paraissent des parrains idéaux pour L’incident.

L’incident tisse deux fausses intrigues qui illustrent la même figure sur une esthétique différente (encore cet art du motif décliné), avec des personnages ayant subi le même élément perturbateur, ce « bruit » qui dérégla le monde. Le réalisateur joue avec le spectateur en alternant les deux intrigues comme si le passage de l’une à l’autre créait une connivence, une complicité qui permettait de reconnaître des signes et d’anticiper sur les moments à venir avant même que les personnages en aient conscience. Un détective poursuit deux petites frappes dans un escalier avant que n’intervienne « l’incident », arrivant au premier étage, ils s’aperçoivent qu’ils sont revenus au 9e, toutes les issues étant bien évidemment bloquées. Et lorsque le détective les abandonne pour descendre explorer plus bas, c’est pour finir par les rejoindre par le haut. La sensation claustrophobique fonctionne tout aussi bien dans cette aventure d’une petite famille sur la route, cherchant en vain à rallier un point, alors que la petite fille commence une crise d’asthme. Isaac Ezban a la grande intelligence de ne pas se contenter d’une chouette formule un peu gadget, et de la faire dévier vers autre chose. Si les rouages du temps semblent enraillés, comme si les aiguilles se refusaient à bouger, l’humain, lui, reste coincé dans cet incident, cette chronologie arrêtée. Les individus vieillissent, condamnés à une existence qu’ils n’ont pas choisi, comme une métaphore de la destinée qui n’avance pas, tout en recommencement et en redite. Quoi de plus significatif que ce personnage agonisant dans les bras de son frère et affirmant qu’au début de sa vie, il attendait qu’elle commence, avant de s’apercevoir qu’il avait attendu pour rien et que le meilleur était en fait déjà passé. Puisque le temps se reproduit à l’identique sans évoluer, il en est de même pour les objets régulièrement renouvelés, tel ce sandwich mangé dans le distributeur qui réapparaît régulièrement. Les objets qui s’accumulent (s’il ne s’agit pas à nouveau d’une lecture de la vie moderne) , un sac à dos et son contenu se multiplient donnant lieu à des visions surréalistes, rappelant parfois la faille temporelle du superbe Triangle de Christopher Smith.

The Incident n’est pas un objet froid et vide, son humour métaphysique à la Buzzati le rend même émouvant. L’homme est un animal poignant dans son ridicule. Coincé dans cette spirale comme une souris dans sa roue – image d’ailleurs reprise par Isaac Ezban – l’humain s’adapte pourtant, se crée des rites, de nouvelles religions, il s’attache à des riens, guidé par son incroyable capacité d’adaptation. Dans cette œuvre à la fois terriblement drôle et anxiogène, qui ressemble à la fois à une fable, une short storie des années 50 et une rêverie surréaliste, Isaac Ezban choisit d’égarer ses personnages et de ne pas leur offrir de retrouver leur chemin, les faire évoluer dans leur perte même, jusqu’à ce que cet éternel recommencement aboutisse à une renaissance dont nous ne dévoilerons pas la substance. The Incident trouvera son apogée dans une fin aussi belle qu’énigmatique, aussi belle qu’un tirage du jeu du destin dans les cartes de Tarot, qui nous touche sans qu’on ne parvienne à définir pourquoi… la magie peut-être ? (O.R)

L’aiguille (Union soviétique, 1988) de Rashid Nugmanov

Lors de sa présentation du film Eugénie Zvonkine nous a expliqué comment son jeune cinéaste, alors en troisième année de cinéma, réalisa l’Aiguille réussissant à imposer ses conditions à une production pourtant très dure. Tourné sans autre règle que les siennes, le film remporta un succès considérable, conservant encore le statut de film culte en Russie. On tient avec L’aiguille un film punk kazakhe, punk dans l’insoumission qu’il respire, la non intégration au système, et une certaine ironie vis-à-vis du pouvoir qui put passer les barrières de la censure. La présence de Viktor Tsoi aurait plutôt contribué aux risques d’interdiction du film. Mais il fut invité dans plusieurs festivals. La Perestroika avait déjà bien commencé, facilitant finalement sa sortie. Les salles furent prises d’assaut, au point que les spectateurs refoulés entraient dans les salles par les bouches de ventilation. A cette star du rock qui reste encore une idole aujourd’hui, Nougmanov, grand admirateur, promit qu’il serait le héros de son premier long métrage. Eugénie Zvonkine précise qu’il avait fait l’objet de 5 documentaires depuis sa mort accidentelle à 28 ans en 1990. Il faut dire que sa présence est pour beaucoup dans la réussite de l’Aiguille. Comme un animal blessé somnambule, le visage rêveur et impassible, exprimant une forme d’héroïsme désabusé, il fait passer par sa seule présence une d’alchimie inexplicable. Moro a beau être un type qui se bat et se défend sans hésite, il n’en exprime pas moins jusqu’au bout une incommensurable douceur. L’Aiguille comprend une intrigue succincte : Moro revient dont ne sait où , et retrouve un univers aux prises aux gangsters et son ex-petite amie devenue junkie. Le destin va donc le mener à combattre le mal et tenter de sauver la seule qui semble le relier à la terre. Par son expression qui ne laisse jamais rien passer, son visage dont on devine une certaine malice derrière la malice, Moro serait presque un rappel des cavaliers solitaires du western spaghetti s’il n’était un cavalier sans cheval ; errant sans but – donc sans réelle vengeance – d’un lieu à l’autre, il traverse les espaces comme il traverse l’écran. Dans l’Aiguille le héros ne fait que passer, restant énigmatique jusqu’au bout. Et si derrière cette vision se cache l’image du chanteur lui-même ? Figure d’une marginalité particulière, totalement individualisée, Moro ne s’affirme d’aucun groupe et semble réfugié en lui-même, extrait de tout sentiment d’appartenance à une collectivité.

Lors de sa présentation du film Eugénie Zvonkine nous a expliqué comment son jeune cinéaste, alors en troisième année de cinéma, réalisa l’Aiguille réussissant à imposer ses conditions à une production pourtant très dure. Tourné sans autre règle que les siennes, le film remporta un succès considérable, conservant encore le statut de film culte en Russie. On tient avec L’aiguille un film punk kazakhe, punk dans l’insoumission qu’il respire, la non intégration au système, et une certaine ironie vis-à-vis du pouvoir qui put passer les barrières de la censure. La présence de Viktor Tsoi aurait plutôt contribué aux risques d’interdiction du film. Mais il fut invité dans plusieurs festivals. La Perestroika avait déjà bien commencé, facilitant finalement sa sortie. Les salles furent prises d’assaut, au point que les spectateurs refoulés entraient dans les salles par les bouches de ventilation. A cette star du rock qui reste encore une idole aujourd’hui, Nougmanov, grand admirateur, promit qu’il serait le héros de son premier long métrage. Eugénie Zvonkine précise qu’il avait fait l’objet de 5 documentaires depuis sa mort accidentelle à 28 ans en 1990. Il faut dire que sa présence est pour beaucoup dans la réussite de l’Aiguille. Comme un animal blessé somnambule, le visage rêveur et impassible, exprimant une forme d’héroïsme désabusé, il fait passer par sa seule présence une d’alchimie inexplicable. Moro a beau être un type qui se bat et se défend sans hésite, il n’en exprime pas moins jusqu’au bout une incommensurable douceur. L’Aiguille comprend une intrigue succincte : Moro revient dont ne sait où , et retrouve un univers aux prises aux gangsters et son ex-petite amie devenue junkie. Le destin va donc le mener à combattre le mal et tenter de sauver la seule qui semble le relier à la terre. Par son expression qui ne laisse jamais rien passer, son visage dont on devine une certaine malice derrière la malice, Moro serait presque un rappel des cavaliers solitaires du western spaghetti s’il n’était un cavalier sans cheval ; errant sans but – donc sans réelle vengeance – d’un lieu à l’autre, il traverse les espaces comme il traverse l’écran. Dans l’Aiguille le héros ne fait que passer, restant énigmatique jusqu’au bout. Et si derrière cette vision se cache l’image du chanteur lui-même ? Figure d’une marginalité particulière, totalement individualisée, Moro ne s’affirme d’aucun groupe et semble réfugié en lui-même, extrait de tout sentiment d’appartenance à une collectivité.

L’Aiguille joue bien entendu avec les codes du western, pastiche avec ironie une réplique du Bon, la Brute et le Truand (« Le monde se sépare en deux catégories »), mais son espace reste celui des villes à la fois ouvert et totalement clôt, prison de laquelle les personnages cherchent des yeux une porte de sortie. Nougmanov accumule les lieux désaffectés, un peu ravagés par le temps qui rappellent parfois le Tarkovski de Stalker. Le monde de l’Aiguille opère une variation sur le motif de l’errance. Il brille par ce désir de s’en aller, avec la ligne de fuite comme leit-motiv, et lorsque Moro et son amante s’évadent enfin, on se demande s’il ne s’agit pas d’un voyage purement imaginaire, tant le retour paraît celui d’un rêve. Cet infini de l’horizon en 4/3 avec sa mer sans eau, son vieil homme, incarnation d’un monde rural survivant, son sol craquelé et sa vieille épave de bateau, occasionnent parmi les plus belles séquences du film.

L’aiguille frappe par cette propension à puiser dans une imagerie du théâtre de l’absurde, digne du Deux hommes et une armoire de Polanski , cette manière de perdre les personnages dans un espace vide, de construire de magnifiques loosers, chefs de bandes clochards plus attendrissants que charismatiques (Kaurismaki n’est pas forcément loin), des gangsters de pacotille dont on pressent le désespoir derrière la construction de leur personnage. Nougmanov utilise pour ses méchants, les archétypes du film noir pour mieux les malaxer vers la pantomime. Le plus bad guy d’entre tous, le « docteur » constitue une forme de rencontre entre l’élégance et le ridicule, porté par la mise en scène maniérée de lui-même, ses gestes apprêtés et efféminés, se mettant brusquement à effectuer des mouvements de danse quand personne ne le regarde.

L’apparent calme de la forme est régulièrement perturbé par des interférences visuelles et sonores, cet élément étant probablement le plus fascinant : sons décuplés, émissions de télé ou bande sons de films qui viennent parasiter les séquences ou leur servir de contrepoint. L’Aiguille constitue le précieux spécimen d’un cinéma qui inscrit sa maladresse juvénile dans son processus de liberté poétique, sans cesse renouvelé. L’Aiguille : l’art de l’insaisissable en 77 mn. (O.R)

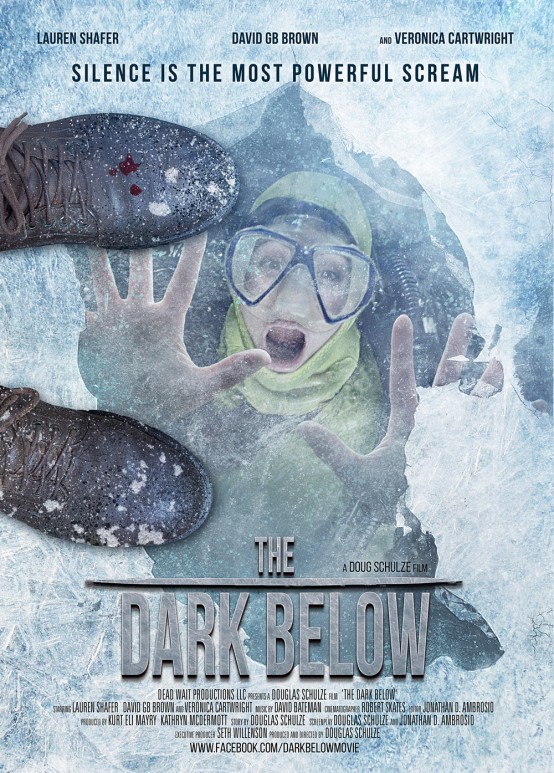

The Dark Below de Douglas Schulze (États-Unis, 2015)

The Dark Below est un film glaçant, à plus d’un titre. Réalisé par Michael Schulze (on se souvient de son tonitruant Mimesis), le film se déroule  en effet soit dans la neige, soit dans les eaux glacées d’un lac situé dans la région des grands lacs (ceux du Michigan), en plein hiver. Et comme si cela ne suffisait pas, Michael Schulze en rajoute une couche en réalisant un film sans dialogue, uniquement ponctué d’une musique pour le moins refroidissante, quelques cris de terreur ou de souffrance et de pénibles respirations de la pauvre jeune femme qui tente d’attraper quelques bouffées d’oxygène coincées sous la couche de glace du lac. La volonté de capter l’oppression, sinon le réel étouffement, que l’on doit ressentir lorsque l’on se retrouve coincé sous la couche de glace d’un lac gelé est plutôt sympathique sur le principe. Et l’on peut remercier Schultze pour avoir tenté cela. Néanmoins, réussir eut été encore mieux. Hormis quelques scènes parfaitement maîtrisés, l’ensemble manque de tenue et de sincérité, éléments qui nous auraient permis de nous laisser emporter au fond du lac. La scène d’ouverture permettrait d’imaginer autre chose que cette histoire de mari cintré, fasciné par la noyade (à tel point qu’il noie plein de jeunes filles, et même sa propre fille) qui, se retrouvant obligé de se débarrasser de sa femme, met en place un stratagème assez sophistiqué afin qu’elle se noie dans le lac à côté de chez eux. Alors oui, bien sûr, comme le fanfaronne l’affiche américaine du film, le silence est parfois le plus terrifiant et le plus puissant des cris. Mais l’annoncer ne suffit pas à rendre cette idée palpable, on peine à sentir l’oppression de la pauvre Rachel, voire même sa peur. On retiendra par contre les belles images sur les mains de Rachel dont les doigts deviennent noirs à cause du froid, puis tombent tout simplement. Vraiment moche, mais insuffisant. (M.B.)

en effet soit dans la neige, soit dans les eaux glacées d’un lac situé dans la région des grands lacs (ceux du Michigan), en plein hiver. Et comme si cela ne suffisait pas, Michael Schulze en rajoute une couche en réalisant un film sans dialogue, uniquement ponctué d’une musique pour le moins refroidissante, quelques cris de terreur ou de souffrance et de pénibles respirations de la pauvre jeune femme qui tente d’attraper quelques bouffées d’oxygène coincées sous la couche de glace du lac. La volonté de capter l’oppression, sinon le réel étouffement, que l’on doit ressentir lorsque l’on se retrouve coincé sous la couche de glace d’un lac gelé est plutôt sympathique sur le principe. Et l’on peut remercier Schultze pour avoir tenté cela. Néanmoins, réussir eut été encore mieux. Hormis quelques scènes parfaitement maîtrisés, l’ensemble manque de tenue et de sincérité, éléments qui nous auraient permis de nous laisser emporter au fond du lac. La scène d’ouverture permettrait d’imaginer autre chose que cette histoire de mari cintré, fasciné par la noyade (à tel point qu’il noie plein de jeunes filles, et même sa propre fille) qui, se retrouvant obligé de se débarrasser de sa femme, met en place un stratagème assez sophistiqué afin qu’elle se noie dans le lac à côté de chez eux. Alors oui, bien sûr, comme le fanfaronne l’affiche américaine du film, le silence est parfois le plus terrifiant et le plus puissant des cris. Mais l’annoncer ne suffit pas à rendre cette idée palpable, on peine à sentir l’oppression de la pauvre Rachel, voire même sa peur. On retiendra par contre les belles images sur les mains de Rachel dont les doigts deviennent noirs à cause du froid, puis tombent tout simplement. Vraiment moche, mais insuffisant. (M.B.)

Carne de tu Carne (Colombie, 1983) de Carlos Mayolo

Parfois les films les plus étranges de l’étrange Festival n’appartiennent pas à la sélection officielle. Ainsi, Carne de tu Carne est un objet d’une bizarrerie absolue qui offre une approche très frénétique du gothique avec la dictature colombienne à la fin des années 60 et la décadence d’une famille bourgeoise comme arrière plan. D’emblée, Carlos Mayolo choisit d’épouser le point de vue des privilégiés et des bourreaux, ceux qui ont les armes, qui exterminent la population ce qui va lui permettre de plonger dans l’univers des souches pourries, des familles décadentes dont les racines du Mal semblent être profondes et remonter à de nombreuses générations. La manière dont le cinéaste installe son film, part d’un contexte historique tragique pour le faire glisser dans un imaginaire débridé. Car Carne de tu Carne installe un climat particulier comme un équivalent des histoires de château lugubres transposée dans la moiteur de l’Amérique du Sud. A l’image du titre de son film, Carne de tu Carne joue sur le sacrilège (il est difficile de ne pas penser à Buñuel), la première séquence, décisive, en donnant les indices. La grand-mère expire dans les bras de son petit fils en déclarant qu’il est « la chair de sa chair ». Il s’agira bien en effet d’un sang vicié, d’un héritage maudit, ce qui permet à Mayolo d’évoquer à la fois les privilèges et les obsessions qui se transmettent de génération en génération et d’installer son atmosphère de Roman Noir sans effacer son ironie politique. Suite à une explosion dans la vieille demeure familiale – avec son lot de photos jaunies et vieux tableaux – la famille est dispersée. Et ce sera plus particulièrement aux jeunes frère et soeur recueillis par un oncle considéré comme le mouton noir, que s’intéresse le réalisateur, les livrant à eux-mêmes, libérant leur pulsions incestueuses. Lorsque Carne de tu Carne bifurque vers le fantastique, brusquement – même s’il avait exposé son étrangeté dès les premières séquences – la rupture est à la fois maladroite et folle, car elle est le signe du dérèglement et du chaos qui contaminent instantanément le décor : visions nocturnes, spectres pervers guettant à la fenêtre, se tenant prêts pour guider la terrible transformation de ces chrysalides, de l’innocence au Mal… L’occulte, la sorcellerie, la passion charnelle et le passage à l’acte avalent tout repère de normalité . Cette relation n’est que le symptôme d’un état de possession de deux âmes damnées, avançant hagards, les yeux écarquillés et le rictus aux lèvres. Désormais Carne de tu Carne peut s’échapper dans la démence et le sang. Peu importe que Mayolo ait recourt à un certain catalogue de l’imagerie onirique et maléfique. Son cinéma envoie des images fortes qui stimulent notre imaginaire et nos mythologies fantasmatiques. De la douceur d’une jeune fille à sa fureur, cet emportement presque hystérique vers le pays des morts et les étreintes interdites garde son caractère hypnotique. Magique et inquiétant il s’établit entre le terrain connu des brumes fantastiques et un imaginaire plus primitif, plus sauvage, païen. On pense évidemment à ce qu’avait fait Moctezuma avec son Alucarda fusionnant le vampirisme à la Le Fanu aux décors et à la sensibilité mexicaine. Il y a de ça chez Carlos Mayolo, dont on aurait espéré qu’il eût une carrière un peu plus riche (il ne fit qu’un autre long métrage et mourut en 2007) pour permettre d’affiner un univers bien à lui, à la fois subversif et esthétique. La musique stridente à souhait ne cesse d’accentuer le morbide, l’aspect profondément lugubre de l’ensemble. Le Diable, peu importe sa forme, spectrale ou animale, dénué de toute teneur chrétienne, semble s’être ancré définitivement dans la terre et mener le monde. Beaucoup d’images de Carne de tu Carne restent en mémoire, des poupées brisées, des regards de nonnes ou des fantômes d’un autre temps , un bouc ,un cochon une oie installés sur des fauteuils, autant de splendides hallucinations pour une danse macabre qui convoque à la fois les histoires de fantômes et les fantômes de l’Histoire. (O.R.)

Parfois les films les plus étranges de l’étrange Festival n’appartiennent pas à la sélection officielle. Ainsi, Carne de tu Carne est un objet d’une bizarrerie absolue qui offre une approche très frénétique du gothique avec la dictature colombienne à la fin des années 60 et la décadence d’une famille bourgeoise comme arrière plan. D’emblée, Carlos Mayolo choisit d’épouser le point de vue des privilégiés et des bourreaux, ceux qui ont les armes, qui exterminent la population ce qui va lui permettre de plonger dans l’univers des souches pourries, des familles décadentes dont les racines du Mal semblent être profondes et remonter à de nombreuses générations. La manière dont le cinéaste installe son film, part d’un contexte historique tragique pour le faire glisser dans un imaginaire débridé. Car Carne de tu Carne installe un climat particulier comme un équivalent des histoires de château lugubres transposée dans la moiteur de l’Amérique du Sud. A l’image du titre de son film, Carne de tu Carne joue sur le sacrilège (il est difficile de ne pas penser à Buñuel), la première séquence, décisive, en donnant les indices. La grand-mère expire dans les bras de son petit fils en déclarant qu’il est « la chair de sa chair ». Il s’agira bien en effet d’un sang vicié, d’un héritage maudit, ce qui permet à Mayolo d’évoquer à la fois les privilèges et les obsessions qui se transmettent de génération en génération et d’installer son atmosphère de Roman Noir sans effacer son ironie politique. Suite à une explosion dans la vieille demeure familiale – avec son lot de photos jaunies et vieux tableaux – la famille est dispersée. Et ce sera plus particulièrement aux jeunes frère et soeur recueillis par un oncle considéré comme le mouton noir, que s’intéresse le réalisateur, les livrant à eux-mêmes, libérant leur pulsions incestueuses. Lorsque Carne de tu Carne bifurque vers le fantastique, brusquement – même s’il avait exposé son étrangeté dès les premières séquences – la rupture est à la fois maladroite et folle, car elle est le signe du dérèglement et du chaos qui contaminent instantanément le décor : visions nocturnes, spectres pervers guettant à la fenêtre, se tenant prêts pour guider la terrible transformation de ces chrysalides, de l’innocence au Mal… L’occulte, la sorcellerie, la passion charnelle et le passage à l’acte avalent tout repère de normalité . Cette relation n’est que le symptôme d’un état de possession de deux âmes damnées, avançant hagards, les yeux écarquillés et le rictus aux lèvres. Désormais Carne de tu Carne peut s’échapper dans la démence et le sang. Peu importe que Mayolo ait recourt à un certain catalogue de l’imagerie onirique et maléfique. Son cinéma envoie des images fortes qui stimulent notre imaginaire et nos mythologies fantasmatiques. De la douceur d’une jeune fille à sa fureur, cet emportement presque hystérique vers le pays des morts et les étreintes interdites garde son caractère hypnotique. Magique et inquiétant il s’établit entre le terrain connu des brumes fantastiques et un imaginaire plus primitif, plus sauvage, païen. On pense évidemment à ce qu’avait fait Moctezuma avec son Alucarda fusionnant le vampirisme à la Le Fanu aux décors et à la sensibilité mexicaine. Il y a de ça chez Carlos Mayolo, dont on aurait espéré qu’il eût une carrière un peu plus riche (il ne fit qu’un autre long métrage et mourut en 2007) pour permettre d’affiner un univers bien à lui, à la fois subversif et esthétique. La musique stridente à souhait ne cesse d’accentuer le morbide, l’aspect profondément lugubre de l’ensemble. Le Diable, peu importe sa forme, spectrale ou animale, dénué de toute teneur chrétienne, semble s’être ancré définitivement dans la terre et mener le monde. Beaucoup d’images de Carne de tu Carne restent en mémoire, des poupées brisées, des regards de nonnes ou des fantômes d’un autre temps , un bouc ,un cochon une oie installés sur des fauteuils, autant de splendides hallucinations pour une danse macabre qui convoque à la fois les histoires de fantômes et les fantômes de l’Histoire. (O.R.)

Baskin de Can Evrenol (Turquie, 2015)

Annoncé comme la claque horrifique du festival, Baskin s’avère être aussi décevant que jouissif. Nous aurions du nous méfier lorsque le réalisateur turc Can Evrenol, lors d’un court message vidéo à l’adresse des festivaliers, se disait redevable au cinéma d’horreur français des 15 dernières années. Mais bon, c’était un peu tard, la séance avait déjà commencé. Baskin raconte l’histoire de cinq policiers appelés en renfort sur un incident dans un quartier à la réputation sulfureuse de la banlieue d’Istanbul. Arrivée sur place, dans un commissariat abandonné, ils vont se retrouver confrontés à une secte aux pratiques bien étranges, guidées par un gourou très antipathique. Si le début du film est assez bien maîtrisé (photo impeccable, personnages bien travaillés, mise en place intéressante avec par exemple le jeune policier hanté par des cauchemars remontant à son enfance), l’arrivée de la brigade dans le bâtiment à l’abandon le fait basculer dans une sorte de Grand Guignol, qui rend baskin si décevant et si jouissif. Décevant car plus rien ne fonctionne, le scénario part en flaques de sang (la mort si facile du gourou si puissant a de quoi laisser pantois) et la boucle qui termine le film est pour le moins surprenante. Mais jouissif également, car ce grand n’importe quoi est comme un éxutoire de notre face sombre, à l’instar de tout film gore qui se respecte et on peut à loisir se laisser entraîner dans ces gros plans foutraques de chairs sanguinolentes, de ventres qui s’ouvrent pour que les viscères puissent se répandre et de créatures abjectes sortant des tréfonds du commissariat. Un film qui ne restera donc pas dans les annales, mais qui, projeté à 22h dans une salle presque vide, offre ce plaisir coupable du film d’horreur sans intérêt. (M.B.)

Annoncé comme la claque horrifique du festival, Baskin s’avère être aussi décevant que jouissif. Nous aurions du nous méfier lorsque le réalisateur turc Can Evrenol, lors d’un court message vidéo à l’adresse des festivaliers, se disait redevable au cinéma d’horreur français des 15 dernières années. Mais bon, c’était un peu tard, la séance avait déjà commencé. Baskin raconte l’histoire de cinq policiers appelés en renfort sur un incident dans un quartier à la réputation sulfureuse de la banlieue d’Istanbul. Arrivée sur place, dans un commissariat abandonné, ils vont se retrouver confrontés à une secte aux pratiques bien étranges, guidées par un gourou très antipathique. Si le début du film est assez bien maîtrisé (photo impeccable, personnages bien travaillés, mise en place intéressante avec par exemple le jeune policier hanté par des cauchemars remontant à son enfance), l’arrivée de la brigade dans le bâtiment à l’abandon le fait basculer dans une sorte de Grand Guignol, qui rend baskin si décevant et si jouissif. Décevant car plus rien ne fonctionne, le scénario part en flaques de sang (la mort si facile du gourou si puissant a de quoi laisser pantois) et la boucle qui termine le film est pour le moins surprenante. Mais jouissif également, car ce grand n’importe quoi est comme un éxutoire de notre face sombre, à l’instar de tout film gore qui se respecte et on peut à loisir se laisser entraîner dans ces gros plans foutraques de chairs sanguinolentes, de ventres qui s’ouvrent pour que les viscères puissent se répandre et de créatures abjectes sortant des tréfonds du commissariat. Un film qui ne restera donc pas dans les annales, mais qui, projeté à 22h dans une salle presque vide, offre ce plaisir coupable du film d’horreur sans intérêt. (M.B.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).