Ghost theater (Japon) de Hideo Nakata

Si Ghost Theater n’a rien de révolutionnaire, on aurait tort de bouder ce sympathique come back de Nakata, qu’on avait enterré depuis longtemps, le si beau Dark Water ayant signé la chute progressive d’un cinéaste qu’on croyait prometteur. Chaque nouveau projet nous rendait plus que sceptique, si bien qu’à l’arrivée Ghost Theater constitue, malgré ses imperfections et son classicisme plutôt une bonne surprise. Rien de très neuf dans cette histoire de mannequin possédé par une âme maléfique qui vient hanter une jeune actrice dans un théâtre. Pourtant, Ghost Theater stimule régulièrement les sens grâce à une moitié de son esthétique, oui, une moitié seulement. La première, curieusement neutre et télévisuelle, qui s’attache au versant le plus réaliste n’est pas des plus intéressantes. En revanche lorsqu’il s’attaque aux apparitions, Nakata est nettement plus efficace, puisant à la fois dans le registre des Kaidan-Eiga des années 60 pour ses éclairages et sa mise en scène théâtrale. On se remémorera en particulier Le Fantôme de Yotsuya, cette pièce fantastique de théâtre de kabuki illustrée maintes fois par plusieurs cinéastes dans de superbes adaptations, dont la plus mémorable reste sans doute celle de Nakagawa. Plus étonnante en revanche est l’évidente influence du gothique italien sur Nakata qui plonge ses fantômes dans des couleurs primaires, du vert, du rouge, du mauve qui rappelle Bava. C’est d’ailleurs plus encore aux Moulin des supplices de Giorgio Ferroni et à ses mannequins de cire que renvoie le film de Nakata avec son décor clôt et sa terrifiante figure de poupée. La mise en scène dans la mise en scène crée également de jolies mise en abime lorsque Nakata filme la pièce de théâtre et lui donne un caractère anxiogène en confondant astucieusement les esthétiques : la pièce plonge les acteurs dans une lumière inquiétante qui se fait celle du film lui-même. Et lorsque la conclusion s’approche, que les protagonistes fuient sur les planches ou dans les coulisses, ils semblent jouer leur vie sur une toute autre scène, dirigée par la surnaturelle maitresse du jeu. « Donne moi » susurre-t-elle comme un artiste demandant à son actrice d’offrir son âme à son rôle. Autre élément particulièrement intéressant, le caractère particulièrement sexuée de son monstre, avec ses seins et ses membres emboités : on ne se serait jamais attendu trouver du Hans Bellmer dans une telle oeuvre et à penser à ses dérangeantes poupées érotiques ; ce trouble, est, avouons-le plutôt réjouissant. Ghost Theater comporte donc son lot de surprises, de scènes horrifiques réussies ; la déambulation de cet être maléfique à l’intérieur du théâtre, sa montée sur les marches avec ses pieds articulés reste impressionnante. Malgré absence d’originalité et une fin aussi cliché que ratée, Ghost Theater laisse un souvenir agréable dans la tête du spectateur. Il faut dire que résolument tourné vers le passé, ce mix de fantastique japonais et de fantastique latin joue sur notre fibre nostalgique et sur notre amour d’un cinéma révolu.

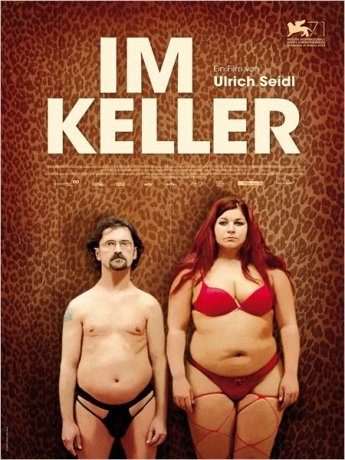

Sous-sols d’Ulrich Seidl (Autriche, 2014)

Sous-sols est l’un des petits bijoux découverts lors de cette XXIe édition de l’Étrange Festival. Aussi bien au niveau formel que narratif, Sous-sols est une merveille d’intelligence, d’humour, de lucidité, toujours emprunt d’une certaine forme d’empathie. Le projet d’Ulrich Seidl est assez simple : aller regarder de plus près ce qu’il se passe dans les sous-sols autrichiens. Car, comme il l’a indiqué lors de sa présentation à Paris, les sous-sols autrichiens sont des lieux presque aussi importants que les maisons elles-mêmes, confortablement installés et riches d’histoires tout à fait stupéfiantes. Sans bien comprendre la raison de ce phénomène, Seidl part donc, caméra à la main, à la rencontre de ces habitants souterrains. Car, même si Seidl brouille les pistes, Sous-sols est bel et bien un documentaire. Toutefois, sa forme si proche d’un film de fiction a incité les programmateurs du festival à le sortir de la catégorie documentaire pour le rattacher aux fictions. Et on ne peut que confirmer qu’ils ont fait le bon choix. Ce film nous présente une galerie de portraits absolument stupéfiants, qui se révèlent tour à tour touchants, ultra flippants, drôles, inquiétants ou encore déprimants. On y trouve un musicien qui nous fait découvrir sa pièce consacrée au troisième Reich, un esclave sexuel et sa maîtresse s’adonnant à des étirements d’organes sexuels fort surprenants, un chanteur d’opéra instructeur de tir, un homme racontant son talent à éjaculer de manière très puissante, bref il y en a pour tout le monde. Seidl réussit l’exploit de rendre ce catalogue d’êtres étranges cohérent, élégant et d’en extirper une matière qui, si l’on s’en donne la peine, finit pas faire sens. Les sous-sols apparaissent alors comme un lieu de totale liberté, où chacun peut enfin devenir ce qu’il est et dans lesquels toute forme de jugement moral aurait en quelque sorte disparu. Ou, en tous les cas, des lieux où il n’aurait plus lieu d’être. Les sous-sols sont-ils la face obscure de notre société, là où nos pires travers peuvent enfin s’épanouir ? Pas sûr qu’Ulrich Seidl y ait vu cela. Au sein de nos sociétés où tout tend à devenir lisse, où la liberté de penser en prend un coup chaque jour, les sous-sols sont peut-être finalement l’image de ce qu’il nous reste comme échappatoire pour être, réellement, ce que nous sommes.

Sous-sols est l’un des petits bijoux découverts lors de cette XXIe édition de l’Étrange Festival. Aussi bien au niveau formel que narratif, Sous-sols est une merveille d’intelligence, d’humour, de lucidité, toujours emprunt d’une certaine forme d’empathie. Le projet d’Ulrich Seidl est assez simple : aller regarder de plus près ce qu’il se passe dans les sous-sols autrichiens. Car, comme il l’a indiqué lors de sa présentation à Paris, les sous-sols autrichiens sont des lieux presque aussi importants que les maisons elles-mêmes, confortablement installés et riches d’histoires tout à fait stupéfiantes. Sans bien comprendre la raison de ce phénomène, Seidl part donc, caméra à la main, à la rencontre de ces habitants souterrains. Car, même si Seidl brouille les pistes, Sous-sols est bel et bien un documentaire. Toutefois, sa forme si proche d’un film de fiction a incité les programmateurs du festival à le sortir de la catégorie documentaire pour le rattacher aux fictions. Et on ne peut que confirmer qu’ils ont fait le bon choix. Ce film nous présente une galerie de portraits absolument stupéfiants, qui se révèlent tour à tour touchants, ultra flippants, drôles, inquiétants ou encore déprimants. On y trouve un musicien qui nous fait découvrir sa pièce consacrée au troisième Reich, un esclave sexuel et sa maîtresse s’adonnant à des étirements d’organes sexuels fort surprenants, un chanteur d’opéra instructeur de tir, un homme racontant son talent à éjaculer de manière très puissante, bref il y en a pour tout le monde. Seidl réussit l’exploit de rendre ce catalogue d’êtres étranges cohérent, élégant et d’en extirper une matière qui, si l’on s’en donne la peine, finit pas faire sens. Les sous-sols apparaissent alors comme un lieu de totale liberté, où chacun peut enfin devenir ce qu’il est et dans lesquels toute forme de jugement moral aurait en quelque sorte disparu. Ou, en tous les cas, des lieux où il n’aurait plus lieu d’être. Les sous-sols sont-ils la face obscure de notre société, là où nos pires travers peuvent enfin s’épanouir ? Pas sûr qu’Ulrich Seidl y ait vu cela. Au sein de nos sociétés où tout tend à devenir lisse, où la liberté de penser en prend un coup chaque jour, les sous-sols sont peut-être finalement l’image de ce qu’il nous reste comme échappatoire pour être, réellement, ce que nous sommes.

Nina Forever de Ben & Chris Blaine (Grande-Bretagne, 2015)

La nécrophilie est un thème récurrent du cinéma de l’étrange. Cette année, deux films s’attaquaient à ce sujet toujours délicat à aborder. D’un côté, The Corpse of Anna Fritz (voir la chronique ci-dessous) de Hèctor Hernández Vicens et de l’autre, le très attendu Nina Forever, premier long-métrage des frères Blaine. La nécrophilie demeure un sujet difficile à traiter au cinéma, dans la mesure où le cinéma est avant tout une question d’image et que, donc, le film se doit de montrer quelque chose. On peut décider de rester en hors-champ ou bien plonger la tête la première dans le brutal, à l’image du travail de Jörg Buttgereit dans ses deux Nekromantik. Les frères Blaine ont choisi, pour Nina Forever, une voie médiane, en utilisant un cadavre bien abîmé mais pas encore en état de décomposition, en ayant recours à l’humour mais surtout en donnant la capacité de parler au cadavre. Alors, non, ils ne transforment pas leur film en une n-ième version du thème des morts-vivants, puisque Nina est bien morte et ne réapparaît qu’à des moments très spécifiques, plutôt au beau milieu de l’acte amoureux, mais son don de parole permet une prise de distance avec une quelconque possibilité de réalité dans ce retour. Nina est morte dans un accident de voiture. Personne ne s’en remet véritablement, ni ses parents, ni son ancien petit ami Rob. Ce dernier rencontre néanmoins, parce que la vie continue toujours, parfois même malgré soi, une nouvelle jeune fille, Holly, légèrement attirée par tout ce qui touche au morbide. Et c’est lors de leur première nuit ensemble que Nina décide de s’incruster, sortant du matelas où ont lieu les ébats, au sein d’une mare de sang. À partir de là, la question, pour les deux réalisateurs, est de savoir comment tenir tout un film sans tomber ni dans la comédie lourdingue, ni dans la répétition sans fin des apparitions gênantes de Nina. Force est de reconnaître qu’ils s’en sortent plutôt bien, la sobriété des deux personnages vivants y étant pour beaucoup, laissant l’exubérance un peu lassante à Nina. On peut y voir une réflexion assez touchante sur la perte d’un être cher, se terminant sur une note positive dans la mesure où Nina ne revient pas d’entre les morts pour celui que l’on croît. Finalement, on n’aura pas vu un film sur la nécrophilie (malgré la très élégante scène d’amour à trois), mais bien un film sur l’amour et sur ce que ce dernier est capable de produire comme folie.

La nécrophilie est un thème récurrent du cinéma de l’étrange. Cette année, deux films s’attaquaient à ce sujet toujours délicat à aborder. D’un côté, The Corpse of Anna Fritz (voir la chronique ci-dessous) de Hèctor Hernández Vicens et de l’autre, le très attendu Nina Forever, premier long-métrage des frères Blaine. La nécrophilie demeure un sujet difficile à traiter au cinéma, dans la mesure où le cinéma est avant tout une question d’image et que, donc, le film se doit de montrer quelque chose. On peut décider de rester en hors-champ ou bien plonger la tête la première dans le brutal, à l’image du travail de Jörg Buttgereit dans ses deux Nekromantik. Les frères Blaine ont choisi, pour Nina Forever, une voie médiane, en utilisant un cadavre bien abîmé mais pas encore en état de décomposition, en ayant recours à l’humour mais surtout en donnant la capacité de parler au cadavre. Alors, non, ils ne transforment pas leur film en une n-ième version du thème des morts-vivants, puisque Nina est bien morte et ne réapparaît qu’à des moments très spécifiques, plutôt au beau milieu de l’acte amoureux, mais son don de parole permet une prise de distance avec une quelconque possibilité de réalité dans ce retour. Nina est morte dans un accident de voiture. Personne ne s’en remet véritablement, ni ses parents, ni son ancien petit ami Rob. Ce dernier rencontre néanmoins, parce que la vie continue toujours, parfois même malgré soi, une nouvelle jeune fille, Holly, légèrement attirée par tout ce qui touche au morbide. Et c’est lors de leur première nuit ensemble que Nina décide de s’incruster, sortant du matelas où ont lieu les ébats, au sein d’une mare de sang. À partir de là, la question, pour les deux réalisateurs, est de savoir comment tenir tout un film sans tomber ni dans la comédie lourdingue, ni dans la répétition sans fin des apparitions gênantes de Nina. Force est de reconnaître qu’ils s’en sortent plutôt bien, la sobriété des deux personnages vivants y étant pour beaucoup, laissant l’exubérance un peu lassante à Nina. On peut y voir une réflexion assez touchante sur la perte d’un être cher, se terminant sur une note positive dans la mesure où Nina ne revient pas d’entre les morts pour celui que l’on croît. Finalement, on n’aura pas vu un film sur la nécrophilie (malgré la très élégante scène d’amour à trois), mais bien un film sur l’amour et sur ce que ce dernier est capable de produire comme folie.

The corpse of Anna Fritz (Espagne, ) de Hèctor Hernández Vicens

Le temps du renouveau du cinéma de genre espagnol est un peu révolu. Dans la série des films sans grand intérêt mais qui provoque leur petite tension tout en ne procurant aucune surprise, voici The Corpse of Anna Fritz. L’argument de départ était sulfureux. Une jeune star du cinéma meurt. L’étoile montante dont tout le monde parlait. Deux amis viennent rejoindre Pau qui travaille à la morgue et veut leur montrer le corps. Malgré les réticences du troisième, émoustillés à la vue de la nudité de celle qu’ils n’auraient jamais pu avoir de leur vivant, ils cèdent à la nécrophilie, mais Anna se réveille. Désormais, tout bascule, Anna doit garder son secret dans sa tombe. Quelle importance puisqu’elle est déjà morte aux yeux de tous ? Hèctor Hernández Vicens était sans doute fier d’avoir un sujet qui perturbe, avec un tabou à la clé, sauf que passé l’argument transgressif de départ, il ne fait absolument rien de son sujet, partagé entre son désir de choquer et une évidente frilosité, lui-même incapable de ne transmettre aucun malaise. Toujours dans les clous, The Corpse of Anna Fritz se révèle parfaitement moral et inoffensif, échangeant le fantasme d’une oeuvre dérangeante contre un huis-clos classique qui aligne les poncifs de péripéties (fuite, feintes, fausses pistes et contretemps). Rien ne choque dans ce petit suspense cousu de fil blanc dont on connaît l’issue 50 minutes avant la fin qui, s’il a le mérite de ne pas ennuyer, met en scène trois protagonistes abrutis composés à la truelle. Une certaine complexité psychologique eût été la bienvenue pour provoquer un minimum de trouble, mais Hèctor Hernández Vicens préfère nous enfermer avec trois héros aussi inintéressants que parfaitement stéréotypés (la brute, l’autiste, l’insurgé) et une Anna dont le caractère est à peine esquissé. La sauvagerie tant espérée intervient pendant les dix dernières secondes qui précèdent le générique. C’est un peu maigre.

Le temps du renouveau du cinéma de genre espagnol est un peu révolu. Dans la série des films sans grand intérêt mais qui provoque leur petite tension tout en ne procurant aucune surprise, voici The Corpse of Anna Fritz. L’argument de départ était sulfureux. Une jeune star du cinéma meurt. L’étoile montante dont tout le monde parlait. Deux amis viennent rejoindre Pau qui travaille à la morgue et veut leur montrer le corps. Malgré les réticences du troisième, émoustillés à la vue de la nudité de celle qu’ils n’auraient jamais pu avoir de leur vivant, ils cèdent à la nécrophilie, mais Anna se réveille. Désormais, tout bascule, Anna doit garder son secret dans sa tombe. Quelle importance puisqu’elle est déjà morte aux yeux de tous ? Hèctor Hernández Vicens était sans doute fier d’avoir un sujet qui perturbe, avec un tabou à la clé, sauf que passé l’argument transgressif de départ, il ne fait absolument rien de son sujet, partagé entre son désir de choquer et une évidente frilosité, lui-même incapable de ne transmettre aucun malaise. Toujours dans les clous, The Corpse of Anna Fritz se révèle parfaitement moral et inoffensif, échangeant le fantasme d’une oeuvre dérangeante contre un huis-clos classique qui aligne les poncifs de péripéties (fuite, feintes, fausses pistes et contretemps). Rien ne choque dans ce petit suspense cousu de fil blanc dont on connaît l’issue 50 minutes avant la fin qui, s’il a le mérite de ne pas ennuyer, met en scène trois protagonistes abrutis composés à la truelle. Une certaine complexité psychologique eût été la bienvenue pour provoquer un minimum de trouble, mais Hèctor Hernández Vicens préfère nous enfermer avec trois héros aussi inintéressants que parfaitement stéréotypés (la brute, l’autiste, l’insurgé) et une Anna dont le caractère est à peine esquissé. La sauvagerie tant espérée intervient pendant les dix dernières secondes qui précèdent le générique. C’est un peu maigre.

Love and Peace (Japon, 2015) de Sono Sion

Love and Peace (Japon, 2015) de Sono Sion

Comme s’il ne suffisait pas à Sono Sion de livrer une perle avec Tag, le voilà avec une seconde, aussi enthousiasmante que radicalement différente. Ça n’est pas une première, Sono Sion aime concevoir ses œuvres comme multiples et plurielles, en intégrant plusieurs à l’intérieur d’une seule. Love Exposure était un sommet en la matière, et Love and peace lui aussi, va changer de direction, comme un va-et-vient permanent entre les tons et les genres : comédie, satire, fable politique, féérie de Noël… En commençant par évoquer le destin de Ryoichi chanteur raté réduit à travailler dans un open space, et essuyant chaque jour les moqueries de ses collègues, Love and Peace s’illustre dans la fable outrancière dominée par le grotesque, puis s’engage sur le chemin de l’imaginaire le plus excentrique lorsque la petite tortue abandonnée dans les toilettes par Ryoichi désespéré, atterrit dans une antre où vivent et s’expriment tous les jouets jetés aux rebuts. Dès lors que nous pénétrons dans ce merveilleux refuge tenu par un clochard céleste aux pouvoirs extraordinaire. Love and Peace bifurque vers un conte de fée échevelé qui ressemblerait presque à un film tout public, si Sono ne conservait pas cet esprit frondeur, anarchiste et colérique. Dans Love and Peace chaque genre est un trompe l’œil qui en cache un autre. Sono joue à la fois sur cette fibre de l’imaginaire et sur celle d’une satire de l’industrie artistique, de l’obscénité des faux engagements politiques et écologiques. Rien est acquis chez Sono, cinéaste anti-manichéen, et surtout pas l’empathie vis-à-vis d’un personnage : il se plait à nous déstabiliser lorsqu’il fait passer l’attendrissant et pitoyable héros du déclin à la gloire. Ryoichi le simple devient Ryoichi le méprisant, produit formaté par la production, l’abject prototype de cette gigantesque blague qu’est le showbiz, passé de l’autre côté. Et l’altruisme et la générosité des paroles inventées par cette tortue fabuleuse, de se muer en mécanique de récupération, en tromperie, en trahison. Sono incite à ne jamais s’endormir sur les certitudes de ce que l’on voit, car la perception peut brusquement changer et orienter notre regard de manière radicalement différente. Je est un autre. A l’instar de son titre « Love and peace » qui peut être pris sérieusement ou pas, le film est tour à tour plein d’amour, de paix et de moquerie irrépressible face aux valeurs flouées de « l’amour » et de la « paix ». Si Sono s’amuse en dénonçant, c’est que son sens du grotesque constitue le camouflage idéal de sa misanthropie, et de la charge insurrectionnelle qui perce dans Love and Peace. Une fois de plus, Sono fait l’éloge des insoumis et des êtres blessés : qui sont donc ces jouets mutilés, rafistolés, boitillants, abandonnés, salis sinon une tribu de freaks, d’âmes cassées, à l’image des héros brisés qu’il affectionne. L’admirateur de Babe 2 ne pouvait pas lui offrir plus bel hommage dans ces séquences pleine de drôlerie, de poésie et d’amertume. Il n’y a que Sono Sion pour pouvoir nous émouvoir avec une poupée au visage sali qui se met à pleurer, ou une tortue démesurée s’apprêtant à souffrir aux mains des scientifiques. A l’image de ce père noël sans abri Sono Sion jette de la magie sur les objets inertes, illumine les poubelles, métamorphose la laideur du monde moderne. Love and Peace apporte plus que jamais pour Sion la preuve que le temps de la trilogie de la haine est terminé. Il en résulte à la fois l’expression d’une joie naïve et enfantine et le procès des obscénités contemporaines, mais dans une colère canalisée par l’imaginaire ou le grotesque. Et lorsqu’enfin Sono fait glisser Love and Peace vers le kaiju-eiga, ce nouveau Godzilla ne vient plus stigmatiser le nucléaire mais la société de consommation. En un sens, Sono Sion ne retrouverait-il pas l’essence même du conte, sa capacité à nous raconter le monde à travers sa mutation symbolique ? Relisons La petite fille aux allumettes ou la Goutte d’eau d’H. C. Andersen, dont Sono Sion pourrait être un digne héritier. Il observe ses contemporains par le biais de la métaphore avec ironie, défiance, et une bonne dose de mélancolie.

Excess Flesh de Patrick Kenelly (États-Unis, 2015)

Présenté comme le digne héritier d’un Richard Kern ou d’un Nick Zedd et leur cinéma de la transgression, Patrick Kenelly est un type plutôt sympathique. Nous avons pu voir sa tignasse blond décolorée hanter les couloirs de l’Étrange Festival pendant une bonne semaine et il nous offert de venir l’insulter à la sortie de la salle si son film venait à nous heurter (ce qui lui ai déjà arrivé dans pas mal d’autres festivals). Fairplay. Alors pourquoi tant de haine ? Excess Flesh est l’histoire de deux jeunes femmes vivant en coloc, l’une, Jill, dépressive et boulimique, l’autre, Jennifer, top model et un poil boulimique de cul. Leurs relations se détériorent pour aboutir à un véritable jeu de massacre. La force de Kenelly est naturellement son jusqu’auboutisme, sa caméra n’épargnant rien au spectateur, de la scène de boulimie de Jill assez terrifiante jusqu’à les tortures infligées à Jennifer après que cette dernière ait traité Jill par le mépris. Le rapport au corps et ce qu’il peut ingurgiter est sans nul doute le fil conducteur de cette œuvre, mais la question de l’enfermement, tant psychique que physique (le film est quasiment un huis-clos dans l’appartement des deux jeunes femmes), constitue l’essence même du film. Et Kenelly de conclure par une volte-face, pour bien nous rappeler que le monde n’est qu’un jeu de dupes, un ensemble d’illusions pour lesquelles nous sommes prêts à nous damner. Reste la question de la filiation du cinéma de Kenelly avec les cinéastes de la transgression. Pas évident de trancher car la question préalable est naturellement de savoir ce qui est transgressif en 2015. Une fellation non simulé, le meurtre d’une famille un peu trop bourgeoise ou des hectolitres d’hémoglobine, tout cela filmé caméra à l’épaule avec une image passablement cradingue, rythmé par une musique brutale, pouvaient passer pour transgressifs au début des années 80. Mais aujourd’hui ? Ce qui est certain, c’est que Patrick Kenelly va très loin, ne s’interdit pas grand-chose et tente de souligner quelques traits peu flatteurs de notre société. Et il gagne parfaitement son pari car, pour un premier long-métrage, Excess Flesh est une belle réussite.

Présenté comme le digne héritier d’un Richard Kern ou d’un Nick Zedd et leur cinéma de la transgression, Patrick Kenelly est un type plutôt sympathique. Nous avons pu voir sa tignasse blond décolorée hanter les couloirs de l’Étrange Festival pendant une bonne semaine et il nous offert de venir l’insulter à la sortie de la salle si son film venait à nous heurter (ce qui lui ai déjà arrivé dans pas mal d’autres festivals). Fairplay. Alors pourquoi tant de haine ? Excess Flesh est l’histoire de deux jeunes femmes vivant en coloc, l’une, Jill, dépressive et boulimique, l’autre, Jennifer, top model et un poil boulimique de cul. Leurs relations se détériorent pour aboutir à un véritable jeu de massacre. La force de Kenelly est naturellement son jusqu’auboutisme, sa caméra n’épargnant rien au spectateur, de la scène de boulimie de Jill assez terrifiante jusqu’à les tortures infligées à Jennifer après que cette dernière ait traité Jill par le mépris. Le rapport au corps et ce qu’il peut ingurgiter est sans nul doute le fil conducteur de cette œuvre, mais la question de l’enfermement, tant psychique que physique (le film est quasiment un huis-clos dans l’appartement des deux jeunes femmes), constitue l’essence même du film. Et Kenelly de conclure par une volte-face, pour bien nous rappeler que le monde n’est qu’un jeu de dupes, un ensemble d’illusions pour lesquelles nous sommes prêts à nous damner. Reste la question de la filiation du cinéma de Kenelly avec les cinéastes de la transgression. Pas évident de trancher car la question préalable est naturellement de savoir ce qui est transgressif en 2015. Une fellation non simulé, le meurtre d’une famille un peu trop bourgeoise ou des hectolitres d’hémoglobine, tout cela filmé caméra à l’épaule avec une image passablement cradingue, rythmé par une musique brutale, pouvaient passer pour transgressifs au début des années 80. Mais aujourd’hui ? Ce qui est certain, c’est que Patrick Kenelly va très loin, ne s’interdit pas grand-chose et tente de souligner quelques traits peu flatteurs de notre société. Et il gagne parfaitement son pari car, pour un premier long-métrage, Excess Flesh est une belle réussite.

Nouvelles Chairs, Courts métrages

Pas moins de 50 courts métrages étaient présentés cette année en composition pour cette XXIe édition de l’Étrange Festival. Nous n’avons pas pu tous les voir, loin s’en faut, mais voici ce que contenait la sixième partie de l’ensemble, intitulée Nouvelles Chairs. Deux films d’animation, cinq courts expérimentaux et trois fictions. Du côté des films d’animation, une digression sanguinolente sur la place des couvre-chefs dans notre société Avec Small People With Hats et la passion morbide d’un photographe dans Shutterbug. Sympathiques mais oubliables. Du sexe du côté expérimental avec All We Need Is Slaves (montage kaléidoscopique d’images d’organes sexuels, plutôt réussi) Eroticon (un montage ultrarapide d’anciennes images pornographiques ou érotiques, un poil long, on avait compris) et un cadavre exquis de films érotiques dans Exquisite Corpus (pas une très grande réussite). Mais aussi des visages soumis à rudes épreuves. Virtuellement pour l’étonnant Portrait, qui en déformant des visages statiques leur offre une sorte de mouvement et réellement dans l’époustouflant Fardo. Ce dernier est une succession de maltraitance de visages, qui se voient recouverts de peinture, enrobés dans du film plastique ou plongés dans un sac plastique qui se rempli d’eau. Un film qui met assez mal à l’aise. Enfin, du côté des fictions, rien de très surprenant. Une femme qui se fait belle pour sortir (Hes The Best), un polaroid qui fait ressurgir les démons du passé (Polaroid) et un adolescent qui découvre un vagin géant dans le mur de sa chambre (Boxroom). Formellement impeccables, ces trois courts ne font cependant pas preuve de beaucoup d’inventivité. Bon, il en reste tout de même 40 que nous n’avons pas pu voir. Il reste donc de l’espoir. À noter que l’on trouve d’ores et déjà en ligne certains des courts métrages présentés lors de cette édition, comme le très réussi The Grey Matter, vainqueur du Grand Pris Canal+ décerné cette année.

Pas moins de 50 courts métrages étaient présentés cette année en composition pour cette XXIe édition de l’Étrange Festival. Nous n’avons pas pu tous les voir, loin s’en faut, mais voici ce que contenait la sixième partie de l’ensemble, intitulée Nouvelles Chairs. Deux films d’animation, cinq courts expérimentaux et trois fictions. Du côté des films d’animation, une digression sanguinolente sur la place des couvre-chefs dans notre société Avec Small People With Hats et la passion morbide d’un photographe dans Shutterbug. Sympathiques mais oubliables. Du sexe du côté expérimental avec All We Need Is Slaves (montage kaléidoscopique d’images d’organes sexuels, plutôt réussi) Eroticon (un montage ultrarapide d’anciennes images pornographiques ou érotiques, un poil long, on avait compris) et un cadavre exquis de films érotiques dans Exquisite Corpus (pas une très grande réussite). Mais aussi des visages soumis à rudes épreuves. Virtuellement pour l’étonnant Portrait, qui en déformant des visages statiques leur offre une sorte de mouvement et réellement dans l’époustouflant Fardo. Ce dernier est une succession de maltraitance de visages, qui se voient recouverts de peinture, enrobés dans du film plastique ou plongés dans un sac plastique qui se rempli d’eau. Un film qui met assez mal à l’aise. Enfin, du côté des fictions, rien de très surprenant. Une femme qui se fait belle pour sortir (Hes The Best), un polaroid qui fait ressurgir les démons du passé (Polaroid) et un adolescent qui découvre un vagin géant dans le mur de sa chambre (Boxroom). Formellement impeccables, ces trois courts ne font cependant pas preuve de beaucoup d’inventivité. Bon, il en reste tout de même 40 que nous n’avons pas pu voir. Il reste donc de l’espoir. À noter que l’on trouve d’ores et déjà en ligne certains des courts métrages présentés lors de cette édition, comme le très réussi The Grey Matter, vainqueur du Grand Pris Canal+ décerné cette année.

I’m Here (Allemagne-Danemark, 2014) d’Anders Morgenthaler

I’m Here (Allemagne-Danemark, 2014) d’Anders Morgenthaler

Pas de doute, Anders Morgenthaler aime les personnages dont les tourments sont irrémédiablement liés à l’enfant qui leur manque, qu’ils craignent de perdre ou de voir souffrir. On se souvient de Princesse, étrange mélange de dessin animé et de film live, dans lequel un homme vengeait la mort de sa sœur devenue actrice de porno ; il recueillait la petite fille, et se donnait pour mission d’effacer chaque mauvais souvenir et chaque risque de contaminer la petite fille en tuant les coupables. Dans le splendide Echo, découvert à l’Etrange Festival festival en 2010, un père s’étant vu refuser la garde de son fils l’enlevait près d’une maison au bord d’un lac, assailli par ses propres souvenirs d’enfances, ses fantômes intimes, jusqu’à confondre rêve et réalité. Peaufiné et magnifié, ce même brouillard envahit I’m here, qui flotte dans l’apesanteur du fantasme. Il nous emmène vers des cieux plus floutés encore, presque amniotiques traduisant parfaitement l’obsession son héroïne. Maria désire un enfant, le porter, être enceinte, bien qu’elle ait probablement atteint la limite d’âge ; et lorsque le diagnostic catégorique du docteur lui annonce que ce sera impossible, elle va chercher à en obtenir un coûte que coûte.

Ce refus de capituler conduira Maria vers un itinéraire d’errance et d’aveuglement, sans échappatoire. Elle apprend que des bébés sont vendus au marché noir à la frontière germano-tchèque ; elle décide de s’y rendre pour un acheter un, légitimant son acte en affirmant vouloir sauver une petite vie parmi tant d’autres. Le cinéaste ne fera pas l’impasse sur la place sociale de son héroïne, business woman, assurée qu’elle obtiendra tout, qu’elle lèvera tous les obstacles en sortant une liasse de billets. Si la position du cinéaste est ambiguë c’est qu’elle implique une totale empathie vis-à-vis de son personnage. On la suit avec émotion, tout en étant incapable de la comprendre, de la suivre dans ses choix et ses actes. Et Morgenthaler excelle ici à instiller le malaise. Il faut dire que Kim Basinger, aussi bergmanienne qu’une Liv Ullmann, livre peut-être l’une des plus belles prestations de sa carrière, explorant à merveille la dichotomie de son personnage combattive et véhémente. Maria est cette femme menée par un objectif poussé jusqu’à la folie, jusqu’à l’oubli d’elle-même. Est-ce fortuit que Morgenthaler ait choisi de donner à son héroïne, le nom de la Mère universelle figure de la maternité transcendante ? Elle illustre un très étrange parcours de sainteté, mêlant dolorisme et expiation et qui rappelle en cela les héroïnes de Lars Von Trier.

I’m There s’immerge dans une féérie douce et inquiétante, épousant la perception de Maria et ses hallucinations – visions de mannequins de bébés qui s’animent, apparitions de spectres miniatures. Maria entend une petite voix, fantôme d’un être qui n’est pas encore né, mais est là, tel un ange gardien. L’enfance, telle une entité protectrice la guide – à côté d’elle et en elle – comme autant de signes d’une initiation et d’étapes prédestinées. Curieusement, cette voix intérieure la relie aux éléments, aux arbres et aux feuilles, sans qu’on sache très bien s’il faut y lire un appel à la vie ou au contraire les prémisses d’un anéantissement, d’un ensevelissement. Le cinéaste plonge I’m here dans une lumière flottante, guettant les ombres, saisissant des éclats de nuit de manière quasiment abstraite, dans des séquences captant la magie des nuits urbaines et des routes. Il faut dire que la bande son, aussi nébuleuse et sous-marine que celle d’Echo en ajoute à cette sensation hypnotique, aidée par la partition tout en murmure, scintillements, bourdonnements du compositeur islandais Jóhann Jóhannsson : ses harmonies contemplatives se situent quelque part entre le cristallin de Sigur Ros et le spirituel d’Arvo Part.

Morgenthaler, cinéaste danois, insuffle ce souffle mystique caractéristique d’une certaine forme de cinéma scandinave, dans lequel rode le sens du péché, de la culpabilité, de l’expiation. Aussi le parcours de Maria échappe finalement à la réalité pour devenir une figure symbolique.

Et curieusement, même lorsque Morgenthaler aborde les éléments les plus sordides, viol, prostitution, bébés volés, bouges glauques, I’m here ne s’extrait quasiment jamais de sa douceur, même dans ses moments les plus tendus, les plus anxiogènes. Dans I’m here, la lumière ne va jamais sans le précipice, les deux semblant s’interpénétrer, comme un paradoxe infiniment perturbant, jusqu’à un final irréel, aussi tétanisant qu’amoral. La bienveillance du gouffre, tel un accomplissement, achève ce voyage dans les ténèbres. Et c’est sublime.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).