Poursuivons notre compte-rendu avec trois films subversifs vis-à-vis de notre époque et de ses idéologies…. avec plus ou moins de talent.

C’est dans la Pologne médiévale que nous transporte l’incroyable film de Bartosz Konopka, The Mute. Un bateau dérive, lentement, avec à son bord plus de cadavres que d’êtres vivants, tandis qu’une voix off retentit, clamant l’amour de Dieu et en appelant à sa miséricorde. Deux naufragés s’échouent donc sur une plage. Deux survivants. L’un d’entre eux – la voix, et c’est important de le souligner – est un évêque, qui découvrant le peuple païen qui vit sur l’île, va se donner pour mission de les convertir, entraînant avec lui le jeune qui l’accompagne qu’il croit converti d’office, mais qui va rapidement s’en détacher. Troquant le silence contre la parole transmise et imposée, il préfère se coudre la bouche plutôt que de proférer des mensonges. Intégrant la tribu, il devient désormais ce « mute », figure emblématique de la sagesse, de la tolérance et du refus.

C’est dans la Pologne médiévale que nous transporte l’incroyable film de Bartosz Konopka, The Mute. Un bateau dérive, lentement, avec à son bord plus de cadavres que d’êtres vivants, tandis qu’une voix off retentit, clamant l’amour de Dieu et en appelant à sa miséricorde. Deux naufragés s’échouent donc sur une plage. Deux survivants. L’un d’entre eux – la voix, et c’est important de le souligner – est un évêque, qui découvrant le peuple païen qui vit sur l’île, va se donner pour mission de les convertir, entraînant avec lui le jeune qui l’accompagne qu’il croit converti d’office, mais qui va rapidement s’en détacher. Troquant le silence contre la parole transmise et imposée, il préfère se coudre la bouche plutôt que de proférer des mensonges. Intégrant la tribu, il devient désormais ce « mute », figure emblématique de la sagesse, de la tolérance et du refus.

The Mute est incontestablement l’un des gros morceaux de l’Etrange Festival. D’abord parce qu’il ne se livre pas immédiatement, commençant par provoquer l’agacement, avec son ouverture très empesée, esthétisante et bavarde, cherchant l’épate visuelle, la photo décolorée et métallique, le temps inutilement distendu et contemplatif. On commence par pressentir un émule de Refn qui reprendrait tous les tics du Guerrier silencieux, en nous imposant le mysticisme un peu toc du cinéaste danois. Mais Bartosz Konopka expose ses références pour mieux les anéantir. De même le souvenir des païens cannibales du 13e guerrier incite d’emblée à regarder le peuple de The Mute comme l’incarnation du Mal, de la violence, pour mieux infuser sa fascinante beauté. Curieusement c’est presque au Malick du Nouveau Monde que renvoie parfois le film de Bartosz Konopka, lorsqu’il évoque un Peuple relié à la terre, aux éléments, aux forêts, comme détenteur d’une vérité immanente et panthéiste. De même qu’il ne fallait pas se laisser berner par les premières images de The Mute, il fallait ne pas se laisser bercer par la mélodie de ces mots et du faux dieu qui y était vénéré. Il offre alors des chorégraphies sauvages, des transes dignes du buto, qui troque l’émotion narrative contre celle des sens et de l’animalité. Par l’image plutôt que le discours, par l’utilisation presque ironique de ses références, The Mute vous happe littéralement dans ses ténèbres, et s’avère être à l’arrivée un grand film tribal, âpre, noir, animal qui distille sa douceur et sa poésie là où on ne l’attend pas au cœur de son paganisme, lorsqu’il décrit ces traditions ancestrales, la beauté de ces expressions pulsionnelles ; de ces cérémonies semblant émerger de la nuit des temps The Mute éduque le regard et propose une réflexion puissante sur la barbarie et ses feintes. Le barbare n’est pas le peuple prétendu comme tel par celui qui possède le pouvoir du langage, mais justement le civilisé chrétien, le prêcheur, le manipulateur d’âmes. Dès lors, celui qui se mutile en s’empêchant de parler, l’impie, le sacrilège, s’affranchit de la race des hommes éduqués à la religion chrétienne que Konopka définit clairement comme inique. Chose étonnante pour un film polonais, The Mute est en effet un grand film anti-clérical. Son chaos final, la révolte qui en émerge face à tant d’injustice nous tend inévitablement le miroir de notre époque. Désespéré. La mise en scène, le parti pris d’une représentation aride de l’ère médiévale, à feu et à sang, sur une terre furieuse sur laquelle quelques sages se détachent sur le paysage, Bartosz Konopka les doit sans doute à Andreï Roublev, perdant lui aussi son héros dans des vallées métaphysiques, les forêts de l’Histoire. L’Histoire au travail, c’est ainsi le lieu de se construitre sa propre histoire, lieu du choix individuel, de la prise de conscience de son altérité et de ce qu’il peut apporter aux autres, non pas dans la domination mais une forme de sagesse, qui peut aller jusqu’au sacrifice. Pareil aux héros tarkovskiens, il erre dans des terres désolées, nues, se perd dans un espace symbolique et lève les yeux vers les cimes infinies pour écouter le bruissement du silence. La dimension cosmique de The Mute émerge de cette fusion du mutisme et du panthéisme.

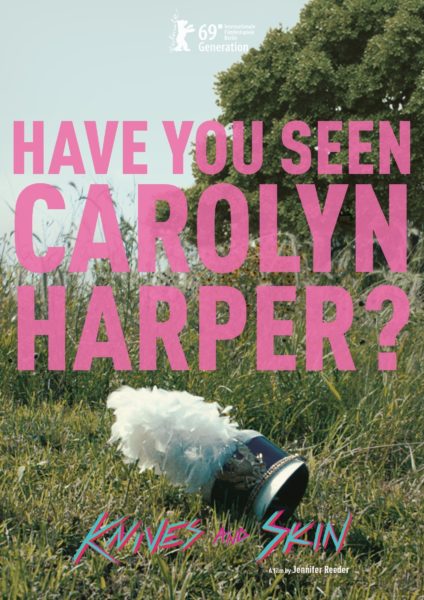

Le mouvement #metoo allait-t-il changer le cinéma, son discours, provoquer une nouvelle vague féministe, un art aussi révolutionnaire, aussi essentiel que cette libération de la parole ? La vue de Portrait d’une Jeune fille en feu de Céline Sciamma permettrait de répondre par l’affirmative, tant la cinéaste livre naturellement une réflexion novatrice sur l’amour, l’art et le regard ; mais voilà malheureusement un cas isolé, la plupart des propositions s’apparentant à des tracts, des démonstrations aussi pataudes que dans des films de propagande, brandissant un étendard plutôt qu’un film. Des balbutiements peut-être maladroits ? Toujours est-il que si l’intention est louable et l’accusation claire, le résultat est médiocre et artificiel. Knives and skin, que nous aurions tant aimé défendre pour ce qu’il dénonce en est donc un spécimen, parfait symptôme des meilleures intentions métamorphosées en images. Knives and Skin évoque donc la disparition d’une jeune fille suite à un rendez-vous amoureux, dans une petite ville de l’Illinois, et la manière dont elle bouleverse l’existence de ses amis et proches. Jennifer Reeder parlant de son film est particulièrement émouvante, elle explique ses objectifs, une forme d’urgence, toute sa dimension autobiographique, son rapport au cinéma de genre, mais également son désir de lancer des signaux, où la mort de son héroïne représente « un appel à l’action pour les femmes – un cri de guerre puissant. ». Et c’est sans doute par ce volontarisme forcené, son symbolisme outré que la cinéaste rate sa cible. L’art comme outil et comme vecteur constitue le danger d’un cinéma qui se veut porteur d’un message, asséné comme un clignotant permanent. Et si le vrai militantisme, justement, n’était pas dans la démonstration et le désir de rallier le spectateur à sa cause ?

Le mouvement #metoo allait-t-il changer le cinéma, son discours, provoquer une nouvelle vague féministe, un art aussi révolutionnaire, aussi essentiel que cette libération de la parole ? La vue de Portrait d’une Jeune fille en feu de Céline Sciamma permettrait de répondre par l’affirmative, tant la cinéaste livre naturellement une réflexion novatrice sur l’amour, l’art et le regard ; mais voilà malheureusement un cas isolé, la plupart des propositions s’apparentant à des tracts, des démonstrations aussi pataudes que dans des films de propagande, brandissant un étendard plutôt qu’un film. Des balbutiements peut-être maladroits ? Toujours est-il que si l’intention est louable et l’accusation claire, le résultat est médiocre et artificiel. Knives and skin, que nous aurions tant aimé défendre pour ce qu’il dénonce en est donc un spécimen, parfait symptôme des meilleures intentions métamorphosées en images. Knives and Skin évoque donc la disparition d’une jeune fille suite à un rendez-vous amoureux, dans une petite ville de l’Illinois, et la manière dont elle bouleverse l’existence de ses amis et proches. Jennifer Reeder parlant de son film est particulièrement émouvante, elle explique ses objectifs, une forme d’urgence, toute sa dimension autobiographique, son rapport au cinéma de genre, mais également son désir de lancer des signaux, où la mort de son héroïne représente « un appel à l’action pour les femmes – un cri de guerre puissant. ». Et c’est sans doute par ce volontarisme forcené, son symbolisme outré que la cinéaste rate sa cible. L’art comme outil et comme vecteur constitue le danger d’un cinéma qui se veut porteur d’un message, asséné comme un clignotant permanent. Et si le vrai militantisme, justement, n’était pas dans la démonstration et le désir de rallier le spectateur à sa cause ?

Indéniablement, la détresse dans Knives and skin est bien là, celle de parents encore laminés sous anti-dépresseurs et d’adolescents dont l’énergie de vie demeure plus forte que celle de leurs géniteurs. Jennifer Reeder dresse un portrait d’une certaine Amérique, reflet d’une réalité vécue. Hélas, le discours de ses personnages, limité à des punchlines à répétition, n’en fait que des mots, leur retirant toute chair. On ne croit pas un seul instant à ces héroïnes, portant l’ironie de la réalisatrice heureuse d’avoir trouvé des bouches pour prononcer ses paroles. Cette caractérisation des personnages trahit le gros souci d’écriture du film. Après la remarquable série Euphoria, difficile de ne pas être embarrassé par des teenagers aussi peu incarnés, soumis à une distanciation brechtienne involontaire.

L’œuvre de Gregg Araki ne cesse de rôder autour de Knives and Skin comme LA référence évidente tant dans l’esthétique que le sens de l’absurde, de l’ironie et de l’étrangeté dans laquelle glisse le réel : la cinéaste courtise ses couleurs bariolées, sa dimension pop, la crudité de son langage, la tragi-comédie, et le monde au bord de l’apocalypse. Mais là où le cinéma queer d’Araki excelle dans le pessimisme ludique et la folie baroque, celui de Jennifer Reeder l’imite laborieusement. Et si l’on pense évidemment autant à Blue Velvet qu’à Donnie Darko ou même Under The Silver Lake, la bizarrerie sonne faux dans Knives and Skin. Jennifer Reeder offre moins une œuvre insolite qu’une œuvre qui recherche l’insolite à tout prix, dans une mécanique de moments prétendus absurdes et de logorrhée sans fin.

On se sent presque honteux, coupables de ne pas aimer Knives and Skin tant on adhère à ce qu’il dénonce. Oui, il faut parler du non-consentement. Oui, la femme dispose de son corps comme elle l’entend. « Je voulais faire un film où l’horreur réside dans la violation du consentement » déclare la cinéaste, c’était une idée magnifique. La teneur allégorique du film d’épouvante est une évidence, une façon d’évoquer les dominations sexuelles et le patriarcat en les allégorisant. It Follows et The VVitch en sont les meilleurs avatars récents. Mais dans Knives and Skin, le message à transmettre résonne comme un cahier des charges, caricaturant le propos jusqu’à le rendre conservateur, à l’instar des slashers accusés d’être puritains, où les ados étaient punis lorsqu’ils consommaient. Certes, deux adorables lesbiennes, s’abandonnant à leur amour, viennent démontrer qu’elles, au moins, se respectent, bien loin des profs qui achètent des culottes sales, ou d’autres qui draguent leurs élèves mineures. Mais surtout, ici on ne couche pas, au mieux on s’échange des objets mouillés de cyprine et l’on se roule quelques pelles. Satisfaite de la crudité de ses situations, persuadée d’installer une connivence avec le public, elle retombe étonnement dans les archétypes qu’elle voulait dénoncer. Son film devient aussi elliptique et subtil que la phrase brodée en douce sur le blouson du décérébré de service : » Je traite les filles comme de la merde ». Jennifer nous avions compris, pas la peine de nous le mettre devant les yeux en lettres d’or.

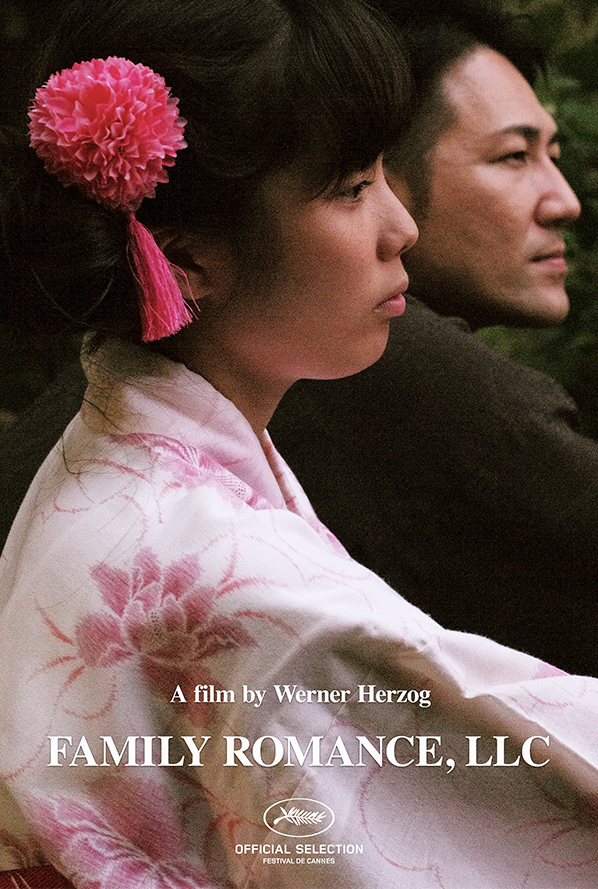

L’infatigable Werner Herzog poursuit sa quête, avec le cinéma pour vaste champ d’expérimentation, un laboratoire qui met le monde à l’épreuve de l’image. Partageant sa création entre documentaires – spirituels, sociologiques, théologiques… entre investigation et voyage intérieur -, films indépendants (Salt and Fire), fausses productions hollywoodiennes (Bad lieutenant : escale à la nouvelle Orléans), son œuvre apparaît à la fois comme caractéristique du cinéma du réel et comme faisant passer cette même réalité de l’autre côté du miroir, troublée, déformée par le prisme d’un regard un peu extralucide et mystique, aux frontières de l’illumination. Mais toujours, au coeur de son œuvre, l’homme, son rapport au monde, à son époque et la manière dont il traverse sa vie. Family Romance, LLC pourrait d’abord rebuter par l’aspect ingrat de sa forme, une image vidéo pas très belle à la qualité esthétique très limitée. Il offre une étrange jonction du documentaire et de la fiction puisque le personnage principal n’est rien d’autre que le créateur de Family Romance, LLC rejouant son propre rôle. Family Romance, LLC est en effet le nom de la société qu’a lancée Ishii Yuichi, fondée autour d’une imposture achetée par ses clients. Vous pouvez lire son histoire ici. Son agence fournit contre de l’argent un acteur ou une actrice capable de jouer un père, une mariée, des amis éplorés pour des funérailles voire même un corps dans un cercueil… Le film d’Herzog suit donc Yuichi dans ses pérégrinations, offrant ses services de vie par procuration, mais se concentre plus régulièrement sur les rapports qu’il va entretenir avec une petite fille dont il incarne un père qui l’a potentiellement abandonnée. La mère a organisé ce canular, censé offrir à sa fille ce surprenant et soudain bonheur. Mais les enfants sont-ils vraiment dupes ? Une étrange relation en naît, inattendue, dans laquelle l’amour acheté semble laisser place au le sentiment vrai… L’attachement s’installe, inexorablement … puis pour le spectateur une curieuse émotion. Le père-acteur se prend au jeu, des relations père-fille plus vraies que nature en émergent. Pour satisfaire sa cliente Yuichi cherche comment divertir la gamine, et même s’il cède encore à la tentation de payer des acteurs pour mimer les rencontres du hasard, sa façon d’organiser les après-midi de l’enfant le font de plus en plus ressembler à un simple parent divorcé. L’essence mélancolique de Family Romance, LLC se disperse lentement mais sûrement, jusqu’à l’ultime image, bouleversante.

L’infatigable Werner Herzog poursuit sa quête, avec le cinéma pour vaste champ d’expérimentation, un laboratoire qui met le monde à l’épreuve de l’image. Partageant sa création entre documentaires – spirituels, sociologiques, théologiques… entre investigation et voyage intérieur -, films indépendants (Salt and Fire), fausses productions hollywoodiennes (Bad lieutenant : escale à la nouvelle Orléans), son œuvre apparaît à la fois comme caractéristique du cinéma du réel et comme faisant passer cette même réalité de l’autre côté du miroir, troublée, déformée par le prisme d’un regard un peu extralucide et mystique, aux frontières de l’illumination. Mais toujours, au coeur de son œuvre, l’homme, son rapport au monde, à son époque et la manière dont il traverse sa vie. Family Romance, LLC pourrait d’abord rebuter par l’aspect ingrat de sa forme, une image vidéo pas très belle à la qualité esthétique très limitée. Il offre une étrange jonction du documentaire et de la fiction puisque le personnage principal n’est rien d’autre que le créateur de Family Romance, LLC rejouant son propre rôle. Family Romance, LLC est en effet le nom de la société qu’a lancée Ishii Yuichi, fondée autour d’une imposture achetée par ses clients. Vous pouvez lire son histoire ici. Son agence fournit contre de l’argent un acteur ou une actrice capable de jouer un père, une mariée, des amis éplorés pour des funérailles voire même un corps dans un cercueil… Le film d’Herzog suit donc Yuichi dans ses pérégrinations, offrant ses services de vie par procuration, mais se concentre plus régulièrement sur les rapports qu’il va entretenir avec une petite fille dont il incarne un père qui l’a potentiellement abandonnée. La mère a organisé ce canular, censé offrir à sa fille ce surprenant et soudain bonheur. Mais les enfants sont-ils vraiment dupes ? Une étrange relation en naît, inattendue, dans laquelle l’amour acheté semble laisser place au le sentiment vrai… L’attachement s’installe, inexorablement … puis pour le spectateur une curieuse émotion. Le père-acteur se prend au jeu, des relations père-fille plus vraies que nature en émergent. Pour satisfaire sa cliente Yuichi cherche comment divertir la gamine, et même s’il cède encore à la tentation de payer des acteurs pour mimer les rencontres du hasard, sa façon d’organiser les après-midi de l’enfant le font de plus en plus ressembler à un simple parent divorcé. L’essence mélancolique de Family Romance, LLC se disperse lentement mais sûrement, jusqu’à l’ultime image, bouleversante.

Herzog ne juge pas, il constate, un peu ébahi, semblant parfois ne pas revenir de ce qu’il découvre, de cette solitude incommensurable devenue un fond de commerce. De cette peur du regard des autres, de l’indifférence supplantée par la tentation de s’acheter une vie factice. Ce qu’il y a de fascinant dans ce « héros » c’est qu’en inventant pour les autres une identité, il perd de vue la sienne, ne la repère plus, nouveau Peter Schlemihl ayant perdu son ombre. Werner Herzog observe une société aseptisée d’une tristesse absolue où la chaleur humaine, lorsqu’elle n’est pas juste un investissement, se cherche dans les yeux des androïdes. Herzog aime également à jouer avec les clichés exotiques (le « père » qui emmène sa « fille » regarder les cerisiers en fleur) de façon déconcertante : ils viennent souligner plus encore la nature biaisée des rapports humains nourris aux clichés, aux archétypes et au jeu social.

Depuis Aguirre on connaît l’obsession du réalisateur allemand d’un résultat qui soit le plus vrai possible, quitte à faire vivre à ses acteurs un tournage infernal qui leur tienne lieu d’expérience intime et dangereuse, provoquant des émotions palpables à l’écran. Herzog ici emploie les mêmes moyens que pour ses documentaires les plus instantanés, pris sur le vif, reconstituant tantôt des scènes, ou allant filmer les gens, les lieux en captant l’instant dans un enchainement de petites séquences. Le magicien transforme le cinéma en catalyseur d’émotions, entraînant dans la rue une fausse star, photographiée par de faux paparazzis… puis de vrais passants. La fiction provoque le réel, le déclenche. Et il y a toujours chez lui cet amour du décalage poétique ou surréaliste qui crée des moments inattendus et flottants qui nous égarent, tels cette lumineuse séquence avec des hérissons gratouillés sur le ventre, ou cette autre dans un hôtel tenu par des robots.

Un malaise naît de cette sensation de réel et de cette incapacité à le préciser. Le spectateur troublé ne sait plus où situer la représentation ou la scène qui se déroule en direct. Réflexion sur le cinéma et le simulacre, et le cinéma en tant que mélange de simulacre et de captation du réel Family Romance, LLC démontre que l’image qui ment, c’est aussi celle qui rend compte de la réalité. Entre des situations supposées réelles et d’autres remises en scène ou inventées Herzog maintient le doute (cela fait 50 ans qu’Herzog maintient le doute : rappelez-vous de Coeur de verre et des acteurs censés avoir interprété le film sous hypnose). La confusion entre le vrai et le faux déconcerte, déstabilise : il s’agit de la meilleure mise en abîme possible pour un film prenant pour héros un faussaire. Herzog au détour d’une œuvre sur le mode mineur invente une nouvelle réalité. In fine la beauté du mensonge, n’est- elle pas la beauté du cinéma lui-même ?

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).