À l’occasion de l’avant-première lyonnaise d’Au boulot ! au cinéma Comœdia, nous avons pu nous entretenir avec ses réalisateurs, Gilles Perret et François Ruffin, et les interroger au sujet de leur dernier documentaire.

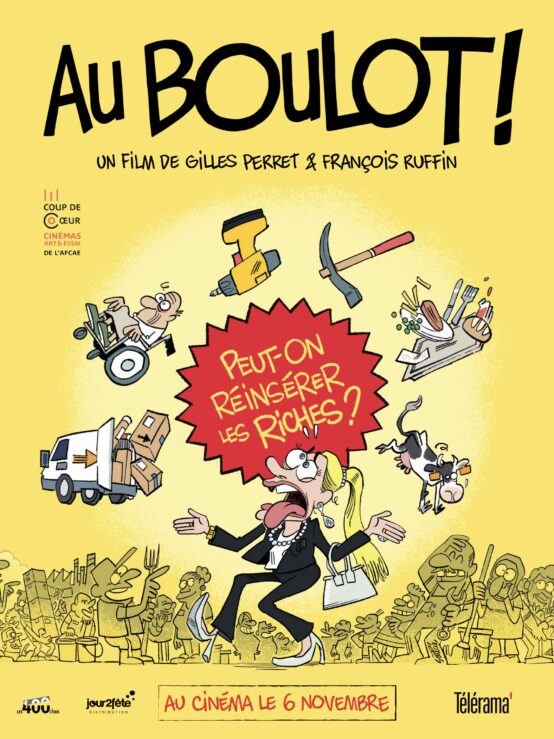

Au Boulot ! © Les 400 Clous

Quel est le point de départ du projet ?

Gilles Perret : Pour vous faire la genèse, cela faisait pas loin d’un an que François et moi voulions refaire un film ensemble sur les métiers de la deuxième ligne, ceux qui avaient tenu le pays debout et qui devaient être revalorisés, mieux payés après le COVID. Je pense que vous connaissez la suite. Les promesses n’ont pas été suivies de faits. On voulait faire un genre de road trip, aller à leur rencontre, montrer la diversité de la France, à la fois dans les quartiers et à la campagne, mais on ne trouvait pas la bonne méthode narrative. Le côté « Perret et Ruffin qui vont voir des gens qui travaillent », c’est trop attendu. On cherchait comment rendre ce projet attractif et pas plombant, c’est ce que l’on essaie de faire dans nos longs-métrages. La priorité c’est de faire du cinéma, pas de la politique. Soit que les spectateurs sortent de la salle avec l’envie d’en découdre, soit qu’ils aient découvert quelque chose, qu’ils aient envie de partager leur indignation, leur constant. Puis François m’a parlé de cette chroniqueuse…

François Ruffin : La nécessité de faire un film était là avant même d’en avoir le sujet. Après la crise COVID, alors même que le président avait promis reconnaissance et rémunération pour ces travailleurs, la première mesure qu’il prend est de repousser l’âge de la retraite à 64 ans. C’est le point de départ invisible d’Au boulot !. On sait par expérience qu’aller enregistrer dans des manifestations, ça ne fonctionne pas. Peut-être que les documentaires qui filment trop les lutteurs ne sont plus des documentaires de lutte. Il n’ont plus cette force explosive qu’a le cinéma. On envisage effectivement un road movie, mais il nous manque juste l’élément déclencheur. Il se trouve que l’un de mes premiers amendements à l’Assemblée Nationale en 2017 proposait que le ministre de la santé aille faire des stages en EHPAD, que le ministre de l’éducation aille en collège prioritaire, que le ministre de la justice aille en prison. Enfin, de l’autre côté des barreaux ! (rires) Aucun n’a accepté ces invitations. Donc, quand je passe sur le plateau des Grandes Gueules, que je tends la main à Sarah Saldmann, et qu’elle dit oui, en tortillant un peu, mais qu’elle dit oui quand même, on saisit la balle au bond. Gilles n’était pas enthousiaste. Clothilde Dozier, notre productrice des 400 Clous, fidèle à une ligne marxiste, encore moins (rires).

G.P. : Non pas que je n’étais pas persuadé que le procédé était bon, mais je pensais que ça allait être au-delà de mes forces de supporter le personnage qu’elle diffuse à la télé. Avec le temps, je me suis laissé convaincre sans difficulté et maintenant sans regret. Comme on avait fait avec Bruno Bonnell (ancien député La République en marche, Ndlr) dans Debout les femmes !, la confrontation des différents milieux sociaux suscite toujours quelque chose, que ce soit du rire ou de la rage. La première séquence qu’on a tournée avec Sarah est celle à Saint-Etienne avec Louisa, l’auxiliaire de vie. On a vu tout de suite qu’il y aurait une dynamique, une vérité. Saldmann est un prétexte, elle génère du questionnement.

© Valentin de Poorter

Elle a été facile à convaincre ?

G.P. : Au départ, elle ne voulait pas, mais comme la séquence aux Grandes Gueules avait été diffusée, elle était piégée en quelque sorte. Il y avait un côté défi pour elle, de voir des choses qu’elle n’avait jamais vues. Ça l’a sortie de son quotidien et de ses préjugés pour un temps, même si on ne peut pas dire que notre opération de réinsertion des riches est un franc succès (rires). François et moi sommes plutôt de nature optimiste, donc on y a cru un moment.

La première impression est très caricaturale…

G.P. : Moi je ne la connaissais pas avant ça, donc j’étais quand même allé voir sur les réseaux sociaux qui elle était. C’est justement parce que c’est une caricature qu’elle a sa place dans les médias. Quand on la rencontre, elle est sur des questions sociales, elle dénonce les abus, les fainéants, les profiteurs qui gagnent 1300 € par mois, ce qui est déjà pas mal (rires). Mais elle n’est pas encore sur les problématiques identitaires sur lesquelles elle est aujourd’hui. Si elle va chez Hanouna, à CNews, c’est justement parce qu’elle est un personnage avec ses outrances. Le jour où elle sera dans la demi-mesure, ils la vireront. C’est un peu ce que raconte le film en creux. Qu’est-ce qu’on donne à voir à la télévision ? Qui sont ces gens qui se permettent de donner des leçons à tout le monde ?

Il y a un passage dans un bar PMU où vous lui dites que vous n’êtes pas là pour faire du tourisme social. Vous avez craint qu’elle prenne ce tournage comme une simple aventure dépaysante ?

F.R. : C’est évident que ça l’est en partie. Il y a le risque qu’elle regarde les gens comme si on était dans un zoo. Mais en vérité, ce sont deux zoos qui s’observent. Dans ses ventes privées, il y a pour nous un côté très folklorique aussi. En revanche, je pense que, par la densité qu’on donne aux personnes qu’on rencontre, on évite ce risque-là. Enfin, c’est à vous d’en juger. Au fur et à mesure du film, Sarah devient périphérique et ce sont eux qui occupent de plus en plus l’espace.

G.P. : Elle vient au départ dans cet état d’esprit, en se disant qu’elle allait découvrir de nouvelles choses. Elle a quand même joué le jeu et a été très agréable avec tout le monde, il faut lui reconnaître ce mérite-là. Puis les gens étaient contents de la voir, parce qu’elle passe à la télé. Mais honnêtement, je ne pense pas qu’elle serait restée une semaine entière avec chaque personne. Ça lui allait bien de passer de l’une à l’autre.

Au boulot ! © Les 400 Clous

Vous vous attendiez dès le départ au constat final qui montre qu’il y a deux France irréconciliables? Vous avez quand même l’air déçus.

G.P. : Après le 7 octobre (2023, Ndlr), elle passe de RMC à CNews, c’est là qu’elle glisse sur des questions identitaires, les banlieues, Gaza… Ce que l’on voit dans les extraits à la fin. Là, on se dit que ce n’est plus possible. On revendique de bien aimer les gens, de faire des films humanistes, donc il y a une vraie rupture. Comme le dit François, au quotidien, on côtoyait la gentille Sarah, il suffisait qu’on allume la télé pour découvrir Cruella. Puis on avait cette construction du road trip qui arrivait à sa fin de toute façon. Il nous fallait quand même un moyen cinématographique de rebondir, d’où l’idée du Festival de Cannes final. La chance que l’on a, c’est que quand on fait des documentaires, on ne demande rien à personne. On ne dépose pas de dossier, on ne recherche pas de financement ailleurs, afin de garder notre liberté. Chaque film nous permet de faire le suivant. Ça nous autorise à échouer. Si l’aventure avait été un fiasco total, on aurait rangé la caméra, on serait rentrés chez nous.

F.R. : Le projet était de toute façon ailleurs. Bien qu’en soi, être simplement en désaccord avec des riches, je trouve ça drôle (rires). L’enjeu principal est comment intéresser le plus grand nombre aux questions sociales ? Quand je visite une usine qui ferme dans les Ardennes, par exemple, aucune caméra de télé ne me suit. Excusez-moi, mais ils s’en foutent. Alors quand vient se greffer un débat beaucoup plus épidermique, lorsqu’elle passe de discours anti sociaux à des discours sur Israël, sur les quartiers, sur les immigrés, ça nous éloigne encore plus de l’idée initiale. Il faudrait presque faire un deuxième film avec elle pour déminer ces préjugés-là.

Vous avez pris les contacts avec les gens qui apparaissent dans le film en amont ?

G.P. : On avait listé des métiers, des endroits en France où on voulait aller et raconter l’évolution du travail en général, débusquer les a prioris. La scène avec Illies et Mohammed à Grigny est terrifiante. Les banlieues servent de laboratoires pour les dérives de la société, que ce soit les violences policières ou autres. Ils ont déjà accepté qu’il faille deux métiers pour vivre. C’est un constat qui est dramatique. C’est extrêmement difficile de filmer le travail. Il faut trouver des subterfuges. Louisa accepte parce qu’elle est déléguée syndicale, donc elle peut prendre le risque vis-à-vis de ses employeurs. On va dans l’usine de poisson parce que le patron a envie de dire face caméra que la retraite à 64 ans dans ces métiers est une aberration. On voit toutes sortes de saletés, de violence, à la télé, mais le travail, quasiment jamais. Tout est verrouillé. Il y a des couches de communicants, quelqu’un est toujours derrière les employés pour savoir ce qu’ils vont dire. Du coup, personne n’ose véritablement s’exprimer. On voulait aussi de la diversité géographique et sociologique. Dans le Morvan par exemple, on voulait envoyer Sarah à la ferme. On demande à la FNSEA, puis au Centre Départemental Jeunes Agriculteurs, qui nous conseille Elie. Il se trouve qu’il a un discours qui est plutôt proche du nôtre. Dans le Morvan normalement tu tombes sur des paysans de droite (rires). Là, ce n’était pas le cas.

Debout les femmes ! © Les 400 Clous

Vous aviez beaucoup d’heures de rushs ?

G.P. : Pas tant que ça. On a une méthode de tournage qui est maintenant rodée. On a la chance d’avoir de bons interlocuteurs qui se livrent assez vite et un procédé qui est assez simple. On n’a pas mis grand-chose à la poubelle.

F.R. : Il y a des moments où l’on a des doutes, on pense que ça ne va pas marcher, puis il suffit de changer de lieu pour que ça fonctionne. Je pense à la séquence avec Illies et Mohamed dont tu parlais, en se déplaçant, il y a un autre dialogue qui s’instaure et qui accouche de quelque chose de plus intime et de plus profond.

G.P. : On a aussi une monteuse, Cécile (Dubois, Ndlr), qui est très efficace. C’est le quatrième film qu’on fait ensemble.

C’était important pour vous d’aborder les conséquences du travail sur la santé, sur la vie privée, des personnes que vous rencontrez ?

G.P. : Qu’on le veuille ou non, le travail est fondateur de la vie de chacun, ne serait-ce que pour la reconnaissance sociale. Rester sur un canapé à profiter, comme dit Sarah, ce n’est pas un choix. C’est souvent subi et suivi de drames. Quand on voit cette mère de famille à Abbeville qui va au Secours Populaire depuis onze ans, dont les filles savent mieux qu’elle quand elle a rendez-vous avec les assistantes sociales, c’est difficile. On peut avoir tous les avis que l’on veut, quand on va sur le terrain et que l’on est confronté à ces personnes, c’est autre chose. Dans les avant-premières, les spectateurs sont bouleversés de découvrir un pays où des gens vivent dans ces conditions-là, juste à côté de nous. Jessie, qui travaille dans l’usine de poisson, est déjà physiquement brisée à 38 ans. Ce film essaie de leur redonner de la dignité, de les magnifier, de les rendre beaux. L’estime de soi c’est important, et si on peut y contribuer, c’est déjà pas mal. Il faut montrer aussi ce qui va bien, même dans les conditions difficiles. François a cette capacité de parvenir à rigoler dans des moments durs.

François, votre envie de cinéma vient-elle de Michael Moore ?

F.R. : Oui, c’est évident. Quand j’ai vu Roger et moi, j’ai eu un choc esthétique. Au total, j’ai dû le voir une vingtaine de fois. Quand quelqu’un venait à la maison, il était condamné à le regarder. Je m’asseyais avec lui pour vérifier s’il était bien attentif. Je faisais du contrôle politique (rires). J’ai appris à parler anglais avec Michael Moore. J’avais les cassettes audio de ses shows télévisés, TV Nation, The Awful Truth. Quand j’étais aux Etats-Unis, je me suis même abonné à HBO pour voir ses émissions. Il y a deux manières antinomiques de voir le documentaire. L’une consiste en de longs films sans commentaire et naturalistes, l’autre, que pratique Moore, est un détournement des formes commerciales. C’est aussi pour ça que dans le film, Rendez-vous en terre inconnue ou L’amour est dans le pré sont mentionnés. On joue avec ces codes-là pour les emmener vers autre chose.

Le titre s’est imposé à vous tout de suite ?

G.P. : Presque oui. C’est plutôt pas mal, non ? (rires) On essaie toujours d’avoir des titres qui suggèrent une idée de dynamisme, de mouvement. D’où le point d’exclamation final. Même si, encore une fois, le sujet principal n’est pas de mettre Sarah Saldmann au boulot.

J’veux du soleil ! © Guillaume Tricard

Comment arrivez-vous à concilier vos deux agendas, député et réalisateur ?

G.P. : Il ne dort pas beaucoup (rires).

F.R. : Le cinéma, comme n’importe quelle autre forme de création artistique, est une méthode de survie en politique. Une envie de faire quelque chose de beau, de chaleureux, de fraternel, dans un univers qui ne respire pas ces valeurs-là. Je considère que ça fait partie du travail de député d’aller voir les gens partout comme on le fait dans le documentaire. Quand Illies et Mohammed, disent être à recherche d’une stabilité qu’ils n’ont pas, c’est une demande populaire profonde. Tomber sur Haroon, venu d’Afghanistan, dans un restaurant picard, qui nous raconte comment il a franchi les frontières pour arriver en France, ça a un sens profond sans être dans une logique de grand discours politique. Surtout quand, dans le même temps, Bruno Retailleau, allié au RN, est dans une volonté d’exclusion. En faisant ces rencontres, en montant le film, même si j’ai été moins présent durant cette étape car elle a coïncidé avec la dissolution puis la campagne, et en le diffusant, ça participe de mon devoir de député. Je suis élu pour représenter la nation. C’est ce que j’ai essayé de faire avec Fakir pendant des années, en donnant la parole aux plus faibles, aux ouvriers, puis à la radio avec Là-bas si j’y suis, et comme réalisateur aux côtés de Gilles. Au fond, c’est une seule et même activité.

Les choix musicaux sont collégiaux ?

G.P. : François a plus d’idées que moi.

F.R. : Pourtant je ne suis pas un spécialiste de la musique. Tout d’abord, les droits musicaux coûtent très cher.

G.P. : Au cumul, on doit être à 25 000 € simplement pour l’acquisition des droits.

F.R. : On sait le nombre de barrières qui existent entre un documentaire diffusé dans des salles d’arts et d’essai et les classes populaires, il ne faut pas se faire d’illusions. C’est pour ça qu’on fait beaucoup d’efforts pour donner d’autres vies aux films. Les projeter dans des salles municipales, sur des places publiques, des ronds-points avec les Gilets Jaunes. Les faire sortir de ces lieux pour les rendre aux gens qui sont à l’écran et qui n’iraient pas naturellement en salle. Le projet de détournement de formes commerciales suppose un choix de chansons qui parlent à tous. La chanson Stromae (Santé, Ndlr) fonctionne très bien à ce niveau-là.

G.P. : Quand on a besoin de musique, on l’utilise pleinement au mixage. Dans le cinéma français on est blindés de nappes musicales qui ne servent qu’à sous-tendre l’action et je ne supporte plus ça. Donc quand on en met, on la met à fond. Il faut qu’elle ait un sens, qu’elle raconte quelque chose aussi, que ce ne soit pas juste un support pour accentuer des émotions.

Tout à l’heure, vous parliez de la difficulté de filmer le travail au cinéma. En France, dans la fiction, il y a pourtant une vraie tradition du travailleur. Dans Le Jour se lève ou Casque d’or par exemple, où l’on filmait le prolétariat, on ne le mettait pas de côté. Vous pensez que ça a changé avec le temps ?

G.P. : Quand on regarde la production cinématographique française actuelle, la question du travail est assez peu présente, au profit de problématiques sociétales ou de sujets ultra parisiens, des dîners en ville, des rendez-vous chez le psy…

F.R. : Il faut quand même séparer les difficultés rencontrées par les documentaires sur le travail des choix de fiction. Le cinéma de fiction opère un retour à la question sociale. Ça reste discret, mais avant c’était l’exception dans l’année et on s’y rattachait. Pour le documentaire, le problème est différent et va de pair avec un souhait de faire rentrer la démocratie dans l’entreprise via des journalistes et des ONG. Faire en sorte qu’il puisse y avoir autre chose que le salariat face au capital. Que ce soit un lieu de vie et qu’on ait la possibilité d’y mettre une caméra. Par exemple, mon père a travaillé comme cadre chez Bonduel pendant des décennies. À la maison, on n’a pas une seule photo de lui au travail. J’ai un ami dont la mère était aide-soignante à l’hôpital d’Amiens, il l’a vue sur son lieu de travail le jour de son pot de départ. Il faudrait des photographes publics qui suivraient les gens dans leurs métiers, qu’ils puissent rapporter des images chez eux, pour expliquer à leurs familles, à leurs enfants, « voilà le boulot que je fais ». Ça peut participer d’une fierté. Le projet politique du film est comme celui de la peinture du XIXe siècle qui a fait entrer les classes populaires dans les tableaux. Avant ça, il n’y avait que que les rois et les figures bibliques qui avaient le droit d’être peints. On met le peuple à l’écran et j’espère qu’il se reconnaît. De la même manière que le parti communiste d’après-guerre avait héroïsé le métallo et le mineur de fond, qui se reconnaissait donc dans le discours, il y a un devoir dans le temps présent d’avoir cette démarche avec l’auxiliaire de vie, le cariste, l’ouvrier de l’industrie agroalimentaire… Il faut citer leurs noms, leurs métiers, pour qu’ils se disent « la gauche parle de moi, je suis défendu par la gauche ».

Propos recueillis à Lyon le 2 octobre 2024, un grand merci au cinéma Comœdia ainsi qu’à François Ruffin et Gilles Perret.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).