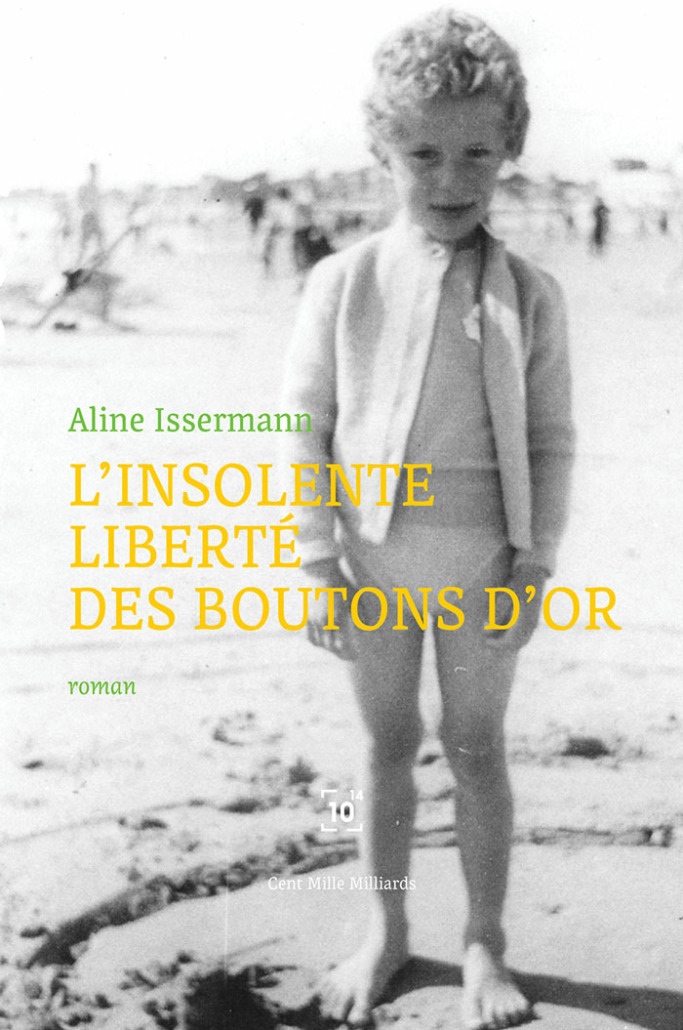

Le 25 janvier dernier est ressorti le premier long métrage d’Aline Issermann, Le destin de Juliette(1983), ainsi que son premier livre, L’insolente liberté des boutons d’or, paru aux éditions Cent Mille Milliards. À cette occasion, la réalisatrice nous a accordé un long entretien, dans lequel nous avons pu évoquer ses débuts en tant qu’autrice de bande dessinée, ses premiers pas vers le cinéma particulièrement difficiles, et bien sûr, de l’importance de la dénonciation et de la prévention des violences et maltraitances envers les femmes et les enfants, thème et luttes fondamentaux dans l’œuvre d’Aline Issermann.

Les extraits cités sont tous tirés de L’insolente liberté des boutons d’or.

Dans votre roman autobiographique, L’insolente liberté des boutons d’or, vous évoquez votre sensibilité artistique qui s’est développée très jeune à travers le dessin. Vous y expliquez même, dans un passage, sentir le « contour de vos pattes, de votre dos, de vos ailes, votre museau ou votre bec » lorsque vous dessiniez des animaux. Comme si vous cherchiez un moyen de fuir votre réalité de l’époque. Pourriez-vous nous raconter l’évolution dans votre rapport au dessin au fil des années ? Est-il passé, pour vous, d’un moyen de survie à un moyen de vivre ?

Je ne savais pas que je savais dessiner. A l’école primaire, dans les villages, les heures de dessin n’existaient pas. Personne ne dessinait à la maison (à part mon frère jumeau, qui est très doué en dessin). Ça a mal commencé pour moi : en septième, j’avais dessiné une tête de poule, et on m’a mis zéro, en disant que ce n’était pas à mes parents de faire mes devoirs. Avec mon frère, on jouait à côté des poulaillers, donc j’avais eu largement le temps d’observer une tête de poule. D’autant plus quand ma mère leur tranchait la gorge pour les mettre au four (rires).

Ma mère ne savait absolument pas dessiner, et mon père n’avait jamais ouvert un cahier d’école. Il ne s’est jamais intéressé à ce qu’on faisait. J’avais demandé à mes parents de dire à la maîtresse que c’était moi qui avais fait ce dessin. Ils n’y sont jamais allés. Pareil en sixième, rebelote, j’avais peint une plume de faisan, et de nouveau on m’a mis zéro, de nouveau on m’a dit que ce n’était pas aux parents de faire mes devoirs, de nouveau j’ai demandé à ma mère au minimum de faire un mot pour la prof de dessin pour dire que c’était bien moi. Mais mes parents étaient tellement occupés par leurs problèmes que ça ne s’est jamais fait.

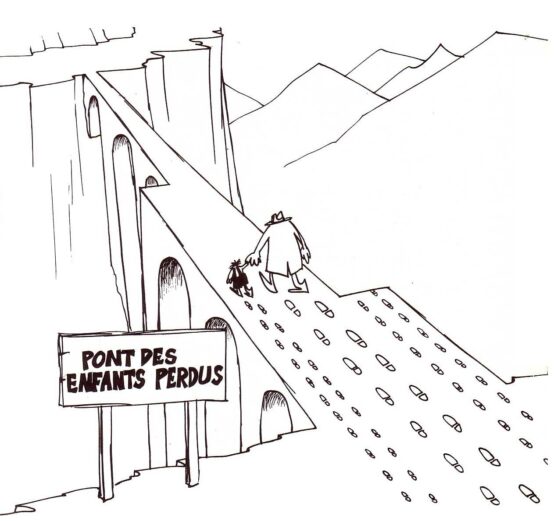

À la maison, j’avais eu le droit d’utiliser les chutes d’un vieux papier peint toutes jaunies pour peindre dessus. J’avais fait une grande fresque que j’aimais beaucoup dans ma chambre, mais mon père l’a déchirée. Mon père déchirait mes dessins, dans ses jours de colère. Et puis après, comme je me suis enfuie de chez eux, je suis venue assez instinctivement à la bande dessinée. On me disait que je dessinais comme Jean-Marc Reiser, dans ses débuts. C’est vrai que quand on dessine, surtout dans la caricature, on a vite fait de se mettre dans la peau du personnage : on rigole si le personnage rigole, etc. Et si on dessine un animal, on essaie d’être dans sa peau. J’avais réalisé des bandes dessinées, qui ont hélas disparu, pour une éditrice qui avait décidé d’adapter des fables de La Fontaine pour les pays arabes, ce dernier s’étant inspiré d’anciens contes arabes pour écrire ses fables. J’avais dessiné par exemple Le chat, la belette et le petit lapin dans le Ogar, et j’avais fait Le lion et le rat. Mais je n’ai plus rien.

« Je pouvais enfin m’asseoir, écrire et dessiner en paix, sans avoir peur que la porte ne s’ouvre violemment et qu’on me frappe, sans craindre qu’on me déchire mes œuvres, sans stress et en écoutant la musique que j’aimais. C’était un luxe inouï. Je pouvais enfin exister sans culpabiliser, sans avoir honte. Cette liberté-là était fantastique, elle n’avait pas de prix. J’œuvrais à mes bandes dessinées. Cette émotion d’être libre, c’était le plus merveilleux cadeau que je venais de m’offrir. »

Avez-vous donc trouvé votre « chambre à vous », comme Virginia Woolf ? C’est-à-dire, votre espace de création, en tant que femme. Comment ?

Alors justement, je suis dans une sale période. J’ai même envie de déménager à cause de ça. Pour Le destin de Juliette, je me suis inspirée en partie de la vie d’une femme qui a existé en vrai, qui a été mariée à un cheminot, et puis, aussi, la vie de mes parents. Avec la sortie du livre, je vois que je ne suis pas tranquille. J’ai dû faire 30 ans de thérapie, et beaucoup d’EMDR (1) vers la fin. J’ai trouvé ça formidable. En ce moment, j’ai des peurs nocturnes d’enfant, à cause du livre. Avant-hier soir, j’étais dans ma chambre, et tout d’un coup, j’étais angoissée : la peur que j’avais, c’était que la porte de ma chambre s’ouvre d’un coup avec quelqu’un qui surgit. C’est mon père, encore, comme dans le court métrage que j’ai filmé l’année dernière, Au vent mauvais. Je l’ai tourné pendant le confinement, c’est sur la violence parentale. J’ai remis en scène mon père qui rentre dans la chambre en brisant le verrou. Sur le moment, on se dit qu’il est fou, et on le déteste, —et heureusement qu’on le déteste—, et puis on passe à autre chose. Mais n’empêche que, finalement, ça imprime.

J’ai mis très longtemps à ne plus avoir peur. D’ailleurs, j’ai mis peut-être cinquante ans à me sentir assez en sécurité pour m’asseoir sur un canapé : parce qu’on n’avait jamais le droit de s’asseoir, de ne « rien faire ». Il n’y avait pas de canapé chez nous de toute façon. on était toujours en train de se faire engueuler, et si on s’asseyait, c’était : « T’as pas autre chose à faire ? », avec la peur que ma mère ne vienne par derrière pour me gifler. J’ai mis des années avant de lâcher ça, et il y a deux jours encore, j’ai eu cette sensation que la porte pouvait encore s’ouvrir, comme ça. Avec fracas. Voilà. Ces gens-là, leur vie était fracassée, pour des tas de raisons, et ils étaient aussi fracassants. Et tout le truc, c’est de ne pas répéter, et c’est ce que j’explique dans le livre. Ce qui m’a aidée, moi, c’est ce que je n’aimais pas ces parents-là. C’était une réaction très saine. De ne pas les aimer, ça m’a permis de ne pas être comme eux. Ce n’est pas si simple, il faut quand même travailler sur soi. Heureusement, on arrive à prendre de la distance. Mais le fracas, lui, reste en sourdine très longtemps.

Dessin d’Aline Issermann © Copyright – Cent Mille Milliards

D’ailleurs, ce que vous dites par rapport à l’EMDR, ça me fait penser à ce passage vers la fin du livre, où vous décrivez un souvenir qui vous a rappelé votre naissance quand vous étiez mise en couveuse. Vous évoquez une sorte de réalisation, d’épiphanie, et ça m’a fait penser à l’EMDR, car après vous dites ne plus jamais avoir eu affaire à ce souvenir traumatique :

« Dix ans plus tard, j’avais entamé une thérapie. Je n’avais pas le choix. Il fallait que je m’en sorte. Avec cette thérapie, cela faisait déjà deux ou trois ans que je brassais mes souvenirs dans tous les sens. 1985 ou 1986. Mon esprit en éveil scannait mon passé parfois sans même que je ne m’en aperçoive. C’est ainsi que je fis un rêve salvateur, très réaliste. J’étais dans cette cabine téléphonique de l’avenue des Gobelins où ma mère m’avait raccroché au nez quinze ans plus tôt. Ça recommençait, elle me raccrochait à nouveau au nez. Je reposais l’écouteur sur son support et donc je baissais les yeux. Et là, en relevant les yeux, je vis tout à fait autre chose qu’une avenue parisienne. Je vis, à travers la vitre de la cabine, un petit rideau blanc à mi-hauteur de mon champ de vision et puis, au-delà du rideau, une salle d’hôpital un peu sombre avec des tous petits lits et des couveuses pour bébés. J’étais dans mon incubateur ! J’étais dans la salle de maternité de l’hôpital où j’étais née. J’étais derrière une vitre. Dans cet endroit où, tout bébé, j’étais restée enfermée plus de trois semaines à tant lutter pour vivre et où je m’étais sentie abandonnée. C’était donc ça, cette vitre qui se mettait sans cesse entre moi et le reste du monde quand j’avais des crises d’angoisse ? C’était la vitre de l’incubateur. Je n’avais jamais fait le rapprochement. Enfin, j’y étais. À partir de ce moment-là, où je pus revivre physiquement ce souvenir, je fus débarrassée à vie de ces terribles angoisses. À vie. Ce fut fini. »

Absolument. A l’époque, ça n’existait pas l’EMDR. Je l’ai pratiqué récemment, à cause d’un producteur. J’ai eu deux producteurs très violents. Des hommes de plus d’1m90, qui quand ils ont une femme en face d’eux se croient tout permis. On a beaucoup parlé des agressions sexuelles, ou des attitudes ambiguës, mais la violence physique, les menaces terrorisantes et les hurlements, on n’en parle pas assez. Je pense que je ne suis pas la seule, et c’est terrorisant. Un des producteurs que j’ai eu était comme ça. Il a essayé de m’étrangler. C’est pour cela après que j’ai été obligée de faire de l’EMDR parce que ça m’a extrêmement traumatisée. J’ai cru qu’il allait me tuer.

Quand je suis allée porter plainte à la police, en 2005, c’était une femme qui m’a reçue, et elle n’a pas pris la plainte. Elle m’a dit « Vous n’avez pas de marques ». Mais en fait, si ce producteur m’avait touchée —on aurait dit M le Maudit—, il m’aurait brisé la nuque. J’ai dit à cette policière que je ne serais pas là en face d’elle pour porter plainte si j’avais eu des marques.

Ce genre d’hommes, quand on n’est pas d’accord avec eux, hurlent. Et vous menacent physiquement. Mon père faisait ça aussi, et il n’est pas le seul sur terre. Quand je suis partie de chez moi, en me sauvant, je pensais que j’étais sortie de l’enfer. Que plus jamais je n’aurais affaire à ça. Mais j’ai tout de suite constaté, (je le dis d’ailleurs dans le livre) qu’en sortant de chez moi, en travaillant, en rencontrant plein d’autres gens, qu’il y avait plein d’autres hommes hyper violents, hystériques, complètement fous, et qui n’ont pas peur de vous menacer physiquement, parce qu’ils savent que vous ne pouvez pas vous défendre. Ils le savent, on n’a pas la force. Ils savent qu’on a peur, qu’on sait qu’ils sont dangereux.

Je vois bien que dans les générations d’aujourd’hui, il y a des femmes qui vivent des enfers avec des hommes toujours violents, qui se croient tout permis, et qui terrorisent. Cette réalité de la peur par la force physique est très courante, encore maintenant. C’est pour ça qu’il faut continuer à se battre, continuer à ce que la répression envers ces gens-là soit importante, et bien sûr, après la prévention. C’est toujours compliqué parce que la violence est parfois bien partagée chez les adultes. Dans mon film Le destin de Juliette, on voit bien que cette femme n’est pas violente. Moi, ma mère l’était. C’est un vrai problème dans les cas de violences conjugales, il y a aussi des couples où la violence fait le tour : le mari tape sa femme, et la femme tape ses enfants. C’est tellement important de faire de la prévention. Parce que là, la seule chose à faire, c’est de partir en courant. C’est le stress, surtout. J’ai vécu, avec mon frère et ma sœur, toute mon enfance et mon adolescence dans un stress incroyable. On ne savait pas ce que c’était de s’asseoir.

Et ce que vous racontez dans L’insolente liberté des boutons d’or, sur la conduite en voiture, d’un père hystérique au volant, ça participe à ce schéma de la terreur.

Mon père a toujours aimé l’automobile. Il a beaucoup travaillé pour les 24h du Mans, et quand on partait en vacances, il mettait ses gants, sa casquette, —à l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’autoroutes, c’étaient des nationales à deux ou trois voies— et il roulait à toute vitesse, le moteur rugissait sans arrêt, et nous, on était terrorisés. A l’arrière, on ne savait jamais si on arriverait vivants au bout de la route. Ma mère nous disait, petits, de mettre des jupons propres, parce que si jamais on avait un accident, il fallait à l’hôpital qu’on voie qu’on était des gens « biens ». J’imaginais les pauvres gosses, dans leurs jupons ensanglantés. C’était terrorisant.

Vos dessins font beaucoup penser à Sempé, avec une liberté poétique singulière. On pense à cette petite fille (p. 210) dans un couloir en perspective, dos à mur, face à une porte menaçante prête à sortir de ses gonds. Le plafond est ouvert, laissant place à un paysage de ciel nocturne où les étoiles s’envolent du cadre. Lisiez-vous de la bande-dessinée étant petite ? Quels sont les auteur-ices qui vont ont marquée ?

Non parce qu’à l’époque, tout ce qu’on avait, c’était le journal de Mickey auquel notre grand-mère nous avait abonnés. Sinon, nos parents ne voulaient pas dépenser de l’argent pour acheter des BD, donc je n’ai pas du tout de culture de la bande dessinée. Par contre, quand on était très malades, on nous achetait un Tintin. Je me souviendrai toujours, j’étais petite, peut-être une dizaine, douzaine d’années, j’avais 40 de fièvre, et j’avais lu Tintin au Tibet. C’était absolument génial. Je m’identifiais complètement au petit tibétain malade. C’est marrant parce qu’hier encore, dans la Sarthe, il y avait une route, avec des flaques d’eau, comme dans les dessins de Hergé. J’adore les dessins de Hergé, j’adore comment il dessine la campagne, les nuages. C’est absolument génial, d’un talent fou. Mais c’est la seule culture que j’avais.

Tintin au Tibet, p.28, Hergé, Casterman

Sinon, je me suis mise à dessiner car c’était le moyen d’expression le plus rapide. Je n’étais pas à l’aise avec les mots. À l’école, j’avais -40, -50 à mes dictées, je faisais énormément de fautes d’orthographe. C’était trop compliqué, c’était un outil des adultes, qui nous assénaient de mots toute la journée. La BD, c’est venu parce que pour moi c’était facile, et puis parce qu’il y avait l’humour surtout. Je faisais de l’humour noir, avec ces histoires de famille. Dans L’insolente liberté des boutons d’or, toutes les BD que j’ai publiées, je les ai réalisées tout de suite en sortant de l’adolescence, ou jeune adulte, avant 1974. Toujours sur le même thème, sur cette famille insupportable. J’adore Sempé, bien sûr, mais on me comparait surtout avec les premiers dessins de Jean-Marc Reiser. Je l’ai rencontré une fois, dans les bureaux de Charlie Hebdo, quand il était dans le quartier de Notre-Dame. Reiser dessinait en faisant les grimaces de ses personnages. Il était très touchant, très timide. J’aime énormément le travail de Reiser.

Dessin de Jean-Marc Reiser

Quel est votre film préféré (ou l’un de vos films préférés), et pourquoi ?

Il y en a tellement, tellement de films géniaux. Quand j’étais jeune, on avait la chance, entre guillemets, de n’avoir que deux de chaînes de télévision. Donc on n’avait pas le choix, quand c’était le ciné-club, c’était ça qu’on regardait. Ça nous a permis de voir des films magnifiques, à 16 ans. Je me souviens avoir été extrêmement frappée par Le dernier des hommes de Murnau. Qui est un drame social, fait d’une façon complètement onirique. J’ai été frappée plus tard, quand on est allés très jeunes à la cinémathèque grâce à ma sœur, lorsque là j’ai vu Ordet de Dreyer. Un magnifique film, très austère, mais d’une densité folle. Et puis Autant en emporte le vent m’a marquée énormément quand j’avais 12-13 ans, à sa sortie. C’était la première fois qu’on allait dans un grand cinéma avec mes parents. J’avais adoré la taille de l’écran, énorme, comme la salle avec ses fauteuils rouges. Un peu plus tard, j’ai beaucoup aimé les films de Marcel Carné. J’ai aussi été très marquée par Miracle à Milan de Vittorio De Sica. Très onirique, hypnotique. J’ai adoré. En fait, j’aimais beaucoup ce genre de cinéma.

Dans ces dix dernières années, j’ai aussi beaucoup aimé Magnolia, de Paul Thomas Anderson, que je trouve magistral. Déjà par son sujet, parce que c’est rare qu’un américain s’empare vraiment de sujets de maltraitances familiales. Dans Magnolia, ça parle d’inceste, et aussi de « banales » maltraitances envers cet enfant qu’on oblige à faire des jeux télé. Ce ne sont que des histoires d’enfants maltraités. Et puis le rôle de Tom Cruise, qui est sans doute son plus beau. Il a d’ailleurs produit ce film parce que lui-même a été abandonné par son père. J’ai adoré cette scène, et c’était peut-être la première fois qu’on voyait ça au cinéma, où Tom Cruise lance à son père mourant « Tu as été un salaud ». Le père ne peut pas répondre, il est avec des tuyaux partout, l’oxygène, etc. Le fils, Tom Cruise, pleure en même temps, parce que c’est affreux. C’est une perte d’amour terrible qu’il n’a pas eu. Son père a abandonné sa mère mourante d’un cancer, l’a abandonné lui. J’ai rarement vu au cinéma une scène aussi violente, aussi émouvante et aussi juste. Et même si j’aime les films d Elia Kazan. A la fin de A l’Est d’Eden, le fils mal aimé lui aussi -incarné par James Dean- ne dira jamais à son père mourant ce qu’il a sur le cœur. Il va même lui servir d’infirmier. J’ai toujours trouve cette fin dérangeante.

Magnolia, Paul Thomas Anderson (1999), Copyright Metropolitan FilmExport

J’ai aussi beaucoup aimé, quand j’étais jeune, les films de Mizoguchi. Par exemple, L’intendant Sansho. Et c’est marrant, parce que je ne m’en suis pas rendu compte quand j’ai tourné Le destin de Juliette, mais quand je l’ai revu en salle l’autre jour, et que j’ai vu les enfants dans les champs, en train de hurler parce qu’ils cherchent leur mère, j’ai pensé à la douleur des êtres dans Mizoguchi.

L’intendant Sansho, Mizoguchi (1954)

Vous évoquez être devenue cinéaste sans vous en rendre compte. Quand est-ce que le cinéma est-il venu s’immiscer dans votre vie ? Le dessin ne suffisait plus ? La caméra permettait-elle une expression politique plus tangible pour vous ?

Oui. À 16 ans, je voulais faire des films. J’avais dit à mes parents que je voulais m’inscrire à l’IDHEC (2), mais ils n’ont pas voulu. Pour eux, L’IDHEC, c’était un truc à Paris, loin, et la vie d’artiste était le lieu de tous les dangers. Et puis moi j’avais l’image de Fellini avec son porte-voix, son gros ventre et son petit chapeau… Alors quand on était timide comme moi c’était difficile de s’identifier ! J’avais un petit ami à l’époque, (Michael Henry Wilson) qui était passionné de cinéma. Plus tard il est parti travailler avec Scorcese, avec Clint Eastwood. Il a écrit un très beau livre sur l’histoire du cinéma américain « A la porte du Paradis » paru juste avant sa mort. C’était mon copain de l’époque. On se voyait très peu car mes parents m’interdisaient de le voir. Je raconte dans mon livre, que je n’avais le droit de voir que sa sœur Edmée. Avec Mike on s’écrivait des lettres. Je recevais les siennes par la poste et je donnais les miennes à sa sœur pour qu’elle les lui remette. Mais il me répondait de moins en moins. Ses lettres s’espaçaient. Après mai 68 (on s’était déjà perdus de vue avant), quand j’ai rencontré sa sœur rue Soufflot, elle m’a invité à prendre un café…Pour m’avouer… qu’elle avait lu toutes les lettres que j’écrivais à son frère Mike, et puis qu’elle les déchirait. Parce qu’en fait, elle était amoureuse de moi. Moi, je n’avais même pas imaginé ça une seule seconde. Ça s’est terminé comme ça.

Mike n’avait jamais lu la plupart de mes lettres, de mes réponses. Lui, il a été assez vite critique à Positif . Comme il adorait le cinéma, il m’en parlait beaucoup. Il m’a un peu initiée. Et puis, plus tard, je suis passée en effet de la bande dessinée au cinéma. D’abord, j’étais militante, puisque quand j’ai fugué de chez mes parents, heureusement, c’était mai 68, donc la rue c’était ma famille. Tout le monde était militant, tout le monde était assez responsable. Je ne me suis pas retrouvée à dormir sous les ponts, ou à me droguer. A l’époque, on ne dormait pas dans la rue, il y avait toujours quelqu’un pour vous héberger. On était animés par l’envie de réinventer le monde, de l’améliorer. De se battre bien sûr pour la cause des femmes, mais de se battre aussi contre la guerre du Vietnam et contre l’impérialisme russe, et après, bien sûr, contre la guerre en Afghanistan. J’avais une vie très sociale, et j’ai trouvé, alors, que la bande dessinée, ça m’enfermait un peu, parce que j’étais toujours seule face à ma feuille blanche. J’en ai eu marre d’être toujours « moi et ma feuille blanche ». J’avais envie de lever les yeux et de travailler avec les autres, les êtres humains. De ne pas être avec seulement les traits dessinés. J’ai fait mon premier court métrage à l’arrachée, et puis un autre, et puis encore un autre, et puis mon premier long métrage.

Vous avez fait de l’animation, aussi ?

Oui, mon premier court métrage, c’était un film d’animation.

Ça fait une belle transition avec la BD.

Le destin de Juliette est sans doute l’un des premiers films français des années 1980 à aborder le sujet des violences conjugales et familiales. Qu’espériez-vous à la réalisation de ce premier film ?

Je n’espérais rien du tout. J’avais une mission sur terre : il fallait que je fasse un film sur les violences conjugales. C’est tout. Je n’avais que ça en tête, de faire un film pour dénoncer l’aliénation surtout, parce que au départ le film s’appelait « Les enchaînés ». J’aimais bien, mais je n’ai pas pu garder le titre parce que je ne savais pas que c’était la traduction du film de Hitchcock, Notorious. Je voulais absolument faire ce film pour qu’on sache ce que c’était que d’être un enfant avec des parents qui se tapent dessus. Et ce que c’était que des gens qui sont aliénés l’un à l’autre… Oui, en voyant le film se dit que Juliette aurait pu partir. Mais on comprend pourquoi c’est compliqué, pourquoi elle s’enfonce là-dedans, pourquoi elle a de l’espoir. Il y a ce jour où elle va chercher Marcel sur les voies ferrées, il est gentil avec elle, et finalement elle se dit « pourquoi pas ». J’installe une relation, un amour entre eux, mais, ça ne marche pas. Lui, c’est un handicapé affectif, il s’en rend compte, et sombre parce qu’il en souffre. Lui aussi il souffre, j’ai essayé de le montrer…

Quand j’écrivais, j’écrivais dans le froid, je n’avais pas de chauffage dans mon appartement. J’avais toujours l’impression que j’avais une main sur l’épaule gauche, appuyée comme un ange. Parfois, j’étais désespérée, je n’avais rien à manger, pas d’argent, rien n’avançait. Et alors cet ange me disait « Continue, n’abandonne pas, continue ». Vraiment, si je n’avais pas eu cette main sur mon épaule, je crois que je n’aurais jamais pu le faire jusqu’au bout. Bien sûr, je me dis qu’il n’y avait pas d’ange, que j’avais simplement une crampe à l’épaule, à force d’écrire pendant des heures avec ma vieille machine à écrire, que j’avais dû payer un franc. Ça a été très, très difficile de monter ce film. Tout le monde trouvait le scénario très bien, mais personne ne voulait produire un film sur les violences conjugales. Personne. Et après, je me suis retrouvée avec des escrocs. J’ai monté le financement moi-même, donc je sais combien j’avais trouvé d’argent pour faire ce film, et le producteur a triché au CNC sur le budget. Il m’a fait faire le film pour trois fois moins d’argent, m’a payée au SMIG, me hurlait dessus, m’avait dit, je me souviens, « Aline, tu sais c’est très difficile de travailler avec toi, parce que tu n’as pas de rapport de séduction ». Et je n’ai jamais vu un centime de mon film. Voilà.

« Je regardais par la fenêtre, c’était ma seule issue. Le ciel était beau, lumineux, léger, profond, sans fin. Silencieux. Paisible. Il ne me jugeait pas. Il n’était pas injuste. Il était dans une autre dimension. Hors champ de toute guerre, de toute haine. Juste de l’air. C’était mon échappée, c’était mon réconfort. Je regardais le ciel par la fenêtre de la maison-briques-creuses. Ce fut mon premier cinéma. À l’entrée de l’adolescence, pour m’apaiser je visionnais ce ciel-écran où défilaient des vaisseaux de nuages. Je regardais la vie, lumineuse. Parfois tourmentée mais juste la vie qui s’accomplit. Nuages qui avancent sans geindre et sans accuser les petits enfants de les empêcher de vivre. Troupeau majestueux qui « paix » dans le ciel. »

Ce passage de L’insolente liberté des boutons d’or dépeint très justement le sentiment à l’œuvre dans Le destin de Juliette : celui de cette nature profondément calme, belle et enveloppante. Comment avez-vous entrepris de filmer la nature ? Et qu’avez-vous tiré de cette expérience cinématographique ?

Dans Le destin de Juliette, en effet, je filme assez souvent les nuages. Il y a beaucoup de nuages. Le producteur me hurlait que je montrais trop de plans de nuages…bien sûr. Comme je venais de la bande dessinée, j’ai tourné tout le film en courte focale. En courte focale, c’est-à-dire que les visages sont nets, mais les fonds aussi. Souvent, dans le cinéma, pour filmer des visages en plans plus serrés, on prend un objectif 50mm, et derrière, c’est flou. Moi, comme j’étais au 32 ou au 25 mm, j’arrivais à filmer Juliette, Marcel et les autres personnages nets, mais avec les fonds, les paysages nets. Pour moi, le paysage, c’était un personnage du film. Je voulais absolument que les paysages soient nets, que les gens y soient inscrits. On voit que Juliette est ancrée dans la nature, dans sa campagne, la tête dans les maisons du village, et dans les champs, dans le ciel. Pour moi, ça faisait vraiment partie de la dramaturgie. Je voulais aussi montrer qu’il n’y avait pas besoin du misérabilisme d’un paysage pour montrer que les gens sont malheureux. On peut être extrêmement malheureux dans un très beau décor ou une nature magnifique.

J’ai fait beaucoup d’ouvertures sur l’extérieur, puisque la relation entre Juliette et Marcel est un étouffoir, quand j’ai tourné dans cette petite maison au milieu des voies ferrées abandonnées, où la terre est plate, dans la Beauce, à perte de vue. Un étouffoir dans l’immensité. Marcel dit à Juliette qu’il rentrera tard le soir. Elle comprend très bien ce qui se passe : il la trompe. Juliette lave le linge, puis lâche sa bassine et s’éloigne toute seule sur cette terre à l’horizon lointain. Ça peut paraître très beau, mais c’est juste un désert horrible, un ghetto. Tout peut devenir un ghetto. C’est d’autant plus cruel d’être malheureux dans une nature magnifique. Sinon, on est redondant : quelqu’un de malheureux dans un taudis, s’il vivait ailleurs il serait heureux ? Non, si une femme vivait ailleurs, elle ne serait pas heureuse, parce qu’elle aurait toujours la même relation d’aliénation avec son mari, ou avec quelqu’un d’autre, et ça serait pareil.

Le destin de Juliette

Dans votre film, on assiste à une scène terrible : celle du suicide du petit frère de Juliette, en proie au désespoir de ne pas pouvoir suivre ses aspirations. Donnez-vous un sens particulier à cette scène ?

Quand je l’ai revue, là, je me suis dit que j’aurais dû la tourner différemment. Grégory, le petit garçon qui jouait, je ne voulais pas le forcer à pleurer. Ça, c’est une chose, aussi, la maltraitance des enfants au cinéma. La colère me vient quand j’en parle. Parce que si vous voyez un enfant pleurer au cinéma, on l’a fait pleurer. Intentionnellement. Un enfant ne peut pas jouer des pleurs au cinéma, pas avant l’âge de 8-9 ans au moins. Moi, je lui ai mis des fausses larmes dans les yeux, je lui ai montré, et il a fait semblant. Mais quand on voit des enfants pleurer au cinéma, c’est qu’on les a terrorisés, c’est qu’on les a rendus malheureux. Je me souviens très bien qu’il y avait ce metteur en scène turc, qui avait fait un film qui avait bien marché, Le mur (Yilmaz Gûney) , et j’avais vu un reportage sur le tournage. A l’époque, on osait passer ça à la télé sans problème. Maintenant, plus personne n’oserait. On voyait le metteur en scène, qui engueulait le môme parce qu’il devait pleurer -en portant une brouette- mais n’y arrivait pas. Ça a fini par une paire de claques. Là, il a pleuré le gosse. On montrait ce making-off à la télé, et personne n’avait rien à y redire.

Ce n’est pas évident de filmer un enfant qui va se pendre, parce que je ne veux pas maltraiter le comédien, ni le traumatiser. La vraie Juliette, qui m’avait inspiré une grande partie du film, son petit frère s’était pendu, parce qu’il voulait être boulanger et qu’on l’a obligé à travailler à la ferme. Il ne s’en est pas remis. De toute façon, on voit bien que la famille de Juliette est dysfonctionnelle. Le petit frère est malheureux, quand son père l’appelle à la forge on voit qu’il le craint. Leur mère est dépressive. On voit bien qu’il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Si cette mère n’avait pas été dépressive, elle aurait protégé sa fille. Or là, elle ne la protège pas. Dans le film, il y a cette séquence terrible où l’agent de la SNCF dit à Juliette et à sa famille qu’ils ne peuvent pas habiter dans la maison de Marcel – Cheminot- s’ils ne font pas partie de sa famille. À ce moment-là, le nouveau maréchal ferrant arrive en disant : « Vous n’êtes pas au courant ? Les jeunes y vont se marier ! ». La mère ne bouge pas, même après. Elle pourrait dire à sa fille « On a menti, bien sûr que tu ne vas pas te marier avec Marcel ». Mais non. Ils ont tellement peur d’être à la rue, ils sont lâches, ils vendent leur fille pour être hébergés. Et puis Marcel présente bien, ça les rassure. Combien de fois c’est arrivé. Combien de fois ça arrive dans tous les pays où les femmes n’ont pas leur mot à dire et où on arrange les mariages ? Ça me rappelle ce livre qui se passe au Yemen avec cette petite fille de 10 ans qu’on a mariée avec un vieux ( Moi Nojoud, 10 ans, divorcée, Poche). Elle a fini par se sauver, et a réussi à obtenir le divorce à 10 ans. Puis elle est sortie de son pays. Son courage extraordinaire a été salué dans beaucoup de pays. …. Ce qui arrive à Juliette arrive encore, hélas, des millions de fois.

« Je n’avais pas de voix, pas de corps pour parler, pour protester. Il était j’sais pas où mon corps. Il ne m’appartenait pas. Il appartenait à ma mère. »

À la fin de L’insolente liberté des boutons d’or, vous parlez de ces adultes amnésiques de leur enfance, auxquels vous vous opposez par votre hypermnésie (dans les deux cas, on peut sans doute parler de réaction post-traumatique). En quoi cette hypermnésie a fait partie de votre processus de création artistique ? La considérez-vous comme un atout dans votre cheminement et votre expression artistique et politique ?

Le fait que je me souvienne de beaucoup de choses a toujours exaspéré mes parents. Et même un peu fait ricaner mon frère et ma sœur. L’idée, pour beaucoup de gens —que je respecte—, est qu’il faut oublier, et que c’est immature de ne pas savoir passer à autre chose. Toute ma vie j’ai entendu ça, et je pense que je vais encore l’entendre avec la parution du livre. Et en effet, c’est vrai que je me le disais il n’y a pas longtemps : « Je ne veux pas que mon histoire personnelle devienne un fond de commerce »…. Mais bien sûr, en même temps, j’ai une sensibilité à ça, qui est instinctive, c’est-à-dire que je me sens concernée. Depuis toujours, dès que je vois un enfant qu’on gifle, qu’on bat, j’interviens. Je ne supporte pas ça. Combien de femmes, à qui leurs mères elles-mêmes ont dit, « Tu ne vas pas te laisser devenir l’esclave de ton enfant, tu ne vas pas te précipiter vers lui ou vers elle à chaque fois qu’il pleure. »

Les gens mélangent tout. On a pensé que, consoler un enfant qui pleure, s’intéresser à comprendre pourquoi il pleure, c’était une faiblesse. Alors que c’est le contraire, quand on vient lui apporter du réconfort, on lui apprend l’empathie. Un enfant qui s’endort en pleurant s’endort d’épuisement, et avec l’idée que personne au monde ne viendra jamais à son secours. C’est, je pense, le même drame dans La métamorphose de Kafka. Je suis sûre que Kafka a écrit La métamorphose à partir de son expérience de bébé. Peut-être que ça été inconscient, mais le scarabée qui s’est retourné et qui ne peut plus se retourner dans l’autre sens, qui agite ses pattes avec tout le monde qui vient le voir et qui le regarde et qui ne bouge pas, c’est le bébé qui est sur le dos et qui n’est pas bien, qui regarde ces adultes qui le fixent comme une bête curieuse.

© 2023 – THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Illustration de La métamorphose, Kafka

Ce sujet me tiendra à cœur toute ma vie, parce que même encore maintenant, je vérifie toujours quand un enfant pleure. Et combien de fois ça m’est arrivé de trouver des enfants perdus. Parce que les gens ne font pas attention. Moi, je connais le regard d’un enfant perdu, les pleurs d’un enfant perdu. Il y a tellement d’entants qui souffrent sur terre, ça m’est insupportable. Je suis très sensible à la cause des femmes bien évidemment, parce que moi-même j’en ai souffert, mais la cause des enfants me tient encore plus à cœur.

Avez-vous d’autres projets autour de la dénonciation des violences faites aux femmes et aux enfants ?

J’ai travaillé sur un projet pendant dix ans. Je n’ai pas réussi à le monter car je n’avais pas les bons producteurs. Juridiquement, ça va être compliqué. Mais c’est un projet que je porte depuis 2008. C’est l’adaptation de Brûlée vive. C’est un témoignage de Souad, une jeune fille jordanienne brûlée vive par sa famille, à 17 ans, parce qu’elle était enceinte avant le mariage. Le livre est poignant, avec deux femmes héroïques : il y a elle, déjà, qui survit, et Jacqueline Thibault, française qui travaille dans une ONG, et qui lui sauve la vie d’une façon incroyable. Souad était enceinte de sept mois quand elle a été brûlée vive, et je pense que de porter cet enfant l’a sauvée. Cette histoire commence là. Maintenant, elle vit en Europe depuis longtemps, elle a deux filles, et a refait sa vie. Je n’ai jamais pu monter ce film car la plupart des financeurs éventuels craignaient la polémique, et le « politiquement correct ». Faire un film où on raconte qu’une jeune femme a été brûlée en Cijsordanie, pouvait, à leurs yeux, être très mal vu des communautés arabes. Pourtant le film n’accuse personne, ni même une culture ni même une religion. Il est très clair dans le film que beaucoup de femmes ont été brûlées à travers le monde, dans toutes les religions, et dans de nombreux pays. A différentes époques. On m’a quand même reproché d’être « ethnocentrée ». Mais moi je pense qu’une femme, où qu’elle soit sur Terre, a droit à sa liberté, à la même liberté que les hommes. L’apartheid raciste, sexiste, contre les femmes est un crime contre l’humanité.

Merci infiniment à Aline Issermann pour sa patience et sa sincérité. Merci également à François Vila pour avoir rendu possible cet entretien.

(1) Psychothérapie du traumatisme.

(2) Institut des hautes études cinématographiques, intégré à la Fémis en 1988.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Stéphanie Ménasé

Quel échange profond, simple, et prenant. Merci.

pascale

Cet échange est émouvant, je dirais même éprouvant, et ouvre des horizons sur un cheminement vers la création. Merci à Aline et à Eléonore.