À l’occasion de l’avant-première lyonnaise des Choses qu’on dit, les choses qu’on fait au Cinéma Comoedia, nous avons pu nous entretenir avec son réalisateur Emmanuel Mouret et le questionner au sujet de son dixième long-métrage.

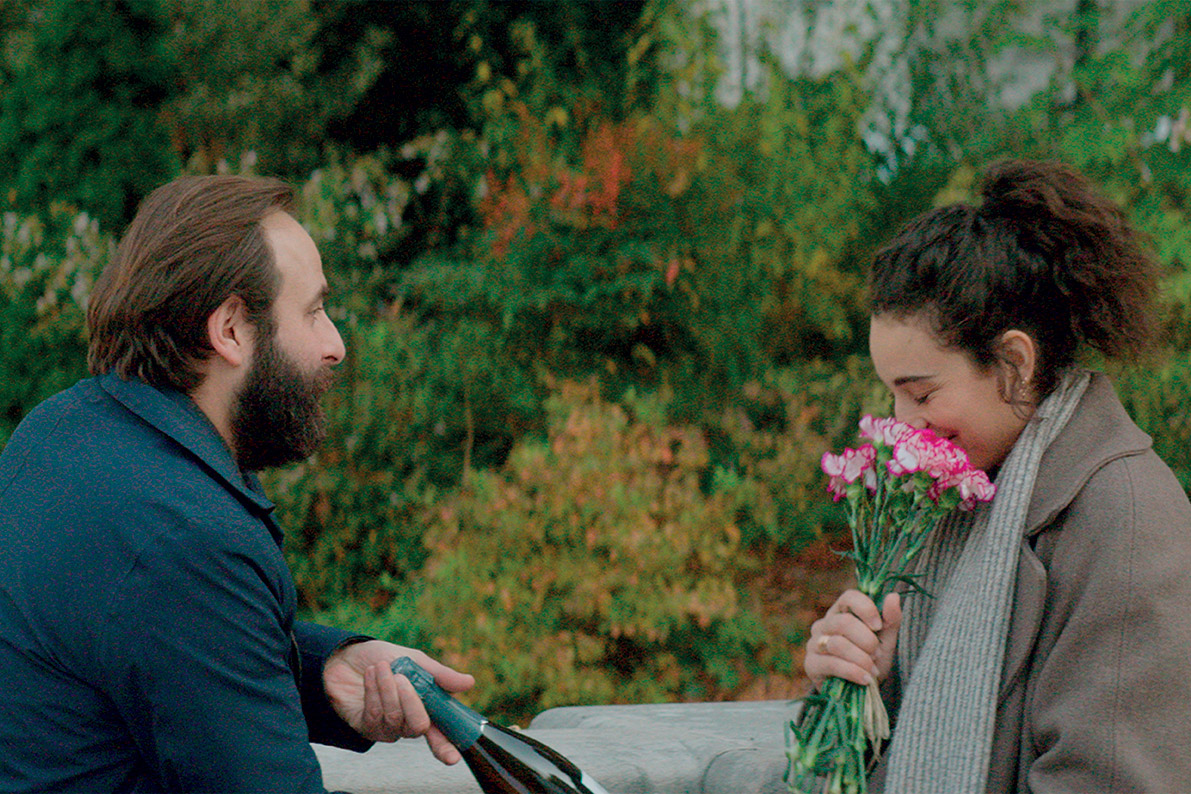

Copyright Moby Dick Films 2020

Le titre, préexistait-il au scénario ?

Il est arrivé plus tard. Initialement le film s’appelait L’amour à deux, quand on est plusieurs, ce titre évoquait la difficulté dans notre temps d’un amour à deux lorsque l’on vit en société, mais il avait quelque chose d’un peu trop grivois. Ce qui me plaît avec Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait, c’est son coté programmatique, que l’on peut trouver dans la constitution d’un récit, d’une fable, d’un conte. Il me semble que cela stimule le regard du spectateur, le rend d’autant plus attentif. Je vois ce titre avec beaucoup de tendresse.

Comment avez-vous élaboré votre distribution qui se compose essentiellement de nouveaux venus dans votre cinéma ?

En général, quand j’écris, je ne pense pas à la distribution. Une fois que le scénario est terminé, je le prends comme un objet qui ne vient pas de moi, ou presque, j’aime me laisser surprendre par les propositions de la directrice de casting et des producteurs. Comme tout le monde, j’ai des a priori que j’essaie de combattre. Sur Mademoiselle de Joncquières, lorsque l’on m’avait parlé de Cécile de France, je pensais qu’elle ne correspondait pas du tout au personnage alors que finalement, j’ai été extrêmement heureux de travailler avec elle. Pour ce film, Niels Schneider me semblait trop séduisant, trop beau, trop sûr de lui, loin de Maxime. J’ai longtemps résisté, mais je ne trouvais personne. Nous avons fait une lecture avec lui et Camélia : il était super. Il m’a dit après se sentir davantage proche du personnage que de l’image que j’ai pu avoir de lui. Vincent Macaigne, je le connaissais un petit peu, dans l’idée il me plaisait beaucoup avec toutefois une réserve : il me semblait trop jeune pour le rôle. Lui justement était excité par la perspective de jouer quelqu’un de plus âgé, son enthousiasme m’a convaincu. Nous avons fait des essais, il a toute de suite donné une lumière particulière au personnage que je n’avais pas su anticiper. Concernant Camélia Jordana, je dois avouer que je ne la connaissais pas du tout. Ma directrice de casting m’a présenté des essais qu’elle avait passé sur un autre film, je me suis alors dit « mais qui est cette fille ? » Dès les premières lectures, j’ai été très enthousiasmé. À l’inverse, Emilie Dequenne cela faisait longtemps que je voulais travailler avec elle. Son personnage a une dimension un peu hors du commun, « bigger than life ». En tant qu’actrice, Emilie a quelque chose de très concret, je trouvais cela intéressant, lorsqu’elle joue, on se sent partout sur sa peau. Je ne voulais surtout pas que Louise devienne un personnage féerique ou éthéré. Pour le coup, mon intuition était bonne mais il s’agit de la seule idée de casting que j’ai eu en amont qui correspondait.

Comment est-ce que vous travaillez avec vos comédiens afin qu’ils se mettent en bouche la « langue » que vous leur offrez ?

Je n’ai pas l’impression de leur offrir une langue, ce sont avant tout des personnages qui disent des choses avec leur façon d’être. J’écris les dialogues, c’est probablement cela que l’on reconnaît, comme c’est le cas chez beaucoup d’auteurs que j’aime. Woody Allen et Marivaux par exemple, font tous deux parler leurs personnages tel qu’ils s’expriment eux-mêmes avec un côté très conscient de la langue. Au fond, les comédiens aiment la contrainte et je ne sens pas de réelle difficulté lorsque je travaille avec eux. Ils ont un besoin de plaisir, je donne énormément d’indications précises (marques au sol, placement de tête dans le cadre,…), je crois que ça leur plaît, car avec toutes ces informations, ils en oublient de penser au personnage, il est en eux.

Copyright Pascal Chantier / Moby Dick Films 2020

Sur vos quatre derniers films, vous n’avez joué que dans Caprice, alors que pendant la première partie de votre carrière, vous incarniez aussi votre cinéma aussi de l’intérieur…

Le fait que je joue dans mes films a toujours été une sorte de quiproquo, quelque chose qui s’est fait un peu malgré moi. J’avais réalisé un moyen-métrage comme film de fin d’études à la Fémis, et avec l’élève-producteur nous ne trouvions pas le comédien. Il était arrivé que je joue parfois dans les films d’autres élèves, on m’a alors suggéré de tenter le coup. J’admire tellement de réalisateurs-acteurs, que je trouvais l’expérience intéressante. Par la suite, le premier producteur avec lequel j’ai travaillé était prêt à produire mon premier long-métrage, à la condition que je joue dedans. Il s’agissait de Laissons Lucie faire !, le film a reçu un accueil mitigé, j’ai alors culpabilisé d’avoué joué dedans et me suis dit que cela ne se reproduirai plus jamais. À partir du deuxième long-métrage, j’ai commencé à travailler avec mon producteur actuel [ndlr : Frédéric Niedermayer], c’était le portrait de deux jeunes femmes, Vénus & Fleur. Le film est allé à Cannes, a eu très bonne presse, ce qui m’a conforté dans mon envie de ne plus jouer. Sur Changement d’adresse, un soir, nous devions faire passer des essais à Frédérique Bel et la personnage en charge du casting était finalement indisponible. J’ai donné la réplique pour ces essais tandis que mon producteur les filmaient. Une fois Frédérique partie, il m’a dit, « c’est elle qui doit jouer et c’est toi qui doit tenir ce rôle ». Le film a très bien marché, il est donc arrivé ensuite que je repasse devant la caméra. Je joue quand mon producteur le suggère mais cela me va très bien de ne pas jouer. Je pense avoir une plus grande disponibilité pour la mise en scène, je peux me permettre de demander aux acteurs des choses que je ne serai pas en capacité de faire moi-même comme des plans-séquences.

On peut constater que sur les films dans lesquels vous ne jouez pas, il y a une dimension plus mélancolique, cruel, voire tragique. Pensez-vous que votre personnage et votre personnalité apporteraient quelque chose de plus léger ?

En tout cas, quand je joue, je crois que j’ai tendance à apporter quelque chose qui fait rire. C’est un fait que l’on peut observer mais qui n’est pas réfléchi. Je pense que le ton d’un film, sa couleur est vraiment portée par les interprètes, cela pourrait être intéressant de refaire des films avec d’autres comédiens pour voir…

Votre œuvre est très orientée sur la question du sentiment amoureux et du désir ? Qu’est-ce qui vous passionne, vous obsède à travers ces sujets ?

Une obsession est quelque chose qui ne s’explique pas, du moins, je n’ai pas de recul là-dessus. Je pense que cela provient d’une partie du cinéma que j’aime qui est avant tout un cinéma de plaisir. Les histoires de désirs, de sentiments sont en partie inspirées par toute une tradition qui dépasse le cadre du cinéma, du roman, du théâtre, mais également par mes rêveries. Exprimer le désir, le partager offre déjà toute une série d’enjeux : « Est-ce que je reste fidèle à ce désir qui survient ou est-ce que je suis fidèle à mes attachements, à essayer d’épargner les gens autour de moi ? ». Des questions morales apparaissent instantanément, ce qui m’intéresse ce n’est pas du tout de donner des réponses, mais de chercher à me retrouver dans ces personnages qui s’interrogent. Un peu comme dans les films de gangsters finalement, ils sont habitués à tuer jusqu’au moment où ils doivent tuer quelqu’un qui leur est cher, ce qui pose un problème moral. Les histoires de sentiments, de désir et d’amour, questionnent nos usages moraux ainsi que l’homme dans la société. Comment vivre avec les autres et en même temps réaliser son désir ? Mes personnages sont confrontés à deux désirs qui se font obstacle. D’un coté, l’attirance, l’appétit, le sentiment qui survient, qui va dans le sens de l’émancipation personnelle, de la réalisation d’une joie, d’un autre côté l’envie d’être quelqu’un de bien, quelqu’un qui prend soin des gens autour de lui. À travers ce dilemme, chacun des personnages négocie à sa façon cette question, ou se laisse porter vers les réponses. Sans compter que les histoires de désir portent autant à la cocasserie, à la fantaisie, au rire qu’à la cruauté et à la mélancolie. Le cinéma est un art du temps, dans Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, les personnages se trouvent nécessairement confronté à leurs paroles, leurs engagements, à des événements qui vont survenir, des rencontres. Je pense qu’il s’agit de l’un des ravissements du cinéma en tant que spectateur, en tout cas pour moi. Voir les personnages, souffrir avec eux, être confrontés à cet écart entre ce qu’ils s’étaient engagé à faire, les contrats « moraux » vis-à-vis d’eux-mêmes, des autres et ce qui survient. Finalement, il y a toujours quelque chose d’assez rassurant, de constater que cet écart, ce décalage existe quelque part.

Copyright Pascal Chantier / Moby Dick Films 2020

Dans ce film, on peut trouver plusieurs réminiscences de vos réalisations antérieures : le point départ renvoie à Un Baiser s’il vous plait, le personnage de Louise (Emilie Dequenne) rappelle celui de Dolorès (Virginie Ledoyen dans Une Autre Vie)… Dans quelle mesure ces variations, relectures sont consciente de votre part ?

Comme quoi ça se voit ! Je me suis dit la même chose lorsque je m’en suis aperçu, au moment de préparer le film. Je n’ai pas de véritable réponse à donner si ce n’est qu’il n’y a pas de calculs et d’évidence des choses qui m’obsèdent. Cette forme de répétition et de différences est peut-être aussi ce que l’on peut aimer chez les artistes. On reprend des situations, on sent qu’on pourrait arriver à en faire quelque chose de plus réussi, de plus juste, de plus déployé. De film en film, on comprend certaines choses, on voudrait en mettre d’autres en place. En tant que spectateur, c’est ce que j’aime beaucoup observer chez des cinéastes comme Hitchcock, Rohmer, Bergman.

On peut également penser à Woody Allen dont vous parliez justement plus tôt, avec ce mélange entre vaudeville et une mélancolie assez prégnante.

Ce n’est un secret pour personne, je suis fou amoureux du cinéma Woody Allen. Je pense n’avoir son génie ni son tempérament mais peut-être partager avec lui un certain nombre d’obsessions. Avec les années, j’ai constaté m’intéresser à quelque chose qui relève de l’échec, mais un échec qui peut ne pas être malheureux. J’aime l’ambivalence, d’une certaine manière chaque histoire nous montre qu’il y a toujours le temps. Le film contient cette idée mélancolique que tout passe, mais je crois pourtant me situer dans une sorte de fatalisme heureux. Récemment une spectatrice me disait : « c’est un film qui finit mal et bien », cela me plaît beaucoup.

Quelles ont été vos inspirations pour ce film ?

Lorsque j’écris, je pars de situations que je trouve excitantes. Aussi bien dans mon imagination, que la perspective de les voir sur un écran, les tourner, donner à jouer à des comédiens, à fabriquer à une équipe. Je suis poussé par l’obsession, l’excitation et le plaisir. Après, je pense que l’envie de faire des films est liée à d’autres que l’on a pu aimer. De façon plus ou moins consciente de nombreux cinéastes sont convoqués à l’écriture. Cela peut rendre cette étape très difficile, on ne se sent jamais à la hauteur et l’on tente de faire comme on peut. Truffaut disait : « le cinéma rend la vie plus intense », j’aime cette idée. Je m’inspire plus du cinéma que de la vie. Je ne cherche pas de la véracité car je crois qu’elle n’existe pas. Il s’agit toujours de mise en scène, et sans être prétentieux, comme le disait Lacan, « le réel, c’est l’impossible, le réel, c’est absolument tout », donc cela ne se représente pas.

Copyright Pascal Chantier / Moby Dick Films 2020

Comment avez vous appréhendé le montage ?

Le film n’est fait que de petits morceaux, il comporte beaucoup de flash-backs, d’histoires dans les histoires, comme il était découpé en nombre de scènes, temps et périodes, il était très difficile de s’en faire une idée à l’avance. Au début, c’était très angoissant, jusqu’au jour où quelque chose prend, ce qui soulage énormément. C’est un travail très intuitif, peut-être la partie la moins programmatique de la réalisation d’un film. Même si certaines choses, comme les ellipses étaient déjà travaillées dans le scénario puis par la mise en scène, rien n’est décidé en amont. Le recul que nous ne pouvons avoir au tournage, nous devons le prendre à ce moment-là, être dans l’écoute. Je travaille avec le même monteur, Martial Salomon, depuis Changement d’adresse, nous en sommes a huit films ensemble. Sur Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, nous avons passé près de la moitié du montage à travailler sur les musiques que nous allions utiliser. Je le considère quasiment comme le compositeur du film, nous partageons beaucoup d’affinités notamment musicales et un goût du romanesque. Parfois, il nous a fallu tester des idées, qui passent énormément par le son, la musique accélère les choses, apporte une autre dimension, un autre sentiment.

J’ai eu l’impression que les choix musicaux accentuaient une forme d’intemporalité.

Je pense que les films sont nécessairement contemporains parce qu’ils sont fabriqués à un moment donné. Après, je ne cherche pas à rendre mes films trop actuels, trop « à la mode », ou adopter des tics de langage. Je crois que ce qui est trop à la mode vieillit très vite. Un peu comme le vêtement, ce qui est classique perdure plus facilement dans le temps. J’essaie de trouver une sorte d’équilibre. Je ne crois pas comme certains qu’un film doit être la radiographie de notre société. Je pense que l’inactuel est par essence plus intéressant que l’actuel. Ce qui nous intéresse dans le théâtre antique, la littérature du moyen-âge, du XIIIe et de toutes les époques antérieures, réside justement dans la modernité qui caractérise ces œuvres. Je ne veux pas prétendre porter un regard sur la société, mon film est nourri par des rêveries et par un désir de cinéma. En cela, je rapproche cinéma et musique d’une certaine manière, la première chose que je perçois d’un film ou d’un morceau est une notion de plaisir, que cela soit tragique ou drôle. J’adore le cinéma d’Hitchcock et de Lubitsch par exemple, il ne s’agit pas à mon sens des cinéastes porteurs de messages, mais plutôt d’obsessions. Je n’aime pas les films qui font leurs propres commentaires, disent ce qu’il faut penser, prétendent montrer le monde à travers un regard, je préfère ceux qui mènent à penser. Le cinéma peut bien sûr faire écho avec le monde et notre intimité, mais je préfère le terme écho à celui de vérité. J’ai néanmoins conscience que cet avis n’est pas partagé par tout le monde.

Avec Mademoiselle de Jonquières, vous adaptiez Denis Diderot, quelle place occupe la littérature dans votre cinéma ?

J’ai davantage un goût du romanesque, qu’une volonté littéraire, car je suis avant tout un produit de la cinéphilie. Mon éducation provient beaucoup plus du cinéma que de la littérature. En revanche, il est certain que le cinéma peut donner l’envie de lire des romans, de découvrir du théâtre. Ce qui m’intéressait chez Diderot, c’est qu’il constitue une interface entre la littérature et la philosophie. Jacques le fataliste m’a énormément séduit par sa grande liberté d’écriture. D’ailleurs sur Mademoiselle de Joncquières, il était écrit, librement inspiré d’un récit de Denis Diderot. On peut adapter une trame comme je l’ai fait, l’esprit, c’est une autre chose et je ne prétendrai pas à ça.

Copyright Pascal Chantier / Moby Dick Films 2020

Propos recueillis à Lyon le 10 septembre 2020, un grand merci au cinéma Comœdia ainsi qu’à Emmanuel Mouret.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).