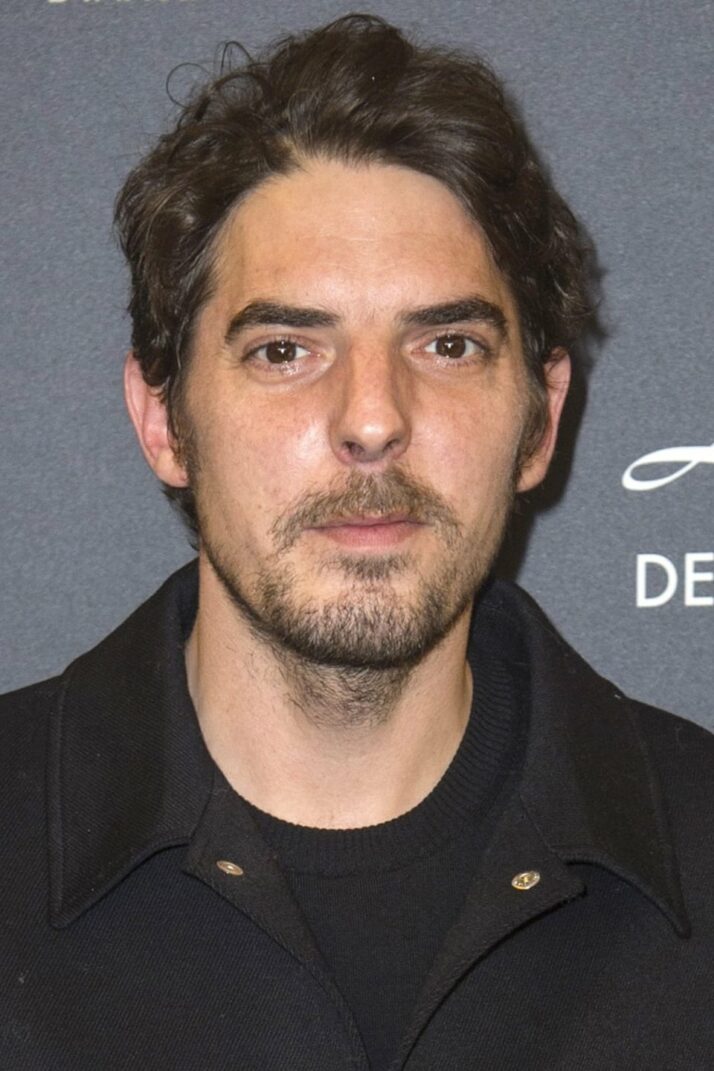

Pour la diffusion de l’intrigant Splendide hôtel – un voyant en enfer de Pedro Aguilera sur le site d’Arte dans le cadre d’Arte Kino Festival, nous avons eu le privilège d’un entretien téléphonique avec Damien Bonnard, acteur fascinant de justesse en incarnation intemporel d’Arthur Rimbaud et qui porte une partie du film sur ses épaules. Une demi-heure de discussion où il nous parle des conditions de tournage au plus près du réel, de son rapport à la poésie et à son métier d’acteur, finalement pas si éloignés l’un de l’autre, ainsi que des méthodes de préparation qu’il emploie afin de s’approprier les rôles qu’il interprète.

Vous avez participé au scénario et vous avez co-produit Splendide Hôtel – un voyant en enfer…

Pedro [Aguilera] est passionné par Rimbaud, cela faisait une dizaine d’années qu’il faisait des recherches, qu’il prenait des notes. Avec Nathan Fischer, ils ont ensuite initié le projet, puis on s’est mis à plusieurs pour essayer de le faire ensemble. C’est à partir du moment où j’ai rencontre Pedro que j’ai commencé à fouiller moi-même de mon côté, à faire des propositions. Mais tout cela s’est aussi fait pendant le tournage. Le geste principal de ce film, qui est par ailleurs presque autant un poème qu’un film, c’était d’essayer de retrouver ce sur quoi les yeux de Rimbaud auraient pu s’arrêter. C’était sa quête, en fait. Il avait arrêter d’écrire en se disant qu’écrire de la poésie, c’était tuer la poésie. Donc après, il s’est dit qu’il lui fallait peut-être simplement être libre pour arriver à vivre. Ce qui voulait dire être riche, mais le truc s’est refermé sur lui-même… Et donc, comme on essayait de retrouver ce sur quoi il aurait pu s’arrêter, dès que je voyais quelque chose qui me semblait pouvoir contenir de l’intérêt en adoptant le point de vue de Rimbaud… (un temps) Je ne sais pas, il y a des plans, par exemple celui où je suis en reflet dans une flaque d’eau : j’ai vu ça en partant d’un décor, j’ai dit à Pedro « Je crois qu’il faut qu’on filme ça parce que ma silhouette avec les petites vagues qui l’irisent, cette silhouette qui disparaît… » On s’arrêtait dès qu’on voyait des choses, l’écriture se faisait aussi comme cela, par les discussions. J’ai aussi replongé dans Une saison en enfer, dans une partie de ses écrits, ainsi que dans un cycle très intéressant sur France Culture. On est aussi partis de pas mal de livres critiques sur Arthur Rimbaud et on a trié ce qu’on avait envie de mettre dans le film.

On a aussi beaucoup fait avec le réel. J’avais un costume unique (en deux exemplaires), qu’on a voulu intemporel. J’étais équipé en micros du matin au soir, c’était « Action ! » n’importe quand, ceci entouré de gens qui n’étaient pas au courant qu’on faisait un film et qui ne voyaient pas les caméras. Après les prises, on allait les voir pour leur expliquer que c’était un film. On a fait des prises avec des passants, qui rentraient ou non dans le jeu. Ça tournait tout le temps, on a fait le film en huit jours.

La part d’improvision semble donc importante sur le tournage de ce film…

On s’était donné une liste d’actions, de choses à dire. On se laissait une marge pour les éléments que nous pourrions trouver en cours de route. Durant le tournage, Pedro m’avait dit « Ce serait bien qu’à un moment, tu craques complètement, que tu sois à la limite de la folie. ». Cela donne la scène dans la rue où je suis assis, où je chante « Les Canuts » et où je me mets à rire. Mais c’est imprévu : une femme est passée et m’a demandé si j’allais bien, et c’est là que j’ai craqué, ce moment-là est arrivé là, ce n’était pas prévu. On faisait avec ce qui se passait, avec ce que nous donnaient les gens. On a atteint les objectifs qu’on s’était donnés mais ils arrivaient un peu d’eux-mêmes. Même le personnage récurrent portant la djellaba, qui pourrait presque être moi mais qui est en même temps un peu tout le monde, avec lequel je me confonds, il est arrivé sur le tournage. On a vu une ou deux personnes qui portaient la djellaba, puis un magasin qui en vendait, puis on s’est mis à improviser des choses avec une personne qui aurait tout le temps cette djellaba…

On a donc fait avec ce qui se passait sur place… Même physiquement puisque le premier jour de tournage, je me suis coupé tous les tendons de la main. Hosto direct ! Mais en fait, cela m’a aidé parce que j’ai fait tout le film avec une attelle, shooté aux calmants… je crois que j’étais dans un état pas si éloigné de celui dans lequel aurait pu être Arthur Rimbaud. Et puis être empêché, être handicapé… Bon, enfin, lui, c’était la gangrène qui arrivait dans la jambe… mais être blessé, et à la main gauche alors que je suis gaucher, ça m’a aidé à vivre le personnage. Je vous rassure, je ne fais pas ça pour tous les films !

Splendide Hôtel – un voyant en enfer (©Stray Dogs Films / Barney Production)

Votre blessure a composé votre personnage, en somme.

Il s’est composé tout seul. Il y avait quelque chose de l’ordre de la souffrance et de l’obstacle. Et on a rajouté des obstacles, le principe du film étant qu’on fait passer à Rimbaud une porte spatio-temporelle ; il devient quelqu’un qui cherche quelque chose alors même qu’il n’est plus dans la même époque, les gens qu’il cherche ne font plus partie de cette temporalité, il est dans une quête qui tourne en rond, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il y a autant de boucles dans le film. De répétitions, de sur-place. Un truc qui stagne. Pour la scène des hangars où j’entre pour chercher des caisses, Pedro m’avait dit sur le port « Il y a trente portes. La première qui s’ouvre, on rentre et tu cherches tes caisses. » Donc, à l’image, quand je rentre, on voit ces deux hommes préparant des paquets, et je cherche des caisses que je ne peux pas trouver puisque nous étions entrés au hasard !

Ce qui était assez fou, c’est que pratiquement la totalité de la ville voulait m’aider, trouver des solutions lorsque je demandais à rencontrer quelqu’un. Et quand on a quitté la ville, les gens m’appelaient Arthur ! On a créé un vrai rapport avec la ville. Pendant une dizaine de jours, ils m’ont vu chercher des caisses ou des armes, demander de l’aide, visiter le port, vadrouiller dans toute la ville tout le temps… Ils ont dû se dire que je cherchais vraiment quelque chose ! Même la scène de bagarre sur le marché aux poissons, les gens voulaient nous arrêter, les régisseurs les stoppaient en leur disant « Laissez-les se battre… ». Un homme m’a pris le bras pour me soigner. Il y a eu de vraies rencontres. Je n’avais jamais vécu un tournage pareil. On est dans la fiction et en même temps dans le réel… (un temps) L’idée était de faire les choses sans tromper les gens, sans leur mentir… Ne pas se servir des gens. Mais du coup, à chaque fois que j’entendais « Action !», je me disais « Comment je vais m’en sortir, de ce truc ? ». C’était aller vers l’inconnu à chaque prise, mais c’était aussi le but du projet.

Votre façon d’approcher Arthur Rimbaud éloigne le film de l’image d’Epinal que suscite le poète. On en fait un romantique ténébreux, et la façon brute, ancrée dans le réel, que le long-métrage adopte pour le représenter et le filmer permet d’éviter ces poncifs.

C’est ce qu’on cherchait à faire, la période qu’on approche dans le film était loin d’être romantique pour lui. Il a fait face au monde, dans tout ce qu’il y a de violent. De beau aussi. Il a certes trouvé l’amour, la femme qu’il a rencontrée… C’était intéressant pour lui parce qu’il voulait tout connaître, apprendre les langues, se renseigner sur la géométrie, la menuiserie, l’ingénierie des ponts. Il voulait tout découvrir pour pouvoir participer à tout ce qui se passe dans le monde, y compris les choses violentes.

Pour le traitement de l’image, on a filmé avec des caméras dont se servent ceux qui font du skate. De petites caméras légères mais qui réduisent les tremblements. On s’est ensuite amusés au montage, par exemple en transformant l’océan en mer de sang. Et la ville elle-même avait une identité très forte, avec ces Marocains qui, pour la plupart, parlaient espagnol… Il y avait une sorte de don-quichottisme qui se mêlait à tout cela. On retrouve l’idée de quête, que ce soit celle de Don Quichotte ou de Rimbaud. Que la quête, infinie, soit mentale ou physique.

Splendide Hôtel – un voyant en enfer (©Stray Dogs Films / Barney Production)

Le dérèglement cher à Rimbaud se retrouve dans le dispositif du film : votre choix pour incarner Rimbaud, les anachronismes qui l’émaillent, mais également la folie que vous interprétez. A votre sens, fait-elle elle aussi partie du dérèglement des sens mis en scène dans Splendide Hôtel ?

Bien sûr ! Je me suis beaucoup basé sur ce que Rimbaud a vécu. L’empoisonnement des chiens, c’est quelque chose qu’il avait fait un soir parce qu’il voulait le silence absolu ; il était descendu dans la ville et il avait naturellement empoisonné tous les chiens. Les aboiements le rendaient dingues ! (un temps) Après, il a été surnommé « l’Homme aux semelles de vent », je trouve que ça colle assez bien à tout cela. Il a marché sans laisser de traces et il disparaît, comme ça.

Le dérèglement des sens se trouvait aussi dans le fait de ne pas forcément comprendre les gens avec qui je parlais, de ne pas savoir où j’allais, de chercher perpétuellement puisque on me demandait de trouver des choses que je ne pouvais pas trouver… Le cadavre du chien, c’est quelque chose qu’on a trouvé comme ça. (un temps) Dans la scène du cheval qui ne veut pas se laisser faire, il faut s’adapter à ça mais par essence, tout se dérègle. Ce qui est prévu n’arrive pas forcément, et paradoxalement, on poussait cela au maximum pour que l’imprévu arrive. On essayait de tout dérégler en permanence pour voir ce qui se passait.

Est-ce que cela motive vos choix de personnages ? Je me rends compte que quelques-uns de vos personnages se situent hors du monde, qu’ils en sont aliénés…

Je ne sais pas. A quoi pensez-vous ?

Par exemple, si l’on considère le personnage que vous jouez dans Les Intranquilles [de Joachim Lafosse, 2021], on peut constater une trajectoire de chute progressive dans une espèce de gouffre d’aliénation, finalement très cousine de celle de votre Arthur Rimbaud…

C’est possible. De toute façon, le rapport est déjà artistique. Les deux films s’attaquent à deux personnages pour lesquels le rapport au réel se dérègle, ou tout du moins leur être même. Mais ce ne sont pas non plus des choix conscients. Je fais des choix pour les projets, au-delà des personnages. Pour ce que raconte le projet dans son ensemble. Je n’ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait, comment on fait consciemment ou inconsciemment des choix de films, comment ils répondent aux questions ou aux problèmes qu’on se pose, comment ils nous font avancer. Comment parfois, au contraire, ils mettent en lumière des choses sur lesquelles on ne s’est jamais questionné… Je n’ai jamais compris parce qu’il y a des choses très factuelles qui nous font choisir un scénario : ce peut être la personne qui fait le film, dont on connaît le travail et qu’on apprécie ; ce peut être le scénario en lui-même ou l’histoire, mais il y a une partie submergée de l’iceberg qui est tout le reste, qu’on ne voit pas forcément dans le film mais qui le constitue et qui fait qu’on y joue ce qu’on joue, que le film nous donne ce qu’il nous donne. C’est un peu difficile de répondre à cela parce qu’on ne sait pas trop d’où cela vient, c’est une décision qu’on prend suite à une rencontre avec un texte ou une personne, ou des partenaires… Il y a tellement d’éléments qui participent aux choix qu’on fait !

J’ai aussi toujours eu un rapport très fort à la poésie, c’est un genre littéraire que je lis beaucoup. Après Rimbaud, là, je suis passé à Paul Eluard. J’aime aussi la poésie plus contemporaine, comme Dylan Thomas. La poésie est une chose nécessaire dans nos vies, un objet qui permet un peu à tout le monde de se ressentir soi-même, une sorte de recul sur le monde…

Les Intranquilles de Joachim Lafosse (©Les Films du Losange)

Un art de l’introspection, à votre sens ?

Oui, il me semble. D’introspection et, à la fois, de voyage et de découverte totale. Que ce soit dans les haïkus japonais, ou dans la poésie plus traditionnelle. C’est un objet fort dont on manque peut-être un peu, qui devrait être plus présent. Il devrait y en avoir partout… (un temps) Et puis il y a une chose abstraite, universelle dans la poésie. C’est un art assez vaste, difficile à expliquer mais qui a une force réelle.

Nous y revenons : comme sont difficilement explicables les choix de vos rôles…

(Rires) Non mais c’est vrai ! Parce que je ne fais pas des choix pour des raisons pécuniaires, de notoriété, de gloire ou je-ne-sais-quoi.

Certes, et en jetant un œil sur votre filmographie, on ne peut qu’être étonné par votre éclectisme : d’Alain Guiraudie à Roman Polanski, de Pierre Salvadori à Yórgos Lánthimos, du cinéma internationl au cinéma d’auteur intimiste français…

Et encore, vous n’avez pas vu ceux que j’ai faits cette année, car cette année, il y en a beaucoup qui sont décalés par le COVID, ou par l’économie du cinéma elle-même qui est difficile. J’ai fait le premier film de Céline Sallette sur Niki de Saint-Phalle, un film de Kiyoshi Kurosawa dans le rôle principal. J’ai aussi fait le premier film d’Antoine Chevrollier qui avait fait Baron noir et Le Bureau des légendes, un film d’Emmanuel Mouret, le film de Vincent Perez qui sort la semaine prochaine [Une affaire d’honneur, sortie le 27 décembre]. J’ai aussi fait le deuxième film de Manele Labidi qui avait réalisé Un divan à Tunis…

Un programme chargé !

Oui… C’est marrant, petit à petit, il y a quelqu’un en qui je m’identifie, je commence à le dire souvent parce que j’aimerais répondre comme lui aux interviews, c’est Michel Piccoli. Qui est quelqu’un que je lis beaucoup, que j’écoute beaucoup, que je regarde beaucoup. Qui est un acteur qui compte énormément pour moi, et dont sa pensée sur le monde, ses engagements politiques, son rapport au cinéma et à ses partenaires… Tout ce qui est fort et beau chez lui, cette sorte de noblesse qui l’habitait… Tout cela m’inspire beaucoup. Artistiquement, il était très généreux mais dans des cinémas très différents. Et avec des amitiés de cinéma qu’il poursuivait, ce que j’essaie de faire avec des gens avec lesquels je retravaille… Avec Yorgós [Lánthimos], on a fait deux films ensemble, dont un qui n’a pas encore été montré, un film muet que j’ai tourné avec Emma Stone, qui est joué avec un orchestre en live… Bref, Piccoli me semble être allé dans des endroits punk de cinéma, dans des cinémas beaucoup plus classiques, un peu partout, quoi ! (un temps) Bon, après, je ne me compare pas à Piccoli, hein ! Mais parfois, on a besoin d’un phare, d’échos de parcours… Après, je ne le fabrique pas non plus, ce sont des choses qui arrivent comme ça… Cependant, ce sont aussi des choix, et j’ai décidé de ne pas être partout car être partout…

… c’est être nulle part.

Exactement ! (Rires) Mais en tout cas, il m’importe d’être à des endroits différents. Le principal dans ce métier, comme dans tous les arts, c’est tout de même d’avoir un élan vers les choses qu’on ne connait pas et qui ne sont pas ce qu’on est, de se plonger là-dedans, de s’y intéresser et d’essayer de les restituer. D’aller vers l’Autre, vers l’inconnu, de le comprendre au maximum, de le ressentir. Et de le transmettre. Bon après, de le transmettre plus ou moins bien mais… Et comme moi-même, comme personne, je ne suis pas à tant d’endroits que cela, ça me permet d’aller dans beaucoup plus d’endroits et de découvrir ce monde. Je vais dans des endroits de cinéma très éloignés les uns des autres, où j’essaie de me transformer beaucoup… Enfin, je ne sais pas si ça se voit… (rires)

Splendide Hôtel – un voyant en enfer (©Stray Dogs Films / Barney Production)

Il y a un côté très instinctif, finalement…

Oui, il y a pas mal d’instinct mais ça, c’est pareil, je ne saurais pas expliquer l’instinct !

La notion d’instinct me semble important chez vous, car votre type de jeu lui-même semble très instinctif…

Je fais un mélange des deux. Je suis instinctif mais en même temps, je prépare beaucoup en amont. Je travaille beaucoup, mais à chaque fois de manière différente pour ne pas tomber dans une routine de préparation. Chaque fois que je prépare un film, je choisis un parfum pour le personnage, je vais ramener des choses dans le décor que je pourrais rajouter, je trouve toujours une activité qui serait liée à ce que va vivre directement ou indirectement mon personnage… Pour Les Intranquilles, j’ai fait de la boxe alors qu’il n’y a pas de boxe dans le film mais ça m’a aidé à trouver la bascule entre les deux états du personnage. J’essaie de trouver un endroit à découvrir, qui puisse m’enrichir personnellement et qui aille dans le sens du personnage. Ou à contresens. Qui permette un nouveau lieu de découverte et de contemplation, vers lequel je ne serais peut-être pas allé dans ma vie mais qui me nourrisse. Comme si je découvrais une nouvelle saveur. Ou un être qui nous ouvrirait une porte sur le monde, sur des pensées qu’on n’aurait pas eues avant. L’idée est d’être dans cette dynamique, de ne pas rester chez moi et hop !, d’aller sur le tournage. Et d’y passer du temps, dans cette préparation.

Des fois, cependant, j’ai plus ou moins de temps. Par exemple, cette année, les choses sont collées parce qu’elles comptaient pour moi et pour les personnes qui les faisaient. Donc, j’ai dû trouver d’autres manières pour me préparer. Par exemple, le Kurosawa… C’est un film de vengeance, comme beaucoup de films de Kurosawa, on trouve la vengeance, les fantômes… Il fallait que je sois dans l’état de quelqu’un qui est en psychiatrie depuis très longtemps parce que sa fille a été tuée et qu’il est à la recherche de ceux qui l’ont tuée. A chaque scène, il fallait que je craque. Il était écrit qu’à la fin de chaque scène, il fallait que j’éclate de rire ou que j’explose en larmes. « Comment vais-je faire ça ? Je n’ai pas envie de tout fabriquer. Je ne sais pas faire ! » Donc j’ai trouvé un moyen : il fallait que je dorme une heure et demie ou deux heures par jour pendant un mois. C’est le seul moyen que j’ai trouvé.

Mais après, c’est pareil que le rôle de Rimbaud : je ne me couperai pas le bras à chaque film ! Ce serait éreintant ! Mais ça m’a mis dans quelque chose de physique. Je cherche des choses par le physique, ou par des recherches, me passionner pour des lectures, des musiques… J’essaie de trouver à chaque fois de nouvelles manières de mettre les choses en place.

Pour finir, j’aimerais revenir à votre amour pour la poésie ou la création ; envisageriez-vous de créer vous-même et de passer derrière la caméra un jour ou l’autre ?

Pour l’instant non. Vu que j’ai la chance qu’on me propose de faire des films… Plein de gens beaucoup plus doués que moi ne travaillent pas forcément, j’ai vraiment de la chance de faire des films. C’est un peu plus le cas aujourd’hui qu’il y a dix ans, j’ai mis une bonne dizaine d’années à pouvoir faire ce métier. Je viens des Beaux-Arts, et maintenant, je commence à avoir envie de me rouvrir sous d’autres formes d’arts. Cela peut être de la performance, des écrits, des textes, qu’importe. Seul, ou en duo, ou avec plus de personnes. J’ai envie d’aller vers d’autres formes, tenter le théâtre aussi. Mais la réalisation… J’ai des envies, comme ça, mais je n’ai jamais eu le ressenti de devoir solder un compte, je ne ressens pas ce truc, ce geste vital et inévitable… Je n’ai pas envie de faire un film pour faire un film de plus. Et c’est tellement un truc dingue, faire un film, prendre toutes les décisions, être à tous les postes, avec chaque chef de poste, avec chaque personne qui travaille sur le même projet. Indiquer à tout le monde la direction et être sûr que tout le monde comprenne, que ce soit collectif, que tous aillent dans le même sens. Ce doit être assez dingue. Mais c’est surtout que je n’ai rien à raconter. Cela arrivera peut-être un jour, mais je me dis que le projet doit compter plus que tout pour être fait. Un projet qui doit mûrir et dont on doit sentir le besoin. Qui doit être fait pour de bonnes raisons, qui est vital et artistique. Donc pour l’instant, non. Ce doit être tellement facile de faire un mauvais film !

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).