Présenté en Compétition lors du dernier festival de Cannes, Un couteau dans le cœur, deuxième long-métrage de Yann Gonzalez, n’en finit pas de diviser. Chez Culturopoing, le film a été ardemment défendu par nos collègues Olivier Rossignot et Christophe Seguin. À l’occasion de la venue du réalisateur à Lyon, dans le cadre d’une semaine d’avant-premières cannoises, nous avons pu nous entretenir avec lui, en toute décontraction…

Les rencontres d’après minuit (Copyright Salzgeber 2014)

Les rencontres d’après-minuit, constituait une sorte de « bulle » assez légère, en comparaison Un Couteau dans le cœur est plus frontal, plus radical. Avais-tu la volonté d’aller à l’encontre de ton premier film ?

Je crois que d’une certaine manière, on fait un peu toujours un film contre le précédent. L’idée d’une « bulle » qui se déploie était importante dès le départ : j’avais envie de quelque chose de plus électrique, plus urbain, plus éclaté aussi. Sur Les rencontres d’après-minuit, j’avais essayé de construire une sorte de petit univers préservé dans lequel je maîtrisais toutes les données, toutes les cartes du jeu. À l’inverse sur ce deuxième film, j’avais envie de prendre plus de risques, d’être en terrain moins connu, moins balisé si je puis dire. Je me souviens des retours que m’avait fait Bertrand Tavernier au sujet des Rencontres d’après-minuit, qui avaient été, pour moi, une leçon de cinéphilie. Il m’avait dit « voilà votre film c’est très bien mais maintenant il faut sortir un peu de vous-même ! » Je pense que c’est un peu ce qui s’est passé avec ce deuxième film. Il me semble être sorti de moi-même pour aller à la rencontre d’un personnage qui me permettait d’investir énormément de territoires qui n’étaient pas forcément naturels au départ. Le thriller, le cinéma de genre italien, le cinéma fantastique, le tout autour d’une d’histoire d’amour mélodramatique : il s’agit de couleurs que je connais en tant que cinéphile et que j’avais vraiment envie d’explorer frontalement en tant que cinéaste.

Le film se déroule en 1979, année qui précède une décennie sombre, cinématographiquement avec le déclin du giallo, et surtout, de manière plus tragique, avec l’arrivée du sida qui va impacter le milieu gay, le monde du porno… En quoi le choix de cette année précise était essentiel ?

Il était important d’être à la charnière des années 70 et 80, d’avoir la possibilité de tricher en débordant sur le début des années 1980, qui est une période plus pop avec laquelle le film flirte par instants. L’idée de cette bulle d’hédonisme bien sûr n’aurait pas été possible au milieu de la décennie 80 avec l’arrivée du sida. 1979 était la période d’apogée du porno gay français, les salles cartonnaient, la productrice dont je me suis inspiré travaillait énormément. En revanche, le déclin du giallo n’est pas une notion qui m’a consciemment traversé l’esprit. Même si, avec mon coscénariste Cristiano Mangione, on savait que l’on flirtait avec ce genre, on ne l’a pas réfléchi en tant que thème dans l’écriture. Une seule scène est directement inspirée d’un giallo, en l’occurrence L’Eventreur de New-York de Lucio Fulci, auquel on a emprunté une séquence de séduction très sexuelle dans un bar, que l’on a transposée dans un faux commissariat lors d’un des tournages de porno. Pour le reste, on s’est vraiment laissés emporter par les personnages, notre trajectoire s’est calquée dessus. On avait envie de rester dans quelque chose d’organique et pas du tout fétichiste, il n’était pas question de faire un film méta qui cherche à réfléchir sur le cinéma.

Le giallo a tendance à reposer sur des codes, des facilités (l’exhibition des actrices, déshabiller les corps,…) que tu détournes vers le masculin, leur donnant ainsi une autre portée. Dans le même ordre d’idée, le travestissement, associé à une imagerie négative dans des films comme Pulsions (Brian De Palma) ou Psychose (Alfred Hitchcock) apparaît dans ton film sous un jour positif. Avais-tu à cœur de déformer et, d’une certaine manière, réformer ces codes ?

On peut le voir comme ça, même si au final, j’ai l’impression que le film est assez pudique en matière de nudité masculine. En réalité, il se passe pas grand-chose, ce n’est pas si érotique que ça. Je suis quelqu’un d’assez pudique dans la vie et je ne crois pas que le désir d’un acteur soit forcément le désir d’un personnage, du moins j’essaie vraiment de faire une distinction entre les deux. Quand je suis sur un plateau, il n’y a pas de désir sexuel mais un désir de cinéma qui certes a une dimension érotique, mais celle-ci se manifeste d’une manière différente. En réalité, j’ai toujours peur – mais peut-être que cela changera dans les années qui viennent – d’utiliser mes acteurs comme des vecteurs érotiques. Paradoxalement cela fait partie des choses que je trouve super plaisantes dans les gialli de l’époque : pourquoi ne pas se rincer l’œil quand on va voir un film ? Il n’empêche, que je ne souhaitais pas jouer avec ces codes, ni chercher à déshabiller mes acteurs, même si sur le plateau ils semblaient beaucoup plus à l’aise avec ça que moi. J’avais avant tout envie de détourner la sexualité des pornos pour l’emmener vers la joie et montrer l’artisanat de ce genre parfois absurde, plutôt qu’un simple renversement des figures féminines-masculines. À l’inverse, il était très important de montrer, de représenter le travestissement comme un vecteur d’hédonisme et de liberté sexuelle. Car effectivement même chez quelqu’un de très ouvert comme De Palma, cela reste quelque chose de négatif, de pervers. Nicolas Maury passe de manière tellement simple et aérienne d’une identité masculine à une identité féminine qu’on a juste envie de le suivre dans cette liberté. Je n’ai pas tellement théorisé cet aspect mais dans la vie je suis entouré de gens qui jonglent avec les identités, transgenres pour certains, je voulais donner d’eux une image naturelle, lumineuse et ne surtout pas tomber dans le misérabilisme ou en faire des victimes. Cependant, il fallait rester fidèle à l’époque où les personnes transgenres étaient souvent des travailleuses du sexe. Du coup, le personnage très transformiste que campe Nicolas, en jouant avec les identités, ramène une note d’humour qui permet d’une certaine façon à ces personnages de rires d’eux-mêmes.

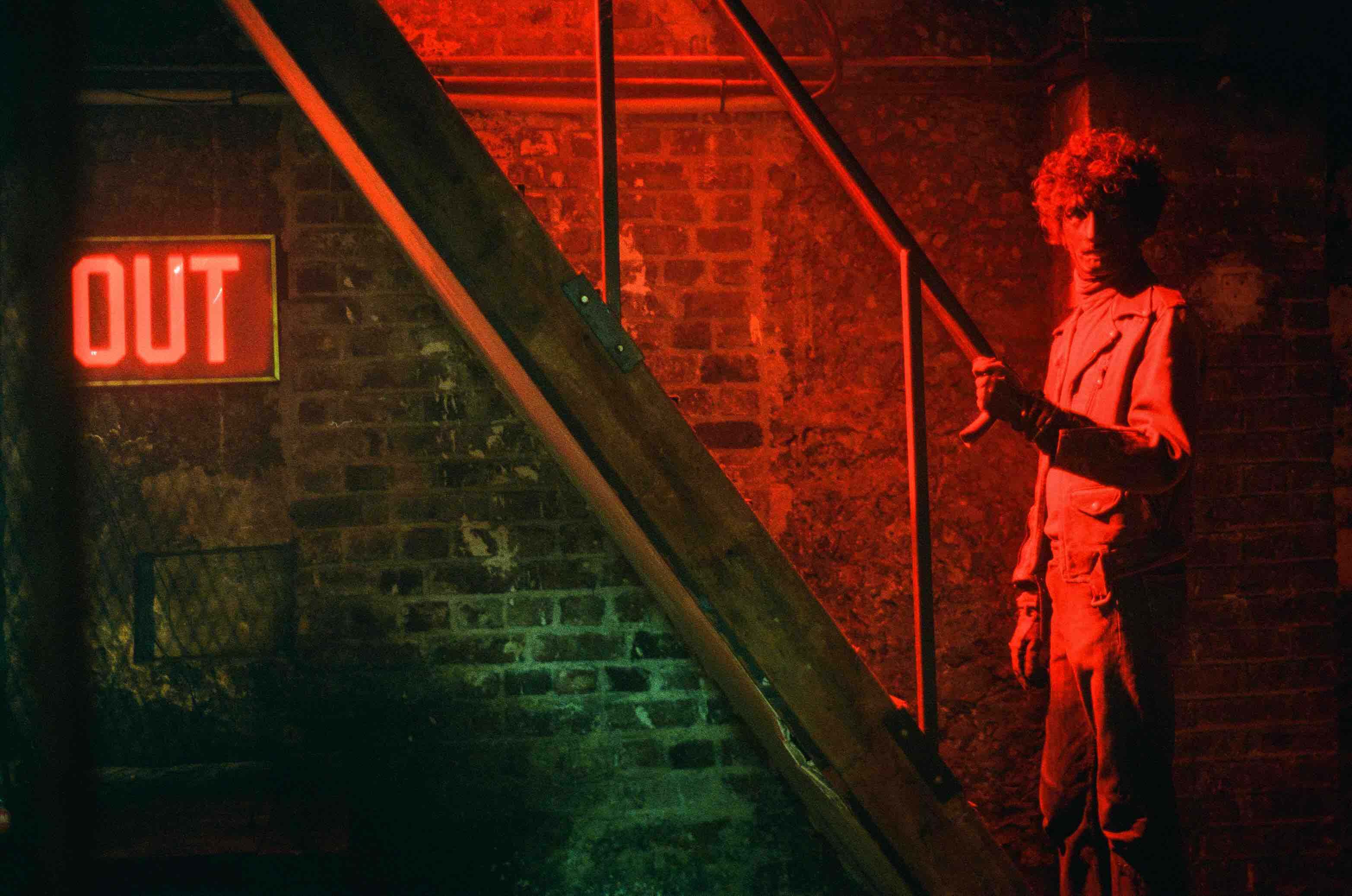

Un couteau dans le cœur (Copyright Ella Herme 2018)

Le film contient beaucoup d’éléments issus du réel (le personnage d’Anne qu’incarne Vanessa Paradis, le cinéma le Far West…), tout en s’inscrivant purement dans la fiction. Comment as-tu travaillé pour fusionner réalité et rêverie, aussi bien à l’écriture qu’à la mise en scène ?

Il y a quelque chose de l’ordre du jeu, partir de choses mythiques appelant au fantasme. Je suis un peu trop jeune pour avoir connu le Far West, mais rien que le nom et le fait de savoir qu’il diffusait des films pornos, suffisent à m’évoquer toute une mythologie, un tas d’histoires. Le but n’était pas d’arriver à un équilibre entre le réel et la fiction, mais de temps en temps, s’autoriser à puiser dans le réel pour le nourrir de l’imaginaire, pour rendre le film plus « délirant ». Quant au personnage de la productrice qui avait une relation amoureuse avec sa monteuse, tout est vrai et tout est faux à la fois, on a un peu enquêté mais elle est morte il y a vingt ans donc on l’a romancée à partir des éléments dont on disposait. Ce qui nous intéressait, c’était la façon dont les affects traversent les images, sont intrinsèquement liés : l’amour et le cinéma, l’amour du cinéma. Plus précisément comment on essaie de reconquérir quelqu’un par le biais du cinéma, comment les sentiments s’intègrent dans la pellicule.

Le casting réunit plusieurs acteurs qui te sont familiers (Nicolas Maury, Kate Moran…), quelques figures du cinéma gay, comme Jacques Nolot ou Felix Maritaud, et dans le rôle principal une actrice très populaire, en l’occurrence Vanessa Paradis. Recherchais-tu un équilibre particulier par ces choix ?

C’était important pour moi que ce soit une star qui interprète Anne, cela contribue à faire rayonner les personnages qui peuplent ce petit monde underground. L’aura de Vanessa Paradis permet de mettre en lumière cette marge, elle amène le film ailleurs, hors de cette case un peu « ovni » dans laquelle on m’a mis. Bon le film est toujours un peu bizarre quand même et puis Vanessa a quelques films « ovniesques » au compteur, comme le film des frères Poiraud [Ndlr : Atomik Circus] ou celui de Delphine Kreuter [Ndlr : Dubaï Flamingo] par exemple. Surtout, je trouve qu’elle dégage un truc incroyable, une cinégénie folle que j’avais envie de capter.

La musique est essentielle sur ce film, comme elle l’était sur Les Rencontres d’Après Minuit, mais cette fois elle s’inscrit davantage dans une mouvance proche de l’électro des années 80. Comment as-tu travaillé avec ton frère [Ndlr : Anthony Gonzalez, leader du groupe M83] pour concevoir cette bande-originale ?

Je lui ai donné plusieurs orientations. Des pistes musicales allant de mélodies de pornos composées sur des petits synthés, où je trouvais des petites ritournelles mélodiques à la fois très belles et méconnues, mais aussi des musiques de Morricone composées pour des gialli de l’époque. À partir de là je l’ai laissé libre, en lui indiquant simplement cette idée d’un thème principal décliné sous plusieurs formes dans le film (sentimentale, horrifique, triviale…). Pour l’occasion, il a retrouvé son camarade de jeu Nicolas Fromageau, qui n’était plus présent sur les deux premiers albums de M83. Le principe de plaisir, qui était à l’œuvre dès le départ, a contaminé la musique. Dès que mon frère a trouvé le thème, il s’est lâché et a plongé avec un délice, j’imagine un peu pervers, dans des endroits qui n’étaient pas initialement les siens : le porno des années 70, le porno gay, la série B voire Z…

Un couteau dans le cœur (Copyright Ella Herme 2018)

Tu fais le choix d’intégrer l’univers du porno 70’s dans l’histoire du cinéma sans distinction de genre…

Je ne fais pas de hiérarchie entre les films. Il peut y avoir des choses sublimes dans un porno : un visage qui va traverser l’écran, un raccord, une émotion qui va te cueillir et qui, pour moi, pourra être aussi forte qu’un plan chez Bresson par exemple. Il y a probablement plus de déchet qu’ailleurs dans le porno mais aussi des perles méconnues, des petits trésors, que je prends énormément de plaisir à découvrir, précisément parce qu’ils ont été engloutis par l’histoire du cinéma. J’ai envie de redonner une valeur et une beauté à ces films qui en regorgent. François About, qui a éclairé la plupart des pornos gays de l’époque, est un grand chef-opérateur qui a été, malheureusement, cantonné un peu de force à ce milieu. Il faut dire qu’à l’époque c’était très compliqué de passer du porno au cinéma traditionnel.

Justement dans le film, le personnage du chef opérateur s’appelle François Tabou…

Oui bien sûr, je n’aime pas le mot « clin d’œil » mais là, pour le coup, il convient parfaitement. Puis cela m’amusait beaucoup que le personnage soit joué par Bertrand Mandico.

…Bertrand Mandico qui, comme toi, tourne en pellicule…

Il faut dire que j’ai du mal à imaginer mes films en numérique, je n’arrive pas à m’y faire ! Si j’ai un regret, c’est de ne pas disposer de l’argent nécessaire pour faire une copie 35mm de ce film, et ainsi pouvoir le projeter en pellicule. L’argentique fait vraiment partie de la magie, de la mythologie du cinéma et je trouve qu’on a perdu quelque chose avec le numérique et ce, sur plein de terrains : il me manque la vibration, le côté organique de la pellicule projetée. Esthétiquement il y a quelque chose de dur dans la manière dont les acteurs sont filmés aujourd’hui, comme s’il fallait voir le moindre pore de peau. Moi je m’en fous, j’ai juste envie que mes acteurs soient beaux et c’est tout. Je n’ai pas envie d’aller chercher un point noir sur le visage d’une actrice, au contraire, j’ai envie de lumière, j’ai envie de grain, j’ai envie que ça vive et que ça vibre, et la pellicule permet cela ! Pour l’affiche, par exemple, j’ai poussé le vice jusqu’à demander à ma photographe plateau de ne travailler qu’en argentique pour retrouver le grain présent sur les affiches des années 70/80.

Un couteau dans le cœur (Copyright Ella Herme 2018)

Le film s’ouvre sur une scène de boîte évoquant Cruising de William Friedkin, sauf qu’au lieu d’enchaîner dans la violence crue, tu dévies brusquement vers une forme beaucoup plus onirique. Pourquoi avoir fait le choix de la fantasmagorie pour retranscrire l’atmosphère glauque inhérente au scénario ?

Je trouve qu’on traverse une époque tellement dure, que montrer une certaine « gourmandise » dans la violence, y mettre quelque chose de « sucré », de sexuel, de l’ordre du plaisir, constitue presque un contrepoint salvateur aujourd’hui. Cette idée traverse tout le cinéma que j’aime, de Bava à Argento, en passant par De Palma. Avoir une violence stylisée, l’emmener du côté des images, de l’érotisme et du cinéma pur et dur, constitue pour moi une catharsis à la violence que l’on subit tous les jours à foison, que ce soit sur internet ou à la télévision. Comme si le cinéma pouvait consoler de la violence quotidienne, de la vie… Même s’il s’agit d’une consolation trouble ! (rires)

On retrouve, comme dans ton premier long-métrage, des références à Jean Rollin, l’attrait pour les cimetières par exemple. Est-ce un goût cinéphile que tu revendiques ?

Tout à fait, c’est pour moi un cinéaste très inspirant, très poétique aussi, qui a su jongler avec les genres, ce fut l’un des premiers à frayer avec le fantastique par exemple. J’aime son goût de l’absurde, du surréalisme, l’omniprésence de l’érotisme féminin, sa science des raccords et des sauts temporels, que je trouve assez incroyables. Je pense notamment au Frisson des Vampires, ou à La Rose de Fer, qui se situe intégralement dans un cimetière et que je considère comme l’un de ses chefs-d’œuvre. Également, La nuit des Traquées avec Brigitte Lahaie, un film qui se passe dans les tours de la Défense dans lequel il dévoile un sens de l’architecture et de l’urbanisme très saillant, empreint d’une modernité et d’une poésie incroyables. Dans ce film, les personnages oublient leurs passés au fur et à mesure, ne se souviennent plus de ce qu’ils ont fait la minute d’avant, ils sont tout le temps perdus comme s’ils flottaient dans l’espace des grandes tours de la Défense. Je trouve cela très étonnant, même magnifique avec des fulgurances poétiques, plastiques, des très belles séquences de nuit… Certes l’éclairage a un côté « va comme je te pousse » mais le sens du cadre, des lieux, est assez dément je trouve. J’ai conscience qu’il s’agit d’un cinéaste mal-aimé, un peu méprisé en France, notamment à cause de ses acteurs qui ont un jeu, disons, distant, parfois maladroit, mais l’impureté m’intéresse beaucoup au cinéma et il émane de ses films, une beauté folle, qui, je trouve, n’est pas appréciée à sa juste valeur. Paradoxalement, son travail est beaucoup plus reconnu à l’étranger, il est notamment devenu culte en Angleterre et aux États-Unis.

La nuit des traquées – Jean Rollin (Copyright D.R)

Que retiens-tu de l’expérience cannoise ?

D’abord une joie immense, teintée de la surprise d’avoir été pris en compétition : le film est quand même particulier… Je pense qu’il a suscité encore plus de débats et de réactions divisées précisément parce qu’il a été mis en pleine lumière. J’ai assez mal vécu les premières critiques que j’ai pu lire, puis en réfléchissant je me suis surtout dit que c’était inouï d’être là et je ne remercierai jamais assez Thierry Frémaux d’avoir fait ce geste. Au final, il s’agit d’une victoire : ce monde de la marge se retrouvait tout à coup surexposé. Le film en devenait politique alors qu’il ne s’agit ni d’un film social, ni d’un film à sujet, mais d’un film sur le désir de cinéma. Le fait que cette liberté sexuelle soit en pleine lumière, que cette joie que l’on a ressenti à fabriquer le film se retrouve au Festival de Cannes : c’était vraiment une belle récompense ! J’avais l’impression de monter les marches avec mon armée queer autour de moi ! (rires)

Entre Bertrand Mandico et toi notamment, il se dessine en France une mouvance de réalisateurs développant un cinéma de genre, poétique et onirique, autour de thèmes communs. Comment te places-tu par rapport à cette « famille » naissante ?

C’est une fraternité joyeuse et romantique, c’est hyper stimulant d’avoir un frère de cinéma comme Bertrand Mandico, qui fait des choses aussi magnifiques que Les Garçons Sauvages ou Ultra-Pulpe, son court-métrage que je considère comme un chef-d’œuvre absolu. Il y a une émulation qui se crée entre nous, mais aussi avec des gens comme Caroline Poggi, Jonathan Vinel, Virgil Vernier… Ce sont des gens qui m’inspirent. Je pense qu’on cultive tous une espèce de liberté extrême à jongler avec les genres de cinéma, mais aussi les genres sexuels, les identités. Je crois que c’est vraiment un cinéma de plaisir, un cinéma joyeux, qui a envie de transmettre ce plaisir aux spectateurs. On a peut-être moins de tabous que d’autres, on n’a pas peur d’aller puiser dans les eaux un peu boueuses d’un certain cinéma français, européen et américain. D’ailleurs nos trois derniers courts-métrages, avec Caroline Poggi, Jonathan Vinel et Bertrand Mandico, vont sortir ensemble en août sous le titre d’Ultra Rêve, ce qui nous définit assez bien. Je suis très fier d’y participer avec mon court-métrage Les Îles, parce qu’Ultra-Pulpe et Notre Héritage sont deux films magnifiques, très sentimentaux et aujourd’hui je vois de moins en moins de films qui font pleurer. Je crois qu’on a aussi envie de faire des films qui font pleurer, qui donnent du plaisir, qui font bander un petit peu parfois… Peut-être plus les films de Mandico que les miens, mais ne pas avoir peur de ce côté organique du cinéma. Les larmes, le sperme, le sang sont des choses qui m’inspirent beaucoup, dans la vie comme au cinéma. (rires)

Ultra Pulpe – Bertrand Mandico (Copyright Ecce Films 2018)

Propos recueillis à Lyon le 8 juin 2017 par Jean-François Dickeli et Vincent Nicolet. Un grand merci au cinéma Comoedia, ainsi qu’au journaliste Guillaume Gas de Courte-Focale dont plusieurs questions ont été reprises ici.

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur/ayant droit. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).