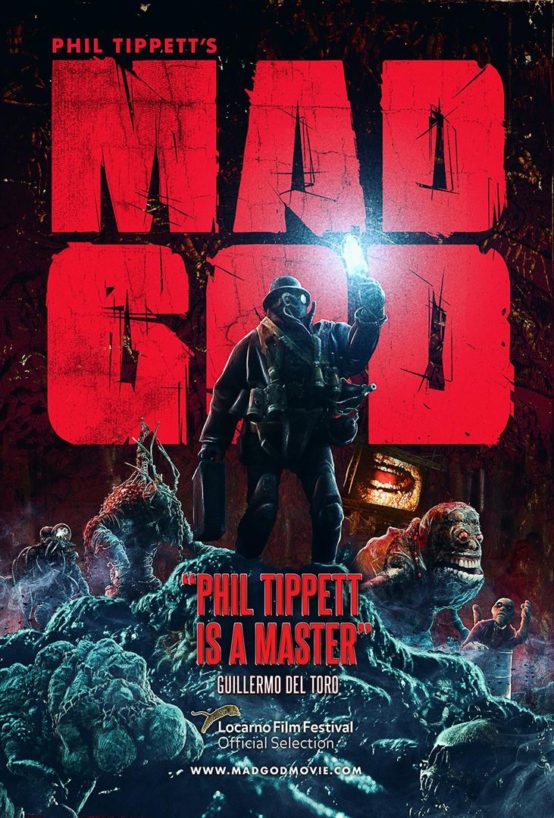

L’un des grands événements de l’édition 2022 du festival Hallucinations Collectives fut la projection de Mad God, long-métrage fou et hypnotique signé par le maître de la stop motion, Phil Tippett. À cette occasion, le journaliste et réalisateur Alexandre Poncet, auteur en compagnie de Gilles Penso de documentaires dédié au monde des effets visuels (Ray Harryhausen : Le Titan des effets spéciaux, Le Complexe de Frankenstein et Phil Tippett – Des rêves et des monstres) était venu présenter le long-métrage. Il nous a accordé un long et passionnant entretien où il fut question de Mad God, de la figure majeure de Tippett, mais aussi de dinosaures et de films de genre français…

Phil Tippett : Des rêves et des monstres – Copyright Phil Tippett

En tant que cinéphile, quel a été votre premier contact avec l’univers de Phil Tippett ?

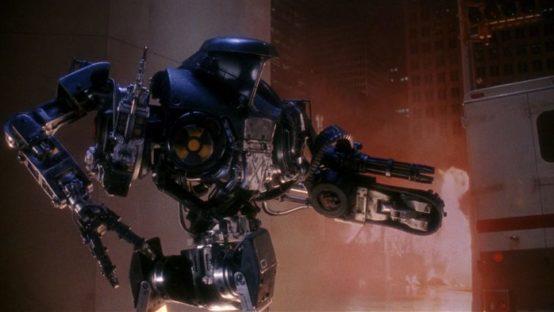

J’ai découvert Phil quand j’étais gamin par le biais de films que je n’aurais pas dû voir à mon âge, notamment RoboCop, qui a été un grand choc pour moi. Je l’ai vu à huit ans, dans un cinéma en plein air avec mes frères, la même semaine que Predator et L’Aventure intérieure. Ces trois films ont changé ma vie, c’est à partir de là que je me suis dit que je travaillerais dans le cinéma un jour. Ce qui m’a particulièrement marqué dans RoboCop, au-delà de la violence et des thématiques, c’est le robot ED-209. Plus tard, j’ai lu dans des magazines, des livres, que c’était Phil Tippett et son équipe qui l’avaient créé. J’ai rapidement fait l’association avec le jeu d’échecs de Star Wars que j’avais découvert, comme beaucoup d’enfants de ma génération, à la télévision en 1987. Ensuite, j’ai appris que les marcheurs de L’Empire contre-attaque étaient aussi ses créations. Enfin, j’ai loué la cassette vidéo de RoboCop 2 dans le PMU de mon village qui avait une section vidéo-club. Avec mes frères nous avions vu une émission à la télévision qui diffusait un making of et des extraits du film, dont certains montraient la naissance de Kane. J’ai le souvenir d’avoir été impressionné par cette marionnette qui ne fait même pas 70 cm de haut, animée image par image. Puis évidemment, il y a eu Starship Troopers, il y a eu Jurassic Park, qui a été un choc car c’est la première fois que je voyais des images techniquement parfaites. Quand Starship Troopers est sorti, je l’ai vu quatre fois en salle la même semaine, complètement sidéré. J’étais à fond dans Mad Movies, SFX, je me renseignais sur ce qui se passait en coulisses via la presse spécialisée. Quelques années plus tard, alors que j’étais à la fac et que j’écrivais un mémoire sur la science-fiction, j’ai revu le film. C’était quelques jours après le 11 septembre et ça a créé une sorte de connexion. Je me suis rendu compte de l’intelligence et de l’acuité politique de Paul Verhoeven. Tippett adorait travailler avec lui pour cette raison justement.

Mad God rejoint, en filigrane, le même genre de thématiques.

Oui, c’est un maelström de thématiques très poussées, de visions cauchemardesques. C’est un voyage en enfer, relativement non narratif, mais le côté nonsensique du film ne l’empêche pas d’avoir du sens, au contraire. Il a même beaucoup de sens différents. On peut malgré soi le connecter à des problématiques actuelles très chères à Phil comme la surconsommation, l’urbanisme rampant…

C’est un projet qui lui tient à cœur depuis des dizaines d’années.

D’après mes recherches, que ce soit pour le documentaire (Phil Tippett – Des rêves et des monstres, ndlr), ou pour le livre que nous venons de finir, ça remonte au milieu des années 80. Les premières données sur Mad God datent de 1985 et la première photo, de 1987. C’est un polaroid d’un essai de costume en taille réelle du personnage de l’assassin, qui porte une espèce de masque à gaz.

Mad God – Phil Tippett

Ce devait être un film live au départ ?

En fait, il a toujours été pensé comme un hybride. Mad God tel qu’il est aujourd’hui contient une majorité de stop motion, mais aussi des miniatures télécommandées, des passages en live action qui sont mélangés à des miniatures elles-mêmes mêlées à de la stop motion. Toutes les notions de réel se perdent. Les choses visiblement petites sont en réalité plus grandes que ce qui devrait être gigantesque. On est complètement perdus dans le rapport aux échelles du film. Il y a des univers dans des univers. À un moment, une créature ouvre un pot dans lequel il y a un monde entier fluorescent, et même dans ce monde on voit qu’il y a des arcanes, des choses cachées, des araignées qui sortent des tréfonds. C’est vraiment un voyage au cœur de la psyché de Phil et de ses pires cauchemars.

C’était important pour Tippett de monter ce film en totale indépendance, d’avoir les pleins pouvoirs cette fois, contrairement à Starship Troopers 2 où il s’était mis au service d’un simple DTV ?

Il n’était pas mécontent de réaliser Starship Troopers 2 au départ, mais le studio voulait qu’il fasse du Verhoeven sans budget. Le film a coûté 3 ou 4 millions de dollars, ce n’est rien du tout ! C’était viable parce qu’ils avaient encore les costumes du premier opus. Ils avaient fait des tests caméra et ça fonctionnait, sauf que Sony leur a dit : « vous avez fait les tests avec une caméra Panasonic mais le tournage se fera avec une caméra numérique Sony très précise ». Ils ont donc refait des essais et cette fois ça moirait sur les costumes, il y avait un problème visuel impossible à gérer. Ils ont donc dû tout refabriquer et ont perdu un énorme pourcentage de leur budget avant même de commencer à filmer. Les deadlines étaient très courtes et au bout de cinq jours ils avaient déjà cumulé trois jours de retard sur le planning. C’était son Lost in la Mancha. Là, les assurances ont menacé de confisquer les rushs. Phil Tippett et Jon Davison, le producteur, ont pris le scénario et ils ont simplement arraché des pages. Donc le film a un peu ni queue ni tête mais il y a des choses sympas dedans. Il y a des créatures très cools qui ont été désignées par Craig Hayes, qui avait conçu visuellement ED-209 et Kane. C’est quelqu’un de très important dans la carrière de Tippett. Il ne serait rien sans lui, mais certaines de ses créatures ne seraient rien sans Craig.

Starship Troopers, Paul Verhoeven – Copyright Gaumont Buena Vista International (GBVI)

Depuis l’arrivée de l’image de synthèse, il n’y a plus de superstar des effets spéciaux comme Ray Harryhausen, Stan Winston, Rick Baker ou Rob Bottin. On est passé de personnalités marquantes à de grandes compagnies, comme ILM ou Weta Workshop. En même temps que les effets visuels se sont désincarnés, est-ce que la création est elle-même devenue moins individualisée ?

L’image de synthèse n’est pas le mal, on peut faire des choses extraordinaires avec, mais c’est une technique qui ne valorise pas l’artiste d’effets spéciaux. Dans le meilleur des cas c’est un outil qui privilégie le réalisateur, dans le pire des cas le producteur, ce qui est plus fréquent. L’image de synthèse a permis de remettre à plus tard des choses qui devaient être gérées en préproduction. Quand on voit ce qu’ont fait Dennis Muren, Phil Tippett, Ken Ralston sur des films comme Retour vers le futur, Indiana Jones, on réalise que les morceaux de bravoure leur ont demandé énormément de préparation et surtout une vision artistique. Il fallait un œil, ou plusieurs yeux, pour mener ça à bien tout en se plaçant sous la direction du cinéaste. Steven Spielberg n’a pas laissé faire Muren et Tippett tout seuls sur Jurassic Park, mais il les écoutait énormément. Leur patte se ressent presque autant que celle de Spielberg dans les scènes marquantes. Le film a aussi évolué sous leur influence, il y a des séquences qui ont changé en cours de route. RoboCop et Starship Troopers ne seraient pas les mêmes sans Phil Tippett et Craig Hayes. Verhoeven a appris à gérer les effets spéciaux et à découper les scènes d’action grâce à Tippett. À cette époque c’était possible d’avoir des regards, aujourd’hui on a tendance à avoir des superviseurs d’effets visuels très corporate. Ils peuvent être brillants, comme chez Weta, mais on n’est plus à l’ère du sacre de l’artiste. C’est difficile aujourd’hui de reconnaître des noms. Chez Weta, il y a Joe Letteri et Richard Taylor mais ils sont de l’ancienne génération. Letteri est à cheval entre deux époques, il a commencé dans les années 90 et a travaillé avec Tippett sur Jurassic Park. Il a fait des choses incroyables sur Mission : Impossible avec John Knoll, qui est le créateur de Photoshop. Ils ont conçu un train entièrement en images de synthèse qui est encore très crédible, pourtant le film date de 1996. Letteri reste dans l’ombre de James Cameron et de Peter Jackson. C’est un nom important mais je ne sais pas s’il est amené à devenir une légende. Tippett, lui, a des obsessions qu’il a portées de film en film, peut-être inconsciemment, mais on reconnaît son travail. Est-ce qu’on reconnaît la patte de Joe Letteri ? Je ne sais pas. On peut quand même lui reconnaître le talent d’avoir poussé le photoréalisme avec La Planète des singes, Avatar ou le personnage de Gollum.

Quand on évoque Darkness dans Legend de Ridley Scott, on pense autant à Tim Curry qu’à Rob Bottin, alors que quand on parle de César dans La Planète des singes, on a tendance à ne citer que le travail d’Andy Serkis…

Oui et là on ouvre un autre débat sur la manière dont les personnages d’Andy Serkis ont été créés. Est-ce qu’il aurait pu faire ça tout seul ? Non. Il y a une armée d’animateurs derrière lui qui ont travaillé des jours, des semaines, des mois, voire des années, à reproduire des choses, à traduire le mouvement de l’acteur dans l’anatomie d’une créature, qui n’est forcément pas la même. Tout ça réclame une compréhension toute particulière de comment bouge un corps, comment bougent les oreilles des Na’vis par exemple. Réduire la performance capture à un maquillage numérique c’est mensonger, ou plutôt c’est simplificateur. Oui ça reste une performance d’acteur, mais il y a une infinité de choix de l’animateur pour en arriver là. C’est un travail d’équipe. Ce n’est pas « pomme + performance capture », ça ne marche pas comme ça (rires). Phil a très peu travaillé en motion capture d’ailleurs, il l’a un peu utilisé à l’ère du numérique avec ses équipes, mais ce n’est pas dans l’ADN de Tippett studios. Ils le font pour des scènes de feu, des séquences d’action, mais ils ont plus la culture de la pose clay, à l’ancienne. Ils projettent la créature dans l’ordinateur en animant un squelette de stop motion, image par image. L’idée est de puiser ça dans les tripes et dans l’intellect plutôt que de le jouer sur scène ou dans un studio.

RoboCop 2, Irvin Kershner – Copyright Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Dans votre documentaire, Phil Tippett évoque à demi-mots avoir mal vécu d’être évincé de Jurassic Park en 1993. Même s’il est crédité sur Jurassic World, est-ce que le fait d’être tenu à l’écart des productions hollywoodiennes l’a poussé à retourner à la réalisation pour Mad God ?

J’étais là quand il a reçu le script de Jurassic World. Il était très content d’être appelé pour travailler dessus, tout comme Dennis Muren. C’était censé être la réunion de l’ancienne équipe. En se rendant sur le plateau à Hawaï, il a réalisé que toutes les prévisualisations qu’il avait faites avec son équipe, avaient été jetées à la poubelle et qu’ils avaient décidé de tourner les séquences différemment. Au départ il avait bossé sur tous les passages des raptors et les avait presque mis en scène. C’est lui qui avait défini les mouvements de Chris Pratt pour les domestiquer notamment. Il a été un peu utilisé comme un gage de légitimité pour le film dans son côté nostalgique. Quand il était sur le plateau, il y avait l’équipe du making of pour dire « regardez on a Phil Tippett ». Il en jouait d’ailleurs, mais c’était de la supercherie. Phil et Dennis Muren ont été très affectés d’avoir été manipulés comme ça. Le studio avait sûrement ses raisons, le film a très bien marché donc on ne peut pas leur donner entièrement tort d’avoir fait ce choix. Mais ça aurait été une manière pour lui d’apprivoiser ce qui lui avait échappé à l’époque. Il s’était retrouvé projeté dans un autre monde. J’ai retrouvé des dessins, des caricatures qui datent du premier Jurassic Park, c’est à mourir de rire. On voit Phil entouré de 1 et de 0, à côté de machines, qui dit « je veux mourir ! », qui fait des doigts d’honneurs à des ordinateurs (rires). Il n’en pouvait plus, il a fait une vraie dépression au moment où la stop motion a été abandonnée pour être remplacée par des effets numériques. Il dit souvent « I was kicked upstairs », c’est-à-dire qu’il a été projeté brutalement en haut, en superviseur, plutôt qu’en artiste. Ensuite il a fait Starship Troopers, Évolution, beaucoup de films très novateurs au niveau des images de synthèse, mais il a le sentiment de s’être un peu perdu. Un jour, des membres de son équipe sont tombés sur des dessins et des bobines de Mad God et se sont demandé ce que c’était. Il leur a montré ce qu’il avait tourné entre 87 et 90 et ses gars ont trouvé ça génial. Ils lui ont dit qu’il devait le finir, qu’ils allaient l’aider. Résultat, en 2010 ils ont repris le travail tous les week-ends, Phil les invitait chez lui, leur préparait à manger et tout le monde faisait quelque chose. L’un sculptait une créature, d’autres fabriquaient un plateau miniature ou un accessoire. Il a embauché plein de bénévoles qui en ont profité pour apprendre auprès de Phil Tippett. David Lauer par exemple était élève d’animation auprès de Tom Gibbons qui travaille chez Tippett Studios depuis Starship Troopers. Gibbons lui a parlé du projet et Lauer est venu tous les week-ends. Il a tout appris sur Mad God. Aujourd’hui il a créé sa société à Los Angeles et fait de la stop motion à plein temps. Nous l’avons d’ailleurs engagé sur Des Rêves et des monstres. Je trouve ça génial qu’il y ait une nouvelle génération qui ait appris en travaillant auprès de Phil.

Des rêves et des monstres est très intime, on voit Tippett dans son atelier, il vous montre ses créations, ce qui est extrêmement touchant. C’était un choix conscient de le montrer dans une sorte de retour à l’artisanat et pas simplement en tant que « témoin » d’un pan de l’histoire du cinéma ?

Quand nous avons fait le film sur Ray Harryhausen, nous voulions montrer à quel point tout partait de son travail. C’était normal de commencer par lui. Il est le point de départ de tout le fantastique qu’on aime. Même s’il y a eu King Kong, Méliès, la maturité de cet art est venue avec Harryhausen. C’est lui qui a ouvert la voie, même à des gens comme Dick Smith ou Rick Baker. Ensuite, quand nous avons fait Le Complexe de Frankenstein, nous avons voulu porter un regard épique sur cent ans de créateurs de monstres au cinéma. Phil Tippett a une importance capitale, Harryhausen aussi, et ils sont logiquement tous les deux dedans, mais nous parlons aussi de The Thing, de Rob Bottin. Nous devions au départ écrire un livre sur Phil. Puis nous nous sommes dit que si nous voulions l’adapter en documentaire, nous allions devoir tout recommencer, alors qu’en faisant l’inverse, nous aurions déjà une belle base de données et d’interviews. Donc nous sommes partis sur le film avec l’idée de prendre le contre-pied du Complexe de Frankenstein. Il fallait qu’il soit plus court et plus intime. Les plus grands réalisateurs avaient accepté d’intervenir sur les précédents, nous n’avons pas eu l’arrogance d’aller plus loin. Notre credo était de faire moins, mais plus focus. Nous avons énormément travaillé le cadre, l’ambiance de chaque interview pour être dans une atmosphère feutrée d’atelier mais aussi de maison. Des fois nous passions trois ou quatre heures à préparer un bureau pour qu’il se pose et qu’il ait quelque chose à faire, qu’il voit des objets sur le bureau qui lui inspirent des commentaires, ou nous lui mettions un calepin et un stylo à sa droite. C’est tout bête mais plutôt que de dire quelque chose, il le dessinait. À un moment il dit : « J’étais différent quand j’étais gamin. Les autres m’aimaient bien mais je ne me sentais pas pareil ». Il prend le stylo et il dessine. Du coup on a l’impression d’être dans sa tête, dans ses souvenirs à ce moment-là. Il y a beaucoup de moments où il parle de son rapport aux rêves. Il est dans l’ambiance idéale pour nous parler de ça. Ça a été un énorme travail sur la musique, sur le montage, sur la narration globale. Nous souhaitions le montrer tel qu’il est. Les gens ne le connaissent pas vraiment, je pense qu’ils fantasment le créateur d’ED-209, du Tauntaun, du AT-AT, de Jabba, mais ce n’est qu’une partie de lui. C’est ce que l’on connaît moins, son amour pour Verhoeven ou tout ce qui est expérimental, que ce soit Prehistoric Beast (court-métrage réalisé par Tippett en 1985, ndlr) ou Mad God, qu’on voulait mettre en avant.

Mad God – Phil Tippett

L’affiche présente l’image d’un démiurge à la Léonard de Vinci, alors que le film s’intéresse plus à son histoire personnelle, qu’à cette apparence de créateur fou.

C’est presque arrivé comme un gag cette affiche. Nous avons ressorti une marionnette originale de Kane pour Robocop 2 et nous l’avons animée pour une séquence du film. Je l’ai animée, David Lauer aussi, et lorsque Phil l’a animée, j’ai pris une photo sur laquelle il ressemblait vraiment à de Vinci. Plus tard, nous dînions avec Paul Wee, qui est superviseur du layout des Simpson, l’un des états préliminaires de l’animation. J’ai montré la photo à Paul et il nous a dit que ce serait génial de faire un truc autour de de Vinci, puis il a commencé à dessiner. Nous nous sommes dit qu’il fallait ajouter des armoiries avec ED-209, écrire en latin à l’envers comme faisait de Vinci, puis Kane en Homme de Vitruve… J’ai un croquis qui date de ce soir-là et c’est presque l’affiche définitive. Ça nous permettait de dire aux gens : si vous n’aimez pas le cinéma fantastique, que vous ne vous intéressez pas aux effets spéciaux, mais que vous êtes passionné par l’art en général, c’est aussi pour vous. C’était important parce que quand on traite un sujet comme celui-là, on se dit que ça s’adresse à une niche. Mais finalement non. On n’aborde jamais le documentaire pour s’adresser à un certain public. Ceux qui s’intéressent à ça vont, de toute façon, se documenter. Notre but est que ça touche n’importe quel public, de 7 à 77 ans. Peu importe qu’ils aient vu les films ou pas. L’essentiel est de comprendre le geste artistique, l’intime, le parcours…

Est-ce que vous pensez qu’il peut exister en France, une place pour des cinéastes qui font vivre les créateurs d’effets spéciaux pratiques ? Qui leur accordent une place importante ?

On pense ce qu’on veut du film, mais Big Bug offre beaucoup d’effets spéciaux mécaniques. Pas de stop motion en revanche, même si Jeunet a beaucoup travaillé avec cette technique par le passé. Jean-Christophe Spadaccini, qui a créé les trucages de Big Bug a bossé sur Z comme Z (retitré Coupez ! depuis l’interview, ndlr) d’Hazanavicius où il y a, à priori, pas mal d’effets gores. Il y a aussi beaucoup de drames qui font vivre les créateurs. Ce sont eux qui fournissent des cadavres pour des séries de TF1 par exemple. Est-ce que c’est aussi ambitieux qu’un projet axé autour d’une créature ? Je ne sais pas. Il y a des réalisateurs qui font vivre le genre en France, mais ils ne sont pas toujours bien reçus. Pourtant Titane, c’est un sacré film de monstre. C’est un film cronenbergien, croisé avec Christine et Tetsuo.

Il y a eu à une époque des choses qui ont été tentées, comme Eden Log…

Pour moi, il y a un double problème: Eden Log, Dante 01. Ce sont des films que j’ai envie de défendre et d’aimer, mais qui ont des idées qui dépassent largement leurs budgets. Avant de faire 2001: Odyssée de l’espace, il faut parfois faire Starcrash. Ils auraient été plus à l’aise en faisant Starcrash et en y injectant des choses intelligentes plutôt que de faire 2001 sans avoir les rotules nécessaires. C’est trop petit par rapport aux ambitions affichées. C’est dommage parce que je ne pense pas que ce soit des films prétentieux mais ils peuvent sembler l’être. Je ne veux pas viser ceux qui ont essayé en France, c’est tellement compliqué. C’est pareil pour Enki Bilal qui avait fait Immortel, ad vitam. On a envie de défendre mais c’est beaucoup trop ambitieux par rapport aux moyens. Il a essayé de faire Avatar mais avec les graphismes d’une Playstation, ça ne marche pas du tout. Il faut savoir s’adapter. Qu’est-ce qu’a fait Sam Raimi ? Il est allé dans une cabane au fond des bois et il l’a exploité à fond. Il n’est pas parti dans une ville futuriste avec la moitié du cast en images de synthèse et l’autre maquillée. Il a accroché sa caméra à l’arrière d’une mobylette et il a foncé ! Résultat : ça devrait être nul mais c’est un coup de génie. Chaque plan est une intention artistique. Il faut adapter son cadre et au sein de ce cadre, tenter d’aller plus loin. Il y a plein de choses qui sont possibles comme ça en France. Maléfique d’Eric Valette était très intelligent dans sa conception parce qu’il se passait uniquement dans une cellule. Le gars n’a pas d’argent donc il fait un huis clos et ça marche bien. Ce n’est pas aussi bon qu’Une Affaire d’État, qui est vraiment génial, mais c’est efficace. Il a un carcan limité adapté à son budget, et au sein de ce carcan il essaye d’aller plus loin.

Phil Tippett : Des rêves et des monstres – Copyright Phil Tippett

Suite au carton du Pacte des loups, il y a eu des tentatives de films de monstres, pas forcément réussis, comme Bloody Mallory ou Brocéliande, mais sans retrouver le même succès. Le système de production français est-il une impasse pour ce type de projets ?

Il n’y a jamais eu d’autre phénomène tel que Le Pacte des loups, donc ça a rendu les producteurs frileux. Mais il reste des tentatives, encore aujourd’hui. The Deep House est vachement intelligent : deux personnages et un décor. Tourner dans un aquarium géant en plein COVID, c’est super ambitieux mais ça motive toute l’équipe à y arriver. J’aimerais qu’on ait plus de high concepts. La créature fonctionne souvent grâce à son concept de départ. J’adore aussi Cold Skin, que Phil a failli faire d’ailleurs. J’ai retrouvé dans ses archives des documents lorsqu’il le préparait. Il y a plein de projets qui n’ont jamais vu le jour. Il voulait réaliser Mars Attacks ! à la fin des années 80. Il y a également le fameux projet Dinosaure de Paul Verhoeven, dont j’ai retrouvé les storyboards. La moitié est dessinée par Verhoeven lui-même d’ailleurs. Il a un bon coup de crayon ! Il utilisait une figure de petit dinosaure très mignon, comme dans le Disney qui a finalement été tourné, pour amener des réflexions sur la survie de l’espèce. La fin était littéralement une scène où deux dinosaures se battaient pendant que l’astéroïde tombait sur Terre. Il y aurait eu des séquences de dingues. Notamment une où un ptérodactyle attrape un bébé tricératops protégé par sa mère. Il finit par l’embarquer et le manger. Il ne devait pas y avoir de dialogues, ça aurait été super bizarre. En plus, c’est Walon Green (scénariste de La Horde sauvage, Sorcerer, ndlr), dont Tippett est fan, qui l’avait écrit. Pour la petite histoire, ils étaient sur RoboCop et Verhoeven en avait marre. Il disait : « Tous les films se ressemblent. Personne n’a d’idée à Hollywood. C’est de la merde. Je travaillerai plus jamais dans cette ville ». Phil lui a dit : « Moi j’ai une idée. C’est un film de dinosaures, entièrement en stop motion, muet, et à la fin il y a l’astéroïde qui tombe ». Verhoeven lui a dit : « Ok on le fait ! ». Ce qui est drôle quand on voit Mad God c’est que c’est à la croisée des chemins de tout ce que Phil a aimé dans sa vie. Le final est un mélange de la fin de l’espèce humaine, mélangée aux Soucoupes volantes attaquent, avec un peu de 2001, au cœur d’un trip sensoriel sur l’éternel recommencement.

Souvent, lorsque les artistes de l’ombre passent à la réalisation, ils abordent une dimension presque cosmique. C’était le cas de Saul Bass sur Phase IV qui emprunte les codes du cinéma de genre pour aboutir à une réflexion métaphysique.

Phil est fan de Phase IV d’ailleurs. Tippett est un cas particulier, c’est un homme qui s’est passionné pour le cinéma mais qui était à la base artiste conceptuel. Il a fait des expos très expérimentales. On était dans les années 60, début 70, ça ne fumait pas que des cigarettes (rires). Mais du coup Mad God est un retour aux sources où le geste compte plus que le récit ou la narration. C’est un film qui a envie de provoquer des réactions, qui a envie d’être trop long ou trop court, d’être abrasif, et surtout pas confortable. Il peut éveiller plein de réactions diverses et variées mais ça fait partie de l’intention de l’auteur. C’est une œuvre très drôle parfois, très scatologique, très métaphysique, très théâtrale même, très sculptée, improvisée, mue par l’écriture automatique. Phil tient des carnets qu’il écrit avec cette méthode. Quand je les ai lus, j’avais l’impression d’être devant les cahiers de John Doe dans Seven (rires). On voit rarement des artistes montrer sans filtre l’essence de leur art. Mad God c’est Phil Tippett.

Propos recueillis à Lyon le 14 avril 2022, un grand merci au cinéma Comœdia, aux équipes d’Hallucinations Collectives ainsi qu’à Alexandre Poncet.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).