À l’occasion de l’avant-première lyonnaise de Michael Cimino, un mirage américain au cinéma Comœdia, nous avons pu nous entretenir avec son réalisateur Jean-Baptiste Thoret, et l’interroger au sujet de son dernier documentaire.

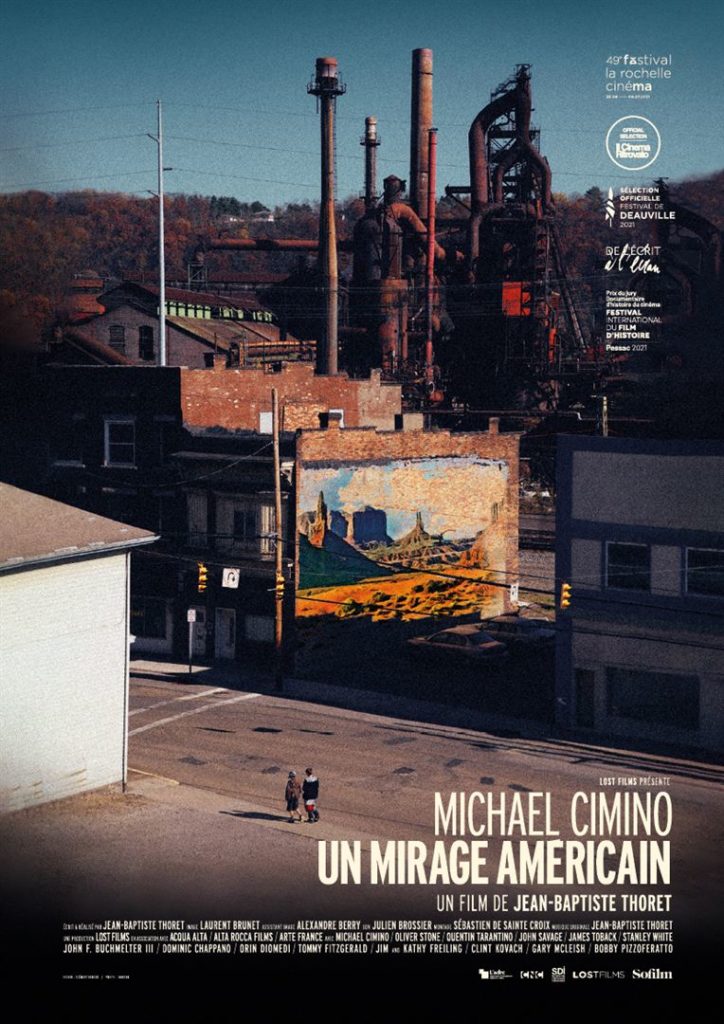

(Michael Cimino, un mirage américain © Copyright Lost Films 2021)

Quelle est l’origine du projet ?

Elle remonte à assez loin. Au moment où Les Cahiers du cinéma changeaient de propriétaires, il y a eu une nouvelle équipe qui se mettait en place et de nouvelles idées qui apparaissaient. J’aimais beaucoup les longs portraits de 35/40 pages que l’on pouvait trouver dans la revue américaine New Yorker, je trouvais que ça manquait un peu aux Cahiers et même à la presse française de manière plus générale, je leur ai donc proposé. Ça leur a plu, ils m’ont demandé sur qui j’aurais envie de travailler, j’ai ainsi donné quelques noms, dont celui de Michael Cimino. Nous étions en 2010 et il avait alors quasiment disparu des radars, personne ne s’intéressait à lui et ne savait où il était, ça n’a pas été simple de retrouver sa trace. J’ai fini par passer du temps avec lui, nous avons entamé une espèce de voyage, qui m’a permis à la fois d’écrire un texte pour les Cahiers puis un livre publié un peu plus tard chez Flammarion. Il y a environ deux ans, Arte m’a contacté pour savoir si j’étais intéressé à l’idée de faire un documentaire sur Michael Cimino pour leur case cinéma de cinquante-deux minutes. J’ai accepté avec l’idée de pouvoir également développer un film pour la salle. Le format cinquante-deux minutes ne m’intéressait pas beaucoup, en revanche, envisager un double format et donc une autre écriture et une autre durée, nettement plus. Seulement après avoir passé du temps avec Cimino, écrit un article et un livre, j’estimais que de mon côté, son cas était réglé. J’avais donc besoin de trouver l’idée, car sans désir, il m’était inconcevable de partir tourner. Je me suis posé une question qui a été un déclic : cette communauté qui était là, notamment pendant le mariage de Voyage au bout de l’enfer, tous ces gens qui ont été impliqués dans le tournage, que sont-ils devenus ? Où est-ce ? Je lui en avais parlé mais c’était resté assez vague, je savais que c’était un mélange entre l’Ohio et Washington State… J’ai commencé mes recherches et je suis tombé sur des gens avec qui j’ai pu entrer en communication par Facebook et Zoom. Ils m’ont parlé de ce qui a été un événement formidable pour eux : le tournage. J’ai compris que c’était dans le fin fond de l’Amérique, dans l’Ohio. Pas un touriste ne passe dans ce coin. Je leur ai dit que j’aimerais venir tourner chez eux un film sur leur communauté, en rapport avec Voyage au bout de l’enfer, c’est ce qui m’intéressait le plus. Ils ont répondu favorablement à ma proposition, tous les voyants étaient alors au vert. J’ai compris qu’il y avait ce lieu, Mingo Junction, qui disposait d’une histoire formidable, cette ville sidérurgique qui était devenue quasiment une ville fantôme. J’allais voir les gens, écouter une communauté qui a vécu quelque chose il y a quarante ans. Comment s’en souvenaient-ils ? Qu’allaient-ils me raconter là-dessus ? Qu’est-ce qu’il s’était passé depuis ? Le tout premier titre était « Les Daims de Mingo Junction » puis il a été abandonné pour des raisons commerciales, mais concrètement ils ont permis à plus de la moitié du film de se faire, c’est d’eux que tout est parti. La question Cimino en tant que cinéaste est venue bien après. Il m’intéressait davantage d’avoir un geste « ciminien » que de faire un documentaire sur lui. Connaissant plutôt bien l’homme, je me suis demandé intimement : au fond c’était quoi Michael Cimino ? La découverte d’une communauté, une espèce d’amour étrange de l’Amérique même, mais aussi des gens, ensuite seulement cela devenait un film. L’histoire du cinéma en tant que telle était presque anecdotique pour moi, elle est là de fait, mais j’avais l’impression que j’allais beaucoup parler de Cimino dans sa dimension la plus universelle. Ce qui fait que l’on peut se reconnaître en lui sans avoir vu toute sa filmographie, bien plus que si j’avais envisagé un documentaire linéaire ponctué d’images d’archives.

On retrouve dans ce film la même Amérique que celle vous filmiez dans We Blew It, avant l’élection de Donald Trump, sauf que vous retrouvez ce territoire à la veille de sa défaite en 2020. Aviez-vous l’idée de faire un diptyque à deux moments importants de l’histoire américaine ?

C’est assez drôle parce que quand j’ai tourné We Blew It, ce n’était pas du tout pensé comme ça. Nous étions partis filmer au mois d’août-septembre et avions arrêté le tournage deux-trois semaines avant les résultats des élections. Je tenais d’ailleurs à l’époque à ce que l’on n’inclut pas ces résultats dans le film, je voulais que ça s’arrête avant. D’une part, ça aurait changé beaucoup de choses, mais surtout mon sujet n’était pas qui va gagner, mais qui sont ces gens qui vont voter pour Trump. Et même s’il avait été battu, ces personnes auraient toujours été là. On dit qu’une élection efface le peuple, mais non, elle n’efface pas les 48% qui ont voté pour l’autre. Il se trouve qu’en tournant We Blew It, la question de Donald Trump prenait de l’importance, non pas malgré elle, car si elle n’avait eu aucun rapport avec mon projet de départ, je l’aurais évacuée au montage. Mais je m’intéressais au devenir de la contre-culture. Quand je rencontrais d’anciens des années 60 qui étaient à Woodstock ou ailleurs, qui me disaient qu’ils allaient voter pour Trump, je me disais que c’était le moment terminal idéal, d’une certaine manière c’était un cadeau génial. C’est l’intérêt du documentaire, plein de choses imprévues arrivent et alors soit on les prend soit on ne les prend pas, mais en l’occurrence ça servait le film. Quand je suis parti tourner Michael Cimino, un mirage américain, nous étions au mois de janvier/février et l’élection allait évidemment arriver. Je me suis retrouvé à nouveau dans la même position mais de façon presque fortuite, je retournais aux États-Unis quatre ans après, à me retrouver avec des gens qui s’apprêtaient quasiment tous à voter Trump. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, je leur en ai parlé par moments mais ça n’est pas resté au montage car ça emmenait le film vers autre chose. Je me suis contenté de laisser un plan avec le drapeau Trump, le spectateur comprend, en plus de voir où on est, à travers ce que racontent les intervenants, la désindustrialisation : nous sommes vraiment en territoire trumpien. Ce n’était pas prévu, mais ça m’intéressait de signifier qu’ils allaient tous massivement revoter pour lui. Je me suis dit, ce sont des gens que j’ai connus il y a quatre ans, pas ceux-là directement bien sûr, et en fin de mandat, je m’attendais à une déperdition énorme, les supposant très déçus… Et pas du tout !Ce que vont ensuite prouver les élections. Il n’y avait quasiment aucune déperdition de son électorat de 2016 en 2020, et je trouvais cela assez fascinant.

(Voyage au bout de l’enfer © Copyright Carlotta FIlms 2018)

Dans le film vous cherchez à avoir une vraie approche de cinéaste et vous laissez le champ théorique aux réalisateurs interviewés, dans quelle mesure était-ce un choix de votre part ?

Je sais pas comment d’autres répondraient à cette question, en tout cas moi j’y réponds de façon très simple. Je crois qu’il n’y a pas du tout un monde entre écrire des livres sur le cinéma, faire des critiques ou de la radio, et faire des films. Quand on écrit sur le cinéma, on se pose la question du comment ça a été tourné, pourquoi… Godard et Truffaut le disaient déjà, on se pose à son esprit défendant, des questions de cinéastes, du moins, on devrait. Quand on passe de l’autre côté, notamment au moment du montage, on se pose également des questions de critique. Comment faut-il monter cette séquence pour qu’elle fonctionne ? Idem, lorsque l’on va cadrer, on se demande pourquoi un plan marche… Quand on se pose cette question-là, je ne sais pas ce qui appartient à la critique ou au fait qu’on ait vu cent-cinquante-mille films dans sa vie, mais nous n’arrivons pas vierges. Pour moi, c’est la mise en scène qui doit prendre en charge ce qu’un film raconte. Sur We Blew It, certains m’avaient reproché le fait que Bob Rafelson ou Michael Mann ne parlent finalement que très peu de cinéma. Sauf que, personnellement j’ai toujours été convaincu que c’est souvent lorsqu’on ne parle pas de cinéma qu’on en parle le plus et le mieux. C’est quoi parler de cinéma ? Quand quelqu’un me raconte sa vision du monde, sa vision de l’Amérique, je comprends mieux ce qu’il a voulu faire dans ses films. Je disais souvent aux gens à l’époque de We Blew It, le film parle dix fois plus de cinéma que s’il n’y avait que des gens qui en parlaient ouvertement. C’était pareil pour Michael Cimino, l’idée c’était de réintroduire ce qui m’intéresse chez lui, mais sans jamais qu’on ait le sentiment d’assister à un cours. À partir de là, de façon presque radicale, le plus important c’était les habitants de Mingo Junction et John Savage. Ce dernier était primordial, notamment pour la séquence que vous avez pu voir. Lui et moi avions eu un long entretien dont je n’ai finalement gardé que très peu de choses, sauf que j’ai écrit le film par sa séquence, lorsqu’il rentre, ne sait pas sur quoi il va tomber puis entend la musique de Voyage au bout de l’enferet descend. Je ne voulais pas faire un portrait hagiographique de Cimino, je souhaitais que nous l’approchions de plusieurs façons différentes que le spectateur soit en mesure d’interpréter à la fin. Cimino comme John Ford, King Vidor ou Visconti, a plusieurs zones d’ombre. Oliver Stone par exemple, a beaucoup hésité à parler, il m’a notamment dit : « Je ne sais pas si j’ai la même vision que vous sur Michael Cimino». Ce qui pour moi n’était absolument pas un problème, au contraire, à l’écran nous nous rendons tout de même compte qu’il met la pédale mais que son langage corporel et le ton de sa voix disent tout. D’ailleurs, c’est toujours ce qui est raconté lorsque nous nous taisons, qui est le plus intéressant. Oliver aborde des bémols, idem pour James Toback, mais ça m’intéressait que l’on se dise que Cimino était aussi ça. Pour les gens de Mingo Junction, c’est quelqu’un qui existait à peine, d’où la remarque à la toute fin, « Mais où est le nom de Michael Cimino ? ». J’aimais beaucoup cette idée qu’en réalité, pour eux, Voyage au bout de l’enfer n’est pas un grand film de l’histoire du cinéma, ils s’en foutent. À mes yeux, les grands films sont ceux qui d’un seul coup arrivent à acquérir un statut, une importance dans la vie des gens, mais pas uniquement pour des cinéphiles. Il les a accompagné dans leurs vies et raconte quelque chose de ce qu’ils étaient à ce moment-là. L’intérêt, c’est que le rapport qu’ils ont au film, ramène à ce qu’est intimement le cinéma, et notamment le cinéma américain. Le moment d’une tranche de vie, ce n’est pas quelque chose qui existe uniquement quand on est dans une salle obscure.

On sent quelque chose de très mélancolique dans les propos des intervenants, qui déteint sur tout le film…

Je dirais que c’est une tendance très personnelle, je n’aurais pas pu faire un film fun. Quand j’ai appelé ces gens-là, j’ai compris qu’ils avaient le sentiment que leur petite ville, qui est totalement inconnue, était en train de tranquillement disparaître, tant du point de vue des emplois que des habitants. Sur Main Street, par exemple, il reste un bar et un restaurant ouverts. Lorsque nous nous baladions avec eux, ils passaient leur temps à dire, « Il y avait ça, il n’y a plus rien ». Mais par contre, Voyage au bout de l’enfer c’est presque comme un conte pour enfants qu’ils se transmettent de génération en génération : « Tu sais dans cette micro-ville où jamais rien ne se passe, il s’est passé un jour un truc incroyable, c’était en juillet-août 78, Hollywood est venu. Et on a vu ces gens-là, etc… ». Pour eux, c’est presque un récit mythique de l’histoire de la ville. Quand je les appelle, ils ont le sentiment, sans le formuler, qu’ils vont en quelque sorte pouvoir revivre ça. Je me souviens très bien quand nous sommes arrivé à Mingo Junction, je me suis garé devant une supérette, je suis entré et je suis tombé sur l’ancien maire. En l’espace de vingt secondes, tout le monde savait déjà à qui était ce SUV qui venait de se garer avec ces types aux accents français, et ils nous attendaient. Toute la ville allait être au diapason du film pendant une dizaine de jours. Ils allaient nous ouvrir des portes, nous rendre service, nous faire rencontrer des gens, les radios et les télés locales, etc… Je comprenais que la ville retrouvait une forme d’énergie et d’enthousiasme. Voyage au bout de l’enfer a non seulement été un événement incroyable, mais il représente aussi un âge d’or contemporain qui a disparu. Pour eux, c’était les années 70, le plein-emploi, l’industrie qui cartonnait, c’était l’orgie américaine. Évidemment, quarante ans plus tard lorsque nous arrivons là, on se dit c’est We Blew It. Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Ce ne sont pas des gens nostalgiques ou tristes, ils ont une forme de dignité que je trouve formidable, ils ne s’épanchent jamais sur leur sort. Quand vous regardez les entretiens, ils disent : « C‘est comme ça, tout va bien, il ne faut pas se plaindre, il y a pire que nous ». Mais ils ont quand même une vie extrêmement dure, et quand nous allons les voir, ils ont le sentiment qu’on va réactiver cette espèce de récit mythique de Mingo Junction. Vous allez à Los Angeles, vous mettez une caméra, tout le monde s’en fout : il y a des caméras partout, ça ne fait pas événement. Par contre, dans ce petit bled de l’Ohio, si. Nous n’avons eu besoin d’aucune autorisation, même pour aller filmer les usines. Si je vais à Los Angeles et que j’ai envie de filmer tel endroit, c’est un mois et demi de démarche. Alors que là, le beau-frère du maire qui nous payait des bières, nous a dit « Ne vous inquiétez pas, mettez un casque et c’est bon ». Il y a de la mélancolie chez eux, mais pas de la nostalgie. Ils continuent à vivre quand même. Ce ne sont pas des personnes tristes, je crois que j’étais plus triste pour eux, qu’ils ne l’étaient en réalité.

(Michael Cimino, un mirage américain © Copyright Lost Films 2021)

Ce lien intime dont vous parlez se ressent lors de cette séquence où les habitants de Mingo Junction visionnent Voyage au bout de l’enfer et se mettent à chanter God Bless America durant la scène finale. Pensez-vous que la force du cinéma crée un parallèle entre eux et les personnages du film, des individus détruits par l’Amérique mais qui gardent fois dans ses valeurs ?

J’imagine qu’il y a quarante ans, Michael Cimino et son directeur de casting, ont fait le même geste que nous, toutes proportions gardées. Il ne cessait de le répéter sans arrêt : il faut d’abord s’attacher à des gens, à une histoire, c’est qui va faire qu’ensuite, il y aura un film. C’était hyper important et c’était pour cela que je voulais que cette Amérique-là existe, avant Cimino lui-même, avant qu’on ne le voie arriver, sur le poster d’abord et puis ensuite au moment des Oscars. C’est ça son cinéma : l’Amérique et les gens préexistent avant tout le reste. Ses films sont grands parce qu’il a pris ce temps-là. Quand nous parlons de son cinéma, nous allons tout de suite vers l’Amérique et les Américains eux-mêmes. Par exemple, la séquence de la projection, pour moi c’était un truc très important. J’aurais très bien pu me dire, qu’il nous fallait trouver une salle de cinéma, sachant qu’aux États-Unis, à part dans les grandes villes, il n’y a pas grand-chose. La première salle que nous pouvions trouver, c’était à Cleveland, à près de 300 km. Cela aurait été complètement faux d’emmener les habitants de Mingo Junction là-bas, dans une ville qu’ils connaissent un peu mais n’est pas leur lieu naturel. Encore une fois, pour eux Voyage au bout de l’enfer n’est pas un grand film de l’histoire du cinéma. Qu’il ait eu cinq ou dix Oscars, on s’en fout, ça c’est mon point de vue d’ancien critique ou de cinéphile. Ce n’est pas leur cas, mais par contre pour eux c’est presque plus important, car c’est un film de famille, c’est un home movie. Je me suis donc dit, je vais leur projeter Voyage au bout de l’enfer comme si c’était un film de vacances en super 8. Ce qu’il est d’ailleurs, sa grande force c’est d’être à la fois du côté du home movie et de Visconti. C’est la puissance incroyable du cinéma de Michael Cimino, quand il a été très en forme, de savoir mêler l’épique et l’intime. On voit d’ailleurs la façon dont ils se l’approprient très vite. Au début, Jim, un des intervenants, dit « On a pas vu le début à l’époque, parce qu’on était en train de se bécoter ». Moi ça m’intéresse dix fois plus que s’ils me disaient ce que j’ai déjà écrit dans un bouquin. Et en même temps, sans parler à priori de cinéma, ils en parlent bien mieux à mon avis.

(Voyage au bout de l’enfer © Copyright Carlotta Films 2018)

Dans le documentaire vous projetez des extraits de films sur des façades, sur des décors. Au-delà du choix esthétique, pour vous c’était vraiment primordial de replacer ces films au plus près de leur contexte entre ce qui est montré et le moment où vous le filmez ?

Quand on fait du documentaire, on a envie qu’il se passe plein de choses que nous n’avons pas imaginées. J’ai toujours eu un problème avec les extraits plein pot dans les documentaires, ça me fait sortir du film. Vous parlez de Coppola puis d’un seul coup, un extrait d’Apocalypse Now, qu’est-ce que ça veut dire ? Il y a un problème de continuité esthétique et peut-être même d’arrogance, c’est extrêmement prétentieux, comme si nous voulions prendre la main sur les films eux-mêmes. À choisir, je préférai ne pas avoir d’extraits du tout. Les films de Michael Cimino émanent des États-Unis, presque physiquement, d’un point de vue très concret. J’ai alors pensé qu’il faudrait d’abord projeter peu à peu, puis qu’il y aurait une évolution et qu’au bout d’un moment les extraits arriveraient plein pot, jusqu’à la séquence de fondu. Pourquoi laisser tomber ce principe en cours de route ? C’est une question que je me suis moi-même posé. Quand vous allez sur le territoire américain, les films de Cimino sont partout en réalité : le pays s’est aussi construit par le cinéma. C’est un territoire cinématographique et hanté, un pays de fantômes. L’idée était que Cimino apparaisse comme si nous venions de révéler une photographie : il advient peu à peu jusqu’à la fameuse séquence d’archives des Oscars puis il devient immédiatement flou. Dès lors, je le prends comme un fantôme, avec sa voix, jusqu’au moment où tout se mêle. Ensuite, je peux mélanger ces extraits, et mes propres plans, peu importe que ce soit du Cimino ou pas, j’avais déjà fait ça sur Dario Argento : Soupirs dans un corridor lointain. J’avais piqué très volontairement des plans d’Argento et je les avais fusionnés au point où nous ne savions plus d’où venaient les images que nous étions en train de voir. L’extrait plein pot ne pouvait arriver qu’après ce travail presque émotionnel ou intellectuel, de manière à ce qu’en fin de compte, le plan d’un film de Michael Cimino ait le même statut qu’un de mes plans, dans le sens où il raconte l’Amérique de la même manière. Ses films appartiennent à l’Amérique comme mes propres images, nous ne savons plus si on est dans un film de Michael Cimino ou ailleurs, filmé par quelqu’un d’autre : ça n’a plus d’importance. Voilà pourquoi, il y a quand même une évolution et qu’en bout de course, il n’y a plus du tout d’extraits inséré dans le décor.

We Blew It se terminait comme d’Electra Glide in Blue, par ce plan final qui s’éloigne de la route, et celui-ci se finit sur la mer et le bateau de La Porte du paradis. Pourquoi cette volonté de vous éloigner symboliquement de l’Amérique, à la fin de chaque documentaire ?

Pour le coup, We Blew It a été écrit par la fin et notamment par ce dernier plan. Ensuite, il y a vouloir s’éloigner, et arriver à s’éloigner, et puis surtout, que veut dire s’éloigner ? On peut très bien s’éloigner d’un endroit tout en y étant, il y a la question spatiale et la question temporelle. On peut être dans un espace, et d’un point de vue temporel être très loin de cet espace-là. Pour la fin de Michael Cimino, un mirage américain, deux choses m’intéressaient. Terminer sur une image qui était un fantasme de Cimino, donc Gatsby le magnifique, d’où la référence à Fitzgerald et l’apparition en mirage du bateau de La Porte du paradis, qui est déjà celui de Gatsby. Ensuite, il y avait cette idée de frontière, pour les Européens, il y a la frontière Pacifique, et pour les Américains il y a le retour à l’Atlantique. Qu’y-a-t-il de l’autre côté de la mer ? Lorsque je demandais à Stanley White de regarder l’horizon, la seule question que je me posais et à laquelle je n’avais pas envie de répondre, était : est-ce qu’il regarde vers l’océan Atlantique ou vers l’océan Pacifique ? S’il regarde vers le Pacifique, il est encore dans une dynamique américaine, tandis que s’il regarde vers l’Atlantique, il est comme une partie de Cimino et beaucoup d’autres, il regarde vers la vieille Europe. Hors Cimino était comme ça, il voulait Ford et Visconti. Cette fin m’intéressait aussi pour cela, l’idée que nous allions terminer sur le rivage est arrivée assez tôt.

(La Porte du paradis © Copyright Carlotta Films 2013)

Le film est coupé en deux parties : une première où l’on découvre les habitants de Mingo Junction, puis une deuxième où on entend la voix de Cimino. C’est une construction que vous aviez déjà sur Soupir dans un corridor lointain. Que représente ce raccord ?

Le film sur Dario Argento s’était écrit par le milieu et notamment par ce raccord-là. Pour Cimino c’était une chose que je savais aussi très tôt. Il y a plusieurs façons de construire au montage et ce qui m’intéressait justement c’était tout ce rapport à la fondation de l’Amérique. À travers le fait que nous nous attachions à des gens, j’avais envie qu’on en oublie presque, que nous étions venu voir un film sur Michael Cimino. Avant qu’il ne vous rattrape à un moment donné, notamment via l’image de Jim devant le poster et l’arrivée de Quentin Tarantino, Oliver Stone, etc… Nous avons beaucoup pris la route, mais pour être tout à fait honnête, j’avais envie que Mingo Junction soit mon camp de départ. Tout ce que nous allions voir par la suite était une espèce de fantasme, en compagnie d’un fantôme, mais le réel dans le film c’était cette ville. Cette construction était extrêmement importante. L’image d’archives des Oscars résume tout de la carrière de Michael Cimino : il arrive, John Wayne lui remet le prix, après ça est-ce qu’il y a encore besoin d’écrire quatre pages sur John Ford et Michael Cimino ? Tout est dit. Surtout, il le dit juste après dans le premier son de voix off, « Je n’ai même pas pu profiter de ce moment-là, j’étais déjà parti dans mon jet dans le Montana ». Il était sur le toit d’Hollywood, et dans la minute d’après, il était déjà en route pour le purgatoire mais ne le savait pas. Je trouvais cette image absolument fascinante. Ensuite, le raccord, c’est le plus beau moyen de montrer ce qu’est le passage du temps. Il ne s’agit pas de faire vieillir quelqu’un comme Benjamin Button, ou le faire rajeunir, ce n’est même pas le temps réel, c’est davantage le raccord de La Porte du paradis par exemple, ou celui de Lawrence d’Arabie ou de 2001. Il n’y a pas de façon plus efficace pour montrer la brutalité du temps qui passe, c’est quelque chose de très violent. Le film sur Argento ne pouvait exister que si nous le quittions à un endroit et que, sur le plan suivant, il avait pris vingt ans. Si je l’avais suivi pendant toutes ces années, il aurait atteint cet âge-là, mais l’effet aurait été complètement différent. Même quand Dario a vu le film, il a dit « J‘ai l’air d’un vieillard », je lui ai répondu « Mais Dario, c’est comme ça que tu es aujourd’hui » (rires). Dans Voyage au bout de l’enfer, les raccords sont extrêmement abrupts, à l’époque c’était ultra-audacieux la façon dont Cimino coupait le film. Je me suis dit que nous allions faire exactement la même chose à Mingo Junction. Je trouvais qu’il y avait une poésie du raccord que j’adore. Elle peut être un peu violente, mais j’aime beaucoup ça.

Lors de votre voyage en 2010 avec Michael Cimino, de Los Angeles jusqu’au Colorado, qu’est-ce que vous avez appris sur l’homme qui vous a servi pour nourrir votre film ?

Beaucoup de choses, j’ai notamment appris que c’était un solitaire. Il y a des gens dans la vie qui sont profondément seuls même quand ils sont au milieu des autres. J’ai découvert quelqu’un qui était un vrai mélancolique. C’est ce qu’il dit à la toute fin du film : « Une partie de moi a vingt ans d’avance, une autre a vingt ans de retard ». C’est d’ailleurs ce qui a fait la puissance de ses films et ce qui fait qu’il n’a pas pu durer. J’aime beaucoup ce genre de cinéastes anachroniques, qui ne sont pas de leur temps. Pour moi, un réalisateur de son temps est tout de suite vieux, daté. J’aime ceux qui ont un pied dans le passé, un pied dans le futur : Cimino, Mann, Peckinpah, Vidor, Visconti… J’ai compris qu’il avait un mal fou à habiter le présent, le réel de la vie de tous les jours. Physiquement mais aussi dans sa façon de penser : il était toujours ailleurs. Pas de façon éthérée ou déconnectée. Il était dans un passé très précis et donc aussi un peu dans un fantasme, d’où le titre Un Mirage américain. Il fantasmait un rapport à l’Amérique, à John Ford. Pour moi, tout Cimino est contenu dans l’image Mickey Rourke qui regarde un drapeau américain (Ndlr : dans L’Année du dragon). Si je devais choisir le plan le plus emblématique pour comprendre son cinéma, ce serait celui de Stanley White quand il se tourne dans le bureau et regarde le drapeau. Cette espèce de fantasme d’une idée d’Amérique qui conduit même à la folie puisque White devient fou à vouloir imposer son idéal, c’est tout Cimino, c’était un puriste, un absolutiste. Après j’ai appris des choses beaucoup plus triviales, comme le fait que ce soit un type insomniaque, perfectionniste. C’était intéressant parce qu’il s’est comporté avec moi comme il se comporte avec les autres. Faire toujours le mieux pour tout, sans jamais s’occuper des questions d’argent. Quand James Toback en parle, on comprend qu’à la fois ça a été génial quand il a fait certains films, mais que c’est aussi ce qui a causé sa perte. À propos du scénario dont parle Oliver Stone, un western en langue sioux qu’il avait écrit pour Cimino, il dit « On avait trouvé 12, 13, 14 millions de dollars pour le faire, il aurait pu le faire s’il avait voulu. » Quand on voit le film on se dit qu’une partie de lui voulait encore tourner entre 95 et le moment de sa mort et une autre partie ne voulait plus. Quand Stone dit qu’un type qui met autant d’énergie pour qu’un film qui pourrait se faire, ne se fasse pas, ça raconte presque quelque chose de lui, il est dans le vrai. Quand on passe du temps avec quelqu’un du matin au soir, on apprend des choses, une espèce d’humanité même par moments presque un peu naïve. Comme Ford, dont il parlait tous les jours.

(L’Année du Dragon © Copyright Carlotta Films 2016)

Stone le décrit comme un homme ayant un ego surdimensionné, pourtant ce n’est pas l’impression qu’il dégage…

Oui enfin quand on a fait Voyage au bout de l’enfer et La Porte du paradis... (rires) Les gens qui n’ont pas d’ego n’ont pas de talent. Même s’il était très bien caché, tempéré, Cimino avait un ego démesuré, comme plein d’autres. Toback l’avait très bien compris quand il dit qu’il ne mentionnait jamais les gens de sa génération, il ne parlait que des anciens. Tout est dit. Moi si vous me dites : « Vous aimez qui aujourd’hui ? » et que je vous réponds « Je n’en vois pas beaucoup, par contre Vidor, Visconti, oui », ça prouve que j’ai un ego dingue évidemment. Mais encore une fois, ce n’est pas un défaut, ça a été un moteur, ça lui a permis d’avancer et même de faire un film comme La Porte du paradis, qui produira ce que l’on sait, mais qui a pu se faire parce qu’il était à la fois intransigeant, perfectionniste, radical. Ce n’est pas un film que vous faites au consensus. D’ailleurs, ce qui est beau à la fin c’est ce que dit Toback : ce qui nous rend encore plus mélancoliques ou nostalgiques de ces gens-là, c’est que nous savons que c’est un cinéma qui n’est plus possible. C’est un cinéma qui a non seulement disparu parce que ces réalisateurs ont disparu, mais nous pourrions nous demander, pourquoi il n’y aurait pas une relève ? Mais quand on voit l’état d’Hollywood aujourd’hui, on sait que c’est fini, nous ne reverrons plus jamais des choses comme ça. Nous ne verrons plus mille-deux-cents figurants, nous verrons un mec derrière un computer qui va nous faire mille-deux-cents types sur un fond vert et ça change tout. Je pense que même nous en tant que spectateurs, cinéphiles, quand nous voyons des films de David Lean, Cecil B. Demille ou autres, il y a un passé du cinéma, qu’on a aimé, et qui ne reviendra plus jamais. Cimino fait partie des derniers à avoir incarné un cinéma qui a aujourd’hui complètement disparu. Lui a disparu mais tout ce qu’il a incarné a aussi disparu en réalité.

Propos recueillis à Lyon le 4 janvier 2022, un grand merci au cinéma Comœdia ainsi qu’à Jean-Baptiste Thoret.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).