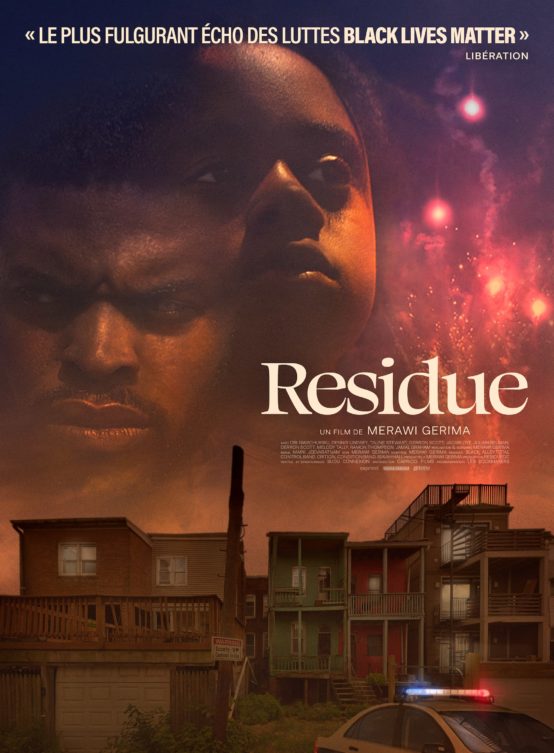

À l’occasion de sa venue en France pour présenter Residue à la Cinémathèque française, nous avons pu rencontrer Merawi Gerima afin d’évoquer avec lui ce premier long-métrage saisissant. Loquace et disponible, le jeune homme nous a livré son regard sur sa ville natale, Washington DC, sur les inégalités qui continuent de façonner la société américaine, sur la représentation des Noirs au cinéma et sur bien d’autres choses encore.

Depuis combien de temps aviez-vous ce projet en tête ?

Le film est né à l’été 2016 quand je suis rentré pour la première fois à Washington, pour voir ma famille après ma première année à l’école de cinéma. Je voulais faire un film avant d’être diplômé, un long-métrage, mais je n’avais pas de sujet. Mais quand je suis rentré, j’ai vu la gentrification et toute la merde qui se passait et j’ai alors eu l’idée de créer une histoire à partir de ça, une histoire de colère à propos de la gentrification. J’ai commencé à écrire et je me suis fixé une deadline : nous devions commencer à tourner dans un an, c’est-à-dire l’été suivant, en 2017. Au départ, ce n’était pas très bon mais, finalement, cela a fusionné avec une seconde histoire que j’avais à propos de deux amis dont les vies prennent des directions totalement différentes. Cette histoire vient vraiment de moi essayant de comprendre comment ma vie avait suivi un chemin si différent des personnes avec lesquelles j’avais grandi dans ce quartier. Quand ces deux histoires se sont combinées, c’est là qu’elle a vraiment eu un cœur. C’est devenu intéressant et, soudainement très personnel, et ça n’était pas centré sur la gentrification qui était en train de détruire le quartier. C’était plus sur les gens que j’aime, que je connais et, soudainement, c’est devenu beaucoup plus intéressant pour moi que s’il s’agissait seulement d’une réaction, d’un film sur la vengeance. À l’été 2017, nous avons donc commencé à tourner. On est revenu l’été suivant, en 2018, pour filmer plus de scènes, y compris la fin, parce que nous n’avions pas de fin la première fois que nous avions tourné. Ensuite, le montage a duré environ un an et demi. Donc c’est un processus qui a duré quatre ans.

La deuxième histoire que vous évoquiez est celle de Demetrius, non ? Demetrius est l’ami disparu que Jay recherche lors de son retour à Washington DC.

Oui… Cela date en fait de 2011 quand je vivais à Q Street. Quand je suis revenu pour la première fois, l’un de mes amis m’a appris qu’il était arrivé quelque chose de grave à un autre ami avec lequel nous avions grandi. Il avait disparu, personne ne savait où il était. Et, depuis, cette idée n’a cessé de me trotter dans la tête. C’était avant que je sois à l’école de cinéma mais c’est quelque chose que j’avais toujours en tête : comment cela a-t-il pu se produire ?

Avez-vous rencontré beaucoup de difficultés financières pour mettre en place ce projet ?

Oui, nous n’avions pas d’argent. J’ai parlé de cette histoire, du fait que je voulais faire un film sur Washington DC, à mes amis de l’école et à mes amis en général. Pour la plupart, les étudiants de l’école étaient excités par le projet mais ceux qui n’étaient pas étudiants étaient aussi excités parce que Washington DC est une ville privée de films sur elle-même. Et quand je parle de Washington DC, je parle des personnes noires parce qu’il n’y pas de films sur les Noirs à Washington DC. Le dernier auquel je peux penser a été fait il y a douze ans de cela. (…) Et DC est majoritairement une ville noire, on la surnommait « La ville chocolat ». Tous ces films, ces séries télévisées, ils ne choisissent DC que pour parler du président, du congrès, de tout ce genre de choses stupides dont personne à DC ne se soucie vraiment. Et donc, dès que nous avons dit à ces gens que nous voulions faire ce film sur Washington, ils sont devenus enthousiastes car ils voulaient participer à cette opportunité de raconter une histoire à propos du Washington noire. C’est une opportunité très rare. Donc, même si nous n’avions pas d’argent, c’était possible parce que tout le monde s’est mobilisé. Nous disions toujours que ce nous n’avions pas financièrement, nous l’avions par le pouvoir de la communauté. Donc, fondamentalement, nous avons surmonté tous les problèmes grâce aux volontaires : acteurs, lieux, équipe. Nous avions des gens dans l’équipe qui n’avaient jamais approché le cinéma auparavant, qui n’avaient jamais touché une caméra. À l’exception d’une ou deux personnes, tous les acteurs viennent de ma vie, de ma communauté. Les gens qui venaient de la côte Ouest dormaient chez des amis ou chez des gens de la famille donc oui, c’était très proche du cinéma communautaire et c’était la seule manière de rendre cela possible.

De quelles manifestations sont issues les images que l’on voit lors de la première scène ?

En 2019, nous avions fini de tourner et j’étais en train de monter le film. Il y a eu une énorme explosion politique dans la ville qui est venue d’une confrontation entre les gentrifieurs et la communauté noire. Dans un quartier de Washington, il y a un coin de rue où se trouve un magasin de téléphones portables. On y joue de la musique mais celle qui est jouée est très spécifique : ça s’appelle la musique Go-Go. Go-go Musique est unique à Washington, c’est notre propre forme d’art, qui vient de notre histoire particulière. C’est quelque chose à propos duquel on est très sérieux. Nous prenons soin de notre go-go musique, il y a toute une culture autour de ça. Donc, il existe un endroit à Washington, au nord-ouest, où on joue de la musique go-go toute la journée, le son est très élevé et cela fait partie du quartier. Il y a un nouveau complexe d’appartements qui a été bâti dans ce coin de rue et quand l’un des blancs qui a déménagé dans ce nouvel immeuble s’est plaint au propriétaire du bâtiment pour qu’ils arrêtent ou qu’ils baissent la musique, ce dernier a bien sûr répondu à sa requête et a demandé à ce qu’on arrête la musique. Et c’est là que tout a démarré parce qu’il ne s’agissait plus du propriétaire mais d’une ville qui revendique son quartier, sa zone, sa culture. Donc les gens sont venus de tous les coins de la ville et il y a eu plusieurs jours de manifestation, de festivals de musique en plein air, etc. Dans la même zone, des dizaines de milliers de personnes sont venues pour jouer de la go-go musique toute la nuit. Quand tout cela a éclaté, je suis venu pour filmer, simplement pour l’enregistrer d’un point de vue historique, pour conserver un document de ce qui s’était passé. Mais ensuite, quand j’étais en train de monter, c’est devenu de plus en plus clair que je pouvais l’utiliser pour l’ouverture du film afin de créer, dans ma tête, l’idée d’un appel, comme si Jay était convoqué par la ville.

C’est étrange parce que vous avez tourné avant ces événements mais votre film sera vu après ces événements.

Oui, c’est intéressant. Comme cela a duré plusieurs jours, nous avons amené les acteurs là-bas pour les filmer comme partie prenante du festival mais nous n’avons pas utilisé ces séquences parce qu’en fin de compte, peu importe le moment où cela s’est passé. Le film est très vague sur le temps durant lequel il se passe. Je pense que c’est plus important que le film prenne ces éléments depuis tous ces moments différents et qu’il les utilise comme s’ils venaient du même moment. Parce que, fondamentalement, ça l’est : ces choses-là arrivent encore, encore et encore. Ma mère a fait un film qui s’appelle Brick by Brick dans les années soixante-dix et ça parle à peu près de la même chose, la gentrification, même si, à l’époque, on appelait ça le déplacement. Elle a fait ce film avant que je ne sois né mais si vous regardez ces deux films ensemble, vous commencez à voir que toute cette merde est un développement constant de la vulnérabilité économique de la communauté noire à Washington DC et dans le monde entier, mais particulièrement à Washington DC. Hier, quelqu’un m’a demandé pourquoi Jay s’énerve sur les deux types à la fin du film au lieu de s’en prendre à la police. Ils essayaient essentiellement de dire que le film portait sur deux problèmes distincts. Mais je leur ai dit que, pour eux, pour quelqu’un qui n’a jamais vécu ce genre de choses, cela pouvait sembler être deux problèmes distincts, mais, en réalité, ils sont deux parties d’un même point et c’est comme ça que les personnes noires le vivent. Ils subissent la brutalité policière, le manque d’éducation, le manque de logement, la pauvreté, les drogues, comme une énorme, maladive et atmosphérique forme de pression vécue au quotidien. Et c’est vraiment comme ça. La gentrification ne vient pas de nulle part, elle devient possible seulement lorsqu’un quartier a atteint son niveau de valeur le plus bas. Ensuite, ils commencent à y investir parce que, soudainement, c’est devenu l’endroit le moins cher pour investir. C’est un développement de la pauvreté, c’est juste la prochaine étape de l’expression de la pauvreté que vivent les Noirs, auxquels ils sont soumis. Donc tout cela ne constitue qu’un seul et même ensemble. La police, c’est la même chose. Ils sont comme de la brume, ils balaient la ville, la nettoient pour la prochaine population qui pourrait arriver. Pour moi, nous sommes tous programmés pour voir ces choses comme des événements isolés mais ils sont tous combinés et connectés.

À partir d’un sujet très politique, le film surprend en se révélant poétique et lyrique. Était-ce important pour vous de maintenir cette sensibilité ?

À quelles parties pensez-vous ?

Tous les souvenirs de Jay ainsi que l’histoire avec Demetrius.

Je n’ai jamais eu l’intention de faire un film lyrique ou poétique car, pour moi, cela voudrait dire : « Tu filmes des séquences et tu lis un poème par-dessus. » C’est comme ça que mon esprit fonctionne. Et ça ne veut pas dire que c’est ce que vous vouliez dire mais, pour moi, c’est le genre de films dont je souhaite m’éloigner en tant que réalisateur. Pour moi, c’était plus important de trouver un moyen organique d’exprimer la difficulté à faire remonter des souvenirs auxquels on peut à peine se raccrocher. Ses souvenirs peuvent donner cette impression mais l’idée n’était pas de créer une retranscription poétique de la mémoire. C’était plutôt : « Que ressent-on lorsqu’on essaie de se souvenir de ces choses, de ces personnes dont on se souvient à peine ? ». Je me sens stupide de dire que ce gars-là était mon meilleur ami quand j’ai grandi car, si vous me demandez à quoi il ressemble, je ne pourrai pas vous le dire. Pour moi, c’est fou, c’est embarrassant. Et ça vous interroge : était-il vraiment ton meilleur ami ? Cela vous fait questionner sur votre identité et sur votre histoire. Soudain, je ne suis plus sûr : je sais que c’est mon meilleur ami mais si c’était vraiment mon meilleur ami, je connaîtrais son nom de famille, je saurais où il était pendant toutes ces années, je saurais à quoi il ressemble, j’en saurais plus que ça. Il y a une sorte de bataille en jeu et la question était : comment utiliser l’ensemble des outils que j’avais en main, les sons et les images, les différents moyens que j’avais pour exprimer à quel point c’est dur ? Donc, pour moi, c’était juste un moyen matériel de rendre cela possible, un moyen concret d’essayer de l’exprimer et il s’est avéré que le résultat final paraît lyrique et poétique. Mais je pense que c’est juste parce qu’au lieu de le formuler clairement, de le mettre en mots, j’ai vraiment essayé d’apporter des images et des sons, pour l’exprimer convenablement.

Mais je ne vois pas cet aspect poétique comme une mauvaise chose.

Non, non, pas du tout, pour moi non plus ! Je pense que je l’apprécie encore davantage car je n’aime pas la poésie pour le plaisir de la poésie.

©Capricci Films

L’esthétique du film repose en grande partie sur son utilisation singulière des couleurs, de la lumière, du hors-champ et de la grosse focale qui permettent de retranscrire la vision subjective de Jay ainsi que ses émotions. Comment avez-vous travaillé avec le chef opérateur pour aboutir à cette esthétique particulière ?

Je vais vous dire une chose (rires). Mon directeur de la photographie, Mark Jeevaratnam, est un être humain incroyable. Il est arrivé dans notre giron juste avant le tournage. Et quand il est allé louer les objectifs avec lesquels nous allions filmer, il n’a rapporté que des objectifs avec une longue focale. L’objectif le plus large que nous avions, c’était peut-être 35. (Rires). Je ne sais pourquoi pas il a fait ça. Et il y a un autre directeur de la photographie que nous admirons tous les deux qui s’appelle Bradford Young et qui est un autre chef opérateur noir incroyable. Young parlait tout le temps du fait que les directeurs de la photographie doivent être particulièrement prudents, afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges qu’Hollywood a utilisé durant plus d’une centaine d’années en distordant les visages des personnes noires, en en faisant des caricatures. Donc il y une chose qu’il nous disait en particulier, c’était d’être extrêmement prudent lorsque vous utilisez un objectif grand angle sur le visage d’un personnage noir car c’est une technique qui a toujours été utilisée pour faire passer les Noirs pour des animaux. Donc, Mark, avec ce fait en tête, s’est dit qu’il n’allait utiliser que des grosses focales (rires). Et donc, c’est ce que nous avions lorsque nous filmions et je pense que c’était une belle opportunité de voir ce que nous pouvions faire avec ces restrictions. Et j’aime la façon dont tout cela est ressorti. Et cela se prêtait bien au voyage que nous faisions dans l’esprit de Jay. Le hors-champ, disons plutôt l’action hors-champ, comme le policier, le flashback dans la voiture, etc, c’était déjà écrit dans le scénario que cela resterait hors-champ car je savais que nous n’aurions pas beaucoup d’argent et que nous ne pourrions pas avoir des voitures de police ou des choses comme ça. J’ai juste pensé que nous avions l’opportunité de résoudre ces problèmes financiers en laissant des éléments hors-champ, donc mettons l’officier de police hors-champ. C’est devenu ensuite un choix idéologique, politique, de laisser la police et les personnes blanches hors-champ car, encore une fois, ils prennent déjà tellement d’espace dans nos vies, dans la ville. Pourquoi, dans l’espace du cadre que nous contrôlons, leur donnerions-nous encore plus de temps et d’espace, alors que nous avons le pouvoir de les pousser aux extrémités du cadre ? Mais cela est venu après les décisions économiques, après la réalité économique qui nous a contraint à cette position où, soudainement, ce genre de décisions prend tout son sens. (…) Et cela m’a également contraint à une représentation plus honnête de ces moments, de ces souvenirs dont j’essaie de me rappeler. Par exemple, si j’avais eu de l’argent pour la scène du flashback dans la voiture, nous aurions eu la voiture, l’arme à feu, nous aurions eu toutes ces choses. Mais comme je n’avais pas d’argent, je devais laisser la caméra dans la voiture avec les enfants. C’est plus intime mais c’est également plus honnête sur la manière dont je me souviens de ce moment dans la vraie vie, c’est-à-dire moi qui rentre à la maison après l’école avec tous mes frères et sœurs dans la voiture conduit par ma mère. Ils entendent alors un coup de feu et je veux voir ce qui se passe mais mes frères et sœurs me disent de me coucher et tout le monde se met à terre. Le fait que nous n’avions pas d’argent nous a aidés à être plus honnêtes, plus artistiques, à trouver des solutions plus élégantes aux problèmes auxquels nous étions confrontés.

Le motif de l’incarcération est développé tout au long du film pour montrer que les Noirs sont peu à peu chassés de l’espace public. Les personnages se parlent derrière les haies d’une maison, les fenêtres d’une voiture ou derrière la vitre du parloir. Est-ce à dire que la gentrification conduit également à une division de la communauté noire ?

C’est intéressant car je n’avais jamais pensé au cadrage hors de la prison comme à une autre manière de cadrer l’incarcération hors de la prison (rires). Mais le sujet auquel votre question me fait penser est très sérieux. Je pense que la gentrification n’est qu’un autre appendice de la pauvreté que les personnes noires subissent. Et, juste à côté de cela, il y a l’autre appendice qui est l’incarcération massive. Les deux vont de pair. Comme je l’ai dit, la police est simplement l’équipe de nettoyage et c’est dans leur intérêt d’utiliser ces opportunités pour mettre plus de personnes noires en prison. La gentrification et tout ce genre de choses sont aussi puissantes parce qu’elles travaillent main dans la main avec les autres forces. Elles travaillent de manière organique avec les autres forces qui sont en jeu. La précarité du logement. La précarité du logement est directement liée à l’incarcération massive. Tu sors de prison, tu ne peux pas trouver une maison, tu es dans une situation désespérée car tu n’as pas d’abri, tout cela n’est qu’une question de temps avant que tu retournes en prison. Le manque d’éducation, l’éducation merdique du système public d’éducation, les soins de santé, toutes ces choses conduisent directement à la reproduction des conditions qui permettent à l’incarcération massive de perdurer. Elles sont toutes liées entre elles. Et, pour moi, la gentrification, c’est juste une manière élégante de nommer toutes ces choses. La gentrification, c’est une manière polie de dire colonisation. C’est juste un peu plus gentil que ce qu’ils ont fait lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis et qu’ils ont commis un génocide sur toute la population indigène de l’Amérique. C’est en fait le même mouvement de l’argent, le même mouvement de l’économie. Ce qui se passe aujourd’hui, en 2021, c’est qu’ils ont moins besoin d’armes, de violence, de sang et qu’ils ont plus de moyens indirects de diviser les gens dans la ville pour être les nouveaux habitants. Et ils ne se soucient pas de ce qui s’est passé avant, ils ne se soucient pas de qui étaient là avant. Ils s’en fichent complètement… Non, ce n’est pas vrai. Ils peuvent s’en préoccuper au plus profond d’eux-mêmes, ils peuvent être le type de personnes qui veulent savoir, ou qui se soucient, que les gens ne soient pas blessés mais leur situation économique les convainc qu’il s’agit du meilleur choix à faire pour eux : venir dans cette ville et la coloniser. Ils auront plus d’opportunités pour eux-mêmes et pour leur famille, au détriment des personnes noires qui étaient là avant. Donc, en fait, ce dont ils se soucient ou non n’a pas d’importance. Leur situation économique les pousse à saisir cette opportunité.

Cette incarcération est également celle de Jay qui se réfugie peu à peu dans son appartement car il ne sait plus où se rendre dans son quartier qu’il ne reconnaît plus. Est-ce à dire que les individus qui ont quitté leur quartier sont voués à être considérés comme des étrangers dès lors qu’ils reviennent dans leur quartier d’origine ?

Non, je ne pense pas que ce soit impossible, je pense que c’est très difficile et je pense que cela demande un dévouement incroyable, comme si notre vie en dépendait car, à bien des égards, c’est le cas. Le choix est le suivant : perdre le contact ou le retrouver, perdre ses racines ou les retrouver. Et je pense que le cœur de n’importe quelle communauté dont nous venons, sa survie, dépend bien sûr des personnes qui restent mais aussi des personnes qui peuvent s’en aller, qui peuvent obtenir des outils qu’ils ramènent ensuite, pour aider le quartier et la communauté à avancer. Je pense que cette approche à grande échelle est nécessaire. Je pense que ce qui arrive aujourd’hui, ce qu’on appelle « la fuite des cerveaux », c’est que ces gens qui ont obtenu des outils partent et ne reviennent pas pour les apporter à la communauté, pour l’aider. Je pense que si quelque chose doit arriver, c’est vraiment grâce aux efforts combinés de ceux qui ont obtenu un accès et de ceux qui ne l’ont pas, qui doivent rester de toute façon. Et je pense que la chose la plus triste à propos de la gentrification, c’est qu’elle mine, ou, si vous préférez, qu’elle érode la communauté vers laquelle on revient. (…) Mais ce n’est pas la première fois que des choses comme ça arrivent, les gens ont subi la destruction de leur quartier pour toutes sortes de raisons, en dehors de la gentrification. Donc je pense que ce n’est pas impossible et que c’est une condition impérative pour faire avancer la communauté.

©ARRAY Releasing

Le film repose sur une coexistence du présent et du passé qui signale, à la fois, la nostalgie de Jay et la transformation de son quartier d’origine. Cette alternance était-elle pensée dès l’écriture ou s’est-elle construite au montage ?

Dès l’écriture, il était important que sa vie d’enfant soit juxtaposée à sa vie actuelle. L’idée était qu’il marche dans la ville… Parce que c’est une expérience très surréaliste d’être noir à Washington, partout où l’on va, on voit les fantômes de la ville dont on se souvient. Physiquement, on ne peut pas la reconnaître. On est coincé dans cet espace intermédiaire : je ne reconnais pas cette merde mais je me souviens que, juste ici, on faisait des courses de vélo, etc. Pour moi, le film a toujours été sur ça, sur le fait de ressusciter ces vieux fantômes, comme un moyen de se reconnecter avec les gens qui sont encore là. Donc c’était dès le début une idée importante du film même si je dirais qu’au moment de l’écriture, c’était très compliqué. Il y avait beaucoup de problèmes car c’est très difficile d’écrire des choses comme ça. Comment écrire certaines séquences du film ? Mais, ce qui est important, c’est que nous essayions quand même de les filmer, comme nous les avions écrites. Et c’est au montage que ce que nous avions tourné a pu être décomposé et reconstitué au fur et à mesure. Même si c’était mal tourné, les éléments de base étaient là pour créer ce qui allait marcher. Le film est à peine fait de manière logique au montage. C’est pour cela que le montage a duré un an et demi. Parce qu’il n’y a aucun moyen de le monter conformément au scénario. Au montage, nous avons pu trouver cette nouvelle vie et en particulier pour certaines séquences, comme celle où il se fait frapper. Ce sont trois ou quatre scènes différentes qui ont trouvé une nouvelle vie en travaillant ensemble. Et c’était un tournant pour moi aussi, en tant que réalisateur, car cela m’a permis de m’éloigner de mon ancienne approche linéaire de la narration, même si ces petits souvenirs sont toujours linéaires. C’est toujours présent-passé, présent-passé, ce genre de choses. Et maintenant, c’est comme si un autre niveau avait été atteint dans ma manière de penser une histoire.

Comment avez-vous tourné les premiers souvenirs floutés de Jay ?

Les souvenirs sont, pour la plupart, tournés en 8mm. Ensuite, nous avons ajouté sur DaVinciResolve, qui est gratuit d’ailleurs, je le recommande fortement, un effet tourbillon. Quand vous mettez ces effets sur la pellicule, et en particulier le 8mm, avec un gros grain, cela fait tourner le grain d’une très belle manière. C’était notre approche pour les souvenirs. Nous les avons filmés de manière claire mais nous les avons rendus flous en post-production. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans l’histoire, ils deviennent de plus en plus clairs. Mais même dans les souvenirs, si vous les regardez maintenant, vous verrez que la seule partie de ses souvenirs dont il peut se rappeler, c’est son visage. Tout le reste est flou parce que son visage est la seule chose dont il peut se souvenir. Il y a donc un point sur lequel est fait la mise au point même si tout le reste est flou. Cela s’étend ensuite, au fur et à mesure qu’il se souvient, jusqu’à ce qu’il se fasse assommer, et qu’à ce moment-là, tous les souvenirs refassent surface.

Nous avons parlé de nostalgie. Est-ce que vous ressentez la même chose que Jay dans votre vie ? Avez-vous le même sentiment de nostalgie ?

Absolument. Parfois, je rentre chez moi et je suis très ému rien qu’en marchant. Bien sûr, la nostalgie est universelle et tout le monde l’a déjà vécu mais je pense que, parce que c’est tellement personnel, et parce que c’est si émouvant, c’est quelque chose qui peut rapidement devenir violent quand quelqu’un s’immisce dans votre moment de nostalgie et l’interrompt sans s’excuser. C’est comme marcher sur vos souvenirs. C’est le genre de choses qui crée une situation toxique. Je pense que la nostalgie… Si vous avez grandi à Paris, vous pouvez vous dire, « Je me souviens de ce quartier, il était bien, etc. » C’est une chose. Mais si vous revenez dans votre quartier, après avoir été mis à la porte, parce que vous n’avez plus les moyens, et que les nouveaux habitants vous regardent comme si vous n’étiez pas chez vous et que vous voyez qu’ils ont repeint tous vos murs… C’est une façon bien plus agressive d’être privé de ses souvenirs d’enfance. Mais il y aussi le fait que les personnes noires sont au plus bas de l’échelle et qu’ils subissent toutes les merdes alors que les personnes blanches sont désormais en ville et profitent de tous les plaisirs, de toutes les belles choses qui sont désormais accessibles et qui n’existaient pas quand nous y étions ! Un exemple tout bête : les dos d’âne. Mon quartier mène à une grande rue. Les voitures descendaient toujours la rue à toute vitesse pour essayer d’atteindre la grande rue et éviter le feu rouge. Un des enfants s’est fait renverser par une voiture. Mes parents, d’autres parents du voisinage, tous les parents, ont appelé la ville pour essayer d’obtenir un dos d’âne dans cette rue. Rien. Dès que les premières familles blanches ont emménagé, qu’est-ce qui arrive dans le même temps ? Un dos d’âne ! Un putain de gros ralentisseur industriel. C’est le genre de choses qui vous font enrager.

La dernière séquence achève tout le travail du film puisqu’elle opère presque un changement de point de vue et montre comment les Noirs sont non seulement dépossédés de leur espace mais également de leur histoire. Est-ce là le plus grand danger qui pèse sur la communauté noire ?

(…) Pour moi, ça m’a toujours semblé être… Enfin non, ce sont littéralement deux mondes différents : les personnes blanches vivent dans un monde et les personnes noires vivent dans un autre monde. Dans la même ville. Les personnes noires sont soumises à un spectre entier de choses auxquelles les personnes blanches n’ont même pas à penser. Toutes les choses dont nous parlons tout le temps – police, drogue, éducation, etc – seules les personnes noires ont à s’en préoccuper et à s’y confronter. (…) Pour moi, il y a une ligne de démarcation claire entre les existences des personnes blanches et celles des personnes noires. Et ce ne sont pas seulement les existences noires. C’est aussi entre les classes moyennes noires et les personnes pauvres noires. Je crois que ce sont ces lignes de séparation que nous avons essayé de montrer dans le film. Les personnes blanches s’assoient dehors et regardent cela comme s’il s’agissait d’un zoo, d’animaux dans un zoo. C’est vraiment juste un spectacle qui ne les touchera jamais. C’était ça l’idée pour la fin du film. Ils ont un bref aperçu de la vie des Noirs. Ça ne dure qu’un court instant et ils reviennent à leur vie. Jay court pour sa vie mais pour eux cela ne dure que vingt secondes et ils reviennent à leur discussion.

©ARRAY Releasing

Le personnage de Jay se caractérise par son impuissance. Est-ce un sentiment que vous partagez et pensez-vous que le cinéma est un outil efficace pour changer les choses ?

Oui… Ce que je ne vous ai pas dit au sujet de l’été où j’ai commencé à écrire, c’est que c’était également l’été où j’étais au plus fort de ma colère. Il y a eu de nombreuses fois où j’ai été entraîné dans des confrontations stupides mais potentiellement désastreuses avec des Blancs, dans mon quartier ou dans d’autres quartiers. C’étaient toujours des choses stupides. J’étais au plus fort de ma colère mais aussi au plus fort de mon sentiment d’impuissance, ce qui vous rend encore plus en colère. Ils sont tous les deux connectés. Ma mère a eu une conversation avec moi, comme dans le film, où la mère de Jay lui dit de ne pas se laisser prendre à ce jeu-là. Si tu veux vraiment faire quelque chose à ce sujet, tu dois d’abord survivre, et ne pas devenir une autre statistique, aller en prison ou quelque chose comme ça, car c’est la première chose qui va t’arriver. Et donc, je me suis demandé quel pouvoir j’avais. Et bien sûr, à ce stade, j’étais dans une école de cinéma donc le film est ma plus grande arme. Donc je dois au moins essayer, je dois m’orienter dans cette direction pour en faire quelque chose de productif.

Donc le film est le moyen que vous avez choisi pour ne pas être comme Jay à la fin du film.

Absolument, absolument. Je peux vous dire que lorsque je retourne en ville, je suis en colère, mais en même temps, je sais qu’au moins, je peux essayer de faire quelque chose, j’ai un peu plus de possibilités de faire quelque chose. Et les petites appréciations que j’ai pu voir, les petites réactions que nous avons eu sur mon film, c’est encourageant. Il y a encore du travail à faire et la ville n’est pas complètement perdue. C’est pourquoi le film se termine avec le hastag #DCIsStillOurs, ce qui pour moi est important, afin d’avoir une position plus agressive sur ce sujet. Pour dire que c’est notre ville, qu’elle n’a pas encore disparu, que nous nous battons encore pour elle. C’est une manière de dire : n’abandonnons pas. Nous n’avons pas le choix de toute façon.

Votre film a fait l’ouverture du week-end American Fringe, organisé à la Cinémathèque française, et consacrée aux marges du cinéma indépendant américain. Souhaitez-vous rester loin de Hollywood ou pensez-vous, au contraire, qu’il est nécessaire d’intégrer le système pour l’orienter différemment ?

Je suis très prudent au sujet d’Hollywood. Grâce à ce film, nous avons pu avoir accès à l’industrie, d’une certaine manière. Mais je pense toujours aux cinéastes qui m’ont précédé qui avaient les mêmes idées, aux autres cinéastes noirs, et qui ont finalement intégré le système en travaillant de l’intérieur. Mais, pour moi, le but, c’est de ne pas reproduire ce schéma. C’est un outil que je peux utiliser ou ne pas utiliser. Si je rentre dans l’industrie pour faire des films, la télévision est probablement ce qui a le plus de sens pour moi. Ensuite, je dois continuer mon apprentissage que nous avons commencé avec Residue. Nous pensions que Residue serait notre seule occasion de faire un film libre, sans que personne ne nous dise quoi faire, avant que nous nous lancions dans l’industrie et que tout le monde nous dise quoi faire. On avait presque l’impression que c’était quelque chose qui n’arriverait qu’une fois. Mais, maintenant, nous avons appris qu’il s’agit en fait du plan, du modèle à partir duquel nous devons continuer à travailler. Donc je dois faire un autre projet de mon côté, de cette manière. Je pense que des gens se perdent à Hollywood parce qu’ils y vont et qu’ils y restent, pensant que par la seule force de leurs idées et de leur volonté, ils peuvent maintenir le feu, la colère et les idées radicales qu’ils avaient avant de partir. Sans penser qu’Hollywood est très fort pour changer ces idées. Hollywood est très fort pour vous rendre pro-Hollywood. Ils vous gâteront au point que vous ne vous souviendrez même plus des idées politiques radicales que vous aviez avant de partir. Donc, pour moi, c’est une question de pratique, de méthode de travail, de ce que je fais chaque année. J’en fais un avec eux et si j’apprends quelque chose avec eux, tant mieux. Ensuite, je retournerai faire mon cinéma à la Residue. Je travaille à l’intérieur et à l’extérieur. Et je suis très nerveux à ce sujet, pour être honnête avec vous, car je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je sais que la volonté n’est pas suffisante. C’est quelque chose que vous devez pratiquer en des termes matériels, concrets.

Et est-ce que vous avez un nouveau projet ?

Oui. (…) Mon père a deux ou trois scripts que j’aimerais co-écrire et co-réaliser avec lui. En fait, mon père a un scénario que nous essayons de faire, de rendre possible, et qu’il a écrit avant même que je sois né. Mais il a travaillé dessus jusqu’à présent. Ce scénario porte sur ce même quartier, sur Q Street, depuis sa perspective à lui, dans les années 70 lorsqu’il est arrivé à Washington DC, avant que toutes les merdes que vous voyez dans Residue n’aient commencé. Lui et ma mère ont vu toutes ces choses commencer. Donc ce film qu’il a, et qui s’appelle Chicken Bone Express, est vraiment une vue d’ensemble, une épopée sur ce même quartier, depuis son propre point de vue. Lui et ma mère, ça les rendait malades de voir tous ces gens se faire tuer de tous les côtés et ils ont voulu rendre hommage à toutes ces vies qui ont été perdues à Washington DC dans les années 90. Voilà ce qu’est Chicken Bone Express. Donc, pour moi, travailler avec mon père, être sur le plateau avec lui, pendant qu’il a encore l’énergie de faire ce film qui serait en totale conversation avec Residue, serait littéralement comme un rêve devenu réalité.

Un grand merci à Karine Durance pour l’organisation de cet entretien.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).