A l’occasion de la parution du deuxième volume de Camp! Pop Camp, comédie & film musical chez Marest éditeur, Pascal Françaix nous a accordé un long entretien dans lequel il nous éclaire sur l’esthétique Camp, évoque plus particulièrement son importance dans la comédie et notamment l’importance d’un cinéaste comme Ken Russell.

Je sais que dès ton introduction dans le premier tome, tu parles de la difficulté à définir le Camp, mais je vais te le redemander, pourrais-tu tenter de le définir ? Qu’est-ce que ça recouvre ?

Le Camp est une esthétique de l’excès, de la démesure, de la flamboyance, de l’exagération. C’est ce qui est « follement extravagant ». Et le terme « follement » a son importance, car le Camp est issu de la culture gay. Il a beaucoup à voir avec les « folles », les drag queens. C’est une remise en cause de la question des genres sexuels et, plus généralement, des codes sociaux sur lesquels repose notre vie quotidienne. Le Camp (qui est issu de l’expression française « se camper », autrement dit « prendre la pose ») part du principe que le naturel est un leurre. Notre existence est une mise en scène reposant sur des schémas sociaux qui nous sont imposés dès la naissance. Tout est artifice et théâtralité. L’esthétique Camp, en exagérant démesurément tous les signes de notre quotidien, est une parodie du réel. D’un réel qui, « en réalité », n’existe pas, n’a pas de base concrète.

Vincent Price dans « L’abominable Docteur Phibes » de Robert Fuest (1971) |Capture du Blu-Ray ESC éditions

Un débat fatigant : qu’est ce qui différencie le Camp du Kitsch ? N’est-ce pas finalement un peu pareil que ce qui différencie le grotesque du ridicule ?

Le kitsch est conservateur par nature. Il est une adhésion aux normes établies. C’est le « mauvais goût » qui s’ignore en tant que tel. Le Camp remet en cause ces normes, en les exagérant, en les présentant sous un jour délibérément parodique. Des exemples concrets ? Les Saintes Vierges clignotantes que l’on achète à Lourdes, c’est kitsch. Les portraits d’enfants larmoyants qui décorent les salons de vos grands-mères, c’est kitsch. Les calendriers de la Poste, avec leurs chatons et leurs toutous trop adorables, c’est kitsch. Le travesti Divine faisant un spectacle de trampoline en tirant au revolver sur son public, c’est Camp. Oliver Reed en émule du Christ qui se libère de sa croix pour enlacer une nonne en rut, c’est Camp. Bette Davis offrant un rat en gelée à sa sœur handicapée, c’est Camp.

Bette Davis et Joan Crawford dans « Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? » de Robert Aldrich (1963) | Copyright Warner Bros.

Est-ce que souvent ce qu’on nomme cinéma baroque et exubérant définit le Camp ?

Baroque et exubérant, ce sont deux termes indissociables de Camp. Donc, ma réponse est oui.

Mais par exemple, typiquement, est ce que dans un genre radicalement différent on ne pourrait pas souvent qualifier le cinéma de Greenaway comme super Camp ?

Le cinéma de Greenaway possède une dimension Camp. Un film comme Meurtre dans un jardin anglais va même aux origines du concept. Au XVIIème siècle, qui est souvent considéré comme étant le berceau du Camp. C’est un film qui joue sur les signes de l’illusion et du réel, qui sont à la base du Camp. Mais Greenaway, dans sa mise en scène, maintient une réserve aux antipodes du délire d’un vrai cinéaste Camp britannique, comme Ken Russell. Quand Greenaway médite sur le Camp, Russell lui donne corps.

En quoi ce livre était indispensable pour toi, si intime ?

Je me suis rendu compte, après des années de cinéphilie, que tous les films qui comptaient pour moi avaient des points communs : théâtralité, démesure, férocité, extravagance. Quand j’ai découvert le concept de « Camp » (presque inconnu en France), j’ai compris qu’il constituait une facette essentielle de mon bagage culturel. Et j’ai eu envie d’écrire ce livre. Et bien entendu, tout ce que le Camp suscite de réflexion et de remise en cause des genres sexuels est très important pour moi, qui suis bi, qui navigue entre sensibilité masculine et féminine, et qui m’interroge même sur l’opportunité de ces classements.

Parmi les réalisateurs phares de ce volume, il y en a un qui semble te tenir (et me tenir) particulièrement à cœur (même si je ne suis pas d’accord avec toi sur Altered States) : pourrais-tu me parler des fantasmagories sans frein de Ken Russell et de sa spécificité Camp ?

Dès ses débuts et ses téléfilms pour la télévision anglaise, Ken Russell crée la « docufiction ». Il filme des biographies d’artistes – compositeurs, peintres – à travers un prisme très personnel, sans trop s’encombrer de la réalité historique, mais en se basant sur tout ce qu’il y a d’histrionique, d’artificiel, dans les œuvres des créateurs en question, et sur les échos que cela suscite sur sa propre sensibilité artistique. C’était une démarche extrêmement novatrice, dans laquelle les notions de spectacle et de création l’emportent sur la notion de « vérité historique », dont on n’a que foutre, en fait. Il a conservé cette optique tout au long de sa carrière, s’interrogeant sur ce conflit entre élaboration artistique et sincérité.

Ken Russell | Copyright D.R.

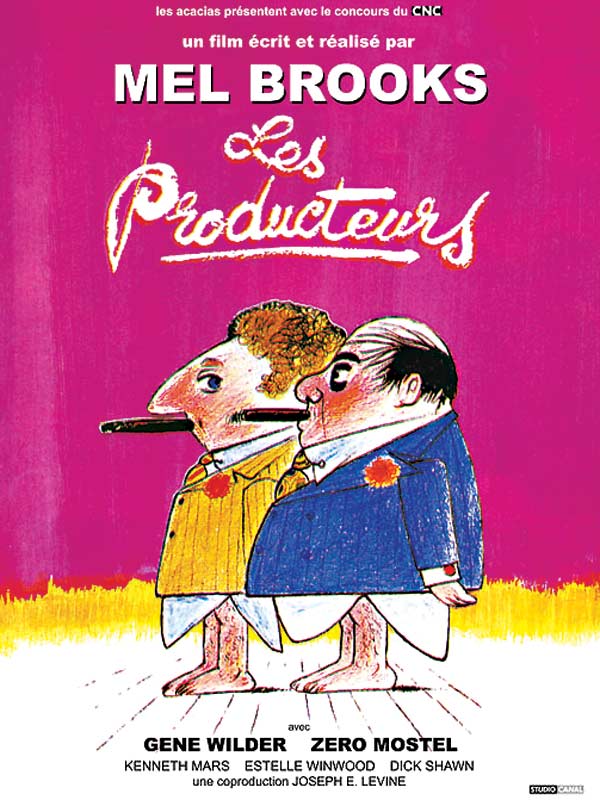

On peut être étonné de retrouver Mel Brooks ou Jerry Lewis dans le Camp, qui semblent a priori plus liés à une certaine tradition du burlesque…

Chez Lewis et Brooks, on trouve deux obsessions typiques du Camp. La remise en cause des notions de spectacle et de réel, et l’érosion de la frontière entre les deux. Et l’ambiguïté sexuelle. C’est très présent sur un mode presque schizophrène chez Lewis, qui navigue sans cesse entre homophilie et homophobie. C’est du cinéma queer, en ce sens que l’indécision reste constante, mais n’est jamais traitée frontalement. Chez Brooks, on est plus dans le domaine de l’humour gras, dans le registre de La Cage aux folles, en moins subtil. Mais il y a cette fixation sur l’homosexualité, l’emploi systématique de comédiens ouvertement gays, la fascination pour les strass et les paillettes de Broadway.

Jerry Lewis | Copyright D.R.

Cinq cinéastes incontournables du Camp pour ce deuxième volume ?

C’est aux lecteurs de décider. Le plus Camp, pour moi, est définitivement Ken Russell.

On est dans le versant « comédie » du camp, mais est-ce qu’il n’y a finalement toujours pas un peu de comédie dans le Camp ?

Je définis le « Camp » comme la dérision par l’outrance. Donc, oui, forcément, il y a toujours un aspect de comédie. Mais c’est du rire jaune – ou rose.

D’ailleurs, philosophiquement, il s’agit un peu de la comédie humaine, de notre côté un peu dérisoire, grotesque, de pantins qui s’ébattent avant une fin qu’on connaît tous, non ?

« Ce pauvre acteur qui s’agite et parade une heure sur la scène, et puis, qu’on n’entend plus. » (Macbeth)

Est-ce que le Camp, aussi paradoxal que ça puisse paraître, n’est pas une attitude éminemment romantique ? On sait que l’habit du rire travestit souvent le désespoir, comme un masque trompeur, et je me demandais s’il ne revêtait pas derrière ce côté carnavalesque quelque chose d’éminemment tragique ? Pour braver le quotidien, la décrépitude, la mort… mieux vaut en rire ou se travestir.

Certains adversaires du Camp le présentent comme une esthétique de la mort, de la dérision du désespoir. Je suis d’accord là-dessus. C’est ce qui fait sa beauté et sa force. C’est une attitude romantique, mais pas au sens du romantisme littéraire, qui était kitsch, pour le coup. C’est du romantisme désillusionné. Je vais faire un rapprochement qui te paraîtra peut-être excessif, mais auquel je crois sincèrement. En France, en littérature, nous n’avons eu qu’un seul auteur Camp : Céline. L’excès, la parodie, le dérision du désespoir. Et si on acceptait de l’envisager sous cet angle, on lui pardonnerait bien des conneries…

Est-ce qu’il y a un côté pose dandy dans le Camp ? Est-ce que d’un point de vue littéraire on ne pourrait pas faire remonter ça à des poètes romantiques, comme Byron en Angleterre ou Baudelaire ? Il y a même un auteur assez peu prisé maintenant qui me paraît correspondre à une forme de Camp refoulé c’est Pierre Loti…

Loti, sans doute. Moins dans sa prose que dans sa vie. Et Barbey d’Aurevilly. Céline, donc. Et Léon Bloy, avec sa liturgie catho emphatique et invraisemblable, à laquelle, je suis sûr, il ne croyait pas lui-même. Et Maurice Barrès. Tout est Camp, chez Barrès. Le Prince de la jeunesse et de la prose au début du siècle dernier. Je ne cite que des auteurs de droite, mais en France, c’est un fait : le Camp est de droite, peuplé de pédés inassumés.

Peut-on considérer ton livre comme autobiographique, je veux dire dans un mode de pensée qui s’affranchit des règles, une forme d’engagement spirituel sur une manière de voir le monde.

C’est une autobiographie cinéphilique. Je ne l’ai pas écrit dans cette intention, mais les réactions que j’en ai me font penser que oui, c’est bien ça. Et cela amuse mes lecteurs, donc, oui, je n’ai pas de problème avec cette vision de la trilogie.

Est-ce qu’il n’y pas un risque de surinterprétation et de voir du Camp partout ?

Surinterprétation ? Je ne crois pas. J’ai tendance à penser qu’il y a une sous-interprétation dans le milieu critique, en France, où l’on ressasse depuis des décennies les mêmes opinions sur des cinéastes, sans rien remettre en cause, sans explorer plus avant ce qui se cache dans leurs œuvres.

Je peux écrire des bêtises et me tromper totalement dans ma vision des choses. Je ne demande qu’à être contredit, avec des arguments. Mais une surinterprétation ? Je crois qu’on en manque…

Un exemple : on m’a demandé récemment d’écrire un livre sur un cinéaste anglais spécialisé dans l’horreur, qui est iconisé, considéré comme un grand libéral. Quand j’ai annoncé mon optique – qui va à l’encontre de l’opinion commune –, on m’a remercié.

Mais bon, je suis habitué à cela. Et c’est sans doute pourquoi « Camp » a mis neuf ans à trouver un éditeur. Et je remercie Pierre-Julien Marest pour son soutien et son travail épatants.

Des héritiers du Camp actuellement ? Entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent décidément rien ?

Le Camp est partout. Aujourd’hui, il s’appelle post-modernisme.

En guise de teasing, on a une photo du mésestimé et formidable Barbe bleue de Dmytryk. Il sera donc dans le troisième volume, abordé de quelle manière. Et quel sera ton troisième volume ?

J’ai un gros chapitre sur Dmytryk dans le volume 3. Ses mélodrames adaptés de « romans scandaleux », et donc, son « Barbe Bleue », qui est un film incroyable, entre giallo, nazisploitation, conte de fée pervers, et mélo hollywoodien. Un film délicieusement bâtard, qui ne ressemble à rien.

Le volume 3 sera dédié à ce que j’appelle le « mélodrag », c’est-à-dire des mélodrames où les personnages féminins sont des travestis d’auteurs/scénaristes/cinéastes gays. L’essentiel de l’ouvrage sera consacré au Camp Gay, avec des cinéastes expérimentaux comme Jack Smith, les frères Kuchar et Kenneth Anger. Et un chapitre sur le porno gay Camp.

Quels sont tes autres projets ?

La question que je déteste (rires…)

Je travaille actuellement sur J. Lee Thompson, sans savoir si j’obtiendrai assez de matière pour qu’un livre voie le jour. Car je tiens à contacter ses collaborateurs, acteurs, et la plupart sont morts ou ne me répondent pas. Ce cinéaste me fascine. Sa carrière anglaise et sa carrière américaine ont été totalement dissociées par les critiques, alors qu’il y a une véritable continuité thématique. C’est, à mes yeux, un cinéaste essentiel, qui est passé d’une culture à une autre sans rien perdre de son intégrité – bien qu’il en doutait lui-même .

Puis, je vais traduire l’autobiographie d’une comédienne anglaise, qui est une amie.

Autant dire que rien ne paraîtra d’ici deux ou trois ans… Ça vous fera des vacances…

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).