A l’occasion de l’avant-première d’In Fabric (voir la critique de Vincent Nicolet) de Peter Strickland au cinéma Beau Regard à Paris, le 6 Novembre 2019, j’ai eu la chance d’interviewer en public son réalisateur. Dire qu’il est passionnant tient de l’euphémisme. Il évoque les origines de son film, des inspirations qui émergent des profondeurs de l’enfance… A la fois concret et mystérieux, Peter Strickland nous éclaire sur la confection de ce somptueux habit qu’est In Fabric, tout en maintenant de splendides zones d’ombre.

Dans In Fabric, beaucoup de personnages racontent leurs rêves à des inconnus. Concevez-vous vous-même vos films comme des rêves ?

Quelqu’un m’avait demandé de décrire le film et je lui ai répondu que c’était un cauchemar du commerce, un cauchemar du retail. Ça n’est pas une attaque de la société de consommation. Car la robe n’est pas une force vengeresse mais purement irrationnelle et maléfique.

Il s’agit de votre premier film en Angleterre. Une Angleterre très Europe Centrale, non ? Une Europe centrale des vampires qui aurait envahi un grand magasin ?

Oui, absolument. On pourrait dire aussi que c’est un cauchemar du Brexit avec le destin de cette vendeuse roumaine. Je suis obsédé par le cinéma européen. Ça peut se voir dans le choix de mes acteurs rarement britanniques. Fatma Mohamed par exemple, est roumaine même si son père est soudanais.

L’humour est plus affirmé que dans vos films précédents, si l’on pense à The Duke of Burgundy, qu’est ce qui a motivé ce virage dans In Fabric ? Je vous trouve ici plus moqueur, plus ironique que d’habitude. Proche de l’absurde, satirique.

Oui, l’humour est plus présent. Mais curieusement si In Fabric est mon film le plus drôle c’est également le plus triste. La satire sociale est également là, non pas avec les protagonistes principaux mais tout ce qui se passe en arrière-plan. Je n’ai fait qu’exagérer des éléments qui existent déjà, comme dans le magasin ou à la banque. J’ai juste pris des éléments de langage anglais et je les ai exagérés, notamment avec tous ces acronymes, euphémismes et sigles très britanniques. Je me suis retrouvé il y a quelques années au pôle emploi : ils me demandaient de bosser dans un hangar la nuit. Et le nom du poste était quelque chose comme « technicien du crépuscule ». Alors oui, il y a une sorte d’absurdité, mais c’est tellement réel !

Est-ce qu’avec cette vision du monde du travail vous montrez finalement que vous vivez dans le même monde que Ken Loach ?

(Rires) J’ai des acteurs en commun ! Je préfère le fétichisme au réalisme social. Je ne suis pas à l’aise avec l’idée de faire un film à message. Je ne voulais pas tomber dans l’hypocrisie avec le ton d’un donneur de leçons. Moi-même je ne suis pas sûr que les chaussettes que je porte soient fabriquées de manière très éthique !

Copyright Bankside Films

Pourquoi et comment avez-vous envisagé cette construction, presque en deux histoires avec de nombreux changements de tons ?

A l’origine, il y avait six histoires pour six victimes avec la robe comme fil conducteur. La robe était le personnage principal, allant de personne en personne. Un peu comme cette chemise que je porte, une seconde main qui avait une vie avant moi. Mais ça aurait été trop bref, j’aurais été obligé de passer trop rapidement sur les personnages et il était au contraire nécessaire que je passe du temps avec eux. Je voulais éviter les clichés du slasher où les morts s’enchaînent.

Cette construction permet une liberté narrative qui laisse de la place au spectateur. Etes-vous un amateur du questionnement, de l’absence de réponse, de la zone d’ombre ? Sur un mode différent, Berberian Sound Studio, en donnant plus à entendre qu’à voir, laissait libre l’imagination du spectateur.

Cette construction permet une liberté narrative qui laisse de la place au spectateur. Etes-vous un amateur du questionnement, de l’absence de réponse, de la zone d’ombre ? Sur un mode différent, Berberian Sound Studio, en donnant plus à entendre qu’à voir, laissait libre l’imagination du spectateur.

Parfois oui, parfois non. Dans la première version du scénario il y avait une back story très importante sur la robe, ses origines, d’où elle vient. Je trouve que le cinéma manque de mystère.

Vous avez donc retiré ces histoires ?

Oui, mes films préférés sont toujours les plus ambigus. Mes héros aussi. C’est un équilibre délicat parce qu’il y a parfois trop d’ambiguïté. Je suppose que j’utilise un « ambiguïomètre » pour voir si ça l’est suffisamment ou pas assez.

Il y a une grande importance du son dans vos films. Le son est-il pour vous aussi important que l‘image ? Le cinéma doit-il être une expérience sensorielle pour le spectateur ?

Oui en partie, mais certains films sans son fonctionnent aussi parfois à merveille comme la plupart des films de Stan Brackhage qui ne comportent pas de son et sont incroyables. J’aime aussi beaucoup les films sans musique comme ceux de Joanna Hogg, magnifiques. Ça dépend vraiment des films. Jusqu’ici dans mes films, j’ai senti que l’union du son et de l’image était indispensable. Pour In Fabric j’ai regardé beaucoup de vidéos youtube d’ASMR (ndlr : acronyme pour “Autonomous Sensory Meridian Response” soit “réponse automatique des méridiens sensoriels”. Ce sont des vidéos de relaxation travaillant sur le son avec chuchotements, bruits familiers aux pouvoirs hypnotiques) qui a été l’influence principale de mon film. Je voulais vraiment me servir du son et de la voix comme élément principal du film comme dans une vidéo d’ASMR où l’on joue beaucoup sur la voix humaine, sur le crescendo pour agir sur l’auditeur. J’ai voulu faire un film dans lequel il n’était pas grave de s’endormir : on peut s’assoupir pendant la première histoire et se réveiller pendant la deuxième et comprendre l’histoire avec le gérant de la banque par exemple.

Vous avez travaillé également sur des pièces radiophoniques. Est-ce la même approche ?

Il y a des similitudes même si c’est différent. Déjà, les premières pièces que j’ai faites étaient des comédies. Même si le son était aussi très important. Les deux plus récentes m’ont permis d’approfondir l’exploration sonique, y compris avec des sons plus naturels.

Vos films sont également très musicaux dans le sens où on pourrait aussi les voir comme des œuvres musicales avec des images dessus. Comment voyez-vous le rapport entre musique et cinéma, et vous qui faites de la musique, abordez-vous le cinéma de la même manière ?

J’essaie de donner aux musiciens le plus de liberté possible. Au début j’ai eu un peu de mal à travailler avec des musiciens car je ne voulais pas être trop directif. Le danger, c’est de vouloir les voir jouer la musique que tu aimes, vouloir qu’ils produisent tel ou tel son. Quand tu fais ça, tu limites leur inspiration. Donc j’essaie vraiment de me laisser gagner par les humeurs instrumentales, et ça marche. C’est très intuitif, il y a beaucoup d’expérimentations, nous tentons des choses et quand nous sommes en salle de montage nous testons encore. La musique que l’on entend lorsque le mannequin se fait nettoyer devait être à l’origine utilisée pour la scène d’amour. Mais elle était trop émotive pour la scène d’amour. J’envisageais une humeur plus sombre quand le mannequin se fait laver, mais la musique émotionnelle sonnait finalement mieux et une scène d’amour ténébreuse c’était finalement plus intéressant pour moi. J’ai un peu du mal à l’exprimer, mais il y a une certaine musicalité dans ma manière de monter les films. En tout cas, les approches sont très similaires pour moi.

Copyright Bankside Films

J’ai parfois l’impression qu’on pourrait parfois juste écouter vos films…

Oui, en effet.

Comment appréhendez-vous le rapport entre musique et cinéma ? Comment avez vous travaillé avec Cavern of Anti Matter ?

Avant même que j’aie eu l’idée du film, Tim Game (ndlr : de Cavern of Anti-Matter, et leader de Stereolab) avait déjà fait pas mal de maquettes. J’ai écouté ses compos, de premières pièces ambiantes, et ça m’a donné des idées pour les dialogues et l’écriture du scénario. Pas mal de ces maquettes se retrouvent dans le film en version améliorée et il y a également un morceau qui à la base a été écrite par Mick Jagger pour Invocation of my demon brother de Kenneth Anger. C’était compliqué d’avoir les droits donc nous avons refait notre propre version. Par exemple dans cette reprise, il y a un bruit qui fait penser à une alarme incendie et c’est ce son-là qui a inspiré la scène finale où tout brûle et où il y a une alarme incendie. C’est un processus passionnant où le son et la musique ont influencé l’écriture du film.

Copyright Bankside Films

Il y a une autre musique qui me semble essentielle, c’est celle des mots, qui deviennent chez certains personnages des incantations hypnotiques. Ceux de cette mystérieuse vendeuse vampirique et la mélodie magique du langage, ou cette déclamation du réparateur de machine à laver. Comment avez-vous eu l’idée de ces mots mélodiques ?

Il y a effectivement une notion d’incantation dans ce film mais peut-être aussi dans mes deux films précédents. Les mantras du réparateur de machine à laver ne sont pas tellement à suivre, si votre machine tombe en panne ! Il s’agissait plutôt de trouver des mots dont l’harmonie collait bien avec d’autres mots.

C’est votre film le plus ouvertement fantastique mais c’est un fantastique qui découle du quotidien. Cette inquiétante étrangeté constitue vraiment le fantastique qui vous intéresse ?

A l’origine, j’avais pour projet d’adapter une ghost story de MR James pour la BBC, quelque chose d’effrayant, de mystérieux, de gothique. J’avais pris ça comme un exercice de style avec tous les ingrédients nécessaires à ce type d’épouvante, mais en troquant le manoir hanté ou la mystérieuse demeure à la campagne pour un grand magasin plus prosaïque, le lieu le moins attendu pour une histoire d’épouvante. J’ai fait appel à la curiosité enfantine, au regard d’enfant que je portais sur tous ces grands magasins des années 70 en Angleterre, où tout semble un peu effrayant et surnaturel, avec des tubes pour que l’argent puisse être envoyé d’un endroit à un autre et des poubelles dont on a l’impression qu’elles vont nous emmener en Enfer. J’ai vraiment retrouvé la sensibilité enfantine pour montrer ces lieux-là. Avec internet, l’univers de ces grands magasins est en train de disparaître. Nous avons eu du mal à trouver des décors pour tourner ! Aujourd’hui, être dans un magasin c’est comme être en boîte de nuit, avec la musique très fort, donc je voulais évoquer le paysage sonore des magasins dans les années 70. Dans mes souvenirs de l’époque, on entendait du silence ou des conversations de femmes se rapprochant de l’incantation.

Copyright Bankside Films

C’est pour vous une façon de faire renaître l’imaginaire de l’enfance ?

Absolument. Je suis parti de la manière dont on perçoit le monde quand on est enfant. Par exemple on ne sait pas trop où vont les ascenseurs de service qui descendent vers les ateliers, on ne sait pas trop quel est ce monde qu’on ne voit pas, donc j’avais envie de jouer sur ça. Quand on est enfant et qu’on regarde un mannequin de vitrine, on se demande s’il peut saigner. Mais ce n’est pas un film pour enfant !

L’imaginaire peut donc naître de tous les lieux les plus quotidiens, et l’on peut voir des sociétés occultes partout. C’est une façon de dire combien l’imaginaire est large et peut s’éveiller.

Cette idée de trouver l’extraordinaire et le fantastique dans l’ordinaire et le banal est l’un des fondements du surréalisme, justement. Dans un sens, In Fabric est l’inverse de mon film précédent, The Duke of Burgundy, où il s’agissait de montrer des éléments peu familiers comme le bondage et la domination dans un cadre familier, que l’on connaît. Avec In Fabric j’ai voulu faire l’inverse.

Copyright Bankside Films

On note dans le film un très grand sens du rituel, de la gestuelle, quelque chose de l’ordre de la magie, qui hypnotise le spectateur. Comment avez-vous travaillé cet aspect ? Au sujet du toucher, des gros plans de mains, vous considérez-vous également comme un cinéaste fétichiste ?

Je considère en effet que je fais du cinéma fétichiste, en tout cas pour l’instant, et cela continuera sans doute encore dans mes prochains films. Je travaille également la notion d’alchimie et de transformation. Mais au-delà de l’aspect fétichiste, j’ai aussi voulu montrer l’effet que le tissu, les vêtements, peuvent avoir sur nous, les émotions que cela peut nous procurer, par exemple quand on tient un vêtement qui a appartenu à une personne décédée, cela provoque un effet assez fort. Sheila, par exemple, est complètement obsédée par les vêtements de sa mère décédée, ou Vince est complètement fou de lingerie et veut avoir son visage imprimé sur elle. J’ai voulu montrer des réactions très viscérales liées aux vêtements, par exemple ce personnage à qui les vêtements permettent de s’affirmer, et à l’inverse un autre personnage souffrant de dysmorphophobie et qui se sent vraiment prisonnière de ses vêtements.

Pour revenir sur la notion d’alchimie, j’ai cru en voyant votre film que la quatrième Mère de Suspiria vivait dans un grand magasin…

L’original est un bon film. Personne ne me croit, mais ce n’est pas quelque chose que j’avais en tête en écrivant le scénario. J’ai vu le film plusieurs fois, mais je n’y ai vraiment pas pensé. C’est étrange !

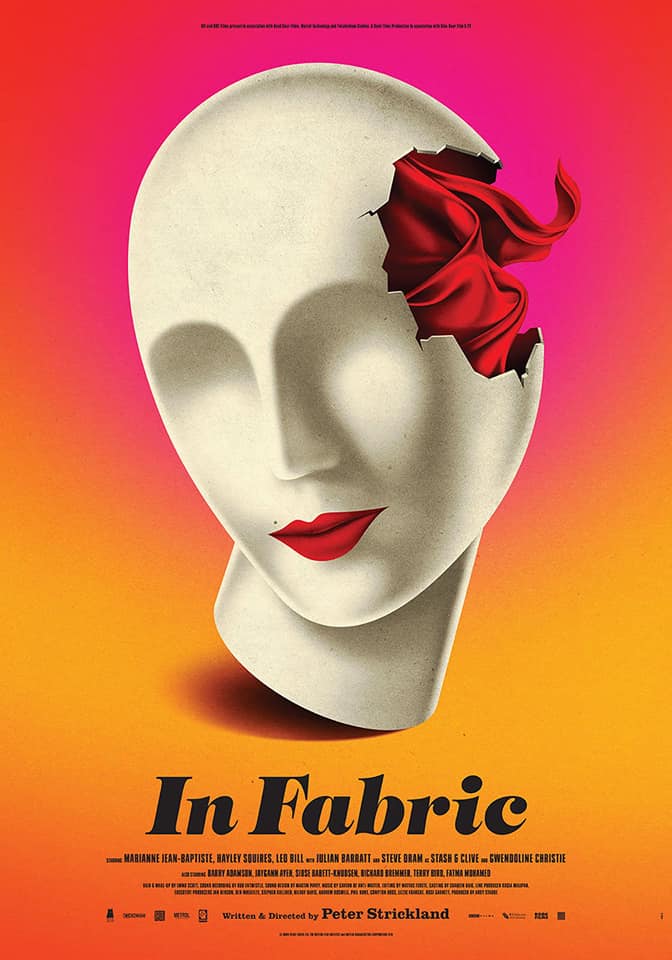

C’est votre film le plus rouge, c’est quasiment un film en majeure partie en rouge et noir. Comment avez-vous travaillé avec le chef opérateur ?

C’est n’est pas juste le travail du chef opérateur Ari Wegner. Ce rouge fut le fruit d’une collaboration entre lui, le coloriste John Claude et la costumière Jo Thompson. Jo a inventé la robe, choisi le tissu, la manière dont la robe réfléchit la lumière. Nous avons réfléchi ensemble à ce qui entoure cette robe, à sa texture, avec ce côté un peu chiffonné. Mais oui, Ari est très talentueux et c’est grâce à lui que ce film est aussi rouge.

Je n’ai pas vu habit rouge plus marquant depuis Don’t Look Know de Nicolas Roeg …

Je voulais que le rouge de la robe et le rouge du sang soient identiques, un rouge vif très artificiel. Ce rouge très vif est selon moi plus choquant que la couleur du vrai sang, car cela me rappelle les films pleins de faux sang que je voyais enfant. Je suis allé aux sources de ce qui m’a traumatisé pour créer le rouge du film, plus traumatisant que si c’était réaliste.

L’univers de Peter Strickland est également facilement reconnaissable grâce à ses fidèles actrices : Sidse Babett Knudsen, Fatma Mohamed, Eugenia Caruso. C‘est important pour vous, cette fidélité des visages ? Fatma Mohamed fait figure de muse pour vous. C’est un peu la divinité qui veille sur votre univers ?

Fatma a un tout petit rôle dans mon premier film. Nous ne nous connaissions pas. Mais j’avais déjà trouvé qu’elle avait cette énergie magnifique. Quand le moment est venu de faire un deuxième film et de travailler avec elle, je ne me suis jamais dit que c’était l’actrice qui serait dans tous mes films. Et maintenant, oui, elle est dans tous mes films. Mais j’adore les réalisateurs chez lesquels on reconnaît les mêmes actrices de film en film : Fassbinder, John Waters, Bergman, ces réalisateurs qui travaillent avec une troupe.

Malgré les repères vintage, très pop 70’s l’époque reste indéterminée.… Vous cherchiez le côté universel du conte ? Comme le suggère l’utilisation de musiques de type comptine, boite à musique… ?

Alors en réalité le film se passe en 1993. C’est le genre d’information que l’on ne peut vérifier qu’en faisant pause, sur le dvd, sur un plan de journal. La raison pour laquelle je situe le film en 1993 est que je ne pouvais pas le situer maintenant à l’heure de sites de rencontres par internet qui a perdu le mystère de ces petites annonces de rencontres. 1993 c’est un peu l’année limite qui marque la fin de cette époque. Et en réalité, ces lieux sont des palimpsestes qui permettent de voyager dans le temps, à différentes époques où les années 50, les années 60, l’époque victorienne se retrouvent. J’avais envie de partager cette expérience de lieu figé dans le temps.

Et ce grand magasin, existe-t-il vraiment ou l’avez-vous reconstruit ?

Oui, ce grand magasin existait. Il vient de fermer. Non seulement nous avons tourné toutes les scènes qui s’y déroulent, mais la plupart des scènes, comme celle de la boite de nuit, ou de la machine à laver. C’était devenu un studio.

Et sinon, avez-vous eu des problèmes réguliers avec votre machine à laver ?

J’ai eu des expériences compliquées avec les machines à laver notamment à une époque de ma vie où les locataires de mon étage se partageaient une machine à laver et tous les jours c’était la course pour mettre son linge car quelqu’un avait la fâcheuse habitude de lancer une machine et ensuite d’aller au tabac. Ça me rendait fou.

Votre prochain film ?

Je devais tourner un film en Hongrie en août avec Fatma Mohamed, Gwendoline Christie et quelques autres, tout était prêt, mais on a eu des soucis de financement de dernier moment et malheureusement ça ne s’est pas fait. Je travaille sur un film à petit budget, je travaille aussi sur un film pour enfants, et également sur un film qui se passe à New York sur les derniers jours de l’hédonisme avant que le fléau du SIDA ne fasse irruption. Un film dans un univers très masculin. J’espère arriver à le faire, mais c’est très compliqué.

Remerciements à Edouard Isart pour sa traduction en live.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).