Scénariste, réalisateur et producteur délégué, Saint Pierre Yameogo est l’auteur d’une œuvre engagée, mais méconnue et pourtant présentée et primée dans de grands festivals internationaux. Né le 15 mai 1955 à Koudougou, au Burkina Faso, il suit, de 1980 à 1983, les cours du conservatoire libre du cinéma français et passe ensuite une maîtrise en communication à l’université de Paris VIII de 1984 à 1987.

Présent à Paris pour accompagner la sortie de son dernier film Bayiri la patrie, il prépare également la sortie d’un coffret DVD qui regroupe ses 24 films et qui devrait sortir à la fin de l’année.

Que pouvez-vous nous dire sur le contexte sur lequel s’appuie le film ?

Il y a eut une crise en Côte d’Ivoire que l’on peut appeler une guerre de clans, une guerre civile, et les Burkinabé qui travaillaient essentiellement la terre là-bas ont été contraints d’abandonner leurs plantations et de fuir. Le gouvernement burkinabé, dirigé par Blaise Compaoré à l’époque, a eu l’idée de mettre en place un aspect de retour favorisé. Les exilés sont arrivés alors que rien n’avait été préparé à cette occasion. Ils ont été très vite désenchantés. On voit alors les exactions qu’ils ont connues en quittant la Côte d’Ivoire et en traversant la frontière pour arriver au Burkina Faso : il y a eut des viols, des dépouillements. Ils se sont retrouvés dans ce camp et personne ne vient, le gouvernement ne s’en occupe pas. L’ONU, qui était prévenu du problème – et comme l’ONU prend toujours le temps -, arrive toujours en retard et est donc arrivée un an plus tard pour trouver tous ces réfugiés dans leurs galères.

Vous êtes-vous appuyé sur de réels témoignages pour écrire le scénario ?

Je connaissais quelqu’un qui avait un parent en Côte d’Ivoire, et mes parents y avaient des parents également. Quand ils ont réussi à revenir, je leur ai demandé comment ils avaient fait alors que les autres étaient bloqués. Comme ils avaient des parents au Burkina Faso, ils ont pu être accueillis. Mais certains étaient nés en Côte d’Ivoire et ne connaissaient pas leur village d’origine. Je leur ai demandé de me raconter leur histoire. Ils avaient envie de la raconter, cette traversée. Il y en a un qui m’a dit à son arrivée à la zone rebelle, qui s’était baptisée Force nouvelle, avoir vu un appareil qu’ils avaient sculpté et qu’ils avaient nommé guillotine et qui leur servait à violer les filles. Les plus belles, bien sûr. Dans toutes ces filles qui passaient, certaines se sont retrouvées enceintes. Elles ont accouché dans le camp, les enfants sont morts ou ont eu le SIDA et certaines femmes mourraient aussi du SIDA.

J’ai rencontré beaucoup de personnes. J’allais même dans le camp pour les rencontrer, discuter avec elles, on vivait un peu avec elles pour qu’elles soient à l’aise pour raconter, parce qu’elles avaient envie de parler de leur histoire. J’avais des parents qui avaient des copains qu’ils me présentaient, il y avait des filles qu’ils ont connues lors de la traversée. Ils me les présentaient et chacune racontait son histoire. Ainsi, j’ai pu mûrir le scénario.

Je me suis dit qu’il valait mieux que je fasse un documentaire. Je crois que c’était trop risqué et on me l’a déconseillé. Dans ce cas, je me suis dit que j’allais faire une fiction pour montrer cette histoire pour que cela ne disparaisse pas et pour que les gens puissent en parler.

Pourquoi était-ce plus risqué de faire un documentaire ?

Les gens vivaient dans le camp, avec les enfants abandonnés, les femmes violées, celles qui ont contracté le SIDA, etc. C’était beaucoup plus violent que la fiction avec laquelle j’avais une plus grande latitude de raconter ce que j’ai entendu. Pour le documentaire, il fallait rechercher les gens. Certaines ne voulaient pas parler parce que quand elles ont été violées, les femmes n’aiment pas trop en parler, même en Occident, ne pas parler de leurs gosses qui sont malades alors qu’il y a des centres qui les accueillaient. C’est ce que j’avais l’intention de filmer dans le documentaire. Il fallait encore retourner, quand même, dans le cadre du documentaire, au front, là où il y avait Force nouvelle pour filmer, montrer que c’est là que ça se passait, mais là, c’était dangereux.

Que sont devenues ces personnes ?

Le camp a été disloqué et les gens se sont dispersés et maintenant, j’en croise quelques-uns par hasard. Comme je voyage beaucoup aussi, je n’ai pas eu l’occasion de tisser des relations soudées. Quand ils sont partis, je n’avais pas d’adresse. C’était au camp que je pouvais les retrouver. J’y allais souvent. Quand le film a été terminé, j’y suis allé deux fois pour le projeter et j’ai pu revoir ces personnes qui étaient contentes de revoir leur histoire en film. Mais ensuite, le camp a été disloqué et tout le monde est parti dans tous les sens. Aujourd’hui, je n’en rencontre que quelques-unes qui viennent me voir, nous sommes devenus des amis. Mais il y en a beaucoup que je ne revois plus parmi le reste.

Combien de temps a duré cette situation ?

Le camp a duré deux ans. Les gens préférait repartir en Côte d’Ivoire que de rester au Burkina Faso. Il y a eu les saisons des pluies alors ils ne pouvaient pas rester avec les vents, les tourbillons qui faisaient s’envoler les tentes. Ils ont commencé à construire des maisons en dur pour pouvoir rester. Il y en a qui sont toujours là-bas, mais les tentes ne peuvent pas durer longtemps.

Ces gens qui ont fuit la Côte d’Ivoire se sont retrouvés sans foyer…

Ils étaient des exilés économiques. Il n’y a pas de boulot au Burkina Faso alors qu’en Côte d’Ivoire, les terres sont fertiles. Ils allaient cultiver les terres et revenaient. D’ailleurs, ceux qui s’occupaient de leurs parents sont restés. Les parents leur donnaient l’autorisation d’aller travailler parce que en leur temps, les paysans payaient des impôts et ils n’avaient pas assez pour manger. Le fils ou le cousin allait travailler pour leur envoyer de l’argent pour qu’ils puissent vivre et aussi payer leurs impôts. Voilà comment cela a commencé.

Je crois que l’Ivoirité date depuis plus longtemps que le président Baldé, et Houphouët-Boigny de son vivant en parlait déjà, mais il évoquait l’ivoirité de cadre. Pour ceux qui travaillaient la terre, il disait aussi que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Lui-même était un planteur donc il connaissait la valeur des terres. Les autres sont arrivés et comme il y avait une incompréhension entre le président Blaise Compaoré et les autres présidents qui disaient que Blaise formait les rebelles. En tout cas, il les accueillait, tout le monde est témoin. Les rebelles prenaient le cacao et le café et ils allaient vendre ça au Burkina Faso, comme nous n’en cultivons pas. Il en va de même pour les diamants. Après, il y avait donc des difficultés entre Blaise Compaoré et les responsables et les hommes politiques ivoiriens. Certains, pas tous. Donc, ils ont décidé pour punir les Burkinabé qui étaient en Côte d’Ivoire. Il y a eu donc un conflit entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. C’est pour ça que les Ivoiriens sont partis tuer les Burkinabé et vice versa et chacun a pris la fuite. Tout était abandonné et le peu qu’ils ont pu prendre a été arraché à la traversée.

Certains avaient des familles parce qu’ils faisaient des allers et retours, mais il y a des enfants qui sont nés là-bas et qui n’étaient jamais venus au Burkina Faso. Ils considéraient que la Côte d’Ivoire était leur pays. Ils ne voulaient même pas venir et quand ils ont suivi l’exode et sont arrivés, est-ce qu’on avait prévu de les aider ? Non seulement, on ne les aidait pas, mais en plus, ils n’avaient pas de famille.

Le camp a-t-il été recréé ? Car il y a des plans qui donnent l’impression d’avoir été pris sur le vif, comme ceux sur les enfants…

Oui, nous avons recréé le camp. Les enfants étaient comme ça, il n’y avait rien à arranger, leur activité était nulle. Et pour la tornade, nous étions là, nous avons couru vite fait pour aller la filmer. Nous n’avons pas pu l’avoir mieux, nous n’avons pas pu changer d’angle parce qu’elle est arrivée par surprise. Dans le film, elle annonce une transition.

Nous avions 3000 figurants voire plus. Il y en a qui venaient s’inscrire et ne revenaient que pour toucher leurs sous. Ils étaient tellement nombreux qu’on ne pouvait contrôler qui travaillait vraiment ou pas. Il y en avait qui dormaient sur place. A un moment donné, le budget commença à baisser sérieusement parce qu’il fallait trois semaines dans le camp, lieu dans lequel se déroule essentiellement le film.

Quels sont les obstacles rencontrés par le film ?

La censure du film a commencé pendant le tournage. Je voulais faire vraiment un semblant de guerre beaucoup plus actif. J’ai demandé qu’on me donne des armes parce que personne ne possède d’arme chez soi. A chaque fois que je regroupais les figurants, je leur disais qu’on allait me donner les armes le lendemain. Après, à chaque fois, c’est le commandant qui doit signer et après, à chaque fois, je perdais de l’argent. En tant que cinéaste, j’étais obligé d’improviser une guerre où on ne découvre que les cadavres parce que je n’ai pas pu avoir les armes.

A la sortie du film, cela s’est poursuivi puisque je me suis battu et qu’un cinéaste très connu au Burkina Faso m’a laissé projeter le film discrètement, mais ensuite, le ministre ordonnait d’aller arracher les affiches parce que entre-temps, Alasane Ouattara, qui était devenu président de la Côte d’Ivoire, est venu faire une visite au Burkina Faso. La censure avait véritablement commencé et je m’en plaignais : pourquoi arracher mes affiches alors qu’elles ne donnaient pas d’indices montrant qu’on parlait de la Côte d’Ivoire. C’était l’opération Bayiri, tout le monde sait ce que c’est, mais ils n’ont pas vu le contenu du film.

Puis, j’ai envoyé le film au FESPACO pour qu’il soit sélectionné et ils ne l’ont pas sélectionné. Alors que c’est un film qui gagne plus de prix que les autres films qui étaient à ce moment au FESPACO. Je trouve que ça aussi, c’est une censure.

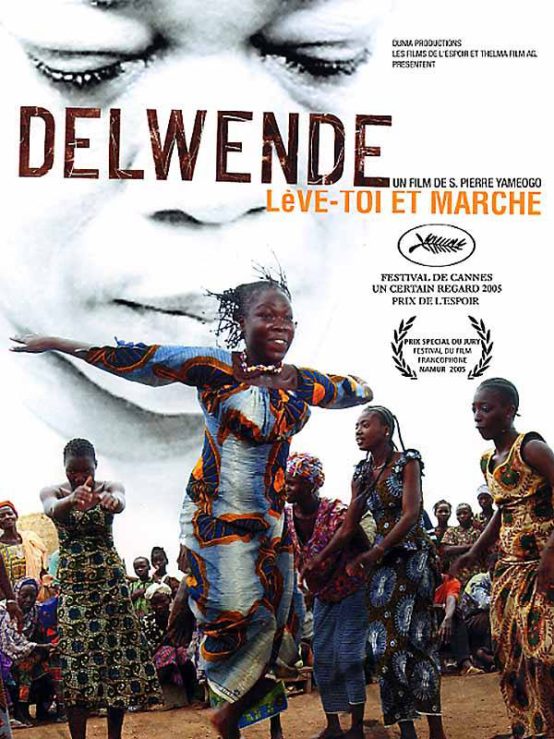

J’ai aussi eu un film qui a été sélectionné à Cannes, qui est sorti en France, Delwende, et qui n’a pas eu le mérite d’être sélectionné par le FESPACO. C’est un festival politique et si tu n’es pas de leur côté, on t’exécute professionnellement. Ce qu’ils ignorent, c’est qu’à un film, personne ne peut lui faire du mal parce que c’est comme un humain, il se défend tout seul. Il n’a pas besoin de celui qui l’a conçu pour le défendre.

Mis à part Blandine Yameogo que l’on peut voir dans plusieurs films, on a l’impression que vous avez fait appel à des acteurs non professionnels…

Blandine a joué dans beaucoup de films, elle est donc professionnelle, mais sans en vivre : elle est danseuse de métier. Il y en a quelques-uns qui jouent de manière récurrente dans certains films. Les jeunes femmes qui jouent les rôles principaux n’avaient jamais joué dans un film. Comme nous n’avons pas beaucoup d’acteurs au Burkina Faso, cela permet de renouveler car ce sont toujours les mêmes. Parfois, c’est ennuyant de voir toujours les mêmes acteurs dans les mêmes rôles. J’essaie aussi de révéler de nouveaux talents qui existent, mais qui n’ont pas la chance de jouer dans d’autres films. Il fallait vraiment expliquer aux novices ce que c’est qu’un film, que ce n’est pas un amusement. D’ailleurs, quand ils viennent me voir et disent « Je veux jouer dans un de tes films ». Je leur réponds : « Non, tu vas travailler ». Avec le mot jeu, ils pensent qu’ils vont faire ce qu’ils veulent alors je les reprends : « Je veux travailler avec toi. » Il faut commencer à considérer la chose comme ça parce que si vous dites « Je viens jouer », déjà, c’est mal dit et moi-même, cela ne me satisfait pas, cela veut dire que ce n’est pas professionnel. Nous ne jouons pas, nous travaillons. On ne vient pas sur un film pour jouer, mais pour travailler.

J’ai l’impression que vous aimez mettre en scène des personnages de femmes fortes…

Oui, cela dépend de l’histoire. Delwende est une histoire résiduelle, vécue par des femmes. Dans Bayiri, il y avait aussi des hommes, mais les femmes étaient des victimes plus privilégiées que les hommes parce qu’elles sont plus fragiles. Le film fait parfois documentaire et on peut raconter l’histoire comme il se doit. Comme nous n’avions pas de vedettes ou de têtes d’affiche, nous avons raconté une histoire avec des gens qui jouent presque leur propre rôle. Je ne me dis pas que j’écris pour Belmondo ou tel autre acteur connu pour finalement me rendre compte que ça ne marche pas. Donc, j’écris librement, je choisis librement mes acteurs.

Ce qui choque, à la vision du film, c’est le choix du Betacam numérique…

Non, parce qu’à l’époque, pour le kinescopage – parce que c’est un film qui a été kinescopé -, la Beta se montre plus stable, absorbe mieux la lumière et donne le grain que les autres caméras comme la Red, tout ça, ne donnent pas encore. Ca donne le même grain qu’un film tourné en 35mm. J’avais regardé pour la Red, mais ce qui ne m’a pas persuadé, c’est qu’au kinescopage, la lumière donne comme des flashes. J’ai déjà fait trois films en Beta qui sont allés à Cannes et qui ont été vu à travers le monde en copie 35mm. Pour peut-être la dernière fois, j’ai choisi de tourner en Beta numérique. Numérique pour numérique, on peut aussi tourner avec des appareils photo numériques, mais la Beta était bien aussi pour les comédiens. Parce que quand tu prends un petit appareil, ils ne considèrent pas que c’est quelque chose d’important et ça, ça compte aussi. Tant que les appareils vont diminuer, tu ne pourras pas bien diriger les comédiens parce qu’ils ne considèrent pas que c’est un film de bonne qualité, que tu veux faire, mais plutôt une vidéo touristique. Donc, cela m’a encouragé : c’était la Red ou la Beta. Comme nous avions aussi des moyens un peu limités, nous avons préféré la Beta, que je connais mieux. Le chef opérateur préférait aussi pour éclairer. Nous avons kinscopé le film au Maroc et c’était propre.

Comment se fait-il que le film ait mis cinq ans avant de sortir en France ?

Ce ne sont pas les mêmes réseaux. Ici, il y a une certaine liberté. Pour que les gens puissent voir ce film, il fallait qu’il passe dans certains festivals. C’est comme à Cannes, si tu figures dans le catalogue de Cannes, les gens le consultent, lisent le synopsis et font leurs choix. Comme il n’a pas figuré dans le catalogue du FESPACO, les gens ne le connaissaient pas. Il a fallu que je rencontre des amis qui ont décidé de sortir le film du tiroir dans lequel il était et faire en sorte qu’il existe, pour me rendre justice. J’ai dû patienter cinq ans et comme on dit, la patience est un chemin d’or. Ce chemin est arrivé et donc le film sort en France.

Bayiri est sorti le même jour que Wùlu. Le film de Daouda Coulibaly est soutenu par la diaspora, mais pas Bayiri. Comment cela se fait ?

C’est le problème de l’Afrique, c’est que Wùlu est un film malien et les Maliens sont plus organisés que les autres communautés en France. Les Sénégalais ne sont pas organisés, les Burkinabé ne son pas organisés. On a fait la promotion du film, mais je n’ai pas vu beaucoup de Burkinabé venir dans la salle. Au contraire, les Maliens sont très bien organisés et quand il y a quelque chose, ils ont des associations, ce sont des militants associatifs et ils se battent pour que, quand quelque chose du Mali arrive en France, les gens puissent le soutenir. Seulement, les Burkinabé ne sont pas organisés comme ça.

Pour moi, c’est un pur produit de la Françafrique…

Absolument, oui. Je ne l’ai pas vu, mais c’est un film qui marche très bien. Même au FESPACO, il était compliqué d’avoir une place pour entrer. J’ai essayé mais je n’y suis pas arrivé. Comme il est maintenant en France, je vais aller le voir tranquillement ici.

Comment se fait-il qu’il n’existe qu’une copie, que le film ne sorte que dans une seule salle ?

Ce n’est pas une seule copie puisque maintenant c’est en DCP, il y a beaucoup de copies, mais il faut que le film fasse ses preuves avant qu’il ne parte dans d’autres salles en France. Il est prévu qu’il sorte dans plusieurs salles, mais les premières semaines, on démarre à Paris avec une salle. De toute façon, les vacances approchent, avec Cannes, nous n’avons pas eu véritablement les salles qu’il nous aurait fallu car les films de Cannes sortent. Les distributeurs ne sont pas encore aguerris même si ce sont des personnes de bonne volonté qui veulent faire exister ce film, mais ils ne sont pas encore très professionnels pour avoir d’autres salles. Cela commence à venir, les gens commencent à demander des salles parce que cela dépend aussi des critiques et d’autres choses. Mais comme le film n’a pas eu les critiques avant, les salles ne le connaissent pas. Les exploitants ne prennent pas un film uniquement sur la foi de bonnes critiques, ils ont aussi leur sensibilité et il faut qu’ils le voient. Après, ils vont tout faire pour essayer de le voir et le bouche à oreille va commencer à fonctionner et j’espère qu’il sortira dans beaucoup de salles en France.

Qu’en est-il de la production de films en Afrique ?

Faire des films en Afrique, c’est difficile car nous n’avons pas les moyens. Ceux qui arrivent à avoir les moyens, c’est Abderahmane Sissako, Daouda Coulibaly – je ne sais pas si ça continue pour lui -, et Mahamat Saleh-Haroun avait un réseau qui le soutenait. Il est devenu ministre entre-temps. Je ne sais pas si on peut être ministre et réalisateur, mais on va vérifier ça bientôt. On n’a pas de budget nécessaire pour faire un film à dimension internationale. On se débrouille au moyen de la vidéo, maintenant, on fait des films, mais qui sont à l’exploitation locale. Un film burkinabé peut être produit, mais il ne sortira pas de Ouagadougou et, à plus forte raison, du pays.

Voyez-vous, par rapport aux premiers pas des Sembène Ousmane et Djibril Diop Mambéty, une progression en bien ou en mal dans les productions africaines ?

Non, c’est égal, toujours. A leur époque, le cinéma était du cinéma tourné en pellicule et les gens avaient de la bonne volonté. C’était des grands qui étaient inspirés, il n’y avait pas de vidéo, il n’y avait que des films en 35 ou 16mm. C’était une autre époque. Maintenant, les films de Alain Gomis, c’est du cinéma aussi même si les Africains ne comprennent pas trop. On dit que c’est trop intellectuel pour leur compréhension.

Ils ne sortent pas du pays à cause d’un question de réseaux ?

Non, ils n’ont pas les réseaux. Abderahmane, Haroun ont de vrais réseaux qui les soutiennent. Les réseaux dépendent aussi du genre de films. S’ils ne connaissent pas l’histoire de Bayiri, ça ne les intéresse pas. Il faut faire un film à dimension internationale qui parle de sujets qui parlent à tout le monde. Bayiri est un film militant parce qu’il est un peu politique. Je n’ai pas encore les réseaux, c’est avec mes nouveaux camarades que nous allons essayer de créer un réseau ici, mais cela va prendre encore quelques temps.

Olivier Barlet, de Africultures, estime que les productions contemporaines africaines ont tendance à se complaire dans une esthétique télévisuelle…

En effet, il n’a pas tort puisque la plupart des gens qui font ces films n’ont pas été à l’école du métier. Comme avec la nouvelle technique, c’est facile de raconter une histoire. Tu prends quelqu’un qui sait filmer, il fait le film que tu signes parce que tu as écrit le scénario. En général, ils ne sont même pas réalisateur, ils écrivent le scénario et il suffit de trouver quelques moyens et des amis. Il y en a qui persistent et signent, mais il y en a qui font un film et ils disparaissent.

N’y a-t-il pas une volonté, plus ou moins déclarée, d’enfermer les cinémas d’Afrique dans une image de productions un peu brouillon, qui montrerait un peu toujours la même image de l’Afrique ?

Bien sûr, c’est ce que je disais, c’est une question de moyens, de finance. Parce que si tu n’as pas les finances, tu peux avoir un bon acteur, si tu n’as pas l’argent, tu ne peux pas avoir la bonne technique, la plupart des films sont toujours en stéréo alors que maintenant, on a du Dolby, du DTS. Les images ne sont pas très correctes et la manière de filmer, comme je disais, ce ne sont pas des gens qui sont sortis de l’école du métier et n’ont donc pas la grammaire universel du métier. On se contente donc de faire des images souvent mal montées, sans un bon son, peut-être avec la technique des images à peu prêt correcte.

Alors que depuis quelques années le cinéma nigérian propose des films de bonne qualité, comment se fait-il, selon vous qu’on ne voit pas ces films-là ?

Parce qu’ils ne veulent même pas rentrer dans le marché international, parce qu’ils ont un marché local. Par exemple, les Nigérians ont leurs abonnés et ils tournent un film tous les deux jours parce qu’il y a la technique, maintenant. Ils ont le home video auquel les gens s’abonnent et la nouvelle histoire leur est directement livrée. Et ça leur suffit. Leur marché leur suffit et quand on leur a proposé de rentrer dans le même circuit que nous, ils ont refusé parce qu’ils doivent par exemple demander de l’argent à l’Institut Français ou à l’Union Européenne, et là, il te faut un an alors qu’eux font leurs films tous les deux jours. Essayer d’avoir des sous avec beaucoup de complications ne les intéressait pas alors ils ont dit non. Ils préfèrent continuer comme ça parce que cela leur permet de vivre, de gagner leur argent sur place au lieu d’aller chercher des problèmes là où il n’y en a pas. C’est très compliqué pour rentrer dans la dimension internationale parce qu’il te faut une qualité de cinéma. Eux, ils s’en fichent, ils racontent l’histoire comme du théâtre et ils filment et ils ont un marché local. Ils ne cherchent même pas à s’extérioriser, ils se suffisent au niveau local. C’est pour ça qu’on ne parle pas du cinéma nigérian. La plupart raconte des histoires qui ne correspondent pas à ce que l’universel veut. Ils s’en fichent, ils ne vont pas te faire un film avec du Dolby ou en DCP, ils ont leurs machines avec laquelle ils dupliquent un million de DVD’s une fois que le film est terminé. Les gens achètent comme du pain et ils recommencent. Il y a la pub qui dit que tel film sort et celui qui veut le voir, il est abonné ou il va l’acheter comme on achète du pain dans une boulangerie. Ils ont des chaînes de télévision qui diffusent leurs films et ils n’ont pas besoin de chaînes internationales comme nous nous en avons besoin, et ils ne diffusent pas d’autres films que les leurs.

En général, les films nigérians, je ne sais pas si c’est la langue qui pose problème, mais on ne les voit pas beaucoup dans les festivals. En Afrique, j’ai bien regardé, ce n’est pas dans les salles, mais dans leurs télévisions. Au FESPACO, il n’y avait pas un seul film nigérian même si cinq de leurs productions étaient sorties dans un autre festival.

N’y a-t-il pas aussi une rupture du fait que le Nigéria est un pays anglophone ?

Oui, il y a ça aussi, mais ils s’ouvrent aussi difficilement à l’Afrique de l’ouest. Ils se suffisent. Même quand ils sortent un disque, ils n’ont pas besoin de nous le vendre. Le Ghana et le Nigéria ont un marché local qui leur suffit. Tu arrives au Ghana, tu vas difficilement entendre un disque africain sauf dans certains bars dont les propriétaires ont vécu dans d’autres pays africains et qui, à leur retour, diffusent d’autres musiques africaines. Quand tu arrives à Lagos, il n’y a que de la musique nigériane qui est diffusée. Au Ghana, c’est pareil. Ils ne diffusent pas non plus d’autres films africains. Ils se suffisent largement. Ce sont des gens bien organisés. Nous, nous ne sommes pas organisés, nos films sont piratés et vendus vulgairement sur le marché par les enfants qui se baladent.

Propos recueillis le 23 juin 2017 au Kremlin-Bicêtre.

Portrait de S. Pierre Yameogo par Jean-Louis Langlois.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).