Outre Mad Fate, film majeur de ce début d’Etrange Festival, l’édition 2023 nous a gratifiés du second long métrage un peu bancal d’un cinéaste de genre français, ainsi que de deux raretés percutantes, désespérée pour l’une et méchamment satirique pour l’autre, analysant les malaises du monde qui leur est contemporain.

L’intérêt des films proposés à l’Etrange Festival se trouve dans leur caractère parfois clivant, suscitant le débat et permettant au spectateur de déployer le spectre le plus large possible des émotions et sensations, du rejet le plus violent à l’enthousiasme le plus débordant. De l’enthousiasme, le second long métrage de Quarxx, Pandemonium (MondoVision), n’en a que peu suscité parmi l’équipe de Culturopoing, naviguant au gré du film entre une certaine forme de sidération presque inexplicable, un ennui plus ou moins poli et consternation réelle. Le style de Quarxx (mais y en a-t-il un ?) semble propice à provoquer ce clivage tant le film qu’il nous présente ici ressemble à un gros réceptacle accueillant tout ce qui se présente au seuil de son esprit, entassant discussion éthérée entre deux fantômes sensibles, représentation d’abord ascétique puis cauchemardesque du Royaume des Morts, éléments servant de fil narratif un peu trop fragile reliant deux courts-métrages précédents du cinéaste (Plus jamais possible [2020] et Les Princesses font ce qu’elles veulent [2021]).

L’intérêt des films proposés à l’Etrange Festival se trouve dans leur caractère parfois clivant, suscitant le débat et permettant au spectateur de déployer le spectre le plus large possible des émotions et sensations, du rejet le plus violent à l’enthousiasme le plus débordant. De l’enthousiasme, le second long métrage de Quarxx, Pandemonium (MondoVision), n’en a que peu suscité parmi l’équipe de Culturopoing, naviguant au gré du film entre une certaine forme de sidération presque inexplicable, un ennui plus ou moins poli et consternation réelle. Le style de Quarxx (mais y en a-t-il un ?) semble propice à provoquer ce clivage tant le film qu’il nous présente ici ressemble à un gros réceptacle accueillant tout ce qui se présente au seuil de son esprit, entassant discussion éthérée entre deux fantômes sensibles, représentation d’abord ascétique puis cauchemardesque du Royaume des Morts, éléments servant de fil narratif un peu trop fragile reliant deux courts-métrages précédents du cinéaste (Plus jamais possible [2020] et Les Princesses font ce qu’elles veulent [2021]).

Au commencement était la mort donc. Sur une route de montagne embrumée, environnée de nuages chargés de neige, deux hommes conversent à côté de la carcasse de leur véhicule respectif, imbriqués l’un dans l’autre après l’accident qui a tué les personnages. Suite à la conversation témoignant de la prise de conscience de leur trépas, deux portes se présentent à eux : celle menant au Paradis et une autre menant aux Enfers. Il s’avère que les deux hommes ne méritent pas les Cieux et doivent accéder à l’oubli et à la souffrance éternelle. L’antichambre de la monstruosité infernale se trouve être une sorte de désert gris où reposent les âmes en peine. Deux d’entre elles seront le prétexte à introduire les excroissances narratives que sont les deux courts-métrages de Quarxx cités plus haut. Pandemonium est parfois saisissant, sans qu’on puisse vraiment expliquer pourquoi et de quelle manière s’y prend son réalisateur ; l’ouverture du film par exemple, par la majesté de ses plans généraux, par son théâtre glacé à ciel ouvert, par la gravité presque sollennelle de sa musique, par ses évolutions climatiques, captive sans que, cependant, nous ne soyons dupes des défauts qui la charpentent (étirement du temps peu nécessaire ; dialogues à élaguer…). Le désert infernal, sans atteindre à la splendeur baroque de la représentation que nous avons pu voir il y a quelques années dans The House That Jack Built de Lars Von Trier (2018), reste également un espace assez pertinent.

Reste que tout le film n’atteint pas ce niveau de qualité, patchwork inégal alternant ces beaux moments à des plages au mieux ennuyeuses (le pénible court-métrage Les princesses font ce qu’elles veulent), au pire assez problématiques (les passages dialogués insistant sur le pouvoir néfaste de l’Humanité ou sur ces notions de Bien et de Mal considérées de façon adolescente voire par moments moralisatrice jusqu’à la réaction). Mais ce dont souffre surtout Pandemonium est son manque total d’unité esthétique, mélangeant la carpe et le lapin par la volonté même d’agglomérer dans le long métrage, par le subterfuge narratif du voyage aux Enfers, deux courts-métrages n’ayant eux-mêmes pas grand-chose à voir ensemble esthétiquement parlant (naturalisme à la fois mat et brut pour l’un, baroque semi-féérique bigarré et brutal pour l’autre). S’il est indéniable que Quarrx possède un univers marqué creusant thématiquement le même sillon (la pureté souillée par le Mal, la folie et la mort, pour aller vite), cet imginaire n’est pas appuyé et confirmé par une griffe esthétique réelle qui ferait montre d’un minimum de maturité formelle. Ce qui amène à une question peut-être brutale mais qu’on peut cependant se poser : Quarxx réalise-t-il des films ou est-il un cinéaste ? La réponse est malheureusement incertaine.

Nous parlions d’unanimité en introduction de ce compte-rendu ; ceux qui font véritablement l’unanimité contre eux sont les hommes parsemant Freeze Me de Takashi Ishii (Pépites de l’Etrange), rape and revenge réalisé en 2000 qui, s’il ne fait pas tout le temps dans la dentelle, développe un désespoir d’une noirceur si dense qu’elle en devient intimidante. Chihiro (Harumi Inoue) est une jeune et belle employée de bureau. Elle est sur le point de se marier avec l’un de ses collègues, apparemment attentionné. Jusqu’au jour où l’un des trois violeurs, qui l’avaient agressée cinq ans auparavant dans la petite ville de sa jeunesse qu’elle a fuie pour disparaître, la retrouve pour l’agresser à nouveau et en faire son esclave, ceci en attendant l’arrivée des deux autres. L’apparition de l’agresseur, les multiples violences qu’il exerce sur Chihiro, la domination et les humiliations qu’il lui fait subir sont filmées sans complaisance mais sans concession, avec une froideur aussi sèche que terrible représentative de l’amoralité du violeur, voué à détruire.

Nous parlions d’unanimité en introduction de ce compte-rendu ; ceux qui font véritablement l’unanimité contre eux sont les hommes parsemant Freeze Me de Takashi Ishii (Pépites de l’Etrange), rape and revenge réalisé en 2000 qui, s’il ne fait pas tout le temps dans la dentelle, développe un désespoir d’une noirceur si dense qu’elle en devient intimidante. Chihiro (Harumi Inoue) est une jeune et belle employée de bureau. Elle est sur le point de se marier avec l’un de ses collègues, apparemment attentionné. Jusqu’au jour où l’un des trois violeurs, qui l’avaient agressée cinq ans auparavant dans la petite ville de sa jeunesse qu’elle a fuie pour disparaître, la retrouve pour l’agresser à nouveau et en faire son esclave, ceci en attendant l’arrivée des deux autres. L’apparition de l’agresseur, les multiples violences qu’il exerce sur Chihiro, la domination et les humiliations qu’il lui fait subir sont filmées sans complaisance mais sans concession, avec une froideur aussi sèche que terrible représentative de l’amoralité du violeur, voué à détruire.

A destruction, destruction et demie : dans un élan de survie et de plus en plus aliénée par les assauts qu’elle subit, Chihiro tue son agresseur et le congèle pour, à terme, s’en débarrasser. Trouvant le cadavre esthétiquement beau ainsi conservé, elle décide de faire de même pour les deux autres violeurs qui ne manqueront pas d’arriver pour assouvir leur fantasme psychotique. Et Freeze Me de devenir peu à peu un film de l’effondrement et de la putréfaction, Chihiro déménageant dans un espace plus serré en trimballant avec elle ses congélateurs-cercueils, emportant avec elle ce qui est à la fois son Inconscient perturbé (le corps gelé de ses agresseurs planqués dans la glace comme le refoulement du traumatisme qu’ils ont provoqué) et sa culpabilité criminelle. L’appartement devient mausolée du Mal, petit lieu encombré par la mort et envahi par les odeurs de charogne exhalées par les portes peu hermétiques du congélateur laissant filtrer par leurs interstices les humeurs des cadavres en décomposition.

Œuvre-cercueil suintante de mort et de folie, montrant une humanité en détresse entre masculinité mortellement toxique (c’est ici qu’Ishii n’est pas fin, faisant de l’homme, par essence et sans nuance, une menace, entre ultra-violence viriliste et lâcheté crasse) et désespérance menant à une violence tout aussi grande, rape and revenge faisant de la vengeance un acte inapte à soigner les maux (le dernier plan, proche de Ferrara, l’exprime de manière vraiment terrible : qu’y a-t-il après l’auto-justice sinon… rien ?), long métrage actant la disparition de sa propre femme par Takashi Ishii faisant de son film un caveau aux odeurs âcres de fleurs fanées, Freeze Me trouble et marque de façon durable.

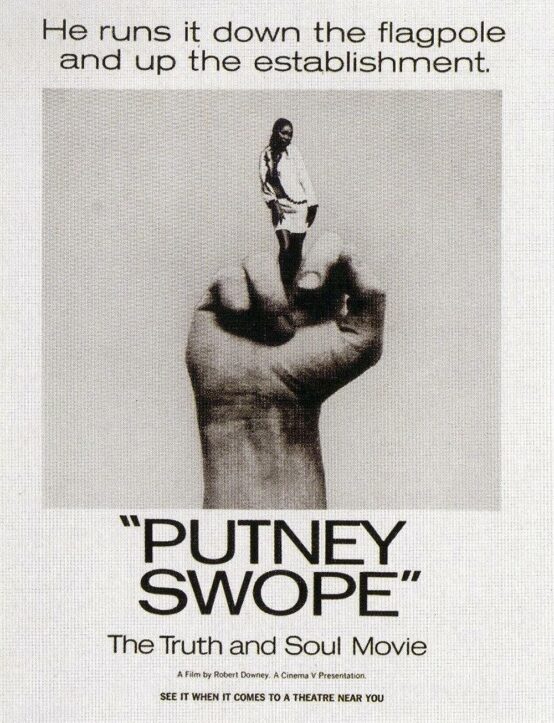

Autre Pépite de l’Etrange, Putney Swope de Robert Downey Sr. (1969) ressemble à une œuvre annonçant la blaxploitation à venir des années 70 (ce qu’elle est par ailleurs) pour s’avérer être en fin de compte une sorte de pamphlet nihiliste attaquant avec violence une société de consommation consubstantielle à une Amérique moderne visant à la manipulation des foules par l’appareil médiatique. Putney Swope (Arnold Johnson) travaille dans une boîte de publicité ; il semble le seul employé habité par quelques valeurs morales (il ne souhaite pas promouvoir le tabac, l’alcool et les armes). Alors que le grand chef de la société meurt, Swope est élu démocratiquement nouveau patron, chacun pensant que personne ne voterait pour lui. Car oui, Putney Swope est noir, et au beau milieu des années de contestation sociale et raciale américaine, ce détail n’en est pas un. Et le publicitaire de devenir une sorte de dictateur émancipateur, appliquant ses préceptes humanistes avec la radicalité des chefs totalitaires et reniant peu à peu ses principes à l’avantage de ce véritable système oppressif qu’est le consumérisme.

Autre Pépite de l’Etrange, Putney Swope de Robert Downey Sr. (1969) ressemble à une œuvre annonçant la blaxploitation à venir des années 70 (ce qu’elle est par ailleurs) pour s’avérer être en fin de compte une sorte de pamphlet nihiliste attaquant avec violence une société de consommation consubstantielle à une Amérique moderne visant à la manipulation des foules par l’appareil médiatique. Putney Swope (Arnold Johnson) travaille dans une boîte de publicité ; il semble le seul employé habité par quelques valeurs morales (il ne souhaite pas promouvoir le tabac, l’alcool et les armes). Alors que le grand chef de la société meurt, Swope est élu démocratiquement nouveau patron, chacun pensant que personne ne voterait pour lui. Car oui, Putney Swope est noir, et au beau milieu des années de contestation sociale et raciale américaine, ce détail n’en est pas un. Et le publicitaire de devenir une sorte de dictateur émancipateur, appliquant ses préceptes humanistes avec la radicalité des chefs totalitaires et reniant peu à peu ses principes à l’avantage de ce véritable système oppressif qu’est le consumérisme.

Diffusé ici pour la première fois en France, Putney Swope est une coupe peu réjouissante des Etats-Unis de l’orée des années 70, film Black Panthers écrit et réalisé par un cinéaste blanc, faisant finalement de la volonté contestataire noire une nouvelle façon de montrer un libéralisme américain faisant feu de tout bois, digérant jusqu’aux instincts révolutionnaires les plus vindicatifs. S’il est parfois un peu décousu, empilant les séquences et les situations comme autant de petites saynètes efficaces mais un peu trop émancipées les unes des autres, le film de Robert Downey Sr. reste une charge impitoyable, subversive au sens le plus plein du terme, contre l’abêtissement des masses et le cynisme le plus rude des décideurs. Parfois hilarant (il est difficile de se relever du premier quart d’heure, grand moment de comédie pure), n’hésitant pas à toucher à un humour burlesque et absurde peuplé de freaks en tous genres (jusqu’à faire du Président des Etats-Unis un nain), Putney Swope reste un film profondément nihiliste, presque insurrectionnelle, fantasmant l’immolation du dieu-dollar pour un regain d’égalité entre les êtres, qu’ils soient blancs, noirs, nains, etc.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).