Fort du succès de sa première édition, le Festival de Royan est donc revenu en 2022 avec deux jours supplémentaires. Signe distinctif toujours bien agréable : cette atmosphère bienveillante liée à la générosité des bénévoles, à leur disponibilité, leur bonne humeur. Le thème si réel du cinéma de société viendrait presque à déteindre avec les teintes si singulières, presque fantastiques de la ville. Mais c’est pourtant bien le social sous son acception la plus large, des injustices de classe à l’homophobie, des querelles familiales aux marchands de sommeil que traite le festival. C’est sur la compétition officielle que nous nous attarderons et pour laquelle nous avons quasiment tout vu. Nous avons un peu à nouveau regretté une programmation quelque peu frileuse, car ne prenant, avec un thème si fort et si éclectique, que peu de risques. Alors que tous les phénomènes sociaux ouvrent sur un paysage résolument mondial, les films sélectionnés restent en quasi-totalité de production française (même Alma Viva est une co-production). Et alors que beaucoup de festivals constituent régulièrement un lieu pour découvrir des œuvres inédites que nous ne pourrons pas voir ailleurs, ici, chaque œuvre a déjà sa date de sortie nationale. Néanmoins – et c’est l’essentiel – la plupart des films sont de qualité, et la possibilité d’avoir des débats avec les équipes reste un indéniable atout, à l’instar de celle au grand complet d’Arrête avec tes mensonges, ovationnée par une salle complète.

Le film en lui-même, ne méritait peut-être pas autant d’enthousiasme…

Après des années d’absence, le romancier Stéphane Belcourt revient dans son Sud-Ouest natal : il a accepté à contrecœur de parrainer le bicentenaire d’une marque de Cognac. Ce sont des années difficiles qu’il a laissées derrière lui, et son douloureux passé resurgit lorsqu’il rencontre Lucas, qui ressemble étrangement au premier homme qu’il a aimé : et pour cause, c’est son fils. Stéphane se retrouve à nouveau submergé par les souvenirs de cette liaison clandestine dans une petite ville de province où le fait d’être deux jeunes hommes amoureux de 17 ans devait rester dans le silence. En adaptant le roman autobiographique éponyme de Philippe Besson, Olivier Peyon confond malheureusement instantanément pathos et douleur et illustre de manière aussi pataude que l’interprétation de Guillaume De Tonquédec un sujet pourtant fort beau et toujours d’actualité. Seuls les flash-backs aux teintes délavées font preuve d’une certaine délicatesse, émouvante notamment dans cette découverte des corps et d’une sexualité tenue secrète, ces échanges de regards volés, cette initiation timide à l’autre. Le mensonge est inhérent à l’écrivain qui proclame que tout n’est qu’invention et fiction pour protéger son intimité, alors qu’il n’a cessé de se libérer de cette blessure ouverte pendant toute sa vie en ne racontant que la même histoire, son histoire. Voici un thème ô combien magnifique, mais abordé de manière superficielle en enfilant les clichés comme des perles, les « merci » censés émouvoir et les conversations amères de fin de soirée où chacun finit par se confier…et se comprendre évidemment. On anticipe à peu près sur chacune des séquences entre les effusions sentimentales archétypiques, l’attente d’un discours anticonformiste édifiant placé sous le signe du souvenir et de la tolérance… La jolie musique de Thylacine et les interprétations touchantes de Jeremy Gillet et Julien de Saint-Jean parviennent parfois à provoquer une émotion naturelle, mais rare.

Après des années d’absence, le romancier Stéphane Belcourt revient dans son Sud-Ouest natal : il a accepté à contrecœur de parrainer le bicentenaire d’une marque de Cognac. Ce sont des années difficiles qu’il a laissées derrière lui, et son douloureux passé resurgit lorsqu’il rencontre Lucas, qui ressemble étrangement au premier homme qu’il a aimé : et pour cause, c’est son fils. Stéphane se retrouve à nouveau submergé par les souvenirs de cette liaison clandestine dans une petite ville de province où le fait d’être deux jeunes hommes amoureux de 17 ans devait rester dans le silence. En adaptant le roman autobiographique éponyme de Philippe Besson, Olivier Peyon confond malheureusement instantanément pathos et douleur et illustre de manière aussi pataude que l’interprétation de Guillaume De Tonquédec un sujet pourtant fort beau et toujours d’actualité. Seuls les flash-backs aux teintes délavées font preuve d’une certaine délicatesse, émouvante notamment dans cette découverte des corps et d’une sexualité tenue secrète, ces échanges de regards volés, cette initiation timide à l’autre. Le mensonge est inhérent à l’écrivain qui proclame que tout n’est qu’invention et fiction pour protéger son intimité, alors qu’il n’a cessé de se libérer de cette blessure ouverte pendant toute sa vie en ne racontant que la même histoire, son histoire. Voici un thème ô combien magnifique, mais abordé de manière superficielle en enfilant les clichés comme des perles, les « merci » censés émouvoir et les conversations amères de fin de soirée où chacun finit par se confier…et se comprendre évidemment. On anticipe à peu près sur chacune des séquences entre les effusions sentimentales archétypiques, l’attente d’un discours anticonformiste édifiant placé sous le signe du souvenir et de la tolérance… La jolie musique de Thylacine et les interprétations touchantes de Jeremy Gillet et Julien de Saint-Jean parviennent parfois à provoquer une émotion naturelle, mais rare.

L’écriture de Besson transmettait parfaitement la souffrance d’un écrivain face à une rupture sans explication dont il ne pouvait faire le deuil, comme il évoquait le calvaire d’un jeune homme face à une sexualité si peu assumée qu’elle le poussa au suicide. Il aurait fallu du trouble et de la hantise, dans ces aller-retours passé-présent, cette reconstruction en puzzle où l’immersion d’un homme dans sa jeunesse, en quête de vérité, vient raviver la souffrance des pièces manquantes d’un amour fou et désolé. C’est parce qu’il nous est impossible de ne pas être solidaire avec le message que délivre Arrête avec tes mensonges qu’il nous est impossible d’en défendre l’adaptation. On n’en niera pas la portée pédagogique, d’autant que lorsqu’on entend ses voisins de salle s’écrier des « Oh » et des « ah quand même » quand deux hommes se roulent des pelles avant de faire l’amour, on se dit qu’il reste du chemin à parcourir. Mais nous ne sommes pas sûrs que cette platitude, ces sentiments plaqués, cette mise en scène démonstrative fasse avancer ni les mœurs, ni l’art. Arrête avec tes mensonges se laisse alors vaguement suivre, ramenant à un constat toujours aussi triste : l’absence d’ambition formelle d’un certain cinéma français définit parfois sa griffe.

Dans la tradition du récit d’apprentissage professionnel et intime, comme avait pu le faire François Favrat dans Compagnons, Sage-Homme suit l’évolution de Léopold, un jeune étudiant en médecine qui, ayant raté sa première année, se trouve contraint d’accepter une formation de sage-femme… Comme il ne cesse de l’affirmer, c’est temporaire, et il ne pense qu’à cette future passerelle qui lui permettra de réintégrer de vraies études pour être médecin. Julie Devoldère suit de manière assez classique les étapes de l’initiation et de la prise de conscience, du mépris à l’amour en quelque sorte : plein d’aigreur, défiant, Léopold aborde cette étape de sa vie comme un pis-aller, face à cette profession qu’il méprise un peu. Il appartient à une classe sociale modeste, un milieu dominé par les hommes pour qui sage-femme n’est qu’une place subalterne, pour qui accoucher n’est qu’une formalité presque technique. Honteux, Léopold cache à son père son échec pour rester le modèle de réussite dans une famille monoparentale (la mère est morte) où il continue à s’occuper de ses petits frères, leur préparer à manger, et les amener à l’école. Au-delà d’un parcours assez classique, ce que réussit subtilement Julie Devoldère – comme en témoigne son titre ironique – c’est une forme de déconstruction de virilité, en douceur, une déconstruction à la fois introspective – puisqu’elle va transformer, le rapport de Léopold à sa masculinité – et sociale, puisqu’elle opère une véritable remise en cause du système hospitalier et social. La plupart croit que le terme sage-femme désigne celle qui accouche, Léopold pensant, presque humilié, qu’il va occuper une place réservée à une femme. Le film corrige rapidement cette erreur : on peut dire autant un que une sage femme. De fait, il arrive dans un milieu de filles, ce qui ne manque pas de provoquer de la part de son oncle ou de ses amis des clins d’oeil grivois. Pour qu’il y ait possibilité de transformation, il faut un mentor. Et c’est en le brusquant que Nathalie va le mener à se réveiller, à reconsidérer à la fois son éducation, son rapport au monde…et même à la sexualité.

Dans la tradition du récit d’apprentissage professionnel et intime, comme avait pu le faire François Favrat dans Compagnons, Sage-Homme suit l’évolution de Léopold, un jeune étudiant en médecine qui, ayant raté sa première année, se trouve contraint d’accepter une formation de sage-femme… Comme il ne cesse de l’affirmer, c’est temporaire, et il ne pense qu’à cette future passerelle qui lui permettra de réintégrer de vraies études pour être médecin. Julie Devoldère suit de manière assez classique les étapes de l’initiation et de la prise de conscience, du mépris à l’amour en quelque sorte : plein d’aigreur, défiant, Léopold aborde cette étape de sa vie comme un pis-aller, face à cette profession qu’il méprise un peu. Il appartient à une classe sociale modeste, un milieu dominé par les hommes pour qui sage-femme n’est qu’une place subalterne, pour qui accoucher n’est qu’une formalité presque technique. Honteux, Léopold cache à son père son échec pour rester le modèle de réussite dans une famille monoparentale (la mère est morte) où il continue à s’occuper de ses petits frères, leur préparer à manger, et les amener à l’école. Au-delà d’un parcours assez classique, ce que réussit subtilement Julie Devoldère – comme en témoigne son titre ironique – c’est une forme de déconstruction de virilité, en douceur, une déconstruction à la fois introspective – puisqu’elle va transformer, le rapport de Léopold à sa masculinité – et sociale, puisqu’elle opère une véritable remise en cause du système hospitalier et social. La plupart croit que le terme sage-femme désigne celle qui accouche, Léopold pensant, presque humilié, qu’il va occuper une place réservée à une femme. Le film corrige rapidement cette erreur : on peut dire autant un que une sage femme. De fait, il arrive dans un milieu de filles, ce qui ne manque pas de provoquer de la part de son oncle ou de ses amis des clins d’oeil grivois. Pour qu’il y ait possibilité de transformation, il faut un mentor. Et c’est en le brusquant que Nathalie va le mener à se réveiller, à reconsidérer à la fois son éducation, son rapport au monde…et même à la sexualité.

Sage-Homme nous immerge littéralement dans ce parcours, dans un rythme qui ne faiblit jamais. Si regard que pose Devoldère est féministe, il est toujours partagé entre la critique et l’optimisme : c’est un regard qui croit, entre l’émotion et l’humour. C’est peut-être Karin Viard qui incarne le mieux l’esprit du film, à la fois libre, rageuse, désopilante, bouleversante et son duo avec le formidable Melvin Boomer emporte littéralement le film dans son mouvement. L’air de rien, Sage-Homme évoque d’une très belle manière le rapport de l’homme au corps de la femme, que ce soit lorsque Leopold apprend à évaluer l’ouverture du col utérin, ou lorsque Nathalie lui apprend sur mannequin à caresser sa future petite copine pour devenir un bel amant.

La cinéaste évoque les dysfonctionnements du système médical où les démarches administratives seraient bien capables de laisser mourir les patients, l’héroïsme d’une profession méprisée par les médecins eux-mêmes. Si Sage-Homme est trop porté par ses personnages pour être ouvertement politique, il n’en reste pas moins totalement ancré dans la réalité contemporaine, à commencer par cette sensation d’une liberté totale de parole donnée à ces femmes qui désormais semblent bien décidées à s’affranchir du regard masculin et de sa domination. Les protagonistes n’obéissent plus à des conceptions traditionnelles de la famille (voir Nathalie, mère « indigne »), se refusent désormais à appliquer les règles imposées et s’affirment en tant que libres de gérer leur corps et leur vie. Mais ce regard s’applique également à travers son héros dans l’espoir d’une évolution des mentalités.

Comme le dit la future petite amie de Léopold, dans un hôpital la maternité est dans l’ensemble l’un des rares lieux pour les bonnes nouvelles, le lieu où la femme donne la vie et où habituellement ce sont plutôt des femmes qui les accompagnent. Ce passage de relais dans les mains d’un jeune homme attentionné définit symboliquement ce parcours lumineux.

S’essayer à la comédie en France constitue un défi risqué, comme en témoigne un état des lieux plutôt désolant en matière d’humour pas drôle, ringard et beauf. Mais il existe quelques exceptions, essentiellement lorsque les réalisateurs se risquent au décalage, à l’absurde, au poétique. Antonin Peretjatko, Sébastien Betbeder, Quentin Dupieux, Benoit Forgeard, Emmanuel Mouret (même si pour ce dernier le terme comédie reste à débattre) ou même Anthony Cordier avec la géniale série OVNI(S) ont su installer un univers qui leur ressemble et s’imposer dans leur singularité.

S’essayer à la comédie en France constitue un défi risqué, comme en témoigne un état des lieux plutôt désolant en matière d’humour pas drôle, ringard et beauf. Mais il existe quelques exceptions, essentiellement lorsque les réalisateurs se risquent au décalage, à l’absurde, au poétique. Antonin Peretjatko, Sébastien Betbeder, Quentin Dupieux, Benoit Forgeard, Emmanuel Mouret (même si pour ce dernier le terme comédie reste à débattre) ou même Anthony Cordier avec la géniale série OVNI(S) ont su installer un univers qui leur ressemble et s’imposer dans leur singularité.

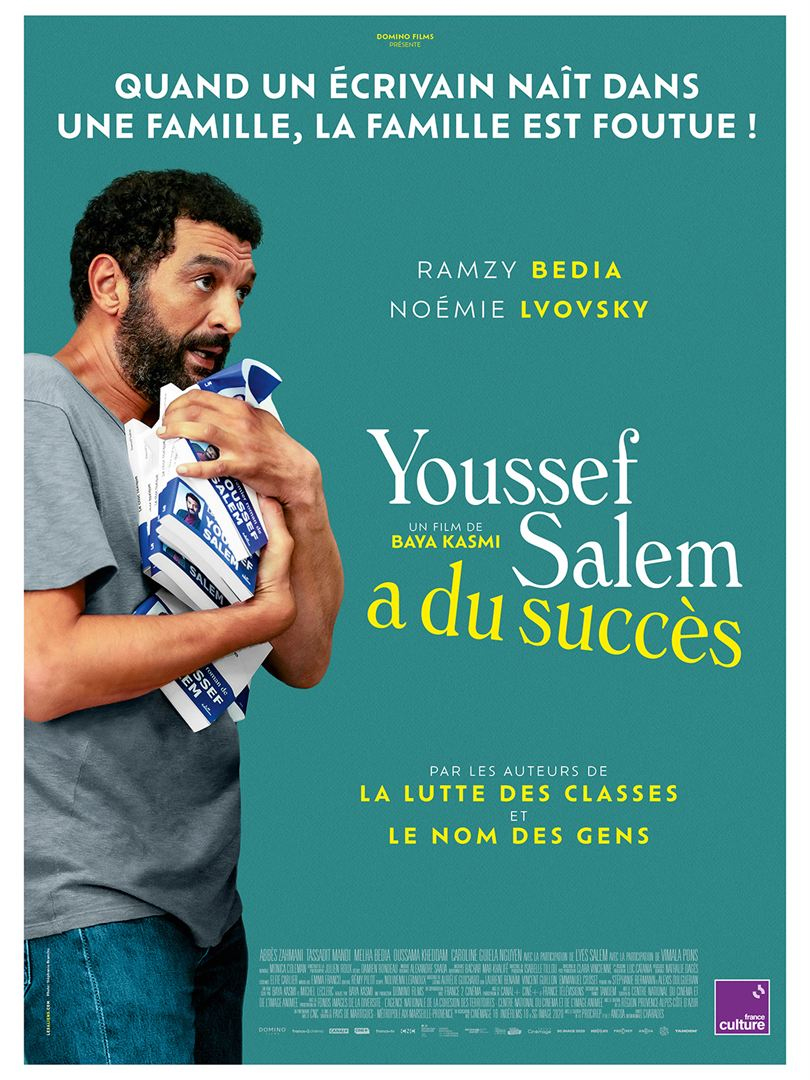

Et puis, il y a le duo Baya Kasmi et Gilles Leclerc, co-écrivant depuis 13 ans quelques enthousiasmants longs métrages (avec Leclerc presque toujours derrière la caméra) dans un parfait mélange d’humeur politique, d’acidité et de tendresse. Une complicité et une osmose qui explosait littéralement dès leur première collaboration. Dans Le nom des gens, le personnage joué par Sara Forestier, espérant faire passer ses ennemis de droite à gauche en couchant avec eux, s’inspirait de la propre expérience de Baya. Cette conception d’un humour puisant sa substance dans un mariage de l’autobiographique et d’un instantané de société poussé vers l’absurde, la douce dinguerie et l’excentricité se retrouve dans Youssef Salem a du succès le formidable deuxième long métrage de la cinéaste après Je suis à vous tout de suite, un délice en matière d’écriture, de mise en scène et de construction.

Youssef Salem, un écrivain de 45 ans sans beaucoup de succès, se retrouve du jour au lendemain catapulté dans l’actualité avec la publication de Choc Toxique, roman assez cru, dont les personnages sont fortement inspirés par son entourage. Telle une confession masquée, il y parle crûment de son rapport au sexe et pose un regard intime sur ses racines et ses origines, ce qui ne manque pas de créer un scandale, qui se révèle parfait pour les ventes. Le voilà invité sur plusieurs plateaux télé, et sur la liste du Goncourt. Si son éditrice est ravie, Youssef panique et ne conçoit qu’une seule mission : éviter que le livre tombe entre les mains de sa famille.

Baya Kasmi capte avec pertinence l’humeur du présent, où tout va trop vite à l’heure des réseaux sociaux, des tweets à scandale et des récupérations idéologiques. Sur le plateau télé il se fera à la fois agresser par un journaliste d’extrême droite, une militante anti-raciste féministe, se faisant accuser de toutes les tares, récupéré, pouvant servir toutes les causes et tous les militantismes, laissant dans un sentiment de chaos et d’absurdité. Le facho y voit un parfait exemple de l’état des banlieues et de la mentalité d’immigrés jamais intégrés. Tandis que la jeune femme l’accuse d’être un mauvais maghrébin reniant ses origines et mettant en scène un héros obsédé sexuel dégradant l’image de la famille et de la femme. Chacun a lu le livre à travers son propre prisme mental, son petit manuel d’interprétation évacuant toute idée ne rentrant pas dans leur système théorique, y compris celui qui en fait l’éloge. Aucun ne s’avère capable d’appréhender l’œuvre pour ce qu’elle est, une libération individuelle par le roman se souciant peu des dogmes imposés par son temps.

Youssef Salem a du succès est une comédie moqueuse touchante, pleine d’autodérision, qui aborde à la fois avec tact et frontalité des sujets graves et délicats, de tous ces thèmes effacés du dialogue familial à l’instar de la sexualité. Le film de Baya Kasmi brille par ce désir cathartique (le sien comme celui de son héros) de « dire » ce qui ne « se dit pas » avec toutes les conséquences qui en découlent, mais qui ne sont peut-être rien face au poids de l’éducation, au poids séculaire de la culpabilité dont les nouvelles générations tentent tant bien que mal de se libérer.

Tel un fil rouge de ce désir d’affranchissement, Youssef Salem a du succès débute par l’évocation d’un conte allégorique qui donne son titre au « choc toxique », évoquant la malédiction de deux amants n’ayant pas pu résister à la tentation de coucher avant le mariage, une histoire racontée à Youssef lorsqu’il était tout petit et qui modèlera par la suite tout son rapport à la sexualité. Trop amoureux, trop portés par le désir, l’orgasme s’était confondu alors à leur mort. Malgré le bon sens de Youssef, cette épée de Damoclès, cette peur de faire l’amour pèse sur la vie « d’obsédé », en érection à la moindre attirance, s’autorisant la masturbation, mais s’interdisant de faire l’amour par peur d’en mourir.

L’éditrice de Youssef s’inquiète de voir un écrivain de 45 ans « organiser sa vie en fonction de sa famille ». Car Youssef a peur et ne cesse de dire qu’il a tout inventé : « Je n’ai vraiment pas envie que les gens confondent et qu’ils s’imaginent que c’est l’histoire de ma famille ». Baya Kasmi interroge la part autobiographique de la fiction – suggérant la possibilité de l’appliquer à son propre film, à ses propres films – lorque son héros semble avoir juste changé le sexe de ses sœurs, métamorphosant la lesbienne en frère homo, et la militante progressiste musulmane en petit trafiquant se payant les services de travailleuses du sexe. Il déclenche ainsi la colère de sa famille, chacun s’y sentant insulté, y compris de son frère qui pleure d’être absent des pages du livre – la pire des humiliations. Là où la démarche de Baya Kasmi se révèle extrêmement intelligente, c’est que tout en restant désopilante, elle n’élude jamais la gravité de son sujet, évoquant ce silence assourdissant que l’on se décide de briser un jour. Il s’agit non seulement du silence que les enfants doivent maintenir au sein d’une famille menée par les tabous, mais des propres mensonges du vieux couple lui-même entre une mère prenant son plaisir quotidien dans les remous de la piscine ou son père tout heureux de se travestir dès qu’il en a l’occasion. Ce qu’il y a aussi de très beau, de très émouvant c’est l’écriture en personnification des personnages et la manière dont ils vivent tous de manière clandestine leurs pulsions intimes, sans s’avouer à eux-mêmes leur droit au plaisir, pour garder leur apparence. Car au-delà de son acidité, ce qui frappe avant tout dans Youssef… c’est son infinie bienveillance. S’il y a bien une famille que met en valeur Baya Kasmi, c’est sa famille d’acteurs. Ramzy Bedia, qui n’a jamais été aussi bon, est entouré de Caroline Guiela Nguyen, Mela Bedia sa propre sœur et Oussama Kheddam (sœurs et frère de Youssef) et Tassadit Mandi et Abbes Zahmani (les parents), tour à tour drôles et touchants. On ne louera jamais assez le talent comique de Noémie Lvovsky, et ses prises de risque : si géniale dans le dernier Guiraudie, elle est splendide en une éditrice fantasque aux fêlures dissimulées. Quant à Vimala Pons, il suffit de quelques scènes pour qu’elle impose sa présence presque féérique.

Baya Kasmi cite une intervention de Philip Roth disant que « Quand un écrivain naît dans une famille, la famille est foutue » mais son film prend un chemin plus lumineux vers une forme de réconciliation. La psychothérapie par l’écriture a permis de passer de la sensation d’insulte à celle d’amour, permettant d’avancer et de libérer la parole. Dans Youssef Salem a du succès ce que l’on ressent le mieux derrière les éclats de rire, ce sont les battements de cœur.

S’il est bien une oeuvre subtilement, intimement engagée et en prise avec le contemporain, c’est bien Le Marchand de sable de Steve Achiepo, choc indiscutable du festival. Au début des années 2010, Djo, d’origine ivoirienne, est livreur et vit temporairement chez sa mère, en y accueillant sa fille une semaine sur deux. La question du logement est déjà délicate chez cette famille dont le salon se transforme toutes les nuits en dortoir, mais lorsqu’une tante de Djo fuyant le conflit ivoirien débarque avec ses trois enfants, la situation devient critique. A la recherche d’une solution, face aux demandes de plus en plus nombreuses et au contact d’un promoteur immobilier, Djo devient marchand de sommeil.

S’il est bien une oeuvre subtilement, intimement engagée et en prise avec le contemporain, c’est bien Le Marchand de sable de Steve Achiepo, choc indiscutable du festival. Au début des années 2010, Djo, d’origine ivoirienne, est livreur et vit temporairement chez sa mère, en y accueillant sa fille une semaine sur deux. La question du logement est déjà délicate chez cette famille dont le salon se transforme toutes les nuits en dortoir, mais lorsqu’une tante de Djo fuyant le conflit ivoirien débarque avec ses trois enfants, la situation devient critique. A la recherche d’une solution, face aux demandes de plus en plus nombreuses et au contact d’un promoteur immobilier, Djo devient marchand de sommeil.

Le film de Steve Achiepo s’inscrit à la fois dans l’urgence, sociale et politique, tout en optant pour une dramaturgie proche du cinéma de genre, avec une montée en tension remarquablement maîtrisée. Stylisé et intime, Le Marchand de sable est porté par un lyrisme qui permet de prendre de la hauteur et de toucher à l’universel. Dès l’ouverture, où le temps semble s’écouler minute par minute comme dans un Kechiche, une incroyable scène de fête d’anniversaire dans le modeste appartement familial, le réalisateur installe un ultra réalisme totalement en prise avec les enjeux sociétaux mis en exergue, il nous fait ressentir le battement de cœur des protagonistes en captant l’instant T, pour ensuite mieux s’en échapper en naviguant vers le symbolique, jusqu’à s’ancrer dans les ressorts, la force et la beauté de la tragédie.

Le Marchand de Sable est émaillé de scènes puissantes, habitées par des personnages qui sortent des archétypes et questionnent ainsi finement la question morale soulevée par le sujet : en saisissant toute la complexité de la situation, Steve Achiepo dresse un constat troublant sur un dysfonctionnement voulant que le fait de devenir hors-la-loi se révèle une solution plus efficace que celles proposées par l’Etat. En plaçant en parallèle l’activité illicite de Djo, porté par l’excellent Moussa Mansaly, et celle, légale et professionnelle, de la mère de sa fille (Ophélie Bau, incroyable de force et de naturel), travailleuse sociale confrontée quotidiennement à une détresse à laquelle elle ne peut répondre, faute de places en foyer, Le Marchand de Sable devient politique, d’une manière d’autant plus efficace qu’il opère sans démonstration. L’évocation des responsabilités de l’Etat passe par son absence même, son silence, comme une mise en évidence implacable. On note alors une forme de paradoxe entre l’incapacité des services sociaux, submergés, à loger la famille, et la solution apparemment parfaite qui tient parfois du miracle, des marchands de sommeil, qui sous condition d’un petit arrangement trouvent un toit aux personnes.

Poussée par cette recherche de l’objectivité totale qui n’est pas sans rappeler la démarche de Jimmy Laporal-Trésor pour son formidable Rascals (qui sortira en début d’année 2023) son impressionnante mise en scène nous intègre au mouvement du chaos. En flirtant parfois avec l’épouvante le réalisateur rend compte de l’urgence à laquelle sont soumis les personnages et dresse un constat migratoire alarmant, des centaines de familles étant concernées, et ce au sein de toutes les extractions sociales, en sachant que le clivage social persiste et que ceux qui ont le plus d’argent auront plus de chances de survivre.

Le Marchand de sable se nourrit puissamment de la beauté de ses personnages, qui prennent tous chair, dans l’intelligence de l’écriture, et dans le remarquable travail de Sébastien Goepfert à la photographie. Steve Achiepo témoigne ici d’une véritable patte, confirmée par le débat qui fit suite à la projection. Sans angélisme, sans naïveté, le réalisateur d’origine ivoirienne a su dresser un constat éclairé et pertinent. On apprécia fortement l’allusion à un « scénario pirate », comme autant de moments volés qui témoignent d’une instantanéité pleine d’énergie et de vérité.

Guillaume Bureau présentait avec C’est mon Homme son premier long-métrage, qui fit figure, sinon d’accomplissement, au moins de promesse. L’ouverture est très belle : un couple de mariés, positionnés tête en bas, occupe l’écran. Une voix les dirige. Il s’agit du réglage d’une photographie. En 1920, dans l’objectif d’une chambre photographique, l’image est renversée, et Julie entre soudain dans ce champ pour parfaire les derniers détails, la position du voile, la distance entre les époux. Le cliché est pris, et le visage du marié, qui jusqu’à présent avait été vu sous un seul profil, dévoile sous l’autre une défiguration, stigmate d’une guerre qui vient de se terminer en laissant derrière elle blessures, déchirures et deuils impossibles. C’est le cas de Julie Delaunay, qui n’a plus eu de nouvelles de son mari, Julien, depuis sa dernière permission en 1916. Alors que son beau-frère lui annonce envisager de faire rédiger l’acte de décès, Julie, elle, ne peut s’y résoudre : Julien est forcément vivant et l’espoir de le revoir la maintient debout. C’est alors qu’une photographie publiée dans le journal fait s’embraser son fol espoir. Elle écrit au médecin qui a recueilli l’homme, totalement amnésique et sans identité, afin de réclamer son mari.

Guillaume Bureau présentait avec C’est mon Homme son premier long-métrage, qui fit figure, sinon d’accomplissement, au moins de promesse. L’ouverture est très belle : un couple de mariés, positionnés tête en bas, occupe l’écran. Une voix les dirige. Il s’agit du réglage d’une photographie. En 1920, dans l’objectif d’une chambre photographique, l’image est renversée, et Julie entre soudain dans ce champ pour parfaire les derniers détails, la position du voile, la distance entre les époux. Le cliché est pris, et le visage du marié, qui jusqu’à présent avait été vu sous un seul profil, dévoile sous l’autre une défiguration, stigmate d’une guerre qui vient de se terminer en laissant derrière elle blessures, déchirures et deuils impossibles. C’est le cas de Julie Delaunay, qui n’a plus eu de nouvelles de son mari, Julien, depuis sa dernière permission en 1916. Alors que son beau-frère lui annonce envisager de faire rédiger l’acte de décès, Julie, elle, ne peut s’y résoudre : Julien est forcément vivant et l’espoir de le revoir la maintient debout. C’est alors qu’une photographie publiée dans le journal fait s’embraser son fol espoir. Elle écrit au médecin qui a recueilli l’homme, totalement amnésique et sans identité, afin de réclamer son mari.

La partie qui suit est la plus réussie, avant qu’un rebondissement destiné à complexifier l’intrigue et à l’ancrer encore plus dans le romanesque ne vienne en fait un peu gâcher le trouble que ce qui précède a habilement et poétiquement installé. Alors que Guillaume Bureau oriente son film vers une rivalité féminine, le vrai point fort et beau du film demeure l’instabilité psychologique de Julie, incarnée à fleur de peau par Leïla Bekhti, au moins aussi inquiétante que touchante dans sa certitude – ou son besoin de se convaincre – que l’homme qui est revenu est bel et bien son mari. Julien – ou peut-être Victor – qu’incarne tout en délicatesse Karim Leklou, demeure insondable, peine à se souvenir, à retrouver ses repères, à se sentir proche de ceux qui le revendiquent comme étant des leurs. Le film surprend dans l’insistance que met Julie à le faire se souvenir, imprégnant cette partie de brume, d’intimité et de trouble, à l’instar de cette séquence où elle se rend à l’hôpital où a été recueilli Julien et que le médecin lui demande de passer à côté de lui sans le regarder, sans s’arrêter, de manière à distinguer si quelque chose en lui réagit à son contact.

Hélas, plus C’est mon homme avance, plus il s’écroule dans une dramaturgie clichée et rétro. La suite fait ainsi office de rupture. Avec l’arrivée de Louise Bourgoin, les enjeux changent de direction, les doutes ne se situent plus au même endroit, on a perdu un peu de magie pour continuer à cheminer dans quelque chose de plus classique et moins troublant. Reste une photographie vaporeuse qui sied très bien au ton intimiste du film, et une sensibilité qui donne envie de revoir Guillaume Bureau derrière la caméra.

Nous n’attendions pas grand chose de La Syndicaliste, tout simplement parce la filmographie de Jean-Paul Salomé (La Daronne, Belphégor, Les Braqueuses) nous avait laissés jusqu’à présent, au mieux, indifférents. Et pourtant, voilà un film qui a su nous marquer durablement et auquel nous souhaitons une belle destinée en salles. Le titre, les premières photographies, faisaient penser à un film de lutte sociale, or ce que nous avons découvert dépasse largement ce sujet, pour aborder la question de la prise en compte de la parole des femmes, et le combat d’une survivante pour faire valoir ses droits.

Nous n’attendions pas grand chose de La Syndicaliste, tout simplement parce la filmographie de Jean-Paul Salomé (La Daronne, Belphégor, Les Braqueuses) nous avait laissés jusqu’à présent, au mieux, indifférents. Et pourtant, voilà un film qui a su nous marquer durablement et auquel nous souhaitons une belle destinée en salles. Le titre, les premières photographies, faisaient penser à un film de lutte sociale, or ce que nous avons découvert dépasse largement ce sujet, pour aborder la question de la prise en compte de la parole des femmes, et le combat d’une survivante pour faire valoir ses droits.

Le film s’inspire de la vie de Maureen Kearney, responsable syndicaliste au sein de l’entreprise Areva. Déterminée, dévouée, presque sacrificielle, Maureen, incarnée avec une véracité époustouflante par une Isabelle Huppert au meilleur, se bat pour préserver les emplois, en partie féminins, de l’entreprise, sur fond de manigances politiques et d’enjeux dépassant largement le cadre professionnel. Approchée par un ingénieur électrique qui souhaite faire des révélations, Maureen devient peu à peu un danger pour la sphère nucléaire. La Syndicaliste prend alors un virage de thriller psychologique en faisant monter la tension autour des pressions subies par Maureen, des appels anonymes, des menaces, des intimidations. Un jour, elle est retrouvée chez elle par la femme de ménage, bâillonnée, attachée, violée. Mais le choc ne s’arrête pas là. Au fil d’une enquête désastreuse, Maureen est accusée d’avoir monté la scène de toute pièce, et est mise en examen. Un écho avec Elle de Paul Verhoeven, sorti en 2016 et porté par la même interprète, ne tarde pas à poindre, et l’on peut mesurer – ou pas – si l’on penche du côté pessimiste – l’avancée de l’opinion publique en matière d’agression féminine. Combien de temps encore faudra-t-il se justifier de ne pas s’être débattu ? Vers la fin du film on notera la mention salutaire, par le second avocat engagé par Maureen pour défendre sa cause (car après s’être résignée à être désignée comme coupable celle-ci trouva la force de défendre ses droits en faisant appel) de la notion de « sidération » qui se produit en cas d’agression attentant à la vie de la personne. Un pas important en termes de dramaturgie et d’humanité. Si l’on doutait encore de l’impact de ces évènements sur la vie de Maureen Kearney, il faut rencontrer la véritable Maureen, présente pour la projection du film (entretien à venir pour la sortie en salles), pour être frappé par l’immense force et la dignité de cette femme qui s’est toujours battue pour les autres, a été anéantie, et s’est relevée pour continuer à aider les femmes victimes de violences.

La syndicaliste est concis et carré, sans éclat formel, mais remarquablement construit, glissant du politique qui ne néglige par l’humain à l’intime, l’introspectif qui ne délaisse pas le combat. Particulièrement bien mené, le récit alterne profondeur des ressentis et douleur de l’injustice, personnelle, sociale, politique. Isabelle Huppert est quasiment de toutes les scènes et elle nous happe littéralement dans sa fragilité et sa force, petit bout de femme ayant l’audace de s’attaquer à plus gros qu’elle, David au féminin se dressant contre un Goliath systémique, écrasant, injuste mais toujours gagnant. Si elle irradie, les seconds rôles sont parfaits, de son ancienne directrice ambiguë campée par Marina Foïs à son mari présent mais impuissant incarné avec toute la délicatesse que l’on attend de Grégory Gadebois, en passant par les personnalités politiques qui égrènent le récit, les policiers chargés de l’enquête (on aimera détester Pierre Deladonchamps) et le pathétique directeur remplaçant sous les traits de Yvan Attal.

En colère sans être tonitruant, dénonciateur mais subtil, à la fois haletant et tragique, La Syndicaliste nous emmène bien plus loin que ce que l’on pensait au départ. C’est surtout le meilleur film d’un cinéaste qui ne nous avait jusqu’à maintenant pas habitué à de telles réussites.

Alma Viva de Cristèle Alves Meira sera donc le seul film à nous faire voyager hors du territoire. On y fait la connaissance de la petite Salomé, qui vient passer comme tous les ans ses vacances dans une région reculée du Portugal, au milieu des moutons et des montagnes escarpées, dans un village encore empreint de superstitions, de femmes désignées comme sorcières et de rumeurs qui se répandent comme des épidémies. Sa grand-mère adorée meurt subitement, quasiment dans ses bras, laissant la gamine désemparée, tandis que la famille s’affronte, de vieilles rancoeurs en règlements de compte et course à l’héritage. Pour son premier long métrage la réalisatrice franco-portugaise Cristèle Alves Meira suit la longue tradition des portraits d’enfance où excella Victor Erice dans L’esprit de la Ruche et El Sur. Tout y est donc vu à travers le regard d’une petite fille qui a encore l’âge d’être atteinte par l’imaginaire, que les fantômes viennent seule visiter. Il y a dans le film de Cristèle Alves Meira un très beau contraste entre une forme de frontalité presque prosaïque de la mort et de la vieillesse et ce désir de s’enfuir vers l’onirique, dans les nuits désertes où la nature prend des teintes surnaturelles. Il est assez rare de voir une vie quotidienne perturbée par la mort de l’être cher traitée ainsi, dans un parti pris presque trivial. On apprécie en effet la manière dont la petite héroïne est intégrée à un quotidien prosaïque qui montre sans pudeur la vieille dame, se déshabillant, son corps vieilli, ses seins tombant, comme s’il s’agissait d’être catapulté dans une famille, de suivre en direct le cours naturel de la vie, sans pudeur, ou encore ce moment où elle étreint le corps sans vie de sa grand-mère. Indéniablement la cinéaste pose un regard sur la mort, dans un sens du détail parfois surprenant dans sa triste vérité, que ce soit la mouche sur le nez de la morte, ou le berger allemand se baladant dans la pièce autour du cercueil. Sans doute son expérience du documentaire n’est pas étrangère à cette façon très belle, très émouvante de capter l’instant de vie, comme l’instant de mort. Elle décrit également avec efficacité cette violence sans frein des adultes, face à l’innocence de l’enfant qui plus ou moins consciemment cherche à s’évader, mentalement ou physiquement, lorsqu’elle s’enfuit sous la lumière de la Lune. Mais curieusement quelque chose ne fonctionne pas dans Alma Viva, qui l’empêche de sortir d’une routine du cinéma du réel – le comble pour une œuvre qui suggère la manière dont les revenants peuvent interférer dans le monde des vivants – pour égaler ses modèles. Comme si le film, en contradiction avec l’éveil de son héroïne, choisissait d’emblée de ne jamais sortir des rails, de ne jamais fuir son état des lieux d’une région rurale un peu arriérée. Comme Salomé, le cinéma de Cristèle Alves Meira semble quelque peu effrayé par les appels de l’au-delà. Sa mise en scène est beaucoup trop sage pour sublimer des thématiques qui auraient nécessité de s’échapper plus librement. Tout dans Alma Viva reste filmé sous l’angle d’une réalité trop réelle, qui ne suggère jamais de passage vers l’ailleurs et empêche le film de décoller. Alma Viva fait partie de ces œuvres qui ne réussissent pas pleinement à restituer la spontanéité enfantine et lorsqu’elle donne à son excellente jeune actrice des dialogues du type « grand-mère, je t’aime comme des milliers d’étoiles », comment expliquer que ces mots sonnent finalement assez faux. Le spectacle des affrontements entre adultes, ou celui des villageois superstitieux hurlant leurs accusations de sorcières aurait dû inquiéter, voire épouvanter, communiquer la peur ressentie par Salomé. Au lieu de la sensation d’authenticité c’est celle de l’archétype, de situations factices un peu théâtrales qui prime en empêchant le spectateur d’y croire. Alma Viva demeure un joli film mais qui échoue à insuffler du trouble et de la magie à un sujet qui avait tout pour ensorceler.

Alma Viva de Cristèle Alves Meira sera donc le seul film à nous faire voyager hors du territoire. On y fait la connaissance de la petite Salomé, qui vient passer comme tous les ans ses vacances dans une région reculée du Portugal, au milieu des moutons et des montagnes escarpées, dans un village encore empreint de superstitions, de femmes désignées comme sorcières et de rumeurs qui se répandent comme des épidémies. Sa grand-mère adorée meurt subitement, quasiment dans ses bras, laissant la gamine désemparée, tandis que la famille s’affronte, de vieilles rancoeurs en règlements de compte et course à l’héritage. Pour son premier long métrage la réalisatrice franco-portugaise Cristèle Alves Meira suit la longue tradition des portraits d’enfance où excella Victor Erice dans L’esprit de la Ruche et El Sur. Tout y est donc vu à travers le regard d’une petite fille qui a encore l’âge d’être atteinte par l’imaginaire, que les fantômes viennent seule visiter. Il y a dans le film de Cristèle Alves Meira un très beau contraste entre une forme de frontalité presque prosaïque de la mort et de la vieillesse et ce désir de s’enfuir vers l’onirique, dans les nuits désertes où la nature prend des teintes surnaturelles. Il est assez rare de voir une vie quotidienne perturbée par la mort de l’être cher traitée ainsi, dans un parti pris presque trivial. On apprécie en effet la manière dont la petite héroïne est intégrée à un quotidien prosaïque qui montre sans pudeur la vieille dame, se déshabillant, son corps vieilli, ses seins tombant, comme s’il s’agissait d’être catapulté dans une famille, de suivre en direct le cours naturel de la vie, sans pudeur, ou encore ce moment où elle étreint le corps sans vie de sa grand-mère. Indéniablement la cinéaste pose un regard sur la mort, dans un sens du détail parfois surprenant dans sa triste vérité, que ce soit la mouche sur le nez de la morte, ou le berger allemand se baladant dans la pièce autour du cercueil. Sans doute son expérience du documentaire n’est pas étrangère à cette façon très belle, très émouvante de capter l’instant de vie, comme l’instant de mort. Elle décrit également avec efficacité cette violence sans frein des adultes, face à l’innocence de l’enfant qui plus ou moins consciemment cherche à s’évader, mentalement ou physiquement, lorsqu’elle s’enfuit sous la lumière de la Lune. Mais curieusement quelque chose ne fonctionne pas dans Alma Viva, qui l’empêche de sortir d’une routine du cinéma du réel – le comble pour une œuvre qui suggère la manière dont les revenants peuvent interférer dans le monde des vivants – pour égaler ses modèles. Comme si le film, en contradiction avec l’éveil de son héroïne, choisissait d’emblée de ne jamais sortir des rails, de ne jamais fuir son état des lieux d’une région rurale un peu arriérée. Comme Salomé, le cinéma de Cristèle Alves Meira semble quelque peu effrayé par les appels de l’au-delà. Sa mise en scène est beaucoup trop sage pour sublimer des thématiques qui auraient nécessité de s’échapper plus librement. Tout dans Alma Viva reste filmé sous l’angle d’une réalité trop réelle, qui ne suggère jamais de passage vers l’ailleurs et empêche le film de décoller. Alma Viva fait partie de ces œuvres qui ne réussissent pas pleinement à restituer la spontanéité enfantine et lorsqu’elle donne à son excellente jeune actrice des dialogues du type « grand-mère, je t’aime comme des milliers d’étoiles », comment expliquer que ces mots sonnent finalement assez faux. Le spectacle des affrontements entre adultes, ou celui des villageois superstitieux hurlant leurs accusations de sorcières aurait dû inquiéter, voire épouvanter, communiquer la peur ressentie par Salomé. Au lieu de la sensation d’authenticité c’est celle de l’archétype, de situations factices un peu théâtrales qui prime en empêchant le spectateur d’y croire. Alma Viva demeure un joli film mais qui échoue à insuffler du trouble et de la magie à un sujet qui avait tout pour ensorceler.

Un bon bilan, donc et nous ouvrirons avec plaisir l’année prochaine le prochain chapitre de ce livre que nous espérons dans le futur plus ouvert à un cinéma moins ouvertement francophone et avec plus d’œuvres inédites qui nous feraient dire : « ce festival nous a permis de les découvrir ». Le festival d’Arras qui a su fidéliser un public de région – voire plus en France – en étant à la fois populaire et pointu, très ouvert par exemple à l’Europe de l’Est et aux Balkans, pourrait probablement servir de modèle, mais il est vrai que lui, a déjà 23 ans derrière lui. En deux ans nous avons commencé à voir mûrir le Festival de Royan, et c’est déjà un très bon début qui nous fait attendre très impatiemment la suite. Car au vu du succès de cette deuxième édition, il y en aura une troisième !

Le palmarès a quasiment récompensé les oeuvres qui nous ont le plus marquées :

- Prix des lycéens : Arrête avec tes mensonges

- Prix de la critique : Le marchand de sable – Mention spéciale pour Sage-Homme

- Prix du public : La syndicaliste

Le jury professionnel, présidé par le réalisateur Nicolas Cuche, a décerné :

- Prix de la meilleure mise en scène : Alma Viva

- Prix de la meilleure interprétation : Moussa Mansaly dans Le marchand de sable

- Prix du meilleur film : Youssef Salem a du succès

- Mention spéciale : Sage homme de Jennifer Devoldère

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).