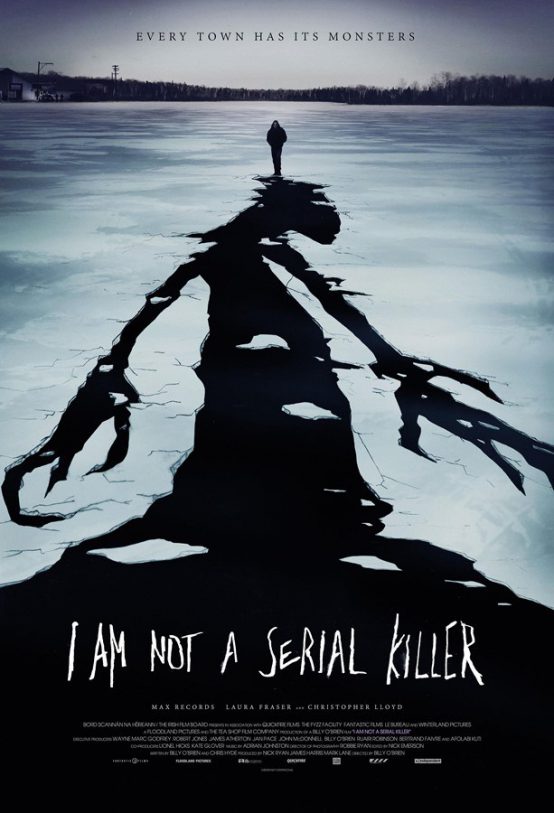

En ce premier jour de festival, la surprise prend le pas sur la déception occasionnée par une soirée d’ouverture placée sous le signe de mises en scène spectaculaires et autres situations clichées au détriment du fond des films. La compétition est ainsi inaugurée avec I Am Not a Serial Killer, du réalisateur irlandais Billy O’Brien. Cette co-production entre l’Irlande et les États-Unis relate les affres de l’adolescence de John Wayne Cleaver. Fasciné par les tueurs en série, fils d’une médecin légiste, patient d’un psychologue quelque peu désinvolte qui a des vues sur sa mère, le jeune homme est perçu comme un sociopathe par ses camarades et ses professeurs. Pour couronner le tout, une série de meurtres particulièrement horribles ensanglante la paisible petite ville dans laquelle il habite. En découvrant très vite l’auteur des crimes, John se retrouve confronté à ses propres démons.

Pour son troisième long-métrage, Billy O’Brien adapte un roman de Dan Wells1 et opte pour une approche plus intime et sociale du genre fantastique. Pour cela, il décide de tourner sur pellicule en format 16mm et de faire appel à Robbie Ryan, le directeur de la photographie sur les derniers films de Ken Loach. La description qu’il fait d’une petite ville ouvrière du nord des États-Unis gagne alors en réalisme, le travail sur la lumière et les couleurs, avec ses noirs profonds et le grain de l’image, conférant un aspect documentaire ainsi qu’une proximité certaine avec les personnages. Avec ces rues baignées parfois de vapeur, ces plans sur des usines crachant une épaisse fumée blanche confirment l’ancrage social du film tout en l’amenant à la frontière du conte fantastique et initiatique. La caméra épouse le point de vue du jeune héros sans que ce filmage à l’épaule n’apparaisse comme une afféterie. À travers la plongée dans l’horreur de John Wayne Cleaver, le cinéaste irlandais offre une réflexion mélancolique sur la peur de la mort et de l’oubli, sur l’amour et l’absence et/ou la perte d’un être cher.

Certaines scènes d’horreur touchent à l’abstraction et s’avèrent particulièrement saisissantes parce qu’elles atteignent la psyché du personnage au plus profond. Elle en deviennent pleines d’ambiguité, presque surréalistes. Pourtant, sous le suspense et l’épouvante, le film n’oublie pas non plus d’être sensible, de dépeindre des êtres en proie au doute et à la solitude, victime du regard des autres, du poids conformiste d’une société normative. Le film de Billy O’Brien arrive à capter les sentiments de ses personnages, à rendre humains même ceux qui ne le sont pas. I Am Not a Serial Killer est une excellente surprise qui n’aura malheureusement pas les honneurs d’une sortie en salles en France. Le film sortira directement en Blu-ray/DVD.

Realive se place dans la continuité des questionnements existentiels du film de Billy O’Brien, mais sous l’angle de l’anticipation. Marc, jeune artiste talentueux et à succès, apprend qu’il n’a plus qu’un an à vire. Face à la mort, il décide de se faire cryogéniser. Lorsqu’il se réveille, le monde à changé et va influer sur son désir de vivre. « Mateo Gil avait envie depuis longtemps de raconter cette histoire », raconte Jérôme Vidal, le producteur français du film. « Un jour, il a lu un article sur l’histoire d’une souris ressuscitée par des scientifiques. Il s’est dit que son histoire est bien et s’est remis à l’écriture du scénario qu’il avait mis un peu de côté. » Certes Mateo Gil n’égale pas Ingmar Bergman, et Realive peut paraître comme le parent pauvre du Sceptième sceau mêlé à L’âge de cristal, le film de science-fiction de Michael Anderson. Le troisième long-métrage du complice de Alejandro Amenabar fait une description presque identique du futur : un monde froid, aseptisé où tout le monde est en quête d’une jeunesse éternelle, où tout le monde se ressemble. À première vue, ce point de vue peut paraître cliché après plusieurs décennies de romans et films d’anticipation décrivant un monde totalitaire qui exclut les sentiments, la laideur et la différence. Pourtant, Realive reflète une réalité de plus en plus prégnante et peut se voir comme un film sur le cinéma, industrie qui oublie d’être un art et s’uniformise pour plaire au plus grand nombre afin de faire toujours plus de bénéfices.

Dans le monde décrit par Mateo Gil, faire l’amour devient un acte de consommation comme un autre, où l’humain et ses défauts n’ont plus leur place. L’influence d’Alejandro Amenabar, et notamment de Ouvre les yeux, se fait sentir dans la façon dont le jeune réalisateur gère le récit et son montage. Dans la façon dont Mateo Gil aime répéter les plans, de les agencer, de leur donner une autre signification, la quête de sens de son héros peut faire écho au Je t’aime Je t’aime d’Alain Resnais, mais dans une version plus accessible. Mateo Gil signe une oeuvre sensible, quelque peu maladroite sur l’amour, la mort et le sens que l’on donne à sa vie. La naïveté de la démarche peut agacer, peut paraître prétentieuse, mais est finalement toujours emprunte de sincérité. D’ailleurs, le film semble ne pas avoir reçu un accueil des plus favorables de la part des spectateurs.

Les films en compétition prescrits le deuxième jour transmettent de bien mauvais gènes, dans tous les sens du terme, car il y est question d’ascendance maudite, de pression familiale ainsi que de transmission dans une sélection à la qualité discutable.

Aussi adipeux que son titre le laisse penser, The Greasy Strangler, de Jim Hosking, évoque les tout premiers John Waters, comme Desperate Living, mais auxquels aurait été prescrit un traitement arty. Du Frank Henenlotter dont l’aspect sordide aurait disparu sous le verni de la côte ouest des États-Unis et, avec lui, la compassion et la tendresse que ressent le cinéaste new-yorkais envers les marginaux. Saupoudrez d’une pincée de David Lynch, relevez d’une pointe de Sam Raimi pour les effets gore cartoonesques et vous obtenez un film d’horreur qui se veut décalé, mais dont la seule finalité est de choquer le bourgeois. Avec une certaine facilité, d’ailleurs.

Brayden, encore célibataire passée la trentaine, vit toujours chez son père, Ronnie. Celui-ci prétend être le « Greasy Strangler », un tueur qui sévit dans le quartier. À eux deux, ils organisent des visites touristiques qui consistent à arnaquer les touristes. Lors de l’une d’elles, Brayden rencontre Janet, une jeune femme ronde dont il s’éprend. Son père voit le début de cette idylle d’un mauvais oeil et se révèle jaloux.

Pour évoquer l’amour filial et l’emprise d’un père sur son fils, The Greasy Strangler use d’un humour particulièrement odorant et graveleux à base de pets, de gros plans sur des aliments baignant dans l’huile. Bite de cheval et pine d’huître en prime, un peu de gore avec quelques énucléations et le tour est joué. Le film de Jim Hosking ne se distingue pas particulièrement par le regard humaniste posé sur ses personnages ou son empathie à leur égard. Le jeu outrancièrement faux des acteurs, la surenchère dans la caricature et l’utilisation de plan séquences fixes les enferment dans des dispositifs qui les ridiculisent tout en reflètant le mépris du réalisateur pour eux. Ainsi, par le biais de son héroïne, qui est grosse, bête et affublée d’une chatte exagérément touffue, Jim Hosking dresse un portrait assez peu flatteur de la gent féminine. Exclue d’un final entre couilles, les femmes sont décrites comme celles qui viennent foutre la merde entre le père et le fils, ne savent qu’être fourbes et intéressées. Comme si cela ne suffisait pas, le « Greasy Strangler » ne s’en prend presque qu’à des étrangers, ou affiliés : Indiens, Scandinaves, Sénéglais, Noirs Américains… Autant de victimes qui semblent perturber la cellule familiale hétéro-beauf du film. À la production, aux côtés d’Elijah Wood, la présence de Ben Wheatley et du producteur de ses deux films, Kill List et Touristes, Andrew Starke peuvent expliquer cette tendance à un certain cynisme très en vogue de nos jours. Soucieux de signer une œuvre irrévérencieuse, Jim Hosking réalise un film un peu hypocrite, à la provocation facile pourtant doté d’une forme en contradiction avec le fond : pour décrire un monde sale et pervers, il utilise une image propre et lisse, dénuée d’aspérité. Il en va de même pour les décors, timidement sordides, parfois. L’inconfort qui résulte de la vision de The Greasy Strangler provient plus du fauteuil que du film, plus convenu et ennuyeux que réellement dérangeant.

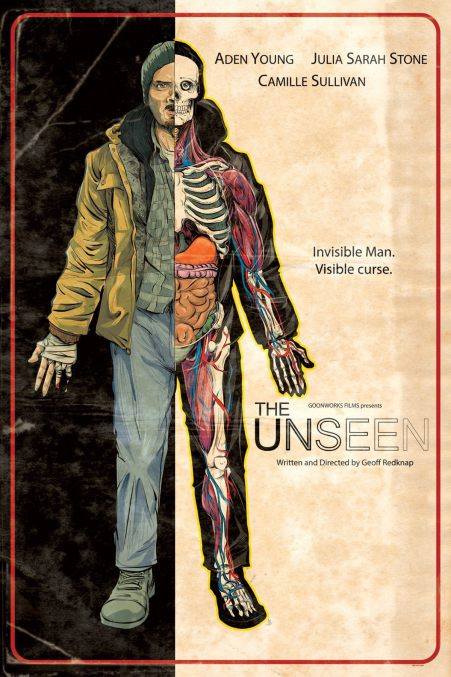

Après Transformers et Battleship, Hasbro continue de faire des émules : The Unseen, du canadien Geoff Redknap, ressemble beaucoup à une adaptation clandestine du jeu Docteur Maboul. L’histoire, assez conventionelle, relate le parcours d’un homme dont le corps devient invisible, par bribes. Ayant décidé de vivre reclus, il répond tout de même à l’appel de son ex-épouse lui demandant de venir en aide à sa fille. Celle-ci finit par mystérieusement disparaître.

Autant passer rapidement sur cette oeuvre pas du tout maîtrisée, à l’écriture hésitante, à la réalisation plate digne d’un téléfilm des après-midis de TF1. Geoff Redknap essaie de mélanger plusieurs genres, d’imbriquer les intrigues les une dans les autres pour un résultat confus, long et dénué de rythme. Certaines scènes restent en suspens, les ellipses, nombreuses, ressemblent aux trous noirs de Stephen Hawking et rendent la narration incompréhensible. La construction du film donne l’impression que le réalisateur a tourné énormément de scènes pour ensuite en laisser beaucoup sur la table de montage. Par conséquence, il devient difficile de savoir de quoi parle vraiment le film tellement il traîne à entrer dans le vif du sujet avant de s’éparpiller en sous-intrigues à peine effleurées. Comme dirait Michel Blanc : Circulez, y a rien à voir !

Heureusement, la journée se termine avec un inédit, The Mermaid. Les chances que cette production chinoise soit distribuée étant assez proche du zéro, projeter le film de Stephen Chow en 3D relève de l’événement. Les cinéphiles les plus néophytes ont ainsi pu découvrir l’univers coloré, décalé et plein de folie du réalisateur hong-kongais. The Mermaid, sous des allures de conte à la sauce aigre-douce, propose un spectacle mélangeant action, comédie, romantisme dans une intrigue fantastique et écologique. Le film s’ouvre sur des images d’archives de massacres de dauphins, dans une mer rouge de sang. l’apocalypse est pour bientôt et les sirènes du film, tuées par des sonars installés aux quatre coins des océans, ne diront pas le contraire. Afin de retrouver leur liberté de mouvement sans être exterminées, les êtres mi-hommes mi-poissons envoient Shan pour séduire et tuer Xuan, le promoteur immobilier qu’ils tiennent pour responsable de leur malheur. Les choses ne vont pas se passer tout-à-fait comme prévu : Shan et Xuan vont tomber amoureux l’une de l’autre. Même si les personnages peuvent paraître stéréotypés, ils restent attachants.

Stephen Chow mène son film à la vitesse d’un hors-bord au large de Miami, ne laissant aucun répit au spectateur. La caméra virevolte dans un montage enlevé et le cinéaste enchaîne les séquences avec une égale bonheur, avec une capacité à passer d’un ton à l’autre, de la bonne humeur au drame, avec une inébranlable une foi dans ses images et sa mise en scène. Le scénario est ainsi traversé de scènes de comédie qui pourraient ralentir l’intrigue, mais Stephen Chow maîtrise son film de bout en bout et le rythme ne faiblit jamais. L’ampleur de la réalisation et de la direction artistique est d’ailleurs rehaussée par une belle 3D, claire et limpide. Sous le film d’aventure effréné et cocasse, se dessine également une œuvre engagée en faveur de la préservation de la planète. Les sirènes de Stephen Chow font écho aux dauphins et baleines massacrés à des fins bassement mercantiles. Là, le film se fait plus grave lors de certaines séquences, notamment celle montrant un massacre de sirènes, façon chop suey, au harpon ou à la mitraillette. The Mermaid apporte une nouvelle fois la preuve qu’un cinéma populaire de qualité, drôle et engagé peut exister.

Le troisième jour concocte un menu déconseillé aux vegans les plus radicalisés. En entrée, K-shop, de Dan Pringle, raconte comment un jeune tenancier d’un kebab en vient à cuisiner avec de la chair humaine dans une Angleterre raciste et violente. En plat de résistance, Julia Ducornau présente Grave, film mijoté à point pour tout amateur de steak bien saignant.

Ce conte morbide autour de l’animalité et du passage à l’âge adulte n’usurpe sa réputation acquise au fil des festivals – en commençant par Cannes où il fit sensation. Pour son premier long métrage, Julia Ducournau traite son sujet avec un aplomb estomaquant, non pas dans la complaisance, mais dans une forme de logique implacable. A travers le destin de Justine, son héroïne végétarienne traumatisée saisie de pulsions cannibales, Grave s’affirme comme l’un des plus beaux films vus depuis Cat People sur le tiraillement entre son humanité et son animalité, entre l’âme et le corps et la lutte contre la chose tapie au fond de soi. Julie Ducournau aborde avec un sens aigu de la métaphore combien le déterminisme social et sexuel et les entités collectives étouffent les individus et combien l’héritage familial peut plus ressembler à une maladie qu’à un don. Si Grave est si bouleversant et perturbant au-delà de son aspect horrifique, c’est qu’en déclinant le mythe vampirique dans un monde et une époque qui nous sont si familiers, elle évoque de façon saisissante le réel et la douleur de sa sauvagerie. Il se confronte toujours au réel par le biais du fantastique, le contamine pour mieux le définir. Justine est à un âge de frontière, à celui où l’adolescence ouvre comme un abîme sur le monde des adultes, et ou l’être doit se confronter à son altérité. Le plaisir de la domination du groupe, la bêtise grégaire rieuse y explose violemment, le bizutage déclenchant le symptôme de l’héroïne, comme s’il s’agissait d’une réaction au monde qui l’entoure, comme si le cannibalisme était le meilleur moyen de s’affirmer. Bouffer l’autre, bouffer le monde, revient à lui survivre. Le mal de l’héroïne est une malédiction qui fait écho à bien d’autres. Grave est en effet un superbe film sur le rapport à son corps, à la peur de sa transformation entremêlée au bouillonnement du désir et à l’appel confus de la sexualité. Au delà de l’épouvante inhérente à un cinéma de genre viscérale qui crée un malaise croissant, Julie Ducournau exploite une inquiétude plus profonde encore : il n’est pas de peur plus grande que celle d’exister.

Et pour bien digérer, le PIFFF convie ses spectateurs à un train fantôme mené tambour battant avec 31. A une vitesse folle le dernier film de Rob Zombie passe rapidement de quelques présentations à des festivals à sa disponibilité sur les sites de téléchargements ; et quelques heures après, on pouvait lire sur les réseaux sociaux de constructives critiques telles que « c’est une merde » ou « j’ai vu la dernière bouse de Rob Zombie ». Pourtant, 31 mérite bien mieux qu’une telle distribution et une telle finesse d’analyse. Après le très dépressif et splendide, Lords of Salem, Zombie s’offre une récréation, en quelque sorte. Mais une récréation toujours rageuse, sauvage et cathartique, qui porte la patte du cinéaste dès sa première séquence « vintage » et ensoleillée, avec ses personnages en mode « road movie », copains en balade sur les routes états-uniennes aux couleurs brûlées. Zombie n’a jamais caché son amour du référentiel. Il est l’enfant de Massacre à la tronçonneuse et il le montre une nouvelle fois. Il revient en quelque sorte à ses premières amours, l’horreur craspec et hystérique, un monstrueux baroque qui suinte et hurle, avec de la sueur, de la crasse et du sang. Tel un bloc formel quasi conceptuel, Zombie encadre son film entre deux séquences violemment surexposées avec les ténèbres au milieu. Car à une vitesse folle, il envoie ses personnages dans les cercles de l’Enfer, un enfer forain conçu comme un jeu en arcades, avec ses épreuves : passons à la victime et au clown meurtrier suivants. Jouons et tuons ! Dans cette caverne métamorphosée en palais décadent, les maîtres du jeu Father Murder et Sister Dragon incarnés par un Malcolm McDowell et une Judy Geeson déchainés envoient les assassins et lancent les enchères. Le jeu de massacre peut commencer, étape par étape, de numéro en numéro. Ils doivent faire face à leurs assaillants éructant leur violence et où la frayeur s’entremêle au grotesque, à la rencontre de Schizo Head, Psycho Head, Doom Head, Sick Head, ce dernier n’étant rien d’autre qu’un nain sosie d’Hitler. On se croirait chez un mix de Maruo et Tinto Brass. Le spectacle est gore, le combat se fait à l’arme blanche ou à la tronçonneuse pour écharper ou éventrer et Zombie arbore le grand guignol et la gratuité comme un étendard. Toute la force subversive du cinéma de Zombie est là, dans toute sa dimension cathartique. C’est du côté d’Hershell Gordon Lewis et de ses 2000 maniaques qu’il faudrait se pencher, lorsque la mise à mort devient un éclat de rire jeté par des « rednecks » dégénérés. Certes on pourra reprocher au cinéaste de jouer un peu trop au « shaker » avec sa caméra tout prêt de la peau, rendant parfois les scènes peu lisibles, ou critiquer un argument de départ un peu trop proche de torture porn à la Saw ou Hostel (à qui il emprunte l’idée d’une confrérie occulte de privilégiés qui paient beaucoup pour se délecter du spectacle de la mort). Mais Zombie dépasse le cliché par son univers inimitable. 31, c’est un peu l’Art du régressif, orchestré tel un gigantesque train fantôme, avec ses monstres grimaçants, ses types qui arrivent derrière vous… pour vous trucider. Il prouve plus que jamais à quel point il est l’héritier de Tobe Hopper, partageant avec lui ce plaisir de joindre fantastique et dégénérescence, terreur et farce macabre. Mesdames et messieurs, prenez place, veuillez embarquer, le wagon va démarrer.

1 Je ne suis pas un serial killer, Pocket.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).