Dernière ligne droite pour cette édition 2016 de l’Etrange Festival avec au menu, entre autres, du psychopathe indien, du huis clos raté, et un gros poing dans la gueule venu d’Indonésie.

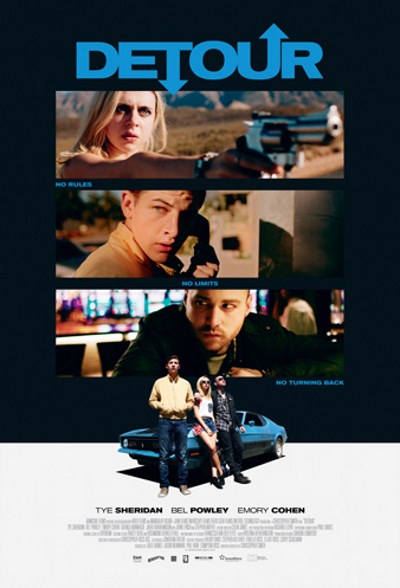

Detour de Christopher Smith

Six ans après s’être essayé au film historique avec le beau Black Death, le britannique Christopher Smith s’attaque au film noir américain en s’attachant à la structure narrative et en investissant l’espace-écran. Indéniablement, de ce côté, c’est réussi. Smith emploie les split-screen non seulement comme un outil narratif, mais comme une technique esthétique qui déconstruit et reconstruit l’espace. Sa manière ludique d’utiliser les ellipses et de les reconstruire en flash back en trompant le spectateur sur la temporalité est très astucieuse et souvent décapante. On s’imagine poursuivre dans l’intrigue dans sa linéarité alors qu’il nous a ramené en arrière. A cet effet, le titre constitue une pure mise en abime, le film ne cessant d’avancer de détour en détour. Les twists s’y révèlent aussi drôles qu’efficaces. Au détriment de la crédibilité. En effet malgré l’indéniable plaisir qu’il procure cela n’empêche pas Detour d’être mineur, car intégralement centré sur une construction auto satisfaite, mais très limité dans ses enjeux de fond, un peu à la manière de certains Danny Boyle, au point qu’on finisse par attendre un peu distraitement la prochaine pirouette. La photo est belle, les personnages plutôt bien construits et les acteurs convaincants. Et puis, il y a Bel Powley, déjà si impressionnante dans Diary of a teenage girl. Detour est malin, plaisant, mais on ne peut pas s’empêcher de penser que ces prouesses mises en avant sont au service d’un film un peu vide. Belle mécanique pour un résultat assez anodin.

Six ans après s’être essayé au film historique avec le beau Black Death, le britannique Christopher Smith s’attaque au film noir américain en s’attachant à la structure narrative et en investissant l’espace-écran. Indéniablement, de ce côté, c’est réussi. Smith emploie les split-screen non seulement comme un outil narratif, mais comme une technique esthétique qui déconstruit et reconstruit l’espace. Sa manière ludique d’utiliser les ellipses et de les reconstruire en flash back en trompant le spectateur sur la temporalité est très astucieuse et souvent décapante. On s’imagine poursuivre dans l’intrigue dans sa linéarité alors qu’il nous a ramené en arrière. A cet effet, le titre constitue une pure mise en abime, le film ne cessant d’avancer de détour en détour. Les twists s’y révèlent aussi drôles qu’efficaces. Au détriment de la crédibilité. En effet malgré l’indéniable plaisir qu’il procure cela n’empêche pas Detour d’être mineur, car intégralement centré sur une construction auto satisfaite, mais très limité dans ses enjeux de fond, un peu à la manière de certains Danny Boyle, au point qu’on finisse par attendre un peu distraitement la prochaine pirouette. La photo est belle, les personnages plutôt bien construits et les acteurs convaincants. Et puis, il y a Bel Powley, déjà si impressionnante dans Diary of a teenage girl. Detour est malin, plaisant, mais on ne peut pas s’empêcher de penser que ces prouesses mises en avant sont au service d’un film un peu vide. Belle mécanique pour un résultat assez anodin.

Psycho Raman d’Anurag Kashyap

Comme tous les films de Anurag Kashyap Psycho Raman est un film très tape-à-l’oeil, assez complaisant, aussi maniériste que du John Woo ou du Sergio Leone et coincé entre ses origines et ses influences tendance polar sombre US. Il conçoit clairement le cinéma comme un électro choc qui ébranle le spectateur, d’où cette sensation de volontarisme constant. Mais il n’empêche qu’indéniablement ça fonctionne. Quelque part entre les tics d’un Fincher première manière et Bollywood, Anurag Kashyap affirme paradoxalement une vraie patte par ses inspirations composites et dresse un portrait peu flatteur d’une Inde de pauvreté et de bidonville. Le radicalisme et le nihilisme peuvent heurter, mais en fermant à peu près toutes les portes de sortie et d’espoir, Psycho Raman reste un film haletant et glaçant. Nawazuddin Siddiqui est d’autant plus terrifiant qu’il n’en fait pas des tonnes, au point de donner une allure étrangement normale à son personnage de tueur illuminé. Psycho Raman est d’autant plus déstabilisant qu’il joue avec les codes bollywoodiens les plus douceâtres pour mieux plonger dans le versant de l’amoralité. Nulle identification héroïque n’est possible lorsque le flic se confond au tueur. Mais l’esthétique continue d’imposer ses postures chic et choc pour raconter l’abominable, ce qui finit de transformer Psycho Raman en objet parfaitement impur. On s’est peut-être laissé avoir par cet art de l’hybride et de la décharge électrique, mais on a aimé ça.

Comme tous les films de Anurag Kashyap Psycho Raman est un film très tape-à-l’oeil, assez complaisant, aussi maniériste que du John Woo ou du Sergio Leone et coincé entre ses origines et ses influences tendance polar sombre US. Il conçoit clairement le cinéma comme un électro choc qui ébranle le spectateur, d’où cette sensation de volontarisme constant. Mais il n’empêche qu’indéniablement ça fonctionne. Quelque part entre les tics d’un Fincher première manière et Bollywood, Anurag Kashyap affirme paradoxalement une vraie patte par ses inspirations composites et dresse un portrait peu flatteur d’une Inde de pauvreté et de bidonville. Le radicalisme et le nihilisme peuvent heurter, mais en fermant à peu près toutes les portes de sortie et d’espoir, Psycho Raman reste un film haletant et glaçant. Nawazuddin Siddiqui est d’autant plus terrifiant qu’il n’en fait pas des tonnes, au point de donner une allure étrangement normale à son personnage de tueur illuminé. Psycho Raman est d’autant plus déstabilisant qu’il joue avec les codes bollywoodiens les plus douceâtres pour mieux plonger dans le versant de l’amoralité. Nulle identification héroïque n’est possible lorsque le flic se confond au tueur. Mais l’esthétique continue d’imposer ses postures chic et choc pour raconter l’abominable, ce qui finit de transformer Psycho Raman en objet parfaitement impur. On s’est peut-être laissé avoir par cet art de l’hybride et de la décharge électrique, mais on a aimé ça.

Sam was Here de Christophe Deroo

Sam was Here de Christophe Deroo

Pour un jeune cinéaste français, se lancer dans un film de genre aujourd’hui constitue une preuve de courage et d’inconscience compte-tenu de conditions de production aujourd’hui. Malheureusement au vu de la plupart des résultats, le plus souvent, même si l’on aimerait défendre les intentions du projet, il est très difficile de rester indulgent. Tourné intégralement aux Etats Unis, le premier long métrage de Christophe Deroo, Sam was Here apparaît donc plutôt comme une bonne surprise. Le film est nettement sous l’influence de ses modèles, comme en témoigne d’emblée une musique et une gestion de l’espace très carpenterienne. Le long générique de début qui alterne début de l’intrigue et défilé des crédits du film rappelle l’ouverture de Prince Of Darkness, avec ce même sens de la durée – jusqu’à son thème au synthé, très inspiré par celui de Howarth / Carpenter. Le reste sera de la même trempe : musique électro et espaces vides – maisons, motels, rues – lignes horizontales anxiogènes. C’est une des belles réussites de Sam Was Here que ce désir de suspension du temps, de faire monter l’angoisse par l’absence, par le sentiment de menace du lieu dénudé, abandonné, disséminant l’étrangeté par détails infimes. Sam arrive donc comme démarcheur dans une ville où personne ne lui ouvre, tandis que la radio semble n’avoir qu’une seule station et ne passer qu’une seule émission, celle d’un certain Eddy qui invite tous les auditeurs à dire ce qu’ils ont sur le cœur. C’est là que Sam apprend qu’un tueur en série sévit depuis quelques temps. D’abord invisibles, les habitants vont rapidement se montrer, et faire de Sam le bouc émissaire de leur fureur. Le scénario tient sur une page, et Sam Was Not Here a tendance à faire un peu de remplissage, à faire durer les plans (un moyen métrage aurait sans doute été plus efficace) ce qui partage le film entre son malaise croissant et ses baisses de rythme. Le décor désert, de cet Amérique fantôme rappelle certains épisodes de la Twillight Zone, tout comme cette propension à faire monter l’interrogation. Dans quel univers Sam a-t-il atterri, quels sont les motivations de ces habitants ? Et si Sam… ? Toutes les hypothèses traversent notre esprit et la plus belle idée de ce film à la fois singulier et (encore un peu trop) sous l’emprise de ses modèles est de se refuser à sombrer dans une révélation finale qui atténuerait le caractère énigmatique de l’ensemble. On pourra rester sur notre faim, et accuser Christophe Deroo ne s’être pas foulé pour trouver une explication. Mais c’est pourtant ce parti-pris même qui donne à Sam était là son parfum atypique et l’envie de suivre d’assez près l’avenir de son réalisateur.

En racontant l’Histoire de Seth, ce modeste employé travaillant dans une fourrière tombant amoureux d’Holly, une ancienne camarade de classe au point de décider de la séquestrer dans une cage au sous-sol, Pet laisser présager un face à face pesant qui aurait réveillé en nous le souvenir de la confrontation Samantha Eggar / Terence Stamp dans l’Obsédé de William Wyler. Mais c’est une toute autre direction que prend Pet lorsque la pauvre Holly révèle sa nature de psychopathe que Seth s’est donné comme but de « sauver », persuadé que sa thérapie sera plus efficace que n’importe quelle autre démarche médicale et que la force de son amour vaut tout. Ou se situe la folie et l’animalité ? Qui est le sauveur de l’autre ? Cette confrontation de deux folies dont l’une est plus puissante que l’autre était un très beau sujet, propre à offrir une fascinante réflexion sur la transmission du mal et sa perméabilité. Mais apparemment, Carles Torrens et son scénariste Jeremy Slater s’en foutent. Cette première révélation n’a hélas que la valeur d’un twist « malin », enlisant très rapidement Pet dans les effets faciles attendus et le plaisir de la péripétie, préférant effets chocs et renversement de situation à l’exploration des pistes qu’il avait généreusement tracées. Pet échouera donc à installer un climat dérangeant sur les vertiges de l’humain. Il en résulte un petit film d’horreur très anecdotique et prévisible dans son déroulement, accumulant les invraisemblances de situation au mépris de toute crédibilité psychologique.

Headshot de Kimo Stamboel et Kimo Tjahjanto

Vous vous souvenez de The Raid et de son pencak silat non-stop dans un immeuble, de ce déchainement de brutalité chorégraphique qui lui donnait l’aspect d’un long plan séquence sauvage ? Avec Headshot Kimo Stamboel et Timo Tjahjanto, déjà responsables du très sanglant Macabre, signent le film d’action uppercut de l’Etrange Festival 2016. Approximativement le concept est à peu près le contraire de celui où les protagonistes se castagnent sans perdre une goutte de sang. Ici, chaque coup est douloureux, arrachant un cri de souffrance. On nage en perpétuel paroxysme doloriste. Les têtes y sont littéralement écrasées à coup de poing, les jambes et les bras brisés. Ici, les brutes infâmes ne se contentent pas de tuer mais massacrent, exterminent. Headshot plonge dans un état de transe. Gore, radical, sans aucune espèce de tabou, Headshot rentre clairement dans les critères de la Catégorie III, celle qui à Hong Kong rassemblait les films les plus extrêmes se jetant de plein fouet dans la pulsion et l’hystérie. Headshot est à l’image de son incroyable prologue où le « méchant » s’évade de prison en exterminant tout le monde, employant les poings, l’arme blanche et les armes automatiques. Il explose tout sur son passage, les visages, comme le bon goût. Headshot ouvre la porte sur un autre monde, une forme d’enfer des hommes, de déchainement primitif parfois presque insoutenable, mais que la virtuosité de la mise en scène conduit vers une forme artistique sans équivalent. Evidemment, nous nageons dans le trivial et Au delà de l’incroyable spectacle cathartique que constitue Headshot, au détour de quelques séquences éprouvantes c’est également aux horreurs du monde qu’il nous renvoie. Vision d’enfants transformés en machine de guerre, de massacres collectifs dans un car… l’idée de barbarie carnage, malgré une outrance quasi fantastique ne parvient pas à se détacher du réel. La mise en scène d’Headshot est estomaquante, sublimant le carnage par un montage hyper-découpé. On se remémore les premiers John Woo en cette conception opératique d’une violence magnifiée par la forme, dans laquelle fusionnent mélodrame et ultra violence. On sourira d’ailleurs de la manière dont Kimo Stamboel et Timo Tjahjanto fusionnent bestialité et sentimentalisme, en composant une intrigue qui accorde une place prépondérante à l’histoire d’amour. Poursuivi par une horde de tueurs, Ismaël héros amnésique amoureux d’Aliine jeune médecin, part à la fois à la recherche de sa mémoire et de sa bien aimée enlevée. Pas de colombes s’envolant, mais des mouvements décomposés un-à-un qui nous laissent entre voir l’explosion humaine étape par étape de façon quasi abstraite. Il est fascinant d’assister à des scènes d’action aussi « visibles » ou aucun plan ne semble avoir été laissé au hasard. Si dans la première partie Headshot, parvient bien à entremêler son scénario à l’action pure, à installer son intrigue amoureuse la suite n’est pas du même niveau et l’intrigue devient vite le prétexte à l’enchainement des combats entre deux scènes de dialogues qui les introduisent. Malgré la virtuosité de l’ensemble le spectateur ne peut s’empêcher d’être pris d’un certain sentiment de répétition et de lassitude, à moins qu’il ne se décide à se laisser totalement porter par l’apocalypse chorégraphique du pencak silat. Et c’est vrai qu’en la matière, le spectacle est inouï et unique.

Vous vous souvenez de The Raid et de son pencak silat non-stop dans un immeuble, de ce déchainement de brutalité chorégraphique qui lui donnait l’aspect d’un long plan séquence sauvage ? Avec Headshot Kimo Stamboel et Timo Tjahjanto, déjà responsables du très sanglant Macabre, signent le film d’action uppercut de l’Etrange Festival 2016. Approximativement le concept est à peu près le contraire de celui où les protagonistes se castagnent sans perdre une goutte de sang. Ici, chaque coup est douloureux, arrachant un cri de souffrance. On nage en perpétuel paroxysme doloriste. Les têtes y sont littéralement écrasées à coup de poing, les jambes et les bras brisés. Ici, les brutes infâmes ne se contentent pas de tuer mais massacrent, exterminent. Headshot plonge dans un état de transe. Gore, radical, sans aucune espèce de tabou, Headshot rentre clairement dans les critères de la Catégorie III, celle qui à Hong Kong rassemblait les films les plus extrêmes se jetant de plein fouet dans la pulsion et l’hystérie. Headshot est à l’image de son incroyable prologue où le « méchant » s’évade de prison en exterminant tout le monde, employant les poings, l’arme blanche et les armes automatiques. Il explose tout sur son passage, les visages, comme le bon goût. Headshot ouvre la porte sur un autre monde, une forme d’enfer des hommes, de déchainement primitif parfois presque insoutenable, mais que la virtuosité de la mise en scène conduit vers une forme artistique sans équivalent. Evidemment, nous nageons dans le trivial et Au delà de l’incroyable spectacle cathartique que constitue Headshot, au détour de quelques séquences éprouvantes c’est également aux horreurs du monde qu’il nous renvoie. Vision d’enfants transformés en machine de guerre, de massacres collectifs dans un car… l’idée de barbarie carnage, malgré une outrance quasi fantastique ne parvient pas à se détacher du réel. La mise en scène d’Headshot est estomaquante, sublimant le carnage par un montage hyper-découpé. On se remémore les premiers John Woo en cette conception opératique d’une violence magnifiée par la forme, dans laquelle fusionnent mélodrame et ultra violence. On sourira d’ailleurs de la manière dont Kimo Stamboel et Timo Tjahjanto fusionnent bestialité et sentimentalisme, en composant une intrigue qui accorde une place prépondérante à l’histoire d’amour. Poursuivi par une horde de tueurs, Ismaël héros amnésique amoureux d’Aliine jeune médecin, part à la fois à la recherche de sa mémoire et de sa bien aimée enlevée. Pas de colombes s’envolant, mais des mouvements décomposés un-à-un qui nous laissent entre voir l’explosion humaine étape par étape de façon quasi abstraite. Il est fascinant d’assister à des scènes d’action aussi « visibles » ou aucun plan ne semble avoir été laissé au hasard. Si dans la première partie Headshot, parvient bien à entremêler son scénario à l’action pure, à installer son intrigue amoureuse la suite n’est pas du même niveau et l’intrigue devient vite le prétexte à l’enchainement des combats entre deux scènes de dialogues qui les introduisent. Malgré la virtuosité de l’ensemble le spectateur ne peut s’empêcher d’être pris d’un certain sentiment de répétition et de lassitude, à moins qu’il ne se décide à se laisser totalement porter par l’apocalypse chorégraphique du pencak silat. Et c’est vrai qu’en la matière, le spectacle est inouï et unique.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).