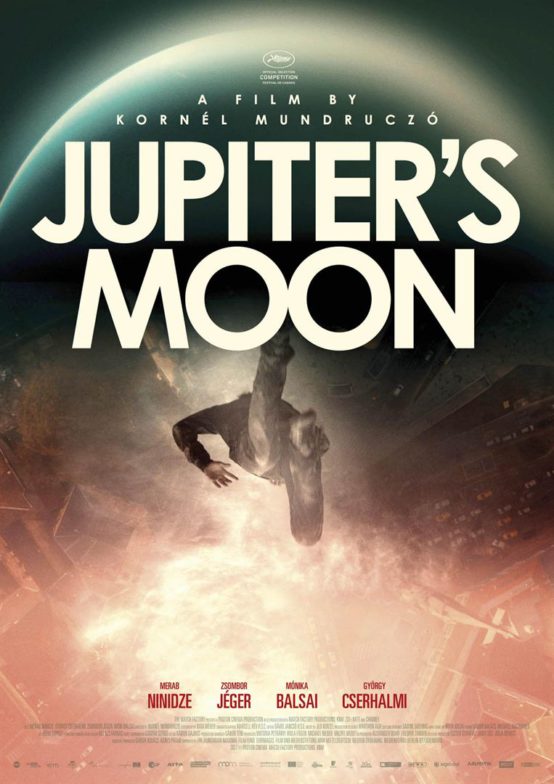

Et voilà, l’Étrange Festival 2017, c’est terminé. A vrai dire, en commençant par enchaîner les films sans grand intérêt, nous avons eu un peu peur de la qualité de cette édition, mais progressivement quelques œuvres ont réveillé nos espoirs. Parmi eux, le coup de cœur de Xanaé Bove, La Lune de Jupiter de Korel Mundruczo a obtenu le prix suprême du Festival « Le grand prix nouveau genre ». Voici donc la première partie de notre compte-rendu et commençons donc par nous débarrasser du moins bon, pour revenir très rapidement à l’essentiel !

On ne conseille pas ….

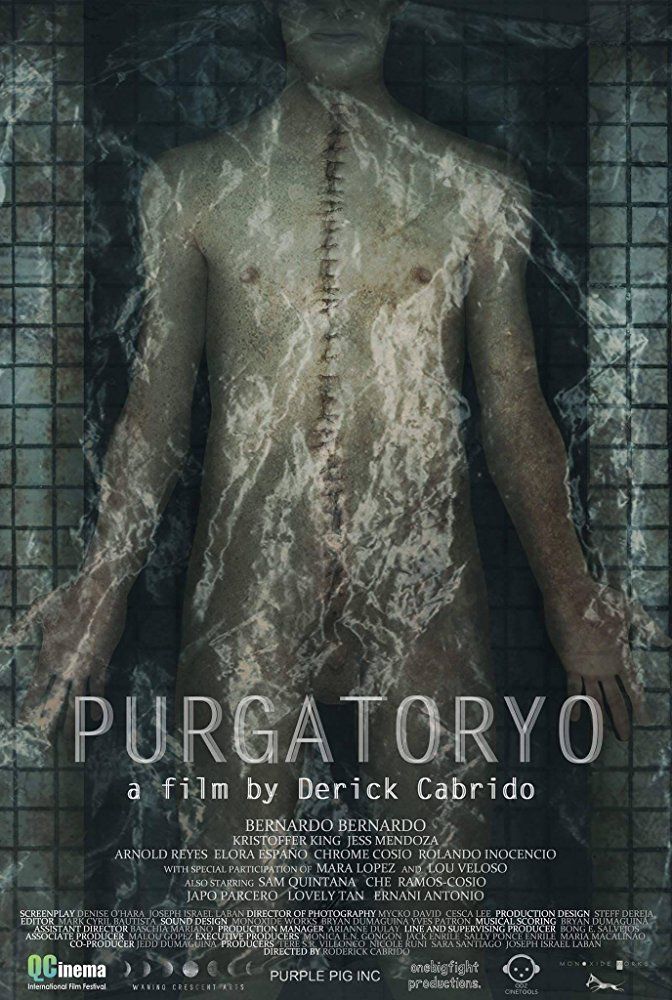

On peut au moins être gré à Bitch (Marianna Palka, USA, 2016) d’être fidèle à son si subtil titre. Bitch évoque donc la transformation du comportement d’une femme passant à l’état animal, devenant « chienne » après avoir été traitée comme telle par son mari et muselée, pauvre femme au foyer perdue dans ses obligations familiales. Elle voudrait parler, ou plutôt se faire entendre, faire entendre ses désirs, comme ce stage de dessin qu’elle aurait tant aimé faire. On ne niera pas que le constat est bien réel et les intentions louables. Le procès d’une société capitaliste et machiste tel que Todd Haynes l’avait magnifiquement fait dans Safe. Mais ici tout est tellement caricatural que rien ne fonctionne. Chaque personnage est composé à gros traits pour incarner une valeur, au point de tomber dans un comique ridicule… avant de verser dans une morale de la rédemption qui transforme le cynisme en miel. Venu des Philippines, Purgatoryo (Roderick Cabrido, Philippines, 2016) brille d’abord par son élégance formelle, la beauté du cadre et de sa photo avant de briller par son vide. On se demande bien où v a mener ce drame sordide axé autour des employés d’une morgue aux agissements pour le moins louches, et s’adonnant à la nécrophilie quand ils n’ont pas tiré leur coup, avant de s’apercevoir qu’il ne mène absolument à rien. Esthétisant, faussement subversif et creux. Low Life (Ryan Prows, USA, 2017) démarrait mieux, avec une première séquence cinglante et violente, ramenant à toute la subversion de la série B des années 80, celle de Ferrara ou de Lustig, sèche, animée par la force du réel. Mais peu à peu, le film s’embourbe dans un mix d’humour et de violence qui nous laisse sur le bas-côté. Il est triste de regarder un film s’effilocher progressivement et surtout de se sentir en retrait dans un humour au décalage poussif qui finit par nous laisser de marbre. On aurait aimé aimer ces aventures d’El Monstruo, son éloge des losers magnifiques aussi émouvants et hors du monde que les anti-héros de Jared Hess (Gentleman broncos), mais malheureusement, bien que sympathique, Low Life n’en reste pas moins raté. Ugly Nasty People (Cosimo Gomez, Italie/France/Belgique, 2017) mélange quant à lui humour trashouille, esthétique kitsch et violence post tarantinesque en attrapant tous les trains en retard. C’est ouvertement vulgos, mais du vulgaire pour rien, sans autre stratégie subversive que celle d’épater la galerie, filmé en mode « plus on en fait, plus ça marche ». Quand on pense que le titre est un hommage à Affreux, sales et méchants, on se rappellera combien la provocation de Scola avait de la substance politique et sociale. Nous avions déjà été échaudés par Baskin, et à vrai dire, Housewife (Can Evrenol, Turquie, 2017), le dernier opus de Can Evrenol, ne vient pas dissiper nos doutes. Certes, des références, Evrenol n’en manque pas, au point de pouvoir s’amuser à égrener toutes les citations, qu’elles soient explicites ou camouflées, parfois même de simples images repiquées ça et là : des magiciens (Lord of Illusions, Clive Barker, 1995), un peintre visionnaire aveugle (Dark Waters, Mariano Baïno, 1994), des enfants monstrueux aux allures de moines (Phantasm, Don Coscarelli, 1979) une mère enceinte du démon (Rosemary’s Baby, Roman Polanski, 1968), un sourire final énigmatique (The Church, Michele Soavi, 1987) et Argento par ci et Fulci par là, etc. etc. Sauf qu’à l’arrivée, malgré sa belle photographie, son climat vintage, et sa musique giallesque, Housewife est un salmigondis informe, se révélant incapable de raconter une histoire (non mais sérieusement, quelqu’un a vraiment relu le scénario ?) Si le ridicule, et sombrer dans le n’importe quoi étaient des objectifs, ils sont largement dépassés. (NDLR : Ah mais je vois Xanaé Bove qui arrive avec une voix nettement plus positive sur le film ! Laissons-là s’exprimer…) (O.R)

a mener ce drame sordide axé autour des employés d’une morgue aux agissements pour le moins louches, et s’adonnant à la nécrophilie quand ils n’ont pas tiré leur coup, avant de s’apercevoir qu’il ne mène absolument à rien. Esthétisant, faussement subversif et creux. Low Life (Ryan Prows, USA, 2017) démarrait mieux, avec une première séquence cinglante et violente, ramenant à toute la subversion de la série B des années 80, celle de Ferrara ou de Lustig, sèche, animée par la force du réel. Mais peu à peu, le film s’embourbe dans un mix d’humour et de violence qui nous laisse sur le bas-côté. Il est triste de regarder un film s’effilocher progressivement et surtout de se sentir en retrait dans un humour au décalage poussif qui finit par nous laisser de marbre. On aurait aimé aimer ces aventures d’El Monstruo, son éloge des losers magnifiques aussi émouvants et hors du monde que les anti-héros de Jared Hess (Gentleman broncos), mais malheureusement, bien que sympathique, Low Life n’en reste pas moins raté. Ugly Nasty People (Cosimo Gomez, Italie/France/Belgique, 2017) mélange quant à lui humour trashouille, esthétique kitsch et violence post tarantinesque en attrapant tous les trains en retard. C’est ouvertement vulgos, mais du vulgaire pour rien, sans autre stratégie subversive que celle d’épater la galerie, filmé en mode « plus on en fait, plus ça marche ». Quand on pense que le titre est un hommage à Affreux, sales et méchants, on se rappellera combien la provocation de Scola avait de la substance politique et sociale. Nous avions déjà été échaudés par Baskin, et à vrai dire, Housewife (Can Evrenol, Turquie, 2017), le dernier opus de Can Evrenol, ne vient pas dissiper nos doutes. Certes, des références, Evrenol n’en manque pas, au point de pouvoir s’amuser à égrener toutes les citations, qu’elles soient explicites ou camouflées, parfois même de simples images repiquées ça et là : des magiciens (Lord of Illusions, Clive Barker, 1995), un peintre visionnaire aveugle (Dark Waters, Mariano Baïno, 1994), des enfants monstrueux aux allures de moines (Phantasm, Don Coscarelli, 1979) une mère enceinte du démon (Rosemary’s Baby, Roman Polanski, 1968), un sourire final énigmatique (The Church, Michele Soavi, 1987) et Argento par ci et Fulci par là, etc. etc. Sauf qu’à l’arrivée, malgré sa belle photographie, son climat vintage, et sa musique giallesque, Housewife est un salmigondis informe, se révélant incapable de raconter une histoire (non mais sérieusement, quelqu’un a vraiment relu le scénario ?) Si le ridicule, et sombrer dans le n’importe quoi étaient des objectifs, ils sont largement dépassés. (NDLR : Ah mais je vois Xanaé Bove qui arrive avec une voix nettement plus positive sur le film ! Laissons-là s’exprimer…) (O.R)

On a aimé …

(NDLR : … Culturopoing schizophrène : voici l’avis de Xanaé Bove) Après Baskin, découvert lors de l’édition 2015 de l’Etrange Festival, Can Evrenol revient avec un deuxième film, Housewife, doublement sous influence : la tutelle plus que louable –entre autres- d’Argento et Fulci et son récit qui conte un rapport d’influence entre une héroïne, pas remise d’un traumatisme d’enfance et le gourou d’une secte new age. Le film du jeune cinéaste turc a beaucoup divisé ses spectateurs. Pour sa virtuosité plastique et sonore, son propos ambitieux et casse-gueule, il a emporté l’auteure de ces lignes. Housewife est somptueusement filmé dans des décors parfaitement adaptés à ce type de film gothique. Le tout, avec une bande-son noise ad hoc. La scène d’ouverture nous plonge au cœur du trauma avec maestria. Soulignons la performance de la jeune actrice française qui interprète l’héroïne tourmentée : Clémentine Poidatz. Housewife travaille sur les niveaux de réalité, la confusion entre cauchemars et réel, fantasmes et fait établi, la suggestion, le fait de pouvoir rentrer dans le cerveau d‘autrui. Ce qui en fait pour certains, un film grotesque, pour d’autres, un objet intégralement cinématographique. Hormis une avant-dernière scène un peu grand Guignol et trop longue, l’audace finale fait frissonner (de peur et de joie).

Tout le long, l’aspect mille-feuille de Housewife propose une passionnante errance dans les mystères de la psyché. Comme dit le pitch du film : There is only you and your dreams…. C’est à la fois rien et beaucoup.

Auteur de plus de 70 films expérimentaux autoproduits et une douzaine de documentaires (dont un sur la chanson engagée de Colette Magny et Paris pourri sur le punk parisien), l’exigeant et pointu cinéaste Yves-Marie Mahé nous livre avec Les Établissements Phonographiques de l’Est (EPE) (Yves-Marie Mahé, France, 2017) le portrait d’une salle culte parisienne. Mini page d’histoire et fait important de l’underground parisien, au siècle dernier,1988-1994, les E.P.E (soit, les Etablissements Phonographiques de l’Est- car situés métro Père Lachaise) furent un lieu pluridisciplinaire ayant accueilli le fleuron d’une scène artistique internationale expérimentale, radicale, industrielle, noise, avant-punk… dixit Mahé. Constitué d’entretiens sonores avec des acteurs ou fondateurs du lieu et de rares images d’archives ou articles de presse, flyers, sacs en plastique, programmes (avec tout ce que ça peut comporter de fétichisme), ce film a le mérite de ressusciter une scène bouillonnante et de restituer la passion et l’engagement salutaire des créateurs éclairés du lieu et des artistes qui s’y sont également investis. Le dernier quart d’heure du film emporte la partie avec l’hilarant témoignage de Lionel Fernandez de Sister Iodine qui y fit ses débuts, narrant la tension existante : la salle dédiée aux musiques indus jouxtait un bar royaliste, peuplé de skins et surtout, la venue du prince de l’expé japonaise, Keiji Haino qui ordonna à son petit ami de balayer les deux étages !… Et soudain, par la voie des archives, Haino est là… La suite à voir dans le documentaire de Yves-Marie Mahé.

The Misandrists (Bruce LaBruce, Allemagne, 2017) est un manifeste expérimental camp, mâtiné d’humour noir ou potache, suivant les scènes. Pas le meilleur LaBruce, mais un film nécessaire pour son irrévérence et sa façon d‘exister in your face, rappelant combien LaBruce est un des meilleurs héritiers de John Waters et Andy Warhol. Egalement, une relecture trash et malicieuse de grands films de guérilla féministe comme Born in Flames de Lizzie Borden ou autre témoignages d’Agit prop.

Bruce LaBruce le présente comme un complèment de son film de 2005 : The Raspberry Reich. Le titre se réfère à une cellule secrète de terroristes féministes qui a pour objectif de libérer les femmes, renverser le patriarcat. Le groupe est dirigée par Big Mother, habillée en bonne sœur, aidée d’autres nonnes délicieusement déviantes, chargées d’éduquer des bad girls, écolières attardées, toutes plus ou moins délinquantes et résilientes. Jusqu’à ce que l’une d’elles cache un homme dans la cave du couvent….

Voilà pour l’intrigue. Tourné en douze jours dans un décor unique, le couvent tordu où s’abritent ces dames et financé via Kickstarter, The Misandrists a quelques longueurs, voire lourdeurs, mais comporte des pépites. Le moment très réussi où le film porno gay réalisé par le groupe, casse et surtout, on appréciera l’humour camp trash de l’auteur canadien avec la réplique qui tue de Big Mother : « Two cocks and a cop in the same room, it’s more than I can stand ! »*, suivi de son évanouissement merveilleusement artificiel. Bonne nouvelle : le film va être distribué en France. Bruce LaBruce se réjouit à juste titre, de pouvoir encore trouver des distributeurs dévoués et courageux à l’heure où c’est plus ardu que jamais de faire des films provocateurs. Et nous de le remercier d’œuvrer pour cette chapelle de plus en plus dépeuplée. (X.B)

https://www.youtube.com/watch?v=BXuoTe8ma1s

On a été conquis par …

Mon, Mon, Mon Monsters de Giddens Ko (Taiwan, 2017)

Après le très artificiel et mécanique The Tenants Downstairs réalisé par Adam Tsuei et adapté par Giddens Ko d’après son propre roman nous étions quelque peu méfiants de Mon, Mon, Mon Monsters. Noire et frénétique, la nouvelle réalisation de Giddens Ko constitue d’autant plus une excellente surprise. Le cinéma de genre n’est jamais aussi passionnant que lorsqu’il se nourrit du réel, du social et des préoccupations contemporaines. C’est exactement ce qui se produit avec Mon, Mon, Mon Monsters qui prend pour cadre réel qu’il contamine par des monstres, un Taïwan nocturne avec ses clochards errants attaqués par deux étranges créatures venues des hauteurs de la ville, avant qu’elles ne retournent s’endormir dans leur carton. A travers une première séquence saisissante, on entrevoit instantanément la beauté du fantastique et le regard sur les laissés-pour-compte. C’est de cette part occultée du monde que naît la monstruosité. Un peu comme le fit Gary Sherman avec son Métro de la mort et son cannibale ayant appris à survivre après un effondrement, finissant par provoquer autant la compassion que l’horreur, Giddens Ko joue sur le sentiment de contradiction face à la norme, plus encore lorsqu’il intègre un second phénomène de société à travers l’expérience de son héros, Lin, lycéen martyrisé par un groupe dominant de camarades sadiques, face à l’indifférence de tous. Le portrait de la jeunesse taïwanaise par Giddens Ko est tout sauf angélique. Voulant coûte que coûte s’intégrer au groupe, Lin participe vite à leurs frasques nocturnes dans des actes de délinquance qui renvoient au souvenir d’Orange Mécanique. Ils s’en prennent à des vieillards séniles pour s’amuser avec eux, jusqu’à tomber nez à nez avec l’une des sœurs monstres qu’ils vont séquestrer… pour la torturer. D’abord soumis à la loi collective, prenant conscience de l’innommable et de la barbarie, Lin va tenter d’enrayer la machine, en se prenant de pitié pour cette petite goule, supportant de plus en plus difficilement la vue de sa souffrance. Lin offrira son sang à cette fillette sanguinaire pour l’empêcher de devenir exsangue dans une magnifique séquence qui renvoie aux plus belles illustrations contemporaines du mythe du vampire comme avait pu l’être Near Dark. On y retrouve certaines traces romantiques, dont celle de la lumière du jour qui enflamme celle qui émerge de l’obscurité. Giddens Ko se laisse fasciner par cette dichotomie entre la sauvagerie de celle qui chasse pour se nourrir et l’abjection de celui qui observe la douleur de celle qu’il torture. Sur le thème classique du « monstre n’est pas celui qu’on croit », Mon, Mon, Mon Monsters a quelque chose de trompeur dans sa propension à offrir un parfait divertissement populaire pour adolescents, survolté et violent, tout en plongeant dans une vision totalement misanthrope et pessimiste du monde. L’esthétique et le montage épousent l’énergie juvénile comme en connivence avec l’hystérie des personnages. Même si la mise en scène est moins inventive et plus tape-à-l’œil que chez Sono Sion, Giddens Ko y trahit le regard désenchanté avec la même verve qu’un Tag. Le spectacle est gore, parfois éprouvant dans sa cruauté, jusqu’à en devenir parfois glaçant, mais son rythme trépidant le dote toujours d’une curieuse luminosité. La beauté de la liberté émergeant de la mort et de l’apocalypse. (O.R)

Après le très artificiel et mécanique The Tenants Downstairs réalisé par Adam Tsuei et adapté par Giddens Ko d’après son propre roman nous étions quelque peu méfiants de Mon, Mon, Mon Monsters. Noire et frénétique, la nouvelle réalisation de Giddens Ko constitue d’autant plus une excellente surprise. Le cinéma de genre n’est jamais aussi passionnant que lorsqu’il se nourrit du réel, du social et des préoccupations contemporaines. C’est exactement ce qui se produit avec Mon, Mon, Mon Monsters qui prend pour cadre réel qu’il contamine par des monstres, un Taïwan nocturne avec ses clochards errants attaqués par deux étranges créatures venues des hauteurs de la ville, avant qu’elles ne retournent s’endormir dans leur carton. A travers une première séquence saisissante, on entrevoit instantanément la beauté du fantastique et le regard sur les laissés-pour-compte. C’est de cette part occultée du monde que naît la monstruosité. Un peu comme le fit Gary Sherman avec son Métro de la mort et son cannibale ayant appris à survivre après un effondrement, finissant par provoquer autant la compassion que l’horreur, Giddens Ko joue sur le sentiment de contradiction face à la norme, plus encore lorsqu’il intègre un second phénomène de société à travers l’expérience de son héros, Lin, lycéen martyrisé par un groupe dominant de camarades sadiques, face à l’indifférence de tous. Le portrait de la jeunesse taïwanaise par Giddens Ko est tout sauf angélique. Voulant coûte que coûte s’intégrer au groupe, Lin participe vite à leurs frasques nocturnes dans des actes de délinquance qui renvoient au souvenir d’Orange Mécanique. Ils s’en prennent à des vieillards séniles pour s’amuser avec eux, jusqu’à tomber nez à nez avec l’une des sœurs monstres qu’ils vont séquestrer… pour la torturer. D’abord soumis à la loi collective, prenant conscience de l’innommable et de la barbarie, Lin va tenter d’enrayer la machine, en se prenant de pitié pour cette petite goule, supportant de plus en plus difficilement la vue de sa souffrance. Lin offrira son sang à cette fillette sanguinaire pour l’empêcher de devenir exsangue dans une magnifique séquence qui renvoie aux plus belles illustrations contemporaines du mythe du vampire comme avait pu l’être Near Dark. On y retrouve certaines traces romantiques, dont celle de la lumière du jour qui enflamme celle qui émerge de l’obscurité. Giddens Ko se laisse fasciner par cette dichotomie entre la sauvagerie de celle qui chasse pour se nourrir et l’abjection de celui qui observe la douleur de celle qu’il torture. Sur le thème classique du « monstre n’est pas celui qu’on croit », Mon, Mon, Mon Monsters a quelque chose de trompeur dans sa propension à offrir un parfait divertissement populaire pour adolescents, survolté et violent, tout en plongeant dans une vision totalement misanthrope et pessimiste du monde. L’esthétique et le montage épousent l’énergie juvénile comme en connivence avec l’hystérie des personnages. Même si la mise en scène est moins inventive et plus tape-à-l’œil que chez Sono Sion, Giddens Ko y trahit le regard désenchanté avec la même verve qu’un Tag. Le spectacle est gore, parfois éprouvant dans sa cruauté, jusqu’à en devenir parfois glaçant, mais son rythme trépidant le dote toujours d’une curieuse luminosité. La beauté de la liberté émergeant de la mort et de l’apocalypse. (O.R)

Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico (France, 2017)

Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico (France, 2017)

Avec Les Garçons sauvages, Bertrand Mandico nous venge un peu de l’absence d’étrangeté d’une bonne partie de la sélection. Suivant le sillon de ses fabuleux courts-métrages, en particulier Notre Dame des hormones et Y a t-il une Vierge encore Vivante ?, il leur ajoute une ligne narratrice inattendue, l’intrigue s’accrochant au fil du récit – presque – classique des aventures maritimes de ces bien mauvais garçons embarqués malgré eux sur un bateau, pour expier leurs péchés : ils ont violé leur professeur préférée et l’ont laissée mourir, attachée nue sur un cheval fougueux. Désormais livrés aux mains d’un capitaine bestial et lubrique, quelle sera donc l’issue de ce voyage sur les vagues déchaînées ? On entrevoit dès le départ cette atmosphère suprêmement déliquescente inspirée par les sévices de Sade, mais plus encore par les perversions de Georges Bataille, avec cette ironie perverse et transgressive d’un univers dominé par le fantasme sexuel.

Mandico triture l’image, retourne aux origines du cinéma, à sa magie, aux effets spéciaux de superposition d’image langienne tout autant qu’au cinéma le plus bis, comme celui d’un Polselli de Riti, magie nere e segrete orge nel trecento… Il est justement là le génie de Mandico, en ce métatextuel réapproprié pour un univers si singulier et intime, réunion impossible des Arts, du plus respectable au plus trivial. Le sublime comme disait Hugo dans William Shakespeare, joint les extrêmes et n’a rien de délicat ; Mandico courtise ce dangereux abîme. C’est l’occasion pour le cinéaste de travailler un somptueux noir et blanc, ce qui ne l’empêche pas de revenir régulièrement vers les démentes trouées colorées dont il a le secret. On pense parfois au travail formel de Guy Maddin sur La Chambre interdite, provoquant cette même sensation de film perdu, avec ses craquelures, son image aux teintes passées. A l’instar du cinéaste canadien, Mandico a ce sens du sérial, du roman à la Jules Verne, du feuilletonnesque, du personnage démiurgique abracadabrant, conquérant, aliéné, obscène.

Le plus fascinant demeure la manière dont Mandico prend un malin plaisir à égarer le spectateur dans ses propres sens, et ses propres orientations sexuelles. Qualifier Les Garçons Sauvages de transgenre serait trop facile tant il ne cesse de se contaminer lui-même, de s’échapper de ses propres élans de séduction. De s’annuler, puis de renaître. Il explore plus que jamais l’esthétique gay, baignée de virilité moite, avec ses éphèbes imberbes et ruisselants, ses marins à la Genet (Querelle de Fassbinder n’est pas très loin non plus) plongés dans leurs étreintes. Puis, dans cette île mystérieuse semblant tout droit sortie de l’imagination de Burroughs, la végétation phallique nourrit les héros de son sperme et leur offre l’extase ou l’agonie. Mais quelle malice, quelle ironie. Passant de l’ode homosexuelle à l’éloge de la femme envoyant valser tous les codes virils désormais ridiculisés, Les Garçons sauvages nous égare joyeusement en mettant à mal(e) nos certitudes. A bas l’arrogance et la bestialité masculine ! Et si ces garçons sauvages n’avaient existé que pour le plaisir de leur métamorphose en chrysalide féminine ?

Quelle que soit la position choisie, on est merveilleusement dupé. Homme ou femme, peu importe ! Tout n’est qu’apparence. Bertrand Mandico redonne un sens au mot « trip » à prendre dans tous les sens du terme. Fou et follement beau, magnifique expérience hallucinogène, Les Garçons sauvages stimule notre imaginaire et notre rapport à l’interdit, et déclenche nos propres désirs dont le premier est de replonger dans ce rêve érotique et fantastique, ce jardin des délices. (O.R)

La Lune de Jupiter de Kornél Mundruczó (Hongrie/Allemagne, 2017)

La Lune de Jupiter de Kornél Mundruczó a été une expérience forte car, outre les divisions entre spectateurs (certains portent le film aux nues, d‘autres le détestent, l’intermédiaire est rare), rarement, un film ne m’a autant partagée. Une vision schizophrénique, disons : 75% en adéquation, 25% à l’extérieur du film. Mais La Lune de Jupiter est tellement inclassable, bravant tout sur son passage et bluffant visuellement, que par delà cette division, il y a sinon adéquation (totale), fascination. Un film qui entête longtemps après sa vision, fait assez rare pour être signalé. La Lune de Jupiter fait gamberger pour des bonnes et mauvaises raisons : les ellipses scénaristiques sont-elles là pour travailler intelligemment, activement le spectateur ou bien un manquement au récit, une maladresse non élucidée ? On y reviendra lors de sa sortie le 22 novembre.

Il s’agit du septième film de Kornél Mundruczó (tout juste 42 ans), également acteur et metteur en scène de théâtre hongrois. Il survient après le remarquable et remarqué White God (prix un Certain Regard au Festival de Cannes 2014) qui partait du postulat qu’en Hongrie tous les chiens bâtards étaient chassés et exterminés, ce qui donnait lieu à une époustouflante parabole politique et au plus grand film canin jamais vu : notamment, la séquence de coup foudre entre le chien vedette et sa dulcinée.

Kornél Mundruczó affirme que les deux films traitent des croyances et des différentes façons de regarder une histoire. La Lune de Jupiter développe cette question, et poursuit la trame de White god. Effectivement, le film pose des questions sur les croyances. En premier lieu, celle du spectateur : jusqu’où va-t-il adhérer –ou pas- au pacte que lui propose le réalisateur ? Où, quand repose la fameuse suspension of disbelief (ce moment cher au poète Samuel Coleridge où le spectateur met de côté son scepticisme) ?

Soit, la rencontre entre Stern, médecin hongrois au bout du rouleau, alcoolique et déclassé et le réfugié syrien, Aryan, qui se découvre la faculté de voler, après qu’un flic lui ait tiré dessus. Devant racheter une dette (dans tous les sens du terme), le docteur véreux va d’abord exploiter le syrien volant, jusqu’à ce que… Fou d’ambition, défiant toute classification, avec une indifférence au ridicule qui force le respect, La Lune de Jupiter épouse plusieurs genres : relecture mystique du film de superhéros à la Marvel avec son réfugié aux super pouvoirs ; parabole politique proche de White God ; conte engagé avec la naïveté que ça peut comporter et quelques phrases didactiques, type : « Où pourrai-je aller ? demande le réfugié traqué comme une bête. – Il n’y a pas un coin sans les blessures de l’histoire, rétorque le Dr. Stern. La formulation est belle, mais maladroite.

Kornel Mundruczo explore les grands thèmes archi casse-gueule de la rédemption, la force de la croyance, l’amitié, le pouvoir de la manipulation des images et des médias (le passage discutable où de migrant, Aryan devient terroriste), la question de l’émigration et donc, du terrorisme, et nonobstant, le film éblouit, même si parfois il agace.

Ce mélange de genres fait précisément sa force et sa fragilité, une force qui finit par emporter toute résistance sur son passage, tant la Lune éblouit et surprend. D’abord, il y a ces magistraux plans-séquences, véritables prouesse de mise en scène, impliquant autant une direction d’acteurs au cordeau qu’une caméra virtuose, accompagnés par les sublimes nappes sonores de l’Australien Jed Kurzel. Ensuite, il y a les scènes de vol qui convoquent à chaque fois une nouvelle vision plus inspirée et étonnante que la précédente. Puis, il y a cette audace mâtinée d’une confiance tranquille dans son propos, faisant de La Lune une sorte de blockbuster mystique, rappelant le grand Cloud Atlas de Tykwer et sœurs Wachowski. Enfin surtout, le film dégage une grande émotion, rationnelle : la relation entre Stern et Aryan et plus mystérieuse : le souffle lyrique du film, sa portée métaphysique. Une sorte d’épiphanie, intraduisible par les mots, transmissible par ce qui relève proprement du Cinéma.

Comme dit Stern : les gens ont oublié de regarder en haut .

En réalisant ce film, Kornél Mundruczó vise haut et loin, littéralement. Pour certains, il s’agira d’une démesure non maîtrisée : qui trop embrasse mal étreint, pour d’autres, cette outrance provoque une joie sans limites : la confirmation qu’on a bien à faire à un cinéaste totalement unique dans son art. Laissons-lui la parole : Il faut essayer de trouver un nouveau langage cinématographique. C’est difficile. Mais quand je commence un nouveau film ou une pièce de théâtre, je me pose toujours la question: « Comment pouvoir y arriver », sinon je ne suis pas motivé. J’ai besoin d’être dans un territoire inconnu. (X.B)

Tokyo Vampire Hotel (Sono Sion, Japon, 2017)

Tokyo Vampire Hotel (Sono Sion, Japon, 2017)

Cette version de Tokyo Vampire Hotel présentée à l’Étrange Festival est un remontage par Sono Sion de la série de 10 épisodes, auquel il ajoute des séquences et une fin alternative. Sono propose une histoire délirante de deux clans de vampires pour dominer le monde, les Corvin et les Dracula, en parodiant allégrement la saga Twillight. En y ajoutant la menace de l’apocalypse dans le Tokyo interlope de 2021 il agence un immense chaos de gore et d’action insensée, dont lui seul semble détenir la formule, où la folie visuelle s’accorde à l’hystérie de l’atmosphère. On retrouve plutôt ici le Sono de Tokyo Tribe ou Why Don’t You Play in Hell ?

Sono Sion s’adonne pour la première fois aux références explicites, des stéréotypes du film de vampire (on croit même voir du Jean Rollin dans ses jeunes créatures diaphanes se tenant par la main) jusqu’au Scarface de De Palma pastiché lorsqu’un vampire-gangster dézingue tout le monde à la mitraillette, en hurlant de sa balustrade – décor rococo et fontaine comprises. Le montage est déconcertant et l’on soupçonne Sono de l’avoir fait un peu à la va-vite, le trop-plein est parfois indigeste, mais le spectacle confine à l’hallucination absolue, toujours jouissif, emmené par cette inimitable poésie du fracas, triviale, et ses visions partagées entre le bordel et la grâce. Ses visions infernales rappellent parfois celles d’un Tsukamoto dans Tetsuo II.

On est évidemment très curieux de découvrir un jour (où ? Comment ?) la série dans son intégralité. Tokyo Vampire Hotel épouse les formes de l’apocalypse et se laisse contaminer par elle…

Une fois de plus, par-delà la légèreté et la dérision, le cinéaste livre une œuvre d’une noirceur saisissante. Si l’Enfer est joyeux, foutraque, ludique, transfiguré par sa folle énergie, le plaisir d’aller toujours plus loin, l’enfer n’en est pas moins bien là. Que l’on soit vampire ou humain, l’existence ressemble à une malédiction dont on ne peut sortir : « sortir du monde » « sortir de la vie », « sortir de soi », pleure l’héroïne dans un magnifique monologue. Quel que soit le registre, l’inquiétude de Sono guette portée par cet amour indéfectible pour une jeunesse au bord du gouffre. (O.R.)

9 Doigts (F.J. Ossang, France, 2017)

9 Doigts (F.J. Ossang, France, 2017)

Le noir et blanc est la quintessence des films de F.J. Ossang, et la pellicule la peau même de son cinéma. Des paysages somptueux, des intérieurs post-industriels d’une terre perdue pour tous : on n’échappe pas à la mélancolie criante de 9 doigts.

Le dernier film de Ossang est le chant funèbre et lumineux d’une complicité qui n’a plus de raison d’être, dans les couloirs d’une maison hantée par la peste et d’un vaisseau fantôme empli de marins errant sans port au temps de la toute-puissance du plutonium. Film de furie contre la mort, tombeau pour les amis disparus. (G.B)

* » 2 bites et un flic, dans la même pièce, c’en est trop pour moi! »

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).