JOUR 2- Psychocandies, comme diraient le groupe Jesus & MAry Chain, soit des bonbons empoisonnés.

Xanaé propose deux coups de cœur pour deux films, radicalement différents–hormis qu’ils ont pour cadre les années 70: un documentaire sur des activistes d’extrême gauche, The Weather Underground et une comédie sur l’âge ingrat : Girl Asleep. Un point commun : c’est explosif : attentats chez les premiers, dynamitage des codes chez la deuxième. Et pour Olivier, du polar merveilleux malaisien enthousiasmant et du réalisme mexicain contaminé par le monstrueux.

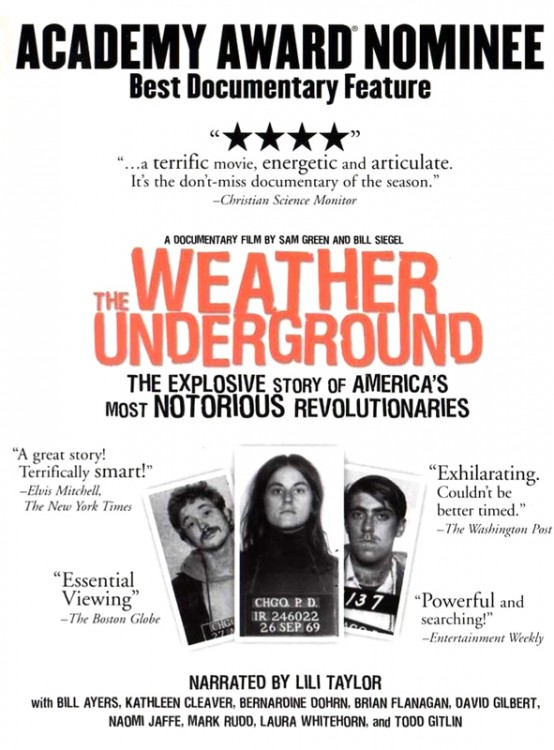

Weather Underground– de Sam Green et Bill Siegel.

Maintenant que la diffusion de cet excellent documentaire est passée, réjouissez-vous : vous pouvez le visionner intégralement, ici :

De la fin 60 à la deuxième moitié des années 70, le groupe d’activistes de la Côte Est, the Weather Underground défraya la chronique. Deux déclics provoqueront leur naissance : l’assassinat crapuleux de Fred Hampton, un des porte-paroles les plus charismatiques des Black Panther, tué, chez lui, dans son sommeil par un flic et l’intensification des bombardements au Vietnam, nonobstant les nombreuses marches pour la paix, rassemblant jusqu’à 500 000 personnes. Datant de 2002, le film a même été nommé pour l’Oscar du meilleur documentaire. Nomination amplement méritée, car il est passionnant, non seulement par son contenu, mais aussi par sa forme. Granuleux des images d’archives triturées en tout sens, confrontations passé/présent quand par exemple, les acteurs retournent sur les lieux de leurs actions, voire attentats, un contrechamps très intéressant : le témoignage d’un ancien du FBI, chargé d’enquêter sur eux… Nous entendons ici les principaux activistes : l’iconique Bernardine Dorn qui raconte sa vie de clandestinité ; le charismatique Mark Rudd et tous les autres aux trajectoires uniques : jeunes étudiants privilégiés, sortis du campus pour se rendre dans les quartiers ouvriers y parler du Vietnam et des inégalités. Emouvant témoignage que celle qui a quitté mari, enfants et travail pour éprouver le test du cran : un défi pour être plus vivant ou abandonner le confort bourgeois. Leur but : rendre la guerre visible aux yeux de tous. Nous pensions que de ne rien faire dans une période de violence répressive, c’était de la violence. Un documentaire toujours d’actualité (X.B.)

De la fin 60 à la deuxième moitié des années 70, le groupe d’activistes de la Côte Est, the Weather Underground défraya la chronique. Deux déclics provoqueront leur naissance : l’assassinat crapuleux de Fred Hampton, un des porte-paroles les plus charismatiques des Black Panther, tué, chez lui, dans son sommeil par un flic et l’intensification des bombardements au Vietnam, nonobstant les nombreuses marches pour la paix, rassemblant jusqu’à 500 000 personnes. Datant de 2002, le film a même été nommé pour l’Oscar du meilleur documentaire. Nomination amplement méritée, car il est passionnant, non seulement par son contenu, mais aussi par sa forme. Granuleux des images d’archives triturées en tout sens, confrontations passé/présent quand par exemple, les acteurs retournent sur les lieux de leurs actions, voire attentats, un contrechamps très intéressant : le témoignage d’un ancien du FBI, chargé d’enquêter sur eux… Nous entendons ici les principaux activistes : l’iconique Bernardine Dorn qui raconte sa vie de clandestinité ; le charismatique Mark Rudd et tous les autres aux trajectoires uniques : jeunes étudiants privilégiés, sortis du campus pour se rendre dans les quartiers ouvriers y parler du Vietnam et des inégalités. Emouvant témoignage que celle qui a quitté mari, enfants et travail pour éprouver le test du cran : un défi pour être plus vivant ou abandonner le confort bourgeois. Leur but : rendre la guerre visible aux yeux de tous. Nous pensions que de ne rien faire dans une période de violence répressive, c’était de la violence. Un documentaire toujours d’actualité (X.B.)

Girl Asleep de Rosemary Myers

Girl Asleep de Rosemary Myers a divisé la rédaction. Pour Olivier R, c’est un film gentillet et anodin,. Sur son versant excentrique : – du sous Wes Anderson et versant onirique : -du sous Donnie Darko, et surtout, il trouve le traitement de l’adolescence in fine très archétypique et illustratif dans la mise en avant de son « originalité » et de ses écarts imaginaires vintage.

Pour Xanaé B, le principe de plaisir a emporté tout sur son passage.

Premier film de l’australienne Rosemary Myers, Girl asleep est une adaptation de la pièce à succès qu’elle avait elle-même montée au Windmill Theatre. Matthew Whittet, l’auteur de la pièce, l’a adaptée pour l’écran. Si le film convoque certes Wes Anderson, Napoleon Dynamite, voire un des meilleurs Todd Solodnz : Bienvenue dans l’Age Ingrat, son charme fou, lui, est unique. Girl Asleep narre de façon tonique, cruelle et tendre à la fois l’échappée onirique exubérante d’une adolescente introvertie. Soit, Greta Driscoll, nouvelle venue dans un lycée où règnent trois pétasses hostiles dites les triplettes et où son seul ami est un gay qui s’ignore : Elliot. A son insu, sa mère va organiser une grosse fête d’anniversaire pour ses 15 ans. Mrs Driscoll est autant extravertie, sensuelle et en phase avec son époque : les années 70 que Greta est mal dans sa peau et « old school ». Elle ne veut pas grandir, encore moins être « populaire ». Passera-telle le cap de l’enfance ou restera-t-elle éternellement coincée ?- dans tous les sens du terme. Dit comme ca l’intrigue peut paraître terriblement puérile, mais c’est précisément le sujet de ce film : comment sortir de l’âge ingrat ? D’ailleurs il faudra en sortir littéralement en franchissant une forêt.

Le film ne boude pas son plaisir de se référer aux années libertaires qu’étaient les 70S : looks outrés, déferlantes de couleurs, clins d’œil à l’émission culte de disco : Soul Train : l’arrivée dansée des invités à la fête… Un plaisir contagieux : 77 minutes drôles et inventives. Les informations habituelles passent par des détournements ludiques : le titre du film sur un acteur peint comme un mur qui se confond avec le décor derrière lui ; « le jour d’après » indiqué sur la porte des toilettes ; « le jour de la fête » inscrit sur les ballons de la soirée… Le film ouvre sur un long et laborieux monologue d’Eliot tentant la conquête amicale de Greta qui se conclue par un plan enfin rapproché et la phrase que le film va s’amuser à malmener : 15 ans, c’est le tournant d’une nouvelle ère. Alternant tendre ironie à l’égard du personnage (la musique You make me feel I’m real qui introduit sa soirée alors que Greta est dans ses petits souliers…roses et rêve de s’évaporer, ce qui finira par arriver…) et moments d’empathie totale, Girl Asleep traduit avec humour et inventivité le malaise de l’adolescence et le sentiment de rejet que ca peut impliquer. Il passe ainsi non seulement par le truchement du conte et du clin d’œil aux années 70, mais aussi par des métaphores qui font mouche : Greta a un attachement excessif à la boite à musique que sa mère lui adonné pour ses 5 ans : ce sont toujours les mêmes chansons . Elle doit changer de musique, comme lui dira un avatar maternel -une mère littéralement givrée- quand Greta passe de l’autre côté. Raconter davantage cette odyssée tragi-comique serait inutile tant le plaisir distillé est communiqué par des astuces visuelles et une douce insolence qui passe par les images et non les mots. Des images d’Epinal de l’adolescence, sans cesse bousculées et revisitées. Un retour sur un âge vraiment ingrat et à grain qui convoque à la fois le rire et une émotion pour tous ceux qui connurent le sentiment de différence à l‘adolescence. Pas un grand film, mais un immense plaisir qui, de plus, se paye le luxe d’avoir une dimension cathartique. Déjà acclamé au Festival de Berlin, Girl Asleep , a obtenu plusieurs prix à divers festivals en Australie et aux USA. Le film peut diviser car l’alchimie est fragile et la frontière entre le détournement psychanalytique malicieux et la niaiserie, fine ; ce qui en fait sa force et sa limite. (X.B)

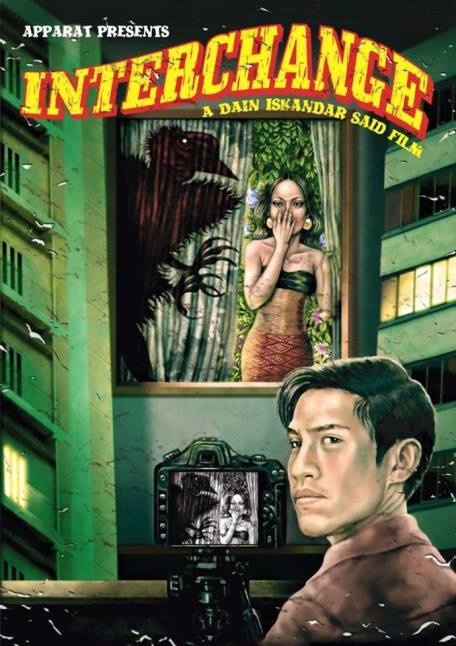

Interchange commence comme un polar urbain asiatique crépusculaire, sur un terrain connu à à la fois séduisant et sans surprise : ville pluvieuse, découverte d’un cadavre dans la cave d’un cabaret sordide, investigation de la police. Mais les codes du genre de ce troisième long métrage de Dain Said agissent rapidement comme un leurre, pour mieux glisser vers un ailleurs énigmatique imposant son propre espace, son propre fonctionnement. Très vite les indices débouchent sur un climat envoûtant et magnétique, par la résurgence des traditions ancestrales. Le cinéaste réussit habilement à faire se rejoindre le réalisme le plus contemporain au merveilleux. Ce sont justement les fantômes du passé qui s’immiscent dans les immeubles, dans la rue, les tribus décimées, les victimes des « colonisateurs » qui reviennent réclamer vengeance. L’intervention du chamanisme envoûte, avec ses hommes oiseaux, ces âmes emprisonnées dans des photos sous plaques de verre. Toute la force d’Interchange repose sur cette ouverture du quotidien le plus palpable sur l’essence originelle du monde. Sur cette résistance des mythes et des légendes, la rébellion contre le réel et la modernisation, dans le magnifique Wolfen, Michael Wadleigh fait du loup blanc apparaissant au milieu des buildings, l’incarnation de la majesté disparue du monde et de la culpabilité des hommes. Dans Interchange, telle une faille temporelle, un tunnel d’égout ouvre sur un passage secret vers une forêt vierge. Le passé, la féerie, les rêves animistes et fantastiques, la beauté innée des êtres et des choses survivent, clandestins et cachés. Ils renaissent et surveillent. Ils incitent à la croyance. Interchange constitue une invitation au voyage qui laissera les sceptiques et les fous du cartésianisme sur le côté, mais enchantera ceux qui croient encore à la candeur poétique du cinéma. (O.R.)

Parfois on donne le mot « expérimental » aux objets les plus mal fichus du monde, qui trahissent leur amateurisme dès les premières secondes. Mesdames et messieurs, craignez de rentrer dans l’Enfer du vice filmé au caméscope, craignez de vous aventurer dans le Dark Circus à qui nous décernons la palme d’or du film le plus ridicule du festival. On pourrait parler des heures de cet objet, qui dure moins d’une heure et demie et en paraît quatre. Imaginez le monde de Kenneth Anger filmé par Antoine Pellissier et vous aurez une idée de ce qu’est ce truc, qui n’aurait jamais du sortir du disque dur de sa réalisatrice Julia Ostertag, plongée d’une pauvre jeune femme dans un univers occulte et sataniste qui prend la forme d’un alignement de happenings sm ou chacun joue le visage du mal à coup de piercing et de fouet. Pourquoi diable la cinéaste a-t-elle demandé aux performers d’incarner des « maitresses » maléfiques ou des dandy mystérieux ? Pourquoi les a-t-elle pris pour des acteurs au point de les ridiculiser à l’extrême ? Pourquoi ne s’est-elle pas contenter d’aller filmer les performances telles quelles, sans s’essayer à la fiction ? ça n’aurait pas rendu l’objet plus réussi, mais au moins il aurait l’excuse de nous mettre en face du réel, sans cette sensation de prétention incroyable, où toute intention d’imaginaire tombe à plat. Même si nous sommes réservés sur l’univers de Maria Beatty (c’est assez comparable dans sa mise en place d’un univers d’artifices fantasmatiques qui se prend très au sérieux) nous préférons assez largement sa manière de restituer en images certaines pratiques extrêmes. Mal joué, pas mis en scène, esthétiquement Dark Circus ferait passer Hellraiser pour Barry Lyndon. Adolescents, nous voulions faire des films d’atmosphère en empruntant un chandelier et des capes et en demandant à nos potes de prendre un air super mystérieux. Mais bon voilà ça ne serait jamais passé dans un festival. Si dans Dark Circus il y a souffrance, il s’agit bel est bien de celle du spectateur qui peine à ne pas rire et à sombrer dans la torpeur. (O.R)

La region Salvaje d’Amat Escalante

La region Salvaje d’Amat Escalante

Une famille mexicaine qui s’anéantit, un couple qui se décompose. La region salvaje nous invite au spectacle de la dégradation des rapports humains, à l’implosion des cellules conventionnelles… et à une forme de reconstruction atypique. Comme une avancée salvatrice, la société patriarcale et la virilité sont de plus en plus mis à mal dans le cinéma moderne, l’idée que cette convention est désormais inacceptable. De fait, dans le film d’Amat Escalante, la charge est aussi sèche qu’explicite et nourrit le cheminement d’une héroïne qui va s’extraire lentement des mécaniques sexuelles qu’on lui impose : femme soumise jusqu’au bout dans sa place d’esclave. Dans l’acte sexuel seul le plaisir masculin importe. « C’était bon » lance le mari sans même penser à sa partenaire – celui-même qui déteste les « tapettes », mais qui trompe son épouse avec son beau frère. Le tableau n’est pas réjouissant, le traitement à l’unisson. De fait La Région salvaje est une oeuvre charnelle qui évoque la sexualité de manière très frontale et dans lequel le droit au désir, au plaisir féminin devient presque l’unique moyen de consacrer sa liberté. UN élément fantastique vient se greffer au quotidien, enrayer sa mécanique et signaler son dysfonctionnement, débouchant sur une forme de réalisme magique qui constitue à la fois l’objet de l’épouvante, et une porte ouverte sur la fuite, l’évasion. La Région Salvaje est donc l’histoire d’une frustration dénouée par l’entremise du retour à l’originel, au pulsionnel au primitif. Les références sont évidentes, l’idée d’une monstruosité paradoxale réveillant l’extase et la sexualité refoulée ne cache pas la citation directe du Possession de Zulawski, cet hommage se déclinant pour offrir les plus charnelles et troublantes séquences du film. Escalante s’inscrit parfaitement dans la tradition du cinéma mexicain auquel appartient Reygadas. C’est extrêmement maitrisé, parfois trop et son parti pris de réalisme brut et sa propension au sordide paraît un brin volontariste et poseuse, nous laissant à distance de ses personnages. Pourtant, par delà sa forme épurée et ses thèmes, très rigoureux dans sa mise en scène, épuré dans sa forme et ses thèmes, La région Salvaje laisse une empreinte durable sur le spectateur. La dernière réplique et la dernière image sont cinglantes et magnifiques, aboutissement du cheminement de son personnage féminin vers son affranchissement des normes et l’assouvissement de son désir. (O.R.)

Autre film cathartique dont on parlera prochainement : Poesia sans Fin d’Alejandro Jodorowksy…

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).