Nous voilà en Suisse, dans une chaleur étouffante sur les bords du Lac Majeur, afin d’assister au « plus petit des grands festivals ». La première partie de cette dizaine de jours fut hantée par les démons intérieurs que les personnages des films présentés tentent en vain de combattre leur passé, voire plus globalement le passé.

My Neighbor Adolf du réalisateur israélien Leon Prudovsky (Piazza Grande) et Stone Turtle du Malaisien Ming Jin Woo (Concorso Internazionale) n’ont pas grand-chose en commun par leur style et leur approche du monde, mais ils sont étonnamment liés par le sujet qu’ils abordent : l’obsession due à un traumatisme subi par leur personnage principal respectif, et qui n’a jamais pu être oublié, digéré, accepté. Ceci jusqu’à ce qu’ils atteignent une certaine forme de folie.

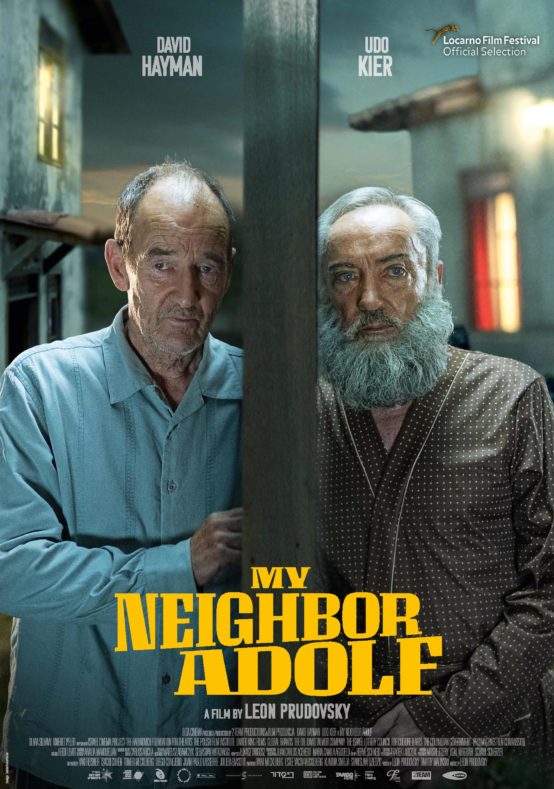

Dans le premier, le traumatisme est le plus absolu, ayant marqué son siècle : Polsky (David Hayman) est un rescapé des camps. Il y a perdu la totalité de sa famille et s’est emmuré dans un isolement teinté de misanthropie au fin fond de la campagne argentine. La seule tendresse qu’il prodigue concerne ses rosiers, lui rappelant sa défunte épouse qui adorait les roses noires. Un voisin arrive ; lunettes noires, barbe fournie, berger allemand agressif et ton atrabilaire : Herzog (Udo Kier) n’est pas engageant. Lorsqu’un conflit de voisinage concernant la clôture et les rosiers les fait s’affronter et montre à Polsky le regard implacable d’Herzog, la certitude est soudaine : Herzog est Adolf Hitler ! Et le vieux rescapé de chercher à prouver par l’espionnage de son voisin et par une relation ambigüe avec sa cible qu’il a raison.

Dans le premier, le traumatisme est le plus absolu, ayant marqué son siècle : Polsky (David Hayman) est un rescapé des camps. Il y a perdu la totalité de sa famille et s’est emmuré dans un isolement teinté de misanthropie au fin fond de la campagne argentine. La seule tendresse qu’il prodigue concerne ses rosiers, lui rappelant sa défunte épouse qui adorait les roses noires. Un voisin arrive ; lunettes noires, barbe fournie, berger allemand agressif et ton atrabilaire : Herzog (Udo Kier) n’est pas engageant. Lorsqu’un conflit de voisinage concernant la clôture et les rosiers les fait s’affronter et montre à Polsky le regard implacable d’Herzog, la certitude est soudaine : Herzog est Adolf Hitler ! Et le vieux rescapé de chercher à prouver par l’espionnage de son voisin et par une relation ambigüe avec sa cible qu’il a raison.

My Neighbor Adolf ne mise pas spécialement sur la recherche stylistique ; le film est d’une facture plutôt académique (ce serait son défaut), sans audaces narratives majeures. Il se met avant tout en quête de la pure efficacité, la marche du récit, quelques astuces de montage et l’interprétation de ses deux acteurs (chacun d’entre eux est vraiment impressionnant) étant privilégiées par rapport à une mise en scène qui coulerait de source. Leon Prudovsky se focalise donc sur le mécanisme de l’obsession de Polsky, sur cet escalier de la certitude qu’il grimpe marche après marche, indice après indice, élément d’enquête après élément d’enquête. A l’image de son personnage qui déteint sur lui, le film se fait tour à tour attachant, parfois loufoque (une scène de cambriolage hilarante pour prouver que l’un des tableaux qui y est accroché est bien l’oeuvre d’Hitler !) et fondamentalement triste. Prudovsky tisse habilement son scénario pour générer un doute tenace, pouvant nous faire adhérer à l’esprit tourmenté de Polsky tout en faisant de son simili-Hitler un homme à barbe grise, qui boit comme quatre alors que le Führer ne buvait pas une goutte d’alcool et qui a la tête d’Udo Kier, anti-sosie par excellence.

Le fait que les deux personnes se lient par les échecs (Polsky était champion du jeu et avait rencontré Hitler en 1934 à l’occasion d’un tournoi majeur) est un élément capital, faisant de l’affrontement entre les deux personnages une sorte de joute martiale, une stratégie imaginée pour faire littéralement tomber l’autre, et peut-être un refuge rassérénant par rapport à un réel trop compliqué à vivre. Ne pas oublier que les meilleurs films comiques sont avant toute chose des œuvres tragiques qui refusent le trop-plein de larmes : si My Neighbor Adolf amuse, provoque le rire plus d’une fois, il scrute avant tout la détresse d’un homme qui a tout perdu, reclus dans sa solitude profonde et dont les tentatives d’enquête et les parties d’échecs ressemblent de près ou de loin à un souhait d’exorciser le traumatisme qui ne pourra jamais l’être. De fait, s’il y a quelque chose de cocasse dans le film de Prudovsky et s’il n’atteint pas le niveau tragique des deux œuvres auxquelles on peut le rapprocher, My Neighbor Adolf évoque tout autant la nouvelle Le Joueur d’échecs de Stefan Zweig (1943) dans sa façon de montrer le jeu comme exutoire à la barbarie que Le Prêteur sur gages de Sidney Lumet (1964), Polsky étant une sorte de double du personnage interprété par Rod Steiger, homme à l’esprit gangréné par le ressentiment et la souffrance, incapable de passer outre l’horreur qu’il a vécue et qui lui a tout pris. Et le film de Prudovsky de montrer dans son final bouleversant (que nous ne dévoilerons pas) que la barbarie totalitaire, en multipliant les modalités de soumission du peuple et des citoyens qui le composent, fait de chacun de ceux qui l’ont côtoyée une victime en puissance. De ce point de vue, s’il manque quelque chose dans sa force graphique, My Neighbor Adolf reste un joli film dont l’amusement qu’il provoque ne fait qu’accentuer sa profonde tristesse.

Amusant, Stone Turtle ne l’est, lui, pas du tout ; il raconte cependant plus ou moins la même chose : l’envie d’en découdre et d’exorciser la douleur du passé, en faisant de son dispositif narratif même le véhicule d’un sens tragique en l’occurrence ici franchement assumé. Le traumatisme a beau être placé hors-champ, il n’en reste pas moins frontal, sans euphémisme, par le traitement du son et la volonté de filmer la réaction de la spectatrice qu’est Zahara (Asmara Abigail). Elle vit en effet sa sœur se faire punir par leurs parents pour avoir eu un enfant hors mariage ; la jeune femme fautive s’était alors fait fracasser le crâne avec une pierre. Zahara fuit alors avec sa nièce Nika sur une île isolée de Malaisie où vit une petite communauté d’une dizaine de femmes. Elle vit depuis lors du vol des œufs des tortues nidifiant sur les plages de l’île et de leur vente. Un homme arrive alors dans cet endroit excentré du monde ; il est biologiste et étudie les chéloniens, mais est-il venu pour cette unique raison ?

Amusant, Stone Turtle ne l’est, lui, pas du tout ; il raconte cependant plus ou moins la même chose : l’envie d’en découdre et d’exorciser la douleur du passé, en faisant de son dispositif narratif même le véhicule d’un sens tragique en l’occurrence ici franchement assumé. Le traumatisme a beau être placé hors-champ, il n’en reste pas moins frontal, sans euphémisme, par le traitement du son et la volonté de filmer la réaction de la spectatrice qu’est Zahara (Asmara Abigail). Elle vit en effet sa sœur se faire punir par leurs parents pour avoir eu un enfant hors mariage ; la jeune femme fautive s’était alors fait fracasser le crâne avec une pierre. Zahara fuit alors avec sa nièce Nika sur une île isolée de Malaisie où vit une petite communauté d’une dizaine de femmes. Elle vit depuis lors du vol des œufs des tortues nidifiant sur les plages de l’île et de leur vente. Un homme arrive alors dans cet endroit excentré du monde ; il est biologiste et étudie les chéloniens, mais est-il venu pour cette unique raison ?

Dans un premier temps, Stone Turtle ressemble à une sorte de film social des antipodes, étude du fonctionnement de la société de l’île, de son ennui, de son isolement, de ses différences avec une ville méprisante où Zahara essaie en vain de scolariser Nika. L’arrivée de l’homme, Samad (Bront Palarae), fait basculer le récit dans une inquiétante étrangeté, insérant une incongruité dans le système décrit par le film, dont l’harmonie s’enlise et s’étouffe peu à peu pour aboutir à une violence inconsidérée, fatale, nécessaire. Ce sens du fatum est accentué par une narration bégayante, la funeste issue de l’histoire provoquant le retour à son origine, une sorte de ressassement du même récit, encore et encore, développé selon le même processus d’une fois sur l’autre (harmonie – perturbation – accès de brutalité terrible), à ceci près que l’inquiétude provoquée par la première arrivée de Samad existe dès le démarrage de la seconde boucle, tout le monde (personnages et spectateurs) connaissant la conclusion morbide des événements. Cet effet de boucle temporelle n’est pas gratuit, contenant en lui le discours profond du film : quoi qu’il arrive, il est impossible de fuir ce qui fut, et de tenter de fuir ce qui sera. Le cinéaste Ming Jin Woo a donc fait de ce dispositif déjà utilisé à maintes reprises la forme parfaite du tragique cinématographique, recelant en lui-même la notion d’inévitabilité. Ce qui est finalement une utilisation assez neuve.

A ceci s’ajoute une forme de folk horror directement emprunté à The Wicker Man de Robin Hardy (1973) et à nombre de ses avatars, Zahara ponctuant chacune des boucles temporelles avec un rituel païen mêlant érotisation des célébrations et immolations purificatrices ; ces scènes annoncent le déferlement de violence qui s’ensuivra. Encore une fois rien de gratuit là-dedans, la ritualisation redoublant encore cette impression de ressassement vers le malheur qui préside durant tout le film. Belle fable tragique, Stone Turtle, rythmé régulièrement par une parabole sur la tristesse des êtres cherchant leur bonheur sans le trouver (passages animés de toute beauté), s’emmêlant parfois un peu les pinceaux sur la maîtrise de son dispositif narratif et sur la cohérence du scénario qui en est impactée, s’avère une proposition de cinéma audacieuse et passionnante.

Anna (Anastasia Karpenko), Mère Courage ukrainienne de How Is Katia ? (Yak Tam Katia ?) de Christina Tynkevych (Concorso Cineasti del presente), pourrait être l’un de ces personnages obsessionnels décrits dans les deux films précédents. Elle aussi subit un traumatisme terrible : la perte d’un enfant. Sa fille Katia se fait en effet renverser devant ses yeux. La conductrice fautive est une jeune fille de dix-huit ans, qui a le privilège d’être la fille d’une femme politique d’influence. Nous voyons la chose venir, inéluctable : le pouvoir corrompt, il achète et vend tout ce qu’il peut pour perdurer, il fait pression au détriment de l’humain, cherchant à effacer ce qu’il provoque. Le pouvoir est une broyeuse concassant ceux qui lui résistent. Nous savons à l’avance que le traumatisme qui frappe Anna de plein fouet sera impuni, qu’elle sera à l’issue du film une nouvelle incarnation du Polsky de My Neighbor Adolf ou de la Zahara de Stone Turtle. De ce strict point de vue, How Is Katia ? ne sort jamais des clous, film réaliste tourné à l’épaule comme il y en a tant d’autres, montrant le monde tel qu’il va mal, tel qu’il ne tourne pas rond.

Anna (Anastasia Karpenko), Mère Courage ukrainienne de How Is Katia ? (Yak Tam Katia ?) de Christina Tynkevych (Concorso Cineasti del presente), pourrait être l’un de ces personnages obsessionnels décrits dans les deux films précédents. Elle aussi subit un traumatisme terrible : la perte d’un enfant. Sa fille Katia se fait en effet renverser devant ses yeux. La conductrice fautive est une jeune fille de dix-huit ans, qui a le privilège d’être la fille d’une femme politique d’influence. Nous voyons la chose venir, inéluctable : le pouvoir corrompt, il achète et vend tout ce qu’il peut pour perdurer, il fait pression au détriment de l’humain, cherchant à effacer ce qu’il provoque. Le pouvoir est une broyeuse concassant ceux qui lui résistent. Nous savons à l’avance que le traumatisme qui frappe Anna de plein fouet sera impuni, qu’elle sera à l’issue du film une nouvelle incarnation du Polsky de My Neighbor Adolf ou de la Zahara de Stone Turtle. De ce strict point de vue, How Is Katia ? ne sort jamais des clous, film réaliste tourné à l’épaule comme il y en a tant d’autres, montrant le monde tel qu’il va mal, tel qu’il ne tourne pas rond.

L’oeuvre de Tynkevych reste cependant au-dessus de la moyenne du genre, cherchant à éviter quelques pièges propres au genre plutôt que d’y tomber à pieds joints comme le fit le film Declaration (Ariyippu) de Mahesh Narayanan, premier film de la Compétition Internationale à avoir été projeté. L’enjeu de How is Katia ? est moins de montrer comme un petit entomologiste un peu cruel comment ses protagonistes se débattent face à une situation extrême que d’observer comment la situation elle-même, le système social dans laquelle elle vit, elle se nourrit et grossit à vue d’œil, trouve toujours les armes pour triompher de ses antagonistes. Ce contournement des enjeux, qui ne change finalement pas grand-chose aux conclusions inamovibles de ce genre de films réalistes, donne néanmoins l’impression que l’œuvre ne se joue pas de ses personnages mais qu’elle donne à voir les iniquités d’un trafic d’influence qui sera toujours gagnant. Le film de Tynkevych, par cet abord du genre, en explique donc le côté invariable tout en remplaçant un misérabilisme qui lui semblait inhérent par une dimension politique beaucoup plus intéressante et fréquentable. Sans être non plus une théorisation du cinéma réaliste, How is Katia ? ressemble peu ou prou au cinéma que faisaient les frères Dardenne (ceux de L’Enfant [2005], exemplairement) avant de tomber dans les facilités que ce film ukrainien évite très judicieusement.

Film déjà plébiscité pour figurer au palmarès au regard de l’accueil qui lui fut réservé lors de sa première projection publique, le robuste Nação Valente du réalisateur portugais Carlos Conceição (Concorso Internazionale) privilégie une sorte de léthargie expressionniste similaire à celle de Monos d’Alejandro Landes (2019) ou d’Onoda d’Arthur Harari (2021), ceci afin de raconter la Guerre d’indépendance de l’Angola dans les années 70 et les retombées sur les militaires du Portugal colonisateur en garnison dans ce pays d’Afrique Australe. Si le film peut impressionner au-delà de sa densité formelle indéniable, c’est par sa construction très habile. Le premier tiers concerne la monstration des horreurs de la guerre, le racisme mutuel entre Noirs et Blancs, les exactions raciales sans distinction aucune entre ceux qui soutiennent l’indépendance ou ceux qui s’y opposent, la cruauté psychologique. Le long métrage s’avère retors, peut-être discutable comme pourrait l’être le roublard Haneke au meilleur de son cynisme, lors de sa scène-charnière : une jeune Noire parcourt une longue distance pour porter des victuailles à un membre de sa famille. Elle croise le chemin d’un beau militaire portugais. Coup de foudre mutuel : ils se découvrent érotiquement jusqu’à ce que le militaire, dans l’élan d’une prière chrétienne, tue froidement son amante d’un court instant. A ce moment précis, Conceição joue sur le principe toujours malhonnête de l’ascenseur émotionnel pour figurer l’impossibilité d’entente pourtant entrevue entre les deux peuples antagonistes.

Film déjà plébiscité pour figurer au palmarès au regard de l’accueil qui lui fut réservé lors de sa première projection publique, le robuste Nação Valente du réalisateur portugais Carlos Conceição (Concorso Internazionale) privilégie une sorte de léthargie expressionniste similaire à celle de Monos d’Alejandro Landes (2019) ou d’Onoda d’Arthur Harari (2021), ceci afin de raconter la Guerre d’indépendance de l’Angola dans les années 70 et les retombées sur les militaires du Portugal colonisateur en garnison dans ce pays d’Afrique Australe. Si le film peut impressionner au-delà de sa densité formelle indéniable, c’est par sa construction très habile. Le premier tiers concerne la monstration des horreurs de la guerre, le racisme mutuel entre Noirs et Blancs, les exactions raciales sans distinction aucune entre ceux qui soutiennent l’indépendance ou ceux qui s’y opposent, la cruauté psychologique. Le long métrage s’avère retors, peut-être discutable comme pourrait l’être le roublard Haneke au meilleur de son cynisme, lors de sa scène-charnière : une jeune Noire parcourt une longue distance pour porter des victuailles à un membre de sa famille. Elle croise le chemin d’un beau militaire portugais. Coup de foudre mutuel : ils se découvrent érotiquement jusqu’à ce que le militaire, dans l’élan d’une prière chrétienne, tue froidement son amante d’un court instant. A ce moment précis, Conceição joue sur le principe toujours malhonnête de l’ascenseur émotionnel pour figurer l’impossibilité d’entente pourtant entrevue entre les deux peuples antagonistes.

La malhonnêteté du principe n’empêche en rien le constat qui sera confirmé dans les deux tiers suivants, plus intéressants. Ils s’intéressent à une garnison de six jeunes hommes et de leur colonel, enfermés dans un camp retranché en attente d’être envoyés au combat. Et Carlos Conceição de filmer cette communauté dans tout son ennui, un peu à la manière de la Claire Denis de Beau travail (1999) ; de donner sa place à la mollesse élastique de la temporalité, qui a son importance dans la résolution du film et dans son discours général qui restera certainement un peu opaque ou imprécis pour pas mal de monde (avouons que l’auteur de ces lignes n’est pas complètement sûr d’avoir saisi la substantifique moelle de cette oeuvre). Cette temporalité lâche se révèle également par le retour dans cette seconde longue partie de l’accord entre érotisme et mort, comme si les plaisirs du corps (ici une mémorable scène de strip-tease sur un morceau d’Aphrodite’s Child) ne servaient obstinément que de détonateur pour l’explosion de la violence. Et Nação Valente de représenter, de manière parfois un peu trop symbolique et obscure, une nation portugaise qui n’a peut-être jamais véritablement pansé les plaies du traumatisme de la perte de son empire colonial, ce que tendraient à prouver les séquences fantastiques d’Angoliens revenus d’entre les morts de la guerre. Que ce soit un rescapé des camps, une femme témoin du meurtre de sa sœur, une autre de celle de sa fille ou un Portugal nostalgique de sa grandeur, tout n’est donc guidé que par l’insoluble problème d’une mémoire douloureuse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).