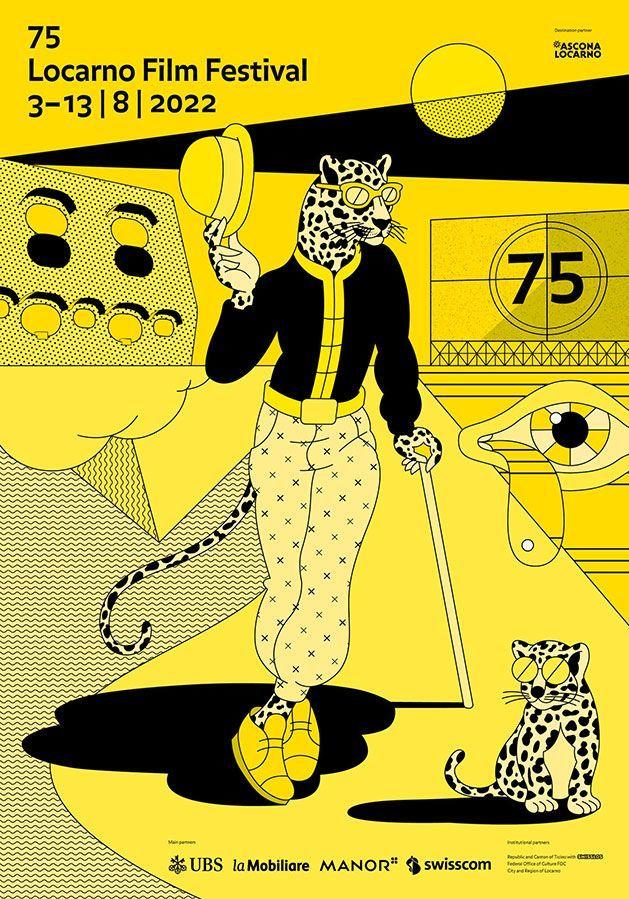

Ou lorsque les films programmés durant cette édition 2022 du Festival de Locarno porte l’accent sur l’idée de barbarie, de celle qui a marqué l’Histoire ou, plus proche de nous, qui envahit le monde contemporain à force d’affronts faits à l’humain.

Quelle étrange œuvre que celle proposée par Alexandre Sokourov, Skazka (Concorso Internazionale) ! Nous ne tombons cependant pas des nues devant cette étrangeté, sachant que ce patron du cinéma russe n’est jamais avare d’expérimentation en tous genres. Le synopsis proposé par le catalogue du festival permettait déjà d’estimer le caractère expérimental, un peu opaque, de son essai cinématographique : « Il était une fois deux vagabonds… Non… Ils étaient trois… Mais non, quatre… Il y en en eut d’autres, nombreux et différents… Je les avais connus. Longtemps. Des années durant. Et puis, quelque chose s’est passé et ils ont disparu. » Ces vagabonds, ce sont ceux qui habitent finalement déjà la filmographie de Sokourov : les dictateurs, les figures totalitaires dont il avait déjà fait une trilogie passionnante (Moloch [1999] sur Hitler ; Taurus [2001] sur Lénine ; Le Soleil [2005] sur Hirohito).

Quelle étrange œuvre que celle proposée par Alexandre Sokourov, Skazka (Concorso Internazionale) ! Nous ne tombons cependant pas des nues devant cette étrangeté, sachant que ce patron du cinéma russe n’est jamais avare d’expérimentation en tous genres. Le synopsis proposé par le catalogue du festival permettait déjà d’estimer le caractère expérimental, un peu opaque, de son essai cinématographique : « Il était une fois deux vagabonds… Non… Ils étaient trois… Mais non, quatre… Il y en en eut d’autres, nombreux et différents… Je les avais connus. Longtemps. Des années durant. Et puis, quelque chose s’est passé et ils ont disparu. » Ces vagabonds, ce sont ceux qui habitent finalement déjà la filmographie de Sokourov : les dictateurs, les figures totalitaires dont il avait déjà fait une trilogie passionnante (Moloch [1999] sur Hitler ; Taurus [2001] sur Lénine ; Le Soleil [2005] sur Hirohito).

Skazka ressemble presque dans un premier temps à une blague douteuse : Hitler, Staline, Mussolini, Napoléon, Churchill et Jésus-Christ se retrouvent au Purgatoire, en attente de savoir si Dieu leur laisser l’accès au Royaume des Cieux ou les fera tomber dans les tréfonds de l’Enfer. Et les « dictateurs » (élan polémique d’associer les deux derniers aux quatre premiers !) de converser ensemble de tout, de rien, de la haine des uns pour les autres, de les faire se multiplier, chaque figure historique ayant ses duplications, ses « frères » (en uniforme militaire, en costume…), bref, ses facettes diverses. Le film n’est pas sans aridité (la texture de l’image proche de celle des films en animation d’épingle d’Alexandre Alexeïeff ; son noir et blanc de lithographie…), pas non plus sans humour (les dictateurs s’avèrent par moments de vrais vanneurs entre eux !), et trouble profondément du fait de son dispositif. En effet, Sokourov ne met pas en scène des acteurs-sosies qui seraient dupliqués par la joie du numérique, il ne cherche jamais l’incarnation mais au contraire une sorte de volonté d’éviter la chair, de rechercher la froideur la plus glaciale : l’espace chaotique dans lequel s’ébattent les personnages fait perpétuellement montre de son artificialité, de son évanescence, de sa modulation ; les personnages historiques sont moins réincarnés que ressuscités, sortis des limbes, revenants sous forme de virtualités animées que la magie du cinéma peut multiplier à l’envi (cette idée de résurrection légitime la figure christique mise sur un pied d’égalité avec les barbares qui l’entourent).

Les personnages, aussi consistants que des hologrammes, sur lesquels Sokourov a collé les véritables visages des dictateurs piochés dans des banques d’image et autres archives, deviennent alors des figurines, des allégories. Et les dictatures se nourrissent de symboles et d’allégories : le cinéaste, non content de ressusciter ceux qui firent couler le sang pour un empire, de jouer avec eux comme on jouerait aux soldats de plomb, les duplique encore et encore dans un Purgatoire rempli peu à peu à ras bord. Une fois l’idée de la parabole allégorique acceptée, Skazka devient autre chose qu’une badinerie un brin provocatrice, rien de moins que la quatrième pièce de sa trilogie sur le totalitarisme (qui devient donc tétralogie), réfléchissant avec une véritable profondeur teintée de mysticisme sur la mécanique autocratique, sur la mégalomanie des dictateurs (l’amour fou de soi ne peut finalement provoquer que la haine de l’Autre), et sur cette idée inquiétante que l’utopie totalitaire est un concept universel, traversant le monde et le temps, pas invincible mais fondamentalement immortel. Pour preuve : Sokourov a bel et bien ressuscité les dictateurs, en a multiplié les occurrences et les a placés, ni vivants ni morts, dans cet entre-deux qu’est le Purgatoire qui n’est pas encore synonyme d’Eternité. De ce point de vue, Skazka peut être considéré comme l’anti-Arche russe (2002) ; si la balade en plan-séquence dans les salles et coursives du Musée de l’Ermitage servait à Sokourov à marcher sur le fil de l’Histoire et à la parcourir en un seul ample mouvement, son nouveau film-essai montre au contraire un système clos, l’impression de répétition due à l’effet de duplication. Il met en scène une Histoire figée, elle-même en boucle. Autant dire que l’état d’esprit de Skazka, contemporain des coups de force de plus en plus durs de Vladimir Poutine, s’avère au plus haut point pessimiste.

Les deux autres films traités lors de ce second compte-rendu sembleront beaucoup plus classiques dans le traitement de leur récit respectif, ne cherchant pas la dimension expérimentale adoptée par Alexandre Sokourov. Ils n’en restent pas moins puissants dans le regard qu’ils proposent sur un monde moderne où la dictature serait moins systémique qu’individualisée, située dans la fracture du contrat social par des individus se croyant titulaires du droit de vie ou de mort sur leurs semblables, dans une démarche criminelle mise en branle par l’appât du gain (Paradise Highway d’Anna Gutto [Piazza Grande]) ou par l’arbitraire de la pure folie meurtrière (Bowling Saturne de Patricia Mazuy [Concorso Internazionale]), loi du plus fort conduisant à la plus absolue anarchie et à un monde qui marche en boîtant.

Paradise Highway n’invente rien, et c’est peut-être ce qui en fait sa réussite. On a en effet déjà vu ce type de récit d’alliance contre-nature entre un adulte bourru et un enfant plus intelligent et mûr que la moyenne. Ici, l’adulte, c’est Sally (Juliette Binoche, formidable comme très souvent), conductrice de poids lourds reclus dans la solitude de ses trajets de livraison. L’enfant, c’est Leila (Hala Finley, qui tient la dragée haute à sa partenaire), « colis » que transporte la première pour aider Dennis (Frank Grillo), son frère emprisonné obligé de trafiquer avec des gens dangereux pour rester en vie en taule. Lorsque la remise du colis dégénère et que le camion de Sally est à la fois poursuivi par les trafiquants et par la police, les deux personnages féminins vont devoir vivre ensemble, jusqu’à ce que de vrais liens d’affection se tissent.

Paradise Highway n’invente rien, et c’est peut-être ce qui en fait sa réussite. On a en effet déjà vu ce type de récit d’alliance contre-nature entre un adulte bourru et un enfant plus intelligent et mûr que la moyenne. Ici, l’adulte, c’est Sally (Juliette Binoche, formidable comme très souvent), conductrice de poids lourds reclus dans la solitude de ses trajets de livraison. L’enfant, c’est Leila (Hala Finley, qui tient la dragée haute à sa partenaire), « colis » que transporte la première pour aider Dennis (Frank Grillo), son frère emprisonné obligé de trafiquer avec des gens dangereux pour rester en vie en taule. Lorsque la remise du colis dégénère et que le camion de Sally est à la fois poursuivi par les trafiquants et par la police, les deux personnages féminins vont devoir vivre ensemble, jusqu’à ce que de vrais liens d’affection se tissent.

Rien que de plus classique, donc : nous sommes en terrain déjà arpenté par Ridley Scott (l’échappée sur les routes de deux femmes fuyant un meurtre évoque bien entendu Thelma et Louise [1991]) ou par Eastwood dans l’un de ses tout meilleurs films (Paradise Highway peut en effet être perçu comme une version féminine d’Un monde parfait [1993]). Mais Anna Gutto assume ce classicisme, perceptible dans la solidité, la simplicité, la limpidité d’une mise en scène irréprochable. Dans la rigueur d’un scénario qui ne laisse rien au hasard. Ou encore dans cette manière de filmer l’Amérique profonde comme un personnage aussi discret qu’essentiel, sans en faire démonstration (problème terrible rencontré lors de cette édition dans Love Dog de Bianca Lucas [Concorso Cineasti del presente], hurlant son envie d’americana et de réalisme jusqu’à la vacuité la plus totale). Ce cinéma au carré impressionne du fait de l’acuité de son regard, considérant le monde avec l’œil empreint de mélancolie de son personnage principal, professionnelle de la route qui, par son métier, observe de l’intérieur son pays et son état de délabrement, sa violence omniprésente (l’histoire de Leila, sa propre histoire d’enfant battu).

De façon plus générale, Anna Gutto porte son intérêt sur un système générant ses propres oubliés, tentés d’emprunter la voie déviant de la loi pour atteindre une forme de réussite par l’argent (certes sale, mais quelle importance dans un pays qui laisse une part de sa population de côté ?), ainsi que sur une police désorganisée inapte à travailler efficacement contre l’anarchie des réseaux criminels (le vieux flic interprété avec aisance par Morgan Freeman n’est pas sans évoquer le désabusement du Shérif Bell [Tommy Lee Jones] dans No Country for Old Men des Coen [2008]). Portrait d’une Amérique malade d’elle-même, joli film non exempt de tendresse et de lumière sur deux personnages féminins perdus qui se retrouvent par leur rencontre, Paradise Highway est une œuvre aussi âpre que touchante, assez sûr de ses qualités pour ne jamais tenter d’en faire trop.

De la lumière, il n’y a en a par contre pas un rai dans Bowling Saturne. Le nouveau film de Patricia Mazuy perturbe durablement par son approche radicale, d’une noirceur intense, ainsi que par le désespoir terrible qui exsude de chacun de ses pores. La volonté de cette œuvre d’une force inouïe ne semble pas tant de cogner déraisonnablement sur son spectateur que de délivrer une étude frontale, sans la moindre concession, sur la prédation sous toutes ses formes.

De la lumière, il n’y a en a par contre pas un rai dans Bowling Saturne. Le nouveau film de Patricia Mazuy perturbe durablement par son approche radicale, d’une noirceur intense, ainsi que par le désespoir terrible qui exsude de chacun de ses pores. La volonté de cette œuvre d’une force inouïe ne semble pas tant de cogner déraisonnablement sur son spectateur que de délivrer une étude frontale, sans la moindre concession, sur la prédation sous toutes ses formes.

Guillaume (Arieh Worthalter, comme une sorte de nouveau Gian Maria Volonté avec lequel il partage de surcroît une véritable ressemblance physique) est un policier qui monte dans la hiérarchie. Son père décède ; il hérite du bowling que le défunt gérait et considérait comme la prunelle de ses yeux. Il décide d’en laisser la gestion à son demi-frère Armand (Achille Reggiani, très impressionnant), semi-marginal irresponsable et agressif qui va mettre la main sur le lieu au détriment de son âme, se mettant à dos un groupe de chasseurs extrémistes quelque peu braconniers auquel appartenait son père et qui a ses habitudes dans le bowling. Pendant ce temps-là rôde un serial killer parsemant la ville de cadavres de jeunes femmes, tueur que Guillaume pourchasse sans parvenir à trouver le moindre indice.

On pense d’abord que Bowling Saturne va se contenter de marcher sur les sentiers connus du film policier naturaliste à la française, entre liens du sang d’une fratrie en conflit et atmosphère nocturne avec bitume mouillé et bar borgne renfermant les secrets du mal (bien que très réussi, Médecin de nuit d’Elie Wajeman [2020] pouvait un peu pâtir dernièrement de cette façon de cocher toutes les cases du stéréotype). Mazuy fait donc d’abord un peu peur, donnant l’impression que nous allons voir un polar noir de plus, pas indigne mais ne méritant pas nécessairement une place en compétition d’un festival majeur. Une scène fait tomber le film dans le gouffre : l’assassinat par le tueur en série de l’une de ses victimes. D’une violence sèche, brute, traumatisante, frontale sans être cependant complaisante, douloureuse, s’étirant dans la longueur pour figurer le calvaire de la victime mais sans chercher la stylisation m’as-tu-vu (on est donc loin de la scène nodale d’Irréversible [2002]), elle fait de Bowling Saturne autre chose : un cauchemar, une descente dans les tréfonds de la barbarie humaine, un film qui voit peu à peu l’humanité délestée de son âme au profit de la part sombre de les hommes, prédateurs dont le premier plaisir est véritablement de s’en prendre sans risque à plus faible que lui du fait de sa position, qu’elle soit géographique (les chasseurs butant les animaux sauvages en Afrique à l’abri, à distance dans des promontoires), masculine (le serial killer qui ne s’attaque qu’aux femmes pendant l’état de perte d’elle-même qu’est la relation sexuelle), sociale (Armand qui dit à sa nouvelle employée qu’il faut qu’elle fasse attention parce que c’est lui qui la paie).

Patricia Mazuy ne fait rien d’autre avec son nouveau film que de traiter des rapports de pouvoir qui régentent pour le pire les relations humaines, de fait déshumanisées. Le seul personnage à vouloir surnager reste bel et bien la figure du policier, qui tente de se mettre en opposition par rapport à ce constat terrifiant : la recherche du tueur, la relation amoureuse qu’il tisse avec une militante écologiste honnie par le groupe de chasseurs… Guillaume est la Loi, celle qui doit triompher, sans se rendre compte qu’il est partie prenante, à son corps défendant, de cette prédation poisseuse qui envahit tout et tout le monde comme un incendie impossible à maîtriser. Si le seul espoir que semble contenir le monde est ce personnage, une réaction (magistralement interprétée par Worthalter) achève de faire du personnage un égal des bourreaux disséminés dans tout le film. Magnifiquement construit et mis en scène, intelligent sans être aimable, radical sans être voyeur, Bowling Saturne est un coup de poing salutaire dans l’estomac, un film noir plus que serré et, assumons-le, le plus beau film vu pour l’instant durant la première partie du Festival de Locarno. Un chef-d’œuvre hanté qui marque durablement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).