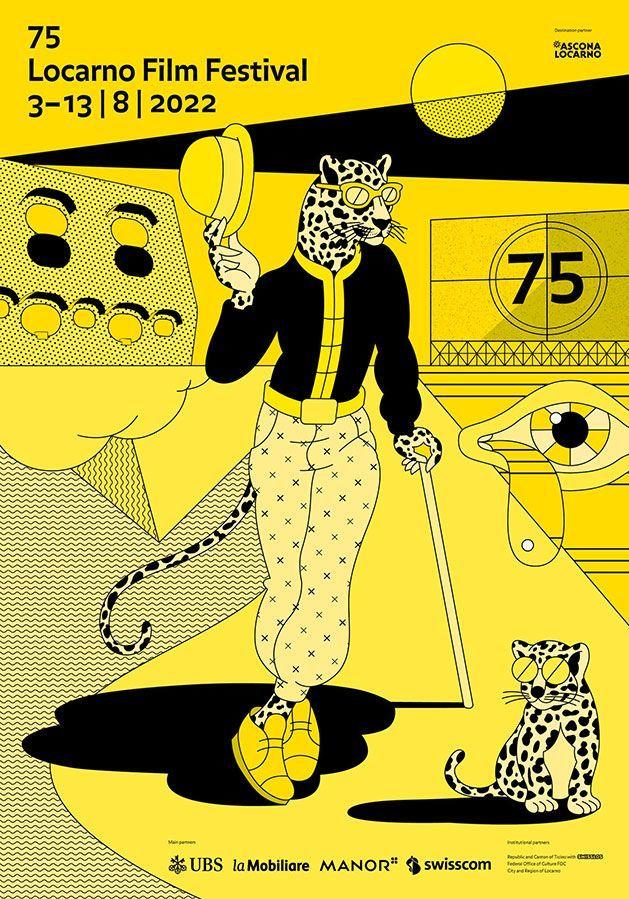

Ultime compte-rendu concernant ce 75ème Festival de Locarno, pour lequel nous nous pencherons rapidement sur le palmarès après avoir abordé trois gestes documentaires, regards intéressants et décalés bien que parfois manqués sur un monde brutal et en extinction.

La nature et la culture humaine peuvent-elles cohabiter de façon harmonieuse ? Deux films programmés lors de la dizaine de jours de ce festival tendent à en douter sérieusement. Matter Out of Place de Nikolaus Geyrhalter (Concorso Internazionale) reste de ce point de vue le grand film d’horreur de cette édition. Rendu célèbre par Notre pain quotidien (2005) et son dispositif de vignettes à la fois ultra-esthétiques et composées et ciblant des vérités souterraines épouvantables sur les techniques de l’agroalimentaire, le documentariste autrichien n’a pas changé sa méthode. Il s’attaque cette fois-ci à la gestion humaine des déchets aux quatre coins du monde, de son Autriche natale à Katmandou en passant par les Maldives.

La nature et la culture humaine peuvent-elles cohabiter de façon harmonieuse ? Deux films programmés lors de la dizaine de jours de ce festival tendent à en douter sérieusement. Matter Out of Place de Nikolaus Geyrhalter (Concorso Internazionale) reste de ce point de vue le grand film d’horreur de cette édition. Rendu célèbre par Notre pain quotidien (2005) et son dispositif de vignettes à la fois ultra-esthétiques et composées et ciblant des vérités souterraines épouvantables sur les techniques de l’agroalimentaire, le documentariste autrichien n’a pas changé sa méthode. Il s’attaque cette fois-ci à la gestion humaine des déchets aux quatre coins du monde, de son Autriche natale à Katmandou en passant par les Maldives.

Nous parlons de film d’horreur car le système formel du film de Geyrhalter s’avère finalement assez proche des codes du genre : situer dans un premier temps l’affront fait au corps (ici, le corps est la planète elle-même !) dans un hors-champ ou le dissimuler dans le cadre pour le mieux faire surgir ensuite aux yeux de spectateurs terrifiés. Car il y a fondamentalement quelque chose de terrifiant dans Matter Out of Place, encore rehaussé par le sens esthétique de son réalisateur, qui a quelque peu posé question à certains festivaliers : le film ne serait-il pas trop beau pour être honnête ? Ne miserait-il pas sur une sorte de culpabilisation du spectateur face à l’état de fait que notre planète est asphyxiée, étranglée par l’action humaine (idée exposée de façon explicite dès le titre, « Matter Out of Place » exprimant l’idée de la variation d’un écosystème sans l’intervention de la nature) ? Ces festivaliers bousculés n’ont d’ailleurs peut-être pas tort : le système Geyrhalter n’est pas sans roublardise, stigmatisant par le biais même de sa joliesse. Mais le documentaire établit toutefois des constats qui s’avèrent parfois implacables sur une action humaine colonisatrice de tous les espaces du monde possibles et imaginables.

Les séquences se suivent donc selon le même processus, systématisme qui n’évite pas toujours un petit aspect scolaire dans le sens où Geyrhalter se change parfois en maître d’école : une image de carte postale (c’est particulièrement vrai pour les scènes suisses ou maldiviennes) que le film va consciencieusement salir avec une montagne de déchets humains, empilant bouteilles vides, sacs plastiques en tous genres et images de femmes et d’hommes dévoués à ramasser ce que quelques porcs humains ont jeté avec inconséquence, armée minuscule au regard de la tâche colossale à accomplir.

Quelques plans ou séquences saisissent totalement dans Matter Out of Place: une guirlande de camions-bennes remplis de déchets pourtant consciencieusement ramassés dans les ruelles de Katmandou qui se vident dans des décharges à ciel ouvert lors d’un plan-séquence fixe déprimant montrant en temps réel le meurtre de la planète par notre espèce et nos actions contemporaines ; d’autres camions déféquant littéralement les ordures qu’ils contiennent dans les bennes d’un centre d’incinération autrichien ; une broyeuse régurgitant et avalant avec abnégation dans un va-et-vient d’ordre presque digestif des tonnes de résidus de déchetterie ; un camion-poubelle accroché à un téléphérique survolant les montagnes suisses ; des bénévoles plongeurs déblayant un fond marin grec abritant un poids incalculable de traces humaines… On peut trouver discutable le cinéma esthétique de Nikolaus Geyrhalter mais il faut reconnaître qu’il agit puissamment, au plus profond des esprits, avec un véritable pouvoir de sidération, délivrant un discours désespéré sur un monde en extinction mis en relation avec un regard terrible sur l’inégalité des peuples face à la gestion des déchets. Car si l’Autriche et la Suisse parviennent à canaliser les déchets et à les traiter, les pays du tiers-monde manquent clairement de moyens pour atteindre à la propreté presque hygiéniste de leur cousin européen. Et le documentaire de lancer son constat peu original mais imparable : la crise écologique n’est que le résultat de rapports de force politiques et économiques foncièrement inéquitables. Et le film de Geyrhalter de devenir un cousin documentaire et désespéré du formidable film d’animation Wall-E d’Andrew Stanton (2008).

É Noite na América de la Brésilienne Ana Vaz est d’un niveau bien moindre, premier film plombé par ses effets arty, plus proche de l’installation abstraite d’art contemporain à apprécier dans un contexte muséal (ce qu’était d’ailleurs le film au préalable) que d’un cinéma exploitable en salles ; cela ne l’empêche pas d’être relié au film de Geyrhalter par sa thématique profonde : la cohabitation difficile voire impossible entre l’Homme et son environnement. Ana Vaz n’aborde pas la question par le biais des déchets mais en suivant une patrouille de police régulièrement appelée pour s’occuper de l’intrusion d’animaux sauvages dans des maisons de la ville de Brasilia. L’idée de placer le film dans cette cité nouvelle, entièrement conçue par Oscar Niemayer et bâtie dans les années 1960, n’est pas innocente : Brasilia symbolise par son existence même la volonté expansionniste et colonisatrice de l’espace habitable par une humanité qui n’en a jamais assez.

É Noite na América de la Brésilienne Ana Vaz est d’un niveau bien moindre, premier film plombé par ses effets arty, plus proche de l’installation abstraite d’art contemporain à apprécier dans un contexte muséal (ce qu’était d’ailleurs le film au préalable) que d’un cinéma exploitable en salles ; cela ne l’empêche pas d’être relié au film de Geyrhalter par sa thématique profonde : la cohabitation difficile voire impossible entre l’Homme et son environnement. Ana Vaz n’aborde pas la question par le biais des déchets mais en suivant une patrouille de police régulièrement appelée pour s’occuper de l’intrusion d’animaux sauvages dans des maisons de la ville de Brasilia. L’idée de placer le film dans cette cité nouvelle, entièrement conçue par Oscar Niemayer et bâtie dans les années 1960, n’est pas innocente : Brasilia symbolise par son existence même la volonté expansionniste et colonisatrice de l’espace habitable par une humanité qui n’en a jamais assez.

Le film de Vaz, parfois un peu abscons, met cependant en scène un véritable affrontement entre une faune qui n’a pas quitté son lieu de vie malgré l’installation humaine et un véritable système répressif cherchant à exclure l’animalité non domestiquée de notre environnement, vie sauvage qui devient par là même révolutionnaire. L’idée de suivre une patrouille de police, d’entendre le dispatcheur diriger ses collègues sur des lieux d’intrusions animales participe de cette vision anxiogène d’une sorte d’état de guerre entre espèces, système d’exclusion arbitraire signe d’une arrogance humaine qui ne s’intéresse qu’à sa parfaite suprématie. De ce point de vue, si nous comparions plus haut Matter Out of Place à Wall-E, nous pourrions rapprocher le discours de cet É Noite na América à celui de la merveilleuse fable écologiste Pompoko d’Isao Takahata (1994). Dommage cependant que la mise en scène opaque, confuse, abstraite et prétentieuse d’Ana Vaz ne rende pas honneur à la teneur vraiment très intéressante de son propos.

Tales of the Purple House, documentaire-fleuve de trois heures d’Abbas Fahdel (réalisateur du terrible et formidable Homeland : Irak année zéro [2015]), semble adopter une démarche inverse à celle des deux films abordés plus haut : si Ana Vaz et Nikolaus Geyrhalter montrent la violence des hommes colonisant le monde qui les entoure, le cinéaste de nationalité franco-irakienne préfère, lui, recréer une sorte de paradis quasi-autarcique voué à protéger son petit monde de la violence environnante. Fahdel filme donc sa maison cossue située dans le sud du Liban, son jardin foisonnant, ses chats qui jouent à chasser oiseaux, lézards et souris, sa femme artiste-peintre Nour Bellouk observant le monde par la fenêtre vivifiante de son regard et de sa créativité, elle-même alter ego d’un cinéaste peignant son univers grâce à sa caméra-pinceau pour tenter de recréer un réel viable.

Abbas Fahdel tente ici de faire de sa maison une micro-utopie, un lieu isolé du reste du monde dont on ne sortira que pour voir de ses propres yeux ce qui a été précédemment constaté par le truchement de l’écran de télévision, images faisant office de ponctuations de l’Histoire récente du Liban (des récentes manifestations contre la corruption du pouvoir politique à la crise du Covid-19 en passant par l’explosion cataclysmique du port de Beyrouth). Dans la maison pourpre du titre, pas d’explosions, pas de violence, pas de corruption, mais une quiétude généralisée, presque artificielle à force d’être hors-sol, souci de paix fabriqué en réaction à la violence des années de conflit ayant secoué le Liban (de la guerre des années 70 aux affrontements des années 2000 avec Israël) et ayant littéralement frappé l’ensemble de la population d’une manière ou d’une autre Le projet de Tales of the Purple House semble bel et bien celui-ci : combattre la violence arbitraire de l’état de guerre par une sorte de retour salutaire à la naïveté (l’insistance à filmer les chats en train de dormir ou de s’amuser, dans une démarche proche des fameuses vidéos cute inondant Internet), à la gentillesse désintéressée, à la générosité non feinte. Les plus belles scènes du film concernent alors la relation entre Nour Bellouk et son petit voisin syrien, réfugié de guerre semblant exorciser la brutalité du monde en rendant visite à la peintre, en faisant pour elle de petits travaux de jardinage, qui est rétribué en nourriture, en bois de chauffage ou en simple amitié.

Abbas Fahdel tente ici de faire de sa maison une micro-utopie, un lieu isolé du reste du monde dont on ne sortira que pour voir de ses propres yeux ce qui a été précédemment constaté par le truchement de l’écran de télévision, images faisant office de ponctuations de l’Histoire récente du Liban (des récentes manifestations contre la corruption du pouvoir politique à la crise du Covid-19 en passant par l’explosion cataclysmique du port de Beyrouth). Dans la maison pourpre du titre, pas d’explosions, pas de violence, pas de corruption, mais une quiétude généralisée, presque artificielle à force d’être hors-sol, souci de paix fabriqué en réaction à la violence des années de conflit ayant secoué le Liban (de la guerre des années 70 aux affrontements des années 2000 avec Israël) et ayant littéralement frappé l’ensemble de la population d’une manière ou d’une autre Le projet de Tales of the Purple House semble bel et bien celui-ci : combattre la violence arbitraire de l’état de guerre par une sorte de retour salutaire à la naïveté (l’insistance à filmer les chats en train de dormir ou de s’amuser, dans une démarche proche des fameuses vidéos cute inondant Internet), à la gentillesse désintéressée, à la générosité non feinte. Les plus belles scènes du film concernent alors la relation entre Nour Bellouk et son petit voisin syrien, réfugié de guerre semblant exorciser la brutalité du monde en rendant visite à la peintre, en faisant pour elle de petits travaux de jardinage, qui est rétribué en nourriture, en bois de chauffage ou en simple amitié.

On pourrait croire le documentaire benêt à force de gentillesse, ennuyeux du fait de la ritualisation un peu trop systématique, de la répétitivité que Fahdel met en place. C’est tout le contraire : Tales of the Purple House se permet de recréer justement une forme de paix isolée du monde réel du fait que le documentariste soit conscient de la dureté d’un monde contre laquelle l’utopie domestique est une forme de résistance inerte. Le seul reproche (de taille) que nous pourrions faire à ce documentaire touchant reste cependant cette sorte de narcissisme teinté d’arrogance qui sous-tend l’ensemble du film, Fahdel et Bellouk faisant étalage de leur grande générosité, consubstantielle de leurs privilèges dus à leur position d’élite intellectuelle de leur pays. Cette plongée dans l’intimité de leur utopie n’est pas sans révéler avec une certaine forme d’impudeur la qualité d’une vie à laquelle la grande majorité des Libanais n’auront pas accès.

Palmarès :

On ne le dira jamais assez : la collection de médailles en chocolat ponctuant un festival de cinéma ne changera jamais la qualité intrinsèque des films qui y sont sélectionnés. Des films comme Bowling Saturne de Patricia Mazuy, Nação Valente de Carlos Conceição, Serviam – Ich will dienen de Ruth Mader et Stone Turtle de Ming Jin Woo en Sélection officielle, ou encore Astrakan de David Depesseville et Before I Change my Mind de Trevor Anderson en section parallèle repartent totalement bredouilles des bords du Lac Majeur alors même qu’ils se sont révélés comme les plus beaux films du festival ; mais le fait qu’ils ne figurent pas au palmarès les rend-il moins beaux ? Bien sûr que non. Ils auraient juste mérités d’être récompensés pour leur justesse, leur puissance, leur lucidité, leur force graphique.

Le jury du Concorso Internazionale a préféré décerner le Léopard d’Or au discutable Regra 34 de la Brésilienne Julia Murat, œuvre qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser, racontant l’histoire d’une jeune avocate spécialisée dans le combat contre les violences patriarcales faites aux femmes tout en se conformant aux mêmes violences dans l’industrie pornographique pour laquelle elle travaille en parallèle. Collant de près à son personnage, Julia Murat crée aussi l’ambiguïté en adoptant tout à la fois les combats de son héroïne et sa fascination pour l’érotisme machiste de plus en plus excessif auquel elle se plie. Voulant dénoncer la société brésilienne dans tout ce qu’elle à de schizophrène, Regre 34 tombe dans ce piège terrible de l’être lui-même. De la même manière, on peut trouver excessif de donner trois prix à ce film plutôt réussi mais finalement assez attendu qu’est Tengo sueños eléctricos de la Costaricienne Valentina Maurel (Prix de la mise en scène et les deux Prix d’interprétation), récit de passage d’une adolescente vers l’âge adulte par le biais de sa relation brutale bien qu’aimante avec son père. Nous pouvons par contre nous réjouir d’un Prix spécial du Jury décerné à Gigi la legge d’Alessandro Comodin, documentaire italien montrant le quotidien d’un policier municipal rural patelin faisant de l’exercice laxiste de son petit pouvoir l’instrument permettant à la communauté d’atteindre la quiétude dans un film en forme de pastorale.

Le jury du Concorso Internazionale a préféré décerner le Léopard d’Or au discutable Regra 34 de la Brésilienne Julia Murat, œuvre qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser, racontant l’histoire d’une jeune avocate spécialisée dans le combat contre les violences patriarcales faites aux femmes tout en se conformant aux mêmes violences dans l’industrie pornographique pour laquelle elle travaille en parallèle. Collant de près à son personnage, Julia Murat crée aussi l’ambiguïté en adoptant tout à la fois les combats de son héroïne et sa fascination pour l’érotisme machiste de plus en plus excessif auquel elle se plie. Voulant dénoncer la société brésilienne dans tout ce qu’elle à de schizophrène, Regre 34 tombe dans ce piège terrible de l’être lui-même. De la même manière, on peut trouver excessif de donner trois prix à ce film plutôt réussi mais finalement assez attendu qu’est Tengo sueños eléctricos de la Costaricienne Valentina Maurel (Prix de la mise en scène et les deux Prix d’interprétation), récit de passage d’une adolescente vers l’âge adulte par le biais de sa relation brutale bien qu’aimante avec son père. Nous pouvons par contre nous réjouir d’un Prix spécial du Jury décerné à Gigi la legge d’Alessandro Comodin, documentaire italien montrant le quotidien d’un policier municipal rural patelin faisant de l’exercice laxiste de son petit pouvoir l’instrument permettant à la communauté d’atteindre la quiétude dans un film en forme de pastorale.

Le palmarès de la sélection parallèle Concorso Cineasti del presente est peut-être un peu plus proche de nos goûts. Le Léopard d’Or revient à Svetlonoc (photo ci-contre) de la Slovaque Tereza Nvotová, puissant et terrifiant récit réaliste portant sur les croyances archaïques d’une campagne reculée, où l’imaginaire des sorcières sert avant tout un propos sur l’oppression des femmes inaptes à posséder leur propre liberté, variante mittel-européenne et contemporaine de The Witch de Robert Eggers. Le Prix Spécial du Jury et le Prix d’interprétation Féminine reviennent au surprenant How is Katia ? de l’Ukrainienne Christina Tynkevych, renouant à ce réalisme naturaliste alors sans misérabilisme que faisaient les Dardenne ou Loach à leurs débuts. Nous n’avons pas vu Safe Place du Croate Juraj Lerotić, vainqueur du Prix de la Mise en scène et du Prix d’interprétation masculine, ainsi que du Prix du Premier film. Nous regretterons à ce sujet les mentions spéciales accordées par le jury de ce dernier vote à Love Dog de Bianca Lucas et à De noche los gatos son pardos du Suisse Valentin Merz, qui font partie des moins bons films vus lors de cette 75ème édition du Festival du Film de Locarno, qui nous a cependant globalement ravis et où nous retournerons avec un plaisir impossible à dissimuler.

Le palmarès de la sélection parallèle Concorso Cineasti del presente est peut-être un peu plus proche de nos goûts. Le Léopard d’Or revient à Svetlonoc (photo ci-contre) de la Slovaque Tereza Nvotová, puissant et terrifiant récit réaliste portant sur les croyances archaïques d’une campagne reculée, où l’imaginaire des sorcières sert avant tout un propos sur l’oppression des femmes inaptes à posséder leur propre liberté, variante mittel-européenne et contemporaine de The Witch de Robert Eggers. Le Prix Spécial du Jury et le Prix d’interprétation Féminine reviennent au surprenant How is Katia ? de l’Ukrainienne Christina Tynkevych, renouant à ce réalisme naturaliste alors sans misérabilisme que faisaient les Dardenne ou Loach à leurs débuts. Nous n’avons pas vu Safe Place du Croate Juraj Lerotić, vainqueur du Prix de la Mise en scène et du Prix d’interprétation masculine, ainsi que du Prix du Premier film. Nous regretterons à ce sujet les mentions spéciales accordées par le jury de ce dernier vote à Love Dog de Bianca Lucas et à De noche los gatos son pardos du Suisse Valentin Merz, qui font partie des moins bons films vus lors de cette 75ème édition du Festival du Film de Locarno, qui nous a cependant globalement ravis et où nous retournerons avec un plaisir impossible à dissimuler.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).