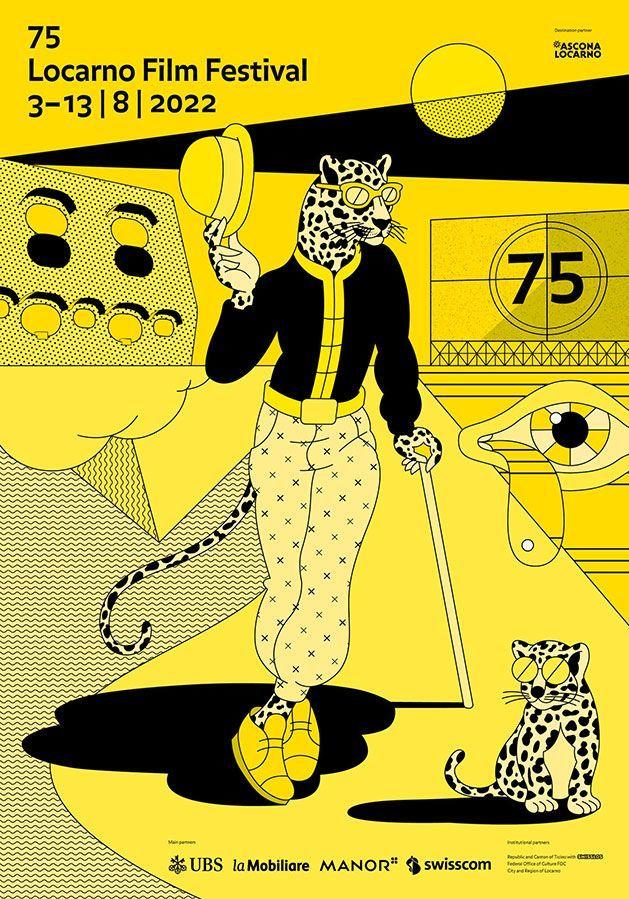

Panorama sur quelques films italiens et français programmés sur l’ensemble des sélections de ce festival aussi majeur que le lac sur les bords duquel est posée la belle ville de Locarno.

A quelques encablures de la frontière italienne, y parlant la langue de Dante, Locarno laisse une place conséquente au cinéma transalpin, qui suscite un enthousiasme public très particulier s’exprimant de façon patente par une fréquentation accrue de ces séances-ci. Mais les films italiens projetés durant le festival méritent-ils l’indulgence dont font preuve ici la majorité des spectateurs ? Réponse : oui. Indubitablement. Imparfaits, parfois un peu bancals, les trois films italiens que nous avons vus durant le rendez-vous cinéphile ont le mérite primordial de porter sur le monde un regard profond, critique, lucide car dénué de l’angélisme ou des stéréotypes que nous avons trouvés comme nous le verrons plus loin dans quatre films français programmés ces derniers jours.

De deux façons radicalement différentes, Il Pataffio de Francesco Lagi et Gigi la legge d’Alessandro Comodin (tous deux en lice pour Concorso Internazionale) en arrivent à parler de la même chose : la place du pouvoir local dans le fonctionnement social. Les deux films aboutissent finalement au même point de ralliement en empruntant deux chemins opposés : l’excès d’autorité conduit au chaos et à l’inconséquence dudit pouvoir (Il Pataffio) ; l’exercice d’une autorité humaine, presque pateline, permet une sorte d’harmonie presque pastorale, douce et sans conflits (Gigi la legge).

Il Pataffio (La Vie d’châtiau en français) est une adaptation d’un chantre de la littérature néo-avant-gardiste italienne du XXème siècle, Luigi Malerba, adepte de l’expérimentation formelle et des audaces narratives en tous genres. Francesco Lagi, par l’usage de l’art en mouvement qu’est le cinéma, permet de donner vie, chair et corps à la langue de l’auteur, chargée en néologismes et en imperfections linguistiques et grammaticales (nous fiant d’abord par intuition aux sous-titres français de la projection, des festivaliers italophones nous l’ont confirmé), jusqu’à faire penser aux délires ludiques que l’ont pourrait trouver sous nos cieux chez René Goscinny. Mariage étonnant de récit picaresque toujours un peu à côté de la plaque et du théâtre burlesco-absurde d’Alfred Jarry, le film de Lagi nous expédie au Moyen-Âge : le Marcomte (?) Bellocchio (Lino Musella) a épousé Bernarda (Viviana Cangiano), fille d’un noble qui, pour dot, lui offre une terre et un castel. Mais la terre est un champ de pierres, et le castel une ruine habitée par les animaux des fermiers alentour. Volant et expropriant à tout-va, se mettant alors peu à peu à dos l’ensemble des paysans qui dissimulent leurs bêtes et les victuailles dans le château voisin (sur un fief gouverné par une vieille dame belliqueuse au langage pour le moins vert), Bellocchio et ses hommes commencent à souffrir de la faim. De quoi lancer une bonne guerre…

Il Pataffio (La Vie d’châtiau en français) est une adaptation d’un chantre de la littérature néo-avant-gardiste italienne du XXème siècle, Luigi Malerba, adepte de l’expérimentation formelle et des audaces narratives en tous genres. Francesco Lagi, par l’usage de l’art en mouvement qu’est le cinéma, permet de donner vie, chair et corps à la langue de l’auteur, chargée en néologismes et en imperfections linguistiques et grammaticales (nous fiant d’abord par intuition aux sous-titres français de la projection, des festivaliers italophones nous l’ont confirmé), jusqu’à faire penser aux délires ludiques que l’ont pourrait trouver sous nos cieux chez René Goscinny. Mariage étonnant de récit picaresque toujours un peu à côté de la plaque et du théâtre burlesco-absurde d’Alfred Jarry, le film de Lagi nous expédie au Moyen-Âge : le Marcomte (?) Bellocchio (Lino Musella) a épousé Bernarda (Viviana Cangiano), fille d’un noble qui, pour dot, lui offre une terre et un castel. Mais la terre est un champ de pierres, et le castel une ruine habitée par les animaux des fermiers alentour. Volant et expropriant à tout-va, se mettant alors peu à peu à dos l’ensemble des paysans qui dissimulent leurs bêtes et les victuailles dans le château voisin (sur un fief gouverné par une vieille dame belliqueuse au langage pour le moins vert), Bellocchio et ses hommes commencent à souffrir de la faim. De quoi lancer une bonne guerre…

Francesco Lagi fait de ses personnages de marionnettes ridicules, des figures grotesques régies par la fatuité et l’importance, échouant systématiquement dans chacune de leurs entreprises, dans un monde sans justice où tout part de travers : la porte d’entrée du château étant rouillée, on y entre par un trou dans la muraille qui le ceint à l’arrière de la construction ; les soldats sont incapables de mener un assaut avec leurs échelles trop courtes et leur incompétence à lancer leurs grappins ; les registres de recensement n’ont pas été mis à jour depuis quatre générations ; le curé (interprété par un Alessandro Gassman déchaîné) ne pense qu’en termes de corruption (sous toutes ses formes)… Ne souffrant d’aucun temps mort, paillard, quelque peu pétomane, adepte d’un humour noir assumé, souvent hilarant, Il Pataffio se place du côté de la farce outrée, rabelaisienne. Que cela ne dissimule pas trop la portée politique d’un film qui fait de la notion même de pouvoir politique un théâtre scabreux, montrant par l’absurde le fonctionnement d’une tyrannie et les capacités qu’elle a de se cannibaliser par l’action de sa propre injustice. Derrière ses allures grossières, l’œuvre de Francesco Lagi ne fait rien de moins que de mettre en scène la mécanique du pouvoir autocratique : arrivée au pouvoir – état de grâce – autoritarisme – rébellion du peuple – disgrâce. De ce point de vue, le film est une réussite.

Dans le documentaire d’Alessandro Comodin, le personnage éponyme de Gigi la legge peut être considéré comme l’anti-Bellocchio ; policier municipal dans une petite ville du Frioul, Pier Luigi dit « Gigi » est présenté comme un personnage hâbleur, aimable, conciliant, considérant sa fonction d’importance sans la pression qui semblerait nécessaire. On trouve le corps d’une jeune fille suicidée sur les rails jouxtant la ville ? Il va sans se presser demander à ce que les trains ne passent plus… Tellement sans se presser qu’un train passe dans la minute ! On annonce un feu dans un champ ? Il se rend sur place tranquillement, sans oublier au passage de draguer gentiment la nouvelle dispatcheuse du poste de police. Et le film de coller aux basques de cet élément du décor de la cité rurale où pas grand-chose ne se passe, même quand il semble se passer quelque chose. Le policier fait son métier (il n’hésite pas à pister un pauvre cycliste qu’il soupçonne d’être l’auteur de mauvais coups récents sur la commune) tout en ne le faisant jamais vraiment, laissant la porte ouverte à une sorte de liberté généralisée, d’auto-gestion de la population (à un môme au scooter débridé qu’il n’hésite pas à essayer lui-même dans un champ, Gigi dira qu’il a de la chance de ne pas croiser la police !), à un système qui pourrait ressembler à de l’anarchie mais qui s’avère payant, accordant confiance et apaisement.

Dans le documentaire d’Alessandro Comodin, le personnage éponyme de Gigi la legge peut être considéré comme l’anti-Bellocchio ; policier municipal dans une petite ville du Frioul, Pier Luigi dit « Gigi » est présenté comme un personnage hâbleur, aimable, conciliant, considérant sa fonction d’importance sans la pression qui semblerait nécessaire. On trouve le corps d’une jeune fille suicidée sur les rails jouxtant la ville ? Il va sans se presser demander à ce que les trains ne passent plus… Tellement sans se presser qu’un train passe dans la minute ! On annonce un feu dans un champ ? Il se rend sur place tranquillement, sans oublier au passage de draguer gentiment la nouvelle dispatcheuse du poste de police. Et le film de coller aux basques de cet élément du décor de la cité rurale où pas grand-chose ne se passe, même quand il semble se passer quelque chose. Le policier fait son métier (il n’hésite pas à pister un pauvre cycliste qu’il soupçonne d’être l’auteur de mauvais coups récents sur la commune) tout en ne le faisant jamais vraiment, laissant la porte ouverte à une sorte de liberté généralisée, d’auto-gestion de la population (à un môme au scooter débridé qu’il n’hésite pas à essayer lui-même dans un champ, Gigi dira qu’il a de la chance de ne pas croiser la police !), à un système qui pourrait ressembler à de l’anarchie mais qui s’avère payant, accordant confiance et apaisement.

De ce point de vue, Gigi la legge distille plus ou moins le même discours, mais selon une optique inversée, que le film de Francesco Lagi : à l’autoritarisme défaillant de Bellocchio, Gigi préfère une autorité réelle mais invisible. Personnage attachant, profondément bienveillant (la dernière séquence bouleversante du documentaire montrant le policier racontant les larmes aux yeux un événement traumatique de sa carrière le prouve amplement), Gigi peut aussi être une forme d’allégorie d’une Italie des campagnes, un peu confite dans l’ennui d’une paix perpétuelle, donnant plus d’importance à la belle humanité de ses habitants qu’aux conflits possibles qui pourraient la polluer. Et mine de rien, ce regard non exempt de stoïcisme n’est pas sans être véritablement politique dans un monde contemporain dominé par le culte de la performance. De façon inattendue, le film de Comodin est peut-être le petit cousin parfait du formidable Il Buco de Michelangelo Frammartino sorti cette année et développant peu ou prou les mêmes idées avec encore plus de profondeur, oserions-nous dire.

Moins passionnant mais non sans pertinence, Delta de Michele Vannucci est une série noire plutôt bien troussée bien que ne faisant pas montre d’une originalité folle. Les pêcheurs du delta du Pô sont furieux : alors qu’on leur impose des règles drastiques qui les appauvrissent et les contraignent fortement, des immigrés de l’Est exercent clandestinement, pêchant à l’électricité (la scène d’ouverture du film est graphiquement saisissante). Ils organisent alors une expédition punitive qui provoque la colère des étrangers. Parmi eux, un enfant du cru qui s’y est trouvé une autre famille, Elia (Alessandro Borghi, masse brute vraiment impressionnante), dont est tombée amoureuse la fille du bar du coin tenu par celui qui s’avère l’employeur clandestin des pêcheurs illégaux. Au milieu de tous ces protagonistes et de toute cette agitation, Osso (Luigi Lo Cascio, comme souvent vraiment très bon), militant écologiste adepte de la non-violence mais qui, de coup de force des uns en éclat de violence criminelle des autres, va être forcé de faire couler le sang.

Moins passionnant mais non sans pertinence, Delta de Michele Vannucci est une série noire plutôt bien troussée bien que ne faisant pas montre d’une originalité folle. Les pêcheurs du delta du Pô sont furieux : alors qu’on leur impose des règles drastiques qui les appauvrissent et les contraignent fortement, des immigrés de l’Est exercent clandestinement, pêchant à l’électricité (la scène d’ouverture du film est graphiquement saisissante). Ils organisent alors une expédition punitive qui provoque la colère des étrangers. Parmi eux, un enfant du cru qui s’y est trouvé une autre famille, Elia (Alessandro Borghi, masse brute vraiment impressionnante), dont est tombée amoureuse la fille du bar du coin tenu par celui qui s’avère l’employeur clandestin des pêcheurs illégaux. Au milieu de tous ces protagonistes et de toute cette agitation, Osso (Luigi Lo Cascio, comme souvent vraiment très bon), militant écologiste adepte de la non-violence mais qui, de coup de force des uns en éclat de violence criminelle des autres, va être forcé de faire couler le sang.

Film romanesque à la mise en scène et au récit finalement très classiques, Delta s’avère parfois trop long, s’enlisant par moments dans des intrigues parallèles quelque peu inutiles, n’en finissant plus de finir dans ses derniers mouvements. Dommage tant le propos du film intéresse au plus haut point, montrant par sa structure scénaristique très habile et solide les rouages d’un mécanisme de la violence qu’il est impossible de stopper, la colère grossissant d’acte en acte comme la fameuse boule de neige de l’expression. Si Vannucci n’omet pas un constat social (l’affrontement de deux clans de pauvres qui n’ont pas grand-chose combattant pour ne pas perdre le peu qu’ils ont), l’œuvre réaliste qu’est Delta se concentre en fait plus précisément, de façon presque théorique, sur la notion de montée de la violence, proportionnelle à une montée de la fureur des peuples (celle-là même qui s’exprime dans les rangs d’une extrême-droite en progression constante tout autour du monde). Le scénario du film est de ce point de vue remarquable, empilant discrètement, sans nécessairement qu’on les remarque tout le temps, les événements permettant à la colère d’accéder à son cran supplémentaire. Les coups de force et autres sabotages du début deviennent des morts violentes sans que nous le voyions arriver, sans que nous ne sachions vraiment où se trouve le point de bascule du récit. Malgré ses quelques défauts de rythme, Delta, film langien dans sa façon d’ausculter les mécanismes de la violence grégaire et d’aborder le terrible déterminisme des hommes (Elia disant qu’il voulait être un autre homme mais que sa nature l’a rattrapé), reste donc un regard pertinent bien que désabusé sur un monde contemporain qui n’en aura jamais fini avec l’idée de conflit.

En comparaison avec les voisins transalpins, à l’exception notable du chef-d’oeuvre de Patricia Mazuy Bowling Saturne (déjà abordé dans un compte-rendu précédent), la délégation française de Locarno fait pâle figure. Il leur manque la densité, le regard sur le monde, la justesse qui ne font pas défaut aux films italiens que nous venons d’aborder.

Stella est amoureuse de Sylvie Verheyde (Concorso Internazionale), suite de son Stella autobiographique (2008), est par exemple très agréable, très sympathique mais trop léger au niveau de ses enjeux pour convaincre pleinement. Stella (Flavie Delangle) a grandi, elle travaille pour l’obtention du bac après avoir passé ses vacances en Italie, avec petit copain, Vespa et baignades à la plage. De retour à Paris, son père (Benjamin Biolay, seul rescapé du film d’origine) s’est cassé, sa mère (Marina Foïs) déprime derrière son bar. Stella découvre les Bains Douches et la fin de l’innocence adolescente, et s’émancipe de plus en plus, entourée de ses amies avec lesquelles elle s’engueule et se rabiboche.

Stella est amoureuse de Sylvie Verheyde (Concorso Internazionale), suite de son Stella autobiographique (2008), est par exemple très agréable, très sympathique mais trop léger au niveau de ses enjeux pour convaincre pleinement. Stella (Flavie Delangle) a grandi, elle travaille pour l’obtention du bac après avoir passé ses vacances en Italie, avec petit copain, Vespa et baignades à la plage. De retour à Paris, son père (Benjamin Biolay, seul rescapé du film d’origine) s’est cassé, sa mère (Marina Foïs) déprime derrière son bar. Stella découvre les Bains Douches et la fin de l’innocence adolescente, et s’émancipe de plus en plus, entourée de ses amies avec lesquelles elle s’engueule et se rabiboche.

Tout cela est attachant, plutôt mignon, parfois drôle (le personnage truculent de la mère), mais on a du mal à cerner où se trouvent les enjeux de cinéma dans cette chronique racontant l’entre-deux inconfortable, sans repères véritables, séparant l’enfance de l’âge adulte. Sylvie Verheyde ne se concentre sur rien de précis, embrassant une année dans la vie d’un jeune femme en devenir sans vouloir se raccrocher à quoi que ce soit : l’école, la famille, les Bains Douches (qui sont l’objet des séquences les plus intéressantes du moment où la réalisatrice filme les corps dansants sur une BO impeccable), tout passe et tout lasse un peu. L’objet du film n’est-il pas alors la simple nostalgie d’une époque révolue, d’autant plus que la dimension autobiographique du récit y encourage ? Peut-être mais la grande question se pose : la nostalgie peut-elle faire office de récit ? Stella est amoureuse ne fait de mal à personne ; il est difficile de ne pas l’apprécier sur le moment, mais tout aussi difficile de ne pas le trouver trop inconsistant. Il fait l’effet d’une bulle de savon : on la regarde virevolter avec grâce, le sourire aux lèvres, charmé par sa légèreté tant qu’elle ne touche rien ; une fois qu’elle touche quelque chose, sa fragilité lui joue un tour. Elle éclate, et il n’en reste rien sinon un vague souvenir qui s’évaporera très vite avec le temps.

A noter sous forme d’aparté qu’un autre film de la compétition internationale, Tengo sueños eléctricos de la Costaricienne Valentina Maurel, aborde la question de cette étape-charnière du passage à l’âge adulte de la même façon que Sylvie Verheyde, comme une succession d’événements, un moment où tout se bouscule sans cependant nécessairement lier ensemble au sein de la narration tous les éléments. Le film de Maurel est sud-américain, moins littéraire, plus âpre et frontal ; il gagne en densité par l’importance donnée à la relation amour/haine entre la jeune fille garçon manqué et son père violent, mais Tengo sueños eléctricos est finalement aussi profondément charmant et anecdotique que Stella est amoureuse.

Nous pourrions dire de Last Dance de Delphine Lehericey (Piazza Grande) exactement la même chose que ce que nous avons constaté sur le film de Verheyde : la gentillesse généralisée et la légèreté de l’approche de son sujet tenant lieu de programme. Ce cinéma de la bienveillance ne mange pas de pain, il est difficile encore une fois de lui jeter la pierre tant la majorité des films programmés à Locarno donne l’impression d’être lestés par le poids de la fatalité et du drame. Ces films permettent une respiration, mais cela n’empêche pas l’audace d’une mise en scène dont le film de Lehericey est totalement dépourvu. L’histoire était pourtant alléchante : Germain (François Berléand) perd subitement sa femme Lise (Dominique Reymond). Les deux amoureux s’étaient jurés mutuellement que celui qui survivrait à l’autre suivrait les pas du défunt, achèverait un projet qu’il aurait mis en branle. Et Germain de se retrouver du jour au lendemain dans une troupe de danse contemporaine en vue d’un spectacle imminent, ceci sans le dire à ses enfants qui pensent que le veuvage fait de lui une sorte de faiblesse sur jambes à surveiller de la façon la plus étroite possible.

Nous pourrions dire de Last Dance de Delphine Lehericey (Piazza Grande) exactement la même chose que ce que nous avons constaté sur le film de Verheyde : la gentillesse généralisée et la légèreté de l’approche de son sujet tenant lieu de programme. Ce cinéma de la bienveillance ne mange pas de pain, il est difficile encore une fois de lui jeter la pierre tant la majorité des films programmés à Locarno donne l’impression d’être lestés par le poids de la fatalité et du drame. Ces films permettent une respiration, mais cela n’empêche pas l’audace d’une mise en scène dont le film de Lehericey est totalement dépourvu. L’histoire était pourtant alléchante : Germain (François Berléand) perd subitement sa femme Lise (Dominique Reymond). Les deux amoureux s’étaient jurés mutuellement que celui qui survivrait à l’autre suivrait les pas du défunt, achèverait un projet qu’il aurait mis en branle. Et Germain de se retrouver du jour au lendemain dans une troupe de danse contemporaine en vue d’un spectacle imminent, ceci sans le dire à ses enfants qui pensent que le veuvage fait de lui une sorte de faiblesse sur jambes à surveiller de la façon la plus étroite possible.

Last Dance a pour lui sa belle tendresse dans sa façon de portraiturer ses personnages frappés par le deuil, sans tomber dans le piège des larmes faciles, du cœur gros et de la mélancolie. Tout est au contraire pris avec une légèreté apaisante, qui en ferait presque oublier l’élément perturbateur dirigeant toute le récit (la mort de Lise, donc). Mais cela ne fait malheureusement pas un film : il lui manque une vraie substance dramatique, une vraie vision de mise en scène cinématographique que Lehericey, qui vient du spectacle vivant, ne parvient pas même à faire vivre dans le filmage des scènes de danse. Les acteurs font le travail, Berléand en tête ; tout cela n’offusque personne, se regarde avec un petit sourire au coin des lèvres… Mais soyons francs : Last Dance ressemble bien plus à un téléfilm qu’à une œuvre cinématographique programmable sur la Piazza Grande de Locarno. Nous faisons peut-être preuve de mauvais esprit : le film a beaucoup plu au public présent lors de sa projection. Tant mieux pour lui.

Plus problématiques sont les échecs terribles des deux autres films français vus jusqu’alors durant le festival. Petites, premier long métrage de Julie Lerat-Gersant (Concorso Cineasti del presente), a l’allure du prototype des films passés directement des bancs de la Fémis aux salles obscures. Si la fameuse école de cinéma a du poids et de l’importance dans la production contemporaine, il faut bel et bien reconnaître qu’elle encourage aussi à une sorte de formatage quelque peu dommageable : sujet sociétal pesant le poids d’un âne mort ; naturalisme en milieu provincial, souvent prolo ; observation entomologiste de personnages qui se doivent de se débattre dans leur misère et dans leur caste sociale, objets d’étude pour la réalisatrice et de spectacle de la détresse pour le spectateur qui peut légitimement se demander ce qu’il fout là. Le film de Lerat-Gersant coche toutes ces cases désagréables ; il raconte l’histoire de Camille (Pili Groyne), adolescente de seize ans qui attend un enfant. Elle est placée dans un centre social pour filles-mères, accompagnée par des éducateurs spécialisés tous trop sympas dirigés par Nadine (Romane Bohringer), vraiment trop top et à l’écoute. Question : la problématique des filles-mères ne concerne-t-elle que les classes populaires ? Pourquoi tomber dans ce lieu commun qui en amène d’autres (les pauvres sont incultes, irresponsables, tous plus « cas sociaux » les uns que que les autres) ? Caricatural au possible, faisant croire que l’on donne la parole à « ceux qui ne l’ont jamais » alors même qu’on les regarde du haut d’un piédestal petit-bourgeois, Petites est une catastrophe bête et méchante.

Plus problématiques sont les échecs terribles des deux autres films français vus jusqu’alors durant le festival. Petites, premier long métrage de Julie Lerat-Gersant (Concorso Cineasti del presente), a l’allure du prototype des films passés directement des bancs de la Fémis aux salles obscures. Si la fameuse école de cinéma a du poids et de l’importance dans la production contemporaine, il faut bel et bien reconnaître qu’elle encourage aussi à une sorte de formatage quelque peu dommageable : sujet sociétal pesant le poids d’un âne mort ; naturalisme en milieu provincial, souvent prolo ; observation entomologiste de personnages qui se doivent de se débattre dans leur misère et dans leur caste sociale, objets d’étude pour la réalisatrice et de spectacle de la détresse pour le spectateur qui peut légitimement se demander ce qu’il fout là. Le film de Lerat-Gersant coche toutes ces cases désagréables ; il raconte l’histoire de Camille (Pili Groyne), adolescente de seize ans qui attend un enfant. Elle est placée dans un centre social pour filles-mères, accompagnée par des éducateurs spécialisés tous trop sympas dirigés par Nadine (Romane Bohringer), vraiment trop top et à l’écoute. Question : la problématique des filles-mères ne concerne-t-elle que les classes populaires ? Pourquoi tomber dans ce lieu commun qui en amène d’autres (les pauvres sont incultes, irresponsables, tous plus « cas sociaux » les uns que que les autres) ? Caricatural au possible, faisant croire que l’on donne la parole à « ceux qui ne l’ont jamais » alors même qu’on les regarde du haut d’un piédestal petit-bourgeois, Petites est une catastrophe bête et méchante.

Plus surprenant est le naufrage d’Une femme de notre temps de Jean-Paul Civeyrac (Piazza Grande). Non pas que le réalisateur soit le plus grand créateur de notre temps mais il reste une valeur plutôt sûre de notre cinéma hexagonal. Son nouveau film s’avère compliqué à défendre, mélange de polar et de mélodrame (hitchcockiens) se prenant plus d’une fois les pieds dans le tapis de son récit. Juliane (Sophie Marceau) est commissaire de police et écrivaine de romans policiers. Elle s’attelle à un nouveau livre, très différent des autres, qui raconterait sa sœur à l’esprit torturé et décédée quelques années auparavant dans un terrible accident de la route. Elle enquête en parallèle sur l’assassinat d’un flic ripou. Elle apprend que son cher mari Hugo (Johan Heldenbergh) la trompe sans vergogne et, sous le coup de la douleur, fomente quelque chose pour le faire payer. Et les trois arcs narratifs (chacun d’eux étant très « cinéma français ») de se mélanger dans un entrelacs scénaristique que Civeyrac voudrait difficile à démêler. Mais l’écriture du film balise trop son intrigue, permettant au spectateur d’anticiper tout ce qui va se passer un bon moment à l’avance. De ce fait, la seule tentative du film pour sortir de son sentier l’emmène directement dans une ornière : une histoire de femme battue que Juliane aide un peu trop, et qui n’a strictement aucun rapport ni intérêt avec le récit-cadre du film. Plus grave : la mise en scène de Civeyrac ne semble inspirée que par le fait de vouloir singer Hitchcock, des cadres à la musique en passant par les décors (une maison de campagne normande ressemblant aux demeures gothiques de Rebecca ou de Psychose). Cette référentialité n’est pas si incongrue, Sir Alfred ayant toujours plus ou moins balisé ses intrigues pour distiller ses effets de suspense. Mais Civeyrac oublie qu’il n’est pas Hitchcock : si ce dernier faisait du dévoilement plus ou moins progressif des éléments de son scénario une sorte de manifeste de son esthétique propre, le réalisateur français ne provoque qu’un ennui profond parfois teinté de rire involontaire en plaçant dès la troisième minute de son film ce qu’on devine d’emblée comme l’élément prépondérant de son final. Mal écrit, lisse jusqu’au manque flagrant de caractère, pas crédible pour un sou, globalement pas toujours très bien joué (bien que Marceau s’en sorte avec les honneurs), Une femme de notre temps se plante donc dans les grandes largeurs et reconduit l’incapacité d’un certain cinéma d’auteur à sortir de sa zone de confort parisienne. Et la triste confirmation d’une vraie méforme de la création française telle qu’elle est soumise au regard à Locarno en comparaison avec une délégation transalpine plus aventureuse.

Plus surprenant est le naufrage d’Une femme de notre temps de Jean-Paul Civeyrac (Piazza Grande). Non pas que le réalisateur soit le plus grand créateur de notre temps mais il reste une valeur plutôt sûre de notre cinéma hexagonal. Son nouveau film s’avère compliqué à défendre, mélange de polar et de mélodrame (hitchcockiens) se prenant plus d’une fois les pieds dans le tapis de son récit. Juliane (Sophie Marceau) est commissaire de police et écrivaine de romans policiers. Elle s’attelle à un nouveau livre, très différent des autres, qui raconterait sa sœur à l’esprit torturé et décédée quelques années auparavant dans un terrible accident de la route. Elle enquête en parallèle sur l’assassinat d’un flic ripou. Elle apprend que son cher mari Hugo (Johan Heldenbergh) la trompe sans vergogne et, sous le coup de la douleur, fomente quelque chose pour le faire payer. Et les trois arcs narratifs (chacun d’eux étant très « cinéma français ») de se mélanger dans un entrelacs scénaristique que Civeyrac voudrait difficile à démêler. Mais l’écriture du film balise trop son intrigue, permettant au spectateur d’anticiper tout ce qui va se passer un bon moment à l’avance. De ce fait, la seule tentative du film pour sortir de son sentier l’emmène directement dans une ornière : une histoire de femme battue que Juliane aide un peu trop, et qui n’a strictement aucun rapport ni intérêt avec le récit-cadre du film. Plus grave : la mise en scène de Civeyrac ne semble inspirée que par le fait de vouloir singer Hitchcock, des cadres à la musique en passant par les décors (une maison de campagne normande ressemblant aux demeures gothiques de Rebecca ou de Psychose). Cette référentialité n’est pas si incongrue, Sir Alfred ayant toujours plus ou moins balisé ses intrigues pour distiller ses effets de suspense. Mais Civeyrac oublie qu’il n’est pas Hitchcock : si ce dernier faisait du dévoilement plus ou moins progressif des éléments de son scénario une sorte de manifeste de son esthétique propre, le réalisateur français ne provoque qu’un ennui profond parfois teinté de rire involontaire en plaçant dès la troisième minute de son film ce qu’on devine d’emblée comme l’élément prépondérant de son final. Mal écrit, lisse jusqu’au manque flagrant de caractère, pas crédible pour un sou, globalement pas toujours très bien joué (bien que Marceau s’en sorte avec les honneurs), Une femme de notre temps se plante donc dans les grandes largeurs et reconduit l’incapacité d’un certain cinéma d’auteur à sortir de sa zone de confort parisienne. Et la triste confirmation d’une vraie méforme de la création française telle qu’elle est soumise au regard à Locarno en comparaison avec une délégation transalpine plus aventureuse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).