La 30ème édition du Festival International de Cinéma Marseille (plus connu sous les initiales du FID, qui laissent transparaître son passé exclusivement réservé aux formats documentaire) s’est achevée le 15 juillet dernier. Nous y avons passé quelques jours, évidemment trop peu de temps pour y découvrir l’entièreté du programme, mais assez pour y relever la température. Les rues de la Cité phocéenne se réveillaient à peine de la moiteur des foules sorties fêter la sélection en finale de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations. Les avenues de la République Française se fardaient alors de drapeaux algériens ; joli phénomène d’écho lorsqu’on pense qu’il y a moins de 60 ans, les drapeaux français étaient brandis dans les territoires d’Algérie avec beaucoup moins de légèreté. Si Marseille est aussi surnommée “Porte de l’Orient” en référence à son port facilitant autrefois le transit avec les colonies françaises, la programmation 2019 du FID a cette année affrété toute une flotte de films engagés et originaux, notamment sur les registres du décolonialisme, des questions migratoires, écologiques, féministes, queer et anticapitalistes. On peut avant tout souligner qu’on a pu voir les lieux du festival (le Variétés, la Baleine, le Vidéodrôme, le MuCem — dans les quartiers de Noailles, du Cours Julien et du Panier) garnis d’un programme aussi radicalement affirmé politiquement qu’esthétiquement. Résonnant avec le territoire marseillais, le FID, déjà trentenaire, est une enclave rebelle tournée vers l’extérieur. Retours sur quelques étapes de cette Odyssée.

HOSPITALITÉ(S)

L’heureuse nouvelle du cinéma en France est qu’il est capable de s’emparer de la question migratoire au-delà des flux de masses où il s’agit moins d’histoires d’individus que de l’idée générique de migrant·e, assortie de bonnes intentions. Deux films très différents nous l’ont prouvé, en posant notamment la question de savoir comment les Français étaient capables d’ouvrir leurs maisons aux réfugié·e·s, avec une certaine lucidité entre intention altruiste et réalité.

Il n’y a qu’une seule lettre de différence entre “OFPRA” (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) et “opéra”, et pourtant un vaste océan les sépare. Le premier long-métrage de Louise Narboni au titre évoquant un air de Duparc, Chanson Triste, rejoue en “cinéma-vérité” (c’est à dire avec les personnes concernées) l’histoire d’Élodie, chanteuse lyrique en quête de sens, et d’Ahmad, réfugié afghan en France dont la famille a été décimée par les Talibans. Ahmad tente d’obtenir un permi de séjour, malgré le poids du deuil. Malgré le poids de son deuil à elle, Élodie tente de survivre en aidant Ahmad dans son processus. Peut-être pourra-t-elle, lui, le sauver. “Est-ce que tu crois en la réincarnation ?” Truffaldien jusque dans le kistch, on aimera ce film non particulièrement parce qu’il traite des problématiques migratoires et de la cruauté des humains qui en laissent d’autres dans l’oubli, mais parce qu’il confronte de manière thérapeutique et performative les protagonistes et leur ombre ; le sujet et la représentation ; la musique de l’ouest et la musique de l’est. Terré derrière une naïveté de surface, le film convoque aussi des temporalités lentes ; les imprévus, les ruptures, les attentes, s’invitent et réinventent le film. L’adresse change ; le film devient une lettre. Une lettre qui vient récupérer des morceaux de rush laissés par Louise Narboni dans sa poubelle de montage (sa formation d’origine), pour montrer tous les bouts de ficelles. Spoiler : personne ne peut “sauver” personne, mais on peut y travailler quand même. À la fin, Chanson Triste est peut-être une partition rapiécée, une mélodie imparfaite avec quelques notes qui grincent, mais elle est avant tout une élégie composée avec ce qu’il y a de plus beau lorsque l’on s’attèle à des œuvres difficiles : l’humilité, la sincérité et l’amour.

Chanson Triste © 2019 Melodrama

Non loin des rivages docu-fiction de Louise Narboni, Pierre Creton revient au FID (après Va, Toto ! en 2017) avec le Bel Été, un film rejouant là aussi une véritable histoire d’accueil, sous la forme d’une fiction au titre identique au roman de Pavese qui s’ouvre sur cette phrase : “À cette époque, c’était toujours fête”. C’est aussi l’ambition du film de Pierre Créton. Se faire du bien et faire du bien avec un film solaire, dont le titre dévoile presque entièrement la mission. Simon et Robert accueillent dans leur maison normande Ahmed et Mohammed, deux jeunes hommes en demande d’asile sur le territoire français. Ils apprennent les rudiments de l’apiculture, se forment à la langue française et à des parcours professionnels, entrent dans le cercle d’ami·e·s qui font de la maison un carrefour d’échanges. À travers des séquences simples, parfois rejouées, parfois improvisées, Sophie, une amie du couple, est la clef de voûte de la narration. Derrière son poste d’observatrice, de confidente et de professeure, c’est elle qui raconte ce charmant été avec le recul et la sagesse nécessaires. Pierre Créton aborde de manière transversale l’idée de minorités solidaires et de modèles familiaux alternatifs, en incluant au par exemple au récit un trouple d’hommes à l’écart d’âge important et une femme seule. En approfondissant avec bienveillance toutes les facettes des vies des personnages, en ne s’interdisant rien, le film est l’espace de la communauté intersectionnelle. Puisque tout est pansé, Le Bel été réussit son pari, et c’est peut-être en prenant des vacances vis-à-vis d’une problématisation trop frontale (accepte-t-on ou pas d’ouvrir sa porte à l’étranger) que le film s’imprime le mieux en nous.

Le Bel été © 2019 JHR Films

Court-métrage de la franco-marocaine Randa Maroufi, Bab Sebta, littéralement “Porte de Ceuta” présente les rituels, mouvements et contrôles quotidien de cette enclave ibérique située sur le territoire marocain, vu du dessus. Le temps de rejouer les passages de douanes des personnes et des marchandises, le film observe une chorégraphie lente et bariolée sur une surface en aplat où sont indiqués les décors et les délimitations, un peu à la manière de Dogville de Lars Von Trier. Un film impressionnant par son dispositif et sa reconstitution des mouvements humains, qui, bien qu’un peu froid, met le doigt sur le traitement mécanique et le déséquilibre des flux en Méditerranée.

Bab Sebta © 2019 Barney Production

De Méditerranée il est aussi question dans le film OVNI en found footage de Jean-Marc Chapoulie, La Mer du Milieu, dont le titre propulse des littoraux d’Europe, d’Afrique du Nord et de Moyen-Orient en territoires d’aventures. La contrainte est stricte : faire un film en réutilisant les live streams des caméras d’hôtels de tourisme, censées vanter la situation et le panoramique des établissements — et par extension pour le réalisateur, passer des vacances à la mer sans dépenser un sou, et sans se déplacer de son siège. Jean-Marc Chapoulie s’amuse de ces lents panoramiques dissimulant à peine la misère de ces plages désertées hors-saison, et en profite pour imaginer un coloriage sonore à la fois littéral et plein d’humour. Cri d’une mouette. Musiques de type aerobic émanant d’un hôtel “all inclusive” avec piscine géante. Il s’amuse aussi de l’ennui de son fils qui le voit glaner ces vidéos en masse sur son ordinateur, guettant le moindre bateau, le moindre badaud. Si le film trouve dans sa longueur une certaine redondance, il est aussi par son humour décalé une croisade contre le tourisme de masse, la foule venue chercher un carré de paradis autour de ce vaste cimetière qu’est la Méditerranée. Chapoulie renverse aussi l’idée nauséabonde du “paradis algérien” des vieilles diapositives familiales, “transmission en ligne direct du rêve du colon”.

La Mer du milieu © 2019 Baldanders Films

VIOLENCIAS

Cette année au FID, les films produits en Amérique latine faisaient la part belle aux différents types de violences et de systèmes de domination (et c’est d’autant plus courageux qu’on sait, en 2019, que le système sud américain ne fait pas la part belle au cinéma).

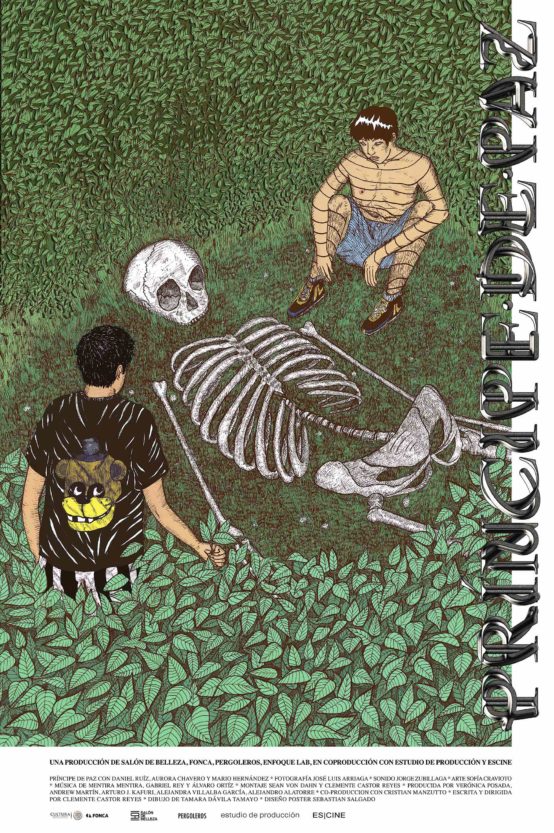

Le premier long-métrage du Mexicain Clemente Castor, Principe de Paz (Prince de la paix), est une vision kaléidoscopique et mystique de la banlieue est de Mexico, Iztapalapa. Ancienne décharge publique, ce quartier est un des plus pauvres de la région, et certains habitants vivent encore de la revente d’ordures. Clemente Castor, issu d’un cursus en théologie, mêle habilement des symboles du catholicisme et la réalité sociale des personnages (des comédiens non professionnels qu’il est allé chercher sur place). La violence se transmet, par ricochets. On parle des meurtres récents comme on parlerait de la météo. Deux frères adolescents jouent à se frapper, jusqu’à ce que ça devienne trop douloureux. Un luchador (lutteur mexicain) masqué et édenté s’emporte dans un obscur monologue face caméra, rappelant vaguement certains films d’Harmony Korine comme Gummo. Ce film, qui contient tous les atours de la violence sans jamais l’exposer, est sans conteste le plus ambitieux en terme de forme que nous ayons pu découvrir au FID. Hybride, le film se disloque tantôt dans des images tournées en caméra DV, tantôt dans un banc-titre (séquence faite d’assemblage de photos), ou dans de longs travelings à travers les herbes hautes. À la base du projet, une volonté de parler du corps comme prison, du corps christique et de la possibilité d’une transfiguration. Nous n’allons pas vous le cacher plus longtemps : le film se vit davantage comme une expérience que comme une partie de plaisir. Nous sommes devant cet objet comme des adolescents devant un gigantesque squelette trouvé au milieu d’un terrain vague. « Il y a un géant et il dut y avoir une mère qui l’a contenu ».

Principe de paz © 2019 Salon de Belleza

Autre solution que transcender la violence : la déconstruire. C’est la (lourde) tâche à laquelle se sont attelées Livia de Paiva et Elena Meirelles avec leur collectif féministe de scénaristes-cinéastes-actrices pour le film Tremor Iê, tourné dans un Brésil en plein virage dictatorial, juste avant les élections présidentielles. Le film est situé dans un futur prophétique assez proche — dystopique, à la 1984 — où des agents du régime dans des tenues futuristes surveilleraient la population et supprimeraient les potentiel·le·s terroristes sous couvert de maintien de la paix. En vérité, la différence avec aujourd’hui est moindre (et tend à s’amoindrir) : le collectif explique dans un entretien au journal du festival sa volonté de mêler les époques. La violence change de visage, mais elle demeure. Il y a un maquillage sur cette “même vieille institution”. Son visage est toujours blanc, masculin, hétérosexuel. Ses victimes sont presque toujours noires. Les récits de violences et les traques présentes dans le film (encore une fois rapportées, comme dans la tragédie), font notamment référence aux assassinats de Mariele Franco (militante noire lesbienne féministe) et Luana Barbosa (femme noire lesbienne et androgyne frappée à mort par la police sous les yeux de son fils de 14 ans). La férocité du film n’est pas tant à l’écran que dans le film qui s’ouvre à notre imaginaire lors des longues et sublimes séquences de monologues autour du feu. À cause de son budget très restreint et son extrême actualité, le film aurait pu rester un manifeste fragile et invisible. Il n’en est rien : la maîtrise est là. Le ralliement naît dans la musique afro-brésilienne ou les morceaux de rap afro féministes qui ponctuent joyeusement Tremor Iê, dans les tags lus sur les murs : “On aime les aisselles touffues”. Le collectif incarne le film, le film incarne le collectif : unies autour de la convergence des luttes, agissant dans l’obscurité contre l’oppresseur, ces femmes nous apparaissent invincibles.

Tremor Iê © 2019 Tardo

“Mes yeux sont deux fentes à travers lesquels passe l’infini”. Dans un genre beaucoup moins radical que le précédent film, Fendas, du Brésilien Carlos Segundo, fait lui aussi état d’un Brésil dystopique dans un futur proche, peut-être également inspiré des propagandes anti universitaires récentes. Ici, une ambiance désertique s’est installée partout. Catarina, chercheuse en physique quantique et professeure dans une université, donne cours à une classe d’un seul élève. Par ailleurs, pendant son temps libre, elle étudie les variations des fréquences du son émises par des extraits d’images vidéo. Elle croit alors décrypter un message, comme une bouteille à la mer. Fendas, qui signifie “fentes”, est un film très poétique où l’humour règne malgré un climat politique mortifère, comme le dernier cours magistral d’un professeur qui sait qu’il n’y a pas de futur pour lui ni pour son auditoire. Si le film manque peut-être d’audace formelle, on appréciera les réflexions qui jonchent les dialogues, des différentes manières d’interpréter le verbe “être” en portugais, à la formule chimique de la pire des bombes atomiques : “homme + blanc + conservateur”.

Fendas © 2019 Les Valseurs

AUTRES TROUVAILLES

Sur les thématiques environnementales, nous avons pu voir deux films de la programmation qui promettaient des approches formelles intéressantes. L’un, le moyen-métrage The Green Vessel d’Étienne de France, abordait sous la forme d’un conte narré par un vieil homme la catastrophe écologique de contamination des rivières et des ruisseaux par une algue endémique. L’objet, assez captivant au début, se mue trop vite en fausse interview dont les tenants et les aboutissants sont volontairement laissés vaseux, au contexte géographique absent. L’urgence — ou l’idée d’urgence — est alors vite supplantée par le ronronnement d’un reportage-poésie qui tombe un peu à l’eau.

Le deuxième, Cemetery, un long-métrage de Carlos Casas, démarre aussi en grâce avec un premier acte d’une esthétique envoûtante. Un long sommeil en Asie du sud est, où nous sommes témoins de la silencieuse symbiose entre un homme et un éléphant, dans la touffeur de forêts aussi cinégéniques que musicales. Si la première partie a valu au cinéaste des comparaisons avec le cinéma d’un réalisateur thaïlandais palmé (un certain Apichatpong W.), le reste du film se perd dans la contemplation de sa propre beauté, et revient à la charge à coups de citations, de forêts brumeuses et d’orchestrations new age. Le film rate le coche de son cataclysme narratif (un énorme séisme, qu’on annonce à la radio) et s’enfonce dans une paresse pachydermique.

Cemetery © 2019 Map Productions

Parmi les œuvres plus intimes, Ben Rivers, cinéaste et vidéaste britannique prolifique, présentait au FID Ghost Strata, un moyen-métrage sous forme de journal filmé. Chaque mois de l’année offre une séquence au style tout fait singulier, où les images se frottent aux sons dans une atmosphère toujours renouvelée. Ici, nulle ambition d’exhiber le quotidien. Simplement des “prélèvements” de ce qui touche Ben Rivers, la plupart du temps filmé en caméra 8mm. Le contexte importe peu, et plus que ça : l’absence de contexte nous projette parfois dans le fantastique, parfois dans l’absurde, toujours dans le poétique. Ainsi, nous assistons à une lecture avec fous-rires de l’historiographie de la mythologie grecque, une chasse aux trésors d’objets aléatoires, à la pause clope d’un homme des cavernes, à la gloire et à la déchéance d’un personnage via une visite nocturne au musée, ou à un singe croquant dans un glaçon. Ghost Strata est un film où le temps, suspendu en dehors de l’horloge sociale, devient quasiment géologique. Un temps fait de strates subjectives : juin se répand tandis qu’Octobre ne dure que trente secondes. L’une des premières séquences montre des strates de roches dans lesquelles se dessinent des visages, des crânes, et dont on dit (commentaire d’un scientifique à l’appui) qu’elles ne sont “pas si vieilles que ça”. Il laisse alors traîner sa caméra sur les fantômes de la roche impressionnés par le crépitement de sa pellicule. Le talent de Ben Rivers est sans doute de signer une vanité d’une grande modestie, où le jeu prend plus de place que le je.

Ghost Strata © 2019 LUX

Côté courts-métrages, La Tourbière, de Brieuc Schieb, nous invite à zoner dans le Finistère des années 2000 avec un groupe de trois adolescents. C’est l’époque des conversations fleuves sur msn, des soirées “tise” et des skyblogs. Encastrée entre des vidéos du carnaval où défilent chars et majorettes et un rêve où se rejoue le drame de l’année passée, la majeure partie du film soulève l’absence mutique d’un jeune homme, peut-être plus sensible que les autres, errant lui-même dans l’errance du groupe, se souvenant de Jordan, son ami disparu. Dans les flottements et l’aspect générationnel des dialogues, des musiques comme de la matière des images, on sent une exploration du désœuvrement de la jeunesse semblable à celle du duo de cinéastes Poggi-Vinel.

La Tourbière © 2019 Brieuc Schieb

Les Idées s’améliorent, ou le drame kafkaïen d’archivistes de Léo Richard (tout juste sorti de la Fémis en montage) est un court-métrage dont le dispositif de départ est simple : cloîtrée dans un open space avec des horaires poussifs, une équipe est chargée de classifier via un système informatique de très courtes parcelles de films sur lesquelles apparaissent des visages en gros plan. Ces visages doivent, a priori, exprimer des émotions : les employé·e·s en sélectionnent une parmi la palette de propositions du logiciel, qui identifie déjà assez précisément les expressions (par exemple : SURPRISE, EXCITATION, EMPATHIE, REGRETS…). Un jour, un employé reste bloqué : sur la séquence d’un vieux film sur laquelle il travaille, un acteur exprime un sourire trop complexe pour la machine. Le personnage entre alors dans les confins de la réalité et du logiciel. Le film, en plus d’être un hommage discret à l’histoire du cinéma et à ce qui se loge dans l’échelle du miniature, réalise un tour de force : on ne sait ni ce qu’est cette entreprise, ni pourquoi elle réalise ce travail d’archivage titanesque, mais la fascination ne fait que croître. Pour autant, on peut supposer que Léo Richard puise l’inspiration dans un monde de surveillance qui collecte les données personnelles et développe la reconnaissance faciale, le détecteur de mensonges et l’intelligence artificielle dans un but qui nous échappe en grande partie. Le film (comme dans certains films de Yorgos Lanthimos par exemple) possède sa logique interne et fait alors surgir l’humour et le politique dans l’absurde qui se larve. Si elle a remporté la victoire sur l’homme au jeu d’échecs, l’intelligence artificielle le peut-elle aussi dans la poésie ?

Les Idées s’améliorent © 2019 La Fémis

OÙ LE FID MET-IL LES VOILES ?

Nous le constatons d’année en année, Marseille s’impose de plus en plus comme une ville désirable. Pour y habiter, pour y créer, y développer des vies et des méthodes alternatives… Avec son paysage d’avant-garde cinéma et son public venu de loin (notamment de Paris, mais aussi de l’international), le FID s’aligne exactement avec sa ville d’accueil. Et si tous les films présentés au festival cette année ne nous ont pas conquis, nous devons reconnaître que tous, sans exception, présentaient une forme surprenante et une exigence dans la pensée. Une cohérence manifeste qui en fait parfois des objets flirtant avec l’art vidéo, et on a bien conscience que le processus de création des films anime les programmateurs jusque dans la sélection. Contrairement à de nombreux autres festivals, le FID n’instaure pas de hiérarchie entre courts, moyens et longs métrages — tous sont à la même enseigne, programmés pour la marque qu’ils impriment.

Si l’idée de “marché du film” n’est pas au coeur du festival, plutôt tourné vers les publics, le FID propose toujours un accompagnement des projets de scénario à travers le “FID LAB” qui permet des rencontres entre les auteur·rice·s et les producteur·rice·s. D’ailleurs, plusieurs films du programme étaient le fruit de certains projets faisant partie du FID LAB des années précédentes.

Dans le prolongement du festival, l’association Lieu Fictif choisit chaque année 8 films sélectionnés au FID afin de les projeter devant une quarantaine de détenu·e·s de l’établissement pénitentiaire des Baumettes, à Marseille. Aurélien Deseez est producteur chez Mélodrama, maison de production du film Chanson Triste de Louise Narboni, qui a remporté cette année le prix Renaud Victor remis par les détenu·e·s. “L’idée de cette association est de les faire débattre et réfléchir à différentes formes. Cette année pour la première fois depuis la création de cette initiative, le public était mixte. Les films sélectionnés sont très différents, et n’abordent pas seulement des sujets auxquels ils/elles pourraient s’identifier”. Aurélien Deseez ajoute, à propos de la projection du film à la prison des Baumettes : “Il y avait une belle écoute pendant le film… J’étais ému car à la fin, il y a eu de grands et beaux applaudissements. Ensuite, lors du débat, les détenu·e·s nous faisaient part de commentaires très touchants, sans filtre, notamment sur la nature de l’histoire d’amour, ou sur des questions très pratiques de production. Finalement, les détenu·e·s, par rapport aux autres spectateurs, prêtent davantage attention à la vérité de l’histoire qu’à la réalité des faits”. L’une des spectatrices s’est confiée à lui, avouant que pendant plus d’une heure, elle avait oublié qu’elle était en prison. Briser les frontières physiques dans la foulée des frontières formelles… c’est peut-être l’ultime mission du FID.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).