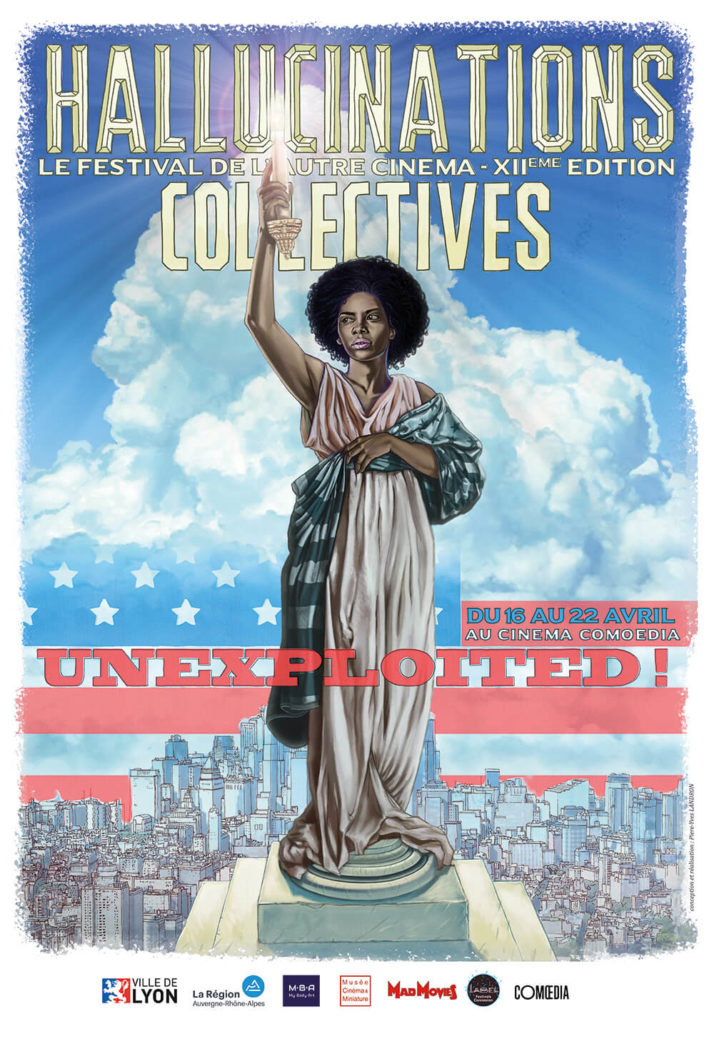

Au risque de se répéter d’année en année, pour les adeptes d’un cinéma qui sort des clous, qui n’a pas peur d’être radical, pour les amateurs d’expériences pures, de propositions en tous genres, sans frontières, le festival Hallucinations Collectives est un rendez-vous incontournable et immanquable, ayant lieu tous les ans à Lyon, dans l’enceinte du cinéma Comœdia. Cette 12ème édition, a été pour nous record, avec 22 séances réparties sur l’ensemble du festival, nous laissant à la fois euphoriques et épuisés après une semaine aussi riche qu’intense. Comme l’an passé nous allons revenir en deux temps sur la manifestation, dans cette première partie nous allons nous concentrer sur les films présentés en avant-premières (à l’exception du film Factory de Yuri Bykov que nous avons raté) et dans une seconde, nous évoquerons sur nos coups de cœur parmi les différentes sections rétrospectives. La compétition annuelle fut globalement d’un très bon niveau, faisant une fois de plus, la part belle à des cinémas d’origines et genres diverses pouvant aller du thriller politique à la comédie horrifique en passant par le biopic… Ne perdons pas davantage de temps et disséquons ces hallucinations !

Freaks d’Adam Stein et Zach Lipovsky (Etats-Unis, 2018)

Film d’ouverture – Compétition

Freaks (Copyright Freak Productions Inc)

Réalisé par le duo Adam Stein / Zach Lipovsky, Freaks a fait, depuis sa présentation au TIFF en septembre 2018, un joli tour des festivals spécialisés du PIFF à Gérardmer en passant par Sitges, au point de jouir une petite cote non négligeable. Une réputation qui tranche avec les essais précédents des deux réalisateurs (ensemble ou individuellement) aux réputations peu flatteuses (un reboot de Leprechaun, la série Mech-X4, le téléfilm Disney Kim Possible) en plus de donner l’impression de manger un peu à tous les râteliers. À cela s’ajoutent, un casting au sein duquel on peut notamment retrouver deux acteurs de talent que l’on recroisera plus tard dans l’année chez un certain Quentin Tarantino pour le très très attendu Once upon a time… in Hollywood, Emile Hirsch (qui s’était déjà illustré dans le film de genre avec le déceptif The Jane Doe Identity d’André Øvredal il y a deux ans) et Bruce Dern, ainsi qu’un pitch prometteur, suffisamment pour que les voyants soient au vert en vue d’une agréable surprise. Brièvement, l’histoire nous présente Chloe (Lexy Kolker), une petite fille n’ayant jamais quitté le confort relatif de la maison familiale, maintenue à l’écart du monde extérieur par son père (Emile Hirsch). Ultra-protecteur et limite inquiétant, celui-ci lui répète qu’elle est différente, que tout ce qui se trouve de l’autre côté de la porte d’entrée représente une menace. Attirée par la musique du marchand de glaces (Bruce Dern) en bas de la rue, Chloe va braver l’interdit paternel et découvrir la vérité sur sa condition.

Freaks (Copyright Freak Productions Inc)

Dans un premier temps Freaks intrigue, posant une situation forte ainsi qu’un cadre de départ intéressant, notamment par le contraste qui existe rapidement entre la calme apparent qui semble régner à l’extérieur et le caractère très peu rassurant pour ne pas dire glauque, de cette maison qui sert de refuge. En disséminant les informations au compte goutte, le film nourrit une multitude d’interrogations au sujet de la figure paternelle (Est-il vraiment son père ? Pour quelle raison la maintient il à l’écart du monde ? Est-il sain d’esprit ou dans un délire paranoïaque… ?) mais aussi sur la nature d’un récit qui sera amené tôt ou tard à se dévoiler (Va-t-on basculer vers le réalisme ? Ou vers le féerique comme peuvent le suggérer les premiers thèmes musicaux ?). Emile Hirsch est convaincant dans un rôle qui comme un savoureux clin d’œil, rejoue partiellement la problématique de son célèbre rôle d’Into The Wild (la nécessité de s’éloigner d’un monde pour lequel il ne serait pas adapté) en miroir inversé, cette fois-ci abordée sous l’angle du repli sur soi tendance protectrice et sécuritaire. Durant près d’une demi-heure, un charme opère et on en vient même à penser au Canine de Yórgos Lánthimos revisité sur un mode fantastique. Seulement lorsqu’il s’agit de commencer à donner des réponses aux questions jusqu’à lors restées en suspens, la direction empruntée va se révéler cruellement décevante au point de sévèrement saborder les promesses initiales. D’une part, la gravité potentielle et l’ambiguïté sont sacrifiées à l’aune d’une efficacité toute relative (la réalisation de Stein et Lipovsky serait à même de faire passer le travail des frères Russo pour celui de James Cameron), d’autre part le film n’a pas les moyens de ses nouvelles ambitions, lesquelles nous renvoie près de vingt ans en arrière au souvenir du premier X-Men signé Bryan Singer ou de la mésestimée série Dark Angel. Généreux mais répétitif dans son spectacle, Freaks nous désintéresse d’un même élan du sort de ses personnages et de ses péripéties, laissant place à un ennui grandissant face à ce qui se révèle en définitive un énième fourre-tout geek, vain, ringard mais surtout déjà vu et revu maintes fois ailleurs. Pétard mouillé ou regrettable gâchis, c’est selon. (V.N.)

Sortie en VOD courant 2019

Lords of Chaos de Jonas Åkerlund (Royaume-Uni, Suède, 2018)

Compétition

Lords of Chaos (Copyright UFO Distribution 2019)

Disons-le tout net, pour bien des raisons, on attendait pas grand-chose de ce Lords of Chaos, d’une part on avoue être totalement étranger à la culture du black metal et donc complètement néophyte, inculte dans ce domaine, d’autre part ce projet inspiré par l’ouvrage Black Metal Satanique : les Seigneurs du Chaos de Michael Moynihan et Didrik Søderlind, un temps affilié à Sono Sion, atterrit entre les mains beaucoup moins rassurantes de Jonas Åkerlund (Les Cavaliers de l’Apocalypse ou plus récemment Polar avec Mads Mikkelsen sorti sur Netflix,…). Faisons tout de suite notre mea culpa, on comprend très rapidement que les débuts du black metal en Norvège et les faits-divers d’une violence inouïe qui les entourent constituent une évidente matière cinématographique, aux antipodes des biopics musicaux lisses dont Bohemian Rhapsody fut le dernier avatar. Ensuite, si le réalisateur n’avait jusqu’à lors pas marqué les esprits au cinéma, c’était oublier un fait loin d’être anodin, son passé de batteur pour le groupe suédois Bathory, lui conférant une vraie connaissance du milieu et son passif de réalisateur de clip, on lui doit notamment celui de Smack My Bitch Up de The Prodigy. À l’instar d’un F. Gary Gray comme un poisson dans l’eau au moment de conter les débuts de NWA avec Straight Outta Compton (son meilleur film), Jonas Åkerlund est dans son élément pour nous replonger dans une Norvège à la fin des années 80 où le calme et la tranquillité apparentes s’apprêtent à être violemment perturbés avec l’arrivée des formations Mayhem et Burzum, lesquelles vont venir secouer la paisible social-démocratie avec leur musique diabolique et une généreuse portion de crime…

Lords of Chaos (Copyright UFO Distribution 2019)

Le carton d’ouverture « Based on truth… lies… and what actually happened » rapidement suivi par une introduction accompagnée par la voix pleine d’ironie de celui qui sera le protagoniste du récit, Øystein Aarseth alias Euronymous (campé le très convaincant Rory Culkin, vu autrefois dans Signes de M.Night Shyamalan), donne le ton. Lords of Chaos se plaît à reprendre les codes du biopic classique pour mieux les envoyer valser, en y injectant une bonne grosse dose de mauvais esprit réjouissant. Brève présentation d’une Norvège dépeinte comme très religieuse, raillée pour ses traditions datées, avec comme point d’orgue la mise en avant de son taux de suicide très élevé telle la preuve absolue de l’apathie du pays. Le black metal norvégien naît dans ce contexte calme et prudent (pour ne pas dire prude), comme une réponse virulente à un climat tristement normal et archaïque. Une réaction exacerbée par la fascination pour la violence que nourrissent les personnages et leur appétit pour la provocation qui outrepasse plus d’une fois les limites du bon goût et de la décence. Jonas Åkerlund trouve le bon équilibre pour dépeindre cette jeunesse immature et novatrice, d’une part en restituant une imagerie sombre et violente à laquelle il donne sans mal un impact cinématographique, mais aussi par le ton qu’il adopte à la fois moqueur, critique et inquiet. Jouant régulièrement sur le décalage entre ce que nous présente l’image et ce que nous raconte la voix-off, le réalisateur n’hésite pas à railler la bêtise et au fond la vacuité de la démarche, tout en contant l’ascension à échelle underground de Mayhem. L’histoire du groupe connaît deux tournants, basculant alors vers l’horreur puis la rubrique faits-divers, la mort extrême de son chanteur Pelle alias « Dead » dans un suicide sanglant (dont l’un des clichés sera par la suite réutilisé comme pochette d’album) et l’entrée en scène du très dérangé et très dérangeant (pour ne pas dire l’infâme) Varg Vikarnes alias Burzum, bientôt l’auteur de plusieurs incendies d’églises faisant grand bruit dans tous le pays.

Lords of Chaos (Copyright UFO Distribution 2019)

Le film se recentre progressivement autour de la rivalité grandissante entre les deux têtes d’affiche du groupe. Le leader Euronymous se transformant en gourou inconscient tentant de conserver sa position dominante, bien qu’impuissant face aux agissements d’un Varg de plus en plus dangereux et incontrôlable. Escalade de provocations et de violences, ayant pour effet pervers de propulser le groupe à un niveau supérieur de notoriété tout en reléguant la musique au second plan et emmenant tout ce beau monde vers une spirale criminelle qui connaîtra son point de non retour dans le climax final. Il faut concéder à Lords of Chaos, la vertu de raconter sans l’édulcorer, une histoire à peine croyable et proprement hallucinante, en flirtant parfois avec les limites du supportable tant sur le plan graphique (certaines séquences sont particulièrement violentes) que le plan psychologique (on a affaire à une bande de crétins particulièrement gratinée). On pourrait chipoter en reprochant au réalisateur de ne pas forcément creuser en profondeur son récit autant qu’il le mériterait, de trop rester à la surface de celui-ci, préférant à l’inverse aller à fond dans sa dimension trash, quitte à paraître par instants fasciné par le déluge de violence gratuite observé. Mais en définitive, on se refuse à faire la fine bouche face à un biopic mal élevé et sans limites, un cocktail à la fois jubilatoire et effrayant, à même d’intéresser initiés et non-initiés. (V.N.)

Crowfunding pour la sortie DVD/Blu-Ray + Séances événementielles

Tous les dieux du ciel de Quarxx (France, 2018)

Compétition

Tous les dieux du ciel (Copyright To Be Continued 2019)

S’il ne s’agit certainement pas d’une tendance propre au cinéma de genre, on peut régulièrement constater que face à la frilosité des investisseurs, tester un univers atypique sur format court est un bonne manière de rassurer ces derniers et d’arriver à ses fins en le développant par la suite en long. Parmi les réussis, Alive in Joburg de Neil Blomkamp servira de base à son premier long-métrage District 9, ou plus récent et moins célèbre, The First Wave de David Freyne, conçu comme un prologue à l’intéressant The Cured, sorti l’an passé. La démarche de Quarxx, qui avec Tous les dieux du ciel, signe son premier long-métrage (après des travaux dans la photographie et la peinture ainsi que plusieurs courts-métrages), n’est pas si éloignée, puisqu’il s’agit de la version longue du moyen-métrage Un ciel bleu presque parfait tourné en 2015, après avoir rencontré quelques difficultés pour financer le long pourtant originellement prévu. Ce moyen connut une carrière très fructueuse en festivals, avec plus de 150 sélections (dont Clermont-Ferrand et Sundance) et une flopée de prix, permettant au réalisateur de retrouver ses deux comédiens Jean-Luc Couchard (Dikkenek, Calvaire) et Melanie Gaydos en vue d’une « adaptation » longue. Pour résumer brièvement, on découvre Simon (Jean-Luc Couchard), trentenaire, travaillant à l’usine et vivant reclus dans une ferme décrépite. Il s’agit d’un homme solitaire, en charge de sa sœur Estelle (Melanie Gaydos), lourdement handicapée à la suite d’un jeu qui a mal tourné durant leur enfance. Suite à son licenciement, il se met encore plus au ban avec la société et se replie sur ses obsessions paranoïaques… Mais malgré ses remords et l’agressivité du monde environnant, Simon garde au plus profond de sa chair le secret espoir de sauver Estelle en la libérant de la pesanteur terrestre. Et si leur salut venait des cieux ?

Tous les dieux du ciel (Copyright To Be Continued 2019)

De part son envie de croiser les genres, affirmer un univers singulier, tenter une proposition inclassable, iconoclaste dans le paysage cinématographique français, Tous les dieux du ciel, a sur le papier beaucoup de choses pour nous exciter, sauf que dans les faits c’est un peu plus compliqué. En cause, plusieurs soucis d’exécutions, à commencer par un scénario dont la « sophistication » apparaît rapidement artificielle, forcée, ne véhiculant jamais la sensation d’une quelconque harmonie mais davantage celle d’un gloubi-boulga initialement vaguement intriguant, avant de se révéler profondément indigeste. En plus de nuire à l’immersion dans le récit (pourtant assez simple une fois posé à plat), la construction « fragmentée » tend à nous écarter, nous couper de ses enjeux, entachant alors grandement l’empathie pour son protagoniste. Probable conséquence, de la transition du court au long, le film semble s’étirer inutilement en longueurs et s’égarer en sous-intrigues qui en plus de ne rien apporter – en l’état du moins – à l’intrigue principale s’avèrent inachevées dans leur développement, ajoutant des problèmes au problème. Ainsi, plusieurs personnages secondaires se voient résumés à un rôle fonction dans le récit, avant d’en être éjectés lorsque qu’ils ne sont plus « utiles », tels des vulgaires béquilles narratives (Quid de celui campé par Thierry Frémont ? Ou celui du gigolo, qui par ailleurs occasionne une séquence franchement abjecte). Surtout, entre une narration éclatée mêlant présent et flash-back, couplée à une approche formelle entendant croiser réalisme social, brutalité crasse mais aussi visions célestes et instants oniriques, quelque chose ne prend définitivement pas, laissant l’arrière-goût désagréable que tout ici ou presque relève de la posture arrogante. Effets visuels et sonores appuyés (voir la façon dont sont assénés les inserts « cosmiques »), attestant moins d’une maîtrise de réalisation, que d’une volonté de la démontrer, laquelle se confond sur la durée avec une certaine prétention. Avec une attirance prononcée pour le choc, le malaise, le glauque comme seul horizon, Quarxx semble se complaire dans une provocation stérile visant à exhiber les laideurs et divers atrocités du monde, sans jamais réellement parvenir à saisir une once de lumière ni trouver d’alternative poétique concluante.

Tous les dieux du ciel (Copyright To Be Continued 2019)

Malgré l’interprétation convaincante et méritante de Jean-Luc Couchard (rappelant une fois de plus qu’il n’est pas seulement ce comédien à l’abattage comique irrésistible découvert dans Dikkenek), l’émotion et les enjeux humains sont étouffés par une forme tapageuse. Pourtant dans le rôle de ce frère renfermé sur lui-même, agissant tant bien que mal (plus mal que bien) en quête de rédemption, l’acteur marque des points, sauvant quelques séquences par sa justesse et son investissement, faisant preuve d’une subtilité qui fait cruellement défaut au reste du film. Plus arrogant qu’audacieux, Tous les dieux du ciel, s’il peut interpeller et imposer un minimum de respect par la radicalité de sa démarche échoue le plus souvent dans ce qu’il entreprend. Trop sûr de ses forces, pas assez conscient de ses limites, pourtant nombreuses et véritables, le cinéaste se complaît dans ce qu’il met en place, tandis que son long-métrage gagne en antipathie. Tant pis. (V.N.)

Sortie le 15 Mai 2019

In Fabric de Peter Strickland (Royaume-Uni, 2018)

Compétition

In Fabric – (Copyright Headgear Films)

Cinéaste à l’aura grandissante mais encore (trop ?) confidentielle, le britannique Peter Strickland construit depuis dix ans maintenant une œuvre fétichiste et référencée, s’affranchissant peu à peu de ses influences pour laisser se dévoiler un véritable auteur. Révélé avec le Rape and Revenge roumain tendance Bergmanienne (La Source en ligne de mire) Katalin Varga, récompensé pour son travail sonore lors de la Berlinale de 2009, avant de se faire davantage remarquer dans des festivals spécialisés pour ses deux long-métrages suivants Berberian Sound Studio (2013) et The Duke of Burgundy (2015), incursion plus frontales dans le genre. Le premier, relecture très conceptuelle du Giallo, revisité sur un mode essentiellement sonore, le second s’inscrivant dans une veine plus érotique, davantage orienté sur un cinéma des années 70 dont Jess Franco serait l’influence la plus évidente, pour une histoire d’amour lesbienne tendance SM, subtile et loin des clichés, mise en scène avec une rigueur méticuleuse et une élégance formelle de tous les instants. Malgré une certaine notoriété auprès des initiés et une présentation à ce jour dans près d’une quarantaine de festivals, son nouvel opus, In Fabric, peine à arriver sur grand-écran (seulement trois territoires proposent à ce jour une date de sortie). Une situation regrettable tant il s’agit d’une nouvelle montée en puissance pour son metteur en scène qui signe son film le plus abouti à ce jour, mais surtout la proposition du genre la plus audacieuse et stimulante observée depuis l’hallucinant Hérédité d’Ari Aster l’année passée. En partant d’un postulat très « concept » et d’une structure que l’on préférera garder secrète, le film nous familiarise avec une boutique de prêt-à-porter nommée « Dentley & Soper’s ». On découvre son petit personnel versé dans les cérémonies occultes, ses commerciaux aux sourires carnassiers mais également sa robe rouge, superbe, et aussi maudite qu’une maison bâtie sur un cimetière indien. De corps en corps, le morceau de tissu torture ses différent(e)s propriétaires avec un certain raffinement dans la cruauté…

In Fabric – (Copyright Headgear Films)

En raison de ses aspirations esthétiques évoquées en préambule, voir Peter Strickland tournoyer autour de l’univers du textile a quelque chose qui relèverait presque de l’évidence. En ce sens, le début d’In Fabric l’inscrit dans la lignée directe de ses deux prédécesseurs dont il reproduirait au sein d’un nouveau décor les plus beaux effets tant sur le plan visuel (The Duke of Burgundy) que sonore (Berberian Sound Studio). Direction artistique ébouriffante aux tonalités rétro, animée par un souci maniaque du détail (il suffit d’observer le soin conféré à un catalogue publicitaire, dont les images deviennent sous sa houlette motifs d’interrogations et d’obsessions), une photo à tomber par terre, en schématisant grossièrement disons que c’est un peu comme si le Todd Haynes de Carol croisait le Nicolas Winding Refn de The Neon Demon. La direction sonore n’est pas en reste, le score envoûtant et inquiétant signé Cavern of Anti-Matter (groupe de l’ex-Stereolab, Tim Gane) se mêle à un travail de sound design faussement discret et réellement déroutant (plusieurs fois on en vient à se demander si les voix sont issus de la projection en cours ou de spectateurs dissipés dans la salle). Virtuosité manifeste à laquelle se greffent des influences assez diverses telles le Christine de John Carpenter pour le postulat de départ, L’Argent de Robert Bresson, pour son fil conducteur proche de l’abstraction, ou encore le cinéma des Frères Coen avec le légèrement mésestimé Burn After Reading pour son goût de l’absurde… Pourtant, résumer le film à ses références potentielles revient à tenter de mettre dans une case une œuvre qui prend inlassablement un malin plaisir à les exploser une à une. Si le long-métrage sidère autant, cela tient autant aux qualités mentionnées qu’à la façon dont celles-ci sont employées : créer des attentes pour mieux les déjouer, les tromper, ménageant ainsi sa vraie nature.

In Fabric – (Copyright Headgear Films)

Peter Strickland façonne un récit reposant sur un art perpétuel de la rupture de tons et du décalage aussi déconcertant, déstabilisant que proprement jubilatoire, créant à maintes reprises la suspension d’incrédulité, cassant sciemment une dynamique avant de la transfigurer la séquence suivante. En effet, In Fabric regorge d’humour – une nouveauté dans le cinéma de son metteur en scène – sur un mode pince-sans-rire, cohabitant avec une façade plus solennelle, plus stricte. L’autre évolution, concerne le rapport très premier degré à ses protagonistes et plus particulièrement le soin qui leur est conféré (dans la continuité de ce qui a été entamé sur The Duke of Burgundy), tour à tour pathétiques et touchants, toujours humains, en dépit des différentes tonalités qui s’exercent. Ils sont les vecteurs de rationalité dans une histoire qui se plaît à s’en détacher, afin de laisser libre cours aux visions cruellement belles de son auteur (vous ne regarderez plus votre machine à laver de la même façon, ici filmée un objet monstrueux et poétique). La période apparemment « datée » (on pense aux années 60/70, mais sans précisions, l’univers dépeint relève presque de l’uchronie) durant laquelle se déroule l’action nourrie a contrario une réflexion et une critique beaucoup plus contemporaines. Obsession superficielle et ravageuse du paraître comme remède à une peur palpable de la solitude, fruit d’une société de consommation dégénérescente dont on observe le détraquement jusqu’à la démence. Le cinéaste avec un goût délectable (dans le dialogue, l’horreur, l’imaginaire) pousse dans ses retranchements une quête vaine vouée à l’impasse, n’ayant de cesse d’éloigner ses personnages du bonheur simple auxquels ils aspirent. Œuvre précieuse, originale, sophistiquée et inventive, In Fabric, laisse difficilement indifférent, à condition d’en apprécier les vertus, il sera difficile de s’en défaire. (V.N.)

We de Rene Eller (Hollande, Belgique, 2018)

Compétition

We (Copyright 208 – Pragma Pictures)

We ou Wij – A Summer Odyssey in Four Parts dans son titre original est l’adaptation d’un roman de l’écrivain flamand Elvis Peeters paru en 2009 et le premier long-métrage du réalisateur hollandais Rene Eller. Des débuts au cinéma tardifs pour un homme passé derrière la caméra dès les années 90, en réalisant une multitude de clips et publicités avant de créer sa propre structure Miaux Projects qui en plus de la publicité et la vidéo musicale, lui permet notamment de travailler sur des installations artistiques. L’ouvrage controversé et basé sur une histoire vraie nous plonge en pleine chaleur estivale dans un village près de la frontière belgo-hollandaise où huit adolescents vont afin de tromper leur ennui s’abandonner à tous les excès à leur portée. L’émulation collective les poussant à aller de plus en plus loin, à jouir de l’euphorie du moment sans se soucier des conséquences de leurs actes…

We (Copyright 208 – Pragma Pictures)

Les premières minutes – situées dans un tribunal pendant que se déroule un procès impliquant les acteurs du récit – préfigurent la tournure dramatique que prendront les événements qui s’apprêtent à nous être racontés, tel un avertissement. Contraste immédiat avec les images qui suivent, solaires, au parfum d’été contagieux à la fois entraînantes et porteuses d’interrogations quand à l’issue « grave » à laquelle nous pensons êtres désormais préparé. Structuré en quatre parties, comme l’indique le titre original, le scénario adoptera successivement quatre points de vues différents parmi les huit principaux personnages, occasionnant des variations de tonalités au sein d’un même ensemble, tenant à la fois à la progression de l’intrigue mais aussi à la perception des situations propre à chacun des individualités à qui la parole est donnée. Ainsi, We démarre comme une chronique adolescente, désarmante de vérité (les jeunes comédiens tous excellents n’y sont pas pour rien) et mise en scène avec une impressionnante maîtrise formelle qui ne se démentira jamais (certains plans directement inspirés de la peinture hollandaise sont d’une splendeur d’autant plus détonante dans le contexte). Cette bulle d’hédonisme se formant à toute vitesse et en toute insouciance autour de ses héros, revêt de prime abord, un caractère quasi idyllique et suspendu, hors du temps. Sa représentation à l’écran, frontale (jeux sexuels crus et explicites en tout genre non simulés sont entre autres au programme) et dénuée de jugement moral, se contentant de célébrer la beauté de l’instant présent n’est pas sans rappeler comme certains ont pu le souligner, la première partie de carrière de l’un des plus grands cinéastes que la Hollande ait connu, Paul Verhoeven. Saisissante, stimulante et séduisante, l’étude de groupe bifurque en cours de route, lorsque survient un incident tragique, venant à la fois fissurer l’unité du collectif et emmener le film sur un autre terrain.

We (Copyright 208 – Pragma Pictures)

Au fur et à mesure des rebondissements et changements de points de vue, We se mue peu à peu en pur thriller à la noirceur et à la perversion croissante, délaissant la chronique initialement appréhendée, révélant alors la vraie nature du long-métrage, se rapprochant toute proportions gardées de Bully de Larry Clark. Sa construction s’avère habile dans sa façon de faire lumière sur les zones d’ombre sans ôter à l’ensemble sa part d’ambiguïté et de mystère, densifiant ainsi la force d’un récit imprévisible. Sans rien modifier dans son approche (on évite fort heureusement le retour de bâton moral vu récemment dans le poseur et hypocrite Bang Gang d’Eva Husson) le cinéaste à travers ces individualités contaminées par le pouvoir d’un groupe et de conséquences qui désormais les dépassent, délivre plusieurs séquences chocs, difficilement oubliables et potentiellement traumatisantes (que l’on taira volontairement), autant par leur nature intrinsèque que la désinvolture avec laquelle celles-ci se produisent et/ou sont exécutées. La bascule brutale d’une forme de paradis vers une certaine idée de l’enfer, a quelque chose d’aussi implacable qu’étouffant, nous laissant constater, impuissants, l’effondrement d’un idéal potentiel. Ce passage si brusque du tout au tout, témoignant de l’absence de repères d’une jeunesse prématurément lâchée dans le monde adulte. Est-ce la conséquence d’une autorité parentale quasi absente ? D’un environnement trop permissif ? La réponse ne sera jamais donnée laissant le spectateur maître de son interprétation. Et c’est certainement là que se situe la limite du film : sa neutralité relative et le refus de jugement sur ses jeunes héros de la part du réalisateur, son refus d’explication, évite toute tentation moralisatrice déplaisante. En contrepartie l’absence d’éventuel discours sur ce qui est montré – avec un talent certain, on le répète ! – peut alors se révéler potentiellement coupable, du moins inconséquent, comme si à l’instar de ses personnages, Rene Eller se défilait in fine de ses responsabilités. Pour autant ne faisons pas la fine bouche, ce premier long-métrage tout sauf anodin, ne laisse pas indifférent et révèle autant un cinéaste que l’on serait curieux de revoir à l’œuvre qu’une génération d’acteurs qu’on l’on espère voir traverser les frontières. (V.N.)

1987 : When The Day Comes de Jang Joon-hwan (Corée du Sud, 2017)

Compétition

1987 : When the Day Comes (Copyright CJ Entertainment 2017)

Auteur en 2003 d’un ovni déjanté, Save the Green Planet, Jang Joon-hwan ne s’est pourtant pas affirmé comme le cinéaste le plus prolifique de Corée du sud : trois long-métrages seulement répartis sur une quinzaine d’années ! Début d’explication, le film fut à sa sortie un échec cinglant alors même qu’il s’inscrivait en pleine euphorie de « la nouvelle vague du cinéma coréen » et que les productions locales explosaient le box-office. Tandis que son coup d’essai est progressivement réhabilité avec le temps, au point devenir culte, le réalisateur redonne signe de vie en 2010 en signant l’un des trois courts-métrages du projet Camellia, Love for Sale, puis en 2013 avec le thriller Monster Boy. On a déjà eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises dans nos colonnes, depuis près de trois ans Le Pays du Matin calme connaît un nouvel âge d’or, entre les travaux de ses créateurs phares (Bong Joon-ho, Park Chan-wook,…) et des œuvres théoriquement grand public mais résolument ambitieuses, révélant régulièrement de nouveaux noms à suivre (Battleship Island de Ryoo Seung-wan et The Spy Gone North de Yoon Jong-bin rien qu’en 2018). Le nouvel opus de Joon-hwan, 1987 : When the Day Comes, fresque politique chorale, s’inscrirait dans la deuxième catégorie. Sorti le 27 décembre 2017 dans son pays d’origine, il dépasse les sept millions d’entrées localement et intègre le top cinq annuel au box-office. Un immense succès qui ne garantit pas une exportation convenable, en effet à ce jour hors Asie, le film n’existe que ponctuellement par quelques diffusions en festivals. Ne nous perdons pas en lamentions vaines et préférons vanter les mérites d’une proposition dense, ambitieuse et stimulante nous racontant un épisode clé de l’Histoire la Corée du Sud à l’origine de sa bascule vers la démocratie. Un matin glacial de 1987, Park Jong-chul, un étudiant arrêté par la police anti-communiste, meurt sous la torture. Les autorités, au service de la dictature militaire au pouvoir, ordonnent d’incinérer le corps de l’étudiant pour étouffer “l’accident”. Quand un procureur rebelle refuse de signer l’autorisation de crémation sans autopsie, l’opposition au régime va chercher à faire éclater la vérité, tandis que la rue gronde de plus en plus sa soif de liberté…

1987 : When the Day Comes (Copyright CJ Entertainment 2017)

Alors que le générique d’ouverture n’est pas terminé, on peut entendre un son émanant de l’aiguille d’une horloge (aux airs de compte à rebours) suivi de celui d’un projecteur de diapositive laissant ensuite place à une vidéo de propagande du régime en place, dénonçant la recrudescence de manifestations menées par des « extrémistes de gauche ». Quelques secondes suffisent à Jang Joon-hwan pour poser un contexte en pleine ébullition où le pouvoir en place tente autoritairement de sauver les apparences. À peine le prologue terminé, la réalité vient brusquement trancher avec la caractère très « orienté » et déconnecté de ce qui a précédé : réalisation nerveuse, rythme alerte et musique trépidante pour accompagner l’image. Préférant la mise en situation par l’action brute au détriment des descriptions, le metteur en scène nous plonge en pleine période de crise, misant sur l’immersion immédiate, se contentant de révéler les fonctions des différents acteurs qu’il met en place, nous laissant découvrir en temps réel ce qui est en train de se jouer. Impressionnant tant par la fluidité de sa narration que sa faculté à introniser une multitudes de personnages sans jamais négliger ni sacrifier un seul d’entre eux, 1987 : When the Day Comes, réussit également à synthétiser et rendre quasi instantanément intelligible des problématiques complexes. Autour d’une problématique simple – comment un « incident », un élément isolé, va changer le destin de toute une nation ? – il démultiplie les enjeux, ajoutant à l’état d’urgence permanent une montée crescendo assez sidérante, laissant le récit croître et gagner continuellement en ampleur.

1987 : When the Day Comes (Copyright CJ Entertainment 2017)

Fascinante démonstration de grand spectacle adulte, regardant son passé en face, sans l’édulcorer ni l’adoucir, ne détournant jamais le regard quand il s’agit de retranscrire les exactions commises par un régime cherchant coûte que coûte à sauver sa peau. S’il ne fait pas dans la demi-mesure concernant son versant dénonciateur, le film prend soin d’humaniser tous ses personnages, laissant ainsi apparaître des nuances, densifiant alors autant l’émotion (exacerbée, non sans talent, au cours du dernier tiers) qu’un propos refusant le manichéisme. À travers ces nombreuses individualités observées et sondées, se révèle peu à peu une passionnante interrogation autour de la notion de patriotisme. Un terme régulièrement perverti et instrumentalisé, qui ici peut autant s’incarner chez le terrifiant chef de la section anticommuniste que chez ces jeunes manifestants avides de justice et d’égalité, comme en atteste un plan final magistral tant sur le plan symbolique qu’émotionnel. Cherchant autant à comprendre son Histoire qu’à la communiquer au plus grand nombre avec les moyens à sa disposition, Jang Joon-hwan trouve le parfait équilibre entre l’œuvre pédagogique et l’œuvre cinématographique, ne laissant jamais la première dominer la seconde, préférant plutôt la mettre avec maestria à son service. Ce qui sur le papier n’était pas une mince affaire, relève à l’écran de l’évidence, rendant encore plus admirable la prouesse. (V.N)

Luz de Tilman Singer (Allemagne, 2018)

Compétition

Luz – Copyright KHM | MÉNDEZ | SINGER

Projet de fin d’études signé d’un jeune réalisateur Allemand, Tilman Singer, tourné en 16mm et avec une relative économie de moyens (on parle d’un budget de 120 000 euros), Luz a réussi un tour de force en s’imposant dans plusieurs festivals – dont l’édition 2018 de la Berlinale – où il a régulièrement fait sensation. Pensé comme une pure expérience sensorielle, reposant sur un canevas, simple, que d’aucun qualifieront de prétexte, on découvre Luz, une conductrice de taxi débarquant de nuit dans un commissariat, semblant être dans un état second. Poursuivie par un démon épris de ses charmes, elle se pense à l’abri. Déboule alors un médecin spécialiste de l’hypnose…

Luz – Copyright KHM | MÉNDEZ | SINGER

Ne tournons pas autour du pot, en dépit de quelques qualités formelles (notamment un travail sonore intéressant), nous sommes restés complètement hermétiques à ce long-métrage qui au mieux donne l’impression d’un court-métrage inutilement étendu (pourtant la durée est d’à peine 1h10) au pire celle d’une bande-démo technique dans laquelle le cinéaste se regarderait filmer dans le vide. Plutôt habile pour camoufler son manque de moyens, Tilman Singer réussit à créer une ambiance inquiétante ou tout du moins oppressante avec son décor minimaliste upgradé par le travail sur l’image (des choix de cadres à la photographie froide et épurée, reposant sur un travail quasi artisanal des plus louables). Même s’il dispose de ressources formelles, son scénario à la fois vide, redondant et faussement malin (très loin de renouveler le terrain du film de possession) conduit inéluctablement l’ensemble vers l’inintérêt croissant. Il y a d’une part, la mauvaise idée de se laisser aller à des facilités d’écritures contre-productives surtout mises en rapport avec la démarche d’ensemble : dialogues lourdement explicatifs et sentencieux (qui se voudraient justifier mis en rapport à la profession des personnages : policier, psychiatre) alors que le film ne parvient à convaincre que lorsqu’il se contente d’être dans la pure sensation visant à effacer tout le reste (la séquence de reconstitution, petit tour de force visuel et auditif nous extirpant de l’ennui général). D’autre part, l’ensemble ne semble avoir été pensé que pour quelques climax, contraignant à vainement meubler entre chacun, rallonger la durée des plans, des séquences afin de pouvoir tenir la durée, là où ce même postulat aurait tout à fait pu donner un court-métrage raccourci de moitié autrement plus efficace. Au lieu de ça, Luz, irrite, lasse, insupprte, à mesure qu’il s’enfonce vers le trip abscons, nous laissant tout juste le choix entre l’indifférence polie et le rejet prononcé. (V.N.)

Golden Glove de Fatih Akin (Allemagne, 2018)

Film de clôture

Golden Glove (Copyright Warner Bros. GmbH 2019)

Curieuse carrière que celle de Fatih Akin. Grand espoir du cinéma Allemand suite à sa révélation fracassante en 2004 avec le magnifique Head-on, pour lequel il remporte l’Ours d’or au Festival de Berlin à seulement trente ans. Le cinéaste confirme trois ans plus tard, avec De l’autre côté, récompensé par le prix du scénario au Festival de Cannes, avant de s’illustrer en 2010 dans un registre plus léger avec le sympathique Soul Kitchen, primé par le Grand prix du jury à la Mostra de Venise. Après s’être distingué dans les trois plus grands festivals de cinéma mondiaux, le cinéaste germano-turc, entend monter en ambition en s’attelant à évoquer le douloureux souvenir du génocide arménien avec The Cut, qui s’avérera être le premier vrai ratage de sa carrière, la faute – entre autres – à un académisme et un manque de personnalité aussi étonnants qu’inattendus. L’année suivante, Tschick, adaptation d’un best-seller adolescent de Wolfgang Herrndork, ne redresse pas la barre artistiquement mais connaît le succès en son pays, installant Akin dans une position nouvelle de réalisateur « commercial ». Il touche définitivement le fond avec son film suivant, l’infâme, In The Fade, qui, sous couvert de dénoncer la résurgence de l’extrême droite, emploie des procédés aussi faciles (et racoleurs) que douteux pour toucher sa cible, transformant le réquisitoire en purge nauséeuse, tenant plus des méfaits d’un Joel Schumacher, type Le Droit de Tuer ? (1996) que d’œuvres tourmentées telles le Death Wish (1974) de Michael Winner, ou pour invoquer une référence moins clivante, le récent Prisonners (2013) de Denis Villeneuve. Plutôt que d’enfoncer définitivement le réalisateur, il arrache le prix d’interprétation féminine à Cannes pour Diane Kruger puis plus tard le Golden Globe du meilleur film étranger, sauvant ainsi les apparences. Disons les choses comme elles viennent, après In The Fade, on avait fait une croix sur son avenir artistique. C’est donc sans réelle attente que débarque son dixième long-métrage de fiction, Golden Glove, plongée dans le Hambourg des années 70, centrée sur la figure de Fritz Honka, un tueur en série ayant sévi entre 1971 et 1974. Au premier abord, ce dernier (interprété par Jonas Dassler), n’est qu’un pitoyable loser, un homme à la gueule cassée traînant dans un bar miteux de son quartier, le « gant d’or » (« Golden Glove ») à la recherche de femmes seules. Les habitués ne soupçonnent pas que Honka, en apparence inoffensif, est un véritable monstre…

Golden Glove (Copyright Warner Bros. GmbH 2019)

Qui eût cru que la renaissance artistique de Fatih Akin passerait par un changement de registre aussi radical (tranchant totalement avec le reste de sa filmographie) sur le papier, que kamikaze dans les faits ? Sacrifiant son statut de « cinéaste mondialisé de festival » plébiscité, il opte ici pour une approche brutale, crasseuse et affiche un mauvais goût réjouissant, fièrement assumé au point d’être hissé en étendard. Ici, les visages vérolés, les dents cariées, les vêtements tachés et les tapisseries hideuses sont inspectés à la loupe par la caméra d’un réalisateur qui ne nous épargne rien de la laideur ambiante, faisant de Golden Glove, un film aussi repoussoir que jouissif. Un choix qui pourra être sujet à débats, mais qui s’avère néanmoins payant tant ces gros plans sur les ongles noircis et les boutons d’herpès submergent le spectateur, le contraignent délibérément à un dégoût volontaire, faisant ressentir de manière presque organique la saleté et la décrépitude (tant morales que physiques) des personnages. Porté par un formidable Jonas Dassler (méconnaissable pour ceux qui l’auraient découvert l’an passé dans La Révolution silencieuse), livrant une prestation à la fois terrifiante et bouffonne, à côté de laquelle celle de l’assassin froid et sanguinaire campé par Michael Rooker dans Henry, portrait d’un serial-killer passe pour un dandy séduisant, le film offre parfois de vrais moments comiques, à l’image de ces scènes de meurtres parasitées par l’incompétence et la maladresse du tueur. Pourtant, derrière la monstruosité et la farce, se cache un être pathétique, que l’on devine maltraité par l’existence, ravagé par l’alcool et son impuissance (au sens propre et figuré), qui parvient à nous émouvoir par surprise, avant de nous inspirer le plus profond écœurement l’instant suivant. Dans ce climat délétère et poisseux, allant parfois jusqu’au grotesque, tranchant radicalement avec la frilosité actuelle des studios (pourtant co-produit par les poids lourds Pathé et Warner Bros, sans doute confiants suite au succès des deux derniers longs-métrages d’Akin, dont on aimerait bien connaître la réaction à la découverte du résultat), Golden Glove trouve un contrepoids salutaire dans la virtuosité formelle inattendue et inespérée de la part du cinéaste. De sa gestion du hors-champ (l’ensemble a beau être jusqu’au-boutiste et sans concession, il n’est pas dépourvu de « morale » filmique), sa maîtrise de la durée des plans afin de faire naître le malaise (en témoigne le très long plan fixe inaugural) et ses mouvements de caméra millimétrés (comme ce travelling latéral revenant en arrière au moment où l’une des victime de Honka chute, ivre morte), il fait montre d’une rigueur, d’une précision, d’une intelligence de mise en scène que l’on ne lui soupçonnait plus. À l’inverse du Maniac de William Lustig (avec lequel le film partage des penchants similaires comme le réalisme sordide et l’humour à froid) et de son remake produit par Alexandre Aja, le réalisateur germano-turc ne cherche pas à pénétrer la psyché de son protagoniste, à analyser un quelconque trauma matriciel, ici c’est la misère sociale ambiante qui fait office d’incubateur pour les pulsion les plus morbide de son anti-héros.

Golden Glove (Copyright Warner Bros. GmbH 2019)

En effet, derrière la gratuité apparente des actes commis par son psychopathe et son refus d’asséner ouvertement un quelconque propos (loin de la « putasserie » d’In The Fade, qui se prenait, de plus, les pieds dans le tapis de la morale), l’œuvre recèle une dimension profondément politique. Situé dans une Allemagne divisée en deux, tiraillée entre les blocs de l’Est et de l’Ouest, encore traumatisée la Seconde Guerre Mondiale, le film brosse, à sa manière, les portraits de laissés-pour-compte, de marginaux, dans un contexte où une partie du pays semble avancer au détriment de l’autre tandis que les changements à l’œuvre ne font que renforcer les tensions et les inégalités. Ici, l’immigré est brandi comme un bouclier, un alibi (les multiples allusions d’Honka quant à ses voisins grecs à chaque remarque concernant l’odeur pestilentielle de son domicile) tandis qu’un ancien officier SS, qui fréquente le Golden Glove, réclame le respect à un jeune homme au détour d’un passage jouissif, aussi déstabilisant qu’hilarant. L’omniprésence de fantômes de l’Histoire répond à une absence de repères pour les jeunes générations (ainsi, le bar est appréhendés par les personnages d’adolescents comme un territoire à part, nouveau, inconnu et intrigant) symbolisant deux Allemagne quasi inconciliables, deux milieux sociaux difficiles (impossible?) à faire cohabiter. Celle qui a connu la guerre et ne peut dissimuler sa souffrance autrement que par la consommation d’alcool bas de gamme, et celle qui arrive vierge, ignorante, voyant ces hommes et ces femmes comme des vestiges d’une époque qu’ils pensent révolue, des anomalies anachroniques et fascinantes. Fritz Honka fait figure de résultante monstrueuse, de rejeton dégénéré de ce climat incertain et tourmenté. Ce retour dans le passé est aussi, pour le metteur en scène, lui-même né à Hambourg en 1973, un retour à ses propres origines, scrutant à travers l’Histoire de son pays sa propre enfance. Une jeunesse marquée par les agissements du tueur, perçu alors comme le « boogeyman » du quartier, non plus comme un être un humain mais déjà comme un vrai personnage de cauchemar, de film d’horreur. Ce revirement de registre brutal apparaît alors comme le besoin cathartique d’un homme désireux à la fois de s’affranchir des étiquettes qu’on lui a collées, mais aussi de renouer avec un certain cinéma, qu’il ne s’était jusqu’à présent pas autorisé à pratiquer. Sacré programme. (J-F.D. et V.N.)

Sortie le 26 Juin 2019

Retrouvez la seconde partie du compte-rendu consacrée aux rétrospectives :

Hallucinations Collectives 2019 – Seconde partie

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).