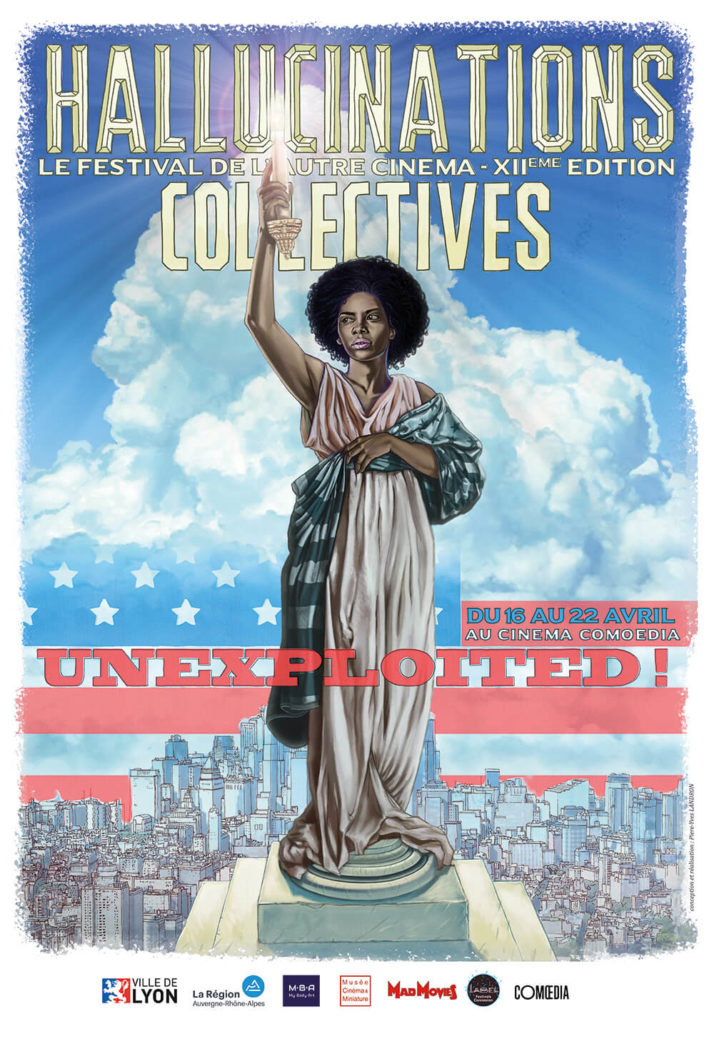

Après avoir focalisé l’attention sur les nouveautés présentées en avant-premières durant le festival, cette seconde partie de compte-rendu de la 12ème édition des Hallucinations Collectives est consacrée aux coups de cœur de nos rédacteurs, Vincent Nicolet et Jean-François Dickeli, parmi les sections rétrospectives. Au final, 6 films ont été retenus parmi les différents programmes (Unexploited, Roman Porno, Cabinet de Curiosité ainsi que l’excellente carte blanche concoctée par Hélène Cattet et Bruno Forzani). Deux autres, auraient pu venir s’ajouter à cette liste, le superbe Next of Kin de Tony Williams, sur lequel nous reviendrons en profondeur lors de sa sortie en vidéo courant 2019 chez Le Chat qui fume et le – à notre humble avis – meilleur film projeté dans le cadre de la thématique Roman Porno, La Maison des perversités de Noboru Tanaka, déjà chroniqué dans ces colonnes par le passé.

Point Noir de Jules Dassin (Etats-Unis, 1968)

Unexploited !

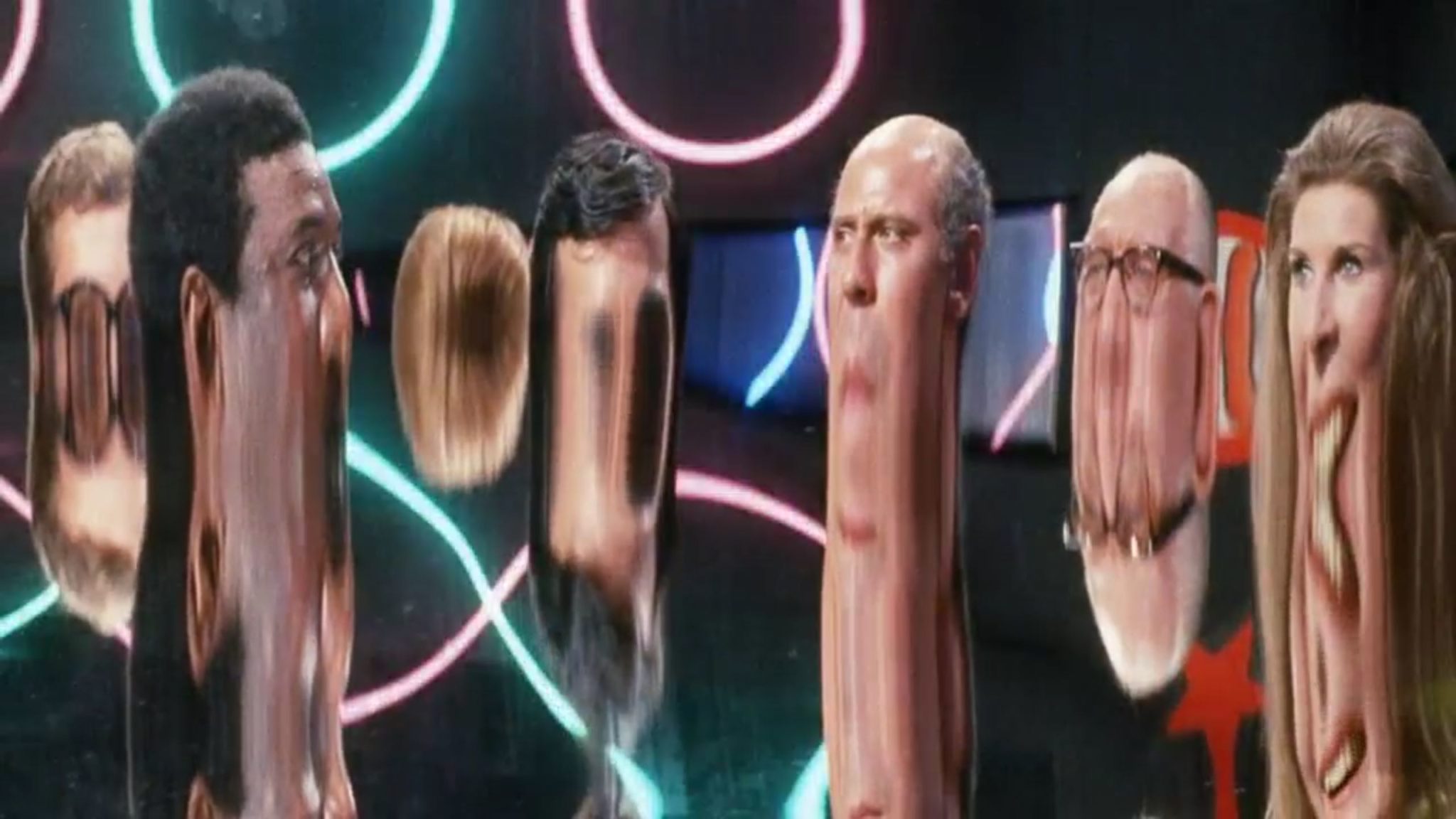

Point Noir (Capture d’écran DVD © Olive Films)

Né à Harlem de parents d’origine Russes, Jules Dassin débute comme assistant réalisateur pour le compte de la RKO, avant de se résoudre à changer de studio pour passer à la réalisation. Il opte pour la MGM qui lui proposera un gros contrat suite à la diffusion « accidentelle » couronnée de succès critique, de son court-métrage Le Cœur révélateur en 1941. Quelques années plus tard, il signe l’une de ses œuvres phares, La Cité sans voiles (The Naked City), laquelle influencera à ses débuts un certain Stanley Kubrick. Adhérent au parti communiste au cours des années 30, il est victime de la chasse aux sorcières, après avoir été dénoncé par Edward Dmytryk (Ouragan sur le Caine). Contraint à l’exil pour continuer à travailler, il s’éloigne des États-Unis près de vingt ans, le temps de réaliser notamment Les Forbans de la nuit et Du Rififi chez les hommes. Point Noir marque son retour dans son pays natal. Il s’agit de la troisième adaptation du roman The Informer de l’écrivain irlandais Liam O’Flaherty après celle d’Arthur Robison en 1929 et surtout celle de John Ford, Le Mouchard en 1935, cette nouvelle version transpose l’action dans l’Amérique des années 60 au sein d’un groupes d’activistes américains, en lieu et places des militants de l’IRA quelques décennies plus tôt. Le cinéaste est également producteur et bien que sous le joug d’un grand studio, la Paramount, il dispose des pleins pouvoirs. Initialement, désireux de transposer l’histoire à Harlem où il a grandi, il est rattrapé par un événement tragique qu’il décide d’intégrer à son récit, l’assassinat de Martin Luther King, tout en choisissant finalement de délocaliser l’action à Cleveland dans l’Ohio. Tournage sous surveillance et sous tension, il se murmure que J. Edgar Hoover, voyait d’un très mauvais œil la tribune accordée aux Afros-Américains par l’intermédiaire du cinéma, tandis que le casting est majoritairement composé d’acteurs non professionnels, parmi lesquels beaucoup de membres de gangs. À sa sortie en salles, le film est un échec cinglant, rassurant ainsi les services secrets, alors que le long-métrage tombera peu à peu dans l’oubli, terrible injustice pour une réussite majeure.

Point Noir (Capture d’écran DVD © Olive Films)

Avril 1968. Martin Luther King vient d’être assassiné. À Cleveland, un groupe de révolutionnaires noirs décide de cambrioler un stock d’armes dans un entrepôt. Tandis, que l’un de ses membres, Tank (formidable Julian Mayfield), complètement ivre, se dégonfle au dernier moment, l’affaire tourne mal. Pendant le braquage, le gardien se réveille et ouvre le feu sur les voleurs, Johnny (Max Jullien) le tue en ripostant, oubliant sur les lieux un pull orné d’une étiquette où figure son nom. Johnny est désormais recherché par la police, il y a même une récompense à la clé…

Passé les dessins animés et peintures qui illustrent le générique, le film débute par des images de la cérémonie d’enterrement de Martin Luther King que Jules Dassin à lui-même filmées où l’on peut voir communauté nombreuse et soudée, défilant en la mémoire de son leader. Contextualisation redoutablement efficace, amenant avec elle l’idée que la réalité, ici, précède la fiction, accentuée par les premières images « fictives ». Au moyen d’un travelling arrière partant d’un poste de télévision retransmettant la manifestation doublée du célèbre discours « I have a dream » en fond sonore, la caméra à mesure qu’elle recule laisser apparaître plusieurs spectateurs attentifs, jusqu’à dévoiler son héros (ou antihéros), Tank, lui aussi devant son poste, « acculé » par les gros plans dans une chambre vétuste, comme déjà « condamné ».

Point Noir (Capture d’écran DVD © Olive Films)

Film noir aux accents de tragédie (en ce sens la figure de Tank est un magnifique protagoniste à la fois pathétique et bouleversant) doublé d’une retranscription réaliste et documentée d’un contexte bouillant (impressionnant morceau de bravoure avec la traque de Johnny en plein cœur d’un ghetto à la limite de l’insurrection), orchestré de main de maître par un cinéaste trouvant équilibre et homogénéité à travers les différentes composantes de son récit et de sa mise en scène. Avec son approche sèche et précise, entre épure et stylisation (voir l’inattendue séquence « hallucinatoire » reposant sur une économie d’effets formels quasi totale), Jules Dassin nous plonge dans les arcanes du militantisme radical, interrogeant de facto ses deux tendances (l’une pacifique et intégrationniste prônée par Martin Luther King, l’autre violente et séparationniste héritée de Malcolm X). La grande force de Point Noir étant de parvenir à ne jamais sacrifier le cinéma au profit du discours, mettant toujours cette facette au service du genre abordé, lequel bénéficie en prime, d’une mécanique narrative puissante et haletante. Il est moins question de porter un jugement sur l’engament de ses personnages et leur façon de le mener, que sonder des divisions, permettant à la majorité de prospérer et continuer à assoir sa domination sur les minorités. Un constat désabusé nous renvoyant au bon souvenir d’un film qui sortira près d’une décennie après, le premier long-métrage de Paul Schrader, Blue Collar, qui pourrait faire office de relecture en milieu ouvrier. Grand film précurseur, dont la pertinence politique est plus que jamais d’actualité à l’heure de la résurgence des tensions raciales outre-Atlantique, tandis que ses vertus cinématographiques demeurent intactes, nous rappelant avec insistance que Dassin mériterait que l’on s’attarde davantage sur sa carrière trop souvent résumée à ses œuvres les plus emblématiques. (V.N.)

Xtro d’Harry Bromley Davenport (Royaume-Uni, 1982)

Cabinet de curiosité

Xtro (Copyright Image Entertainment 2005)

Décennie faste pour la science-fiction et le fantastique (Conan le barbare, E.T., The Thing, Blade Runner ou encore Poltergeist pour la seule année 1982), les 80’s sont aussi marquées par la branche « bis » de ces genres, avec l’émergence d’auteurs comme Stuart Gordon (Re-Animator, From Beyond) ou William Lustig (Vigilante, Maniac Cop). Xtro, réalisé par Harry Bromley Davenport, s’inscrit dans cette mouvance et raconte l’histoire de Tony (Simon Nash), petit garçon traumatisé par la disparition inexpliquée de son père (Philip Sayer) quelques années plus tôt. Lorsque ce dernier réapparaît miraculeusement, le surnaturel fait son apparition dans le quotidien de la famille…

Xtro (Copyright Image Entertainment 2005)

Si sa bande originale au synthétiseur, ses costumes et ses décors (attentions aux tapisseries fleuries) peuvent sembler datés, inscrivant le film dans un kitsch et un mauvais goût typique des années 80, Xtro se révèle bien plus intéressant et réussi que la simple série B opportuniste qu’il semble être (le mélange science-fiction/horreur a alors la cote, après le succès d’Alien, le huitième passager). Aidé par des effets spéciaux artisanaux mais néanmoins efficaces (l’image de l’extraterrestre surgissant dans les phares d’une voiture fait son petit effet) et une inventivité réjouissante (à l’instar de cette scène où les jouets de Tony prennent vie pour malmener sa voisine acariâtre), Davenport tire le meilleur de son histoire de rencontre du troisième type. Évoquant certaines thématiques présentes dans E.T., sorti la même année, l’histoire d’un père absent, volatilisé (littéralement ici) dont le fils retrouve la présence en une figure non-humaine, le cinéaste britannique s’éloigne du merveilleux et de l’émotion du chef-d’œuvre de Steven Spielberg pour prendre le chemin de l’épouvante pure et du gore outrancier. Ici, l’alien ne revêt pas de dimension christique et miraculeuse arrivant à ressouder une cellule familiale en difficulté, au contraire, la réapparition de Sam (pour le moins transformé) fait office de détonateur, mettant à mal le couple formé par la mère, Rachel, et son nouveau mari, Joe, apportant au film une teinte de drame conjugal façon Kramer contre Kramer, auscultant, à sa manière, les bouleversements sociétaux de son époque (famille recomposée…). Le personnage interprété par Philip Sayer gagne une aura presque mystique, provoquant chez son enfant d’étranges saignements, comme des stigmates aux consonances religieuses, contrebalançant une photo crue, cherchant à faire naître la terreur au cœur de la plus banale quotidienneté (de simples figurines devenant des armes mortelles, un frigo changé en incubateur). S’il peine à instaurer un véritable malaise, se détournant parfois de sa volonté de réalisme (notamment lorsque Tony utilise ses pouvoirs psychiques, le fantastique prenant le pas, la lumière et les cadres se faisant irréels), le réalisateur s’appuie sur quelques scènes chocs très réussies, à l’image de cette séquence de copulation entre une femme et un monstre se concluant par un accouchement sanglant. Petite pépite bis remplie de créatures en latex, de giclées d’hémoglobine et de nudité gratuite, Xtro représente l’archétype du film fantastique à petit budget de la décennie 80, rempli auteur, dont les suites, annoncées par la fin ouverte de ce premier opus et réalisées en 1990 et 1995, sont unanimement considérées comme des ratages. (J-F.D.)

Quelli che contano d’Andrea Bianchi (Italie, 1974)

Carte Blanche à Hélène Cattet et Bruno Forzani

Quelli che contano (Capture d’écran DVD © FilmArt)

Jadis moqué, méprisé, le cinéma bis Italien bénéficie depuis plusieurs années maintenant d’un intérêt croissant. D’abord grâce aux travaux d’un certain nombre d’éditeurs spécialisés, désireux de sortir de l’oubli des pépites méconnues et ignorées d’une cinéphilie mainstream, mais aussi grâce à l’intérêt manifeste de grands noms du cinéma contemporain ayant activement œuvré pour une réhabilitation, de Quentin Tarantino à Nicolas Winding Refn pour ne citer qu’eux. Les spectateurs français auront même l’occasion dans les semaines qui viennent de découvrir ou redécouvrir sur grand écran certaines réalisation de Mario Bava (Six femmes pour l’assassin/Les trois visages de la peur/La ruée des vikings) ou Lucio Fulci (Perversion Story/Le Venin de la peur/La longue nuit de l’exorcisme/L’emmurée vivante). Dans ces conditions, repérer de nouveaux cinéastes pas encore remis au goût du jour ou des potentielles claques perdues dans les limbes n’est plus une chose aussi aisée qu’autrefois. Parmi les artisans du bis, Andrea Bianchi n’est ni le nom le plus fameux ni le plus prestigieux, réalisateur sulfureux et controversé, naviguant notamment entre le drame et le giallo, ne se gênant pas à aller à fond dans la vulgarité outrancière comme dans son film le plus célèbre Nude per l’assassino avec Edwige Fenech ou encore Malabimba, lequel contient par exemple des scènes pornographiques. D’ailleurs, à partir des années 80, il se consacre quasi exclusivement au cinéma classé X, dans lequel là encore il n’hésite pas à s’aventurer sur dans les registres les plus extrêmes (on laisse aux plus curieux le soin de se renseigner). Une carrière débutée sur le tard, si Quelli che contano est seulement son troisième long-métrage, il a déjà près de 50 ans. Soit un néo-polar italien (poliziottesci) aux accents de western transalpin où l’on suit Tony Aniante (Henry Silva) un gangster de retour des États-Unis, débarquant en Sicile afin de semer la discorde entre deux familles mafieuses locales. Un moyen comme un autre de faire un peu de ménage par le vide.

Quelli che contano (Capture d’écran DVD © FilmArt)

Générique en trompe l’œil, évoquant l’ouverture d’un autre film avec Barbara Bouchet, Non si Sevizia un Paperino (ou sous son pitoyable titre français, La Longue nuit de l’exorcisme) de Lucio Fulci. Sur fond d’une musique au goût de vacances estivale, Andrea Bianchi filme la cote d’Azur et ses paysages d’une beauté sans pareille, les routes montagneuse, le passage d’un pays à l’autre, de la France à l’Italie, dans une décontraction qui sera rapidement mise à mal. Brève pause avant l’apparition du titre et des premiers dialogues, ceux d’un contrôle de police à la frontière, sous-entendant une tonalité potentiellement moins légère. La rupture ne tardera pas à arriver, quelques secondes plus tard a lieu un accident de voiture, aussi spectaculaire (observé avec insistance sous plusieurs angles différents) que parfaitement inattendu, avec comme clou du spectacle une tête décapitée suivie d’une explosion du véhicule. La suite de l’introduction, se déroule du côté de la morgue, où l’on apprend l’existence, en plus des deux passagers précédemment présenté, d’un troisième cadavre, celui d’un enfant, qui aurait été assassiné, dont le corps a été ouvert puis recousu afin de transporter de la drogue. On notera que cette « mule » est nettement plus dérangeante et assurément moins glamour que Scarlett Johansson dans l’involontairement hilarant et inénarrable Lucy de Luc Besson. Plus sérieusement, avant même que le récit ne soit lancé, le réalisateur pose déjà les bases d’un long-métrage jusqu’au-boutiste, n’ayant pas peur de tacher, quitter à rompre de manière irréversible avec l’idée du bon goût. Quelli che contano ne fera jamais dans la dentelle, à la fois pour le plus grand plaisir de son spectateur amateur de série B dévergondée et revigorante, mais aussi plus subtilement pour traduire une vision du monde profondément nihiliste, affranchie des codes et normes dominantes.

Quelli che contano (Capture d’écran DVD © FilmArt)

Réalisé avec un certain savoir-faire, mené sans temps morts et porteur de quelques belles idées formelles, le film crée un univers où la cruauté gratuite et la violence excessive font loi. Conséquence de cette radicalité, très vite durant le visionnage, les concepts de bien et de mal, apparaissent comme complètement caduques. Le scénario, sorte de version dégénérée de Razzia sur la Chnouf d’Henri Decoin, nous plonge au cœur de rapports humains brutaux où aucun personnage ne paraît moralement défendable, mais échappent pourtant au jugement du réalisateur, préférant et parvenant à aller au-delà de ces considérations. À condition d’être en capacité d’en supporter les dérives, ce regard qu’il serait impossible de proposer aujourd’hui sans s’attirer les foudres de toutes les chapelles bien-pensantes, nous offre derrière ses contours racoleurs et à la limite de l’acceptable, des instants aussi déstabilisants que fascinants. On pense bien évidemment aux séquences réunissant Henry Silva (imposant monolithe, dans un registre rappelant le Charles Bronson d’Il était une fois dans l’ouest) et Barbara Bouchet, où s’entremêlent des sentiments troubles, créant une alchimie à la fois dérangeante et saisissante, mais difficilement oubliable. Alors, le plaisir régressif souvent jubilatoire s’accompagne d’une forme d’amertume, d’une complexité dissimulée, rendant la chose plus retorse mais aussi plus précieuse. Quelli che contano excite, dégoûte, interroge, choque d’un même geste, avec la modestie paradoxale d’un prétendu « simple » film d’exploitation. Loin d’être anodin. (V.N.)

Carne de Gaspar Noé (France, 1991)

Carte Blanche à Hélène Cattet et Bruno Forzani

« Carne est un film où, pour une fois dans nos contrées, la physique précède la métaphysique. Un film ensanglanté, élastique e costaud, à l’image de cet enfant qui sort du ventre de sa mère au début du récit. Une tendresse terrible, jamais ressentie, est descendue de l’écran jusqu’à moi, une tendresse pour l’espèce humaine balbutiante. » Alain Cavalier

Carne (Capture d’écran DVD Seul contre tous © Studio Canal)

En 1991, déboulait sans crier gare, un couple qui allait secouer le cinéma français. Ils se nomment Gaspar Noé et Lucile Hadzihalilovic, leur acte fondateur s’appelle Carne, il en est le réalisateur et le scénariste, elle en est la monteuse et la productrice. Autoproduit pour un budget dérisoire par Les Cinémas de La Zone (société de production qu’ils ont eux-même fondée pour l’occasion), tourné en CinémaScope à l’aide d’une caméra 16mm, le film est présenté à la Semaine de la critique avant de bénéficier – chose rare pour un moyen-métrage – d’une sortie en salles. On relate le quotidien d’un boucher chevalin (Philippe Nahon, dans le rôle de sa vie) de la banlieue parisienne, élevant seul sa fille, Cynthia, muette et arriérée mentalement. Tandis qu’il travaille dur, cette dernière passe ses journées devant la télé. La jeune fille grandit et prend des formes, un jour, elle panique après avoir eu ses premières règles, occasionnant un terrible malentendu…

Carne (Capture d’écran DVD Seul contre tous © Studio Canal)

À chaque visionnage, il est fascinant de constater à quel point, Carne, contient en substance tout (et pourtant avec des moyens dérisoires) ou presque, ce qui singularisera par la suite l’univers de celui que l’on a pris coutume d’appeler « l’enfant terrible du cinéma français ». Le seul début du générique aux couleurs du drapeau tricolore, nous renvoie au délicieux « un film français et fier de l’être » qui marquera les première minutes de Climax vingt-sept ans plus tard. On retrouve également ce goût des cartons en tout genres, proposant slogans provocateurs (très souvent ironiques, d’ailleurs certains auront remarqué ce détail, gentiment taquin, Gaspar Noé crédite en fin de générique, son propre père, Luis Felipe Noé, en tant que « conseiller éthique ») ou interpellations directes à l’adresse du spectateur qu’une volonté affirmée de finir coûte que coûte le film sur une image, impliquer jusqu’aux dernières secondes. Déjà au cœur des préoccupations, le travail sur la temporalité (dans le cas présent fragmentée à coup d’ellipses multiples délibérément marquées à l’écran, en plus du fait que l’histoire se passe plusieurs années avant le moment où elle est tournée) tandis que l’on distingue des couleurs signatures, oscillants ici entre le rouge et le marron délavé, que Noé affirmera plus encore dès lors qu’il entamera sa collaboration avec le prodigieux chef opérateur Benoit Debie. En creusant dans des considérations plus précises et en connaissance de l’œuvre à venir, on peut déceler une allusion au « ténia » futur pseudonyme de l’agresseur d’Alex (Monica Bellucci) dans Irréversible, un plan final en voiture sous un tunnel préfigurant une séquence clé d’Enter The Void etc. Carne regorge d’ébauches d’obsessions intimes, qui seront réexpérimentées, poussées plusieurs crans plus loin ultérieurement.

Carne (Capture d’écran DVD Seul contre tous © Studio Canal)

Maintenant qu’en est-il intrinsèquement du film en lui-même ? Sans hésitation, il demeure une claque avant-gardiste dans sa peinture d’une société française changeante et impérissable par sa puissance formelle et émotionnelle. Il y a l’époque durant laquelle se déroule les faits, celle des années 60 et 70, le cadre, celle d’une banlieue marquée par l’arrivée de nouvelles populations, d’un climat de peur, de défiance et le contexte politique, propice à l’émergence des courants populistes (apparition à deux reprises dans le poste de télévision d’une figure emblématique dans le registre, Pierre Poujade). Cette France périphérique que d’autres n’hésiteraient pas à vilipender à coup de formules toutes choisies que l’on laissera à nos lecteurs le soin de deviner, Gaspar Noé la montre, la regarde du fond des yeux, sans condescendance ni fascination, mais avec une sensibilité brutale et sans filtre, caractéristique de son cinéma. Il observe des individus incapables de se parler (le recours à la voix-off du boucher en guise de moyen d’expression privilégié dans le récit en est la preuve flagrante), qu’ils soient de la même famille, du même immeuble, du même quartier, où le repli sur soi progressif (la télévision devient la principale source d’interaction avec le monde extérieur) occasionne des dégâts dévastateurs. Ainsi, les séquences chocs résonnent autant comme une pulsion viscérale pour son protagoniste, qu’une réponse fragile et terrifiante, révélant à travers une violence exacerbée des sentiments impossibles à exprimer. Dans cet océan de noirceur, cette plongée dans les tourments de l’âme humaine, le cinéaste ne se gêne pas pour pratiquer l’art délicat du décalage, par exemple, lorsqu’une séquence aux aspérités tristement quotidiennes et profondément dépressives, devient une percée de lumière par son utilisation d’un morceau (Ti Amo d’Umberto Tozzi), diffusé en radio devenant temporairement la seule piste sonore, interpellant par ricochet l’intimité éventuelle du spectateur avec la chanson. On trouve aussi dans ce coup d’essai magistral un désir précieux, celui en dépit du maigre budget, de ne jamais prendre les règles élémentaires du 7ème art comme des acquis mais une matière à retravailler pour ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités et modestement contribuer à réinventer ou tout du moins densifier le langage filmique. Précurseur dans sa peinture sociétale, imparable dans sa forme, Carne glace le sang autant qu’il secoue les sens. Sept ans plus tard, le cinéaste donnera pour son premier long-métrage une suite, autant sinon encore plus imposante, Seul contre tous. (V.N.)

La Bouche de Jean-Pierre de Lucile Hadzihalilovic (France, 1997)

Carte Blanche à Hélène Cattet et Bruno Forzani

La Bouche de Jean-Pierre (Capture d’écran DVD © Badland)

Six ans après Carne, Les Cinémas de la Zone remettent le couvert, cela s’appelle La Bouche de Jean-Pierre et il s’agit d’un moyen-métrage d’une cinquantaine minutes. Lucile Hadzihalilovic cumule les casquettes de réalisatrice, scénariste, monteuse, productrice tandis Gaspar Noé est en charge du découpage, du cadrage et de la direction artistique. Comme leur essai précédent, le film passe par la case Cannes, cette fois-ci du coté de la sélection Un Certain Regard avant d’avoir également droit à une exploitation en salles obscures quelques mois plus tard. Tourné avec les moyens du bord (toujours très largement en autoproduction), en parallèle à Seul contre tous, en profitant d’une équipe technique partiellement commune alternant ainsi les deux tournages, le résultat s’avère être une nouvelle proposition singulière prolongeant l’horizon commun des deux cinéastes tout en intronisant les premiers motifs du futur cinéma de Lucile Hadzihalilovic. L’histoire commence une nuit, lorsque la petite Mimi assiste impuissante à la tentative de suicide de sa mère. Le lendemain, tandis que la femme se remet lentement dans un hôpital, la tante Solange emmène Mimi dans son HLM de la banlieue parisienne. Afin de ne pas perturber l’ordre qui règne dans l’appartement, elle installe la fillette dans un recoin près de la porte. Or dès le premier soir, le sommeil de Mimi est troublé par l’arrivée de Jean-Pierre, le fiancé de sa tante.

La Bouche de Jean-Pierre (Capture d’écran DVD © Badland)

Continuité et rupture avec l’univers initié quelques années plus tôt. Carne et La bouche de Jean-Pierre s’ancrent dans la même France, celle d’une banlieue où les populations blanches apeurées par le changement, tombent dans la xénophobie crasse et veule (voir le court mais explicite passage de la « pétition pour les maghrébins » que propose une voisine à Solange). Un pays où les générations ne se comprennent plus, ne communiquent plus (voir la réaction de Jean-Pierre et Solange lorsque Mimi va écouter la musique au domicile voisin où des jeunes jouent de la guitare), où la population se replie sur elle-même, vit à travers les journaux (annonçant des nouvelles « terribles » comme – ironie – la volonté d’entrée de la Turquie dans l’union Européenne), la télévision et ses reportages sordides… Aussi, si les deux films dépeignent une jeunesse esseulée et à l’abandon, quand le père était le protagoniste de Carne, la jeune fille est celle de La Bouche de Jean-Pierre, marquant alors une première différence important. Ensuite quand Noé transcende l’ultra-réalisme par une approche purement physique de l’image et du son, Lucile Hadzihalilovic entend quant à elle, utiliser ce réalisme brut pour basculer vers l’onirisme, à l’instar de ces deux séquences de rêves mais pas seulement. En confrontant Mimi, à un monde qu’elle n’est pas encore en mesure d’appréhender mais auquel le spectateur peut rapidement s’identifier, elle tend à combler ce décalage, en reproduisant par tous les moyens formels et sonores à sa disposition, la perception de l’espace, du temps et des situations propres à sa jeune héroïne, pour les épouser au maximum, chercher à capter de manière sensorielle une innocence mise à mal. Naît alors l’illusion de nous éveiller en même temps qu’elle, ainsi que le désir croissant de s’enfuir, s’évader à ses côtés. Sur le plan purement visuel, si une proximité avec cinéaste Italo-argentin existe, au niveau des choix de cadres ou des mouvements de caméra millimétrés, l’identité graphique diffère. La banlieue que filme Hadzihalilovic est à la fois terne et colorée, dans une dominante jaune-vert qui deviendra sa couleur signature identifiables sur la simple base des affiches de ses deux long-métrages, Innocence et Évolution. Couleurs qui semblent s’échapper de l’univers mis en place, trahir sa facture « concrète » par une sorte accentuation, d’exacerbation permanente. Enfin, élément qui ne doit rien au hasard, surtout pour une réalisatrice adepte du conte pour adulte, la référence au Petit chaperon rouge dont La Bouche de Jean-Pierre constituerait une possible relecture française et contemporaine où la féerie aurait disparu au profit du malaise en s’appuyant sur l’un des sujets les plus glauques et difficilement montrable sur un écran : la pédophilie.

La Bouche de Jean-Pierre (Capture d’écran DVD © Badland)

Pudique et dans la retenue, Lucile Hadzihalilovic, préfère l’implicite à l’explicite, consciente de la terrible violence de son thème. Pourtant, le malaise est palpable dès les premières secondes du film, bien avant qu’il ne soit question de pédophilie dans le récit, dès lors que l’on comprend que cette enfant n’aura aucune issue dans ce monde. Ce désespoir apparent, dont elle semble ne pas encore avoir conscience, rejoint celui du boucher de Carne. Contrainte de vivre en compagnie de gens ne la considérant que peu, cantonnée à un lit dans un placard, sans la moindre possibilité d’épanouissement, avec le suicide ou l’imaginaire comme seules options d’échappatoires. Un regard à la fois terrible et poétique sur l’enfance, auquel on ne voit pas réellement d’équivalence dans le paysage français, que la très (trop) rare cinéaste transcendera dès son premier long-métrage, Innocence (2005). (V.N.)

Millenium Actress de Satoshi Kon (Japon, 2001)

Carte Blanche à Hélène Cattet et Bruno Forzani

Millenium Actress (copyright Go Fish Pictures 2003)

Auteur de chefs-d’œuvre tels que Paprika ou Tokyo Godfathers, Satoshi Kon demeure, presque dix ans après sa disparition, l’un des réalisateurs majeurs de l’animation japonaise. Objet d’un véritable culte, notamment auprès de cinéastes tels que Quentin Tarantino ou Christopher Nolan, son travail, graphiquement superbe, n’hésitant pas à offrir un versant onirique à des questionnements tels que la quête d’identité et la recherche du passé, ne compte pourtant que quatre longs-métrages (en plus de participation à diverses séries télévisées). Sorti quatre ans après son inaugural (et formidable) Perfect Blue, Millenium Actress plonge dans les souvenirs de l’actrice Chiyoko Fujiwara à travers l’interview mouvementée menée par le documentariste Genya Tachibana, également grand admirateur de cette dernière…

Millenium Actress (copyright Go Fish Pictures 2003)

Une jeune femme s’enfuit d’une base lunaire de toute urgence à bord d’un vaisseau spatial, avant qu’un zoom arrière dévoile que la scène est issue d’une cassette vidéo qu’un homme, Genya, est en train de regarder sur un petit poste de télévision. Le bruit assourdissant de la fusée au décollage se mêle alors au vacarme d’un séisme bel et bien réel venant troubler le visionnage de ce dernier. Dès sa scène d’introduction, Millenium Actress pose les bases de ce qui sera son fondement même, la volonté de faire perdre pied à son spectateur, de l’embarquer dans un grand maelstrom d’émotions et de sensations. Pour se faire il unit dans un même geste de mise en scène virtuose le réel et la fiction, le passé et le présent, les fantasmes et les souvenirs (il n’est pas anodin de constater que l’un des premiers scénarios écrit par Satoshi Kon était un segment du film à sketches Memories). S’appuyant sur d’incroyables idées de montage (dont il retrouvera la magie dans son onirique Paprika), le cinéaste créé une sensation de mise en abyme vertigineuse, embrassant en un même mouvement toutes les composantes de son récit, passant ainsi d’un extrait de film à un instant de vie issue de la jeunesse de Chiyoko, puis à l’interview dans le temps présent et ce, sans la moindre coupe, le moindre cut. Une maestria permise par la technique de l’animation et qui n’a d’égal, en prises de vues réelles, que l’hallucinant Speed Racer des Wachowski, grandes admiratrices de Kon. Un flou entre réalité et cinéma maintenu par certains effets, comme ce rewind inaugurant le générique d’introduction, semblable à une VHS se rembobinant, ou encore cette voix off commentant un plan large, avant qu’un simple mouvement de caméra révèle à l’image le journaliste qui s’empresse de s’exclamer « Ne me filme pas ». Profondément touchant dans sa visée d’embrasser une vie entière, le long-métrage sait également se montrer spectaculaire (à l’instar de ces immenses scènes de batailles médiévales) et comique, notamment à travers ce cameraman embarqué presque malgré lui dans l’aventure, se retrouvant acteur au lieu de spectateur et dont les remarques méta font souvent mouche. La fusion du tout et de son contraire trouve un écho particulier dans le personnage de cette vieille femme au rouet, tissant inlassablement un fil, apparaissant par moments à l’héroïne (sorte de réminiscence des Parques antiques, sœur tisserandes scellant le sort des Hommes), qui déclare à cette dernière « Je te déteste plus que tout. Je t’aime plus que tout ». Un destin qui, s’il est contenu dans un fragile fil de soie, semble guidé par une œuvre artistique retrouvée au milieu d’un champ de ruines (un portrait peint par l’inconnu dont Fujiwara est tombée amoureuse et dont on ne verra jamais nettement le visage), sauvée miraculeusement de la guerre, elle est matérialisation de la beauté absolue résistant à l’horreur, au temps, à la mort.

Millenium Actress (copyright Go Fish Pictures 2003)

La destruction par des bulldozers de studios mythiques, présentés comme obsolètes, ainsi commence le reportage télévisé de Genya Tachibana : la mort symbolique de tout un pan du septième art. Son interview de Chiyoko sera donc non seulement le retour sur une vie humaine, mais également sur tout une époque, révolue, du cinéma japonais. Sobrement introduit par de simples photos en noir et blanc animées, ce voyage dans le temps passera par toutes les grandes périodes du film nippon, des mélodrames de Kenji Mizoguchi, en passant par les « chambaras », les « kaijû eiga » d’Ishirō Honda et les fresques épiques d’Akira Kurosawa (principalement Ran, directement évoqué à travers la tenue et le maquillage de l’héroïne). Loin de la simple référence stérile et anecdotique (les emprunts à certains plans issus de longs-métrages d’Ozu, entre autres, sont nombreux), ou de l’hommage passéiste, Millenium Actress se révèle entièrement tourné vers l’avenir. La vie de la comédienne (ou de ses avatars sur pellicule) prend la forme d’une fuite en avant constante, Fujiwara est toujours en mouvement, courant à la poursuite d’un souvenir, d’une chimère qui la guide dans ce voyage intérieur (cette clef mystérieuse, McGuffin hautement métaphorique), revenant ainsi au fondement même du cinématographe, écrivant sa propre histoire par le mouvement (kínēma en grec). À l’image des héros du Mad Max : Fury Road de George Miller, chaque découverte, chaque révélation, poussent l’actrice à poursuivre sa course folle, comme en témoigne cette scène composée d’extrait de films où, dans un même travelling latéral, elle traverse les époques à bord de divers moyens de locomotion (du cheval au train, en passant par les premières automobiles). Il se dégage de cette œuvre essentielle de Satoshi Kon, une énergie, un souffle qui, sans entraver la mélancolie bien présente, empêche toute forme de nostalgie, préférant disséquer le passé afin de partir en quête de l’avenir, sans fatalisme. Si destin inéluctable il y a, il ne faut néanmoins jamais cesser de le combattre, d’avancer coûte que coûte, inlassablement, ainsi en est-il de tout être humain et de toute forme de création. (J-F.D.)

Retrouvez la première partie du compte-rendu consacrée aux nouveautés :

Hallucination Collectives 2019 – Première partie

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).