Après avoir évoqué les nouveautés présentées en avant-premières durant le festival, cette seconde partie de compte-rendu de la 13ème édition des Hallucinations Collectives est consacrée aux coups de cœur de notre rédacteur, Vincent Nicolet, parmi les sections rétrospectives. Au final, 6 films ont été retenus parmi les différentes sections (Vaudou : Walking With The Zombies, Manga, de chair et de sang, Hong Kong hors catégorie, Cabinet de Curiosité ainsi que l’excellente carte blanche concoctée par Xavier Gens), représentatifs de la diversité et de la richesse du programme annuel. Un septième, Pyromaniac (Don’t Go in the House) de Joseph Ellison, fera ultérieurement l’objet d’un texte, à l’occasion de sa sortie prochaine chez The Ecstasy of films.

Les Charnelles de Claude Mulot (France, 1974)

Cabinet de Curiosités

Les Charnelles – Copyright 2020 Le Chat qui fume

Réalisateur oublié, remis en lumière par Le Chat qui Fume en 2019, Claude Mulot a navigué entre cinéma traditionnel et pornographique de la fin des années 60 jusqu’au milieu des 80. Après les superbes éditions de La Saignée et La Rose Écorchée, ainsi qu’un ouvrage signé Philippe Chouvel, Claude Mulot, cinéaste écorché, l’éditeur s’est chargé de proposer en 2020, un combo Blu-Ray/Blu-Ray Ultra HD pour Les Charnelles. Considéré comme le film charnière entre sa période grand-public et les réalisations X à venir, il est le premier dans lequel apparaît son futur pseudonyme de pornographe, Frédéric Lansac (le nom du héros de La Rose Écorchée), ici pour la partie scénario, tandis qu’il se crédite en tant que Jean-Paul Guibert pour la mise en scène. Sorte de drame érotique hybride, beaucoup moins prévisible ou facile que ne peut le laisser croire son titre d’exploitation (il fut rebaptisé Nevro pour l’une de ses distributions VHS, quand il s’appelait au départ Les Enfants de la nuit, en plus d’avoir également été exploité en tant que Émotions secrètes d’un jeune homme de bonne famille ou Les Jouisseuses). Jusqu’à présent exclusivement proposé en vidéo dans des montages tronqués (l’un de moins de soixante-dix minutes chez Alpha France, l’autre de plus de soixante-treize chez Prosperine), comportant tout deux plusieurs différences recensées dans le livre de Philippe Chouvel précédemment évoqué, il est disponible ici dans une version approchant l’heure et demie de durée, totalement inédite sur support physique. Jeune homme oisif, Benoît Landrieux (Francis Lemonnier) a pour père un insensible riche industriel en produits pharmaceutiques. Orphelin de mère depuis l’âge de deux ans, il a grandi avec sa belle-mère Sabine dont l’absence totale de pudeur a provoqué chez l’enfant un instinct de voyeurisme. Benoît a de gros problèmes avec les femmes : c’est un voyeur qui, dès qu’il passe du statut de spectateur à celui d’acteur, est irrémédiablement victime d’impuissance. Alors qu’il rencontre successivement Jean-Pierre (Patrick Penn) et Isabelle (Anne Libert), deux jeunes individus paumés qu’il entraîne à ses côtés dans ses combines, il bascule peu à peu dans la folie…

Les Charnelles – Copyright 2020 Le Chat qui fume

Au cours de son prologue, débuté dans une ambiance légère observant la complicité entre jeunes femmes jusqu’à l’entrée en scène du protagoniste à bord d’un cabriolet qui ne passe pas inaperçu, Claude Mulot se plaît à noircir progressivement un tableau de prime abord coloré. Au tempérament aguicheur, entraînant et totalement décomplexé du personnage féminin, il oppose l’impassibilité de son anti-héros, cantonné à une position de voyeur impuissant dont la caméra épouse le point de vue, dans un amusant champ/contre champ. Progressivement, une sensation de douleur imprègne la séquence, avant que celle-ci ne se transforme en véritable humiliation pour Benoît, dont la réaction lâche (il l’abandonne en forêt) résonne alors davantage comme un geste désespéré qu’un acte délibérément malveillant. Lors de cette introduction, au milieu d’une grammaire formelle, assez classique, on note déjà quelques petites idées savoureuses, à l’image de ce plan contemplant la silhouette nue de la demoiselle, entre les jambes habillées de son partenaire debout face à elle. En dépit de son titre et de ses nombreux passages érotiques (il s’agirait d’une concession acceptée par le réalisateur) entrecoupant régulièrement une intrigue linéaire, Les Charnelles se rapproche lors de ses meilleurs moments du thriller psychologique, sur un mode presque cérébral. Privé des plaisirs physiques, Benoît ne peut appréhender la jouissance qu’intellectuellement. Il contemple froidement les ébats sexuels de ses nouveaux amis, tel un moyen contraint, de tenter de les vivre par procuration. Rien n’y fait son visage reste inlassablement fermé tandis que son appétit voyeuriste, ne va cesser de croître et de se pervertir. Il espionne tour à tour la maîtresse de son père en train de son masturber, puis sa propre belle-mère en train de coucher avec Jean-Pierre. Cette fois, il ne se contente plus de l’observer, il la filme en vue d’un chantage. Personnage immoral et pathétique pour lequel l’on éprouve que peu d’empathie, sa position peut néanmoins se télescoper durant cette fameuse scène avec la position du réalisateur derrière la caméra. Ce film amer, profondément triste, à la fois vivant et empreint de pulsions morbides, constitue l’adieu d’un homme à un cinéma grand public qui se sera peu intéressé à lui. Le rapport de Benoît à ses parents, des bourgeois qu’il méprise et considère comme responsables de ce qu’il est, ne peut-il pas traduire ceux qu’entretenait Claude Mulot vis-à-vis de l’industrie cinématographique traditionnelle ?

Les Charnelles – Copyright 2020 Le Chat qui fume

Hypothèse méta, dissimulée au cœur d’une évocation sombre de la libération des mœurs. Les Charnelles peut se voir tel un cousin lointain et noir des Valseuses de Bertrand Blier : toutes proportions gardées, le résultat est ici d’évidence moins précis, plus inégal sur le plan de l’écriture et de la mise en forme. Il constitue pourtant le témoignage intéressant d’une certaine humeur dans la société française des années 70, où le privilège bourgeois confronté à des transformations profondes, perd une partie de ses repères, quitte à s’enfoncer dans la folie. Une séquence érotique particulièrement inspirée, illustre d’ailleurs visuellement et musicalement ce tiraillement. Il s’agit d’une scène d’ébats assez festive entre Isabelle et Jean-Pierre, nappée aux couleurs et effets psychédéliques parfois à la limite de l’hallucination, auxquelles s’ajoutent des effets de superposition d’images. Tandis que que les deux jeunes gens partagent un instant de bonheur, Benoît cesse de les observer pour jouer du piano. Une seconde couche musicale (le beau et entêtant thème du film) se superpose à une première autrement plus « funky », des sonorités dramatiques, instillent une sensation tourmentée à une joie réelle. Foncièrement singuliers en dépit de quelques limites (péripéties secondaires aléatoirement captivantes, en plus d’un regard beaucoup trop neutre sur certaines violences sexuelles qui peut être difficile à accepter), Les Charnelles dispose d’un charme vénéneux. Le long-métrage semble ainsi s’épanouir sur la base d’un étrange équilibre entre liberté de ton et contraintes imposées (les séquences érotiques seraient le résultat d’un compromis accepté par le metteur en scène). L’année suivante, Claude Mulot, désormais baptisé François Lansac, marquera le porno français avec Le Sexe qui parle (projeté lors de l’édition 2019 des Hallucinations Collectives).

Sugar Hill de Paul Maslansky (États-Unis,1974)

Vaudou : Walking With The Zombies

Sugar Hill – Copyright MGM 2011

Alors que la blacksploitation bat son plein, Paul Maslansky (futur producteur à succès de la saga Police Academy) et le scénariste Tim Kelly (Les Crocs de Satan avec Vincent Price), ont l’idée de croiser ce courant phare des années 70, avec un genre émergeant largement popularisé par George A.Romero et sa Nuit des Morts Vivants (1968) : le film de zombie. La première originalité de Sugar Hill, réside dans sa volonté de retourner aux racines du registre, le vaudou, déjà abordées en 1932 dans le White Zombie de Victor Halperin. Après les célèbres Black Mama, White Mama et Coffy, toutes deux campées par Pam Grier, voici Diana « Sugar » Hill incarnée par Marki Bey. Après l’assassinat de son petit ami par les hommes de main du caïd local, Diana “Sugar” Hill pactise avec Baron Samedi, le seigneur des morts, en échange d’une armée de zombies pour accomplir sa vengeance…

Sugar Hill – Copyright MGM 2011

Série B plaisante et efficace répondant au cahier des charges du genre (rythme et péripéties soutenues, excellente bande-son soul avec notamment la chanson devenue culte Supernatural Vaudoo Woman, actrice principale charismatique), Sugar Hill bénéfice de quelques atouts lui conférant un charme et une originalité supplémentaires. Outre des effets spéciaux de bonne factures, l’usage de décors naturels permet d’une part de crédibiliser le postulat fantastique et surtout d’inscrire le film dans une certaine réalité sociale. Derrière cette histoire de vengeance sur fond d’intrigue criminelle, se cache un discours politique savoureux et plus offensif qu’il en a l’air. L’affrontement entre une citoyenne américaine afro-descendante à la tête d’une armée de zombie face à un mafieux local et ses hommes Blancs, permet une revanche sur l’Histoire par le genre. En effet, ces morts-vivants de retour le temps d’un dessein vengeur sont d’anciens esclaves (ils ont d’ailleurs gardés leurs corps d’antan), ici libérés (bien qu’à la merci d’un nouveau maître en la personne de Diana) et en mesure de rendre les coups jadis subis. Dans un contexte, où les mouvements afros-américains de luttes pour les droits civiques se multipliaient, le long-métrage peut se positionner comme la relecture certes schématique et fantasmée mais, factuellement assez jouissive, des doctrines de certaines entités dîtes radicales (le Black Panther Party en tête) sous la forme d’un divertissement sans prétention apparente. Plus qu’une curiosité, ce Sugar Hill détonne finalement au sein de l’hétéroclite blacksploitation et se pose comme une série B irrévérencieuse des plus recommandables.

Full Alert de Ringo Lam (Hong-Kong, 1997)

Hong Kong Hors Catégorie

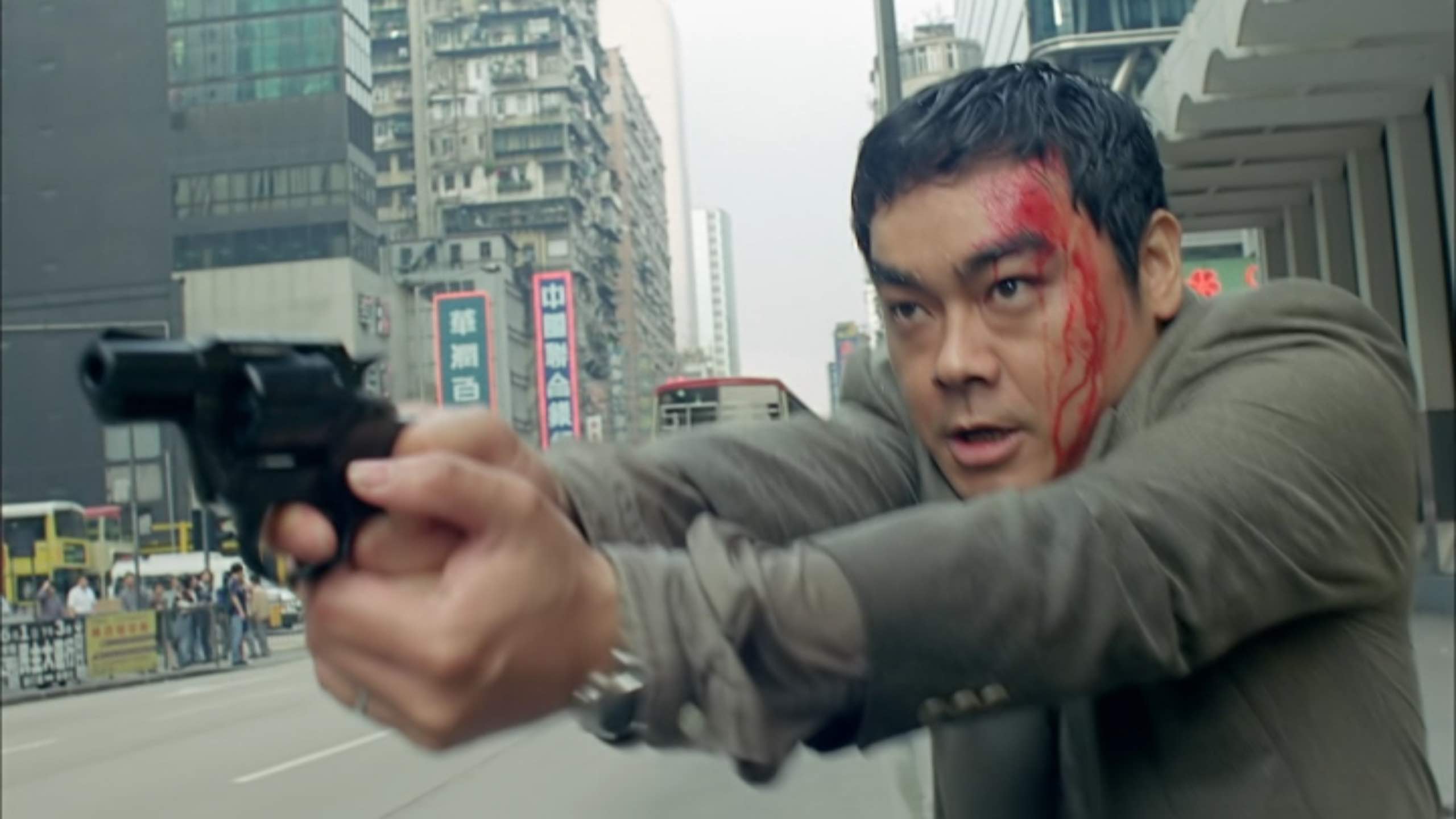

Full Alert – Capture d’écran DVD © Spectrum Films)

Grand nom du cinéma Hongkongais décédé en 2018, Ringo Lam ne bénéficie pourtant pas de la même reconnaissance critique et publique que ses compatriotes John Woo, Tsui Hark ou Johnnie To. Après avoir effectué ses débuts à la télévision au cours des années 70, il passe au cinéma durant la décennie suivante. D’abord à la tête de commandes, notamment des comédies grand public (comme son premier long-métrage Esprit d’Amour) mais aussi le quatrième volet de la saga Mad Mission, pour le compte de la célèbre Cinema City Enterprises (plusieurs réalisateurs importants y ont officié), il signe un projet plus personnel en 1987, avec City on Fire. Le succès du Syndicat du Crime en 1986, entraîne une diversification des productions du studio dont il bénéficie, auquel s’ajoute un budget confortable. L’entreprise est concluante tant sur le plan de la réception que commercialement, il enchaîne alors la trilogie On Fire : Prison on Fire 1 (1987) & 2 (1991) entrecoupé de School on Fire (1988). Ce dernier, considéré comme son œuvre la plus virulente et engagée, se heurte à la censure et des critiques négatives le contraignant à basculer sur des films plus « commerciaux » pour se relancer : Wild Search (1989) et Full Contact (1992). En 1996, après John Woo (Chasse à l’homme) mais avant Tsui Hark, il se laisse tenter par l’expérience hollywoodienne, sur proposition d’un certain Jean-Claude Van Damme, afin de réaliser Risque Maximum (les deux hommes collaboreront encore ensemble à deux reprises par la suite, avec notamment le très solide Replicant en 2002). 1997, année de sortie de Full Alert, marque à la fois son retour à Hong-Kong et la rétrocession de l’archipel à la Chine après 99 ans sous pavillon britannique. Souvent considéré comme le dernier grand film de son auteur, le métrage apparaît aussi à posteriori en tant que témoignage des bouleversements à venir sur le territoire. Après la découverte d’un cadavre dans une citerne, l’inspecteur Pao arrête un meurtrier, Man Kwan. Ce dernier avoue avoir agi en situation de légitime défense, mais le policier commence assez vite à avoir des doutes sur la culpabilité du criminel et le soupçonne de préparer un plan d’une bien plus grande envergure…

Full Alert – Capture d’écran DVD © Spectrum Films)

Le générique en noir et blanc, à base de ralentis et arrêts sur images, auxquels s’ajoute une musique à force teneur tragique, donne le ton. L’humour n’a pas sa place dans un long-métrage parcouru par une douleur tenace, ce code esthétique inaugural sera repris par la suite lors de flashbacks traumatiques, retranscrivant les états d’âmes et traumas des héros (bons comme mauvais) face à leurs actions. Le rouge sang utilisé pour afficher les crédits fait aussi figure de première couleur du film lors de la découverte d’un cadavre au fond d’une citerne. Loin du lyrisme d’un John Woo ou de l’expérimentation folle d’un Tsui Hark, Ringo Lam privilégie un traitement âpre, sec et réaliste (flirtant parfois avec le naturalisme), évoquant le cinéma américain des années 70, William Friedkin en tête. Il ménage l’entrée en scène de son protagoniste, nous présentant d’abord son antagoniste à l’occasion de son arrestation aussi brève que musclée. Filmée en vue subjective, la police semble invisible, telle une ombre (motif qui introduit auparavant le criminel) qui plane, aux méthodes peu éloignées de ce qu’elle combat. À plusieurs reprises, le metteur en scène renvoie dos-à-dos les deux camps, liant ainsi leurs chefs respectifs au-delà de la simple enquête. L’affrontement entre les personnages, leurs tourments et interrogations préoccupent ainsi davantage le cinéaste, que les péripéties en elles-même, ils sont les véritables vecteurs de suspens, de tension et d’émotion. L’action semble moins une finalité, que le révélateur de l’intimité des individualités qu’il observe. Ce duel, construit sur une alternance entre longs rounds d’observation et climax, est aussi physique que psychologique. La dimension humaine prime sur l’ampleur du spectacle, en dépit de scotchantes fulgurances. On pense notamment à cette longue poursuite (tournée sans autorisation, rappelant au souvenir de celle de French Connection) sur l’autoroute puis en plein cœur de la ville. Sensations d’immersion accrue et de danger permanent, la séquence dénuée d’une quelconque forme de jouissance ou d’euphorie, se conclut dans le drame, avec des pertes des deux côtés. Une donnée plus importante aux yeux du réalisateur, que l’issue narrative en elle-même. Aussi, lorsqu’il dévoile le foyer familial de l’inspecteur Pao (marié et père d’un enfant), le dialogue avec son épouse uniquement tourné autour de sa profession, derrière sa triste banalité, rend palpable un sentiment d’échec et de culpabilité. À ce sujet, les mots de ce dernier juste avant le générique final, laissent s’échapper un peu d’amour, au milieu d’un océan de noirceur.

Full Alert – Capture d’écran DVD © Spectrum Films)

Bien plus qu’un simple exercice de style virtuose, Full Alert, se pose à la fois comme le film somme de son auteur et une relecture métaphorique de la rétrocession. Objet sombre, épousant une vision de l’humanité assez proche de celles d’un William Friedkin ou d’un Michael Mann (le métrage est souvent comparé à Heat), il synthétise en moins de cent minutes plusieurs grands motifs de la carrière de Ringo Lam. De façon évidente, lorsqu’il réinvestit le temps de quelques séquences, le milieu carcéral après les deux Prison on Fire, de manière plus implicite quand il observe des individus détruits par le système qu’ils ont choisis de servir, prolongeant ainsi le désespoir lucide de School on fire. Ce regard croise une autre réalité, la fin d’Hong-Kong sous pavillon britannique, accueillie avec beaucoup de pessimisme. « Avant la rétrocession à la Chine, un seul mot venait à l’esprit : la paix. » peut-on entendre lors d’un échange entre Pao et son supérieur, seule allusion directe au bouleversement politique en cours. Il peint un territoire violent et hors de contrôle (ici les bad guys peuvent prendre la fuite en Chine continentale pour échapper à la police hongkongaise, le tout sans la moindre ironie), bientôt rattrapé dans les faits par un régime autoritaire et sécuritaire. L’affrontement entre le héros et son antagoniste, la frontière floue et parfois infime qui peut caractériser leurs conceptions réciproques des choses, jusqu’au final sanglant et tragique, illustre la fin d’un monde au sein duquel, ils sont déjà les vestiges d’un passé proche. La dimension dépressive et troublée de Full Alert, se fait alors l’écho d’un pays qui ne sera plus jamais le même, dont le cinéaste filme les dernières pulsations de vie. Polar sans concession, radical et magistralement incarné dans son désespoir, il s’agit d’une œuvre absolument essentielle de la part d’un metteur en scène qui ne l’est pas moins.

Lesson of the Evil (Aku no kyôten) de Takashi Miike (Japon, 2012)

Manga, de chair et de sang

Lesson of the Evil – Copyright Rapid Eye Movies 2014

Cinéaste aussi prolifique (son Blade of the Immortal arrivé en 2018 sur Netflix, était vendu comme son 100ème long-métrage) qu’inégal (Audition demeure l’une des ses plus impressionnantes réussites), Takashi Miike est devenu particulièrement dur à suivre pour les spectateurs hexagonaux, les sorties de ses films étant très aléatoires. Réalisé en 2012, Lesson of the evil, thriller horrifique et adaptation du manga éponyme de Yüsuke Kishi, est totalement inédit en France. Il nous présente un professeur d’anglais un peu particulier, Hasumi Seiji (Hideaki Ito), aimé par ses élèves et respecté par ses collègues, a quelques idées pour éviter la triche et le harcèlement au sein du lycée dans lequel il vient d’arriver. Mais derrière cette façade si rassurante se dissimule une vérité plus inquiétante…

Lesson of the Evil – Copyright Rapid Eye Movies 2014

Conçu en deux temps presque radicalement opposés, Lesson of the evil, avance d’abord dans l’ambiguïté (Qui est ce professeur ? Quel est son passé ? Qui se cache derrière cette apparence séduisante ? Quelles sont ses intentions ?), laissant alors la multitude de questions qu’il pose implicitement sans réponse. Avec malice le réalisateur, fait naître un climat inquiétant qu’il se plaît à régulièrement feindre de désamorcer comme pour mieux désorienter son spectateur. Pourtant, en connaissance des précédentes incursions de Takashi Miike à l’intérieur de l’environnement du lycée (on pense notamment à ses Crows Zero, déjà adapté d’un manga) difficile d’imaginer les choses en rester à cette sobriété première. Aussi, à mesure que l’intrigue progresse, une dimension autrement plus maléfique semble s’immiscer (déjà amorcée par des éléments tels que ce plan furtif sur des corbeaux, oiseaux de mauvais augures par excellence), amenée à exploser dans la seconde partie du long-métrage. La rupture de forme et de ton qui interviendra à mi-parcours est à même de décontenancer voir susciter un mélange de déception et de rejet. Paradoxalement, en sacrifiant le « fond » de son récit, le cinéaste délivre un jeu de massacre d’une violence aussi extrême que gratuite, à la fois ludique, jouissive et revigorante. Si ce deuxième acte, monte crescendo dans l’horreur quitte à flirter avec le too much dans ses derniers mouvements, le plaisir malsain qui en découle (on se place du côté des défenseurs) et la rigueur de la mise en scène pour le soutenir (on retrouve un Miike concerné et en pleine possession de ses moyens) achèvent d’emporter l’adhésion. Lesson of the evil s’affirme alors tel un objet méchant et mal élevé, ne reculant devant aucune limite morale, guidé par un jusqu’au boutisme inouï, que l’on pourra trouver réjouissant ou détestable selon la sensibilité, qui, en revanche, laissera difficilement indifférent. Certainement pas à mettre entre toutes les mains, mais assurément l’un des films les plus inspirés de son auteur sur la décennie 2010 (parmi ceux que l’on a pu découvrir du moins). Hell Yeah !

L’Échine du diable (El espinazo del diablo) de Guillermo Del Toro (Espagne, Mexique, 2001)

Carte Blanche à Xavier Gens

L’Échine du diable – Copyright Mars Distribution 2015

Après son coup d’essai Cronos et une première expérience américaine, Mimic, Guillermo Del Toro s’exilait en Europe pour réaliser son troisième long-métrage, L’Échine du Diable. Produit par les frères Almodovar, co-écrit avec Antonio Trashorras et David Muñoz, deux critiques espagnols, il s’agissait d’un projet de longue date pour le cinéaste mexicain. En Espagne, durant la guerre civile, Carlos, un garçon de douze ans dont le père est décédé, débarque dans un orphelinat. Ce lieu hostile dissimule deux secrets : l’or de la cause républicaine, et le fantôme d’un enfant qui hante le sous-sol.

L’Échine du diable – Copyright Mars Distribution 2015

Premier temps fort de la carrière de celui qui s’apprêtait alors à devenir l’un des plus grands auteurs fantastique du 21ème siècle, L’Échine du diable imposait une langage formel, une vision du monde, une sensibilité, qui allait faire le prix de plusieurs de ses chefs d’œuvres à venir, tels que Le Labyrinthe de Pan ou La Forme de l’eau. De son prologue en voix-off, « qu’est-ce qu’un fantôme ? » à son magnifique épilogue, il s’affirme comme une œuvre majeure et incontournable, aussi passionnante en connaissance de la carrière à venir de Del Toro qu’en tant que tel. Référencé (le cinéaste cite volontiers Los Olvidados de Luis Buñuel, Opération Peur de Mario Bava, on pense également aux Révoltés de l’an 2000 de Narciso Ibáñez Serrador) et pourtant déjà affranchi de ses maîtres, le film s’inscrit dans le genre afin de nourrir une parabole débordant de foi et d’humanité. Situé dans un contexte historique bien précis (la guerre civile espagnol de la fin des années 30), à la fois constamment palpable sur le plan du ressenti et quasiment absent de l’écran (à l’exception d’une séquence, où l’horreur se joue principalement hors champ et apparaît dans le regard d’un adulte), L’Échine du diable fait le choix de la poésie, du lyrisme, sans pour autant négliger une certaine violence, brutalité (on retrouve ce goût pour la chair marquée, mutilée, abîmée).

L’Échine du diable – Copyright Mars Distribution 2015

Son décor, un orphelinat isolé (à plusieurs kilomètres, une journée de marche, du village le plus proche), qui pourrait être celui d’un western délocalisé en Europe, constitue à la fois lieu de réconfort et d’inquiétude. Refuge en temps de guerre, éloigné mais pas à l’abri des conflits (une bombe est plantée dans la cour), il recèle en son sein plusieurs mystères. Avant même l’incursion frontale d’éléments fantastiques dans le récit, la caméra semble déambuler à l’intérieur comme un spectre, une âme planant à travers les différentes pièces. S’il sonde en toile de fond les horreurs de l’Histoire (des possibles fantômes à ne pas oublier, pour répondre à la question inaugurale), le metteur en scène conte avant tout les vertus de l’imaginaire, un remède face à l’horreur tandis qu’il érige l’innocence en rempart contre la barbarie. Une dimension qui sera plus que jamais au cœur du Labyrinthe de Pan, croisant une autre thématique récurrente, la nécessité de trouver et choisir sa famille afin de lutter collectivement. Il est par ailleurs intéressant, de constater que le personnage le plus négatif du long-métrage (« le prince sans royaume » nous rappelant dans la formulation à « la princesse sans voix » de The Shape of Water), a totalement perdu sa capacité à rêver, son âme d’enfant. Aussi, dans ses enjeux secondaires, émerge pour la première fois, la facette romantique (dans la tradition originelle du mouvement littéraire de la fin du XVIIIe siècle) du réalisateur, au détour notamment des sentiments dissimulés du docteur Casares, figure tragique, sacrificielle et bouleversante. Un film précieux à la puissance cinématographique, poétique et émotionnelle, définitivement inaltérable.

L’Invasion des Profanateurs (Invasion of the Body Snatchers) de Philip Kaufman (États-Unis, 1978)

Carte Blanche à Xavier Gens

L’Invasion des Profanateurs – Copyright Rimini Editions 2017

Roman de Jack Finney paru en 1955, L’Invasion des profanateurs (The Body Snatchers) n’aura cessé d’inspirer le cinéma américain, qui aura entrepris de l’adapter à plusieurs reprises au fil des années. La première fut signée Don Siegel dès 1956 avant que Philip Kaufman, alors déjà réalisateur de quatre longs-métrages (dont La Légende de Jesse James), ne s’attelle vingt-deux ans plus tard, à une deuxième transposition et probablement la plus mémorable à ce jour. Sa version s’inscrit à la fin d’une décennie cinématographique très marquée par la paranoïa (l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy puis le Watergate alimenteront très largement ce climat) à travers les films d’Alan J.Pakula (À Cause d’un assassinat, Les Hommes du président) mais aussi Conversation Secrète de Francis Ford Coppola ou Les Trois Jours du Condor, quand son prédécesseur faisait écho à la folie Maccarthyste et à la guerre froide. Il réunit un casting quatre étoiles, avec Donald Sutherland (qui s’est révélé définitivement dans Klute, premier grand film de Pakula et prémisse thématique des longs-métrages précédemment évoqués), Brooke Adams (également à l’affiche des Moissons du Ciel de Terrence Malick), Jeff Goldblum et Leonard Nimoy. L’histoire se déroule à San Francisco où Matthew Bennell et Elizabeth Driscoll, deux agents des services sanitaires observent le changement de comportement de leur entourage. Une plante spatiale serait à l’origine de ces « métamorphoses »…

L’Invasion des Profanateurs – Copyright Rimini Editions 2017

Passé une introduction « extraterrestre », nous présentant la « matière », avant que celle-ci ne traverse la galaxie pour arriver sur terre et se répandre, Philip Kaufman abandonne la science-fiction pour tendre davantage vers le film policier (dans la construction de son intrigue, du moins) et dévoiler Matthew, un homme rigoureux et impitoyable dans son métier. Son grand professionnalisme doublé de pragmatisme, nourri une forme de scepticisme de sa part quant à l’étrange menace frappant peu à peu les citoyens de San Francisco. La terreur première réside ainsi dans le décalage entre les connaissances du spectateur et celles du protagoniste, ce dernier étant « prisonnier » d’une logique rationnelle face à un danger inconnu. D’ailleurs, lorsque ses convictions commencent à s’ébranler au contact d’Elizabeth, cela répond moins à une remise en cause de son mode de pensée, qu’aux sentiments qu’il nourri secrètement pour sa collaboratrice. La séquence au cours de laquelle elle lui raconte avoir suivi son mari, alternant dialogues à l’intérieur d’une voiture et flash-backs immersifs (mélange de gros plans de son visage et de visions subjective d’elle traversant les rues), constitue un premier morceau de bravoure angoissant, conclu par la confrontation des deux personnages à des scènes inquiétantes dans le présent. La progression psychologique d’un héros délaissant progressivement ses doutes, épouse une paranoïa croissante doublée d’une tension de plus en plus intense pour ne pas dire insoutenable. Le cinéaste filme l’impuissance, l’incapacité des êtres humains à se souder contre un risque commun, reflet d’une société en voie de déshumanisation rongée par l’individualisme. Contamination collective par un mal indicible, L’Invasion des Profanateurs se fait la peinture d’une époque frappée par le doute, la perte de repères, l’abandon des grands idéaux et le délitement des convictions. Dans ce cauchemar de haute-volée, impossible de trouver le repos, le sommeil comprenant un risque élevé, de se réveiller « transformé », dépossédé de ses sentiments et émotions. À cela s’ajoute des interprétations remarquables (aussi immense soit la carrière de Donald Sutherland, sa décennie 70’s donne le tournis qualitativement parlant), une superbe photographie signée Michael Chapman (Taxi Driver) et des effets spéciaux/maquillages qui plus de quarante ans après sont toujours aussi remarquables. Classique indémodable.

L’Invasion des Profanateurs – Copyright Rimini Editions 2017

Autres textes sur l’édition :

Hallucinations Collectives 2020 – Première Partie

Entretien avec Xavier Gens

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).