La rétrospective principale du 35ème festival Itinérances portait le doux nom de « Visiteurs », un choix de bon augure après cinq années passées loin du festival d’Alès. Mais le recul permet aussi de mieux apprécier ce nouveau cru, tourbillon à la mesure de notre appétit de rencontres et de cinéma. Recoupant peu ou prou toutes les sections du festival, la thématique générale est toujours l’occasion d’un choix pointu parmi les chefs d’œuvre de l’histoire du cinéma au fil des époques, résonnant parfois en des films peu connus. 43 titres comprenant un grand nombre de ténors du cinématographe ( Théorème, Le jour où la Terre s’arrêta, Django, L’aventure de Madame Muir, La fille de Ryan, The host, The party, Pique-nique à Hanging Rock, des Visiteurs du soir prophétiques au autres Zelig pour ne citer que les plus célèbres ) attendaient leurs fans ou au contraire des regards neufs. La loi des grands nombres nous réservant toujours quelques classiques manquant cruellement à notre culture jusqu’au choc sismique de la «première fois ». En route vers les horizons lointains en compagnie de Toni, cet homme de trop dans son nouveau pays, là où Yojimbo fait enfin face à Pour une poignée de dollars, dans cette Vallée de la paix où l’on reçoit le Vangelo de Celui qu’on attendait. Au fil de cette itinérance, aucun visiteur ne sera plus pour vous Corps étranger, ni Predator, ni envahisseur à la sauce Carpenter. En fait, nous sommes tous des extra-terrestres, certains plus que d’autres !

Toni (Jean Renoir, 1934) – © les Films Marcel Pagnol

Toni fut donc le premier des deux Renoir montré sur Alès, le second étant l’attachant Boudu sauvé des eaux. Projeté en matinée après la soirée d’ouverture, et pour notre bonheur dans un 35 mm seul à même de restituer les nuances de la magnifique lumière estivale qui baigne ce joyau du patrimoine, cette œuvre de jeunesse proposait l’étude d’ « une histoire particulière de figures universelles ». Et c’est vrai que le carton liminaire résume toujours aussi bien l’opiniâtreté de son analyse sur l’arrivée de travailleurs étrangers dans la clarté des aubes nouvelles. C’est ici le second film de Claude Renoir avec son oncle ( après Chotard ) et il n’a que vint et un ans. D’où sans doute cette fougue dans les vues paysagères des abords de Martigues, largement agitées par le vent. Jean Renoir, toujours habité par les visions de son enfance ( la maison de famille sur la Côte d’Azur ), magnifie cette terre d’accueil qui s’avère aussi un carcans assez rude pour les nouveaux habitants. On retrouve là une base de mélodrame : un italien, Toni, s’amourache de Josefa, d’origine espagnole et fille d’un petit paysan aisé. Mais il est devancé par Albert un beau parleur de la ville. Elle se retrouve donc mariée à ce dernier qui d’entreprenant se révélera carrément violent, lorgnant beaucoup plus vers l’argent de l’héritage et le confort de la situation. Toni est une tragédie de l’amour non partagé. Mais au contraire de La chienne, il n’y a pas ici de tromperie, juste des enchaînements malencontreux. Victime de sa gentillesse, Toni a toujours un coup de dés de retard sur le destin. Ce n’est pas là le chef d’œuvre renoirien au sens classique du terme. Il n’évite pas les longueurs dans la dramaturgie et la technique ne suit pas toujours ( son balbutiant, un travelling avant erratique ). Mais il possède quelque chose de plus précieux encore : un souffle lyrique et poétique qui magnifie les gens et les situations ; ce sont par exemple les chants et musiques piémontais des bûcherons à la lueur des feux de bois qui dégagent un puissant parfum de liberté. Le grand mouvement symphonique du Réel draguant la Fiction, encore hésitant mais qui inscrit l’humain dans un cadre naturel « propre à la fusion des races », volonté manifeste à une époque où le terme était de tous les discours et sur toutes les lèvres. On se souviendra de l’arrivée en chœur à la gare et de l’humiliation d’un contrôle policier qui a aujourd’hui encore valeur universelle. Puis à l’abri d’un petit bois, de la scène très érotique de l’abeille où Josefa séduit un Toni qui ne rêvant que de ça, suce à même la peau dorée le venin de Cupidon. La séduction à la Albert tient elle du viol pur et simple et ce, même si les draps que Josefa est en train d’étendre, viennent en atténuer la brutalité ou plutôt voiler sa dignité en un pansement sur les amours contrariés. Le langage de Renoir éclate à l’écran, encore très découpé, dans une recherche maximale du plaisir. Pour le reste, il abondera en travellings solidaires jusqu’au climax final et à cette fameuse contre-plongée de Toni courant sur le pont vers ce fatum réaliste poétique qui glisse jusqu’à la seconde guerre mondiale, jusqu’au fichage, au parcage, à la déportation et à l’extermination d’une partie des résidents et des réfugiés politiques étrangers. Dans ce vertige donc, toute la démesure d’une vie soumise aux rapports de classe et aux lois des hommes plus qu’à la morale et au sens commun. Toni reste un film de valeurs, de gestes à taille humaine, d’amour parfois fou, de camaraderie et même de communauté.

Toni (Jean Renoir, 1934) – © les Films Marcel Pagnol

On a souvent parlé de ses rapports avec Pagnol alors qu’il semble en fuir la théâtralité. Œuvre de transition, il transcende le scénario pour exalter une nature vibrante ( qui deviendra sereine en fin de carrière dans Le déjeuner sur l’herbe ) et les sentiments humains croqués dans de magnifiques gros plans prébergmaniens. Mais le récit se déchire avec nous quand les passions déchaînées voient triompher la mesquinerie et le respect des codes établis. Là où point le néo-réalisme, c’est quand le milieu social et culturel, la ville, la population les entourent et prennent un instant l’ascendant sur le drame sombre, à cause d’un détail réaliste existant plein cadre. Deux tendances coexistent : le tournage de la fiction et la réalité de Martigues révélée à l’écran en cet été 34. Car au-delà des rebondissements d’une intrigue inspirée d’un fait divers local, Renoir reste malgré tout positif donc politique. Son épilogue est un vrai manifeste. Tous les jours des Toni débarquent en France. Cette année là, un s’appelait même Visconti et il s’en souviendra en débutant dix ans plus tard avec Ossessione, puis quand il tournera à son tour un ce sommet du Néo-Réalisme qu’est La terre tremble. Toni, un choix heureux pour accueillir le public en cette édition 2017 !

Un homme de trop de Costa-Gavras © 1967

Parce que certaines scènes ont été tournées en Cévennes en 1966, Un homme de trop est un des classiques du festival d’Alès. Il s’était un peu transformé au fil des rendez-vous manqués en arlésienne personnelle. La surprise est de taille. On pouvait s’attendre au vu de quelques clichés à un séminal film de guerre réaliste et on découvre en effet un film solidement charpenté bien que réalisé par un Costa- Gavras encore débutant, mais à la fois polygénérique et grand public. Adapté du livre éponyme publié en 1958 par Jean-Pierre Chabrol, natif du pays ( Chamborigaud ) et lui même maquisard FTP dans sa jeunesse, il se présente d’abord comme un scénario à la structure très chorale qui déstabilise quelque peu par son ton humoristique. Il y a même quelque chose d’un peu grec dans toutes ces chorégraphies de groupe, comme une sorte de représentation du chœur antique ( les têtes à l’écoute dans l’embrasure de la porte ). Le casting est énorme et reprend presque toute une génération : Brasseur, Cremer, Brialy, Perrin, Piccoli, Blain, Creton, Clémenti, Maurice Garrel, Porel, Préjean, le futur cinéaste mauritanien Med Hondo et enfin François Périer et Charles Vanel pour les cautions historiques représentant à elles seules deux générations de français qui confièrent leur salut à Pétain. D’où l’impression première d’un gala avec ses numéros d’acteurs, d’autant que les mots d’auteur sont légions. Mais c’est vrai que dans son écriture comme dans sa mise en scène ( une vivacité moindre que chez le Aldrich des Douze salopards ), l’opération dans St Flour comporte des moments de drôlerie où Brasseur se pose en séducteur impénitent ou à l’instar de la scène où les maquisards font irruption dans la bonne famille, avant que le dénouement n’apporte un peu de drame à cette promenade, l’ensemble étant orchestré par un montage alterné et la musique de Michel Magne. Mais même dans la seconde partie, le grand nombre de personnages et le surcroît de situations dramatiques ( le blessé, le milicien à l’agonie qui l’a abattu, l’homme de trop du titre, le vieux du coin qui passait par là ) n’est pas fait pour faciliter la clarté. Chabrol continue d’enfiler les scènes comiques qui désamorcent l’angoisse naissante, le test d’un bazooka entraînant ainsi la décapitation impromptue d’un gros châtaigner. De même, on a l’impression d’un joyeux merdier utopique dans le commandement, où chacun pourrait exprimer, qui ses doutes, qui ses soupçons.

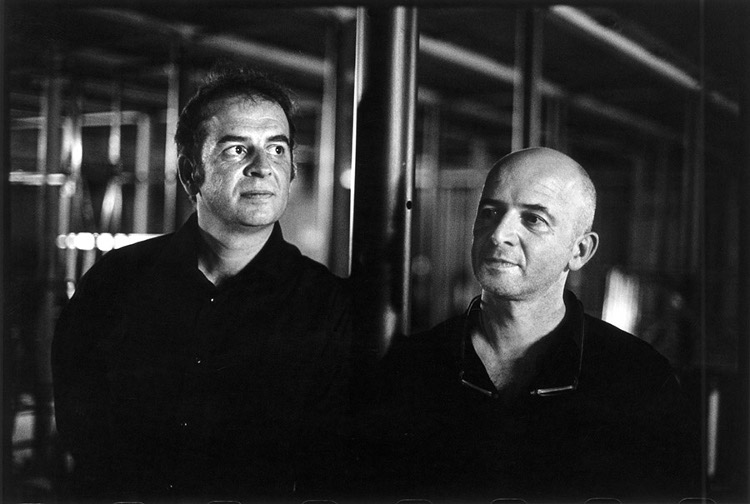

Costa-Gavras au festival Itinérances à Alès – © Alix Fort 2017

C’est que comme tout film historique, Un homme de trop est moins l’évocation nostalgique de la vie quotidienne au maquis, néanmoins corroborée par d’autres récits du même type, que l’analyse psychologique plus fine d’un homme seul, double de l’Auteur réalisant là son second film et nuançant son portrait à la lumière de quinze années d’un exil parisien passé à observer une société française réconciliée sur la dépouille encore tiède de la collaboration, par trente glorieuses et autant de reniements. A l’époque et pour quelques temps encore, on reste dans le récit de résistance patriotique ( mais clairement internationaliste ) et ici, presque adolescent ou du moins potache. C’est même le crépuscule du picaresque, car sous l’air soucieux de Cremer, dans le sourcil froncé d’un Brialy impitoyable comme jamais et dans les dilemmes de Gérard Blain, commence une réévaluation du rôle de chacun pendant la guerre, annonçant les futurs règlement de comptes et l’acidité du Chagrin et la pitié. Le film doit aussi beaucoup à Piccoli, qui n’a pas son pareil pour jouer sur la corde sensible de l’ambiguïté. L’attaque surviendra sur ce terrain rocailleux et inspirant pour gommer les sourires, avec en fil rouge de la scène, le long crescendo dramatique du détonateur de Jacques Perrin. Enfin, le final sur le viaduc de Garabit est magnifique et toujours aussi vertigineux. Costa-Gavras, passé rapidement au festival, a rappelé d’ailleurs le tournage de cette scène in situ pour notre plus grand bonheur. Au final, s’il surprend, Un homme de trop est un beau classique français des années soixante, à qui la série Un village français a d’ailleurs payé son tribut, un peu daté pour certains détails ( l’inévitable sexisme d’époque…), mais très efficace dès que la mémoire héroïque se teinte de mélancolie.

Yojimbo / Le garde du corps (Akira Kurosawa, 1961 © Tōhō)

Toujours parmi les classiques de cette rétrospective, une belle idée de double programme était d’associer le Yojimbo de Kurosawa face à son remake italien ( ou son plagiat rappelle Enrique Seknadje dans un magnifique papier publié sur Culturopoing durant la même semaine, nous replongeant entre autres dans le contexte houleux de l’ « affaire » Pour une poignée de dollars ).

Sans rentrer trop dans les détails, réaffirmons juste que la redécouverte sur grand écran de ce Garde du corps, première apparition du rusé ronin Sanjuro, fut l’un des moments les plus jouissifs de cette programmation à bien des égards. Voici une nouvelle race de héros, complexes, modernes, révolutionnaires. « Les gens ont vraiment beaucoup de mal à se raconter tels qu’ils sont. Une fois de plus je pouvais constater que l’animal humain a cet instinct déplorable de vouloir enjoliver son image » écrivait Kurosawa quelques années auparavant à propos du président de la Daiei. La psychologie de Sanjuro passe en grande partie par la finesse de jeu de Toshiro Mifune, mi-effrayant, mi-hilarant, seigneur d’un film collectionnant les trognes comme jamais chez Kurosawa, c’est à dire dans un esprit où on retrouve tous ses centres d’intérêts, du No aux mangas ( Gérard Camy rappelait quant à lui dans sa présentation l’influence certaine du film noir ). Et à nouveau chez Akira Kurosawa, cette cour intérieure, arène sociale dont seul Sanjuro peut ignorer les limites, espace tri-dimensionnel où s’exercent les forces en présence et représentation condensée du monde tout entier. Elle aura rarement été mieux mise en scène qu’ici, arpentée sans relâche par les guerriers comme par les lâches. Dans un tel cadre de laboratoire, AK excelle à développer ses formes stylistiques et à voir grandir ses thématiques. Alors que le rythme général est assez lent, l’utilisation de la musique impulse la dramaturgie plus qu’elle ne l’accompagne et la densité machiavélique des plans des uns répondant à ceux des autres, occupe tout l’espace temps, même pas désamorcée par un humour sardonique, voire un burlesque outrancier. Sanjuro, électron libre, y joue les démiurges, orchestrant son jeu de massacre à la cruauté poussée, et zèbre chaque acte par ses coups de sabre en signature, interrogeant notre sens moral mis à mal mais aussi décuplé par le regard objectif de l’aubergiste. Plus encore que ne le font bien des westerns, Kurosawa brouille à loisir les personnages. Les motivations de Sanjuro à la lisière du sadisme sont parfois plus douteuses que celles de yakuzas à la capacité de raisonnement d’enfants de six ans. Le scénario nous offre aussi le personnage psychotique de Inno qui entretient un rapport quasi-érotique à son revolver. Il y a quelque chose de l’acte sexuel manqué quand il abat, d’un geste alangui du poignet, du bout du canon, ses adversaires. Fascinant et repoussant, Tetsuya Nakadaï fait mouche. Poussant au maximum le travail du maître sur l’espace et les corps, Yojimbo est bien une des pièces maîtresses de l’œuvre kurosawaïenne. La topographie de la ville perdue et la dynamique de l’affrontement permanent vont quant à elles influencer durablement la plupart des westerns italiens.

Pour une poignée de dollars (Sergio Leone © United Artists 1964)

Mais moins finalement dans ce premier western léonien, encore beaucoup préoccupé par la rédaction du livret, la distribution des rôles et décidé à fixer pour longtemps un cadre à ses scènes de la vie dans l’Ouest. Pour une poignée de dollars marque les débuts de Clint Eastwood au cinéma, sous le chapeau du célèbre « homme sans nom ». De par son interprétation comme par le scénario, Sergio Leone recrée un héros beaucoup plus positif que celui incarné par Mifune, la fin justifiant finalement les moyens. Il trimballe aussi une forte dimension messianique. D’abord, comme Sanjuro, il est démiurgique au point de rendre à leur destin Jesus et Marisol ! ( certains ironiseront en outre qu’il entre dans la ville sur un « bourricot »…). Il incarne la figure du revenant. La scène du cercueil, supérieure en idée à celle de Kurosawa, moins en mise en scène, puisque le héros s’y repaît du cataclysme qu’il a provoqué, le massacre des Baxter étant une représentation tout droit sortie de L’Enfer de Dante. Une longue séquence apocalyptique dont le personnage est absent ou comme détaché. Enfin, son immortalité lui permet de conduire son peuple à la catharsis finale. Même si l’ironie et la mélancolie ne sont pas bien loin, cette relecture pieuse et populaire du genre est à prendre au sérieux. Ce qui marquera, c’est la violence directe. D’abord le nombre exponentiel de morts, mais aussi la représentation vitaliste d’un sang éclatant sur les cadavres qui tranche avec la couleur générale ( le passage à la couleur a été très pensé par rapport au classique de Kurosawa ). Enfin, ces longues – et pas encore bien dosées – séries de gros plans sur des faces veules et hilares suant la bêtise et la bassesse, participent de la même mise en scène crépusculaire et infernale. En dehors de la mine souffrante du héros supplicié mais au regard clair et sage, il réussit en miroir une jolie Marisol à travers les yeux tout aussi perçants de Marianne Koch. Parmi les touches baroques, outre les couches de sang et la dorure à la flamme, on appréciera les ciels bleus violents sacralisés par les contre-plongées qui prolongent des recherches plastiques à peine embryonnaires dans Le colosse de Rhodes. Notons aussi les très belles nuits italiennes créées par Massimo Dallamano, bien dans la lignée d’auteurs précédents ou contemporains comme Cottafavi, Freda ou Bava.

Pour une poignée de dollars (Sergio Leone © United Artists 1964)

Comme l’indique le générique de début, Leone travaille la silhouette, dessine ici littéralement les motifs et les grandes lignes de ce que va être le très important courant du western spaghetti. Esthétiquement, il détache le gros plan de son milieu, ramenant les protagonistes à leur morale individuelle là où ils étaient le jouet de forces économiques ou naturelles plus importantes durant la période classique. Il compose souvent des plans très chargés, pour indiquer des natures humaines inextricables et condamnées. Le plus important des archétypes régentant l’univers léonien et envers du héros, apparaît déjà ici : le croque-mort ! Leone reprend aussi à Kurosawa le travail sur la profondeur de champ, déployant une toute autre scénographie, plus opératique ( décor comme un fond de scène ) dans des champs contre champs soigneusement cadrés, à l’occasion troués de zooms aussi compulsifs qu’une balle. Malgré ces effets immersifs, ce travail d’assèchement est aussi dramatique et il préfère répéter des motifs ( les chevauchées ) comme autant de phrases musicales. Le désert devient alors une arrière cour où l’espace est découpé selon des critères temporels. C’est que tout est rythme et musique. En témoigne l’utilisation dramatique, visuelle et sonore du vent, ces bourrasque qui frappent la caméra entre deux rayons de soleil, la poussière qui nous enveloppe sous les sabots du cheval, le souffle de l’au-delà, écho lointain aux stridences d’un harmonica hurlant à la mort. L’influence de Leone sera d’ailleurs déterminante sur les œuvres à venir de Dario Argento ou Lucio Fulci, même si elle fait plus largement partie d’un bagage culturel et iconographique propre à tous les artistes des pays très catholiques. Pour le moment, le maestro fait ses gammes dans la lente scène de l’échange, premier climax du film. On peut constater certaines insistances, plans aussi appuyés que la piqûre d’un éperon, comme s’il fallait réveiller les spectateurs assoupis dans leurs vieux westerns américains mythiques et miteux. Ennio Morricone débute lui aussi depuis seulement trois ans au cinéma. Ce sont ses musiques de westerns aux percussions importantes, aux harmonicas lancinants, avec leurs chœurs et arpèges de guitare électrique qui le rendront célèbre au détriment de compositions contemporaines moins pops mais plus complexes et avant-gardistes. Ici, le thème mexicain est rehaussé de sons naturels typiques de l’Ouest comme autant d’éléments diégétiques. Mais c’est par l’utilisation sous forme de commentaire à la manière du Prokofiev de Pierre et le loup, que la musique joue d’ores et déjà un rôle clé dans la présentation des personnages. Yojimbo gravissait un sommet du cinéma de Kurosawa, le remake plagiaire de Leone marque une date dans le renouvellement permanent des codes cinématographiques. S’il n’atteint pas la perfection du genre, Pour une poignée de dollars n’est déjà pas sage.

La vallée de la paix (Dolina miru) © 1956

Ce parcours initiatique parmi les voyageurs de tout poil présentait aussi quelques belles découvertes. Présenté l’an passé à Cannes Classics, La vallée de la paix ( Dolina miru ) nous ramène à un quasi-inconnu âge d’or yougoslave – réalisé en 1956, il est sorti en France en 1958 – qui précède la vague noire des années 60. Il est aujourd’hui considéré comme un des joyaux du patrimoine slovène et cela même si son réalisateur France Stiglic ( Sur le sol natal, Neuvième cercle…) a travaillé ailleurs, notamment en Croatie dont il a enrichi la cinématographie. Il n’appartient que partiellement à la vague dite « rouge » ( grand mot pour qualifier une production d’une dizaine de films annuels toutes catégories confondues ) des films de partisans, genre de westerns guerriers évoquant les années de formation dans les maquis et ayant pour tache de fabriquer une mythologie à la Yougoslavie nouvelle. Partiellement parce qu’ici, non seulement les partisans ne sont pas les héros, mais des personnages secondaires influant à peine sur le drame, si ce n’est qu’ils rappliquent à la fin comme la cavalerie hollywoodienne. Les protagonistes sont plutôt un couple d’enfant. Le grand, un jeune slovène d’une dizaine d’années est flanqué d’une petite fille blonde d’origine allemande. Au lieu de rester à l’orphelinat à attendre la fin des bombardements, les marmots décident de se mettre en route vers la maison de l’oncle du garçon, située dans une vallée merveilleuse où selon la comptine, la guerre n’existerait pas. Le film d’aventures enfantines croise ici le film de guerre. Par certains aspects, on songe à La nuit du chasseur sorti cette même année, de par la déambulation onirique du couple principal et le gros travail sur la lumière, une bonne partie du métrage baignant dans une demie-nuit américaine propre à mettre en valeur une nature fleurie quasi expressionniste ou encore à Jeux interdits réalisé quatre ans plus tôt, à cause du recours aux symboles et de ces tableaux morbides qui jonchent leur itinéraire. La guerre est représentée de manière allégorique mais aussi de façon toute à fait concrète dans le sillage d’une division SS chargée de traquer les maquisards et qui suivra les bambins à la trace après qu’un personnage inédit ait été parachuté – littéralement – dans le récit. Il s’agit d’un GI noir américain dont l’avion a été abattu par les allemands et qui servira de guide et de protecteur aux enfants. La vallée de la paix est une œuvre délicate qui émeut parce qu’elle adopte le point de vue enfantin médian. Critique par rapport aux caprices de la gamine, le récit reste ouvert sur ses visions, sur le rêve. La thématique progressiste qui enveloppe le tout n’a pas trop vieilli. Seules les silhouettes positives des partisans et la caractérisation chargée de l’officier nazi témoignent d’une vision idéologique du monde diégétique. A noter que si John Kitzmiller apparaît ici dans le rôle du pilote, c’est qu’il a en effet pris racine dans cette Italie dont il a fait la campagne pour la Libération. Avant ce prix d’interprétation cannois dans le film de Stiglic, il avait derrière lui une bonne vingtaine de rôles dans le cinéma italien. Plus qu’une caution politique, et bien que la critique de la société américaine soit présente, il apporte une authenticité à son rôle. Avec son entrée en scène, la comédie de guerre décolle vers une dimension plus tragique. La scène où la wehrmacht surgit dans la maison où les enfants sont endormis fait office de climax avant l’heure, avant une fin plus attendue mais certainement pas naïve. Moralité, la paix est un idéal, une construction pour laquelle il faudra se battre.

Vangelo, de Pippo Delbono © CDP, Compagnia Pippo Delbono, Stemal Entertainment, Ventura Film, Les Films du Fleuve 2016

Retour à Alès de Pippo Delbono, metteur en scène aussi apprécié sur la scène du Cratère qu’au festival pour ses films documentaires ou ses essais filmiques. Fidèle aux auteurs auxquels hommages ont été rendus par le passé, il nous était donc proposé de découvrir son tout dernier opus : Vangelo. Caractéristique à peine évoquée plus haut, les artistes italiens ont toujours entretenu un rapport schizophrénique avec le christianisme et ses saintes écritures. Vangelo fut d’abord précédé par le spectacle monté pour la scène avec des réfugiés devenus comédiens. Le film fini tient de l’essai dans des oripeaux de making of brouillon. La narration traîne à nous faire vivre le processus de casting et les rencontres humaines de l’intérieur et c’est d’autant plus dommage que l’ambition formelle peut être grande à l’occasion, l’Auteur citant Le Caravage comme moteur de son inspiration là où subsiste surtout l’impression d’un art Brut et intransigeant. Peut-être parce que Pippo Delbono est de la moitié des plans, courant avec son i-phone pour filmer des migrants d’abord médusés, devant tour à tour décliner leur identité et endosser un rôle biblique. Mais le fait est qu’en travaillant à partir de sa souffrance à lui ( le SIDA avec lequel il doit composer ), en partant de l’autofiction et du conseil de sa mère décédée de réaliser un film sur les Évangiles, il fait d’abord un peu d’ombre à leur parcours à eux, bien plus que ces souffrances respectives ne dialoguent. On a ainsi du mal à percevoir la finalité de ces captations en gros plan ou la légitimité de leur intrusion dans les plans très composés par le chef opérateur et cameraman Fabrice Aragno, si ce n’est qu’ils nous renseignent sur les manières de travailler d’un des plus grands metteurs en scène contemporain. Disons donc que Delbono échoue en partie à traduire ce qui pourrait être une bonne idée et à s’inscrire dans la ligne politique de L’évangile selon Pasolini ou du conte de Noël chrétien d’Olmi Il villaggio di cartone, sous une forme cinématographique un tant soit peu universelle. Ou à reconduire l’énergie du spectacle à l’écran car il y a ici quelque chose d’éreintant à le voir s’époumoner dans une lutte à mort. Si on ne connaissait pas l’auteur et son goût particulier, cette friction avec les marginaux de tout poil (énième citation de sa boussole, Bobo, que l’on se prend à chercher du regard durant nos moments d’ennuis ), on croirait presque à une forme d’exploitation tant la frontière entre le metteur en scène et ceux qui participent avec plus ou moins d’engagement paraît d’abord immense. Oui mais voilà, paradoxalement le trouble va naître de cette confrontation des plus physiques à laquelle nous sommes forcés d’assister. Il s’agit en réalité d’un procédé de distanciation, pour mettre à mal la représentation standard, normée du « migrant » et qui nous bouscule durablement. Il faut donc s’y perdre, au moins le temps de prendre conscience – avec eux – de ce que tente de faire émerger Pippo Delbono, de ce que lui-même semble ignorer, au moyen d’un texte fondateur et millénaire, par cet engagement corporel, socle, carcasse et chair de son travail artistique. Également par l’utilisation d’une musique moins envahissante que structurante. Il nous agresse non seulement dans notre confort de spectateur mais nous questionne aussi dans notre sens moral, leur rendant de fait une identité, une individualité à travers cette distribution symbolique. Dans la dernière ligne droite, le projet finit par faire sens et apparaît enfin plus politique qu’autocentré, ou disons, que préoccupé par son propre langage au détriment de la rencontre immédiate, urgente, amoureuse même, des personnages réels. Le récit de Safi trouve alors un écho dans cette expérience de vie atypique, sur le lac agité de cet exorcisme documentaire. La question de l’altérité fusionne dans celle de l’incarnation, retrouvant le sillon jamais refermé de ses recherches théâtrales sur le corps et la place des « marginaux » revendiquée dans ses spectacles vivants. Alors dans cette simple scène de repas, juste une reconstitution de la Cène – non l’image mais l’esprit ! -, le chant féminin qui monte bouleverse convives, comédiens et spectateurs mieux que toutes les notes d’intention et tous ces rushes capturés auparavant à la volée. Le miracle, qui « n’a lieu qu’au cinéma », a maintenu le monde en le réinventant. Un film pas comme les autres, plus ou moins qu’un film, c’est selon, tourné dans une période mouvementée de sa vie ( maladie, perte de sa mère ), difficile mais probablement essentiel et qui nécessitera plusieurs visions dans différents contextes et à la lumière de son œuvre passée et à venir, pour en dégager ses petites révolutions et grandes résiliences.

Serge Avédikian sur le plateau de Radio Grille Ouverte à Itinérances 2017 – © Alix Fort

Serge Avédikian, on l’attendait sans l’attendre, comme des retrouvailles confortables. Sur le papier, son dernier film paraissait plus modeste que son Paradjanov, ni l’un ni l’autre n’ayant eu une carrière mirobolante en salles. À tort. Celui qu’on attendait est enfin une belle comédie populaire. Au sens NOBLE du terme. Proche des gens, un pied sur un territoire, le second dans ce corps que l’artiste connaît bien, celui du comédien français en tournée. Le scénario écrit avec Jean-François Dérec trouve le ton juste et la salle ne cessera de rire des déboires de ce français égaré à l’étranger, décalé et plus, déphasé dans un Caucase portant lui ses plaies à vif, empreintes sanglantes de ses guerres intestines. D’un côté, les paysages montagnards que le cinéaste sait parfaitement bien filmer, sans jamais tomber dans la carte postale, en laissant chanter la Terre imperturbable aux turpitudes humaines. De l’autre, le cadre villageois, haut en couleurs dans la miniature, plein de tronches mais juste en dessous des peaux tannées, les vies en filigrane, les fonctions sociales, les aspirations et les caractères. Là encore, Avédikian qui a grandi en Arménie, ne sombre pas dans la caricature, ses figures gagnées par une sorte d’épaisseur affective, charnelle, morale, au fur et à mesure que la misanthropie du héros se dissipe. On campe près de la meilleure comédie géorgienne ( sans vouloir trahir ou déposséder l’Arménie de son immense bagage poétique ), plus que vers la farce balkanique du Kusturica dernière période. Le spectateur ayant un temps d’avance sur le personnage ne disposant pas lui de sous-titrages, on est d’abord plongés dans un comique de situation. Par contre, et c’est le nerf en forme de tissu culturel de la dramaturgie, nous ne savons pas en quoi est attendu ce visiteur. Avédikian se livre à une délicate mise en boîte de la culture populaire et des petits travers – vite attachants – des natifs du pays, toujours persuadés que quelque parent lointain va leur prodiguer ses largesses pour suppléer à la corruption ou à la passivité des pouvoirs publics. Sur ce plan, et c’est courageux, il n’épargne pas l’état arménien, jusqu’au personnage mystérieux interprété par la belle Arsinée Khanjian, qui n’a d’abord pas trop matière à rire face à la naïveté et à l’égoïsme du touriste Bolzec, acteur sur la brèche qui n’a pas encore pris la mesure de sa dérive. Ce long-métrage inattendu, subtil pour celui qui veut bien se laisser apprivoiser, séduit en dehors de ses évidentes qualités de cœur et d’interprétation, par le ton mi doux-amer, mi farfelu, son sens du tempo à l’heure arménienne et son art de la vignette, transposition moderne et modeste de la miniature caucasienne. S’il se rapporte d’ailleurs par la suite à la bande-dessinée en tant que langage universel pour un joli hommage à Hergé, le scénario n’est en rien une collection de scènes à faire mais bien un enchaînement rythmé de péripéties depuis le quiproquo initial. Et résonne ici la musique de la fabulette, entre deux dérapages oniriques où l’on retrouve la tentation surréaliste qui agite l’Auteur depuis ses tous premiers courts-métrages. Des obsessions en noir et blanc ébranlent le mental de l’occidental, qui au sortir de doléances et de prises à partie, n’y comprendra sans doute goutte mais s’éveillera enfin à autrui. Pour le faire prendre conscience de son désir enfoui de compter à nouveau pour quelque chose et quelqu’un. Pour notre plus grand plaisir, ce chemin intérieur passe par une phase de rébellion des plus physiques où Patrick Chesnais se révèle plus burlesque qu’à l’accoutumée, par exemple en tentant de fuir par la lucarne des toilettes d’un établissement bancaire!

Celui qu’on attendait (2016) © Arthur Arzoyan – Moby Dick Films

Autre succès, la gravité flotte mais ne s’installe pas, ni à travers le discours du pope, ni dans les agissements de la mafia locale. L’évacuation de l’intrigue secondaire sera croquée pour ce qu’elle est, comme une forme de petit théâtre de la vie locale, en désamorçant l’irruption de la violence ( autre point commun avec Hergé dont seuls la chute et ses résultats sont perceptibles en mode comique mais lucide ). D’épreuves initiatique jusqu’à l’abréaction, Bolzek progresse sur le chemin d’un retour aux sources qui n’en est pas un, ce qui correspond tout à fait à la philosophie d’Avédikian et s’écarte du modèle du superbe film de Guédiguian ( Le voyage en Arménie ). Le film réussit sur tous les tableaux : l’identification à la solitude du français embarqué dans une galère aux frontières de l’absurde, saga cauchemardesque tout à fait crédible. L’authenticité du cadre, qui explose par l’exploration discrète de la topographie des lieux, par de multiples petits détails culturels et sociaux parmi lesquels des personnages à valeur symbolique ( le type sur son âne comme guide un peu cintré ou devin, le pope, gardien de la mémoire écrite, la variété et le rap comme expression du contemporain, la prof au service du discours officiel malgré elle ) et par le regard bienveillant porté sur les habitants ( on serait assez proches d’un Menzel ), le tout avec un zeste de discernement politique – une douce subversion quand Tintin remplace avantageusement les évangiles – qui achève d’en faire une œuvre salvatrice. Enfin, on a pris plaisir à faire ce film et cette joie éclate à l’écran, même dans la photographie de Boukbar Benzabat qui déborde une forme faussement simple pour nous faire voyager dans une région dans laquelle on se risque rarement. Serge Avédikian en reste le grand ambassadeur et le commentateur ironique d’une culture arménienne dont la sève continue à irriguer sa philosophie. Et un humour fécond avec juste cette pointe d’accent désespéré. Ici comme là-bas, il s’agit seulement de rester debout sur la scène de la vie publique balayée par les tempêtes nationalistes et d’assumer pleinement cette humanité qui bat en nous.

Corps étranger (2016) © Mon voisin Productions

Corps étranger est le nouveau film des drôles de dames Raja Amari–Hiam Abbass qui explosaient ensemble dans Satin rouge. Un film ambitieux qui s’éloigne de la parabole politique pour flirter avec un cinéma de genre plus trouble et sensuel. Bien sûr, on est encore dans la dimension du film de femmes puisque le couple formé par Madame Bertaud et Samia, sa bonne qui devient sa confidente puis sa complice, s’opposent par la suite à Imed, le gardien des valeurs vite dépassé par leurs caractères entiers et imprévisibles. Mais son prologue à haute teneur symbolique et sa conclusion qui rattrape le récit nous tirent vers le fond, vers la rêverie et le film de fantômes. Raja Amari n’explore pas seulement les traumatismes à fluer de peau, les renoncements et accommodements des uns et des autres, elle rappelle à quels points ces présences positives ou néfastes nous habitent. Elle part de la réalité des personnages, en accordant la primeur à celui-de la jeune fille d’aujourd’hui, celle qui prend le risque de franchir la Méditerranée pour échapper au danger qui la guette en Tunisie. Coups reçus qui ont autant forgé sa détermination que son mental. Le détour réaliste est très bien mené et elle nous introduit en clandé dans la France urbaine d’aujourd’hui, filmant la rue à ras du bitume. Furtivement. Samia ne s’y sèche pas à l’air du crime mais à la soufflerie des toilettes des cafés. Au fur et à mesure de son émancipation ( à nouveau symbolisée par une très belle scène de danse où Sara Hanachi crève l’écran et par un retour progressif de couleurs plus vives qui tranchent avec l’indétermination de l’exil, fait de l’alliage des gris et des marrons ), les visions s’invitent comme autant de réminiscences, de projections d’une possible culpabilité. Dans ces corps qui s’approchent à tâtons, se superposent et fusionnent plus rarement, la peau joue son rôle de surface sensible, l’image s’éclairant à l’incarnat. Si Samia a la chair la plus foncée, c’est aussi qu’elle est la plus vivante. Drôle de trouple où chacun s’observe pour tenter de discerner qui est le fantôme de qui. La cinéaste n’en tire aucun jugement, mais continue d’accompagner Samia jusque dans ses zones d’ombre au beau milieu d’un embrouillamini politico-policier, la plongeant dans une forme d’intranquillité permanente. La cinéaste a su traduire non seulement l’érotisme du trio mais surtout leurs fantasmes et angoisses, en habitant la ville différemment et en donnant un point de vue de ce pays que seul un cinéaste étranger pouvait apporter. De même, elle aborde la question du djihad de l’intérieur, n’oublie jamais les individus sous la fausse barbe de la radicalisation et rappelle que les actes de chacun résultent de choix personnels ou découlent de leurs blessures et qu’ils trouvent tôt ou tard leurs conséquences dans le microcosme social ou familial. Encore une cinéaste qui ne se place pas au-dessus de son sujet mais qui essaie plutôt différentes entrées ( par dessous, par en dedans ). Cette ambition non-naturaliste, ce point de vue divergent et ce traitement peu fréquent dans les cinématographies du Maghreb nous font d’autant plus regretter que ce Corps étranger ne soit visible que dans les festivals du sérail au lieu de voguer vers la conquête de son public légitime, au sein d’une distribution plus classique et dans un beau circuit de salles.

ERIC ET JAN JOUVERT – TWIN SELECTER, PHOTOGRAPHIÉS AU FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS ITINÉRANCES, MARS 2017 – ©Patrice Terraz/Signatures

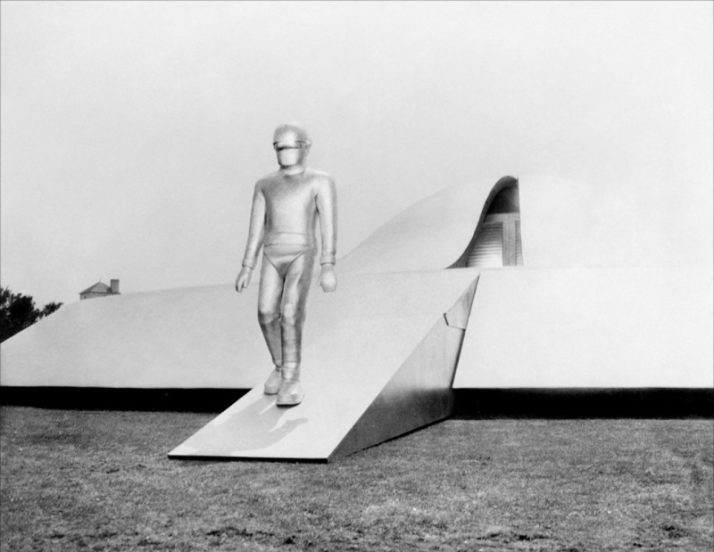

Venons en maintenant à l’un des temps forts du premier week-end, à une des deux traditionnelles nuits du cinéma, nettement moins suivie que d’habitude. La nuit des visiteurs de l’espace s’ouvrait d’abord sur un projet musical intitulé Cosmix. Le duo Twin selecter ( déjà rodé sur Insomnies ) composé par Jan et Éric Jouvert proposait ici un cinémix assez court et dense, où les morceaux électros venaient remplacer la bande son et originale ( sauf cas exceptionnels ) des films compilés sur le thème des visiteurs de l’espace. D’un côté, un grand nombre de séries B américaines tirées de l’âge d’or de la Science-Fiction des années 50, auxquels s’ajoutaient un certain nombre de nanars ( La planète fantôme, en dvd chez Bach… ). Il n’était pas à priori aisé de captiver avec cette formule, d’autant qu’on avait encore à l’esprit certains ciné-concerts très réussis de Jan Jouvert par le passé, qui offraient l’avantage d’une création musicale en direct. Le montage apparaît ici plus thématique que dramatique – le plus marquant étant moins la figure imposée du genre, la galerie de craignos monsters, mais plutôt une série très plastique dans les entrailles organiques de la planète rouge – mais respecte le langage cinématographique en reconstruisant de petites séquences qui riment avec une playlist plutôt psychédélique et aux nombreux effets cosmicomiques. La performance décolle aussi avec des choix plus audacieux ( chansons, classiques rock comme Kashmir ) ou la lente montée de rythmes tribaux qui cadencent accélérations et autres ruptures. Un exercice de style fort agréable pour les yeux et les oreilles, mais qui donne aussi envie de revoir ces films d’un patrimoine trop peu visité. En ce sens, il était aussi un bon complément à la participation antérieure de Jan Jouvert au fanzine Peeping Tom ( ainsi qu’à son excellente défunte émission radio du même nom sur Radio Grille Ouverte ).

Cosmix, cinemix live by Twin selecter © Bastien Molines 2017

La nuit s’annonçait donc cheap et sauvage, en poursuivant avec l’hommage de Carpenter à tout un pan de cette cinéphilie bisseuse. Invasion Los angeles ou l’occasion de découvrir ce faux classique ( plutôt un film culte ) du maître sur grand écran, ce qui permet de mieux prendre conscience de l’équilibre improbable auquel parvient ce film dans la série B engagée et qui verse parfois dans des digressions délirantes. Le joyeux anticonformisme de John Carpenter aura en tout cas ravi les néophytes, surtout à la lumière de son discours quasi-prophétique ! Plus éclatant encore, le Predator de John Mc Tiernan qui trouvait sur le grand écran du Cratère une nouvelle jeunesse dorée et rendait justice à un duel sous testostérone orchestré de main de maître. Son début prend plaisir à jouer avec les codes des Vetsploitations revanchardes sans se départir d’une relecture critique ( la virile poignée de main entre Arnold Schwarzenegger et Carl Weathers, qui n’est pas seulement un gage donné au fan club d’Impact, mais la juste définition de ce que sera cette grandiose épopée guerrière en huis-clos ). Mc T excelle dans son étude de caractères quand bien même les grands traits évoquent les comics et malgré les dialogues d’un goût déjà douteux du maître ès provoc, Shane Black. L’Auteur consacre d’abord le plus clair de son énergie à façonner la stature de prédateur de Dutch, en lui donnant comme contrechamp ce manteau vert et bruissant d’une jungle hantée par l’image persistante de cadavres mystérieusement dépecés. Le début prend son temps mais trouve déjà une forme d’apothéose avec un drôle d’hommage à Peckinpah lors de l’assaut du camp des guérilleros, un beau morceau de sauvagerie militaire tous azimuts. Doté d’un budget confortable ( 15 millions, soit deux fois et demies celui de Terminator du rival Cameron ), Mc Tiernan s’affirme à la fois comme metteur en scène et visionnaire, transcendant le moindre de ses atouts. Le film est structuré comme une escalade le long d’un arbre interminable, où tout tendrait vers cette cime, le duel final. Loin d’être fragile, il est en effet l’acmé du métrage ouvert par le long hurlement barbare de Dutch Schwarzenegger. Les rires se sont tus, le spectacle est total et les respirations se ralentissent au fur et à mesure que le regard du héros se vide et que nous faisons avec lui l’expérience de l’étrange et de la peur véritable. Il ne faut pas oublier le remarquable travail sur les couleurs ( verts, bruns, dorés, bleus nuits ), la tentation expérimentale jamais futile, la pyrotechnie généreuse et les travellings fabuleux qui étourdissent les têtes de leur cinétiques beautés. Revoir Predator et son grand empereur des visiteurs d’outre-espace dans des conditions royales fut une des grandes joies de cette édition et permit d’augmenter un peu plus son fan club.

Predator (John Mc Tiernan, 1987) © 20th Century Fox, Silver Pictures

On n’en dira pas autant d’Iron sky, pochade de luxe réalisée par le finlandais Timo Vuorensola. La déception fut proportionnelle à la curiosité suscitée par un excellent prologue lunaire qui faisait coexister efficacité narrative et vrai souffle visuel. Le monumental y voisinait avec une esthétique mi-lunaire mi-muséale du plus bel effet, Udo Kier achevant de donner l’improbable, une densité pleine de bruit et de fuhrer que renierait aussi sec Jean-Claude Brisseau. Mais en situant la suite du récit sur Terre, le cinéaste et son acolyte scénariste ( Michael Kalesniko ) tuent dans l’œuf leur singularité. Jamais la parodie de la politique étrangère et spatiale américaine ne rattrapera la frustration née de cet atterrissage forcé. L’autre raison tient dans l’utilisation comique du personnage de Washington, nouveau Jesse Owens capturé par des nazis revanchards et même, rendu albinos par un ersatz de Mengele ! Parfois, le rire un peu gras tourne court. Le concept kolossalement drôle en Autriche ou en Finlande est à la limite gênant. Il leur aurait plutôt fallu se souvenir de l’état d’esprit du Brother de John Sayles ( d’ailleurs découvert à Alès il y a plus de dix ans ) plutôt que d’aligner des kilomètres de citations sans intérêt. Enfin, jamais Iron sky ne se hisse au niveau d’un Mars attacks !, toute comparaison tournant aussitôt à la Bérézina. Le cinéaste s’embourbe alors dans ses fx numériques pompiers à résolution XXL, une qualité technique qui met surtout en relief… un vide sidéral. Sa moisson de prix ( Étrange festival, Bruxelles…) confirme l’importance des scandinaves dans le nouveau cinéma de genre mais laisse quelque peu songeur quant à une suite éventuelle ou au début d’une franchise ( apparemment dans l’espace personne n’entend plus les Auteurs crier…). L’engin n’aura en tout cas pas trompé un public encore hagard à 6h30 du matin et aussi exigeant qu’en tout début de soirée.

Iron Sky ( Timo Vuorensola, 2012) © Energia Productions, Blind Spot Pictures.

En lieu et place de la sélection Crossing borders, proposant le meilleur des nouvelles images européennes, la programmation 2017 collait au thème et la remplaçait par une sélection moins diverse de courts-métrages de science-fiction. Dans ce Pour une poignée d’aliens, pas beaucoup de dollars mais trois films français et trois espagnols, heureusement arbitrés par un norvégien. Hélas, aucun film capable de nous faire franchement décoller pour les abîmes de l’imagination et les autres galaxies. Tous font preuve de qualités techniques dans leur facture. Mais ils pêchent pour la plupart par manque d’enjeu ou par la faiblesse de leur scénario. C’est l’espagnol El ataque de los robots de Nebulosa 5, signé Chema Garcia, qui s’en tire le mieux et ce, même si son humour typiquement espagnol a laissé de marbre une salle encore comble. Au moins, minimalisme visuel et décalage de la voix off y font bon ménage pour expliquer que la SF, c’est surtout une question de point de vue. Sobre ( noir et blanc ) et efficace. Un autre qui a par contre fait se gondoler tous les spectateurs, c’est le norvégien Repair guy ( Alexandre Somma et Øysten Moe ), où un gentil extra-terrestre vient sur Terre façon fonctionnaire d’Invasion Los Angeles pour réparer un boîtier d’outre-espace défaillant. Malheureusement, après un univers graphique créatif et un humour de bon aloi, le film se perd en route jusqu’à une fin qui laisse interloquée et à laquelle les qualités du début ne nous avaient pas préparé. En dépit d’un début rétro-kitch sous forme de comédie musicale et de jolis effets vintages exécutés à la palette graphique, L’attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l’espace n’est pas aussi fun que le titre le prétend. Contrairement à ce que laisse entrevoir la résolution des difficultés rencontrées au tournage, il semble que la mayonnaise ne prenne jamais, le ton ironique nous tenant à distance dans un exercice de style un peu précieux. Reste la promesse contenue dans le beau mélange entre couleur et noir et blanc. Guillaume Rieu remet d’ailleurs le couvert dans le genre six ans plus tard avec Mars IV. Le haut degré de sophistication visuelle fait honneur au genre et le soutien de Canal + n’est pas gaspillé. Manque juste une pointe d’originalité pour y croire. Le problème est moindre pour Cenizo de l’espagnol Jon Mikel Caballero. Clean, bien monté, avec un hommage bien senti aux années 50 et à Emblin mais… guère plus de surprise. A en croire tous ces réalisateurs envahis par les références, la conquête spatiale est déjà terminée et les planètes inconnues ne sont plus peuplées que de bonnes intentions. La preuve en est avec le Voice over de l’espagnol Martin Rosete. Entre le ton vaguement parodique de l’autoritarisme du Lars Von Tier période Europa et les sauts temporels façon Landis de La quatrième dimension, le film dilapide son capital sympathie dans un humour de carabin et la lourdeur d’une voix off omniprésente que ne pas sauve pas l’implication et le talent du lecteur Féodor Atkine. Dommage de voir gâchée tant d’ambition par des défauts post-Medem au vu de l’envolée finale sur la chanson d’Alain Barrière ( Elle était si jolie ). Typiquement le genre de court qui laisse sur sa faim à force de trop se rêver drôle et dynamique.

King Crab attack (Grégoire Sivan, 2009 ) © Caïman productions

Pour finir, gloubiboulga cinématographique de Grégoire Sivan avec King crab attack, qui use d’une débauche de moyens indécente à l’échelle d’un format court pour nous concocter sa fausse bande annonce, accumulant les références ( Amélie Poulain pour le pire ) sans jamais parvenir à organiser une séquence. Au moins, l’humour fait mouche même si on ne nous laisse pas le loisir d’en rire. Comme on a eu du cinéma de genre transalpin sous perfusion berlusconienne, voilà une démonstration du Canal post Lescure. Certes, la frustration est d’autant plus forte que nous n’avons pas pu assister à la compétition des courts-métrages… Mais cette séance autrefois prisée en raison de sa sélection de pointe dans la jungle touffue du court européen ne doit pas se transformer en réserve anthologique, d’autant que certains des films sont visibles sur le web. C’est déjà dans ce format là que la politique culturelle européenne peut s’avérer pertinente et mieux, absolument nécessaire ! Pour preuve, l’affluence incroyable à toutes les séances de la compétition des courts-métrages et qui continue d’augmenter avec les années. Une solide tradition puisqu’il y a vingt ans, j’allais déjà à sa nuit du court-métrage quand aujourd’hui il est bien difficile de trouver une place si on a n’a pas réservé son créneau bien en amont. Petits formats, grandes espérances. D’après les échos, la compétition fut de belle tenue…

Suite à venir de la visite au festival Itinérances d’Alès…

Photos : merci à Alix Fort, Patrice Terraz et Bastien Molines.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).