Comment assurer en plein gel des subventions la présence et le défilé de stars auxquels les habitués du festival d’Alès se sont habitués au fil des années ? On doit sans doute à la riche et suivie collaboration avec l’équipe belge de Wallonie Image Production l’hommage principal très réussi à cette grande figure, à la fois populaire et exigeante qu’est, aux yeux du public comme de la critique, Olivier Gourmet. On aurait pu penser qu’il ferait de l’ombre aux autres sections mais c’était sans compter avec la singularité de la grande Édith Scob et la qualité du cinéma documentaire d’Esther Hoffenberg, hommages et rétrospectives auxquels s’ajoutaient deux cartes blanches. Finalement, seul le cinéma d’animation voyait son focus sur une grande figure européenne ramené à un coup de chapeau ( au cinéma danois ). Mission encore accomplie, et haut la main, par le comité de programmation !

La star du festival était cette année Olivier Gourmet. L’hommage était mérité tant le comédien belge a accompagné les cinémas de chaque côté des Ardennes durant les des deux dernières décennies, imposant sa stature, sa voix et une interprétation qu’on qualifiera de réaliste, tant elle tient à la fois d’une approche documentaire et d’une retenue qui fait que jamais le jeu n’excède la taille humaine du personnage. Aussi, touchants ou profondément antipathiques, tous ses rôles nous marquent durablement. On le soupçonnait mais les rencontres avec le public l’ont démontrées. Olivier Gourmet est un passionné, enthousiaste au labeur et qui n’aura refusé qu’un seul rôle ( pour la télévision ), celui de Marc Dutroux, parce qu’il estimait que la proximité temporelle avec la sinistre affaire rendait impossible la retransmission de la noirceur et de toute la complexité d’un personnage chargé du ressentiment de tout un pays. Le 52 minutes Olivier Gourmet, exercice de style réalisé avec modestie mais au plus près par Yves Montmayeur, montrait un Gourmet tel que nous l’avons rencontré. Joyeux, partageur, philanthrope, minutieux et lucide sur son métier comme ses personnages sont précis quant à leurs gestes et qui tient à rester les pieds sur Terre et dans le monde du travail car « Si vous êtes coupé de la vie, vous devenez un menteur ». Ce n’est donc pas son cas comme le prouve son besoin de transmettre ses expériences aux élèves du Conservatoire de Liège où il fut formé. Cette rétrospective présentait en outre dix longs-métrages de fiction et un court-métrage. Il ne nous a pas été possible d’en revoir les temps forts ( les pièces maîtresses des Dardenne, le Nationale 7 de Jean-Pierre Sinapi, L’exercice de l’État ) mais par contre de découvrir le premier film de Stéphane Demoustier ( frère de la comédienne ), Terre battue, sorti en France en 2014 ou le dernier Marion Hänsel.

Terre Battue de Stéphane Demoustier – © Les films Velvet 2013

Retour gagnant pour le jeune Demoustier qui a su trouver dans un nouveau récit de transmission père-fils assez de peps pour que l’inquiétude monte derrière la ligne de fond de court et emporte les certitudes d’un Gourmet devenu enfin friable. Son Jérôme est aussi humain que repoussant, chevillé à la terre comme un sanglier ruant dans les brancards, rejetant la relégation progressive à laquelle le condamne son statut de cadre vieillissant. Mais cette fable cruelle est surtout une parabole sur notre société entièrement basée sur la performance et qui résonne de fait avec l’arrivée de Macron. En politique non plus, on ne supporte pas la « faiblesse »… Stéphane Demoustier connaît bien son sujet, lui aussi ayant été espoir du Tennis comme le petit Ugo. Pas d’afféteries sur la Terre battue, mais un sujet filmé à ras les lignes. Contrairement à ce que certains ont pu écrire dans la presse, Demoustier filme très bien le tennis, en tout cas ce qu’il veut bien en conserver. Le match psychologique d’abord. Les automatismes et les difficultés d’un corps trop jeune qui ne suit pas et d’un mental qui n’entend plus les préceptes de Pierre de Coubertin mais les invectives d’un père sous pression et les exhortations d’entraîneurs qui poussent les gamins au-delà des limites de leur âge. Il transcende aussi le fait divers sordide dont il s’inspire et où un jeune a trouvé la mort, pour arriver à l’étude sociale. De quoi est fait une race de champions ? De types inamovibles, qui ne plient jamais devant l’adversité… jusqu’au jour où ils nous pètent à la gueule. Son portrait de famille est nuancé. Son commercial, battant bravache mais naïf, est tout à fait juste et on n’oubliera pas le beau monologue où Olivier Gourmet déclare son amour aux supers supermarchés et loue les vertus de la Consommation. En organisant tranquillement l’ascension de l’un, la chute de l’autre et le retrait d’une mère impuissante ( peut-être la laissée pour compte du récit ), l’Auteur laisse subtilement le drame advenir, ne poussant jamais sa fable morale dans les effets ( à l’exception sans doute de la scène un peu too much du tag nocturne en état d’ébriété, qui a évidemment ici valeur pédagogique ). Mais au moins lui ne joue pas la carte du psychodrame immersif façon Lafosse, ni les entomologistes hanekiens fascinés par le mal, s’excitant sur des échanges de plus en plus âpres. Il montre simplement, avec concision, ce moment fatal et sans retour où l’intérêt individuel prend le pas sur le collectif, où les égos s’affrontent dans le match sans fin de la vie de famille sur le grand central des désillusions. Olivier Gourmet apporte ici tout son talent à ce fort en gueule qui doute plus qu’il ne veut l’admettre et qui jusqu’à la fin refuse de tomber le masque, quitte à se faire damer le pion par son propre fils ( et un jeune comédien plein de potentiel. Mais ne lui mettons pas la pression… ) obligé de tuer le père. Le cinéaste est d’ores et déjà attendu au tournant pour un futur film, sans doute plus éloigné de ses bases autobiographiques.

En amont du fleuve de Marion Hänsel – 2017 © Man’s Films Productions

Un ancrage réaliste, c’est ce qui manque au dernier film de Marion Hänsel avec qui Gourmet avait déjà tourné La tendresse. On retrouve son goût certain pour la lenteur, la douce contemplation des éléments naturels, ici les effets d’eau quand la roche remplace les nuages ou les sables d’autrefois. Mais comme dans Noir océan, la torpeur s’abat une nouvelle fois sur pont. Le spectateur, quasiment irradié d’ennui par cet En amont du fleuve a au moins tout loisir d’admirer le jeu de duettistes entre d’improbables frères inconnus, Olivier Gourmet et Sergi Lopez. Si leurs talents conjugués parviennent à faire exister cette curieuse fratrie, ce n’est pas grâce à l’écriture menée avec Hubert Mingarelli qui a sans doute un peu trop sondé le passif et pas assez la crédibilité ( et surtout la densité du présent ). Or on se serait contentés d’un voyage en famille destiné à renouer le lien. Mais on se passera hélas du côté thriller besogneux qui finit par nous gâcher la promenade. En tout cas, Olivier Gourmet affronte courageusement ce rude gaillard au ton un peu faux, peu amène mais surtout assez largué ( comme cet autre Homer, le Simpson sans doute, bien lancé dans la grande odyssée de la descente de bières en série ). En amont du fleuve, il n’y a que le néant de l’agitation humaine et les regrets, c’est même l’apocalypse dramatique et tout de suite ! C’est d’autant plus dommage qu’une fois encore les qualités de mise en scène et le sens de l’espace de la cinéaste belge mériteraient qu’on s’attarde sur le travail de Marion Hänsel, afin que l’on puisse s’y fondre comme l’eau dans le ciel de ses paysages croates et pas comme un précipité de crime projeté sur la sérénité des paysages sauvages. Elle obtient le bénéfice du doute et le moins qu’on lui doive, c’est de redécouvrir le film dans un contexte domestique et peut-être même dans la perspective de son entière filmographie, afin d’exprimer un avis plus développé que quelques ressentiments de fin de soirée.

Edith Scob sur le plateau de Radio Grille Ouverte, festival Itinérances, Alès 2017 © Alix Fort

Il n’aura finalement manqué à l’actualité toujours chargée d’Olivier Gourmet que le film de Kiyoshi Kurosawa. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce cycle aura connu un franc succès à l’applaudimètre. Il appartient donc bien à cette famille de grandes carrures sur laquelle se bâtissent les projets de films qui fondent souvent leur montage financier sur leur seul nom. Nous ne sommes pas pressés qu’il ne joue plus que les aristocrates et nous réjouissons de son soutien au jeune cinéma. Il y a toujours eu à Itinérances, une balance entre le favori du public et une présence essentielle, plus discrète mais qui fait beaucoup pour la découverte. Dans la cohérence qu’offre le seul travail à long terme, l’hommage à Édith Scob poursuit les présentations passée d’œuvres de Georges Franju (entre autres dans un hommage à Francis Lacassin ), profite de sa proximité territoriale ( une maison non loin du mont Aigoual ) et participe enfin de cette même réévaluation du rôle des femmes au cinéma comme l’œuvre d’Esther Hoffenberg ou l’implication d’Alexandra Lamy.

Petite fréquentation pour revoir le monument du fantastique français, Les yeux sans visage, dans la grande salle du Cratère. La malédiction semble poursuivre Franju : trop classique ou trop culte pour les uns, trop fantastique pour les autres. C’étaient pourtant des conditions idéales pour partager ce moment magique en compagnie de cette actrice trop rare au Cinéma ( étonnante absence des scolaires d’ailleurs – et des enseignants ? – quand des jeunes collégiens alléchés par le sang frais se risqueront plus tard à un Molinard bien plus étrange encore !). De quoi se souvenir de ce que ces mains si expressives, sa silhouette longiligne drapée dans un peignoir en soie à haut col, sa voix, ses yeux perçants et son visage aussi étonnant que fugitif, ont fixé pour toujours dans la mémoire des cinéphiles. La gestuelle d’Édith Scob convient en effet à merveille à la lenteur qui sert ici d’écrin à l’onirisme de l’auteur du Sang des bêtes et son caractère aventureux, cette curiosité qui brille toujours dans son regard, la porte vers un cinéma qui creuse les fêlures et déjà, dès ses débuts dans La tête contre les murs, vers des rôles extrêmes. Ici, ce sont les réelles difficultés à jouer avec le masque et la difficulté de se voir dans la belle séquence maladive des photogrammes, presque Nouvelle Vague, où la greffe se délite en une série de clichés morbides, version expérimentations médicales chez savant fou ayant séjourné à Nevers. Enfin, le final à nul autre pareil n’aurait pas cette grâce et cette liberté sans Édith Scob que la mise en scène revêt d’une aura spectrale pour une fuite poétique qui échappe au genre tout entier.

La ligne de mire de Jean-Daniel Pollet © Lumi-Films 1959

A la pointe de la recherche mais en marge de la Nouvelle Vague, La ligne de mire est un curieux essai du jeune Jean Daniel Pollet, qui dès 1959 s’éloigne des comédies chorégraphiques de ses courts précédents ( Pourvu qu’on ait l’ivresse, Gala ) et laisse ici libre cours à ce qui deviendra sa veine poétique. Bientôt proche de Philippe Sollers, Pollet se pose la question de comment faire entendre un cri discordant dans le cinéma français et semble anticiper l’épigramme que popularisera la revue Tel quel : « Je veux le monde et le veux TEL QUEL, et le veux encore… le veux éternellement, et je crie insatiablement : bis !… ». Car tout commence, tout revient, tout retourne inlassablement au Château. Non seulement le récit bégaie au rythme de ce mouvement de balancier, mais le montage, long et forcément insatisfaisant, effectué avec le futur documentariste animalier François Bel, s’éloigne de toute tentative de narration classique pour ne privilégier que des moments, des tranches de saisons, parfois semblables mais jamais les mêmes au gré d’un montage omniprésent. Les personnages deviennent héros malgré eux de ces scènes montées à rebours, mais dont les variations génèrent les émotions et une certaine mélancolie. Pollet ne nous donne aucun mode d’emploi. Il appartient donc à chacun de trouver – ou pas – ce qui l’interpelle : ballet keatonien de Claude Melki, chanson de Pierre Assier en leitmotiv de plus en plus dynamique, les yeux et le visage d’Édith Scob, belle au bois dormant réveillée dans ce songe lointain aux accents de thriller, distillant une angoisse tout en l’infusant dans l’ennui de son temps ( ses trajets nocturnes dans Paris ). Autant de fils ténus tramant une toile de fond destinée à y prendre les trop curieux, égarés par leur raison raisonnante. Il y a enfin ici quelques accents caractéristiques du futur cinéaste de L’amour c’est gai, l’amour c’est triste. Précédant les débuts de Rivette ( Paris nous appartient ), mais aussi les succès de Resnais et Robbe-Grillet ( L’année dernière à Marienbad ) ou Marker ( La jetée ), il reste certes un peu théorique dans son approche de l’aléatoire mais si fascinant ! À part. Le cinéaste comme ses personnages, tournant autour après avoir muré la sortie du labyrinthe. Jamais achevé en son temps, il désarçonne aujourd’hui le public alésien malgré l’enthousiasme d’une Édith Scob toujours prête pour les expérimentations à tout va.

Fantasmagorie, de Patrice Molinard © Les Films de la Pléiade 1963

Dans sa gloire qu’il porte en paletot funèbre,

Vous le reconnaîtrez fini, banal, célèbre…

Vous le reconnaîtrez, alors, cet inconnu.

(Tristan Corbière, Déclin)

Si cette petite rétrospective ne devait prouver qu’une chose, ce serait l’incongruité de la carrière cinématographique de cette grande comédienne de théâtre, dévolue à la poésie et au non-conformisme, aux genres et à un Fantastique marginalisé chez nous. Une des plus belles projections découvrait aux non-initiés ( et aux non-parisiens ) – et aux prolétaires qui ne se sont pas rués sur le second volet de réédition des Midi-Minuit Fantastique qu’il eurent du voler ! – le fameux et autrefois rarissime Fantasmagorie, réalisé en 1963 par ce mystérieux beau frère de Georges Franju, le photographe Patrice Molinard. Un curieux alliage que ce moyen métrage offrant une relecture vaporeuse quoique fidèle à l’esprit de Bram Stoker, s’ouvrant sur une narration en voix off très contemporaine due à Barbara Molinard ( que l’on songe au Horla de Pollet tourné pour la télévision, à Astruc ou à la Nouvelle Vague ) en lieu et place des dialogues, pour faire la part belle à l’atmosphère. Par sa capacité à faire sourdre la mélancolie de ses vues extérieures, il est le petit cousin du Isabelle aux dombes que Maurice Pialat tourne douze ans plus tôt et voisine aussi avec les débuts de Jean Rollin : ses premiers courts-métrages ( Les amours jaunes 1958, Les Pays loin ( 1965 ) que le plus vampirique et le plus maudit ou adoré des cinéastes-poètes français consacre au poète Tristan Corbière et bien entendu, avec son magnifique et honni premier film Le viol du vampire qu’il tournera quatre ans plus tard à la clinique de la Borde. Fantasmagorie l’a-t-il influencé par ses visions et ses horloges, le rythme atone des déplacements ?

Édith Scob dans Fantasmagorie, de Patrice Molinard © Les Films de la Pléiade 1963

Sans doute pas mais en tout cas, le sens artistique précieux et parfois phénoménal de Molinard descend en droite ligne de l’Avant-garde des années 20, Epstein surtout. Car Molinard repart du muet, citant parfois Murnau mais s’inspirant surtout de son langage au sens large. Il est vrai que c’est la forme cinématographique le plus efficace pour accoucher sur l’écran démoniaque certaines errances de l’inconscient. Ses expérimentations visuelles sur les jeux de lumière, le combat du noir et du blanc et son sens du montage dynamique valent plus ici que la narration dans le sens où il prétend juste dépoussiérer quelques caractères mythiques du vampirisme, sans toutefois respecter les codes du cinéma conventionnel et en réinsufflant du littéraire par l’épistolaire, pour mieux se consacrer à ce qui le travaille : la plasticité exceptionnelle de la nature ( les branchages si organiques, la barque sur la rivière embrumée – le vampire ayant le pouvoir de se dissoudre en brume ). Il y a aussi ici de nombreuses correspondances, et plus encore, des allers-retours avec les films de Franju ( l’enterrement qui rappelle la fin de Pleins feux sur l’assassin… ), quelques collusions avec Bergman ( le personnage à la cape ) ou bien entendu avec le Vampyr de Dreyer ( mais plus dans la recherche visuelle que dans l’interprétation. Dans l’esprit et la nécessité de retourner au delà de la forme à l’essence du mythe ). La musique de Jacques Bondon, très intéressante et estampillée début des années soixante avec ses ondes irréelles ) accentue le côté éthéré. Le jeu d’Édith Scob est encore plus marquant que les battements de cils d’une certaine Barbara Steele à la même période et achève de donner un côté étonnant, hors normes, à ce bijou oublié du cinéma français. La poignée de courts-métrages réalisés par Molinard reste à explorer comme le prouve le bref, délirant et psychédélique – encore une fois franjien !- Masques de beauté, réalisé en 1969 pour un ORTF alors en plein délire expérimental.

Holy motors (Léos Carax) © Pierre Grise Productions 2012

Puisqu’un festival est parfois l’occasion de revoir un classique dans de meilleures conditions, l’hommage à Édith Scob incitait à replonger dans les voyages de Monsieur Oscar chez Léos Carax. Pour Holy motors, la salle était comble, et même sous les combles, vivante, jeune et un poil bruyante. Choqués ( un sexe en érection aux côtés d’une mystérieuse femme voilée ), plus souvent estomaqués par les libertés de ton, la fulgurance des idées ou rendus hilares par les attaques de monsieur Merde ou le conciliabule d’une douzaine de limousines pas pressées de dormir, les lycéens réagirent viscéralement à une œuvre qui a gagné encore en beauté avec les années. Sous les traits de Céline, Édith Scob y est la plus merveilleuse des body guards. Définitivement, que les « ectoplasmes à poulettes » passent leur chemin !

Une des belles idées de cette édition 2017 était de profiter du film hommage à la marraine disparue du festival, Bernadette Lafont ( Bernadette Lafont, et Dieu créa la femme libre ) pour proposer une intégrale des films réalisés par Esther Hoffenberg. Cette productrice à succès qui a porté avec sa maison de production Lapsus, certains films (La raison du plus fort, Il fare politica…) et autres auteurs parmi les plus importants du champs documentaire (Richard Dindo, Benoît Dervaux, Vitali Kanevski…) est avant tout une cinéaste émérite dont le travail sur la mémoire est de tout premier plan. Son œuvre était bien connue des spécialistes, notamment par les deux films cités ci-dessous. Elle se partage entre un travail historique, à la fois lié à son histoire familiale, à la seconde guerre mondiale, mais aussi à des portraits de femmes émancipées : Violette Leduc, Denise Glaser et bien entendue la « fiancée du cinéma », Bernadette Lafont.

Esther Hoffenberg à la rencontre sur le thème « De la visibilité des femmes de cinéma » festival itinérances 2017 – © Alix Fort

Une exception de taille cependant. Didactique par la manière de creuser le sujet comme les rides le paysage (mer/terre, Est/Ouest…), Au pays du nucléaire est un document somme sur ce sujet hautement tabou en France. Esther Hoffenberg va utiliser le portrait d’un territoire circonscrit par une réalité géographique ( la région de la Hague ) pour mettre en lumière les discours officiels et surtout leurs silences. En se déplaçant au cœur de la région la plus nucléarisée de l’hexagone pour constater que c’est bien là qu’on en parle le moins. C’est en effet la première chose qui tranche avec la netteté de la lumière du grand ouest et qui marque ici : l’opacité. Autrement dit, plus les personnes font office de communicants, moins ils semblent en avoir le désir. La narration analyse d’ailleurs les campagnes publicitaires d’Areva qui laissent percevoir leur point de vue pour le moins cynique ( le suaire recouvrant la tour Eiffel pour des noces funèbres ). Mais « Voiler le problème des déchets ne les rend pas plus propres » nous dit un commentaire acerbe… et qui tranche avec le dialecte local : une langue de bois – qui opère à tous les étages, des élus locaux jusqu’à l’ensemble des salariés de la filière ! Et la déchirure est aussi profonde chez ceux qui osent en parler que l’empreinte d’Areva sur la région, par exemple les préoccupés d’un trop grand nombre de cancers de la thyroïde dans les parages. Patiente, la caméra recueille les angoisses de ces rares personnes à s’aventurer hors du sérail et qui se retrouvent à cause d’un déni de parole, bien malgré elles, en porte à faux avec leur entreprise. Mais elle capte tout autant l’optimisme encore forcené de ceux qui ont choisi de vivre avec, coûte que coûte, habiter ce Nord Cotentin sous le joug d’une menace invisible mais toujours debout en dépit de tous les renoncements. « Dans l’ignorance, tout simplement » confie une mairesse reconnaissant son incapacité à pouvoir informer la population en cas d’incident majeur. Notons au passage que les hommes sont souvent plus prompts à l’autocensure et même un ancien directeur de site préfère remettre en cause son travail et s’accuser des risques qu’il fait courir au pays plutôt que d’en appeler à une remise à plat du problème.

Au pays du nucléaire, d’Esther Hoffenberg © The Factory Productions / Lapsus 2009

La mise en scène se fait discrète mais elle est très présente, comme son sujet, qu’elle réussit à atomiser. En s’attardant par exemple sur un drapeau tricolore qui claque au vent pour glisser vers la porte d’une mairie qui ne joue en rien son rôle d’administration au service du public. En traquant ça et là les symboles de la république pour mieux faire naître le décalage, parfois hilarant et atterrant ! Une enquête de terrain fastidieuse, un tournage in situ difficile et une diffusion in extremis par France 2 en 2009 ont été les étapes principales dans la gestation de ce film synthétique, et même ethnographique, qui délivre un constat effrayant sur un sujet dont on commence à parler même s’il évolue assez peu sur l’échelle des catastrophes mondiales. Presque… On sait par le réseau Sortir du Nucléaire que l’état travaille d’arrache-pied sur le sujet de l’après-catastrophe, mettant à profit les événements de Fukushima après avoir exploité ceux de Tchernobyl. Vous reprendrez bien un peu d’iode…? Engagée mais pas militante activiste, c’est avec objectivité et un calme distancié qu’Esther Hoffenberg regarde l’écran de fumée se retourner contre lui. En fait, le sujet est emblématique d’une crise de la démocratie en France, pays dirigé par des élites qui ne ressentent aucun besoin de rendre des comptes au gros de la population. On comprend sans mal la grosse pression ressentie par la réalisatrice pour mener à terme un projet, vite diffusé vite oublié par le service public, mais qui est cher aux associations qui contestent notre politique énergétique. Son film est en effet un outil pédagogique puissant pour tous ceux qui entendent remettre en cause l’hégémonie d’un nucléaire qui fait régner épée de Damoclès et chape de plomb sur nos existences.

DVD chez Les Films du Paradoxe

De la différence entre l’extérieur et l’intérieur… Quatre ans avant ce travail carré affichant sans ostentation sa force tranquille, Les deux vies d’Eva tiendrait plus du poème lyrique que de la simple enquête. Forcément puisque la démarche est ici inversée. Il s’agit en effet de partir de soi, des siens, pour en tirer la substance d’une histoire plus universelle. Cette fois Esther Hoffenberg applique son art du portrait féminin à sa propre mère. Les deux vies d’Eva dénoue l’écheveau du temps et raccommode ses ravages. Il y arrive si bien qu’il s’agit aussi de son film le plus célèbre et le plus primé d’ailleurs dans les meilleurs festivals (entre autres à La Rochelle ou Prix du Patrimoine au Cinéma du réel en 2005) à ce jour. La narration prend place en recréant un voyage en train mère-fille effectué en 1978. A partir de là vont se tisser les allers-retours entre l’histoire d’Eva et les témoignages à rebours de ses parents, entre le retour des souvenirs aussi présents que le refoulé était grand et les disparitions des frères et sœurs et enfin, entre la lucidité et les états de crise d’Eva, si difficiles à vivre pour le père, Sam Hoffenberg, lui même juif polonais ayant survécu au ghetto de Varsovie et au camp de Poniatowa, et ses filles. Tout en nous présentant cette petite communauté allemande de Sosnowiec, Esther Hoffenberg fait dialoguer les événements fondateurs du passé maternel avec ses soucis du moment. Et le montage installe doucement un traitement de la durée. Ainsi les chevauchées de cavalerie durant la guerre, galopent au ralenti sur le train qui file en surimpression vers la catharsis recherchée. La mise en scène répétera ces beaux effets cinétiques sur les vitres, les feuilles de papier dans les rouleaux créant elles le tourbillon de l’Histoire. De là remontent les débris enfouis, moitié images figées dans leur passé, témoignages d’aujourd’hui qui s’estompent pour l’autre, donc sujets à caution.

Les deux vies d’Eva, d’Esther Hoffenberg © Procirep 2005

Le film met à nu le schisme entre les images ( par exemple les films en super 8 ) et leur envers, qui est avant tout familial et collectif : la fascination exercée par l’Allemagne nazie dur ce milieu d’industriels aisés, le douleur de la disparition de l’amie juive qui n’empêche en rien un certain antisémitisme hérité du père, bref déterre les contradictions d’Eva pour permettre de la comprendre. Mais c’est quand ces traumatismes se cristallisent dans le cancer d’Adélie, sœur de la cinéaste, que le film franchit un pallier. Son histoire est l’étincelle qui permet la révélation finale, intérieure. L’enjeu du film se voit multiplié par toutes les ramifications de la mémoire, les séquelles. Mais le documentaire ne peut se permettre les petits arrangements de la fiction. Il a par contre la distance nécessaire pour balayer la poussière du temps et mettre les faits à nu, même dans cette Pologne lointaine et comme gelée dans son présent. Un film ne suffit pas pour construire la résilience, mais une œuvre peut-être… Alors que l’histoire se fige dans les bustes en bronze de cette Pologne post communiste, remonte à la surface le secret de la « trahison » d’Eva, tuée une première fois par son propre père qui ne lui pardonnera pas son exil français et surtout, son mariage. La mère d’Esther Hoffenberg a donc ainsi été condamnée par son géniteur à vivre avec son époux juif, avec sa prétendue lâcheté, mais aussi avec les pertes proches, en portant sur ses épaules, et la culpabilité de l’Allemagne, et celle de la Pologne. Et pour finir, en taisant ces douleurs, s’effaçant derrière l’époux, en se ratatinant sous l’histoire de Sam et de tous les survivants de la Shoah qu’ils fréquentaient. Beaucoup de fautes à porter pour plusieurs générations d’une même famille ! Alors pour une seule femme… Dans Les deux vies d’Eva, le cinéma ne cesse jamais d’être à l’œuvre : il travaille les personnages, l’Auteure, sa monteuse même et évidemment le spectateur, plus ou moins bouleversé selon les cas par la portée thérapeutique, par ce que le processus peut avoir d’inspirant et bénéfique pour les vies de tout un chacun. Un film qui affiche une belle sérénité dans la réflexion et démontre la fusion entre la cinéaste, l’Auteure, l’enquêtrice, la fille et la sœur dans ce voyage initiatique pour retrouver tous les fragments d’identité brisée.

Si l’idée de faire partager le cinéma d’Esther Hoffenberg à un plus large public était belle ( et a d’ailleurs rencontré un grand écho dans le public ), ma frustration est grande de ne pas avoir vu ses autres documentaires. Mais rendez-vous est pris pour la postérité…

Bertrand Burgalat en pleine séance de dédicaces à Itinérances, festival d’Alès © Julie Uski-Billieux 2017

Parmi ces hommages, la présence de Bertrand Burgalat fit office de chemin de traverse dans cette édition et le programme permettait à la fois de rencontrer l’artiste, d’aller écouter et admirer le musicien accompagné en live par les AS Dragon et de découvrir le cinéphile durablement fasciné par le cinéma depuis l’enfance. Dans sa carte blanche, les classiques fondateurs signés Risi, Fellini, Chabrol, Mankiewicz ou à nouveau Franju se taillaient la part du lion. Jean-Daniel Pollet fut l’autre point de contact avec Édith Scob, l’atome crochu entre ces deux parcours dédiés à la recherche et amoureux d’un cinéma d’auteur les plus audacieux. Ce fut donc l’occasion pour un public plus jeune de découvrir tout le talent burlesque et la musicalité du cinéma de Pollet dans son grand classique L’acrobate. C’est cette longue maturation artistique que l’on peut retrouver comme fil rouge ou plutôt comme un jack, une onde de plaisir visuel et sonore courant dans les trois films que nous avons pu apprécier.

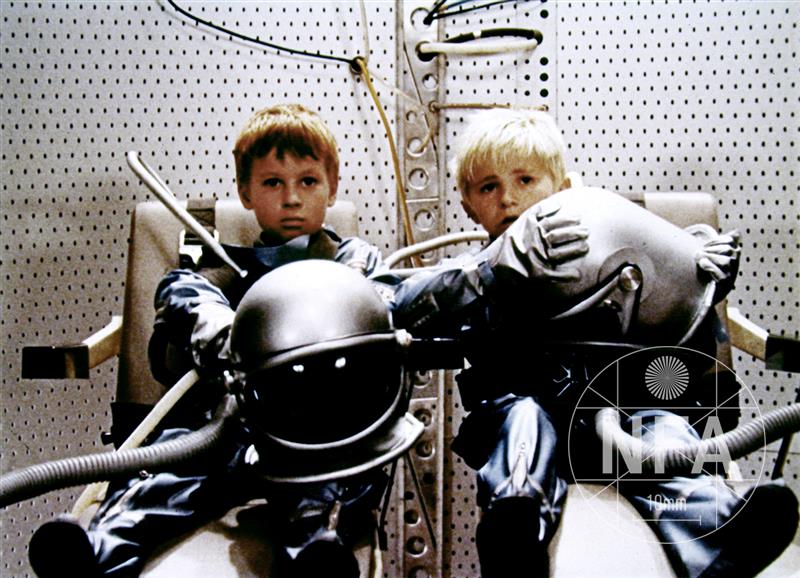

L’automate des désirs (Automat na přání, 1968) de Josef Pinkava

L’automate des désirs sera même la vraie perle, car la plus rare et donc tellement précieuse de cette édition 2017. Parfois retitré Le chevalier des rêves, ce film pour enfants a bouleversé la vie de Bertrand Burgalat lorsqu’il le découvre à la télévision française à l’âge de cinq ans. A plus d’un titre on peut l’imaginer, de par son design sonore, sa musique kitch ou son jazz enlevé sur une nappe de farfisa et par un couple de héros enfantin dont émerge un blondinet canaille, toujours en avance d’une bêtise. L’automate en titre est comme son nom l’indique une machine à exaucer les souhaits. Elle va faire déraper leurs courses folles vers une science fiction de bric et de broc mais tout à fait crédible. Le film est par ailleurs empreint d’un psychédélisme suranné, l’onirisme étant amené par le plan d’une bille colorée tournant sur elle-même, de bulles de savon enfumées ou nombre de kaléidoscopes. Pour le déroulement rocambolesque, on pensera aux films d’aventure de Karel Zeman et au surréalisme tchèque de l’époque, particulièrement dans les dialogues de sourds avec l’ordinateur régentant la fusée spatiale, puis dans une très lewis carolienne confrontation à l’autorité, totalement tournée en dérision. L’irruption de soldats prenant d’assaut une serre couverte de fleurs est clairement une évocation d’un Printemps de Prague anéanti par le grand frère russe, ce qui permet une revanche par le rêve sur les geôles de la répression. Impression confirmée après avoir visionné depuis le film suivant de Josef Pinkava, Le silence des hommes, sombre évocation de l’enfermement domestique d’un enfant où la musique pèse sur un noir et blanc charbonneux. Ici, ce spécialiste du jeune public s’est souvenu de ses débuts aux côtés de la grande animatrice Hermina Tyrlova. L’univers de l’enfance permet aussi des gags délirants ( l’ours ) et les enchaînements les plus audacieux, dans un esprit iconoclaste qu’aurait goûté une certaine Zazie si elle n’avait pas pris le premier métro. Que cette œuvre singulière ait pu être diffusée à la télévision mais non en salles, en dit aussi beaucoup sur la qualité des programmes de l’époque et on ne peut s’empêcher de rapprocher le pamphlet tchèque des expérimentations du laboratoire de l’ORTF. Réellement anarchiste, ce film inconnu était un des plus beaux moments poétiques offerts par Burgalat dans une sélection cinéphile, débordant d’imagination visuelle et sonore.

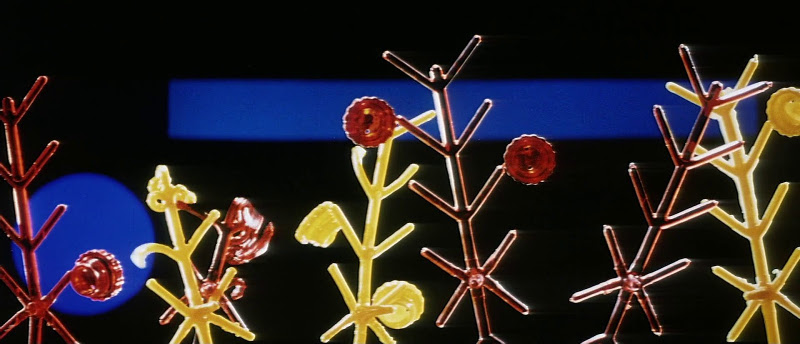

Le chant du styrène d’Alain Resnais © Les Films de la Pléiade 1957

La preuve encore avec Le chant du styrène, une découverte de la maturité pour Bertrand Burgalat, au moment où peut-être cinéma et musique se rejoignaient. Ce court-métrage de jeunesse ( 1958 ) peut-être vu comme une comédie expérimentale d’Alain Resnais, tant il repose sur le décalage : aspect / nature, récitation mi-sérieuse de Pierre Dux des alexandrins ludiques de Raymond Queneau sur les images délirantes de Sacha Vierny. Son utilisation moderne des vues documentaires le tire vers un situationnisme discret : il s’agit de faire émerger la sensualité selon une courbe sonore sinusoïdale. Dès le générique, le plastique est vu non comme une chose morte mais comme un être qui lance ses tiges à l’assaut de la caméra et par anticipation-projection, comme des tumeurs cancéreuses, belles et terribles comme les nénuphars de Boris Vian. Sa genèse résulte du choc des matières, plus encore que dans le constructivisme soviétique et on est frappés alors qu’il insiste sur l’aspect rugueux, carnivore, primitif des moules, par la douceur et la suavité du produit fini. Le film qui prolonge par bien des aspects le travail d’un Fernand Léger est en ce sens un précurseur du pop art et du psychédélisme. Le cinéma y est à la fois un révélateur de formes et un briseur de tabou. Il faut enfin, à la pointe de la recherche, évoquer ce formidable travail musical et sonore de Pierre Barbaud, créateur de la musique algorythmique et qui sera le premier en France, à utiliser dès 1960 l’ordinateur dans la composition musicale. Ce sont les hululements du Thérémine qui envoûtèrent un jour Bertrand Burgalat et nous valent aujourd’hui ce moment de magie sur grand écran.

À la mémoire du Rock de François Reichenbach © Les Films de la Pléiade 1963

Pour terminer la formidable rencontre avec Bertrand Burgalat dont je ne propose ici que de courts extraits, la grande soirée préélectorale ( et en libre accès sur présentation de sa carte d’électeur ! ) affichait complet. Moins dans le but de réconcilier les générations que pour passer le témoin aux beatniks de demain, elle attaquait sur un beau souvenir d’adolescence, un moment secret ou pour le moins sous-évalué ( pensez vous Johnny Halliday… – « Quoi, tu aimes Eddy Mitchell !? » s’indigne mon jeune voisin…) de l’histoire du cinéma : À la mémoire du rock ! Encadré par deux pièces classiques, ce portrait de la jeunesse rock’n’roll de 1962, s’ouvre sur un carton drôlatique de France soir qualifiant la musique rock de jazz abâtardi. La mélancolie du piano accompagne l’attente, mains crispées dans les poches, visages tendus vers un je ne sais quoi, vers des révolutions à faire, la fin de cette guerre d’Algérie qui a saigné leurs rangs ou les a privés de grands frères. La surboum succède ainsi presque naturellement aux bombardements du djebel. Le parallèle avec d’autres cinéastes de l’époque est évident : le Forman du Concours, la forme plus libre des documentaires d’un Teshigahara. Comme le japonais, son réalisateur, François Reichenbach, vient d’ailleurs de tirer le portrait d’un jeune boxeur sénégalais à Paris dans Un cœur gros comme ça. Il est lui même musicien et en sus, parolier. Enfin, il connaît aussi bien New-York que Paris et son approche du Rock’n’roll ne relève pas de l’anthropologie, mais bien de l’œil du photographe immortalisant l’inéluctable phénomène de génération. «Tout ce qu’il vous faut en fait, c’est de l’amour » écrivait Tony Palmer et la ferveur du public allait faire du Rock la musique populaire la plus influente du siècle. Extraordinaire témoin de son époque, François Reichenbach, qui fut tout autant globe-trotter qu’un Chris Marker, est considéré comme l’un des plus grands opérateurs français.

Vince Taylor dans À la mémoire du Rock de François Reichenbach © Les Films de la Pléiade 1963

Non seulement À la mémoire du rock fixe quelques archétypes des films musicaux qui fleuriront les décennies suivantes mais il les dépasse par un point de vue d’Auteur. La question qui se pose au plan cinématographique est la restitution de l’ambiance de la salle chauffée à blanc. Ce n’est pas excessif, on sait que Vince Taylor se verra interdit de jouer suite aux destructions des salles par ses fans. Le premier parti pris est sonore : la musique, dès lors qu’elle est encore classique, envahit tout l’espace, pas par ligaturage des générations précédentes mais dans un simple lien avec la beauté et l’éternité. Le rock lui, évolue dans une ambiance assourdissante, étouffée comme les cris encore retenus. Plus pour longtemps. Les textes ne sont que bribes lointaines mais Reichenbach sait que les déhanchements comptent plus. Il ne s’embarrasse pas trop des stars et les capte de loin, des jeunes parmi d’autres. Une seule exception, Vince Ziggy Taylor, l’« archange noir du rock » , prophète et fossoyeur de la scène française, le seul gars qui le vivait alors par tous les pores de son costume de cuir. Apparition intense mais fugitive, à l’image de sa carrière et d’un mouvement musical authentique qui comme aux States s’engoncera dans le costume deux pièces de la variétoche. C’est comme si Reichenbach avait l’intuition de l’avenir au moment où il filme. Il immortalise la transe de certains, mélange de rage, de crise existentielle et de frénésie corporelle ( ah l’esprit de corps de ces cinq « chemises à pois » !), la communauté qui commence à bouillonner dans le creuset des années 60. La police survient, évidemment. Pour le moment, on joue encore aux gendarmes et aux voleurs, un menuet introduisant une distance vis à vis de ce ballet de coups et blessures. « We want the world and we want it… now !!! » hurlera dans cinq ans Jim Morrisson. Pour le moment, la jeunesse prend juste conscience qu’elle n’est pas que de la chair à canon et qu’elle a le droit de revendiquer son existence et sa propre culture. Le court-métrage de Reichenbach est magnifique, parce qu’au delà de ses envolées, de ses audaces de prises de vue et de montage, il enregistre ce moment crucial, cette urgence dans laquelle les sixties décident de prendre leur destin en main, montrant aussi ce que la révolte a de chorégraphique dans son immédiateté physique.

Philippe Katerine dans Gaz de France de Benoît Forgeard © Ecce Films 2015

Enfin, il était bon de redécouvrir le ton singulier, trop vite évacué dans le rythme des sorties salles, de Gaz de France ( dont Xanaé Bove nous avait pourtant dit tout le bien qu’elle en pensait ) en présence et à travers le regard à la fois aigu et amusé de Bertrand Burgalat qui en a composé la musique. Produit par les excellents Ecce films ( Mandico, Letourneur, Meurisse, Prim et j’en passe ), le film de Benoît Forgeard n’a pas joui d’un accueil enthousiaste à l’issue de sa présentation cannoise de 2015. Sa sortie alésienne a même été annulée sans préavis, suite à un conflit avec le distributeur. C’était donc l’occasion de découvrir le travail tout en finesse de Bertrand Burgalat, comme de mesurer la côte de popularité d’un Philippe Katerine, véritable dieu vivant en Cévennes depuis sa prestation stoogienne aux Transcévenoles il y a une dizaine d’années. Surprise et confirmation, Gaz de France est beaucoup plus intéressant que ce qui en a été dit ( ailleurs ! ) et souvent en quelques lignes. Bien entendu, on est dans le domaine de la comédie, de la satire mais ici largement régie par l’absurde. Ciselés, les dialogues n’en font pas pour autant oublier la mise en scène. Le dispositif choral symbolise une communauté nationale à peine dégénérée et où règne l’enfumage permanent du président Bird ( Katerine donc, et qui ferait le poids face à Mac – ron man ! ) qui ne contrôle finalement pas grand-chose. Forgeard et ses scénaristes filent la métaphore de saison, les images trompeuses ne parvenant plus à masquer le retour du réel ( après le coup de Jarnac d’un bel hommage à Franju, décidément inspirant et père putatif de cette édition ). Redécouvrir ce brûlot en demie-teinte à l’aune de la campagne électorale la plus pénible de la cinquième république, était donc encore une fois une très belle idée de programmation. Une bonne dose de folie dans un univers visuel soigné qui donne à attendre avec impatience les prochains films de Benoit Forgeard, notamment la suite de ses aventures avec Bertrand Burgalat, désormais pièce maîtresse de ce ces calculs déréglés.

Bertrand Burgalat en concert avec AS Dragon, Festival Itinérances , Alès 2017 © Alix Fort

Je n’ai pas trouvé le temps de me rendre aux autres hommages plus modestes, à savoir le Coup de chapeau au cinéma d’animation danois, qui poursuit la longue et passionnante exploration du cinéma d’animation européen dans lequel Itinérances s’aventure depuis de nombreuses années ( on se souvient par exemple d’Enzo d’Alo ou surtout de Georges Schwizgebel ), creusant cette fois le sillon laissé par un hommage à Jannik Hastrup treize ans plus tôt. Idem pour la carte blanche à Thomas Cailley qui faisait un focus sur sa courte carrière et lui laissait le plaisir de présenter ( fort bien ) La dernière corvée du sous-estimé Hal Ashby. Au vu de son regard pertinent sur le cinéma américain, on espère qu’il aura d’autres occasions de revenir présenter à Alès ces films fondateurs de sa cinéphilie.

Suite à venir de la visite au festival Itinérances d’Alès…

Photos : merci à Alix Fort et Julie Huski-Billieux

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).