On poursuite notre parcours de la programmation de l’Etrange Festival, avec le dernière perle de Sono, un petit choc anglais, un Fabrice du Welz très inspiré, un impressionnant collage de visages signé Godfrey Reggio… et quelque autres plutôt oubliables.

The dark Valley. Andreas Prochaskas (Autriche, Allemagne, 2014).

Le spectateur attentif aura vite remarqué que le western est un genre très discret à « l’Etrange Festival »… Raison de plus pour ne pas bouder ce qui peut se révéler une expérience inattendue et profitable, le mémorable souvenir du Vorace de la très regrettée Antonia Bird encore parfaitement incrusté. Western finalement très classique – une histoire de sombre vengeance et de sales trognes -, on devine ce qui a pu séduire l’équipe du festival à présenter The dark valley. Bien emballé et solidement mené à défaut d’être original, le film d’Andreas Prochaskas distille un parfum suranné dans une ambiance neigeuse du plus bel effet – impossible de ne pas penser au Grand Silence, bien entendu – qui lui profite largement. Un peu impersonnel, à la caractérisation et aux situations un peu trop conventionnelles, The Dark Valley ne suscite pas un enthousiasme particulier mais se laisse voir sans déplaisir : celui du travail bien fait et consciencieux. Si le réalisateur égrène de-ci de-là de belles idées – la confrontation entre l’ancien et le moderne, la tradition et le progrès -, il reste bien trop timide et s’efface devant un souci permanent de bien faire. C’est finalement assez peu mais c’est déjà pas si mal. Gageons qu’Andreas Prochaskas s’affranchissent rapidement et que ses films gagnent en personnalité : sa direction artistique, à n’en point douter, suivra.

Le spectateur attentif aura vite remarqué que le western est un genre très discret à « l’Etrange Festival »… Raison de plus pour ne pas bouder ce qui peut se révéler une expérience inattendue et profitable, le mémorable souvenir du Vorace de la très regrettée Antonia Bird encore parfaitement incrusté. Western finalement très classique – une histoire de sombre vengeance et de sales trognes -, on devine ce qui a pu séduire l’équipe du festival à présenter The dark valley. Bien emballé et solidement mené à défaut d’être original, le film d’Andreas Prochaskas distille un parfum suranné dans une ambiance neigeuse du plus bel effet – impossible de ne pas penser au Grand Silence, bien entendu – qui lui profite largement. Un peu impersonnel, à la caractérisation et aux situations un peu trop conventionnelles, The Dark Valley ne suscite pas un enthousiasme particulier mais se laisse voir sans déplaisir : celui du travail bien fait et consciencieux. Si le réalisateur égrène de-ci de-là de belles idées – la confrontation entre l’ancien et le moderne, la tradition et le progrès -, il reste bien trop timide et s’efface devant un souci permanent de bien faire. C’est finalement assez peu mais c’est déjà pas si mal. Gageons qu’Andreas Prochaskas s’affranchissent rapidement et que ses films gagnent en personnalité : sa direction artistique, à n’en point douter, suivra.

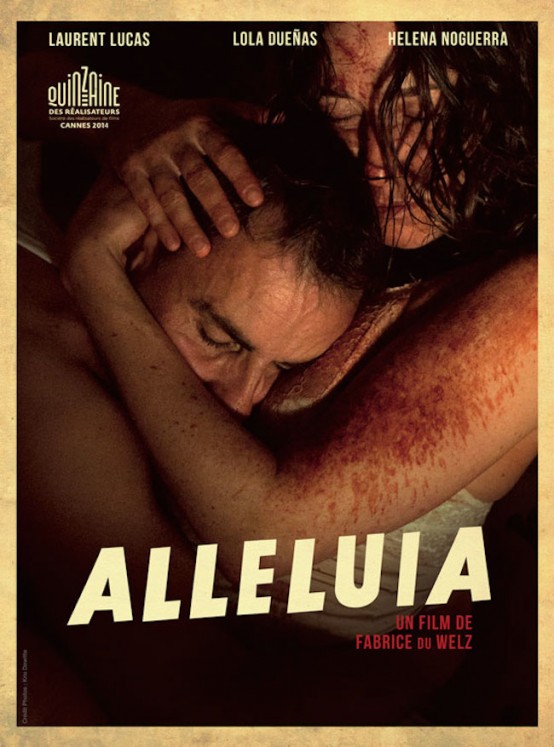

Alleluia. Fabrice du Welz (Belgique, 2014).

Retour à la radicalité : après un nauséabond polar qui lui a échappé, Fabrice du Welz reprend les rennes d’une filmographie très personnelle. Inspiré du parcours meurtrier des amants Raymond Fernandez et Martha Beck qui offrit au moins une pépite au cinéma – Les tueurs de la lune de miel de Leonard Kastle -, Alleluia est une belle surprise pas sans défaut, la très belle tentative d’un cinéaste décidément intriguant. Si on peut lui reprocher la rigidité de sa construction narrative – chapitres et cartons comme les aime Gaspard Noé – et des effets parfois trop appuyés qui amènent certaines séquences à la frontière du grotesque, le film de Fabrice du Welz se révèle un vrai diamant noir dans la peinture d’un quotidien qui bascule soudainement dans l’horreur absolue ou, tout au contraire, celui d’un amour fou et total qui se transforme lentement en folie. A la fois donc brutal et frontal comme un coup de hache – bel hommage à Ténèbres de Dario Argento – et lent et vicieux comme un poison indolore, Alleluia est une œuvre en parfait équilibre qui se perd de rares fois dans une logique trop démonstrative – dans sa forme et son écriture. Malgré ces quelques défauts, Alleluia distille son malaise et percute avec sa violence avec beaucoup de talent : un film dont on reparlera sûrement prochainement.

Retour à la radicalité : après un nauséabond polar qui lui a échappé, Fabrice du Welz reprend les rennes d’une filmographie très personnelle. Inspiré du parcours meurtrier des amants Raymond Fernandez et Martha Beck qui offrit au moins une pépite au cinéma – Les tueurs de la lune de miel de Leonard Kastle -, Alleluia est une belle surprise pas sans défaut, la très belle tentative d’un cinéaste décidément intriguant. Si on peut lui reprocher la rigidité de sa construction narrative – chapitres et cartons comme les aime Gaspard Noé – et des effets parfois trop appuyés qui amènent certaines séquences à la frontière du grotesque, le film de Fabrice du Welz se révèle un vrai diamant noir dans la peinture d’un quotidien qui bascule soudainement dans l’horreur absolue ou, tout au contraire, celui d’un amour fou et total qui se transforme lentement en folie. A la fois donc brutal et frontal comme un coup de hache – bel hommage à Ténèbres de Dario Argento – et lent et vicieux comme un poison indolore, Alleluia est une œuvre en parfait équilibre qui se perd de rares fois dans une logique trop démonstrative – dans sa forme et son écriture. Malgré ces quelques défauts, Alleluia distille son malaise et percute avec sa violence avec beaucoup de talent : un film dont on reparlera sûrement prochainement.

Tokyo Tribe. Sono Sion (Japon, 2014).

Le maître est de retour et reste imprévisible : exit sa trilogie de la haine, Sono Sion s’amuse de commandes, détourne selon son gré et ne perd rien de son talent et sa folie. Sa relecture du West side story de Robert Wise est un plaisir coupable de cinéma permanent : Tokyo Tribe est un film qui donne à voir et à entendre avec une rare générosité, de son ouverture par un magistral plan séquence à sa direction artistique complètement folle. Derrière le divertissement sur lequel l’auteur pose un regard amusé et tendre, Sono Sion se révèle une nouvelle fois d’une grande ambition artistique, de celle qui peuvent construire un monde entier : cette opportunité, Tokyo Tribe et ses producteurs lui apportent sur un plateau et sonnent l’heure de la « grande bouffe ». Cet appétit d’ogre de cinéma, Sono Sion le porte au plus haut à travers un délire presque grotesque et dégénéré mais qui reste très savant dans ses mécanismes : également fin gourmet, Sono Sion organise son film comme une délicieuse démonstration de ce qui se fait de mieux en matière de circulation des corps – qui s’aiment ou s’affrontent et des sons – entre narration, dialogues, chants et phrasés – et de gestion des espaces – éclatés comme contigüs. Derrière l’opulence et la gavage, Tokyo Tribe révèle des mets très fins pour palais avertis, réconcilie le consommateur comme le goûteur. C’est un grand pas pour le cinéma populaire.

Le maître est de retour et reste imprévisible : exit sa trilogie de la haine, Sono Sion s’amuse de commandes, détourne selon son gré et ne perd rien de son talent et sa folie. Sa relecture du West side story de Robert Wise est un plaisir coupable de cinéma permanent : Tokyo Tribe est un film qui donne à voir et à entendre avec une rare générosité, de son ouverture par un magistral plan séquence à sa direction artistique complètement folle. Derrière le divertissement sur lequel l’auteur pose un regard amusé et tendre, Sono Sion se révèle une nouvelle fois d’une grande ambition artistique, de celle qui peuvent construire un monde entier : cette opportunité, Tokyo Tribe et ses producteurs lui apportent sur un plateau et sonnent l’heure de la « grande bouffe ». Cet appétit d’ogre de cinéma, Sono Sion le porte au plus haut à travers un délire presque grotesque et dégénéré mais qui reste très savant dans ses mécanismes : également fin gourmet, Sono Sion organise son film comme une délicieuse démonstration de ce qui se fait de mieux en matière de circulation des corps – qui s’aiment ou s’affrontent et des sons – entre narration, dialogues, chants et phrasés – et de gestion des espaces – éclatés comme contigüs. Derrière l’opulence et la gavage, Tokyo Tribe révèle des mets très fins pour palais avertis, réconcilie le consommateur comme le goûteur. C’est un grand pas pour le cinéma populaire.

Arcana. Yoshitaka Yamaguchi (Japon, 2013)

Arcana. Yoshitaka Yamaguchi (Japon, 2013)

Passons rapidement sur Arcana, adaptation du manga éponyme de Yua Kotegawa, sans grand intérêt qui lorgne vers le Sushi Typhoon à coup de gore épileptique sans jamais en atteindre la frénésie cathartique, en ciblant un public adolescent. Ces aventures d’une jeune femme aux pouvoirs surnaturels impliquée dans un sombre carnage, et dont on découvre progressivement l’identité nous rapprochent à l’arrivée plus de Twillight que d’HellDriver. Yoshitaka Yamaguch peine à insuffler une quelconque originalité à l’ensemble, l’intérêt s’amenuisant au fil des minutes. Cependant sa candeur, et la fraicheur des amours de ses juvéniles personnages ont quelque chose d’attendrissant. L’idée de ces alter ego (appelés esprits vivants dans le manga), ces doppelganger nés de la détresse des humains et accrochés à eux et dont ils cherchent à se débarrasser est fascinante, bien que maladroitement retranscrite à l’image. De même, cette police parallèle s’occupant des phénomènes paranormaux et autres créatures de l’ombre, à coup de gadgets étranges, est drôle et séduisante. On regrette donc que cette adaptation soit si plate, portée par un insupportable montage et en particulier une accumulation de fondus aux noirs qui fait parfois soupçonner des pannes de projection.

Hyena. Gerard Johnson (UK, 2014).

Ne pas trop se fier à l’énième retour d’un sujet maintes fois éprouvé : le cinéma n’est pas avare en personnages racés dont la déconstruction et la mise à nu des faiblesses s’envisagent comme une descente aux enfers. Loin de vouloir révolutionner le genre, Hyena séduit par un très juste équilibre entre des influences parfaitement digérées et le regard singulier d’un auteur à contre-courant des habitudes de son cinéma national : Hyena déroute derrière son apparente banalité. La premier atout du film de Gerard Johnson aura été d’imposer son propre monde : un Londres inhabituel et méconnaissable jusqu’à l’abstraction. Polyglotte, pluriculturelle et noyée dans une très belle photographie qui fait la part belle à ses nuits et à ses lumières, la capitale anglaise est une « ville-monde », une mégalopole transformée en enfer urbain, un territoire presque sauvage dont chaque espace – un appartement, un night-club, un commissariat – s’impose avec brutalité à un spectateur propulsé sans ménagement, « mis en boite » dans un monde sans lien et discontinu qui semble régi par le chaos. Pour les personnages, c’est un enfer de la claustration, autant d’espaces qui se soustraient aux entrées et aux sorties, qui s’exonèrent de voyages entre-eux, ce lien nécessaire qui fait cohérence, qui permettrait, éventuellement, de respirer entre deux antichambres. On ne respire pas dans Hyena, film au souffle-court et aux dents serrées. On suffoque sous la multitude des langages, l’exiguïté des lieux et les corps enchevêtrés. On vit caché avec en ligne de mire, l’espoir d’une errance nocturne dont les multiples éclats lumineux nous irisent puis nous dissolvent. Vous n’aurez pas le temps de croiser Big Ben ni le Parlement : le touriste n’est pas le bienvenu dans cet enfer que l’on suggère a peine « londonien ».

Ne pas trop se fier à l’énième retour d’un sujet maintes fois éprouvé : le cinéma n’est pas avare en personnages racés dont la déconstruction et la mise à nu des faiblesses s’envisagent comme une descente aux enfers. Loin de vouloir révolutionner le genre, Hyena séduit par un très juste équilibre entre des influences parfaitement digérées et le regard singulier d’un auteur à contre-courant des habitudes de son cinéma national : Hyena déroute derrière son apparente banalité. La premier atout du film de Gerard Johnson aura été d’imposer son propre monde : un Londres inhabituel et méconnaissable jusqu’à l’abstraction. Polyglotte, pluriculturelle et noyée dans une très belle photographie qui fait la part belle à ses nuits et à ses lumières, la capitale anglaise est une « ville-monde », une mégalopole transformée en enfer urbain, un territoire presque sauvage dont chaque espace – un appartement, un night-club, un commissariat – s’impose avec brutalité à un spectateur propulsé sans ménagement, « mis en boite » dans un monde sans lien et discontinu qui semble régi par le chaos. Pour les personnages, c’est un enfer de la claustration, autant d’espaces qui se soustraient aux entrées et aux sorties, qui s’exonèrent de voyages entre-eux, ce lien nécessaire qui fait cohérence, qui permettrait, éventuellement, de respirer entre deux antichambres. On ne respire pas dans Hyena, film au souffle-court et aux dents serrées. On suffoque sous la multitude des langages, l’exiguïté des lieux et les corps enchevêtrés. On vit caché avec en ligne de mire, l’espoir d’une errance nocturne dont les multiples éclats lumineux nous irisent puis nous dissolvent. Vous n’aurez pas le temps de croiser Big Ben ni le Parlement : le touriste n’est pas le bienvenu dans cet enfer que l’on suggère a peine « londonien ».

Cette vision urbaine, associée à une peinture complexe de la nature humaine, inscrit Hyena dans la filiation de quelques grands polars néo-noirs du début des années 80. Le film, enveloppé dans un sidérant sound-design de Matt Johnson et du mythique groupe anglais des années 80 The The, en serait une très digne mise à jour et en prolonge les interrogations morales autour des thèmes de la justice, de la loi, de l’ordre et de la morale. Happés par le monde, dévorés par leurs obligations, présentés au spectateur uniquement à travers la prisme de leurs positions morales – on ne saura rien de leur vie privée… mais existe-t-elle ? –, les personnages sont par delà le bien et le mal : c’est la peinture d’une déliquescence sur laquelle Gerard Johnson pose un regard juste à travers son personnage principal, être à la lisière de ces deux mondes, passeur qui ne souhaite pas leur disparition mais espère une coexistence intelligente, sans doute dans un équilibre précaire. Personnage de tous ces mondes à la fois, Hyena est aussi le très beau portrait de cet homme en lutte et déchiré, d’un homme qui ne voulait pas la guerre : comme la Hyène, il est affamé. Sa nourriture était un idéal trop fragile pour le monde d’aujourd’hui et les nourritures de l’Enfer auront le dernier mot. Dans un tétanisant dernier plan, le film, comme suspendu, s’arrêtera ses portes.

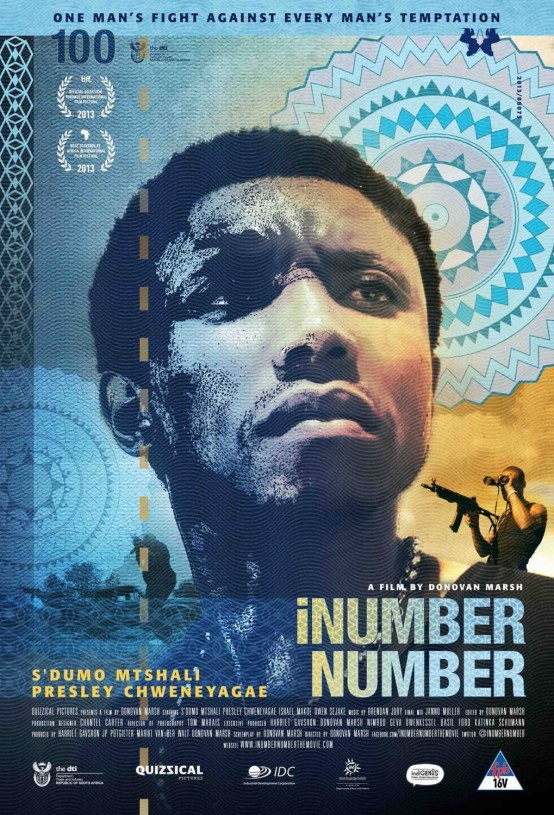

I number number. Donovan Marsh (Afrique du Sud, 2013).

I number number. Donovan Marsh (Afrique du Sud, 2013).

« Adieu au langage »… Il semble incongru d’évoquer le titre godardien à la vision de ce polar énervé venu de loin. Et pourtant. On se fait sans doute vieux, on garde en soi le souvenir d’une narration claire et d’un ensemble de plans qui donnent une direction – vers une irrémédiable fin –, confortablement assis sur des espaces parfaitement construits et explorés, nourris d’échelles de plans avec pour ambition de faire sens. Le cinéma était une très belle architecture, majestueuse et fière. Ces très beaux souvenirs, I number number risque de les enterrer. Pour de bon. Expérience gonzo, le film du sud-africain Donovan Marsh privilégie le flux au langage, démultiplie les angles et les plans sans suggérer la moindre direction, dilate, accélère le temps comme bon lui semble, sans se justifier. Filmer en roue libre sur un scénario qui rentrerait sur un ticket de métro, I number number est donc forcément un film « très concentré » – allez faire rentrer, vous, 95 minutes sur un ticket de timbre – et foncièrement hystérique. C’est, au choix, complètement délirant ou totalement nul, mais c’est, en tout cas le prototype même d’un certain cinéma d’aujourd’hui, dégénérescent mais forain, comme l’avait initié le fabuleux Hypertension dont le titre résumait à lui seul l’idée de cinéma – unique mais bien là, finalement. Un cinéma du burn-out qui impose dans chaque salle de cinéma un nouvel ustensile, incongru mais pas inutile : la ceinture de sécurité. Le cinéma vient de perdre soudainement tous ses points et s’est réfugié sur les pistes des dragsters. Si vous aimez, vous adhérerez : on ne vous promet pas le cinéma mais on s’engage sur le sourire. Celui d’enfants, forcément ravis après un tour de grand-huit.

Visitors . Godfrey Reggio (USA, 2013)

Un gorille au regard triste ouvre et ferme cette nouvelle symphonie d’images et de sons signée G.Reggio. En continuité avec ses œuvres précédentes, mais plus épuré encore, Visitors pourrait se définir comme une élégie pour une espèce en voie de disparition. De toute la sélection du festival, Visitors est probablement le film qui nécessitera le plus de lâcher prise pour accepter justement d’en être visité, imprégné, fasciné. Attention, Visitors brille bien plus par son aspect sensitif que par la profondeur de sa réflexion. Plus Reggio s’épure visuellement plus son approche spirituelle paraît quelque peu candide et limitée philosophiquement, incapable de dépasser le constat écologique et métaphysique d’un monde qui se détruit et qui s’est conduit à sa propre perte, ce qui limite Visitors à un beau voyage en dehors et en dedans de soi. Lors de sa présentation, G.Reggio répétait à quel point la notion d’expérience primait ici sur celle d’un cinéma classique. Plus encore que dans ses qatsi, découpés implicitement en chapitres Reggio délaisse la structure narrative. Jamais les magistrales harmonies de Glass n’auront mieux été appropriées, tant Visitors devient un équivalent cinématographique de la musique minimaliste. Le jeu sur les répétitions, la durée, les variations, le collage interroge d’abord, interloque, ennuie même, puis, à un instant indéterminé propre à chacun nous ressentons ce passage vers une autre dimension, apprivoisés, happés. Reggio s’arrête sur les expressions, enchaine les visages. Et l’on se surprend à attendre un mouvement de la bouche, un sourire, un battement de cil. Tous ces regards qui nous regardent, troublent, émeuvent. C’est nous qu’ils observent. Le film nous regarde et Visitors d’agir comme un miroir. Reggio observe la beauté humaine, les différences de tous, nos différences. C’est aussi, malgré son apparence d’apaisement son œuvre la plus pessimiste.

Un gorille au regard triste ouvre et ferme cette nouvelle symphonie d’images et de sons signée G.Reggio. En continuité avec ses œuvres précédentes, mais plus épuré encore, Visitors pourrait se définir comme une élégie pour une espèce en voie de disparition. De toute la sélection du festival, Visitors est probablement le film qui nécessitera le plus de lâcher prise pour accepter justement d’en être visité, imprégné, fasciné. Attention, Visitors brille bien plus par son aspect sensitif que par la profondeur de sa réflexion. Plus Reggio s’épure visuellement plus son approche spirituelle paraît quelque peu candide et limitée philosophiquement, incapable de dépasser le constat écologique et métaphysique d’un monde qui se détruit et qui s’est conduit à sa propre perte, ce qui limite Visitors à un beau voyage en dehors et en dedans de soi. Lors de sa présentation, G.Reggio répétait à quel point la notion d’expérience primait ici sur celle d’un cinéma classique. Plus encore que dans ses qatsi, découpés implicitement en chapitres Reggio délaisse la structure narrative. Jamais les magistrales harmonies de Glass n’auront mieux été appropriées, tant Visitors devient un équivalent cinématographique de la musique minimaliste. Le jeu sur les répétitions, la durée, les variations, le collage interroge d’abord, interloque, ennuie même, puis, à un instant indéterminé propre à chacun nous ressentons ce passage vers une autre dimension, apprivoisés, happés. Reggio s’arrête sur les expressions, enchaine les visages. Et l’on se surprend à attendre un mouvement de la bouche, un sourire, un battement de cil. Tous ces regards qui nous regardent, troublent, émeuvent. C’est nous qu’ils observent. Le film nous regarde et Visitors d’agir comme un miroir. Reggio observe la beauté humaine, les différences de tous, nos différences. C’est aussi, malgré son apparence d’apaisement son œuvre la plus pessimiste.

En intercalant ces visages, ces mouvements de vies, avec des plans de lieux abandonnés, cimetières urbains, que l’humain a créés puis déserté, il provoque la sensation de l’éphémère, comme pour mieux présager de notre fin à venir. Vue de la lune, c’est une race future qui nous observe, celle d’autres visiteurs probables, qui nous survivront.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).