Terminons cette édition, avec quelques merveilles à redécouvrir, du bizarre en respiration artificielle, un monument russe et une séance de clôture qui tache.

A LA LIMITE ET AU-DELA… (B.C.)

The distance. Sergio Caballero (Espagne, 2014).

The distance. Sergio Caballero (Espagne, 2014).

Nous n’avons, malheureusement, que peu de choses à dire de The distance de Sergio Caballero (Espagne, 2014) et de Cub de Jonas Govaerts (Belgique, 2014). Deux œuvres antipathiques que tout oppose mais qui se rejoignent dans le déni : du spectateur pour le premier, des personnages pour le deuxième. Question d’individus, sans doute…

Dans The distance, des nains télé-kinésistes tentent un casse pour récupérer la bien-nommée « Distance » dont l’identité est la seule bonne surprise du film. Ubuesque mais pas très drôle, surréaliste mais ignorant trop le réel, le film semble un caprice très nombriliste et très hermétique de son réalisateur. Sans doute l’auteur a-t-il une vision singulière du monde mais la radicalité de sa démarche qui tourne le dos à la fois à l’intelligible et au sensible – on comprend rien mais, surtout, on ne ressent rien – laisse le spectateur seul sur son siège, au mieux amusé par cette proposition non-sensique, au pire agacé par cet objet qui l’ignore et qui le fait sombrer dans un ennui mortel. A contrario des expériences d’un Quentin Dupieux s’inscrivait dans une vision fantasmée et partagée de l’Amérique qui maintenait un lien avec le spectateur, The distance est un film refermé sur lui-même et qui nous oublie. Reste une belle révélation finale qui suggère parfaitement cette idée d’isolement… mais alors qu’un lien ténu avec le spectateur semble se dessiner, le film s’éteint et laisse en suspension ce qui aurait pu susciter un intérêt certain. Tout ça pour ça : arrogant et hautain, The distance demeure un traité d’incommunicabilité que l’on est pas obligé de supporter.

Cub. Jonas Govaerts (Belgique, 2014).

En s’affichant comme un « survival en milieu forestier », Cub ne peut ignorer le spectateur de films de genre rompu à ce classique exercice. Pas désagréable mais prévisible dans ses inévitables poursuites sous haute-tension, le film souffre du mépris total de son réalisateur pour ses personnages, réduits en chair pâté détestable pour un jeu de massacre qui n’a plus aucun sens si ce n’est l’exploitation sans vergogne des troubles pulsions sadiques du spectateur. A peine réjouissant car rattrapé par une morale putassière et douteuse – les enfants des milieux sociaux fragilisés apprécieront -, Cub associe la bêtise crasse et la pensée vulgaire, culmine dans une haine de l’autre qui se devine, à demi-mot, comme un embryon de racisme forcément malvenu et dérangeant, reflet peu glorieux d’un réalisateur badass à l’idiotie abyssale. Carton rouge

En s’affichant comme un « survival en milieu forestier », Cub ne peut ignorer le spectateur de films de genre rompu à ce classique exercice. Pas désagréable mais prévisible dans ses inévitables poursuites sous haute-tension, le film souffre du mépris total de son réalisateur pour ses personnages, réduits en chair pâté détestable pour un jeu de massacre qui n’a plus aucun sens si ce n’est l’exploitation sans vergogne des troubles pulsions sadiques du spectateur. A peine réjouissant car rattrapé par une morale putassière et douteuse – les enfants des milieux sociaux fragilisés apprécieront -, Cub associe la bêtise crasse et la pensée vulgaire, culmine dans une haine de l’autre qui se devine, à demi-mot, comme un embryon de racisme forcément malvenu et dérangeant, reflet peu glorieux d’un réalisateur badass à l’idiotie abyssale. Carton rouge

.

Rampage : you end now. Uwe Boll (Allemagne, 2014).

Rampage : you end now. Uwe Boll (Allemagne, 2014).

Ce cynisme destructeur, il faudra mieux le retrouver chez l’inénarrable Uwe Boll dont le nouvel opus, Rampage : you end now, renoue avec sa verve nihiliste à manier avec des pincettes. Malmené par un très conscientisé phénomène « d’attirance-répulsion » pour son « héros » meurtrier et moraliste qui sème le trouble et soulève de pénibles ambiguïtés, l’auteur choisit le grand éclat de rire glaçant, érige le cynisme en maître à penser. C’est forcément douteux, parfois très drôle mais ça renoue au forceps avec la vivacité d’un cinéma libre de tout – ce qui est, finalement, très rare. Rampage : you end now pue de l’arrogance des hommes complètement libres, demeure le geste radical d’un réalisateur totalement autonome, sans gardes-fous et pour lequel l’expression « en roue libre » prend tout son sens.

LOIN VERS L’EST

Programme Vaclav Vorlicek (Qui veux-tuer Jessie ?, 1966 + Nice plate of spinach, 1977).

Si presque 50 ans sépare le film testamentaire d’Alexeï Guerman du bijou pop de Vaclav Vorlicek, ce grand écart nous aura permis de mesurer une nouvelle fois la vivacité et le modernisme créatif d’une région que le cinéma aura mis dans tous ses états. Loin vers l’Est, là ou le soleil se lève en premier – est-ce un signe ? – c’est l’émulsion permanente et le cinéma en ébullition, l’excitation face à un art pionnier et donc téméraire auquel l’Etrange Festival aura apporté un bel éclairage à travers des œuvres exceptionnelles qui toisent de très haut l’ensemble de la programmation.

Si presque 50 ans sépare le film testamentaire d’Alexeï Guerman du bijou pop de Vaclav Vorlicek, ce grand écart nous aura permis de mesurer une nouvelle fois la vivacité et le modernisme créatif d’une région que le cinéma aura mis dans tous ses états. Loin vers l’Est, là ou le soleil se lève en premier – est-ce un signe ? – c’est l’émulsion permanente et le cinéma en ébullition, l’excitation face à un art pionnier et donc téméraire auquel l’Etrange Festival aura apporté un bel éclairage à travers des œuvres exceptionnelles qui toisent de très haut l’ensemble de la programmation.

Face à la déferlante actuelle de super-héros, il est de bonne augure de redécouvrir Qui veux-tuer Jessie ?, fantaisie pop de Vaclav Vorlicek, parfait représentant d’un cinéma libre et libéré – le printemps de Prague n’est pas loin – qui tente d’audacieux mélanges pour subvertir l’académisme des formes et détourne les icônes populaires pour glisser, non sans humour, un discours politique grinçant et courageux. Avec son histoire de « rêves qui envahissent le réel », Qui veux-tuer Jessie ? met l’art au pouvoir et au service de la vie et du cinéma dans une logique du détournement qui fait penser aux tentatives situationnistes nourries de bandes-dessinées et d’érotisme provocateur – Jessie n’est autre que Olinka Berova, qui fera les belles heures de la Hammer et… de Playboy. Avant le printemps, il est donc déjà question de révolution – sociale, artistique, sexuelle – et le détournement d’un ersatz de Superman en dit long sur le regard de défiance – mais sans hiératisme car il est tendre et amusé – que ce « petit pays » jette aux superpuissances.

Le manuscrit trouvé à Saragosse. Wojciech Has (Pologne, 1965).

D’amusement, et jusqu’au vertige, il est également question dans le classique de Wojciech Has, Le manuscrit trouvé à Saragosse, redécouvert dans une copie magistralement restaurée qui aura permis de se perdre avec beaucoup de plaisirs dans les méandres d’une narration gigogne et d’apprécier totalement la richesse plastique d’une œuvre unique. Loin de la simple exploitation habile d’un mécanisme narratif joueur et labyrinthique, le film de Wojciech Has est une expérience presque rêvée, un voyage qui amène le spectateur enivré au seuil ses morts, des vivants et des réincarnés. Le film distille une étrangeté de chaque instant qui se niche dans les clairs-obscurs de sa direction artistique que jamais n’entame son dispositif savant, abandonnant le spectateur à la lisière de plusieurs mondes qui s’entretiennent dans un dialogue incessant.

D’amusement, et jusqu’au vertige, il est également question dans le classique de Wojciech Has, Le manuscrit trouvé à Saragosse, redécouvert dans une copie magistralement restaurée qui aura permis de se perdre avec beaucoup de plaisirs dans les méandres d’une narration gigogne et d’apprécier totalement la richesse plastique d’une œuvre unique. Loin de la simple exploitation habile d’un mécanisme narratif joueur et labyrinthique, le film de Wojciech Has est une expérience presque rêvée, un voyage qui amène le spectateur enivré au seuil ses morts, des vivants et des réincarnés. Le film distille une étrangeté de chaque instant qui se niche dans les clairs-obscurs de sa direction artistique que jamais n’entame son dispositif savant, abandonnant le spectateur à la lisière de plusieurs mondes qui s’entretiennent dans un dialogue incessant.

Programme Artavazd Pelechian (Les saisons, 1972 + Notre siècle, 1982).

La redécouverte du programme dédié à Artavazd Pelechian aura, quant à lui, remis les pendules à l’heure. Après la défiance, c’est la discrète mais essentielle influence de ce maître du montage sur le cinéma mondial qui éclate au grand jour : assemblage, collision et collusion sont les lignes directrices de propositions expérimentales qui résonnent encore aujourd’hui et préfigurent la logique de recyclage – pour le meilleur et pour le pire – qui prévaut dans la production actuelle. De Quentin Tarantino au smash-cuts, les images d’aujourd’hui doivent beaucoup à Artavazd Pelechian et à ses œuvres matricielles et donc intemporelles.

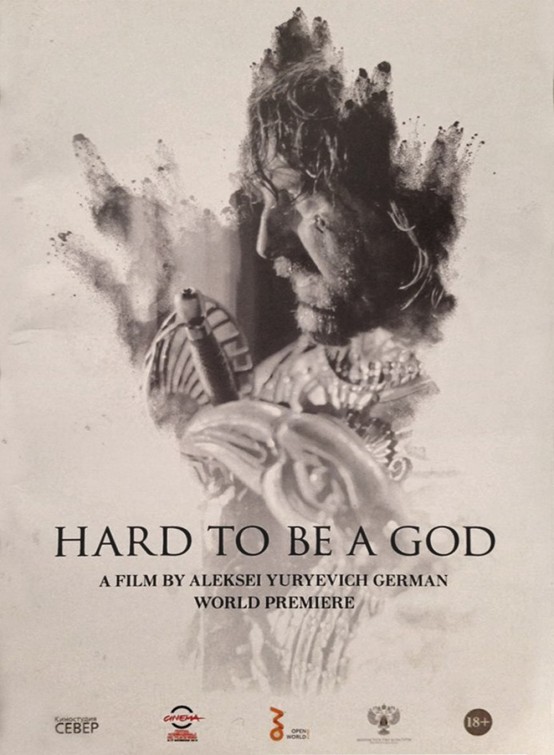

Il est difficile d’être un dieu. Alexeï Guerman (Russie, 2013).

Le point culminant de ce trépidant voyage à l’Est aura été la découverte s idérante du film testamentaire d’Alexeï Guerman : film monstre et monstrueux, il aura laissé le spectateur esseulé par une expérience de cinéma totale et écrasante. Adapté d’un classique de la science-fiction russe des frères Strougatski, le film prend le spectateur en otage et l’écrase pendant plusieurs heures sans jamais relâcher son étreinte. Chez Alexeï Guerman, tout déborde : pas assez de surface dans le cadre, pas assez de profondeur dans le champs, pas assez d’amplitude sur la piste sonore. Le cinéma ne semble qu’une trop petite fenêtre pour saisir un monde entier, monstrueux dans sa dimension et dans la quantité d’informations, d’individus et de paroles qu’il contient et qu’il faudrait tenter de contenir. Aucune échelle de plan ne peut être à l’échelle du monde d’Il est difficile d’être un dieu, film qui crève le quatrième mur et dégueule sur le spectateur toute sa matière, dans tous ses états : solide – la chair, la merde, la boue – , liquide – la sueur, le sang, la bave, la pluie – ou gazeuse – les fumées, la brume et les vapeurs. Car, comme son titre l’indique, Il est difficile d’être un dieu n’accorde aucune place à la spiritualité, renvoyée à sa difficile condition d’être et donc d’être représentée : Alexeï Guerman est à l’inverse d’Andreï Tarkovski et de son cinéma aérien et transcendantal. Son film est d’une puissance tellurique intense, il cloue littéralement les personnages et son spectateur au sol, tous écrasés sous le poids d’un monde trop gigantesque pour en être roi et dieu.

idérante du film testamentaire d’Alexeï Guerman : film monstre et monstrueux, il aura laissé le spectateur esseulé par une expérience de cinéma totale et écrasante. Adapté d’un classique de la science-fiction russe des frères Strougatski, le film prend le spectateur en otage et l’écrase pendant plusieurs heures sans jamais relâcher son étreinte. Chez Alexeï Guerman, tout déborde : pas assez de surface dans le cadre, pas assez de profondeur dans le champs, pas assez d’amplitude sur la piste sonore. Le cinéma ne semble qu’une trop petite fenêtre pour saisir un monde entier, monstrueux dans sa dimension et dans la quantité d’informations, d’individus et de paroles qu’il contient et qu’il faudrait tenter de contenir. Aucune échelle de plan ne peut être à l’échelle du monde d’Il est difficile d’être un dieu, film qui crève le quatrième mur et dégueule sur le spectateur toute sa matière, dans tous ses états : solide – la chair, la merde, la boue – , liquide – la sueur, le sang, la bave, la pluie – ou gazeuse – les fumées, la brume et les vapeurs. Car, comme son titre l’indique, Il est difficile d’être un dieu n’accorde aucune place à la spiritualité, renvoyée à sa difficile condition d’être et donc d’être représentée : Alexeï Guerman est à l’inverse d’Andreï Tarkovski et de son cinéma aérien et transcendantal. Son film est d’une puissance tellurique intense, il cloue littéralement les personnages et son spectateur au sol, tous écrasés sous le poids d’un monde trop gigantesque pour en être roi et dieu.

PORTRAITS DE JEUNESSE : TRASH SUCRE, REFERENCES DEPASSEES ET NIHILISME OUTRE (O.R.)

Wetlands . David Wnendt (Allemagne 2013)

Wetlands . David Wnendt (Allemagne 2013)

Bien que la forme tape-à-l’œil de Wetlands plaide en sa défaveur, l’énergie, la hargne et la sensualité de son héroïne finissent par l’emporter aux dépends des véhémences provocatrices trash de l’ensemble. La crudité des situations et les propos d’Helen qui a sa langue partout sauf dans sa poche sont aussi là pour travestir un regard plein de compassion où le rire trivial se définit comme un masque impertinent du mal de vivre. Wetlands affiche ses limites par le public jeune adulte auquel il s’adresse résolument (ainsi qu’à leurs parents) s’autorisant à choquer sans choquer, à provoquer tout en continuant à séduire. Et si l’on y parle d’hémorroïdes, de sperme et de merde, c’est toujours de manière ludique ; l’image se doit de rester joliment colorée, aussi polie et sucrée que candy crush, créant un contraste parfois gênant entre le discours et son traitement. On pense souvent à la période hollandaise de Verhoeven et au regard à la fois violent et passionné qu’il aurait imposé sans ambage avec un tel sujet…. Nous aurions sans doute été autrement ébranlés. Les scènes de sexe, lestes dans l’idée font bien attention dans l’image d’exclure les organes pour ne laisser dépasser que quelques poils, ce qui est mignon mais assez visible – un peu comme une jeune femme déciderait de se déshabiller devant vous, commencerait à baisser ses survêtements, puis sortirait brusquement de la pièce en faisant un clin d’œil. Cependant, c’est aussi pour cette dichotomie que cette jolie œuvre mineure porte à la sympathie, avatar d’un cinéma cru, mais qui se refuse à grandir. L’image est bien trop propre et lisse pour traduire la violence sous-jacente du propos et la confession impudique se mue en bluette sentimentale. Avec Wetlands, regarder la cuvette la plus crade des WC devient aussi agréablement inoffensif que sucer un bonbon haribo.

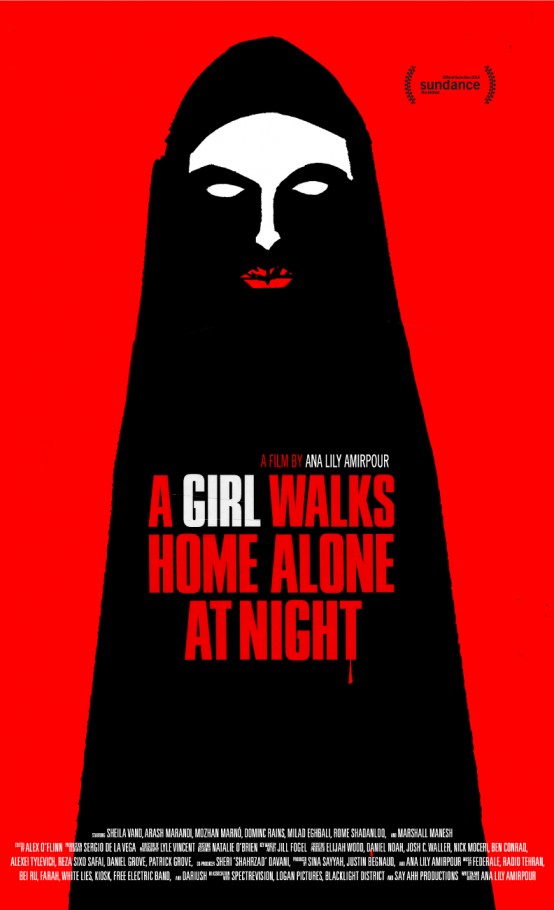

A Girl Walks Home Alone at Night. Ana. Lily Amirpour (Iran, USA, 2014)

« Dans un noir et blanc sublime, une jeune femme vampire iranienne erre dans les rues d’une ville fantôme. ». On imagine sans peine Ana Lily Amirpour résumer ainsi son propre film tant A Girl Walks Home Alone at Night, malgré son séduisant argument, sonne creux, fleure bon l’opportunisme et la pose. Car la déception est à la mesure du fantasme : trop bercée aux vieux Jarmush et aux Kaurismaki, son esthétique se plonge dans un univers rétro qui cultive le stéréotype du marginal, la poétique photogénique de l’errance et du road movie US qui faisait rock chez Wenders, un peu plus mode dans les années 90 mais qui « au fil du temps » s’est émoussée dans l’artifice et le mimétisme. Le héros sous le soleil dans son tee shirt moulant, les espaces vides, la route, la ville déserte renvoient à un mythologie américaine qui ne fait plus effet. La cinéaste aime tellement le cinéma que A Girl Walks Home Alone at Night est avalé par ses références. Si Bad City renvoie à Frank Miller, ce pourrait être également une ville de western, l’ombre de Leone n’étant d’ailleurs pas loin lorsque l’héroïne adopte une démarche à la Eastwood, dans lequel le tchador remplace le poncho, soutenue par une musique qui pastiche celle des westerns spaghetti. Chaque séquence ou la vampire suit une victime, ressemble aux prémisses d’un duel à l’italienne. Ceux qui avaient trouvé les vampires de Only lovers left alive hype pourront allégrement se moquer à la vision de cette créature de la nuit amateur de rock et de vinyles. Pourtant, parfois la beauté de ses amoureux mutiques parvient à nous sortir de notre agacement et notre torpeur, à laisser imaginer ce qu’aurait pu être le film si la cinéaste ne s’était pas laissée piégée par la tentation du « à la manière de ». Il reste en effet quelques beaux moments, une magnifique rencontre près d’un lampadaire, ou la fuite du couple en voiture, le chat trônant au milieu. Autre idée mal exploitée, celle d’une créature féminine voilée et se libérant du joug masculin en cherchant ses proies. Elle ouvrait un champ symbolique fertile que Ana Lily Amirpour exploite peu voire pas du tout, préférant pour la –nième fois illustrer les correspondances entre vampirisme et drogue. L’addiction, et les seringues, l’aspiration d’un liquide vital ou l’injection d’une substance dans les veines, Ferrara et Romero l’’ont mille fois mieux traité avant elle. A girl walks home alone at night confond lenteur et langueur et pense que le noir et blanc constitue toujours une légitimité esthétique, et la certitude d’atteindre le beau. Ici, il est juste plat, oscillant entre expressionisme langien et Lang et pub de parfum.

The World of Kanako. Tetsuya Nakashima (Japon, 2014)

The World of Kanako. Tetsuya Nakashima (Japon, 2014)

L’osmose entre l’élégance formelle et le désespoir de Confessions, le précédent film de Tetsuya Nakashima nous avait conquis et semblait déjà poser la question « mais qu’avons-nous fait de nos enfants ? ». Mais Nakashima laissait subtilement la question ouverte, provoquant notre propre malaise, jusqu’au vertige d’une totale perte de repères moraux. Bien au contraire, World of Kanako écrase tout sur son passage avec l’élégance d’un éléphant. Nous n’avons rien contre la noirceur mais le nihilisme de Nakashima devient si complaisant qu’il rend sur la durée l’expérience difficilement supportable. Finalement, cette découverte que la pureté juvénile n’est plus, que tout n’est que pourriture, vomie par l’époque et pervertie par les adultes, nous rapprocherait presque des heures du giallo/poliziesco d’un « What have you done to your daughters » de Massimo Dallamano, mais le genre portait en son cœur même son ambivalence, entre dénonciation et voyeurisme. Ici, la forme se voudrait conceptuelle, avec son montage épileptique sans dessus dessous, ses effets de style, son mélange de miasme et de rose-bonbon, mais elle ne parvient qu’à une esthétique toc qui évoque presque plus le Oliver Stone de Natural Born Killers que de Sono Sion, auquel Nakashima cherche clairement s’affilier. Sauf que Sono, aime ses personnages, les plaint et ne se contente pas de regarder leur chute. Le générique second degré vintage – à la manière du cinéma d’exploitation – déteignant avec la noirceur de la première séquence paraît finalement assez symptomatique de l’ambiguïté de l’ensemble et de son désir équivoque de jouer sur tous les fronts, entre collision et séduction.

Il est dommage que le cinéaste confonde pessimisme du discours et une escalade dans la violence jusqu’à saturation qui rappelle la vague de polars coréens. D’abord ébranlés, fascinés et interloqués par le processus cathartique, c’est l’indigestion qui prime, le soupir de lassitude, et cette sensation d’une confusion entre l’évolution narrative et la surenchère, l’escalade, comme une volonté d’éprouver dans la résistance physique du spectateur. World of Kanako portait en lui la promesse d’une magnifique descente aux enfers. Quoi de plus beau comme sujet, que la recherche par un père, d’une fille dont il découvre qu’elle était l’incarnation du Mal, dans toute sa complexité et sa détresse ? Quoi de plus troublant également que cet anti-héros qui finit lui aussi par ressembler au diable ? Hélas, malgré un dernier quart d’heure magnifique qui découvre plus élégamment – in extremis – les fissures des ténèbres, World of Kanako, se vautre dans la monstruosité, la vision d’une jeunesse stupide, déréglée et irrécupérable. A travers ce cynisme camouflé, par cette absence totale de distance et cette diabolisation faussement subversive du contemporain, World of Kanako trahit de douteux relents moralisateurs, ce qui le rend encore moins sympathique.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).