Si les nouveautés avaient tendance à nous décevoir depuis quelques éditions, cette édition 2019 est l’une des plus belles depuis des lustres.

Pour commencer, cette année, l’Etrange Festival propose quelques films de genre qui, faute d’être novateurs, ont le mérite d’illustrer leur sujet avec soin. Si se contenter d’illustrer constitue de toute évidence les limites de ces œuvres, nous ne pouvons malgré tout que louer le retour d’un cinéma sérieux, sans second degré, sans l’esprit geek qui a tant nui à la représentation du fantastique et de la peur pendant ces 20 dernières années.

Pour commencer, cette année, l’Etrange Festival propose quelques films de genre qui, faute d’être novateurs, ont le mérite d’illustrer leur sujet avec soin. Si se contenter d’illustrer constitue de toute évidence les limites de ces œuvres, nous ne pouvons malgré tout que louer le retour d’un cinéma sérieux, sans second degré, sans l’esprit geek qui a tant nui à la représentation du fantastique et de la peur pendant ces 20 dernières années.

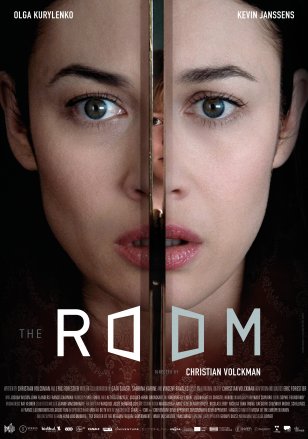

C’est notamment le cas de The Room, film concept aussi prenant qu’un bon épisode de la Twillight Zone qui a le mérite de tenir en haleine jusqu’au bout. « The Room », c’est cette pièce imaginée par Christian Volckman qui exauce le moindre souhait qu’on y formule, celle-ci matérialisant, à travers la métaphore fantastique, l’idée schopenhauerienne du désir comme lieu de l’aliénation – puisqu’insatiable et toujours renouvelé.

Kate et Matt, un jeune couple trentenaire, arrivent dans cette belle maison. La première séquence archétypique nous l’indique : si celle-ci n’est pas hantée, elle pourrait les avaler d’une bien autre façon.

La pièce qu’ils découvrent est maladroitement dissimulée, à peine condamnée, la clé facile à trouver. Matt n’aura qu’à penser à une bouteille de whisky pour que son vœu s’accomplisse. Pris aux jeux, Kate et Matt réclameront toujours plus, jusqu’à ce qu’ils espèrent enfin devenir parents. Hélas, les cadeaux offerts par la pièce subissent les affres du temps à une vitesse folle dès qu’on les sort à l’extérieur de la maison. Et oui, la vie est périssable. Tenant dans leur bras, un bébé devenu petit garçon en quelques secondes, le couple est happé dans le cauchemar. Le film propose un scénario astucieux qui multiplies les péripéties et les chausses trappes dans un joli vertige d’illusions, où les fantasmes des personnages finissent par effacer les contours du réel. Le tourbillon est efficace, perdant le spectateur avec ses héros qui ne comprennent plus s’ils sont dans le réel ou coincés dans le rêve imaginé par un autre. Si The Room est une œuvre qui part d’un argument assez fou et mystérieux, la forme, trop classique, ainsi que l’esthétique léchée manquent singulièrement de mystère et de folie. N’est pas Richard Matheson qui veut, qui dans « Button, Button » (adapté magnifiquement par Richard Kelly dans The Box) parvenait à offrir en deux pages un condensé de fantastique et de réflexion sur la condition humaine. Christian Volckman manque en effet un peu de modestie et échoue lorsqu’il cherche à être métaphysique. Il ne refera pas Solaris de Tarkovski. Il ne suffit pas de citer Nietzche ou d’appeler un personnage John Doe pour interroger le spectateur sur sa destinée, évoquer la peur de la mort, les dangers d’une vie dans le fantasme, ou encore les tentations d’une éducation en vase clos. Il lance des pistes, mais n’en fait pas grand-chose ou les traite de manière superficielle. Cependant The Room fait partie de ces œuvres agréables qu’on ne toisait pas si facilement dans les années 80, comme celles qui fleurissaient au cinéma Orient Express des Halles et qu’on se pressait d’aller découvrir avant qu’elles quittent les salles. Ne boudons pas notre plaisir, car il est bien là.

1BR, justement, obéit un peu au même principe. David Marmor, dont c’est le premier long métrage avoue s’être inspiré de ses démêlés immobiliers et de sa recherche d’appartement pour écrire son film, matérialisant et amplifiant dans la fiction ses terreurs intimes. L’adorable Janice (formidable Nicole Brydon Bloom), en froid avec son père remis en couple suite à la mort de sa mère, a quitté le domicile familial pour Los Angeles où elle recherche un appartement décent. Et lorsque sa candidature est retenue pour habiter un des logements d’une résidence de prestige, elle crie victoire, mais doit néanmoins dissimuler son chat, passant outre l’interdiction d’animaux. Tout est évidemment bien trop calme dans ce cadre idéal. Les voisins trop souriants, trop silencieux, trop normaux, dont un charmant jeune homme l’aborde avec empressement… David Marmor a le don pour installer une atmosphère très polanskienne, où les visages attentionnés cacheraient bien l’attente impatiente de l’an 1 de Rosemary‘s Baby ! Il distille un climat oppressant qui enserre Janice, en commençant par ces bruits de canalisation qui l’empêchent de dormir. Hélas, une fois que le mystère dévoilé, 1BR perd de son charme initial, tombant vite dans les archétypes du film de secte en étudiant les terrifiants mécanismes de cette communauté à la recherche d’un monde idéal. La sensation de déjà-vu, pas loin des représentations dystopiques, n’empêche pas le suspense de fonctionner, nous identifiant aux épreuves de cette héroïne qui il faut bien le dire, subit des souffrances croissantes. Mais il perd en singularité ce qu’il gagne en climax et les péripéties peu surprenantes ne font que reprendre des schémas déjà fort éprouvés. Reste une satire toujours plaisante de l’American Way Of Life, d’une vie contaminée derrière l’image du bonheur, et le portrait d’une Amérique trumpienne post-Carpenter, où « sécurisé » rime avec « sécuritaire », et où le « home sweet home » tant rêvé déguise bien des horreurs. Dans cette vision du monde, l’épidémie semble déjà bien avancée et il se pourrait bien que notre camarade de bureau soit un body snatcher ! Bien que décevant dans son évolution narrative, 1BR reste un thriller d’épouvante convaincant dans sa manière de faire basculer la réalité dans le cauchemar. De plus les ultimes images, formidables dans leur basculement, constituent à elles seules une bonne raison d’aller faire un tour du côté de cette délicieuse résidence.

1BR, justement, obéit un peu au même principe. David Marmor, dont c’est le premier long métrage avoue s’être inspiré de ses démêlés immobiliers et de sa recherche d’appartement pour écrire son film, matérialisant et amplifiant dans la fiction ses terreurs intimes. L’adorable Janice (formidable Nicole Brydon Bloom), en froid avec son père remis en couple suite à la mort de sa mère, a quitté le domicile familial pour Los Angeles où elle recherche un appartement décent. Et lorsque sa candidature est retenue pour habiter un des logements d’une résidence de prestige, elle crie victoire, mais doit néanmoins dissimuler son chat, passant outre l’interdiction d’animaux. Tout est évidemment bien trop calme dans ce cadre idéal. Les voisins trop souriants, trop silencieux, trop normaux, dont un charmant jeune homme l’aborde avec empressement… David Marmor a le don pour installer une atmosphère très polanskienne, où les visages attentionnés cacheraient bien l’attente impatiente de l’an 1 de Rosemary‘s Baby ! Il distille un climat oppressant qui enserre Janice, en commençant par ces bruits de canalisation qui l’empêchent de dormir. Hélas, une fois que le mystère dévoilé, 1BR perd de son charme initial, tombant vite dans les archétypes du film de secte en étudiant les terrifiants mécanismes de cette communauté à la recherche d’un monde idéal. La sensation de déjà-vu, pas loin des représentations dystopiques, n’empêche pas le suspense de fonctionner, nous identifiant aux épreuves de cette héroïne qui il faut bien le dire, subit des souffrances croissantes. Mais il perd en singularité ce qu’il gagne en climax et les péripéties peu surprenantes ne font que reprendre des schémas déjà fort éprouvés. Reste une satire toujours plaisante de l’American Way Of Life, d’une vie contaminée derrière l’image du bonheur, et le portrait d’une Amérique trumpienne post-Carpenter, où « sécurisé » rime avec « sécuritaire », et où le « home sweet home » tant rêvé déguise bien des horreurs. Dans cette vision du monde, l’épidémie semble déjà bien avancée et il se pourrait bien que notre camarade de bureau soit un body snatcher ! Bien que décevant dans son évolution narrative, 1BR reste un thriller d’épouvante convaincant dans sa manière de faire basculer la réalité dans le cauchemar. De plus les ultimes images, formidables dans leur basculement, constituent à elles seules une bonne raison d’aller faire un tour du côté de cette délicieuse résidence.

Le glaçant prologue de Who can kill a child ?, chef d’œuvre de N.I.Serrador enchainait les images d’archives d’enfants meurtris traversant les guerres adultes, souffrant à travers le monde, subissant la famine ou les holocaustes. C’était pour le cinéaste un prélude au spectacle qui allait suivre de bambins devenus désormais des monstres par réaction, et s’amusant à leur tour à « jouer » avec les adultes. Quarante ans plus tard, voici Monos, et le constat n’a fait qu’empirer. Les enfants font la guerre, ils sont engagés par les adultes pour combattre. Si Monos lui, ne s’envisage pas comme une métaphore fantastique – ou en tout cas de manière plus diffuse -, il affirme sa continuité avec le film de Serrador, comme s’il poursuivait sa réflexion en déplaçant 30 ans après ses enfants dans un autre paysage, dans un lieu tout aussi indéfini, un décor parabole, un îlot perdu entre la réalité et l’imaginaire. Les jeunes protagonistes de Monos sont sous les ordres de « l’organisation » qui les charge de surveiller au sein de montagnes arides une otage américaine. Laissés seuls à eux-mêmes la plupart du temps, un sergent instructeur de la taille d’un nain arrive régulièrement sur son cheval, sa silhouette se détachant sur l’horizon, pour les entraîner physiquement et leur donner des ordres. Monos offre des visions primitives, des images surréelles, et nous interroge plus qu’il donne de réponses, nous donne plus à respirer qu’à comprendre. La première séquence cerne instantanément leur chair et leurs paradoxes, entre leur violence et leur fragilité. Il y a dans Monos, cette même propension que chez Reygadas à capter le charnel offensif en une frontalité cosmique, qui nous fait tout autant capter les soubresauts de ses personnages que ceux de l’univers. Sueur, courbatures, mouvement de respiration à l’unisson des pulsations des éléments. Les héros semblent faire corps avec la terre, qu’ils s’étreignent, s’amusent, se battent ou mordent la poussière, et à l’instar du cinéaste mexicain, Alejandro Landes, alterne plan serrés sur eux ou plan d’ensemble qui les perd dans l’espace infini. Lorsqu’ils pénétreront dans la forêt, ils seront avalés par les arbres, confondus à eux, rappelant le panthéisme de La Forêt d’Emeraude. Monos n’est pas le spectacle complaisant d’enfants tuant ou s’entre-tuant, car s’il y a bien une chose que le cinéaste montre bien, c’est leur peur juvénile. C’est bien là, la différence avec Sa majesté des mouches, cité ouvertement dans le film qui révélait l’extrême violence de la jeunesse aristocratique anglaise libérée lorsque l’ordre social n’existe plus. Ici les adolescents ne trouvent pas dans leur solitude et la disparition des gardiens de l’éducation, le désir de gouverner, de recréer des castes. Manipulés, conditionnés au Mal comme une drogue, ils n’éprouvent aucun plaisir à tuer, juste un instinct de survie presque animal, qui les mène vers les combats de chefs de la loi du plus fort. Hagards, ils reproduisent les mécanismes de domination qu’on leur a inculqué. Ils ne vivent que dans la survie et le désir de l’affranchissement, la terreur de la mort ou du châtiment guidant leurs actes : courageux ou lâches. Pourtant, et c’est là que Monos déclare sa noirceur, la cruauté les a pour la plupart contaminés, leurs yeux fous passés de l’autre côté les conduisant au passage à l’acte. Hors de la morale, la caméra les observe sans les juger. Plein d’empathie pour eux, Alejandro Landes saisit au vol le désir d’amour qui explose, celui d’une enfance volée, d’une affection parentale mutilée. Il capte leurs sourires et leurs expressions encore empreintes de pureté, leurs gestes incertains dans des moments furtifs et intenses, pleins de douceur. Sa mise en scène laisse le souffle coupé, au service d’une narration qui évolue d’un ton et d’un rythme à l’autre avec virtuosité, du temps suspendu dans les paysages nus à la fureur du survival, renvoyant à nouveau à Boorman, à la fureur liquide de Délivrance. Difficile évidemment de ne pas citer Werner Herzog où la quête dans le pays sauvage faisait exploser la sauvagerie humaine, difficile de ne pas se remémorer Aguirre confondant le cinéma pareillement à l’expérience limite, et à la lancinante balade. Monos envisage le primitif sans jamais perdre de vue son humanité, sa compassion. Observant ses âmes perdues comme un Joseph Conrad, il plonge dans leurs ténèbres intimes. Pour envelopper ce chant lancinant, la géniale partition de Mica Levi (Under The Skin) se partage entre striures sonore et nappes brumeuses. A la fois hypnotique et terrifiant, tendu et envoûtant, Monos parvient par ce va-et-vient entre le concret et le sybillin, en un réalisme magique hallucinant, à nous faire éprouver la réalité d’un monde qui envoie ses enfants se faire exterminer. L’un des chocs du festival.

Le glaçant prologue de Who can kill a child ?, chef d’œuvre de N.I.Serrador enchainait les images d’archives d’enfants meurtris traversant les guerres adultes, souffrant à travers le monde, subissant la famine ou les holocaustes. C’était pour le cinéaste un prélude au spectacle qui allait suivre de bambins devenus désormais des monstres par réaction, et s’amusant à leur tour à « jouer » avec les adultes. Quarante ans plus tard, voici Monos, et le constat n’a fait qu’empirer. Les enfants font la guerre, ils sont engagés par les adultes pour combattre. Si Monos lui, ne s’envisage pas comme une métaphore fantastique – ou en tout cas de manière plus diffuse -, il affirme sa continuité avec le film de Serrador, comme s’il poursuivait sa réflexion en déplaçant 30 ans après ses enfants dans un autre paysage, dans un lieu tout aussi indéfini, un décor parabole, un îlot perdu entre la réalité et l’imaginaire. Les jeunes protagonistes de Monos sont sous les ordres de « l’organisation » qui les charge de surveiller au sein de montagnes arides une otage américaine. Laissés seuls à eux-mêmes la plupart du temps, un sergent instructeur de la taille d’un nain arrive régulièrement sur son cheval, sa silhouette se détachant sur l’horizon, pour les entraîner physiquement et leur donner des ordres. Monos offre des visions primitives, des images surréelles, et nous interroge plus qu’il donne de réponses, nous donne plus à respirer qu’à comprendre. La première séquence cerne instantanément leur chair et leurs paradoxes, entre leur violence et leur fragilité. Il y a dans Monos, cette même propension que chez Reygadas à capter le charnel offensif en une frontalité cosmique, qui nous fait tout autant capter les soubresauts de ses personnages que ceux de l’univers. Sueur, courbatures, mouvement de respiration à l’unisson des pulsations des éléments. Les héros semblent faire corps avec la terre, qu’ils s’étreignent, s’amusent, se battent ou mordent la poussière, et à l’instar du cinéaste mexicain, Alejandro Landes, alterne plan serrés sur eux ou plan d’ensemble qui les perd dans l’espace infini. Lorsqu’ils pénétreront dans la forêt, ils seront avalés par les arbres, confondus à eux, rappelant le panthéisme de La Forêt d’Emeraude. Monos n’est pas le spectacle complaisant d’enfants tuant ou s’entre-tuant, car s’il y a bien une chose que le cinéaste montre bien, c’est leur peur juvénile. C’est bien là, la différence avec Sa majesté des mouches, cité ouvertement dans le film qui révélait l’extrême violence de la jeunesse aristocratique anglaise libérée lorsque l’ordre social n’existe plus. Ici les adolescents ne trouvent pas dans leur solitude et la disparition des gardiens de l’éducation, le désir de gouverner, de recréer des castes. Manipulés, conditionnés au Mal comme une drogue, ils n’éprouvent aucun plaisir à tuer, juste un instinct de survie presque animal, qui les mène vers les combats de chefs de la loi du plus fort. Hagards, ils reproduisent les mécanismes de domination qu’on leur a inculqué. Ils ne vivent que dans la survie et le désir de l’affranchissement, la terreur de la mort ou du châtiment guidant leurs actes : courageux ou lâches. Pourtant, et c’est là que Monos déclare sa noirceur, la cruauté les a pour la plupart contaminés, leurs yeux fous passés de l’autre côté les conduisant au passage à l’acte. Hors de la morale, la caméra les observe sans les juger. Plein d’empathie pour eux, Alejandro Landes saisit au vol le désir d’amour qui explose, celui d’une enfance volée, d’une affection parentale mutilée. Il capte leurs sourires et leurs expressions encore empreintes de pureté, leurs gestes incertains dans des moments furtifs et intenses, pleins de douceur. Sa mise en scène laisse le souffle coupé, au service d’une narration qui évolue d’un ton et d’un rythme à l’autre avec virtuosité, du temps suspendu dans les paysages nus à la fureur du survival, renvoyant à nouveau à Boorman, à la fureur liquide de Délivrance. Difficile évidemment de ne pas citer Werner Herzog où la quête dans le pays sauvage faisait exploser la sauvagerie humaine, difficile de ne pas se remémorer Aguirre confondant le cinéma pareillement à l’expérience limite, et à la lancinante balade. Monos envisage le primitif sans jamais perdre de vue son humanité, sa compassion. Observant ses âmes perdues comme un Joseph Conrad, il plonge dans leurs ténèbres intimes. Pour envelopper ce chant lancinant, la géniale partition de Mica Levi (Under The Skin) se partage entre striures sonore et nappes brumeuses. A la fois hypnotique et terrifiant, tendu et envoûtant, Monos parvient par ce va-et-vient entre le concret et le sybillin, en un réalisme magique hallucinant, à nous faire éprouver la réalité d’un monde qui envoie ses enfants se faire exterminer. L’un des chocs du festival.

Il faut bien un petit nanar pour modérer les enthousiasmes. Heureusement, catastrophe à tous les étages, Paradise Hills est là. Toujours partant pour les bluettes et les contes de fées, attiré depuis Pique-Nique à Hanging Rock, par les jeunes filles en fleur faisant voguer leurs robes blanches en extérieur j’y allais confiant. Grand mal m’en a pris. A l’instar de cette vague de film d’épouvante post Anne Rice qui confondait les châteaux embrumés de la littérature anglaise et les soirées où Mylène Farmer danse avec Robert Smith, le conte de fée est régulièrement affilié à la fantasy sirupeuse, ce que fait sans sourciller Alice Waddington, avec une candeur qui forcerait le respect. Avec une direction artistique aussi atroce – Cendrillon rencontre Holiday on Ice – il n’y a rien à sauver. Caresser dans le sens du poil avec un plumeau rose, des gentilles licornes et fifilles qui croient au prince charmant c’est se tromper de registre ! Tout conte de fée qui fuit la cruauté manque son objectif, sauf lorsqu’il était édifiant pour élever les aristocrates et en faire des femmes soumises. Dans le rôle d’Angelina Jolie dans Maléfique, Milla Jovovich fait ce qu’elle peut pour avoir l’air diabolique : ça n’est probablement pas avec ce personnage qu’elle redorera le blason de sa bien piteuse carrière. Le sujet de Paradise Hills pourrait être d’une grande violence : des jeunes femmes envoyées par leurs familles sur une île pour en faire des femmes parfaites est un argument dystopique intéressant, sauf que le spectacle est aussi aseptisé que la société « idéale » dénoncée. Doté de costumes à la Hunger Games et couleurs moches, cherchant à se rattraper avec un message-twist social de dernière minute, Paradise Hills, c’est un peu Gattaca revisité par Le Lagon Bleu. Non, le conte de fée gentil n’excuse pas d’être aussi tarte et niais que Twillight. Comme il faut bien que ce soit post #metoo, la frêle héroïne se libère du patriarcat et du joug masculin après être tombé dans les bras du mec qui a l’air le plus Ken de l’assistance. Un imposteur évidemment ! Même affranchie, elle gardera son regard nunuche (avec un peu de colère dans les yeux) jusqu’au bout. Imaginez un peu Starship Troopers au premier degré et vous aurez une idée du résultat. Un film très fidèle à son affiche.

Il faut bien un petit nanar pour modérer les enthousiasmes. Heureusement, catastrophe à tous les étages, Paradise Hills est là. Toujours partant pour les bluettes et les contes de fées, attiré depuis Pique-Nique à Hanging Rock, par les jeunes filles en fleur faisant voguer leurs robes blanches en extérieur j’y allais confiant. Grand mal m’en a pris. A l’instar de cette vague de film d’épouvante post Anne Rice qui confondait les châteaux embrumés de la littérature anglaise et les soirées où Mylène Farmer danse avec Robert Smith, le conte de fée est régulièrement affilié à la fantasy sirupeuse, ce que fait sans sourciller Alice Waddington, avec une candeur qui forcerait le respect. Avec une direction artistique aussi atroce – Cendrillon rencontre Holiday on Ice – il n’y a rien à sauver. Caresser dans le sens du poil avec un plumeau rose, des gentilles licornes et fifilles qui croient au prince charmant c’est se tromper de registre ! Tout conte de fée qui fuit la cruauté manque son objectif, sauf lorsqu’il était édifiant pour élever les aristocrates et en faire des femmes soumises. Dans le rôle d’Angelina Jolie dans Maléfique, Milla Jovovich fait ce qu’elle peut pour avoir l’air diabolique : ça n’est probablement pas avec ce personnage qu’elle redorera le blason de sa bien piteuse carrière. Le sujet de Paradise Hills pourrait être d’une grande violence : des jeunes femmes envoyées par leurs familles sur une île pour en faire des femmes parfaites est un argument dystopique intéressant, sauf que le spectacle est aussi aseptisé que la société « idéale » dénoncée. Doté de costumes à la Hunger Games et couleurs moches, cherchant à se rattraper avec un message-twist social de dernière minute, Paradise Hills, c’est un peu Gattaca revisité par Le Lagon Bleu. Non, le conte de fée gentil n’excuse pas d’être aussi tarte et niais que Twillight. Comme il faut bien que ce soit post #metoo, la frêle héroïne se libère du patriarcat et du joug masculin après être tombé dans les bras du mec qui a l’air le plus Ken de l’assistance. Un imposteur évidemment ! Même affranchie, elle gardera son regard nunuche (avec un peu de colère dans les yeux) jusqu’au bout. Imaginez un peu Starship Troopers au premier degré et vous aurez une idée du résultat. Un film très fidèle à son affiche.

A la vision de The Wretched, soit on décide de grommeler qu’on a vu ça 1000 fois (gneu, gneu, gneu, les clichés…), soit on se félicite les Pierce Brothers (réalisateurs d’un pourtant très oubliable Dead Heads) livrent un vrai film d’épouvante dans une tradition qui s’est perdue, celle des années 80 que ce soit dans sa narration, son sens de la péripétie ou sa construction – du prologue à l’épilogue – avec ses ados sympas qui découvrent un secret qu’il ne faudrait pas et ses charmantes incohérences. Et Sa cruauté également ! Car si le mal fait aux enfants au cinéma vous dérange, passez votre chemin : la sorcière de The Wretched se plait à les croquer sans ménager vos âmes sensibles. Le prologue n’était pourtant pas très engageant, promettant un amas de clichés comme ils sont légion dans les direct-to-dvd. Précédée d’un « il y a 35 ans », une scène horrifique vite emballée introduit une future victime dans une maison déserte : découverte horrible dans une cave, puis la porte se referme sur ses cris d’agonie. Cette ouverture constitue en réalité une jolie feinte de la part des réalisateurs pour lancer le suspense, et pour nous avouer avec humour que si tout commence en 1984, la suite ne s’inscrira pas dans la tendance actuelle du retour des walkmans et des courses à vélo : ce sera une histoire de notre époque, avec des héros possédant des smartphones, et capable de faire à toute vitesse des recherches sur google images. A l’ancienne certes, mais sans une once de tentation nostalgique ! Dès lors, les Pierce Brothers déroulent leur intrigue en toute modestie, naviguant avec délice au milieu des poncifs du genre, non pour leur rendre hommage mais s’inscrire dans une pure tradition de l’horreur, un mode de narration archaïque où le spectateur, moins aux aguets de l’invraisemblance, en suspension consentie de l’incrédulité, se contente avec délectation de jouer le jeu, de trembler avec le héros, de craindre pour son sort, et d’espérer qu’il fera le bon choix de petite copine. Attend-on une ultime surprise finale lorsque les personnages s’imaginent que « tout est fini » ? Elle sera là. A ce stade, le déjà-vu devient une déclaration d’amour. Parfaitement mené, avec sa très belle mise en scène, The Wretched n’en met pas plein la vue en permanence et apprécie aussi les zones d’ombre. Il se plait à multiplier les ellipses, à ménager la frustration en interrompant net les scènes en plein climax, alors qu’on espérait en voir plus. C’est une œuvre ludique, un peu farceuse avec son spectateur, mais qui ne sombre jamais dans la distance geek, s’attachant à raconter son histoire à la fois avec légèreté et respect. Un beau conte païen qui évoque les arbres dans lesquels sommeillent bien des maléfices renvoyant souvent à la trivialité du mésestimé The Guardian (La nurse) de William Friedkin et rappelant également parfois l’excellent The Hallow (Le Sanctuaire) de Corin Hardy. A l’heure où tout se doit d’être spectaculaire et montré, où les résolutions pour se débarrasser du monstre se révèlent régulièrement interminables, The Wretched ne montre que très rarement sa créature, et fuit l’apothéose qui n’en finit pas. Il provoque le plaisir majeur du film mineur, c’est à dire qui ose la peur premier degré, spontanément, sincèrement. Le genre de film qui faisait la beauté du festival d’Avoriaz, sans sous texte, sans symbolique lourde… Cette capacité de divertir simplement s’est un peu perdue. Une joie simple et essentielle : celle de retrouver nos monstres cachés sous le lit, dans nos livres, nos fantasmes enfantins. J’avais un sourire de gamin pendant tout le film. Mon seul regret, m’apercevoir quand la lumière s’est rallumée qu’en fait, je n’avais plus 14 ans ! Le gros » feel good » du festival.

A la vision de The Wretched, soit on décide de grommeler qu’on a vu ça 1000 fois (gneu, gneu, gneu, les clichés…), soit on se félicite les Pierce Brothers (réalisateurs d’un pourtant très oubliable Dead Heads) livrent un vrai film d’épouvante dans une tradition qui s’est perdue, celle des années 80 que ce soit dans sa narration, son sens de la péripétie ou sa construction – du prologue à l’épilogue – avec ses ados sympas qui découvrent un secret qu’il ne faudrait pas et ses charmantes incohérences. Et Sa cruauté également ! Car si le mal fait aux enfants au cinéma vous dérange, passez votre chemin : la sorcière de The Wretched se plait à les croquer sans ménager vos âmes sensibles. Le prologue n’était pourtant pas très engageant, promettant un amas de clichés comme ils sont légion dans les direct-to-dvd. Précédée d’un « il y a 35 ans », une scène horrifique vite emballée introduit une future victime dans une maison déserte : découverte horrible dans une cave, puis la porte se referme sur ses cris d’agonie. Cette ouverture constitue en réalité une jolie feinte de la part des réalisateurs pour lancer le suspense, et pour nous avouer avec humour que si tout commence en 1984, la suite ne s’inscrira pas dans la tendance actuelle du retour des walkmans et des courses à vélo : ce sera une histoire de notre époque, avec des héros possédant des smartphones, et capable de faire à toute vitesse des recherches sur google images. A l’ancienne certes, mais sans une once de tentation nostalgique ! Dès lors, les Pierce Brothers déroulent leur intrigue en toute modestie, naviguant avec délice au milieu des poncifs du genre, non pour leur rendre hommage mais s’inscrire dans une pure tradition de l’horreur, un mode de narration archaïque où le spectateur, moins aux aguets de l’invraisemblance, en suspension consentie de l’incrédulité, se contente avec délectation de jouer le jeu, de trembler avec le héros, de craindre pour son sort, et d’espérer qu’il fera le bon choix de petite copine. Attend-on une ultime surprise finale lorsque les personnages s’imaginent que « tout est fini » ? Elle sera là. A ce stade, le déjà-vu devient une déclaration d’amour. Parfaitement mené, avec sa très belle mise en scène, The Wretched n’en met pas plein la vue en permanence et apprécie aussi les zones d’ombre. Il se plait à multiplier les ellipses, à ménager la frustration en interrompant net les scènes en plein climax, alors qu’on espérait en voir plus. C’est une œuvre ludique, un peu farceuse avec son spectateur, mais qui ne sombre jamais dans la distance geek, s’attachant à raconter son histoire à la fois avec légèreté et respect. Un beau conte païen qui évoque les arbres dans lesquels sommeillent bien des maléfices renvoyant souvent à la trivialité du mésestimé The Guardian (La nurse) de William Friedkin et rappelant également parfois l’excellent The Hallow (Le Sanctuaire) de Corin Hardy. A l’heure où tout se doit d’être spectaculaire et montré, où les résolutions pour se débarrasser du monstre se révèlent régulièrement interminables, The Wretched ne montre que très rarement sa créature, et fuit l’apothéose qui n’en finit pas. Il provoque le plaisir majeur du film mineur, c’est à dire qui ose la peur premier degré, spontanément, sincèrement. Le genre de film qui faisait la beauté du festival d’Avoriaz, sans sous texte, sans symbolique lourde… Cette capacité de divertir simplement s’est un peu perdue. Une joie simple et essentielle : celle de retrouver nos monstres cachés sous le lit, dans nos livres, nos fantasmes enfantins. J’avais un sourire de gamin pendant tout le film. Mon seul regret, m’apercevoir quand la lumière s’est rallumée qu’en fait, je n’avais plus 14 ans ! Le gros » feel good » du festival.

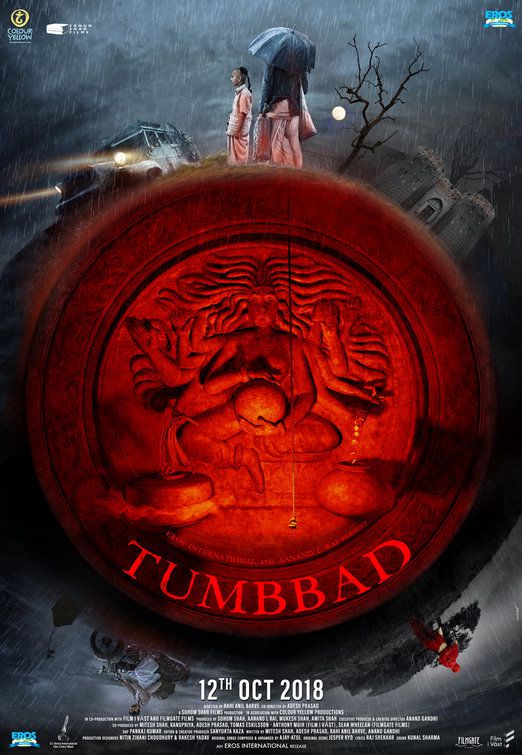

Et maintenant, rendez-vous avec les légendes ancestrales de l’Inde, faites de déesses et de leurs fils maudits. Tumbaad est l’ambitieux projet de Rahi Anil Barve depuis 1993. Il en écrivit un premier jet alors qu’il avait 18 ans, avant d’en dessiner 700 pages en storyboard. Après de nombreux déboires, il en tourne une première version en 2005. Mais son co-réalisateur Adesh Prasad et lui, insatisfaits du résultat sur la table de montage, décident de le réécrire intégralement puis de le filmer à nouveau en 2015. Voici donc enfin, Tumbaad véritable plongée dans l’univers mythologique des légendes de l’Inde, et c’est sans doute cette dimension authentique et dépaysante qui passionne le plus dans le long-métrage. Rahi Anil Barve raconte sans ironie, sur trois générations ce conte horrifique dans lequel les héros tentent de récupérer au péril de leur vie un trésor auprès d’un démon millénaire. Le monstre cherchant à dévorer tout ceux qu’ils l’invoquent, ce serait trop facile s’il suffisait de tirer sur sa culotte d’où s’échappent les pièces d’or. S’il les mord, il les transforme en créatures errantes et vampires. Si l’histoire est née de l’imagination des scénaristes, de toute évidence elle s’inspire sans doute de nombreux contes indiens traditionnels. Formules magiques, incantations, rites à exécuter, poupée fétiches en pâte pour nourrir un démon gourmand. Cet imaginaire, fascinant de poésie et puissant dans son désir de transmission, de retour aux sources force le respect. On connaît les dimensions paraboliques du conte et les symboles ne manquent pas dans ce film, évoquant à la fois la cupidité transmise au fil des générations – voler le trésor à Tumbaad est le fil rouge qui tient le récit et traverse les époques – mais n’oubliant de se remémorer les tourments historiques, persistance d’une pauvreté au fil des époques et nécessité d’y remédier éternellement. Les castes privilégiées ne changent pas et le dernier chapitre s’inscrit dans le moment emblématique d’une partition de l’Inde organisée par l’empire colonial britannique. Si l’ambition des réalisateurs est admirable, le résultat, bien que toujours sympathique, n’est pas franchement convaincant. La faute à un scénario qui se répète, ne parvenant pas à se renouveler et à se conclure, ainsi qu’ une mise en scène un peu confuse et laborieuse au point qu’on ne comprenne parfois pas grand-chose à ce qui se déroule sous nos yeux. Résultat : l’ennui, malgré la photogénie des tableaux finit par s’installer. Reste que cela fait plaisir de voir un film qui prend au sérieux son sujet, sans les effets clipesques épileptiques à la Anurag Kashyap, qui minent souvent le cinéma de genre indien . De plus, rien que pour les apparitions et agressions du monstre dans ce décor rougeoyant de chair, entre cœur battant et vendre de la déesse-mère, Tumbaad vaut le détour. Elles sont magnifiques et constituent de superbes moments de vrai fantastique.

Et maintenant, rendez-vous avec les légendes ancestrales de l’Inde, faites de déesses et de leurs fils maudits. Tumbaad est l’ambitieux projet de Rahi Anil Barve depuis 1993. Il en écrivit un premier jet alors qu’il avait 18 ans, avant d’en dessiner 700 pages en storyboard. Après de nombreux déboires, il en tourne une première version en 2005. Mais son co-réalisateur Adesh Prasad et lui, insatisfaits du résultat sur la table de montage, décident de le réécrire intégralement puis de le filmer à nouveau en 2015. Voici donc enfin, Tumbaad véritable plongée dans l’univers mythologique des légendes de l’Inde, et c’est sans doute cette dimension authentique et dépaysante qui passionne le plus dans le long-métrage. Rahi Anil Barve raconte sans ironie, sur trois générations ce conte horrifique dans lequel les héros tentent de récupérer au péril de leur vie un trésor auprès d’un démon millénaire. Le monstre cherchant à dévorer tout ceux qu’ils l’invoquent, ce serait trop facile s’il suffisait de tirer sur sa culotte d’où s’échappent les pièces d’or. S’il les mord, il les transforme en créatures errantes et vampires. Si l’histoire est née de l’imagination des scénaristes, de toute évidence elle s’inspire sans doute de nombreux contes indiens traditionnels. Formules magiques, incantations, rites à exécuter, poupée fétiches en pâte pour nourrir un démon gourmand. Cet imaginaire, fascinant de poésie et puissant dans son désir de transmission, de retour aux sources force le respect. On connaît les dimensions paraboliques du conte et les symboles ne manquent pas dans ce film, évoquant à la fois la cupidité transmise au fil des générations – voler le trésor à Tumbaad est le fil rouge qui tient le récit et traverse les époques – mais n’oubliant de se remémorer les tourments historiques, persistance d’une pauvreté au fil des époques et nécessité d’y remédier éternellement. Les castes privilégiées ne changent pas et le dernier chapitre s’inscrit dans le moment emblématique d’une partition de l’Inde organisée par l’empire colonial britannique. Si l’ambition des réalisateurs est admirable, le résultat, bien que toujours sympathique, n’est pas franchement convaincant. La faute à un scénario qui se répète, ne parvenant pas à se renouveler et à se conclure, ainsi qu’ une mise en scène un peu confuse et laborieuse au point qu’on ne comprenne parfois pas grand-chose à ce qui se déroule sous nos yeux. Résultat : l’ennui, malgré la photogénie des tableaux finit par s’installer. Reste que cela fait plaisir de voir un film qui prend au sérieux son sujet, sans les effets clipesques épileptiques à la Anurag Kashyap, qui minent souvent le cinéma de genre indien . De plus, rien que pour les apparitions et agressions du monstre dans ce décor rougeoyant de chair, entre cœur battant et vendre de la déesse-mère, Tumbaad vaut le détour. Elles sont magnifiques et constituent de superbes moments de vrai fantastique.

N’y allons pas par quatre chemins : Dreamland est avant tout un festival Stephen McHattie. Tous les amateurs de son incroyable tronche burinée peuvent se ruer sur ce film Car avec son double rôle, à chaque fois qu’il est à l’image, il accapare l’écran, fascinant, il le vampirise de sa présence presque surnaturelle. Pour le reste, nous serons plus mesurés surtout si l’on garde en mémoire le formidable Pontypool que Bruce Mc Donald avait réalisé il y a plus de 10 ans avec sa perte des mots borgésienne et son enfer du vide. Bon sang, on était en droit d’espérer un résultat un peu moins bancal de la part du géniteur de Pontypool, qui en plus a repris le scénariste et auteur Tony Burgess et une partie des acteurs.

N’y allons pas par quatre chemins : Dreamland est avant tout un festival Stephen McHattie. Tous les amateurs de son incroyable tronche burinée peuvent se ruer sur ce film Car avec son double rôle, à chaque fois qu’il est à l’image, il accapare l’écran, fascinant, il le vampirise de sa présence presque surnaturelle. Pour le reste, nous serons plus mesurés surtout si l’on garde en mémoire le formidable Pontypool que Bruce Mc Donald avait réalisé il y a plus de 10 ans avec sa perte des mots borgésienne et son enfer du vide. Bon sang, on était en droit d’espérer un résultat un peu moins bancal de la part du géniteur de Pontypool, qui en plus a repris le scénariste et auteur Tony Burgess et une partie des acteurs.

Le cinéaste peaufine l’univers onirique – trop explicitement cité dans un titre finalement assez banal – qui fait perdre pied, éloignant de la logique usuelle. Mais cette fois-ci il lorgne plus vers l’esthétique surréaliste et l’hommage au film noir des années 50 pour l’écriture, avec ses privés, ses musiciens de jazz paumés, ses caïds caricaturaux, des contrats… Premier risque : courir plusieurs lièvres à la fois. Le résultat pêche, hésitant entre une certaine mélancolie et un humour outrancier qui sonne faux et tourne au ridicule. Ce désir de pastiche et de satire sociale dans lequel interfère la mythologie vampirique confine parfois au grand n’importe quoi. Chargé d’éliminer un musicien de jazz junkie qui est aussi son double, un tueur décide de ne pas honorer son contrat. Il se retourne contre son commanditaire lorsqu’il s’aperçoit que ce dernier tient un réseau pédophile où les jeunes filles sont vendues à la Haute Société, dominée par une Comtesse décadente (Juliette Lewis en Bathory new look et en roue libre) qui marie son frère vampire (ridicule Thomas Lemarquis), invitant à sa party tous les hauts dignitaires mondiaux. Dénonciation ? Divertissement ? Rêve éveillé ? Mélangeant la satire, les archétypes du polar et le songe, il s’emmêle les pinceaux. Pourtant Bruce Mc Donald possède un indéniable sens de l’atmosphère et la sensation de rêve hypnotique procure régulièrement la fascination d’une balade somnambule très séduisante, nous invitant à flotter dans son irréalité. Il peuple Dreamland de belles visions, entre son club en néons et ses jeunes filles tachées de sang. La grande déliquescence aristocratique offre également quelques beaux moments jusqu’au chaos final. De fait, contrairement à Pontypool, c’est un absurde presque à la Lanthimos qui domine, avec sa gamine qui traverse les pièces en comptant, poursuivant comme si de rien n’était sa marche au milieu des cadavres. Et ça, on aime ! Une œuvre intéressante et hétéroclite qui aurait dû délaisser son humour embarrassant pour privilégier son inquiétante étrangeté.

La suite au prochain épisode avec quelques pépites (The Mute) et quelques déceptions (Knives and Skin) au programme…

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).