L’émotion était palpable, hier soir, dans la salle 500 du Forum des Images, pour l’ouverture de la 26ème édition de L’Etrange Festival. Tant du côté des organisateurs que des spectateurs, était prise la pleine mesure du privilège de pouvoir assister en cette rentrée 2020 à un festival de cinéma tel qu’il devrait toujours se dérouler, c’est-à-dire en salle. La foi de l’équipe et la fidélité du public se rencontrèrent hier pour lancer avec enthousiasme ce nouveau demi-siècle de découvertes, de coups de cœur, de propositions audacieuses, sans frontières. Une fois les règles sanitaires amadouées, ne reste que le plaisir de faire connaissance avec les œuvres sélectionnées. Quelle satisfaction et quelle surprise, aussi, donc, de pouvoir déclarer ouverte cette 26ème édition ! Notre fierté n’en est que plus grande d’être pour la première fois partenaires du festival. C’est parti pour douze jours d’images, d’émotions et de frissons !

Au menu de ce premier compte-rendu : deux films de la compétition internationale, en lice pour le Grand Prix Nouveau Genre, avec pour protagonistes une reine guerrière au cœur d’une épopée historique et une tueuse à gages exécutant ses contrats en s’immisçant dans le corps d’autres personnes…

Le film kazakh Tomiris avait l’honneur d’ouvrir le festival en présentant la vie et l’œuvre de Tomyris, héritière de la tribu des Massagètes, aux prises avec le redoutable et puissant Empire perse au VIème siècle avant J.-C. Puisant dans les écrits d’Hérodote, ce récit présenté comme véridique dresse le portrait d’une héroïne hors du commun, au sein d’une société dont on sait peu qu’elle comportait autant de guerrières, rompues au maniement des armes, à la lutte et à la conquête. Issue d’une lignée noble, Tomyris fut amenée à exercer de hautes fonctions, animée par une rage inextinguible au fil des deuils de proches assassinés par d’autres clans, prêts à tout pour accéder au pouvoir. Nous suivons ainsi la vie de Tomyris, depuis sa naissance la rendant orpheline de mère, jusqu’à sa victoire étincelante contre Cyrus le Grand, libérant son peuple du spectre de son expansion tyrannique. Almira Tursyn prête son visage sculptural et son attitude digne à cette reine remarquable, intègre, courageuse. Il ne faudra cependant pas attendre autre chose du film qu’une grande fresque historique et guerrière, ne s’éloignant que peu du cahier des charges attendu, entre complots déjoués et barbarie subie, traîtres démasqués et espoirs enfuis, au gré d’une chronologie linéaire encore affadie par une réalisation relativement classique et une musique omniprésente. Se détachent de cet ensemble, plaisant à défaut d’être captivant, la présence de Tomyris l’exemplaire, les paysages de steppes et les costumes massagètes qui offrent un théâtre différent des épopées que l’on connaît, et ce mystérieux lion ailé tout de braises constitué, qui avec ses allures de créature mythologique incarne l’ennemi, réel et intérieur, de Tomyris. Les scènes les opposant auraient pu sans mal durer plus longtemps ou être développées, car l’idée était belle et rompait avec réussite avec le sérieux de la réalité par ailleurs dépeinte. En ouverture, donc, un dépaysement de bonne facture.

Le film kazakh Tomiris avait l’honneur d’ouvrir le festival en présentant la vie et l’œuvre de Tomyris, héritière de la tribu des Massagètes, aux prises avec le redoutable et puissant Empire perse au VIème siècle avant J.-C. Puisant dans les écrits d’Hérodote, ce récit présenté comme véridique dresse le portrait d’une héroïne hors du commun, au sein d’une société dont on sait peu qu’elle comportait autant de guerrières, rompues au maniement des armes, à la lutte et à la conquête. Issue d’une lignée noble, Tomyris fut amenée à exercer de hautes fonctions, animée par une rage inextinguible au fil des deuils de proches assassinés par d’autres clans, prêts à tout pour accéder au pouvoir. Nous suivons ainsi la vie de Tomyris, depuis sa naissance la rendant orpheline de mère, jusqu’à sa victoire étincelante contre Cyrus le Grand, libérant son peuple du spectre de son expansion tyrannique. Almira Tursyn prête son visage sculptural et son attitude digne à cette reine remarquable, intègre, courageuse. Il ne faudra cependant pas attendre autre chose du film qu’une grande fresque historique et guerrière, ne s’éloignant que peu du cahier des charges attendu, entre complots déjoués et barbarie subie, traîtres démasqués et espoirs enfuis, au gré d’une chronologie linéaire encore affadie par une réalisation relativement classique et une musique omniprésente. Se détachent de cet ensemble, plaisant à défaut d’être captivant, la présence de Tomyris l’exemplaire, les paysages de steppes et les costumes massagètes qui offrent un théâtre différent des épopées que l’on connaît, et ce mystérieux lion ailé tout de braises constitué, qui avec ses allures de créature mythologique incarne l’ennemi, réel et intérieur, de Tomyris. Les scènes les opposant auraient pu sans mal durer plus longtemps ou être développées, car l’idée était belle et rompait avec réussite avec le sérieux de la réalité par ailleurs dépeinte. En ouverture, donc, un dépaysement de bonne facture.

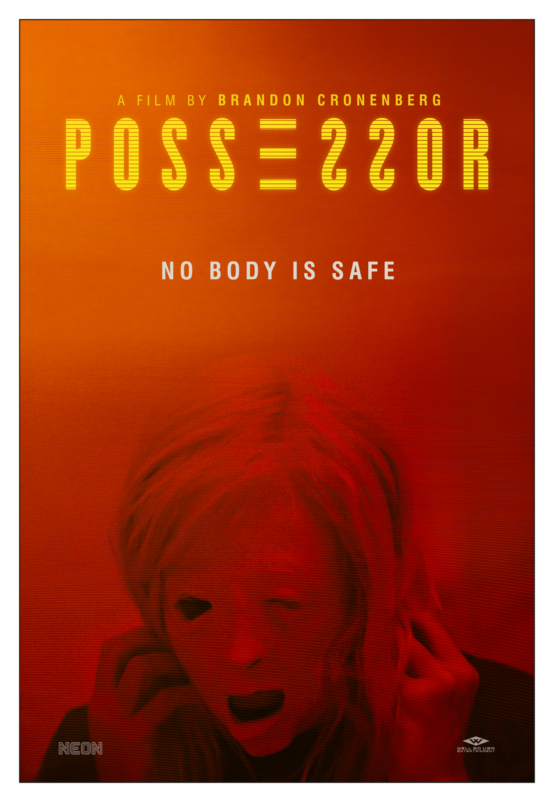

Présenté dans sa director’s cut – il est probable que si le film bénéficie d’une sortie en salles il sera édulcoré de quelques sanglantes visions – Possessor a cette capacité à nous happer et à ne nous relâcher, quelque peu sonné, que bien après son générique de fin. Les similitudes de style peuvent être gênantes entre créateurs, comme mettant en évidence une difficulté à trouver un ton propre. Dans le cas des Cronenberg, la dimension familiale d’héritage remet cela en question. Père et fils affectionnant les organismes étranges et les innovations technologiques aussi passionnantes qu’effrayantes, il n’est ni réducteur ni péjoratif de parler pour Brandon Cronenberg d’une continuation de l’œuvre de son père, qui plus est dans la mesure où, même s’il compte encore trop peu d’œuvres à son actif pour que l’on puisse complétement cerner son style, il développe aussi sa forme propre, initiée avec le relativement mal aimé Antiviral, et poursuivie ici avec un film qui s’apparente à un souffle d’air glacé, saisissant, perturbant, intrigant, et somme toute inconfortable.

Dans le monde de Possessor nous n’avons pas de repères. Il y existe des technologies que nous ignorons, la plupart des décors, des métiers, futuristes pour nous, font ici partie du quotidien. C’est une sorte d’utopie qui ressemble à notre monde mais s’en écarte aussi beaucoup, et Brandon Cronenberg fait d’emblée le choix de nous y propulser sans ménagement, sans mode d’emploi. C’est à nous de rassembler des éléments pour comprendre, pour habiter ce monde, quitte à parfois accepter que les notions abordées nous dépassent, à la manière d’étrangers découvrant une autre civilisation. Il n’est pas suffisant de dire que Tasya Vos, l’héroïne incarnée par une Andrea Riseborough encore une fois atypique après son rôle dans Mandy de Panos Cosmatos, exécute pour le compte d’une entreprise secrète des contrats déguisés en meurtre et suicide en occupant grâce à des implants cérébraux et une technologie de pointe qui restera définitivement opaque, le corps du futur faux suicidé. Ce grossier résumé empêcherait de capturer l’atmosphère tendue, inquiétante, vertigineuse parfois, que la nature de cette technologie, son utilisation et ses implications génèrent en termes visuels et métaphysiques.

Dans tout ce qui nous échappe se loge la connivence que nous allons pouvoir développer avec l’héroïne qui, en dépit de ses qualifications et de sa maîtrise de l’outil, devient la proie d’un dysfonctionnement duquel émerge le spectre non seulement d’un échec de la mission qui lui est confiée, mais également de son intégrité psychique. Parfaitement au fait des risques encourus, et cernée par une culpabilité familiale nourrie par ses absences fréquentes de la maison, Tasya ne raccroche pourtant pas. Comme mue par des pulsions de violence et d’autodestruction, elle se jette dans la gueule du loup en acceptant une nouvelle mission. Si un rythme lent peut souvent sembler poseur et une froideur des émotions empêcher toute empathie, ces caractéristiques sont dans Possessor les véhicules d’une peinture déshumanisée de la société, comme une anomalie irrémédiable, une pâle copie sans relief d’un monde vivant qui aurait désormais perdu toute gaieté, toute simplicité, pour se vautrer dans l’absurdité. Tasya en est la représentante, s’accrochant à quelques éclats d’humanité, considérés par sa directrice – incarnée par une impeccable Jennifer Jason Leigh échappée de eXistenZ – comme un danger pour son efficacité, mais in fine rattrapée par une dépersonnalisation fatale.

Le monde dépeint dans Possessor peut se voir comme le résultat des expérimentations fusionnant dans Crash de David Cronenberg l’humain et la technologie. Le regard à la fois triste et éteint de Tasya semble dire « Mais où en sommes-nous arrivés ? » Hé bien exactement là où la conquête humaine nous a menés. Captive dans un corps qui n’est doublement pas le sien, notre tueuse ne peut intégrer plus avant les événements : plus elle tente de garder le contrôle plus son esprit vacille. Sacrifiée pour des enjeux plus juteux qu’une vie humaine, elle est condamnée à sombrer, son corps physique immobilisé sous un casque effrayant, son être putatif recouvert d’un masque écœurant, son esprit éparpillé comme les cervelles qu’elle fait exploser. Possessor est traversé de visions particulièrement gores et violentes qui sont l’expression du déchaînement des pulsions de Tasya, d’autant plus difficiles à supporter pour elle qu’elle ne parvient plus à ouvrir son parachute consistant à retourner l’arme contre elle-même, autrement dit à ce moment l’hôte suicidaire qu’elle incarne. Brandon Cronenberg traduit stylistiquement ce magma de la pensée par un maelstrom d’images saccadées, mélange de visions, de souvenirs, de déformations du réel aux allures de film expérimental. Aux postes-clé de l’image et du son il est parfaitement secondé par Karim Hussain à la photographie et Jim Williams à la composition musicale. Le premier baigne le film de teintes froides et délavées, tout en faisant ressortir notamment le rouge du sang et des visions, tandis que le second offre une partition trouvant la juste distance entre l’accompagnement de la tension et une étrangeté rugueuse. Habité, glaçant et glissant, Possessor entremêle l’humain et la machine, le cérébral et le viscéral pour donner naissance à une expérience paradoxalement très sensorielle, magnétique.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).