Il y a quelque chose de délirant au royaume de l’Étrange

On ne pouvait rêver plus beau doublé que les projections consécutives du film de Matthew Rankin Le Vingtième Siècle et la dernière folie de Lloyd Kaufman, Shakespeare’s Sh*tstorm, présentés tous deux dans la section Mondovision. Vous avez demandé l’absurde à tous les étages ? C’est parti.

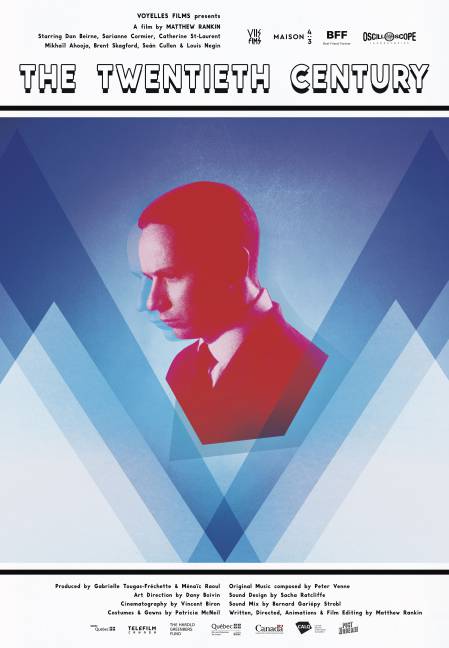

La page de présentation du film de Matthew Rankin Le Vingtième Siècle donnait bigrement envie : une dystopie, un grain d’image et des couleurs saturées laissant augurer un régal visuel, un réalisateur originaire de Winnipeg, où vit également le jour le passionnant Guy Maddin, tout cela fleurait bon le voyage en contrées cinématographiques atypiques. Le résultat fut à la hauteur de l’attente, Le Vingtième Siècle est un projet surprenant de bout en bout, drôle, caustique, poétique. Nous sommes à Toronto en 1899 et le jeune Will Lyon Mackenzie King est en lice pour le poste de Premier Ministre canadien. Outre les épreuves et les déconvenues liées à cette quête, il rencontre finalement la femme que sa mère avait vue en rêve pour lui. Mais le jeune homme n’est pas au bout de ses peines, à l’heure où deux clans politiques se disputent l’autorité à l’aube de l’entrée dans le vingtième siècle.

La page de présentation du film de Matthew Rankin Le Vingtième Siècle donnait bigrement envie : une dystopie, un grain d’image et des couleurs saturées laissant augurer un régal visuel, un réalisateur originaire de Winnipeg, où vit également le jour le passionnant Guy Maddin, tout cela fleurait bon le voyage en contrées cinématographiques atypiques. Le résultat fut à la hauteur de l’attente, Le Vingtième Siècle est un projet surprenant de bout en bout, drôle, caustique, poétique. Nous sommes à Toronto en 1899 et le jeune Will Lyon Mackenzie King est en lice pour le poste de Premier Ministre canadien. Outre les épreuves et les déconvenues liées à cette quête, il rencontre finalement la femme que sa mère avait vue en rêve pour lui. Mais le jeune homme n’est pas au bout de ses peines, à l’heure où deux clans politiques se disputent l’autorité à l’aube de l’entrée dans le vingtième siècle.

Fervent défenseur d’une Histoire fantasmée, fictionnalisée et teintée d’un surréalisme poétique et politique, Matthew Rankin présente son film comme une adaptation des mémoires du héros – dont l’existence est peut-être le seul fait avéré présent dans le film – afin de mieux pouvoir présenter sa vision satirique de la société et des rapports humains. Arriviste, couard, fétichiste frustré, Mackenzie King est un bien piètre héros, pas bien méchant, mais dépourvu de tout charisme et d’honneur. Sur cette trame narrative de la conquête politique, le réalisateur truffe son premier long métrage de détails absurdes, cocasses ou décalés revendiquant un second degré impertinent, porté par une imagination échevelée faisant allègrement fi du réalisme. La séquence des épreuves devant départager les candidats à l’accession au pouvoir, par exemple, est un festival d’absurde : coupage de ruban officiel, inscription de son nom en urinant dans la neige ou encore jeu de la taupe avec des bébés phoques à massacrer, c’est d’une inventivité débridée autant qu’un manifeste satirique destiné à ridiculiser la sphère politique. Pour enfoncer le clou, le jeu parfois théâtral, exagéré, apprêté, de certains personnages ajoute encore une dose de dérision et de plaisir. Autre effet parfaitement employé, certains personnages féminins sont interprétés par un homme et inversement, ce qui ajoute à la confusion et au caractère ovniesque du film. On citera notamment le formidable Louis Negin dans le rôle de la mère de Mackenzie King, caractérielle, possessive, tour à tour drôlissime et inquiétante.

Et puis le film est un formidable dépaysement visuel et esthétique. Tourné en 16mm, il possède cette image granuleuse que l’on ne saurait dater et qui titille agréablement la rétine à l’heure du numérique. Les éclairages outrés et les tons saturés explosent eux aussi, comme le firent de manière sublime ceux du Careful de Guy Maddin. Une telle photographie possède une aura onirique précieuse, rare et diablement réjouissante. Quant aux décors, ils sont tout bonnement époustouflants. Tandis que les intérieurs regorgent de détails surréels ou amusants, les extérieurs sont principalement composés de formes géométriques sur fond noir au milieu desquelles déambulent des silhouettes fantomatiques. La virée dans un Winnipeg de bric et de broc, temple de la débauche et de la perdition, ou encore des lieux comme la banquise et le labyrinthe de glace, de tout suinte l’allure d’un rêve, d’une planète inconnue, d’un monde parallèle où le moindre détail a été pensé pour susciter l’émerveillement ou l’étonnement. Le sens du détail, encore, se retrouvera dans les cartons ouvrant chacun des dix chapitres du film. Une vraie réussite, donc, prometteuse et réconfortante, que ce film qui porte très bien son nom : on aurait envie de le départir de sa date de création pour considérer qu’il n’a pas d’âge, qu’il appartient simplement au Septième Art et qu’il va traverser le temps.

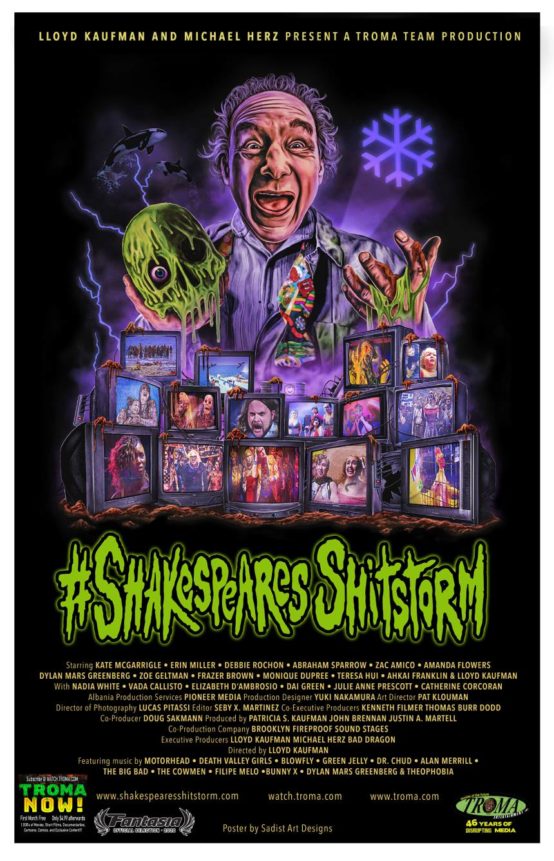

Un nouveau film de Lloyd Kaufman, le trublion créateur de Tromaville et des OVNI Troma ? On était forcément curieux ! Sans nécessairement en attendre beaucoup, mais curieux tout de même de découvrir la nouvelle invention de l’inénarrable septuagénaire. Bien nous en a pris, car Shakespeare’s Sh*tstorm est sûrement son meilleur film, un festival de n’importe quoi, bien entendu, mais nanti – cerise sur le gâteau – d’une histoire tenant vraiment la route, d’un rythme effréné ne laissant aucun répit, d’une réalisation hyper efficace et d’un montage idoine. Difficile de faire le compte de toutes les trouvailles et irrévérences contenues dans le film, car c’est un défilé littéralement ininterrompu. Un risque d’indigestion ? C’eût pu être le cas avec un tel titre, mais cette « Tempête de merde de Shakespeare » est au contraire réjouissante de bout en bout. Adaptant La Tempête de Shakespeare à la fois extrêmement librement et en même temps en suivant peu ou prou la trame de l’œuvre originale, en conservant les noms, liens et caractères des personnages, Lloyd Kaufman rend un tribut hilarant au dramaturge anglais, vingt-quatre ans après un déjà très inspiré Tromeo and Juliet.

Un nouveau film de Lloyd Kaufman, le trublion créateur de Tromaville et des OVNI Troma ? On était forcément curieux ! Sans nécessairement en attendre beaucoup, mais curieux tout de même de découvrir la nouvelle invention de l’inénarrable septuagénaire. Bien nous en a pris, car Shakespeare’s Sh*tstorm est sûrement son meilleur film, un festival de n’importe quoi, bien entendu, mais nanti – cerise sur le gâteau – d’une histoire tenant vraiment la route, d’un rythme effréné ne laissant aucun répit, d’une réalisation hyper efficace et d’un montage idoine. Difficile de faire le compte de toutes les trouvailles et irrévérences contenues dans le film, car c’est un défilé littéralement ininterrompu. Un risque d’indigestion ? C’eût pu être le cas avec un tel titre, mais cette « Tempête de merde de Shakespeare » est au contraire réjouissante de bout en bout. Adaptant La Tempête de Shakespeare à la fois extrêmement librement et en même temps en suivant peu ou prou la trame de l’œuvre originale, en conservant les noms, liens et caractères des personnages, Lloyd Kaufman rend un tribut hilarant au dramaturge anglais, vingt-quatre ans après un déjà très inspiré Tromeo and Juliet.

On pourra s’amuser à relever toutes les références à sa personne et à son œuvre, de la firme pharmaceutique nommée Barddavon à un Francis Bacon revendiquant la paternité de l’œuvre (diantre, que voilà un sujet érudit !), en passant par un panaché de citations tirées d’autres œuvres du maître, mais il s’agit d’un défi tant tout déborde dans tous les sens. Le raz-de-marée de l’outrance, tel est bien le sujet du film, qui transforme le phénomène météorologique initial en pluie de matières fécales d’orques. Copieusement arrosés de cette offrande en pleine croisière, les passagers d’un bateau sont contraints de faire escale sur une île abritant le domaine de Prospero le scientifique, qui a tout fomenté depuis le départ afin d’exercer sa « vengeance cruelle » sur sa sœur Antoinette et l’associé débauché de celle-ci, Big Al, qui le débarquèrent de leur projet lorsqu’il découvrit que les médicaments qu’ils fabriquaient, loin d’être destinés à soigner, étaient en fait censés entretenir chez les consommateurs une dépendante favorisant leur mainmise sur l’industrie ainsi que leur fortune. La déchéance sociale et le suicide de sa femme achevèrent de faire de notre héros un homme assoiffé de vengeance. Désormais à la merci de ce chimiste fou ayant mis au point une substance verte nommée La Tempête, les sinistres individus responsables de sa misère vont avoir tout le loisir de regretter leur voyage… et nous de l’apprécier !

Entre alexandrins élisabéthains et trivialité, véritables vers de La Tempête déviant vers des grossièretés, averse d’excréments d’orque, créatures délirantes (on se souviendra du poulet à pénis…) et personnages hauts en couleurs comme la tante Ariel, lécheuse de culs en fauteuil, s’exprimant de manière métallique avec son laryngophone, Antoinette la sœur félonne toujours ahurie interprétée par Kaufman lui-même maquillé en voiture volée, et toute une brochette de personnages secondaires croqués sans pitié, comme la sénatrice à la patte graissée, on navigue avec bonheur dans un feu d’artifices d’une heure quarante. Et que dire de tous ces sujets de société égratignés avec une jubilation sans nom ? Comme à la grande époque de la série B politique (Larry Cohen, Henenlotter notamment) Kaufman tire à boulets rouges sur notre société hyper connectée et ultra capitaliste : lobbys pharmaceutiques, selfies ridicules, réseaux sociaux, pensée unique, amalgames et lynchages publics, tout y passe, avec une mention spéciale pour la caricature (vraiment ?) des Social Justice Warriors, largement tournés en dérision. Pour autant, loin d’être un papi gâteux, Kaufman n’est en rien acerbe ou désabusé, son humour demeure potache, sorte d’hybride entre l’amusement enfantin et la satire dénuée de moralisme mais atterrissant pile dans le mille. Sans trop en dévoiler, la dernière partie fera enfin le bonheur des aficinados de body horror à la Gordon et Yuzna en mêlant l’organique et le politique de manière surprenante.

Galvanisant, trépidant, jouissif, impertinent, tordant … on en redemande !

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).